6 juillet 2025

Le jugement, c’est le silence.

Très bien. Allons-y.

Personnellement, je peux rester sans rien dire pendant des années.

P. — trente-cinq ans que je ne lui ai plus adressé la parole.

M. — deux ans, je crois.

Pour certain·e·s, ça remonte encore plus loin.

Le jugement, c’est le silence. Et c’est la mort.

Quand tu ne parles plus à quelqu’un, c’est comme s’il ou elle était mort·e.

Et ça marche dans l’autre sens aussi.

Ce qui fait qu’on meurt bien plus d’une fois dans une vie.

À chaque fois que tu tournes la tête.

À chaque fois que tu tournes à l’angle d’une rue.

C’est pour ça que, sur ce point précis du silence, nous sommes tous des victimes et des assassins.

Pas la peine de se la jouer.

Je ne comprenais pas, au début.

Ou je comprenais mal.

Ou je ne voulais pas comprendre.

Je croyais que le silence signifiait qu’on était fâchés.

Ça peut arriver, oui. Mais ce n’est pas que ça.

Parfois, ils sont silencieux simplement parce que, pour eux, tu n’existes pas.

Tu as peut-être existé cinq minutes.

Un quart d’heure pour Andy.

Mais ils n’ont pas eu envie d’en entendre plus.

Soit ça les dérangeait,

soit ça les mettait mal à l’aise,

soit ils ne comprenaient pas,

soit ils s’en foutaient de ne pas comprendre,

soit un mélange de tout ça.

Alors ils ont tourné les talons.

Ils ne t’ont plus jamais donné signe de vie.

Ils t’ont tué, tout simplement.

Sans gros titre.

Sans jingle spécial fait divers.

C’est comme ça.

Ils n’en ont rien à foutre de toi.

C’est ça, la vérité.

Tu ne veux pas y croire au début.

Tu t’accroches. Tu te dis qu’il y a des règles, des liens, une espèce de communauté.

La famille, tiens.

Mais la famille, c’est comme l’école. Comme l’entreprise. Comme l’église.

Des façades. Des vitrines.

Tu crois qu’ils s’intéressent à toi ?

Tu te gourres.

Tu n’es qu’une pièce de LEGO dans l’édifice de leur ego.

Un machin utile tant que tu rentres dans le moule.

Après, poubelle.

Le cul de basse-fosse.

Les oubliettes.

On a beau tout enrober : culture, morale, religion, démocratie…

La vérité nue, c’est qu’il y a les enculés d’un côté —

et de l’autre, des paumé·e·s qui se demandent :

est-ce que ça se fait ?

est-ce que j’ose ?

j’hésite…

J’ai lancé Bikini Kill à fond ce matin, huit heures tapantes.

Kathleen Hanna, c’est un peu moi aussi.

Elle a gueulé, j’ai ouvert la fenêtre.

Histoire de faire chier le voisinage.

“Reject All American.”

Tous les fachos. Tous les trous du cul.

Des fois, oui, comme elle, je crois que ça vaut le coup.

Faire chier le voisinage, c’est un principe d’hygiène.

Comme :

continuer à se branler à soixante-cinq balais,

boire trois whiskys de suite à l’apéro, juste pour bien montrer qu’on s’y emmerde,

glisser deux ou trois mots complètement abscons dans une conversation au café ou à la caisse du Franprix,

s’entraîner à être montré du doigt comme un timbré,

faire un doigt d’honneur à un bourge qui s’attend à ce que tu lui tiennes la porte.

Comme aussi :

ne jamais répondre au téléphone,

même si tu en as un,

même si tu n’appelles jamais personne avec.

J’ai lu un truc ce matin, j’essaie de m’en souvenir.

Ça parlait des mauvais textes. Oui, c’est ça.

Quelqu’un disait :

“Quand c’est mauvais, il vaut mieux ne pas le montrer. Ça ne fait qu’ajouter de la peine à la peine.”

Mon pauvre.

Je me suis dit : le contraire.

Quand c’est mauvais, profites-en.

Publie-le encore plus.

Il faut opposer le bon mauvais au mauvais bon.

Je découvre que Kathleen Hanna était aussi strip-teaseuse.

Comme Kathy Acker.

Je ne sais pas si ça a un rapport. Mais je le note.

(Si, sûrement.)

Rage non exclusive

Et puis, pourquoi la rage serait-elle l’apanage d’une seule minorité ?

C’est ce que je me disais en relançant la bande-son pour la troisième fois.

Un dimanche, à huit heures du mat.

Histoire de bien montrer que je ne suis pas mort.

Que je suis capable de faire du bruit.

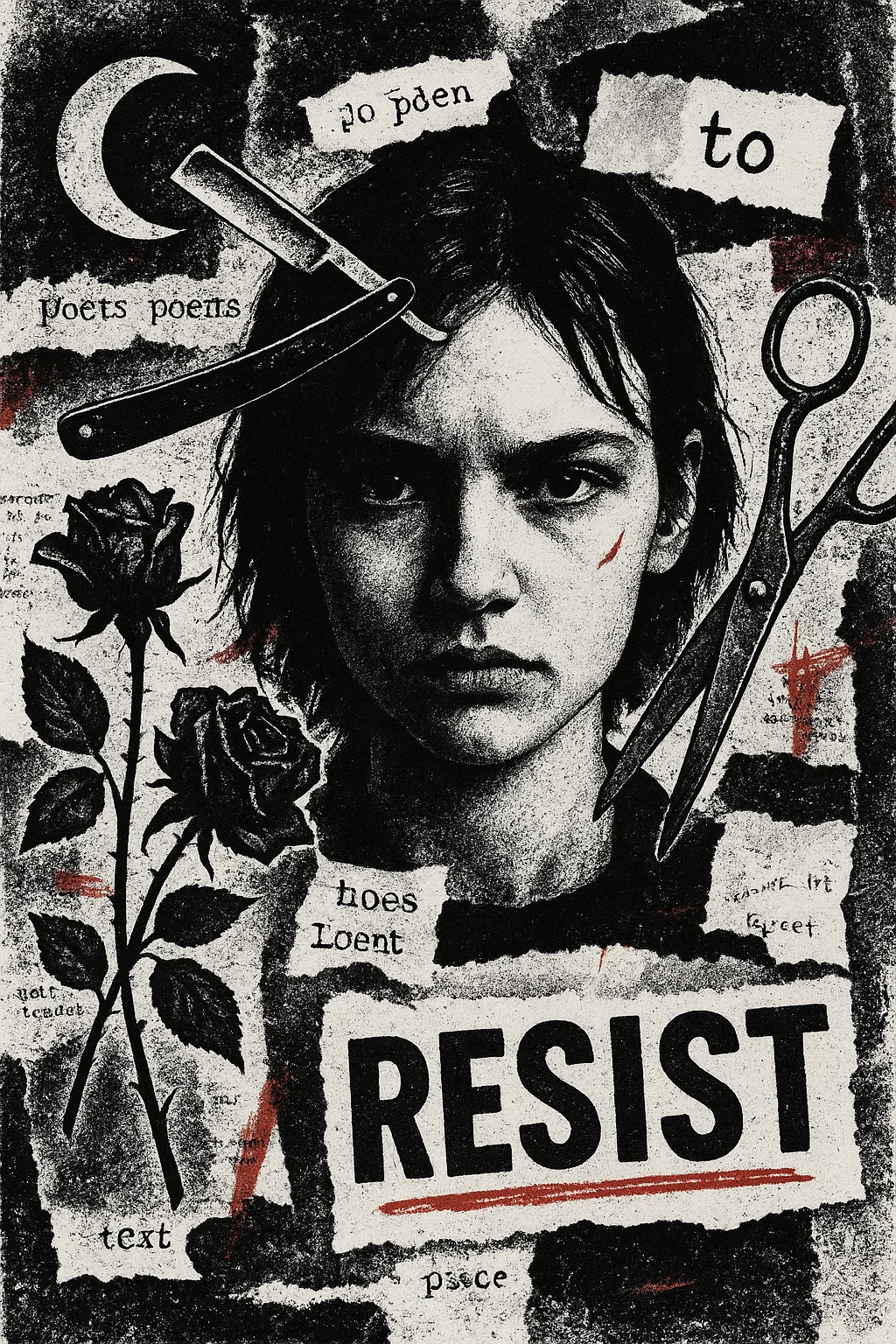

recrutement d’auteur, candidature spontanée plutôt. June Abattoir. Née dans un motel en périphérie de Houston, un 13 juin sous alerte tornade. Élevée entre une salle de bingo et une bibliothèque désaffectée, elle commence à écrire à l’âge où d’autres découvrent la colle à paillettes. Formée à l’école des récits coupants et des silences pleins, elle publie ses premiers textes sous pseudonyme dans des fanzines féministes post-industriels. Son œuvre oscille entre le cri rentré et l’éclat de rire, le trash intime et la dentelle du réel. Elle vit désormais entre un cendrier, un verre vide, et un onglet Wikipédia sur la taxidermie affective. l’illustration très riot grrrl