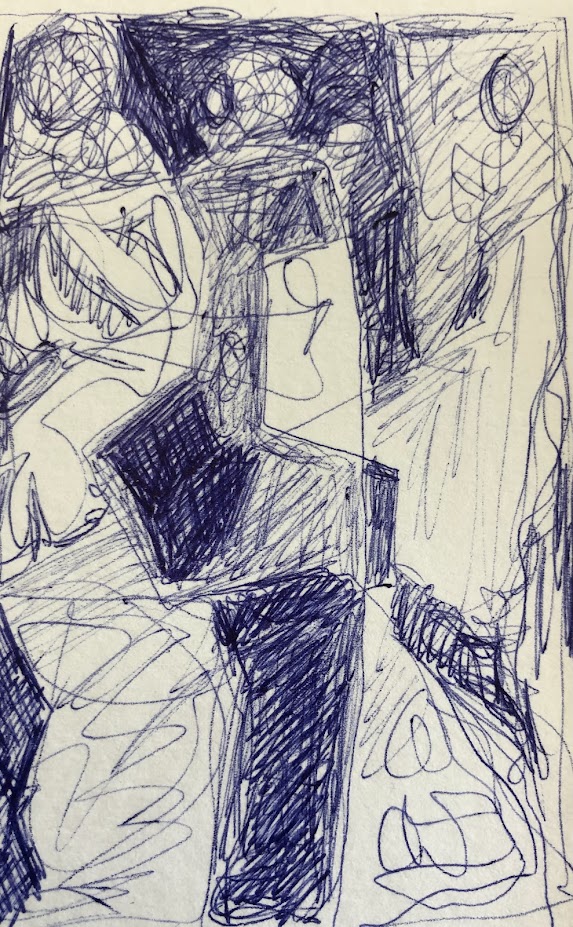

paupière tombante

|

Voir la honte au moment même où elle vous prend, c’est voir par en-dessous. Par défaut. À rebours. Ce n’est plus une image, c’est un voile. La honte n’arrive pas de l’extérieur. Elle monte. Elle boursoufle la vue. Elle se glisse entre le monde et soi comme un écran bistre, opaque, figé. Honte d’être là. Nu, immobile. Pris dans une impudeur si totale qu’elle semble presque tranquille. Et pourtant personne ne voit. |

la honte au centre du paysage n’arrondit pas les angles. Elle tient le milieu comme un pion figé. Autour, les allées blanches dessinent une spirale hésitante, |

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | Atelier

30 juillet 2025

J’avais dit "table rase", pas pour rien. SPIP et MySQL m’ont répondu en chœur. Tout ce que j’avais construit sur mon site local a été mis par terre par l’importation de ma base de données distante vers mon PhpMyAdmin local. Au début, j’ai tempêté. Des heures et des heures de boulot qui s’envolent en un clic. Puis je me suis souvenu de mon envie de faire table rase. Et je me suis dit que cet incident était plutôt une chance, que ça allait m’aider. SPIP a connu pas mal de mises à jour, et c’est là qu’il faut être vigilant. Il ne suffit pas de lancer le fameux spip_loader.php pour mettre à jour la distribution. Il faut aussi aller voir du côté de la base de données et vérifier les versions (table spip_meta). De vieux plugins non mis à jour peuvent également s’accumuler et créer des distorsions. C’est à peu près tout cela qui m’est tombé sur le coin du nez ces derniers jours. Ignorance ou négligence : le débat reste ouvert. Le fait est que SPIP, en contrepartie de sa robustesse et de sa fiabilité (quand tout roule), demande un peu de jugeote, de mémoire et d’attention. La gravité du problème rencontré n’est pas immense. J’avais bien sûr pris soin de sauvegarder mon travail. Mais quand même, devoir tout refaire ne m’amuse pas. Cela m’oblige donc à repenser, une fois encore, ce que je veux — ou ce que je ne veux pas (la seconde option est toujours plus facile). Je reprends donc, encore une fois, la reconstruction des squelettes, os près os — mais sans doute avec un peu plus d’expérience, ce qui se paie d’échecs, comme il se doit. En attendant, je continue à écrire mes textes sur le site en ligne. Je ne donne pas de date pour la mise en ligne de la prochaine version, mais j’ai déjà quelques trouvailles dans la boîte — notamment un JavaScript extra qui permet de disposer d’une imprimerie de poche pour créer des livres numériques. Reste à savoir ce que j’y mets, dans ces livres. Ce n’est pas l’embarras du choix qui manque.|couper{180}

Carnets | Atelier

29 juillet 2025

Contrôler l'accès à la nourriture, c'est contrôler les corps, les territoires, les populations. Impossible de ne pas penser aux famines organisées, aux embargos, aux politiques agricoles. En même temps qu'à la télévision on aperçoit ces parachutages de denrées sur Gaza, on repassait hier La Passion de Dodin Bouffant, du réalisateur Trần Anh Hùng. Il s’est produit quelque chose d’étrange à cet instant. Une attirance et une répulsion dans un même mouvement, pour la nourriture, mais plus encore pour cette culture de la mangeaille. Et ce, malgré la qualité visuelle et sonore — surtout sonore — du film. Ça m’est resté en travers de la gorge. Soudain, cette surreprésentation de la bouffe m’est apparue profondément obscène. Mais pas plus, au fond, que ce qu’on nous fait avaler sur papier glacé, dans les affiches publicitaires, sur les réseaux sociaux. L’importance que la nourriture a prise ces dernières années est considérable. Peut-être que le culte de la boustifaille est vraiment apparu sur les réseaux lors des premiers confinements de 2019 ou 2020. Il y avait là déjà quelque chose d’abject, mais j’y accordais sans doute moins d’importance. Peut-être même en ai-je profité, en recopiant quelques recettes. Mais hier soir, non. En écoutant le frémissement du bouillon clair, les rissolements des foies, les rôtis en train de suer, j’avais plutôt envie de dégueuler qu’autre chose. J’avais déjà vu ce film en 2023, je crois, et je n’avais pas éprouvé la nausée à un tel point. Cette célébration m’avait même laissé admiratif, et en même temps nostalgique, voire envieux. Les souvenirs du culte sont nombreux, ils remontent à l’enfance, aux grandes tablées, aux aurores embaumées par l’odeur de brûlure de pattes de volaille, par l’oignon qui revient vers une tendre transparence. Autant de souvenirs olfactifs que l’on se passe comme un relais dans les familles françaises de classe moyenne depuis des générations. Ce goût de la bouffe, de la “bonne chair”, je le transporte encore dans mes gènes. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, à tant de reprises, de m’en séparer. De traverser des périodes d’austérité, peut-être dans l’unique but de m’en débarrasser. Mais ça revient. Par le nez, par les papilles. C’est plus fort que moi, comme on dit. Un réflexe pavlovien de chien qui revient vers le maître, celui qui, à la fois, le bat et le caresse. Une voix, tout au fond de moi, voudrait me ramener à je ne sais quelle “raison”. Tu confonds tout, me dit-elle. Tu ne peux pas mettre sur un même plan les exactions, les guerres, l'effroi des images que ces événements charrient, avec l'atmosphère tellement chaleureuse d'un film célébrant la gastronomie française. Tu ne peux pas, tu n’en as pas le droit, continue-t-elle. Je l’écoute, je la respecte. Mais pourtant, si je mets cela en parallèle, si je les place sur un même plan, c’est que le plan du dégoût est devenu si vaste, une fois les apparences traversées — les apparences tellement claires — ainsi que les contours fumeux des lendemains qui ne chantent pas.|couper{180}

Carnets | Atelier

28 juillet 2025

Peu à peu, il s’enfonce dans ce que l’on peut nommer une certaine morbidité. Les nuits sont agitées. Malgré l’appareil respiratoire, elles restent morcelées, agitées, ces nuits. Et surtout, il n’en loupe pas une pour prendre à partie le ou la première qui entre dans sa périphérie. -- Vous avez vu ce scandale ? Ce mensonge ? Mais c’est l’apothéose, l’apocalypse, ne le voyez-vous pas ? Le technicien Free, cette fois, ne sait pas. Il a fait trois fois le tour du pâté de maisons, soulevé une plaque de bronze dans la rue, sorti de l’eau des paquets de câbles. Puis il a tout refermé en secouant la tête. Il ne sait pas. Il le dit, le répète. Puis, soudain, il te demande où est le n° 3 de la rue. C’est l’épicerie turque, fermée depuis des mois. Le problème est sûrement là. Même si tout fonctionnait encore il y a deux semaines. Bref. Nous restons encore en connexion partagée quelques jours. On a l’habitude. Tellement qu’on se demande pourquoi on garderait cet abonnement fibre, au bout du compte. Ce qu’il y a de rigolo, quand vous prenez à partie les gens, c’est que chacun va parler pour son propre parti. Ainsi, la pharmacienne me fait-elle signer une pétition pour les pharmacies. -- Les petites pharmacies sont en train d’être dévastées, vous savez. Et tout ça pour maintenir le niveau de vie de nos députés à presque 8000 euros par mois. Les pauvres. Eux, ils n’ont pas, eux, de pétition qu’on pourrait aussi signer en passant. Après tout. Bref, tout ça crée une ambiance… Comment dit-on déjà ? Délétère ? Nuisible, donc, qui vient du grec. On peut trouver aussi des synonymes comme étouffante, négative, pesante. Ensuite, tout ça ne vient sans doute que de moi, me dis-je soudain. Ce sur quoi ma moitié renchérit, trop contente : -- De toute façon, tout vient de toi. Il n’y a pas à tortiller. Mais quelle vie, se dit-il en se frappant le front, sans que le moindre eurêka ne sorte de sa bouche. Calme-toi. Le recours au mot d’ordre comme le recours au rituel. Comme si l’espoir qu’il puisse encore résider un espoir dans ces recours convoquait quoi, dans le fond ? Le collectif ? Un sentiment d’appartenance à un collectif ? Presque aussitôt, une bouffée de désespérance face à l’espérance. Toujours ces étranges phénomènes binaires qui t’assaillent. Tu n’en veux pas, mais ils te collent aux basques. Cela fait partie du "c’est plus fort que toi". Merde. Qu’attends-tu du collectif encore ? Tu dois bien en attendre quelque chose, encore, pour t’enfoncer systématiquement dans cette image en noir et blanc. Les autres et moi, moi et les autres. Tu peux aussi botter en touche. Tu en as parfaitement le droit. Te dire que tu t’en fous. Ce qui, en général, ne résout rien mais crée une sorte de "temps mort". Quarante ans de temps morts. C’est presque une vie entière. Merde. Est-ce que le fait de dire simplement que tu n’en attends rien te dédouane véritablement ? Il y a une sorte de politesse glacée qui existe pour marquer le fait que tu es bel et bien là, mais pas collé à tous. Pas du tout collé. C’est-à-dire que tu adhères poliment à un certain nombre de règles de bienséance. Sauf quand tu n’y adhères plus. Quand ces règles te paraissent si débiles — surtout la violence qu’elles recouvrent en général — qu’elles te font péter un plomb. À cet instant, plus rien ne peut sortir de ta bouche. Tu restes résolument muet. Comme tétanisé par l’absurdité ou l’injustice. Et si l’injustice est citée, c’est parce que tu trouves véritablement injuste que l’on te prenne pour un imbécile à ce point. Tu veux bien passer pour un imbécile, pas de problème pour ça. Mais en être un véritablement, non. Ça, c’est injuste. Observation en passant. J’ai reçu environ une douzaine de commentaires pour l’atelier Rectoverso. Auxquels j’ai répondu par mail, en m’appliquant à lire les textes de chacun et même en y faisant référence. Une seule personne m’a répondu par mail en retour. Ce qui conforte mon intuition première : que ces commentaires qui s’échangent ne sont que de l’esbroufe, du paraître, et pas grand-chose d’autre. Je prends un malin plaisir à régresser ainsi, parfois. J’observe que le commentaire est un bon déclencheur pour régresser rapidement. Ensuite, est-ce que je m’intéresse à la façon dont je suis perçu par ce collectif ? Non, je m’en fiche. Évidemment que je m’en fiche. Le décalage est tellement énorme entre ces textes qu’on se partage et ces commentaires, souvent ridicules, que je m’étonne que nul n’en parle jamais. Cela me rappelle mon père. Tiens. Des trempes magistrales, puis quelques minutes plus tard le fameux "c’était pour rire", "viens me faire un câlin"… Ce modèle de double bind appliqué aux ateliers d’écriture. Mais je suis peut-être véritablement cinglé. La plupart des gens sont à des années-lumière de mes raisonnements. Il ne faut pas oublier ça aussi. Mais quand même, si on écrit et qu’on ignore ça… merde.|couper{180}