Bétail

Cheptel. Gide employait déjà ce mot pour parler de la dictature des soviets. C’était avant que l’histoire n’ait tout à fait tourné, qu’elle n’ait basculé dans ce que nous savons à présent, à distance de quelques décennies, où le nom des choses se détache, se délite, comme le revêtement d’un mur oublié dans une grange aux ardoises fendues.

On logeait, on nourrissait, on occupait les hommes, à la tâche, aux casernes, dans les champs. On régentait la pensée comme on discipline les troupeaux, dans une direction fixe, une seule. Un bloc de bétail humain qu’il fallait tenir, pour ne pas que ça s’éparpille, ne pas que ça pense. Le capital a pris la suite. Caput, capital, cheptel : les mots forment des clôtures, les syllabes se scellent, s’aimantent, comme des morceaux de ferraille qui se rencontrent au fond d’un champ, contre le vieux hangar où le vent s’engouffre, glacé, depuis les failles de l’hiver.

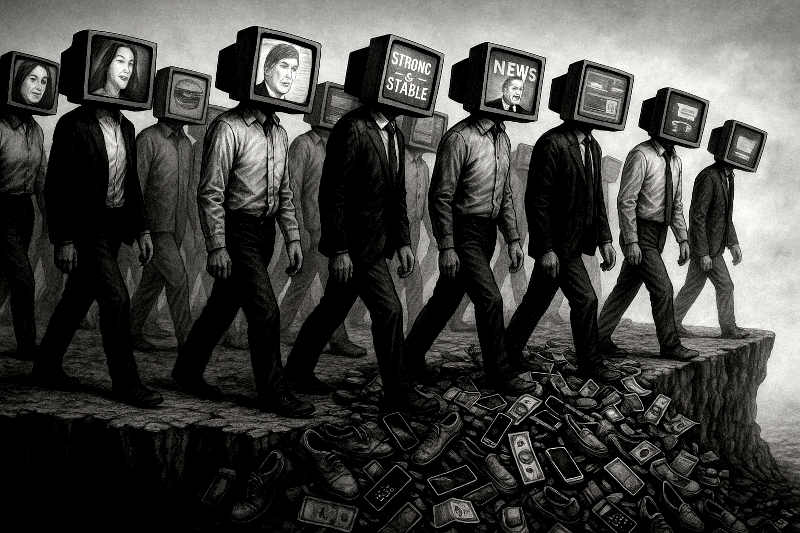

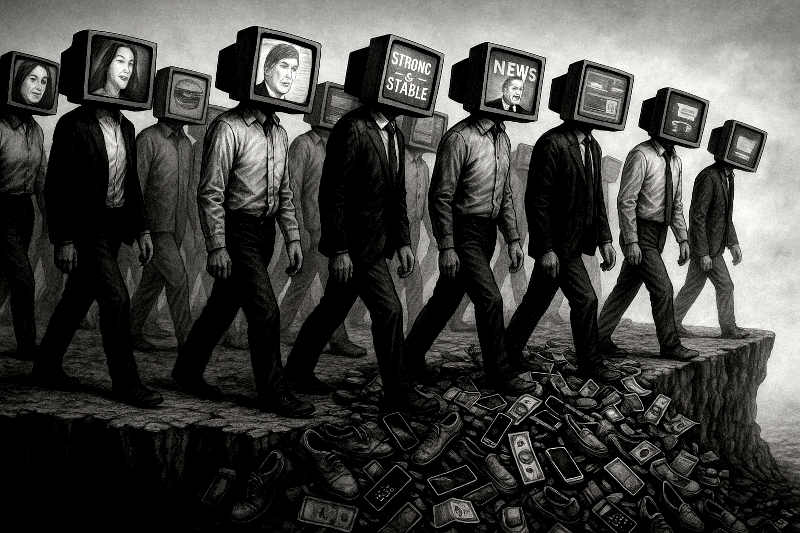

Aujourd’hui, il n’y a plus besoin de rangs. La dictature a troqué les drapeaux contre des écrans. Elle nous prévient, nous renseigne, nous actualise. Les chiffres défilent, les morts, les soldats, les migrants, les quotas. Les corps empilés, les dents, les chaussures. Peu importe où, peu importe pourquoi. C’est là, sur l’écran. Une matière vide, une information brute. Une somme de souffrance dont le calcul reste abstrait, irréel. Ce qui compte, c’est que ça défile, que ça continue, pour maintenir l’espace saturé d’images et de bruit.

Le bétail humain bêle où on lui dit de bêler. Il meugle là où on lui dit de meugler. Les émissions, les publicités, les images de guerre, tout se fond dans un même continuum, sans distinction, sans relief. On remplit le vide, on s’invente des histoires, on fabrique des héros de fortune et des carrières précaires. On montre les bouffons, on agite des drapeaux, on applaudit. La peur est servie à la louche, diluée dans des pots de yaourt bon marché.

Et puis, quand la planète sera morte, quand tout aura basculé dans l’absurde, il restera quoi ? Quelques burgers d’algues, un lot de souvenirs usés, des slogans publicitaires encrés dans les mémoires flétries. Les riches auront migré sur une autre terre, les machines auront remplacé le vivant, les abeilles robotisées polliniseront les restes des ruines. Et nous, bétail humain, on sera resté là, à ruminer l’idée qu’on a fini par ne plus être que ça : des corps entassés, des souvenirs dissous, un fond de mémoire qui s’effrite, se détache des murs humides de l’oubli.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | mars 2023

peuple

Illustration James Ensor Il est dans la rue. Le peuple appelé aussi gueux et chienlit, à l'image exacte de ceux qui prétendent le gouverner. On a du mal aujourd'hui à faire coïncider une certaine idée de culture, d'humanisme avec le foutage de gueule de tous les chefs d'états vis à vis de leurs peuples respectifs. Quand on se fout de la gueule du peuple c'est qu'on le considère comme une bête ; ce qu'il devient car un contenant vide se remplit de tous les noms qu'on veut bien lui donner. Autant de ridicule dans la vocifération des uns que dans la morgue des autres. Et non le ridicule ne tue toujours personne, désormais il fait même exister, il distribue les identités. Ensuite la soi disant misère ou pauvreté... Il n'y a qu'à se rendre dans la zone commerciale juste à côté pour voir avec quelle avidité certains remplissent leurs paniers leurs caddies avec au ventre l'affreuse peur de manquer, l'obsession de remplir d'amasser de collectionner. La queue aux pompes. L'absurde. Si on voulait vraiment marquer un refus politique descendre dans la rue n'est pas le moyen. Il faudrait utiliser les réseaux sociaux et dire n'achetez plus rien, ne buvez plus ne fumez plus, ne roulez plus, ne consommez plus. Contentez vous de peu voire de rien, et d'une pierre deux coups, non seulement l'état ses banques seraient en faillite, mais chaque citoyen retrouverait la joie de vivre, car il y a une vraie richesse, une jubilation dans la nudité.|couper{180}

Carnets | mars 2023

Ce n’est pas encore ça.

Un rêve, non c'est plutôt une blague de rêve, mais je le fais régulièrement et à différents moments de la journée. Un peu comme une séance d'analyse, avant que tu comprennes ce qu'est vraiment une séance d'analyse. C'est à dire que tu parles à quelqu'un qui ne te répond jamais. Un phénomène long d'érosion, parfois assez pénible mais qui soulage en final par l'autonomie formidable qu'on y gagne. Et à chaque fois tu te creuses la tête pour trouver LA bourde, L'ineptie la plus minable qui te mettra minable absolument définitivement. Mais l'autre reste de marbre. Ce n'est pas encore ça tu te dis. Tu te le dis 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Bon Dieu comme tu apprends grâce à cette projection de ton bourreau intérieur. Puis le dernier jour tu t'amènes avec une brouette pleine de pièces de 5 cts pour payer ta séance. Tu la renverses sur le tapis persan. Et tu fais un petit signe de la main comme la vieille dame dans la piscine de ce roman de Kundera. Ciao ! Mais évidemment le lendemain tu y reviens, tu sais pertinemment que ce n'est pas encore ça.|couper{180}

Carnets | mars 2023

complot

Grâce au 49,3 l'apoplexie guette la France. Ce qui fait monter le taux d'adrenochrome dans les artères. Des vaisseaux reptiliens sont planqués derrière la Lune. Ils attendent le top départ de Biden la momie moldave pour venir nous sucer le sang. Mais sinon tout va très bien madame la marquise. Poutine est à la manœuvre même si on ne le dirait pas à cause de son air de Snoopy mais il possède une flotte de vaisseaux munis d'un système anti gravité et des informations hyper précises provenant du centre de la terre directement pondues par la fée Carabosse au fin fond du triangle des Bermudes. Alicia peut emprunter la voix d'un mort pour annoncer le couvre feu ou l'arrivée d'une lettre recommandée. Mac Donald sème l'obésité en partenariat avec Comme j'aime pour faire encore plus de ronds et en même temps d'une pierre deux coups dezinguer les ados boutonneux cuistres et sourds comme des pots. Le christ est en stage accéléré près du Roi du Monde dans les bas fonds de Shambala. Quant à moi toujours aucune cigarette depuis le 27 février 2023 pas de joint non plus, j'essaie de conserver en bonne santé mon esprit , mon âme, attaqués de toutes parts par les forces satanistes. Je prévois un changement de patronyme dans peu de temps. J'adorerais qu'on m'appelle à partir de maintenant Jean-Baptiste. Si j'ai le temps j'irai chez Gifi m'acheter un manche balai. Pas de doute qu'avec la puissance de ma foi inébranlable je pourrai le transformer en sabre laser. Le bas astral n'a plus qu'à bien se tenir.|couper{180}