Parcours d’une idée, la théosophie

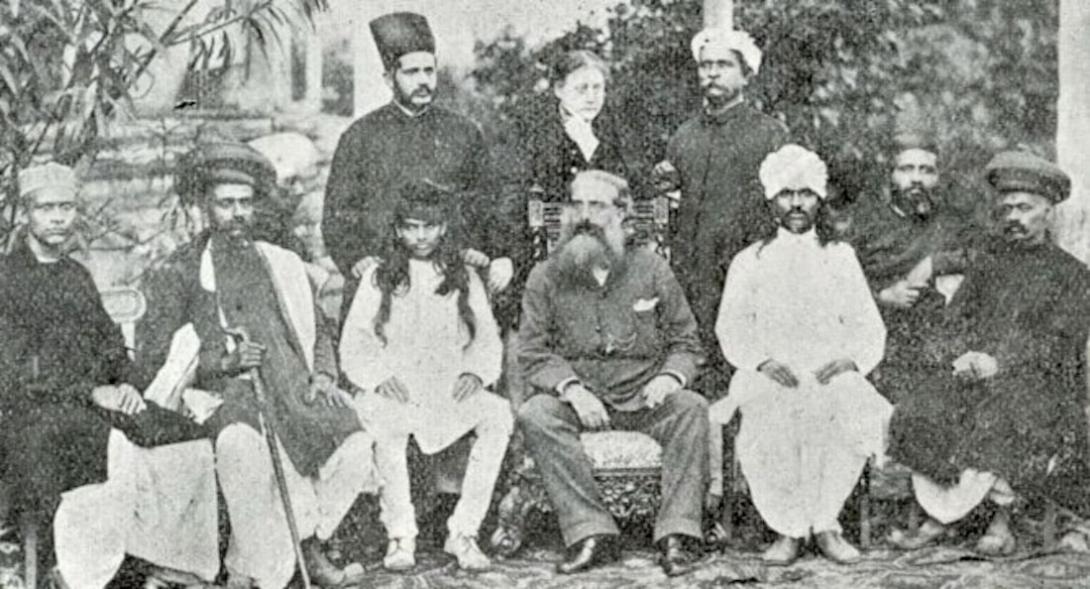

New York, 1875. Dans un salon enfumé, encombré de livres et de bibelots orientaux, Helena Petrovna Blavatsky et Henry Steel Olcott posent les bases de ce qui deviendra la Société théosophique. Elle, aventurière russe, grande raconteuse d’histoires, revenue d’Inde et du Tibet avec des récits de maîtres invisibles. Lui, avocat américain, organisateur méthodique et propagandiste efficace. À deux, ils scellent une alliance improbable : la flamboyance d’une visionnaire et la rigueur d’un fonctionnaire.

Leur époque vacille. Les religions traditionnelles perdent leur emprise, le spiritisme fait fureur dans les salons, Darwin bouleverse l’idée d’origine, l’Orient attire les imaginaires fatigués de l’Occident. Dans ce mélange d’incertitude et de curiosité, la promesse de Blavatsky tombe comme une évidence : il existe une sagesse universelle, plus ancienne que les religions, plus profonde que la science, capable de réconcilier toutes les contradictions.

La Théosophie se présente comme un savoir total. Elle promet de relier la physique moderne et les Védas, la kabbale et le bouddhisme, les sciences naturelles et l’occultisme. Pas seulement un système de croyances : une clé pour comprendre l’histoire entière de l’humanité, son origine, son destin, ses cycles. Les continents disparus, les civilisations englouties, les « races-racines » : tout trouve une place dans cette cartographie grandiose, à la fois érudite et fantasmatique.

C’est ce vertige de totalité qui séduit : un récit où rien n’est laissé au hasard, où tout se relie. Une promesse de pouvoir aussi : détenir la connaissance des origines, des fins et des lois secrètes, c’est déjà s’installer dans la position d’une élite éclairée.

Helena Blavatsky est la grande prêtresse de ce système. Dans Isis dévoilée (1877) puis La Doctrine secrète (1888), elle prétend révéler la trame invisible de l’univers. Les textes mêlent citations érudites, fragments d’écritures sacrées, spéculations pseudo-scientifiques et visions personnelles. Tout est agencé comme si une logique profonde liait le passé de l’humanité et son avenir. On y croise des civilisations perdues, des maîtres invisibles, des cycles d’évolution immenses. Blavatsky se présente moins comme une autrice que comme la porte-parole d’une tradition universelle, transmise par des initiés tibétains ou indiens.

Autour d’elle gravitent d’autres figures. Henry Steel Olcott, cofondateur, assure l’assise administrative et politique de la Société, notamment en Inde où il contribue à un renouveau du bouddhisme. Annie Besant, ancienne militante féministe et socialiste, prend la tête du mouvement après la mort de Blavatsky : elle allie ésotérisme et action politique, devenant une voix importante de l’indépendance indienne. Charles Webster Leadbeater, plus controversé, revendique des dons de clairvoyance et de télépathie. C’est lui qui pousse la Société à présenter un jeune Indien, Krishnamurti, comme « l’instructeur du monde » — messie à peine adolescent, destiné à guider l’humanité.

Mais ce qui fixe l’imaginaire, ce sont les grands mythes : les « races-racines », sept humanités successives traversant les âges ; les continents disparus comme la Lémurie et l’Atlantide, préfigurations d’une Hyperborée idéalisée ; les cycles cosmiques où chaque civilisation naît, s’élève, décline et s’efface. Tout y est présenté comme une science, mais une science du caché, du secret.

Ces images sont puissantes parce qu’elles combinent deux forces : la rigueur apparente d’une classification quasi scientifique, et la démesure de récits mythologiques. Elles donnent l’impression qu’un ordre secret gouverne l’histoire et que certains, les initiés, en détiennent la clé.

La force de la Théosophie vient aussi de sa capacité à recycler. Blavatsky ne crée pas un univers ex nihilo : elle assemble, traduit, simplifie. Elle puise dans des traditions anciennes, les met en correspondance et les réécrit pour un public occidental avide d’exotisme et de certitudes nouvelles.

Côté Occident, elle revendique l’héritage du néoplatonisme, des rosicruciens, de l’hermétisme de la Renaissance, de la kabbale chrétienne. Autant de courants où le monde est pensé comme un enchevêtrement de correspondances entre haut et bas, visible et invisible. Elle les modernise en leur donnant le langage du XIXᵉ siècle : un vocabulaire scientifique, fait d’énergies, de vibrations, de fluides.

Côté Orient, elle s’appuie sur des fragments d’hindouisme et de bouddhisme — karma, réincarnation, cycles cosmiques. Mais ces concepts sont simplifiés, transformés en lois quasi physiques de l’univers, bien loin de leur subtilité d’origine. Le bouddhisme devient une « science de l’esprit », l’hindouisme une cartographie de l’âme.

Enfin, elle croise ces influences avec les modes de son temps : le magnétisme, les expériences spirites, les sciences psychiques. Les médiums et les tables tournantes trouvent place dans le grand récit théosophique comme autant de « preuves » des mondes invisibles.

La Théosophie se présente ainsi comme une machine à réactiver les traditions. Elle traduit l’ancien dans une langue neuve, et offre à ses lecteurs l’illusion d’un savoir total : l’impression que toutes les religions, toutes les sciences, toutes les philosophies disent la même chose depuis toujours — mais que seuls les initiés savent l’entendre.

Ce grand récit n’a pas seulement séduit des croyants. Il a servi de réservoir à des créateurs en quête de formes nouvelles. La Théosophie offrait un langage où l’art pouvait devenir expérience spirituelle, outil de révélation, presque rituel.

Le poète irlandais W. B. Yeats adhère à la Société théosophique avant de s’en éloigner, mais il garde toute sa vie ce goût pour l’ésotérisme et les correspondances invisibles. Dans sa poésie, l’image n’est jamais seulement décor : elle est signe, clé, accès à un autre plan.

Les peintres de l’abstraction, Kandinsky, Mondrian, Hilma af Klint, ont puisé eux aussi dans cet imaginaire. Hilma af Klint, en particulier, affirme peindre sous la dictée de « maîtres spirituels » ; ses toiles circulaires, vibrantes de formes géométriques, sont pensées comme des cartes cosmiques. Mondrian, derrière ses lignes droites et ses aplats de couleur, cherche une harmonie universelle. Kandinsky écrit Du spirituel dans l’art : un manifeste où chaque forme, chaque couleur doit traduire une vibration intérieure.

En musique, Scriabine rêve d’une œuvre totale, une symphonie cosmique qui unirait sons, lumières et parfums pour déclencher l’extase collective. Sa dernière partition, inachevée, devait s’intituler Mysterium et être jouée au pied de l’Himalaya, dans un temple ouvert sur l’infini.

Du côté de la littérature de l’imaginaire, Lovecraft et Clark Ashton Smith se saisissent de ces mythes à leur manière : fascinés par l’Atlantide, l’Hyperborée, mais sceptiques, ils les transforment en décors de cauchemar, en ruines inquiétantes. Chez eux, la théosophie est détournée, ironisée, mais elle irrigue pourtant leurs mondes.

La Théosophie devient ainsi un laboratoire de mythes : certains artistes y trouvent une foi, d’autres un matériau, d’autres encore un repoussoir. Tous y rencontrent une même promesse : qu’au-delà du visible, quelque chose vibre et attend d’être révélé.

Là où Blavatsky parlait de fraternité universelle, d’autres ont retenu surtout l’idée de « races-racines ». Ce vocabulaire, encore teinté d’ésotérisme chez elle, s’est rigidifié en doctrine racialiste dans l’Europe germanique de la fin du XIXᵉ siècle.

Des auteurs comme Guido von List ou Lanz von Liebenfels transforment les mythes théosophiques en idéologie. L’Hyperborée devient le berceau d’une race aryenne pure, les continents disparus des preuves d’une grandeur perdue à restaurer. On ne parle plus de cycles cosmiques mais de hiérarchie entre peuples, d’élection d’une élite nordique. Cette aryanisation de la Théosophie prend le nom d’Ariosophie.

De là naît la Société Thulé, cercle occultiste où se mêlent mythologie germanique, nationalisme radical et antisémitisme. C’est dans cet arrière-plan que s’organisent les premiers cercles du parti nazi.

Au sein du régime, l’occultisme reste marginal et ambivalent. Hitler méprise ces illuminés, qu’il juge dangereux pour la discipline du Reich. Mais d’autres, comme Himmler, s’y plongent avec ferveur. Le château de Wewelsburg est pensé comme un centre spirituel de la SS. L’Ahnenerbe, institut de recherches créé en 1935, envoie des expéditions au Tibet ou en Scandinavie pour « prouver » l’existence d’anciennes civilisations aryennes.

La Théosophie, ainsi dévoyée, devient une arme idéologique. Elle offre une mythologie pseudo-scientifique qui justifie la hiérarchie raciale et légitime la violence. Ce qui était présenté comme une quête de sagesse universelle s’est transformé en langage de pouvoir, outil de domination.

Le passage est révélateur : les mêmes mythes peuvent servir à rêver d’unité ou à construire l’exclusion. Tout dépend de la main qui s’en empare.

Après 1945, l’occultisme nazi devient un repoussoir. Mais les mythes théosophiques, eux, ne disparaissent pas. Ils se déplacent, se métamorphosent.

Dans les années 1960-70, le New Age reprend presque mot pour mot certains thèmes de Blavatsky et de ses successeurs : les Maîtres ascensionnés, la mémoire akashique, l’idée que l’humanité traverse des cycles et qu’une nouvelle ère de lumière s’ouvre. Ces concepts, qui avaient servi de caution idéologique aux pires dérives, sont recyclés en promesse d’harmonie, d’éveil personnel et de guérison spirituelle.

La science-fiction et la fantasy s’emparent à leur tour de ce réservoir. Les continents engloutis, les races anciennes, les bibliothèques cosmiques deviennent des décors, parfois critiques, parfois exaltés. Les pulps d’hier irriguent les blockbusters d’aujourd’hui. On retrouve des traces de la Théosophie dans l’imaginaire des comics, des jeux de rôle, des sagas de fantasy planétaire.

La culture populaire diffuse ainsi, souvent sans le savoir, des fragments de ce grand récit : civilisations perdues, énergies invisibles, élus promis à guider l’humanité. De fil en aiguille, ces mythes nourrissent aussi les spiritualités alternatives et les complotismes ésotériques. Dans les années 1990-2000, les forums en ligne bruissent de références à l’Atlantide, aux Archives akashiques, aux initiés cachés qui gouverneraient le monde.

La Théosophie n’est plus une doctrine centrale, mais un filigrane persistant : une réserve de symboles qui ressurgit sous d’autres noms, dans d’autres discours, toujours prête à réenchanter ou à justifier.

Aujourd’hui, la Théosophie n’apparaît plus en vitrine. Mais ses fragments circulent, comme un langage discret, souvent dans des cercles où pouvoir économique et quête spirituelle se confondent.

On en retrouve l’écho dans certains milieux de la Silicon Valley, fascinés à la fois par le transhumanisme et par les récits de civilisations perdues. Derrière les discours sur l’immortalité technologique, le téléchargement de la conscience, la colonisation de Mars, résonne la même promesse que celle de Blavatsky : dépasser les limites de l’humain, franchir un seuil d’évolution. Les « races-racines » deviennent ici générations augmentées, sélectionnées par la biotechnologie et l’accès au capital.

Chez certains ultra-riches, on voit se mêler pratiques spirituelles alternatives, recours à des gourous privés, fascination pour les mythes d’élection. L’idée d’appartenir à une minorité éclairée, détentrice d’un savoir secret ou d’un pouvoir de régénération, se répète presque à l’identique. Là où la Théosophie rêvait d’une sagesse universelle, on assiste à une réappropriation élitiste : les mythes deviennent outils de distinction sociale, justificatifs d’un droit à dominer ou à s’extraire du commun.

Ce regain n’est pas visible dans les masses, mais il circule dans les marges du pouvoir, comme un soft power spirituel. La méditation de façade, les retraites chamaniques privatisées, la rhétorique de l’éveil personnel, tout cela fonctionne comme une réécriture contemporaine de la vieille promesse théosophique : posséder la clé d’un savoir total.

Ainsi, la Théosophie n’a peut-être jamais autant ressemblé à ce qu’elle prétendait être : non pas une religion pour tous, mais un langage secret des élites, un outil symbolique de différenciation et d’influence.

La Théosophie est née comme une promesse d’universalité : tout relier, tout expliquer, offrir à l’humanité une carte des origines et des fins. Mais cette promesse a connu des destins contrastés. Elle a nourri des artistes en quête de formes spirituelles, elle a été dévoyée en idéologie raciale, elle s’est recyclée dans le New Age et les spiritualités de masse, et elle refait surface aujourd’hui dans certains cercles élitistes, sous la forme d’une quête d’exception, de dépassement ou d’immortalité.

Ce qui frappe, c’est la résilience du mythe : Atlantide, Hyperborée, races-racines, maîtres cachés. Ces récits survivent parce qu’ils comblent toujours le même vide : le besoin d’un sens global, d’une explication totale qui dépasse les religions établies et les sciences incertaines.

Ils fascinent parce qu’ils sont malléables. Tantôt fraternité universelle, tantôt hiérarchie raciale. Tantôt quête artistique, tantôt justification du pouvoir. La Théosophie apparaît ainsi comme un laboratoire moderne de mythes : un dispositif où chacun vient puiser ce qu’il veut voir confirmé.

Reste une question ouverte : pourquoi ces récits séduisent-ils aussi bien les marges que les centres du pouvoir ? Peut-être parce qu’ils donnent à la fois un vertige de totalité et un sentiment d’élection. Ils promettent de voir derrière le rideau, d’accéder à ce qui est caché. Et cette promesse — savoir ce que les autres ignorent, ou ce qu’on ne devrait pas savoir — continue d’être l’un des moteurs les plus puissants de l’imaginaire humain.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Lectures

Le Monde Ultime et Absolument Réconfortant

Il fait gris dehors ? Rien de plus réconfortant que notre nouvelle bougie réconfortante au parfum réconfortant de chocolat réconfortant ! Allumez-la pour créer instantanément une ambiance réconfortante dans votre intérieur réconfortant redécoré avec nos coussins réconfortants. Pour compléter ce moment réconfortant, préparez notre recette réconfortante de soupe réconfortante (disponible en kit réconfortant prêt-à-réchauffer). Son goût réconfortant vous apportera un réconfort réconfortant lors de cette soirée réconfortante. Enfilez ensuite votre pyjama réconfortant en tissu réconfortant et installez-vous dans votre canapé réconfortant pour regarder notre série réconfortante spécialement conçue pour être réconfortante, avec des personnages réconfortants et une fin réconfortante. Mais attention ! Votre ancienne vie n’était que semi-réconfortante. Pour atteindre le Niveau Réconfort Ultime™, il vous faut : Notre formation réconfortante en développement personnel réconfortant Nos chaussons réconfortants à mémoire de forme réconfortante Notre abonnement réconfortant à la box mensuelle réconfortante Notre application réconfortante qui vous envoie des notifications réconfortantes Témoignage réconfortant de Jean-Kevin, 34 ans : “Avant, je croyais connaître le réconfort. Mais depuis que j’ai adopté le Mode de Vie Réconfortant™, mon réconfort est tellement plus réconfortant ! Mon thé est réconfortant, mes chaussettes sont réconfortantes, même ma facture d’électricité me semble plus réconfortante !” Ne vous contentez plus d’un réconfort ordinaire. Passez au Réconfort 3.0™. Parce que vous méritez un réconfort qui réconforte votre besoin de réconfort avec une efficacité réconfortante. Le Réconfort n’attend pas. Commandez maintenant et recevez gratuitement notre e-book “Les 50 Nuances de Réconfort” pour rendre chaque aspect de votre vie absolument, totalement, irrémédiablement ultra réconfortant !|couper{180}

Lectures

Comment la comtesse de Ségur m’a pourri la vie

Il m’a fallu longtemps pour comprendre ce que certaines lectures d’enfance avaient fait de moi. Longtemps pour admettre qu’un livre peut agir à retardement, non pas comme un souvenir attendri, mais comme une disposition durable face au monde. Parmi ces lectures, il y a les livres de la Comtesse de Ségur, et en particulier Un bon petit diable. Je les ai lus avec plaisir, avec une forme de jubilation tranquille, sans imaginer qu’ils déposaient en moi quelque chose qui ne se refermerait pas. Ce que j’y ai trouvé, je le formulerais aujourd’hui ainsi : une connivence silencieuse contre le monde des adultes. Non pas une révolte ouverte, ni une haine déclarée, mais une intelligence partagée de leur bêtise, de leur rigidité, de leur suffisance. Les adultes y parlent beaucoup, punissent souvent, moralisent à tout va. Et pourtant, on sent bien que l’autrice ne se tient pas vraiment de leur côté. Elle regarde avec l’enfant, pas au-dessus de lui. Elle ne protège pas. Elle n’explique pas. Elle constate. Cette position est redoutable. Elle n’apprend pas à devenir sage. Elle apprend à devenir lucide. Et la lucidité, lorsqu’elle arrive trop tôt, n’est pas toujours un cadeau facile à porter. Elle oblige à composer. À faire semblant parfois. À parler une langue que l’on comprend très bien, mais que l’on n’habite jamais complètement. À accepter que beaucoup de discours adultes soient moins des paroles que des dispositifs. Je crois que c’est là que la comtesse de Ségur m’a, au sens propre, pourri la vie. Elle m’a rendu incapable d’adhérer franchement. Incapable de croire à la maturité comme valeur suprême. Incapable aussi de mépriser complètement. Elle m’a appris l’hypocrisie non comme vice, mais comme stratégie. Non pas mentir, mais masquer. Non pas contester, mais attendre. Regarder. Tenir. L’institution scolaire, elle, n’y a vu que des livres pour enfants. Une morale apparente. Des punitions, des récompenses, un ordre rétabli. Elle s’est peut-être laissée leurrer. Ou elle a fait semblant. Toujours est-il qu’elle a neutralisé ce qu’il y avait de plus dangereux dans ces textes : la confiance accordée à l’intelligence du lecteur enfant, sans filet, sans commentaire, sans discours surplombant. Avec le temps, je me suis aperçu que cette manière de lire avait façonné ma manière d’écrire. Une écriture sans destination claire, sans public désigné, sans volonté d’enseigner. Une écriture qui suppose une complicité préalable, ou rien. Qui fait le pari que le lecteur saura voir ce qu’il y a à voir, ou qu’il passera son chemin. Une écriture qui ne cherche pas à convaincre, mais à tenir une position légèrement décalée. On pourrait objecter que tout cela paraît dérisoire aujourd’hui. Les enfants et les adolescents lisent désormais des livres bien plus vastes, plus sombres, plus complexes que ceux de mon enfance. Des sagas entières, peuplées de morts, de guerres, de responsabilités écrasantes. Ils traversent des mondes où l’on affronte le mal, où l’on choisit son camp, où l’on apprend à devenir quelqu’un. Mais il me semble que ces lectures, si puissantes soient-elles, relèvent d’un autre régime. Elles accompagnent un passage. Elles racontent une initiation. Elles promettent, d’une manière ou d’une autre, une appartenance future. Les livres de la comtesse de Ségur, eux, ne promettaient rien. Ils n’ouvraient pas sur un monde plus vaste, mais sur un regard plus étroit, plus précis, plus ironique sur le monde tel qu’il est. Ils n’enseignaient pas à grandir, mais à observer. À composer. À survivre dans un univers adulte déjà là, sans croire entièrement à ce qu’il affirme être. La différence n’est pas une question de maturité du contenu, mais de position dans la langue. Ce que j’y ai appris n’était pas de l’ordre de l’aventure, mais de la défiance. Et cela, quelle que soit l’époque, reste une expérience minoritaire. En ce sens, la comtesse de Ségur ne m’a pas transmis une enfance. Elle m’a transmis une distance. Une politesse ironique face au monde adulte. Et cela ne se perd pas. Cela ne se répare pas non plus. Ce n’est pas une plainte. C’est un constat. Certaines lectures ne vous élèvent pas, elles vous déplacent. Et une fois déplacé, on ne revient pas exactement au point de départ. On vit un peu à côté. On parle la langue commune, mais on n’y habite jamais tout à fait. Si c’est cela avoir été pourri, alors je le dois en grande partie à elle. Et je ne suis pas certain, malgré tout, d’avoir envie de m’en plaindre.|couper{180}

Lectures

Moutarde après dîner

Il y a des réflexions qui vous montent au nez avec un temps de retard. On lit une phrase le matin, on croit l’avoir oubliée à midi, et puis, le soir venu, elle pique encore. J’ai croisé ainsi l’idée — que l’on retrouve parfois chez Paul Valéry ou d'autres esprits jaloux de leur pureté — que l’histoire de nos aïeux serait un territoire interdit à la haute littérature, une sorte de facilité pour esprits en mal d’inspiration. Sur le moment, la sentence m'a fait l'effet d'une porte que l'on ferme. On nous suggère, du haut d'un certain piédestal intellectuel, que se pencher sur ses racines serait un exercice « mineur », une nostalgie de notaire dont l'écrivain véritable devrait s'écarter par principe. Certes, l’homme de métier en ferait ses choux gras. Il y chercherait l'anecdote, le décor, la petite émotion bien ficelée pour remplir ses pages. Mais l’homme de l’art, lui ? Le poète ? Bien sûr que non. Le poète ne se rue sur rien. Il ne cherche pas à exploiter un héritage comme une matière première, il essaie d'habiter un silence. Écrire sur ceux qui nous ont précédés n'est pas une manœuvre, c'est une respiration nécessaire pour celui qui refuse de marcher seul dans le vide. C'est ramasser une pierre que les siècles ont polie pour voir si elle a encore quelque chose à nous dire de notre propre chair. On peut trouver cela démodé, ou sans intérêt pour le présent. On peut s'en détourner, et même s'en désabonner. Mais le murmure des anciens reste plus profond que le bruit des sentences. J’ai refermé l’article, j’ai souri à mon fantôme, et j’ai repris ma plume. Il y a des fidélités qui se passent très bien de l’approbation des vivants.|couper{180}