Auteurs littéraires

articles associés

Carnets | décembre 2024

06 décembre 2024

https://youtu.be/s0CUdAG6px4?si=-IwYS_9aklapU60a L’intérêt. Que dis-je, le plaisir. L’étonnement qu’apporte avec lui ce plaisir. Ou peut-être le contraire. Celui d’entendre le mot flèche. Puis marcher, avec ce léger doute, vers la cible. Est-ce un neuf, un dix ? Sans lunettes, je n’y vois rien. À cheval sur la ligne, le doute subsiste. On attend l’arbitre. C’est donc un neuf. Un neuf prometteur, qui manque de peu d’être un dix. Un œuf, presque. Un œuf vaut ici mieux qu’un dix. Respire. Puis vient l’acte suivant : empoigner le corps de carbone, extraire la flèche d’un coup sec, d’abord du blason, puis plus profondément encore, de la paille. Retourner enfin sur le pas de tir. Observer les autres. Le tir à l’arc développe une attention particulière : non pas en force, mais en ou par patience. Patience et humilité. Si toutefois on parvient à se rapprocher de cette idée d’humilité jamais atteinte. Être attentif à chaque geste, le décomposer, le répéter. Épauler, lever, viser, relâcher. À force – non justement, inutile la force – le geste s’affine, s’inscrit dans le corps. Et ainsi que je le devinais déjà enfant, le véritable défi n’est pas tant de "mettre dans le mille" (le fameux dix) que de pouvoir répéter, à l’infini, le même enchaînement de mouvements. S’y essayer, joyeuse contrainte. À la virgule près. Toujours à la virgule près. "Mais tu peux briguer le dix tout de même", me dit l’entraîneur, qui pense compétition. Et là, un souvenir s’impose : le "dix", c’est aussi la note que l’on donne à l’école. La meilleure note d’une échelle de 0 à 10. À l’époque déjà, je humais, reniflais, aspirais, espérais que viser toujours la perfection posait la question de cette perfection elle-même. (C’était forcément très intuitif.) Elle me paraissait à la fois louche et idéale. Bref, je me méfiais des dix avant qu’ils ne deviennent des vingt. Un œuf vaut mieux qu’un dix. Au grand regret de mes parents. Pourquoi, soudain, parler de Maïakovski ? Pour ne pas oublier de me souvenir de Lili Brik, sa muse inséparable, sœur d’Elsa Triolet. Peut-être aussi pour tisser, sans trop m’y attarder, un lien avec mes pensées récentes sur Aragon. Maïakovski me ramène à une tension essentielle : celle d’une poésie qui brûle tout sur son passage, une poésie amoureuse et explosive, souvent brisée. Et pourtant, tout en contraste, je me demande encore si cette intensité brûlante a quelque chose à voir avec l’humilité dont je parlais plus haut. J’ai eu moins peur de dire je en écrivant en lisant Maïakovski. Le je, c’est-à-dire ce narcissisme paradoxal qui devient un outil pour lutter contre le maelstrom qu’impose le travail de la langue : son chaos, son autorité. Je pense alors à Montaigne. À son je qui s’installe tranquillement, presque en souriant, face à des cadres de pensée imposants, face à des langages figés. Un je qui s’étonne, qui tâtonne, et qui explore – ce même je que j’ai peut-être reconnu en lisant Maïakovski. Quant à Khlebnikov ? Lui, c’est autre chose. Je l’invoque à cause du bruit imaginaire d’une flèche qui part : zaoum. Ce mot qui n’est pas un mot, cette langue au-delà ou en deçà, un trait, une lettre qui traverse l’air, dépourvu de sens immédiat, seulement chargé de vibrations. Un son de flèche, purement inventé, mais tellement réel qu’on pourrait presque l’entendre. Une flèche zaoum. Aucun rapport avec la lecture de Maïakovski ou de Khlebnikov, ai-je dit. Et pourtant, une intuition : écrire, comme tirer à l’arc, relève d’une succession de mouvements. Mais ici, sous une surface : la feuille, peut-être. Ou une autre, plus abstraite. Dans tous les sens du terme, un enchaînement : des gestes précis, un effort millimétré. Ou encore une bonne grosse pierre attachée à la cheville (ouvrière) pour être certain de rester immergé, de ne pas céder à la tentation de remonter trop vite à la surface. Mouvement. Quelle sorte de mouvement, exactement ? Dans l’expérience du tir à l’arc, je crois saisir – à peu près. Écrire, en revanche, reste une autre affaire. C’est là, sur le bout de la langue. Impossible de dire précisément de quoi il s’agit. Peut-être d’une envie : briser quelque chose à grand cri. C’est souvent trop ridicule. Et justement parce que c’est ridicule, j’en crève d’envie. Hier, j’ai appris, par un compte Bluesky que je viens tout juste de créer, la mort de Jacques Roubaud. Il m’a accompagné, plusieurs fois l’été dernier, sur l’itinéraire qui mène au marché de Roussillon. J’enfilais mes écouteurs, et il me parlait : des noms des rues parisiennes, de la manière d’écrire plusieurs autobiographies en une seule. Même en remplissant mon cabas de pommes de terre et d’oignons, même en recevant la monnaie, je ne lâchais pas un mot de peur d’en perdre l’essentiel. Mais quel essentiel ? Peut-être rien d’autre que sa voix : calme, apaisante, drôle. Et, au bout du compte, amicale. C’est bien cela, le mot : amicale. Ça fait de la peine, parce qu’on se sent un peu plus seul. Cette présence se dissipe dans l’absence, devient un autre genre de présence, qui nous renvoie à notre propre absence. C’est à chaque fois pareil. Ça fait de la peine et, en même temps, on espère. Une sorte de soulagement, un dénouement. Ce que je retiens ? La répétition. Au tir à l’arc. Dans l’écriture. Dans le fait aussi de voir partir ces présences, de voir tout se métamorphoser en quelque chose qui n’est pas non plus rien. Dans cette mémoire de gestes et de voix. Répéter jusqu’à ce que le geste devienne précis. Répéter pour inscrire dans le corps une mémoire qui hurle à force de rester muette. Ne plus avoir cette peur panique du hurlement. Répéter, encore, pour que quelque chose, enfin, advienne. Un dix. Ou presque. Un œuf, peut-être.|couper{180}

Lectures

Le temps de la lecture

ruines_du_chateau_de_joachim_du_bellay à Liré J’écoute. Jacques Roubaud, sa voix. Enregistrée. France Culture, magie des voix enregistrées. La nuit. Insomnie, un poème du XVIᵉ siècle. Je le lis. Il devient présent. Présent. Cela, je l’entends. Présent, non pas ce qu’on appelle aujourd’hui : actualisé (pas de néons ici, ni de notifications, ni de bannières publicitaires). Non. Présent : le lieu où les mots vivent, encore, malgré tout, malgré le temps écoulé, malgré la mort (des auteurs, des éditeurs, des lecteurs passés). Un poème du XVIᵉ siècle. Que je lis. Et il est là. C’est si simple, c’est si évident, c’est si... Insomnie. Présent. Communion. Écrire ces mots, dans cet ordre, pourrait suffire. Mais ne suffira pas. Lire. (Je m’arrête.) Je réfléchis. Oui : lire, c’est cela. Une communion. Un acte partagé. Où le temps n’existe plus tout à fait, ou n’existe plus comme temps, mais comme un espace étrange : celui que j’habite en lisant, celui que le poème habite en moi. Une synchronisation improbable. Une harmonisation. On appelle cela "le présent". Pourtant, il n’a rien d’immédiat. Il est... suspendu, je dirais, ou peut-être flottant, comme un funambule. C’est là que réside (peut-être) la vérité de la lecture. (Je dis "vérité", mais ce mot ne me plaît pas. Trop lourd. Trop dogmatique. Il m’intimide un peu.) Disons plutôt : l’évidence. Une des nombreuses raisons que l’on pourrait donner à la lecture d’être ce qu’elle est : formidable. Mais. Une question, toujours : pourquoi cette évidence (présence, communion, etc.) semble-t-elle accessible plus tard ? Ou, disons, avec l’âge. Je ne sais pas. Peut-être parce qu’elle était déjà là, mais nous étions trop occupés. Trop pressés. Trop avides de savoir. Le savoir. Apprendre. Accumuler. Comme si lire n’était qu’un acte productif, une collection de connaissances, une monnaie d’échange intellectuelle. Une manière de dire : "Je sais". Mais ce savoir, déconnecté du présent, déconnecté de cette conscience nette, claire, d’être là, n’est qu’un désir vain. Une avidité stérile. Une boulimie. Ou pire : une baliverne. (Là, j’exagère peut-être. Mais pas tant que cela.) Lire, vraiment lire, c’est autre chose. Une autre forme de présence. Cela ne détruit pas ce que l’on sait, mais cela le rend... comment dire ? Éphémère. Oui. Éphémère, comme un songe au réveil. Les certitudes acquises, les rumeurs littéraires, les "on-dit" sur un auteur, sur une œuvre : tout cela s’efface. Peu importe que l’on sache, par exemple, que tel ou tel poème fut écrit dans telle circonstance, à tel moment, pour telle personne. Tout cela importe peu. Ce qui importe, c’est : le poème que l’on lit ici maintenant. Insomnie. Je relis ce que je viens d’écrire. C’est étrange. Tout cela semble évident. Mais cela ne l’est pas. Lire. Que se passe-t-il, au juste, quand on lit ? Une question que je me pose souvent. Peut-être parce que je n’ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Peut-être parce que cette question, comme une énigme mathématique, me résiste, toujours. Voici ce que je sais (non : ce que je crois savoir) : lire, c’est un acte fragile. Précis. Un équilibre. Cela nécessite de l’attention. De la patience. Peut-être même une forme d’humilité. Lire n’est pas consommer, ni même comprendre. Lire, c’est être là. C’est recevoir. C’est... écouter. Jacques Roubaud, France Culture, voix enregistrée : "Un poème du XVIᵉ siècle devient présent." Ces mots résonnent. Dans ma nuit. Dans mon insomnie. Et moi, je suis là.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

04 décembre 2024

"Ne pouvoir vivre sans représenter notre vie mais ne trouver dans aucun discours constitué l’exacte résonance de l’expérience que nous faisons du « réel » de cette vie : voilà la contradiction qui nous écartèle." ( lu dans l'introduction de "La langue et ses monstres" de Christian Prigent|couper{180}

fictions

Cantine des démunis

La première cantine du monde serait née à Lannion Refrain absurde Saupoudre et remue ! Tourne la louche et fais danser la soupe ! Les fourchettes trottent, les assiettes chantent, Et le chaudron, là-bas, murmure : « Encore ! Encore ! » Gamelles, marmites, faitouts, chaudrons Gamelles, marmites, faitouts, chaudrons. Cocottes noires, casseroles cabossées, poêles ventrues. Saladiers ébréchés, plats creux, plats ronds, plats longs. Bassines en acier, cuves en plastique, bidons griffés de signes, Et les chaudrons encore, ventre ouvert sur les flammes. Refrain absurde Soupe à l’envers, ragoût qui s’enfuit ! La louche s’égoutte et la poêle applaudit. Frappe la table et chante les restes ! Matières premières Farines de blé, de seigle, de rien. Riz blanc, riz brun, riz sans âge. Pommes de terre terreuses, betteraves endormies, oignons qui pleurent. Carottes torses, choux qui grincent, navets oubliés. Et là : lentilles par sacs, pois cassés, haricots durs comme la faim. Refrain absurde Oignons au plafond, carottes en prière, Haricots qui rient et navets qui se perdent ! Les miettes courent et le pain fait des bonds ! Épices et condiments Huile ancienne, et rances, vinaigre acide, sel blanc comme l’oubli. Paprika des jours gris, cumin fendu, muscade endormie dans un rêve d’enfance. Bouillons noirs, cubes dorés, herbes invisibles froissées par des mains qui n’existent plus. Sauces acides, ketchup sucré, relents d’épices venues d’un autre monde. Refrain absurde Sel qui danse, poivre qui tousse ! La muscade s’échappe et le vinaigre siffle. Coups de louche, tambour des casseroles ! Couverts Couteaux lourds, couteaux fins, couteaux tordus. Cuillères larges, cuillères longues, louches qui tournent sans fin. Fourchettes maigres, piques cassées, passoires percées. Écumoires et râpes, ciseaux rouillés, fouets fouettant l’air comme des sorts. Refrain absurde Fouet qui crie, écumoire qui dégraisse ! Couteaux bavards et louches timides ! Silence des râpes, et voilà qu’elles mordent ! Recettes Et les recettes ? Ah ! Les recettes, elles aussi ânonnent leur litanie : Soupe claire, soupe épaisse, soupe de restes. Riz collé, riz sauté, riz brûlé. Ragoût d’hier, omelette d’aujourd’hui, pain noir du jour, pain dur de demain. Refrain absurde La soupe rigole, le riz rougit ! Les restes murmurent : « Mangez-nous, mangez-nous ! » Et l’omelette s’étale, sans fin ni début. Convives Ici, dans cette cuisine, dans cette cantine sans lumière, les assiettes se tendent vers les mêmes noms : L’Innommable à Pieds Nus, Celui-Qui-Marche-Dans-La-Pluie, Faim-Noire, Gorge-Fermée, Petit-Poing-Dans-La-Poche. Les yeux regardent sans voir, ils appartiennent à : Grande-Larme-Coulante, La Vieille-Échine, Nez-Coupé, Lèvres-Blanches, Silence-Des-Deux-Jours. Ils attendent tous, ces convives-là, des portions chantées. Ils mâchent des prières au sel, avalent des morceaux de rires oubliés. Chaque bouche appelle. Chaque bouche bénit : la louche, le ragoût, la soupe encore chaude. Refrain absurde Mains tendues, bouches ouvertes, La faim crie, les assiettes chantent, Et le chaudron murmure encore : « Encore ! Encore ! » Chorale de fin Dans cette cantine aux casseroles cabossées, chaque gamelle n’a pas de pot. Chaque couteau trace un cercle. Chaque assiette attend. Chaque nom, chaque corps, chaque bouche : un refrain qui s’efface, un écho qui reste, une note tenue dans le silence du soir.|couper{180}

Lectures

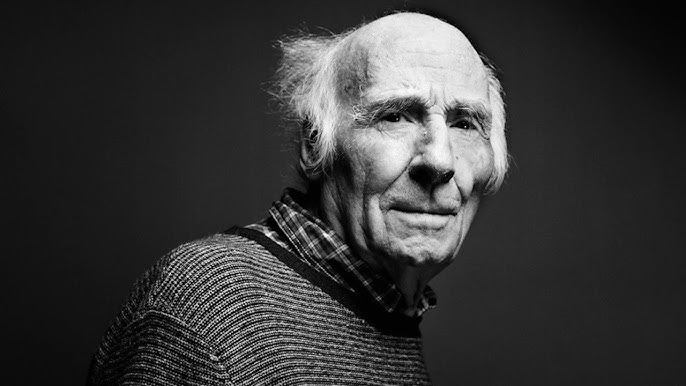

Valère Novarina : Le souffle vital du langage

Valère Novarina, né en 1947 à Genève et ayant grandi sur les rives du Léman à Thonon, est un créateur protéiforme : écrivain, metteur en scène, peintre et dessinateur. Son œuvre, profondément enracinée dans une quête ontologique et artistique, traverse les frontières entre les médiums. Théâtre, peinture, dessin et écriture dialoguent, s’entrelacent, et se nourrissent mutuellement pour exprimer une recherche commune : celle de l’essence de l’humain. Chez Novarina, le langage n’est pas un outil descriptif mais une matière vivante, organique, presque charnelle. Il le travaille comme un sculpteur polit la pierre, explorant son poids, sa sonorité, son mouvement. Les mots s’accumulent, éclatent, se combinent, ouvrant des dimensions nouvelles. Dans L’Origine rouge ou Le Drame de la vie, cette énergie verbale devient presque une force brute : les mots semblent dotés d’une vie propre, s’agitant et se transformant comme des corps en mouvement. Cette approche du langage dépasse le monde matériel. Elle s’ancre dans une quête métaphysique : Novarina interroge ce qui échappe – l’invisible, le sacré, l’ineffable. Pour lui, le théâtre est un lieu de convocation des forces immenses, un espace sacré où l’on tente de toucher à l’essence de l’être. Dans Le Babil des classes dangereuses, par exemple, le personnage de l’auteur devient presque un médium, convoquant des figures humaines et divines dans une cérémonie où chaque mot est une incantation. Dans toutes ses créations, qu’il s’agisse de théâtre, de dessin ou de peinture, Valère Novarina place la figure humaine au centre, mais dans un dépouillement extrême. Il élimine tout contexte, tout lieu, tout objet, et même tout détail psychologique. Ses personnages ne sont pas des entités réalistes mais des fragments abstraits, des voix, des ombres. Dans L’Acte inconnu, ces figures portent des noms improbables – Maître Souvenir-Buvard, Petit Geste-du-Public, Nez Rentrant – qui abolissent d’emblée toute illusion narrative ou psychologique. Ce dépouillement permet à Novarina de remonter aux racines de l’humanité. Il cherche non pas à raconter une histoire, mais à explorer ce qui constitue l’être dans sa dimension la plus essentielle. Il écrit, dessine, peint des corps en mouvement, traversés d’une énergie qui dépasse leur individualité. À partir des années 1980, Valère Novarina étend son travail au dessin et à la peinture, qui deviennent des moyens complémentaires d’explorer son univers. Ses personnages, déjà vivants dans ses textes, réclament une autre forme de chair, une existence visuelle. Dans Le Drame de la vie (1986), il réalise 2587 dessins représentant les personnages de la pièce. Dans ces dessins, le nom de chaque personnage précède sa forme, comme si le mot était la matrice de l’image. La peinture, elle, apporte une énergie différente. Rapidité, geste, spontanéité : Novarina décrit la peinture comme un acte urgent, presque instinctif. « Par la peinture, j’ai réappris peu à peu des choses que j’avais oubliées à force d’écrire, j’ai retrouvé le geste, le mouvement, la joie de faire apparaître toutes choses très vite », confie-t-il. Cette urgence se retrouve dans des performances telles que 24h de dessin à la galerie L’Ollave à Lyon, où il réalise 1021 dessins en une journée, ou Générique performance à Dijon, où il dessine les 2587 personnages de Le Drame de la vie en deux jours. Dans ses tableaux, les gestes amples et fiévreux de la brosse traduisent une intensité presque rituelle. Comme dans ses textes, la vie – mouvement, flux, énergie – traverse ses œuvres, rendant leur lecture viscérale. Sur scène, Novarina fait exploser les mots. Son théâtre est un lieu de vie brute, de flux continu, où la langue est affranchie de son rôle descriptif pour devenir une vibration pure. Dans L’Origine rouge, les mots ne sont pas faits pour être compris mais ressentis, comme une musique primitive, une incantation. Les comédiens, sous sa direction, incarnent cette énergie. Ils ne jouent pas des personnages, mais deviennent des vecteurs du langage, des corps traversés par le souffle des mots. Dans cet univers, le spectateur est emporté par une cadence hypnotique, où chaque mot résonne comme une pulsation. Valère Novarina me fascine par son ambition démesurée : il ne se contente pas d’écrire ou de peindre, il cherche à révéler ce qui nous constitue dans notre essence la plus profonde. Par son travail, il nous invite à dépasser les conventions narratives et esthétiques, à explorer le langage, le corps, le geste comme des forces vitales. Son œuvre, traversée par une énergie brute, nous rappelle que l’art – qu’il s’agisse de théâtre, de peinture ou de dessin – est avant tout une quête, un acte de vie. Avec Novarina, on apprend que créer, c’est convoquer, faire surgir, donner chair à l’invisible. Et c’est cette intensité, cette radicalité, qui fait de son travail une source d’inspiration inépuisable.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

28 novembre 2024

Le Sabbat des sorcières ou Le Grand Bouc, (l'une des "Peintures noires" de Goya ), (détail) Récemment, j’ai repensé à cette idée du double. Une obsession, peut-être. Une manière de nommer quelque chose qui m’accompagne depuis toujours. Un murmure, une ombre, une absence qui pèse plus lourd que les présences. Je me suis demandé si cela venait de l’enfance, cette habitude d’imaginer des compagnons silencieux. Ou si c’était autre chose, quelque chose de plus vieux, un écho d’histoires qu’on ne m’a pas racontées mais que j’ai devinées. Quand j’écris, il est là. Pas tout le temps, mais assez pour que je sache qu’il existe. Le double, je l’appelle parfois. D’autres fois, je le repousse. Mais il revient toujours. Socrate l’appelait daemon. Maupassant l’a nommé horla. Moi, je ne sais pas comment l’appeler. Alors j’écris sur lui. Socrate parlait d’un daemon. Pas un dieu, pas un démon, juste une voix. Une intuition. Quelque chose qui guide sans jamais dicter. J’aime cette idée, mais je ne suis pas sûre qu’elle s’applique à moi. Mon double ne guide pas. Il observe. Il attend. Parfois, il murmure. Pas pour éclairer, mais pour souligner ce que je préfère ignorer. « Tu savais », dit-il. Il dit cela souvent. Et il a raison. Mais je déteste quand il le dit. Je crois que je l’ai rencontré très tôt. Dans les rêves. Dans les silences des après-midi d’été, quand l’air est si immobile qu’on entend les ombres bouger. Je le voyais parfois, ou je pensais le voir. Un reflet dans une vitre. Une silhouette qui n’était pas tout à fait moi. Et pourtant, c’était moi. Ce genre de choses, on les oublie. Jusqu’à ce qu’on les écrive. Dans les histoires de dibbouks, l’esprit errant s’attache à un vivant. Il ne s’invite pas. Il s’impose. J’aime cette idée. Pas parce qu’elle me rassure, mais parce qu’elle m’explique quelque chose. Le double n’est pas toujours choisi. Il est là parce qu’il doit l’être. Parce qu’on ne peut pas tout porter seul. Alors on lui donne une place. Une voix. Même si c’est une voix qui dérange. Je pense souvent que mes textes sont des espaces pour lui. Pas pour le chasser, mais pour le contenir. Pour qu’il ne déborde pas. Maupassant, lui, n’a pas su contenir le horla. Le Horla, c’est une autre histoire. Pas une voix. Une force. Une invasion. Quelque chose qui prend, qui ronge, qui dévore. Ce n’est pas mon double. Mais je comprends ce que Maupassant a vu. Ce débordement, cette folie. À une époque, j’aurais pu le sentir moi aussi. Mais j’ai appris à maintenir la barrière. Ou peut-être est-ce l’âge. Peut-être qu’avec le temps, on apprend à marcher avec son ombre sans qu’elle nous étouffe. Chez Dostoïevski, le double est plus proche de moi. Goliadkine voit un autre lui-même, un rival, un voleur d’identité. Il ne sait plus qui il est. Il lutte pour une place qui lui échappe. J’ai parfois ressenti cela, mais différemment. Mon double n’est pas un voleur. Il ne me remplace pas. Il me dédouble. Il met en lumière des angles que je ne veux pas voir. Mais il ne prend jamais tout. C’est peut-être ça, la différence. Lui, il reste à côté, dans l’ombre. Je n’écris pas pour m’en débarrasser. Je n’écris pas pour lui non plus. Je crois que j’écris pour garder l’équilibre. Entre ce que je suis et ce qu’il est. Entre ce qui murmure et ce qui crie. Contre mauvaise fortune, faire bon cœur. Peut-être. Mais il faut aussi faire bon cœur à son double. Même quand il est gris. Même quand il est maussade. Parce qu’il est là. Parce qu’il reste.|couper{180}

Lectures

j’ai décidé d’arréter d’écrire

"C’est difficile. C’est un peu difficile. J’ai décidé d’arrêter d’écrire. D’essayer d’arrêter. De cesser de vérifier sans cesse que j’ai bien un stylo sur moi, dans une poche intérieure de la veste ou de l’imperméable, avant de sortir. Un crayon dans la voiture. D’avoir toujours un papier dans le pantalon. Un morceau de papier, une feuille pliée en quatre, une facture au verso vierge par exemple. Sinon, une enveloppe usagée, déployée, ouverte, découpée pour libérer plus d’espace libre en doublant sa surface extérieure dès qu’elle sera remplie. Couverte de phrases, de noms et de verbes, avant de les recopier sur la page d’un écran. Au pire, le dos d’un petit bordereau de carte bancaire, au papier sans épaisseur, fragile. Surtout sous la pluie. Ou dans l’eau. Autrement, en dernier ressort, le clavier d’un téléphone, mal adapté, lourd au fond de la poche, fragile, peu pratique pour écrire rapidement. Du bout des pouces. Sur le trottoir." "Ce matin, j’ai trouvé une gomme, en rangeant un crayon que je ne voulais plus voir. Un cube de caoutchouc épais, un peu mou, d’un blanc plutôt tendre, dans un tiroir de mon bureau, au milieu des trombones et des élastiques. Sous une pince à épiler.Un bloc rectangulaire, lisse, aux angles émoussés, biseauté par l’usure. Un peu plus large que deux doigts. Inutile quand on pianote sur un clavier, ou pour effacer l’encre sur le papier glacé d’un magazine : il faudrait alors imaginer écrire uniquement à la pointe de graphite, sans trop appuyer sur un papier toujours très lisse, dans l’espoir de parvenir à annuler jusqu’à la trace de ce qu’on aura écrit. " J'ai décidé d'arréter d'écrire, Pierre Patrolin, P.O.L|couper{180}

Carnets | novembre 2024

14 novembre 2024

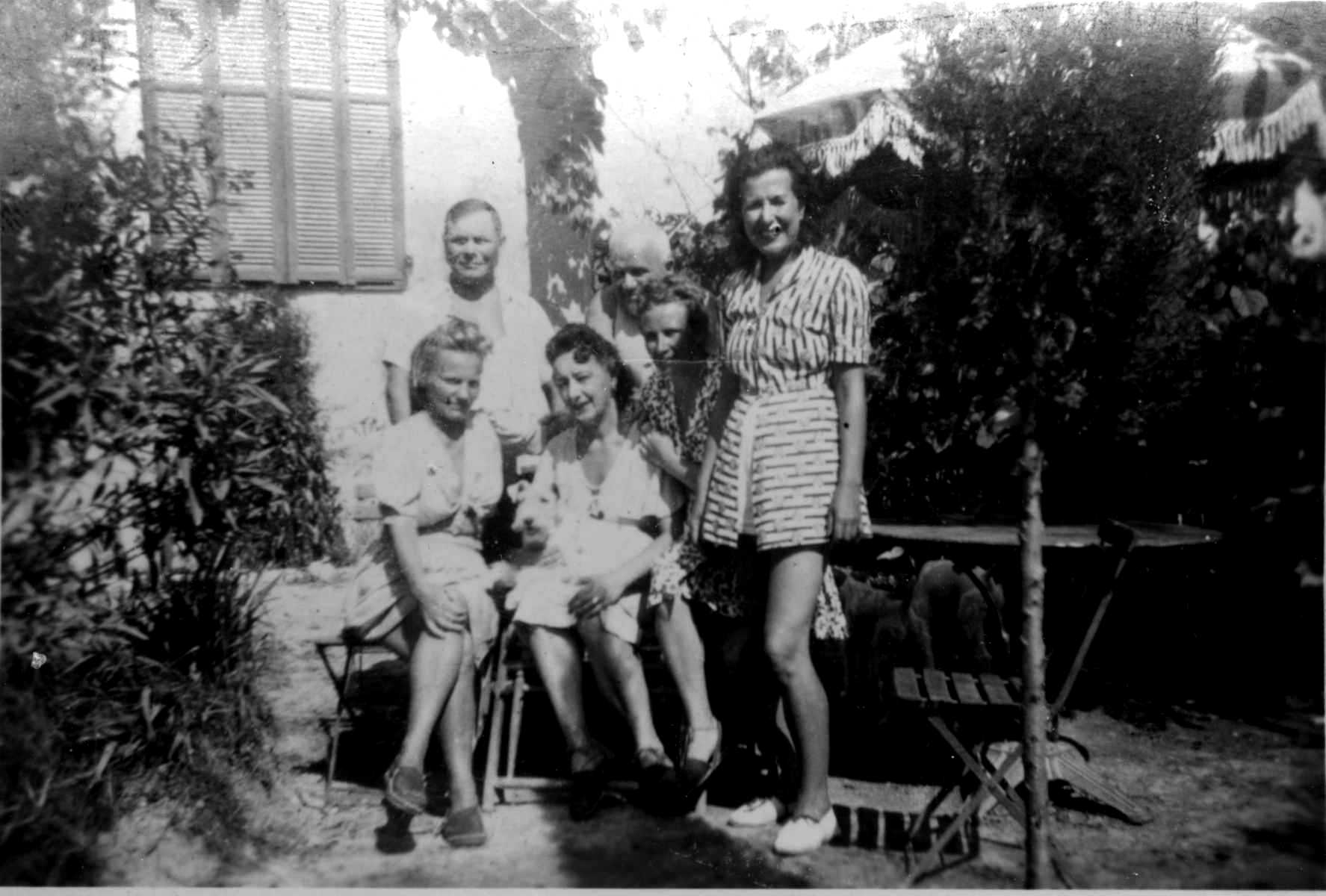

Insomnie mise à profit pour relire les deux premières parties des Emigrants de W. G. Sebald. J’essaie de me souvenir en quelle année j’avais découvert ce livre la toute première fois, sans doute à mon retour de Suisse, vers 2003, à moins que ce ne fut à Lausanne, mais bien du mal à accepter de me rappeler de cette période, j’ai oublié jusqu’au nom de la rue où j’habitais, et celle où je travaillais, voire cette librairie que je fréquentais, ce qui me fait penser par déplacement télémétrique, espérance de netteté, que c’était peut-être même dans cette autre librairie, à Yverdon en 2000. En tous cas, j’avais lu une première fois ce bouquin sans éprouver un grand enthousiasme . Les phrases m’avaient parues trop longues, alambiquées, et totalement décalées du temps dans lequel à cette époque je vivais. Ce qui oblige aujourd’hui à une certaine humilité lorsque j’y repense, je veux dire sur la manière dont on emet un jugement quel qu’il soit sur ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on lit. Et cette impression s’était déjà faite lourdement sentir dans la journée alors que je mettais une fois de plus un peu d’ordre dans mon atelier, que je retrouvais de vieilles toiles, datant de 2006 ou 2007, toiles dont je n’étais à l’époque pas peu fièr et qui, aujourd’hui, me font songer à de la boue collé sur du tissu. Voilà en gros, avec quoi il faut bien partir aujoud’hui, avec la fatigue et la modestie comme bagages, face aux effondrements successifs tout autour de soi et en soi. Ces exils relatés par le narrateur du livre font référence à la montée du nazisme, ce qui n’est sans doute pas tout à fait un hasard lorsque j’y pense d’avoir justement choisi ce livre sur l’étagère de la bibliothèque cette nuit. Ne sommes-nous pas, en ce moment même, confrontés à une situation tout à fait semblable que celle qui fit fuir les personnages de Emigrants. Etrangement je me suis aussi souvenu que j’avais effectué des recherches sur le prix des terrains avec cabane cadastrée, d’abord dans le centre de la France, vers Epineuil le Fleuriel, puis Saint-Bonnet de Tronçay, jusqu’à m’éloigner de plus en plus , vers la Bulgarie, la Crète, enfin loin d’ici, de cette vie de ces lieux de cette athmosphère de marasme permanent. J’ai jonglé avec les hypothèses d’amasser en vendant tout la somme nécessaire pour partir, pour fuir, seul évidemment, tant qu’à faire puisqu’il ne s’agissait que d’hypothèses, de rêveries d’imagination. Le fait que chaque histoire lue s’achève par un suicide du personnage principal ne m’est venue que tardivement, en écrivant ces lignes ce matin. Et puis bizarrerie supplémentaire ce que j’avais trouvé pénible à la lecture des Emigrants, notamment ces longues descriptions tellement détaillées de la nature, souvent traversées de digressions en tout genre, de détails outrageusement précis, trop précis pour être vrais avais-je alors songé, ces descriptions et digressions cette nuit m’ont apaisé voire bercé, emmitouflé à la façon d’un passager clandestin enfermé à fond de cale dans un vieux rafiot traversant des étendues liquides instables, se fabriquant ainsi dans la lecture lente des phrases de Sebald une sorte de sécurité totalement illusoire mais bien agréable cependant. Cette nuit, l’insomnie. Alors, je suis allé prendre un livre sur l’étagère : Les Émigrants de Sebald. Je ne me souvenais plus vraiment de la première fois que je l’avais lu. C’était quelque part après la Suisse, peut-être en 2003. Ou même avant, peut-être à Lausanne. À vrai dire, j’ai oublié les détails. J’ai même oublié les noms des rues où je vivais, où je travaillais. Il y avait une librairie, quelque part. Peut-être à Yverdon, peut-être pas. La première fois, ce livre ne m’avait pas vraiment parlé. Les phrases, je les trouvais longues, compliquées. Pas mon style. À l’époque, je voulais du simple, du direct. Ce genre de lecture me passait au-dessus. Et maintenant, quand j’y repense, ça me fait sourire. Il faut du temps pour savoir ce qu’on pense, du temps pour comprendre ce qu’on regarde. On ne le sait pas toujours sur le moment. Cet après-midi, je rangeais l’atelier, fouillant des vieilles toiles de 2006, peut-être 2007. À l’époque, je trouvais ça pas mal. Maintenant, ce n’est rien de plus que de la matière, une boue sèche collée sur du tissu. Ça m’a fait penser à tout ce qu’on accumule, tout ce qui s’efface. Avec le temps, tout ça ne veut plus dire grand-chose. Sebald écrivait sur l’exil, sur la fuite. Sur des vies qui se défont. Je me suis demandé pourquoi j’avais choisi ce livre-là, cette nuit. Peut-être parce que ça me parlait plus qu’avant, maintenant. Il m’est même revenu cette idée que j’avais, de trouver un bout de terre quelque part. Un terrain avec une cabane, loin d’ici. J’avais regardé vers le centre de la France, puis plus loin encore. La Bulgarie, la Crète. C’était juste un rêve. Vendre, partir, seul. Un rêve, c’est tout. Et puis, en lisant, je me suis souvenu que chaque histoire chez Sebald finit mal, souvent par un suicide. Je ne l’avais pas vu tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ça m’a frappé ce soir. Ce qui me dérangeait dans le livre, à l’époque, c’était les descriptions, les détails. Tout me paraissait lourd, étouffant. Mais cette nuit, ces phrases m’ont fait du bien. Elles avaient une lenteur rassurante, comme si elles me couvraient d’un voile. Une sorte de paix. Comme si je pouvais me cacher dans ses mots, juste pour un moment. Je suis encore là, dans la cuisine, au milieu de la nuit. Le silence pèse, le tic-tac de l’horloge s’étire. Mes mains sont posées sur la table, froides et immobiles. Je sais que le sommeil ne viendra pas. Alors, presque sans réfléchir, je me lève et me dirige vers la chambre au rez de chaussée, vers la biblitohèque. Il fait sombre.Je reste un instant là debout, sans allumer. Puis, la lumière des phares d’un véhicule qui passe dans la rue glisse à travers les stores, frôlant les livres en rang, juste assez pour en deviner les titres. Je n’ai pas besoin de chercher. Je sais déjà lequel je veux. Ma main trouve Les Émigrants de Sebald. C’est comme s’il m’attendait. Je passe les doigts sur la couverture, sentant le livre, son poids. Un souvenir vague, un moment sans contours nets. La première fois que je l’avais lu, je n’y avais rien compris, ou alors trop peu. Peut-être en Suisse, ou juste après, mais ce n’était pas clair, ni maintenant ni alors. Et cette nuit, tout me revient dans un flou, une hésitation. Je retourne m’asseoir à la table, ouvre le livre. Les premières pages sont comme je m’en souvenais : lentes, denses, presque trop détaillées. Je m’y perds volontairement, chaque mot comme un pas dans l’obscurité. Puis, entre deux paragraphes, un blanc, puis une photo. Je m’arrête. C’est une vieille photo en noir et blanc. Un visage ou un bâtiment, parfois flou, parfois d’une netteté troublante. Ces images, plantées là comme des balises dans le texte, sans explications. Elles me regardent presque, fixes, étrangères. Je tourne les pages, et les photographies reviennent. Un homme qui marche, une maison abandonnée, un paysage sans horizon. C’est comme si Sebald avait semé des indices d’un monde évanoui, une autre vie, quelque part en marge du texte. Elles font remonter quelque chose en moi, des bouts de souvenirs, sans les détails, juste les impressions. Comme si, dans chaque image, il y avait une part d’exil, de fuite – une invitation à laisser moi aussi derrière moi quelque chose. Peut-être qu’au fond, c’est pour ça que je l’ai repris cette nuit. Comme une main tendue à travers le temps. Chaque image en noir et blanc m’accroche un peu plus, des portraits d’inconnus, des bâtiments déserts. Une suite d’ombres, où je me sens presque chez moi. Les photos et les mots se mélangent, comme une marée lente qui efface les contours, brouille les lignes. Je laisse les phrases m’engloutir. Juste cette nuit, ça suffira.|couper{180}

Lectures

Les Emigrants de Sebald

Dans Les Émigrants, W.G. Sebald, auteur allemand renommé, tisse un récit complexe à travers quatre histoires distinctes, explorant les thèmes de la mémoire, de l'exil et du traumatisme historique. Chaque récit suit le parcours d'hommes émigrés, souvent d'origine juive, confrontés à la perte de leur patrie et à la quête d'identité dans un monde marqué par la Shoah et les bouleversements du XXe siècle, tout en intégrant des éléments autobiographiques et visuels qui brouillent les frontières entre réalité et fiction.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

13 novembre 2024

J’ai découvert « Les choses » de Perec en 1980, probablement dans la boite d’un bouquiniste. Les bouquinistes de Paris sont installés sur plusieurs quais le long de la Seine. Sur la rive droite, ils s’étendent du pont Marie au quai du Louvre. Sur la rive gauche, ils occupent les quais de la Tournelle, de Montebello, Saint-Michel, des Grands-Augustins, de Conti, Malaquais et Voltaire. Je les arpentais tous à l’époque, bien difficile de dire lequel exactement. Les Choses (1965) est le premier roman de Georges Perec, qui lui a valu une reconnaissance immédiate en remportant le prix Renaudot. Ce roman est une critique subtile de la société de consommation des années 1960, période marquée par l’essor des Trente Glorieuses et l’apparition d’une classe moyenne aspirant à la richesse matérielle. Le roman raconte l’histoire de Jérôme et Sylvie, un jeune couple parisien qui gagne sa vie en réalisant des enquêtes d’opinion pour des agences de publicité. Bien qu’ils vivent décemment, ils sont obsédés par un mode de vie luxueux qu’ils ne peuvent s’offrir. Leurs rêves de confort matériel — meubles élégants, vêtements raffinés, objets de luxe — les plongent dans une spirale d’insatisfaction et de frustration. Ils aspirent à une vie faite de possessions, mais leur réalité est marquée par l’impossibilité d’atteindre ces idéaux. Cette quête matérialiste devient le moteur de leur existence, les éloignant peu à peu du bonheur véritable. Perec utilise ce couple pour dresser un portrait critique de la société de consommation naissante. Les personnages sont pris au piège d’un système où les objets deviennent les véritables protagonistes du récit. Les choses qu’ils désirent définissent leur identité et leur quête du bonheur. Cependant, cette obsession pour les biens matériels conduit à un sentiment d’aliénation et d’insatisfaction permanente. Le roman explore ainsi les mécanismes psychologiques et sociaux qui poussent les individus à vouloir toujours plus, sans jamais être satisfaits. Jérôme et Sylvie se heurtent constamment à la disproportion entre leurs désirs et leurs moyens, ce qui reflète la frustration généralisée dans une société où l’abondance matérielle ne garantit pas le bonheur. Le style de Perec dans Les Choses est influencé par le Nouveau Roman, un mouvement littéraire qui privilégie la description minutieuse des objets et des situations plutôt que le développement psychologique des personnages ou une intrigue traditionnelle. Les descriptions des objets sont extrêmement détaillées, presque cliniques, ce qui renforce l’idée que ce sont les choses qui prennent le dessus sur les individus. L’influence de Flaubert est également palpable dans ce roman, notamment par l’usage du style indirect libre et par un regard ironique sur ses personnages]. Comme chez Flaubert, Perec ne condamne pas explicitement ses protagonistes ni la société qu’il décrit ; il se contente d’observer et de décrire avec une certaine distance critique. Les thèmes principaux de ce roman sont l’aliénation par la consommation, le couple est prisonnier d’un cycle sans fin où l’acquisition matérielle devient un but en soi, mais ne mène jamais à la satisfaction. On y découvre également que Jérôme et Sylvie associent le bonheur à la possession d’objets luxueux, mais cette quête se révèle vaine. Malgré leurs aspirations matérielles, les personnages mènent une vie monotone et vide, où les objets prennent plus d’importance que leurs relations humaines ou leurs passions. Les Choses est une œuvre emblématique du regard lucide que Georges Perec porte sur son époque. À travers une écriture précise et descriptive, il interroge la relation complexe entre les individus et les objets dans une société dominée par la consommation. Le roman reste pertinent aujourd’hui en tant que réflexion sur les pièges du matérialisme et sur l’insatisfaction chronique qui peut en découler J’avais besoin de revenir sur ce livre et d’écrire cette première partie documentaire pour mieux me resituer dans cette période des années 80 où je le découvris. A peu près inculte, il est étonnant que ce livre ne me glissât pas des mains, tout au contraire, je crois qu’à sa lecture j’ai pu poser des mots, au moins à mi voix si ce n’est par écrit sur le vide existentiel que représentait ma vie à l’époque. Probablement parce qu’à 20 ans mon quotidien n’était pas si éloigné de celui de ces jeunes gens des années 60. Il se peut que ce livre ait été une sorte de révélation même de l’indigence intellectuelle et artistique dans laquelle je vivais à l’époque. Il est possible qu’il fut même à la source de ma première séparation de couple. Le malaise qui naquit après sa lecture, quoique violent, fut sans doute dans une certaine mesure salvateur. A cette époque je vendais des automobiles en porte à porte dans la banlieue Est. Je gagnais assez confortablement ma vie, j’avais une petite amie, un pied à terre à Paris, je n’étais pas vraiment à l’aise dans cette vie, j’éprouvais la sensation permanente de n’être pas à ma place véritable, d’être un imposteur. Aussi bien dans mon travail, dans ma relation de couple, qu’auprès des amis que nous fréquentions. Toujours cette impression d’un décalage ahurissant et en même temps la stupeur provoquée par une forme aigûe d’acrasie m’empêchait de changer de vie, de peau. Ce fut la lecture des Choses qui fut le déclic. Peu de temps après je quittais mon travail, ma petite amie disparut, je perdais mon pied à terre parisien, je découvrais la photographie noir et blanc et je me mis en tête de devenir quelqu’un d’autre que moi-même. Mais je ne savais pas plus quel autre devenir que je ne savais qui j’étais moi-même. Qu’est-ce qui, dans Les Choses, continue de me parler aujourd’hui ? Serais-je capable de vivre sans ces objets qui semblent remplir la vie des autres ? La photographie fut une réponse, une échappatoire, mais était-ce la bonne ? Sans doute pas plus que la peinture, la littérature. Ce que je comprends c’est que je n’ai jamais vécu autrement que grâce à ces échappatoires pour m’enfoncer dans un sorte d’existence immatérielle dans laquelle les objets étaient des obstacles à éviter tout comme le terme d’objectif qu’inconciemment je leur ai associé. Sources de cet article https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Choses https://www.lhistoire.fr/classique/%C2%AB-les-choses-%C2%BB-de-georges-perec https://mastersfdl.hypotheses.org/5625 https://www.pimido.com/blog/nos-astuces/georges-perec-les-choses-fiche-lecture-02-02-2022.html https://www.kartable.fr/ressources/francais/profil-d-oeuvre/les-choses/16957 https://www.litte-ratures.fr/les-choses-georges-perec/ illustration réalisée avec Flux ai.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

11 novembre 2024

note pour une description de pierre ponce|couper{180}

Carnets | novembre 2024

05 novembre 2024

ça part d'une vidéo reçue la veille, du voyage au centre de Pierre Patrolin, de souvenirs de lectures de Jules Vernes et de Lovecraft, d'une couverture de B.D signée Rodolphe et Patrice Le Sourd et bien sûr du quotidien.|couper{180}