Auteurs littéraires

articles associés

Carnets | creative writing

Conversation — Gabarits syntaxiques (09/10/2025)_02

📘 Fiche récap — Raymond Carver, Débutants (focus littérature) 1) L’ouvrage en deux lignes Vies ordinaires au bord de la casse : cuisines, motels, garages, hôpitaux, parkings. Diction simple, dialogues secs, détails concrets qui font remonter l’émotion sans explication ; fins ouvertes. 2) Thèse / geste d’écriture Montrer le drame par l’ordinaire — l’objet, le geste, la réplique — plutôt que par l’analyse. Laisser circuler la dignité des personnages : peu de psychologie, beaucoup d’indices (odeurs, matières, habitudes). Le sous-texte (manque, peur, désir) travaille en silence sous la surface descriptive. 3) Les 5 principes majeurs (pour lire / imiter) Phrases courtes + dialogues : déclaratives simples, verbes usuels ; répliques qui portent le sens implicite. Focalisation proche : un “je” ou “il/elle” discret ; temps passé/imparfait descriptif ; angle domestique (cuisine, salon, voiture). Concret sensoriel : listes d’objets, matières, marques ; peu de métaphores. Montage sobre : alternance narration/dialogue ; ellipses, transitions minimales. Clôtures non morales : fin sur un objet/geste/regard, pas de sentence. 4) Gabarits syntaxiques (patrons réutilisables) + exemples tirés de Débutants (≤ 25 mots) Énoncé concret simple « [Lieu], [personnage] [action brève]. » Ex. : « Il y songea en sirotant le whisky. » Inventaire prosaïque « [OBJET], [MATIÈRE], [TAILLE/ÉTAT]… » (enchaîner 3–4 éléments) Ex. : « La batterie de cuisine d’aluminium brillant occupait une partie de l’allée. » Ex. : « Une nappe de mousseline jaune… recouvrait la table et pendait sur les côtés. » Constat + rectification (sec) « Pas [X] ; rien que [Y]. » Ex. : « Il n’y eut aucun échange d’amabilités…, rien que le minimum de mots requis. » Question-réplique (dialogue porteur) « — [Question simple] ? — [Réponse brève]. » Ex. : « — Vous voulez la photo de votre maison, ou pas ? » Ex. : « — Ça, c’est une autre histoire, il a dit. » Gnomique discret (trait de caractère) « [Prénom] n’aimait pas [X]. » Ex. : « Jerry n’aimait pas qu’on lui dise ce qu’il avait à faire. » Clôture sur geste/objet « [Geste matériel] ; [silence/attente]. » Ex. : « Il gardait les yeux baissés sur les photos et la laissait parler. » 5) Feuille de style “Carver — Débutants” Amplitude : 1–3 phrases courtes par paragraphe ; nombreux dialogues. Connecteurs : et / mais / puis / alors ; éviter les tournures abstraites. Verbes : verbe d’action/usage (verser, poser, regarder, dire, prendre). Détails : viser 6–10 éléments (objets/matières/bruits) par scène. Motifs : alcool/café ; voiture/route ; argent/travail ; télé/hôpital/cuisine. Voix externes : 2–3 répliques brèves qui déplacent la scène. Clôture : finir sur un objet/geste/regard, pas d’effet “morale”. 6) Procédure de réécriture (7 étapes) Cadre : définir un lieu concret (cuisine, voiture, salle d’attente). Noyau(≤ 15 mots) : geste + objet + tension (« elle fait le café, il prépare sa valise »). Inventaire(10) : objets, matières, sons, odeurs du lieu. Dialogues (3) : trois lignes utiles (question, esquive, fait). Motifs (2–3) : un objet qui revient, une habitude, un bruit. Déploiement : 1–2 paragraphes alternant inventaire → réplique → rectification. Affinage : couper l’explication ; garder le détail qui fait basculer. 7) Exercices rapides Inventaire aveugle : décrire un lieu par 8 objets + 3 bruits/odeurs (0 métaphores). Une page / 100 mots : 70 % de phrases ≤ 8 mots ; 3 répliques. Dialogue sans incises : 6 répliques en ping-pong, aucune didascalie ; sens par sous-texte. Déplacer la fin : récrire la dernière phrase sur un objet (pas d’explication). Argent/Travail : glisser 1 signe matériel (facture, badge, horaires) qui révèle l’enjeu. 8) Prompt prêt à l’emploi Réécris le passage suivant dans l’esprit de Raymond Carver (Débutants), en appliquant : phrases courtes ; dialogues qui portent l’émotion ; inventaire concret (objets/matières/sons) ; 2–3 motifs simples ; clôture sur un geste/objet (sans morale). Paramètres : [Lieu]=… ; [Noyau ≤15 mots]=… ; [Inventaire 10]=… ; [Dialogues x3]=… ; [Motifs 2–3]=… ; [Temps]=passé/imparfait ; [Amplitude]=1–2 paragraphes. Texte source : « …[ton texte]… » 9) Note éthique Personnages/lieux réels → anonymiser si besoin ; pas de misérabilisme ni de sensationnalisme. Regarder juste (objets, gestes, contraintes matérielles) ; la pudeur fait place à la vérité du détail. le titre original est Beginners À noter : ces textes sont le manuscrit rétabli des nouvelles que Carver avait livrées avant les coupes de Gordon Lish ; la version publiée en 1981 portait le titre What We Talk About When We Talk About Love|couper{180}

Carnets | creative writing

Conversation — Gabarits syntaxiques (09/10/2025)

📘 Fiche récap — Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre (focus littérature) 1) L’ouvrage en deux lignes Fragments qui pensent la limite : dire l’indicible par retrait, ouvrir un dehors sans récit. La phrase brève, paradoxale, substitue à l’événement un concept mobile (désastre, nuit, séparation). 2) Thèse / geste d’écriture Écrire au bord de ce qui défait l’expérience : non pas raconter mais dés-œuvrer la narration, laisser parler l’absence. La forme fragmentaire et l’énonciation impersonnelle déplacent le sujet, substituant à l’aveu la réserve et au pathos une exactitude négative. 3) Les 5 principes majeurs (pour lire / imiter) Période brève, aphoristique : points nets, deux-points, tirets, parenthèses ; rectifications fréquentes (“non pas…”). Voix impersonnelle : “il / on” gnomiques ; adresse rare, si elle surgit, c’est un impératif de retrait. Lexique abstrait & images simples : cercle, centre, nuit, seuil, loi, dehors ; peu d’objets concrets, forte charge conceptuelle. Montage par fragments : blocs autonomes reliés par motifs et reprises (anaphores, variations). Clôtures ouvertes : image ou paradoxe final, jamais de morale ni de conclusion explicative. 4) Gabarits syntaxiques (patrons réutilisables) Rectification paradoxale « [X], non pas [Y], plutôt [Z]. » Ex. : « Quand le désastre survient, il ne vient pas. » Définition déplacée « [Concept] : [prop. 1], et pourtant [prop. 2] qui l’annule. » Ex. : « Le désastre ruine tout en laissant tout en l’état. » Gnomique « On [verbe] quand [condition], sauf quand [exception] — et c’est alors [déplacement]. » Ex. : « On ne peut y croire. » Seuil / image géométrique « [Motif] tient au bord : cercle sans centre, droite qui revient à son origine. » Ex. : « … un cercle éternellement privé de centre. » Clôture sans morale « Alors [image nue] — rien d’autre. » Ex. : « Le désastre est séparé, ce qu’il y a de plus séparé. » 5) Feuille de style “Blanchot — L’Écriture du désastre” Amplitude : fragments de 1 à 3 phrases. Ponctuation : deux-points pour définir, tirets pour déplacer, parenthèses pour révoquer. Verbes : être, venir, ôter, ruiner, séparer, croire, demeurer. Motifs (2–3) : désastre / nuit / centre-absent (leur valeur doit glisser au fil du texte). Références externes : 1 voix d’autorité (nom propre) éventuellement, aussitôt déplacée. Interdit : psychologie explicite, morale, lyrisme décoratif ; privilégier précision négative et réserve. 6) Procédure de réécriture (7 étapes) Adresse : en principe aucune ; si nécessaire, un impératif bref (“laisse…”, “n’insiste pas”). Noyau (≤ 15 mots) : remplacer l’événement par un concept-noyau (séparation, attente, effacement). Inventaire (10) : cercle, centre, ligne, seuil, nuit blanche, voix, silence, loi, dehors, passivité. Voix du dehors (3) : doxa (“on croit…”), maxime, auteur (nom). Motifs (2–3) : désastre, nuit, centre ; les faire revenir déplacés. Déploiement : 2 fragments enchaînant définition → rectification (“non pas…”) → question ou parenthèse → image. Affinage : couper les explications, resserrer aux paradoxes ; veiller aux deux-points et aux tirets. 7) Exercices rapides Non pas… : écrire 5 rectifications (“non pas X, mais Y”), chacune suivie d’une image. Fragment gnomique : 3 phrases au présent gnomique sur un même motif (nuit / centre / seuil). Image géométrique : traduire un affect par cercle / droite / centre manquant (2 phrases). Déplacement d’autorité : citer un nom (philosophe, auteur) et déplacer sa thèse en 2 lignes. Retour de motif : faire revenir un même mot à trois endroits avec une valeur différente chaque fois. 8) Prompt prêt à l’emploi Réécris le passage suivant dans l’esprit de Maurice Blanchot (L’Écriture du désastre), en appliquant : fragments brefs ; voix impersonnelle ; rectifications paradoxales (“non pas…” / “plutôt…” / “et pourtant…” ) ; 2–3 motifs (désastre / nuit / centre) qui glissent de valeur ; une image géométrique en clôture ; aucune morale. Paramètres : [Noyau ≤ 15 mots]=… ; [Inventaire 10]=… ; [Voix x3]=… ; [Motifs]=… ; [Amplitude]=2–4 fragments ; [Temps]=présent gnomique. Texte source : « …[ton texte]… » 9) Note éthique Si le texte touche au traumatique : anonymiser ; refuser la spectacularisation ; préférer la retenue (déplacement, silence, image) à l’éclat. La forme ouvre un sens, elle n’exonère pas la responsabilité.|couper{180}

Carnets | creative writing

Conversation — Gabarits syntaxiques (08/10/2025)

à propos de Dépaysement, Voyages en France, Jean-Christophe Bailly|couper{180}

Carnets | creative writing

Conversation — Gabarits syntaxiques (07/10/2025)

📚 Fiche récap — Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli (focus littérature) 1) L’ouvrage en deux lignes Récit d’une agression mortelle inspirée d’un fait divers, écrit comme une phrase‐fleuve adressée à un “tu”. La littérature y sert de contre-récit éthique à l’oubli social. 2) Thèse / geste d’écriture Faire tenir, dans un souffle ininterrompu, la mémoire d’un corps et l’énonciation d’un témoin : parler “à” quelqu’un pour empêcher la disparition morale, sans plaidoirie explicite, par la force du détail concret et de la polyphonie rapportée. 3) Les 5 principes majeurs (pour lire / imiter) Syntaxe-flux (quasi une seule phrase, peu de points) : parataxe, incises, reprises correctives (“non, pas…”, “plutôt…”), effet d’urgence et d’oppression du souffle. Adresse à un “tu” (énonciation relationnelle) : la parole s’adresse à un proche (frère, témoin), créant une intimité responsable qui remplace la morale par la compassion lucide. Poétique du détail prosaïque : objets banals (néon, badge, carrelage, canette) comme motifs qui matérialisent l’injustice et reviennent avec un sens déplacé. Polyphonie filtrée (voix sociales rapportées) : rumeurs, discours institutionnels et clichés intégrés en style indirect pour être aussitôt démontés — naissance d’un contre-récit. Politique de l’oubli (titre-programme) : transformer l’oubli en mémoire adressée ; la littérature prend le relais là où le récit factuel échoue à rendre la dignité. 4) Gabarits syntaxiques (patrons réutilisables) Adresse + nécessité : « Je te le dis, [TU], parce que [JUSTIFICATION], et [CONSÉQUENCE]. » Ex. : « je te le dis à toi parce que tu es son frère » Constat + rectification : « On dirait [X], non, pas [X], plutôt [Y], parce que [RAISON]. » Ex. : « je ne dirais pas abattus sur lui… non, pas du tout » Inventaire prosaïque : « [OBJET], [SURFACE], [BRUIT], et [GESTE], parce que [EFFET]. » Ex. : « l’odeur de poisson, le froid des surgelés et les jambons sous vide » Voix sociale + démontage : « On a dit que [RÈGLE], sauf que [CONTRADICTION CONCRÈTE]. » Ex. : « un homme ne doit pas mourir pour si peu » — « tu entends les mots qu’ils disent ? » Retour de motif : « [MOTIF] d’abord [V1], puis [V2], à la fin [V3]. » Ex. : « il avait bu une canette » → « il finit de boire la canette » → « comme une canette écrasée » Clôture sans morale : « Alors [DÉTAIL CONCRET], et c’est à toi que je le dis. » Ex. : « un léger bruit de frigo » … « je te le dis à toi » 5) Feuille de style “Mauvignier — Oubli” Phrase-fleuve : 1–3 longues périodes ; virgules, tirets “—”, conjonctions (et/mais/parce que). Adresse : “tu” explicite dès l’ouverture, lien rappelé (frère/ami/soi d’avant). Concret : 6–10 détails matériels par scène ; verbes simples d’action ; peu d’adjectifs lyriques. Motifs : 2–3 objets-pivot qui reviennent et changent de valeur. Polyphonie : 2–3 voix du dehors (sécurité, presse, voisin) rapportées puis déjouées. Éthique : pas de sentence finale ; une image, un geste, une adresse. 6) Procédure de réécriture (7 étapes) Définir le “tu” et le lien. 2) Résumer l’événement en 15 mots (geste+lieu+objet). 3) Lister 10 détails sensoriels. 4) Noter 3 voix sociales à démonter. 5) Choisir 2–3 motifs. 6) Écrire une seule phrase (200–400 mots) : adresse → détails → voix → rectifications → motifs. 7) Élaguer la morale, renforcer détails et incises. 7) Exercices rapides Inventaire aveugle : réécrire un passage uniquement avec objets + verbes d’action. Une phrase : condenser un paragraphe en une seule période avec 3 rectifications. Adresse déclarée : ouvrir par “Je te le dis…” avec le “tu” situé. Contre-récit : insérer 3 voix externes, les contredire par un détail matériel. Refrain : faire revenir 2 motifs à trois moments, sens déplacé à chaque retour. 8) Prompt prêt à l’emploi Réécris le passage suivant à la manière de Mauvignier (Ce que j’appelle oubli), en appliquant : phrase-fleuve (peu de points, virgules et “—”), adresse au “tu” dans les 50 premiers mots, détails concrets dominants, 2–3 motifs récurrents qui changent de valeur, voix sociales intégrées puis démontées, clôture sans morale (détail ou adresse). Paramètres : [Destinataire “tu”]=…, [Noyau 15 mots]=…, [Inventaire 10 détails]=…, [Voix x3]=…, [Motifs 2–3]=…, [Temps/focalisation]=…, [Amplitude]=1–2 longues phrases. Texte source : « …[ton texte]… » 9) Note éthique Si la matière vient d’un fait divers ou d’une scène intime : anonymiser au besoin, éviter l’effet “documentariste” sentencieux ; laisser la dignité passer par le regard adressé et le pouvoir des détails plutôt que par un jugement.|couper{180}

Carnets | Atelier

08 octobre 2025

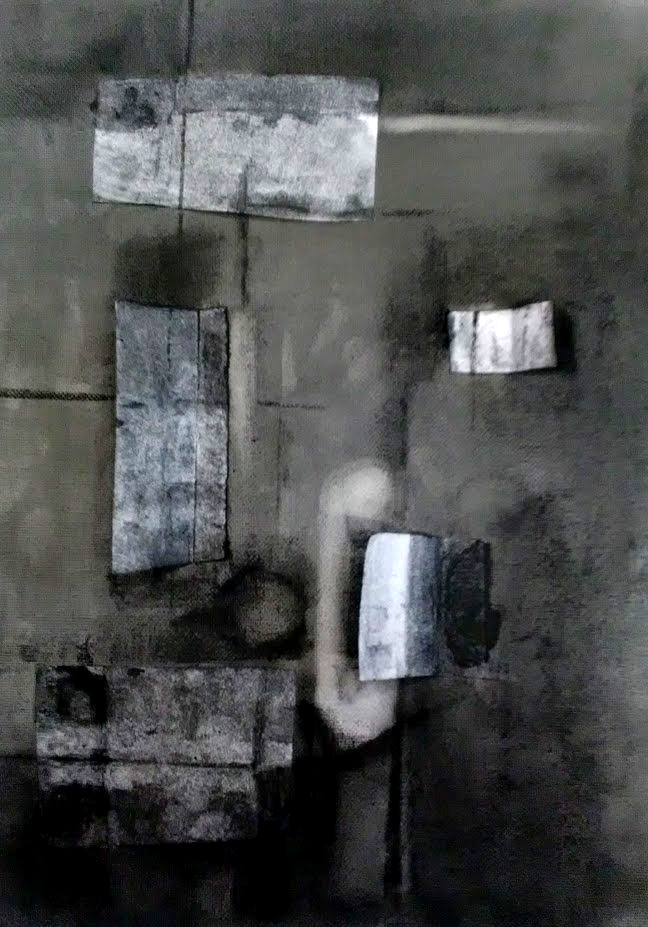

si nos raisons sont des figures, ainsi que le dit Joubert, elles sont remplaçables par d’autres, et le dialogue consiste moins à imposer la « vérité » qu’à proposer une meilleure mise en forme du vrai. Pour écrire comme pour enquêter, la bonne question devient alors : quelle figure donner à ce que je cherche à comprendre —et qu’est-ce que cette figure occulte ou révèle ? Cette page d'accueil du site ne me plaît plus autant. J'ai pris une feuille de papier et j'ai dessiné ce qui me paraît être plus proche de la réalité de tous ces textes. Des blocs qui se cotoient, parfois peuvent se regrouper sur un thème, un mot-clé. Ce qui me rappelle une phrase que F. m'avait dit et que j'avais crû comprendre à propos de SPIP : —"ce sont des briques". Ce qui se traduit concrètement par des inclusions, par la confection de cartes par rubrique, par sous-rubrique, par mot-clé, etc. Ensuite je mesure le temps que je pourrais passer à trifouiller encore le code au dépens de ce que je pourrais écrire. Et je chiffonne la feuille, la jette à la corbeille. Mais je conserve cette idée : la page d'accueil d'un site est aussi difficile à trouver que la première page d'un livre. Et encore je vois les deux pages et je me dis —reste simple. La simplicité est sans doute la qualité que j'ai fuie le plus souvent dans ma vie, parce qu'elle est sans doute la plus proche, proche jusqu'à l'insupportable. Mais il semble que le temps qui passe aide à mieux supporter. Cette vanité, cette prétention, fatuité que je détecte systématiquement en moi et souvent en miroir chez l'autre, c'est la simplicité qui s'insurge de ne pas être acceptée. En peinture peindre des fleurs, des paysages, des arbres, un visage, ce n'est pas si simple et pourtant ça l'est, mais après bien des complications. Ce qui est simple, tellement, c'est se jeter dans l'écriture, dans la peinture. C'est justement parce que ce l'est que je ne le fais pas assez. Lecture de Simenon : Le prétexte de l'histoire, que révèle t'il ? Un crime pour ouvrir l’humain. Le meurtre n’est pas une fin mais un levier : il force les personnages à se dévoiler (honte, jalousie, fatigue, désir). Le polar sert d’épure psychologique. Le milieu comme cause. Fécamp, les Terre-Neuvas, le bord : conditions rudes, hiérarchie, manque de sommeil, promiscuité. Chez Simenon, le cadre social et matériel presse les êtres et “explique” plus qu’une thèse morale. Compassion avant morale. Maigret cherche à comprendre, pas à condamner. Le commissaire incarne l’humanisme froid de Simenon : laisser la justice faire son œuvre, mais réparer silencieusement quand on peut. La honte comme moteur. Honte sociale et sexuelle, secrets de cabine, dignité blessée : c’est la matière noire des romans de Simenon. Elle déplace plus sûrement l’action que la haine. Le groupe contre l’individu. Un équipage = une micro-société, avec ses codes et son omerta. Simenon aime ces huis clos (navire, hôtel, immeuble) où l’on voit comment le groupe fabrique les actes de chacun. L’évidence concrète plutôt que la psychologie Objets, odeurs, gestes (verres sur le marbre, sel sur les vêtements) valent diagnostic. Simenon montre ; il commente très peu. Le réel parle. Une intrigue mince, une densité forte Fil simple, scènes courtes, dialogues nets : la tension vient de la pression du milieu et du non-dit, pas des surprises de scénario. Le sexe, la fatigue, l’argent — sans lyrisme. Trio simenonien constant, traité comme des faits (besoin, manque, arrangement), jamais comme motifs romantiques. Maigret comme prisme éthique. Regard patient, corporel (manger/boire/fumer/marcher), attention aux détails : c’est la méthode “anthropologue” de Simenon, plus que “détective-puzzle”. La fin par détail, pas par sentence. Clôtures discrètes : un geste, une image, une porte qui se referme. Le lecteur conclut — Simenon s’abstient. En somme, l’histoire de Fécamp révèle la signature simenonienne : un réalisme sensuel et sans cruauté, où le crime est l’occasion d’examiner ce que le monde fait aux gens — et ce que les gens font pour rester debout.|couper{180}

Carnets | Atelier

29 septembre 2025

Tout contact rompu avec M-A. La vraie raison : ce feu où j’ai jeté mes carnets. Pas tant pour leur contenu que pour le sacrifice. La perte inconsolable. Le chantage — réel ou imaginaire. “Écrire ou vivre.” Pas de rancune. L’incompréhension, l’égoïsme — le sien, le mien. Ce jour-là j’ai cru tout perdre. Vingt ans sans écrire. J’ai choisi de vivre, et ce fut un calvaire. Plus de filet, plus d’amortisseur. J’ai dévalé ces années à m’en cabosser le corps entier. M-A, j’espère, vit la vie qu’elle voulait. Moi, il m’arrive d’avoir envie de tout détruire. Appuyer sur “suppr”. M’effacer. Juliet n’aide pas. Ni ce crépuscule de septembre. Le silence, je le supporte. C’est l’impossibilité de parler qui m’écrase. Tout contact rompu avec M. Je n’ai pas envie de nouvelles. La curiosité se lève, retombe en dégoût. L’affection reste, étouffée. Perdre le contact est ma spécialité. Je n’attends pas qu’on m’écrive. C’est une discipline. Une préparation. On meurt seul. De Juliet j’ai retenu l’ennui. Lire la même chose, sans fin, sous tant de formes. Aussitôt la peur que mes textes fassent pareil. Ce qu’il manque — et je n’ai pas le droit de dire “il manque” — ce sont les moments quotidiens, pris dans la réalité. Trop rares. C’est ce que j’aime chez Léautaud, chez Calaferte : l’attendrissement, les animaux, les colères, les injustices. Un visage humain qui traverse. Dans Ténèbres en Terre froide, rien de tout cela. Je me souviens de G., et de M.H lorsqu’elles parlaient de Juliet. Cette emprise qu’elles convoquaient sous couvert de sentiments maternels. C'était leur écrivain, comme on aurait pu dire c'était leur enfant. Détestable. Comme ces mères qui veulent garder leurs fils pour elles seules. Leur victoire : qu’aucune autre femme ne puisse jamais les remplacer. À moins que les fils ne se retournent, les massacrent pour en finir. Inventaire des violences. Toujours le même chemin. Pas de nostalgie. Juste une énergie perdue, une résistance qui tourne à vide. Ne pas avoir écrit pendant vingt ans explique sans doute le décalage que je ressens avec ceux qui se targuent d’écrire. Comme si ce silence avait été un passage obligé. Ce qui est sûrement idiot. J’ai laissé Juliet pour Bernhard. Perturbations. Un médecin et son fils traversent une région autrichienne, croisent des figures de folie et de ruine. Le livre culmine dans la logorrhée du prince Saurau, enfermé dans son château. Je l’avais lu dans les années 80. Cette fois, en le reprenant, une sensation étrange : comme une mise au point télémétrique. On croit atteindre la netteté, puis tout se brouille. Relire est essentiel. Relire autrement, encore plus.|couper{180}

Carnets | Atelier

23 septembre 2025

Koltès. Dès lors et pour un temps. La phrase s’enclenche comme une machine administrative. Vide. On administre. Une correction aussi, dans la chair. L’automne tombe d’un coup. Froid, pluie. Mais le climat n’est plus une excuse. Ni gai ni triste. Entre deux. Plus simple de se dire : je ne sais rien. Réécrire, c’est me démembrer. Puis voir surgir un texte qui n’est pas moi, pas l’autre. J’aime ce déplacement. Écrire ici, c’est ça : rien chercher, juste laisser venir. À l’étage, au-dessus de l'atelier, tout est resté comme il y a dix ans. Meubles paternels, cartons, vieilles toiles. Et le bois. Tas de bois énorme. Peur de jeter, fantasme du « ça peut servir ». Défaut de confiance en l’avenir. Dès lors et pour un temps. Il faudrait apprendre à jeter. Ou au moins lever la main, la laisser tomber.|couper{180}

traductions

The Challenge From Beyond -L’épreuve des confins

En 1935, le rédacteur en chef de Fantasy Magazine convia cinq figures majeures de la science-fiction et cinq plumes tout aussi illustres de la fantasy à composer deux récits collectifs, écrits en relais, tous deux baptisés The Challenge From Beyond. Pour la version « fantastique », on trouve C.L. Moore, A. Merritt, H.P. Lovecraft, Robert E. Howard et Frank Belknap Long. La déclinaison « science-fiction » réunit Stanley G. Weinbaum, Donald Wandrei, Edward E. (alias « Doc ») Smith, Harl Vincent et Murray Leinster. Dans le texte qui suit, le nom de l’auteur figure entre parenthèses à l’entame de chaque section. texte original (traduction personnelle) L'épreuve des confins [C. L. MOORE] George Campbell entrouvrit, dans le noir, des yeux noyés de sommeil. Il resta là, immobile, à guetter par l’ouverture de toile la pâleur d’août, jusqu’à ce que monte, lentement, la seule question : qu’est-ce qui l’avait tiré de sa nuit ? Dans l’air vif, tranchant, des bois canadiens flottait un narcotique plus sûr que toutes les drogues. Campbell s’abandonna, sans bouger, se laissant couler vers la lisière du sommeil, goûtant cette fatigue exquise, cette lourdeur neuve de muscles tendus puis relâchés, fondus dans un bien-être parfait. Après tout, n’était-ce pas là le vrai luxe des vacances ? Le repos, enfin, après l’effort — dans la nuit limpide, saturée de résine et de silence. Luxueusement, alors que son esprit glissait vers l’oubli, il se le répétait : trois mois de liberté. Trois mois sans villes, sans routine, sans l’université ni ses étudiants au front muré, trois mois sans la géologie assénée comme du plomb dans leurs oreilles fermées. Trois mois de— La torpeur se rompit d’un coup. Dehors, un crissement brutal — fer-blanc contre fer-blanc — éventra le silence. George bondit, saisit sa lampe, éclata de rire et la reposa. Dans le clair-obscur, il distingua, parmi ses boîtes culbutées, la silhouette furtive d’une petite bête nocturne. Il allongea le bras, tâtonna vers l’entrée, ses doigts se refermèrent sur une pierre — il arma le geste. Mais le geste se figea. Ce n’était pas une pierre. C’était autre chose. Carré, lisse comme du cristal, manifestement façonné, les arêtes émoussées jusqu’à la rondeur. L’étrangeté sous ses doigts le glaça ; il reprit la lampe, projeta le faisceau. La somnolence s’évapora. Dans sa main, un cube clair comme du cristal de roche. Du quartz, oui — mais pas la forme hexagonale. On l’avait tiré, par un procédé inconnu, en cube parfait, quatre pouces de côté, chaque face usée jusqu’à l’arrondi. Le cristal, si dur, poli à force de siècles, approchait la sphère. Des ères d’usure avaient coulé sur cet objet transparent. Et, plus troublant encore : au cœur, enfoui dans la masse, un disque minuscule, de matière pâle, innommée, gravée de signes profonds. Des coins, des entailles, ombre de cunéiforme. Campbell fronça les sourcils, se pencha. Comment une telle chose avait-elle pu s’incruster dans du cristal pur ? Un souvenir le traversa : les légendes qui disaient le quartz glace figée à jamais. Glace — et cunéiforme — oui, écriture née chez les Sumériens, venus du nord s’installer aux origines dans la vallée mésopotamienne… Puis le bon sens revint et il rit. Le quartz datait des premiers âges, quand la Terre n’était que feu et roche. La glace n’apparaîtrait que des millions d’années plus tard. Et pourtant — ces signes. D’homme, sans doute, quoique étrangers, sinon par ce vague air cunéiforme. À moins… qu’au Paléozoïque des êtres n’aient déjà possédé l’écriture ? Qu’ils aient gravé ces coins cryptés sur ce disque scellé ? Ou bien… cette chose était-elle tombée du ciel, météore incrusté dans une Terre en fusion ? Il s’arrêta net, les oreilles en feu devant la démesure de son imagination. Silence, solitude, et ce cube étrange conjuraient contre son bon sens. Il haussa les épaules, posa l’objet au bord de la paillasse, éteignit la lampe. Le matin, à tête claire, trancherait peut-être. Mais le sommeil refusa de revenir. Quand il coupa la lumière, il lui sembla que le cube brillait encore, d’une clarté qui résistait, une lueur obstinée avant de céder. Ses yeux abusés ? Peut-être. Comme si la lumière s’attardait, à regret, au fond énigmatique de la chose, un éclat persistant, à contre-cœur. Il resta longtemps ainsi, mal à l’aise. Les questions tournaient, repassaient, se cognaient dans son crâne. Ce cube, ce cristal jailli d’un passé sans âge — peut-être de l’aube même de l’histoire — pesait sur lui comme un défi. Un défi lancé à son sommeil, à sa raison, à la nuit canadienne. [A. MERRITT] Il resta étendu — des heures, lui sembla-t-il. C’était cette lumière tenace, cette lueur qui refusait de mourir, qui retenait son esprit. Comme si, au cœur du cube, quelque chose s’était éveillé, agité dans sa torpeur, soudain dressé — et braqué sur lui. Fantaisie pure. Il bougea, impatient, braqua sa lampe sur la montre : près d’une heure. Trois encore avant l’aube. Le faisceau tomba sur le cube tiède, s’y accrocha. Longues minutes. Puis il l’éteignit net, observa. Plus de doute. À mesure que ses yeux s’accoutumaient à la nuit, le cristal étrange luisait de minuscules éclairs fugitifs, comme des fils d’éclairs saphir, au plus profond. Ils vibraient au centre, jaillis du disque pâle aux marques inquiétantes. Et le disque lui-même paraissait enfler… les marques bouger, se tordre… le cube grandir… illusion des éclairs minuscules ? Un son vibra. Le fantôme même d’un son — comme les cordes d’une harpe pincées par des doigts fantomatiques. Il se pencha. Ça venait du cube… Un grincement, soudain, dans les broussailles. Une touffe de corps qui s’éparpillent. Un cri étranglé, aigu, comme d’un enfant en proie à la mort, vite étouffé. Tragédie furtive du sous-bois : chasseur, proie. Il s’approcha, ne vit rien. Éteignit de nouveau. Vers sa tente — à terre, un scintillement bleu pâle. Le cube. Il se baissa pour le ramasser, puis, obéissant à un avertissement obscur, retira la main. Et la lueur se mit à mourir. Les éclairs saphir, irréguliers, regagnaient le disque. Plus un son. Il resta assis, guettant la lumière : s’allumer, s’éteindre, faiblir, toujours. Il comprit alors : deux éléments déclenchaient le phénomène. Le rayon électrique. Et son attention fixée. Son esprit devait voyager avec le faisceau, se clouer au cœur du cube, si le battement devait croître, jusqu’à… quoi ? Un froid le traversa, comme au contact d’une étrangeté absolue. C’en était une, il le savait. Rien de terrestre. Rien de la vie terrestre. Il surmonta sa réticence, reprit le cube, l’emporta sous la toile. Ni chaud, ni froid ; sans son poids, il n’aurait pas su qu’il le tenait. Il le posa sur la table, détourna la lampe, referma le rabat. Puis il revint, tira la chaise, braqua le faisceau droit sur le cube, au cœur. Il y envoya sa volonté, sa concentration, toute, comme on pousse un courant. Regard et pensée rivés au disque. Comme à l’ordre, les éclairs saphir jaillirent. Ils fusèrent du disque dans le cristal, refluèrent, baignèrent disque et marques. Celles-ci se mirent à changer, à se déplacer, avancer, reculer dans l’azur battant. Ce n’était plus du cunéiforme. C’étaient des choses. Des objets. Il entendit la musique — harpe pincée. Le son montait, plus fort, plus fort, jusqu’à faire vibrer le cube entier. Les parois fondaient, devenaient brume — brouillard de diamants. Et le disque croissait, ses formes glissaient, se divisaient, se multipliaient, comme si une porte s’ouvrait et qu’une foule de fantômes s’y engouffrait. La pulsation bleue enflait. Un sursaut de panique. Il voulut rompre, retirer son regard, sa volonté — laissa choir le faisceau. Le cube n’avait plus besoin du rayon. Et lui ne pouvait plus se retirer… ne pouvait plus ? C’était lui, à présent, qu’on aspirait — happé dans ce disque devenu globe, au dedans duquel des formes innommables dansaient sur une musique qui baignait tout d’un éclat constant. Il n’y avait plus de tente. Seulement un rideau immense de brume étincelante derrière lequel brillait le globe. Il se sentit happé à travers cette brume, aspiré comme par un vent colossal, droit vers le globe. [H. P. LOVECRAFT] À mesure que la clarté brouillée des soleils saphir s’intensifiait, les contours du globe ondulaient, se dissolvaient dans un chaos mouvant. Sa pâleur, sa musique, son mouvement se mêlaient à la brume qui l’avalait, la blanchissant d’un acier spectral, la faisant battre comme une marée. Les soleils saphir, eux aussi, se perdaient, se fondaient dans l’infini gris d’une pulsation sans forme. Et la vitesse — en avant, vers l’ailleurs — atteignait des sommets insoutenables, cosmiques. Toute échelle humaine pulvérisée. Campbell savait : un tel vol, dans la chair, eût été mort instantané. Mais ici, dans ce cauchemar hypnotique, l’impression visuelle d’une accélération météorique paralysait sa pensée. Sans repères dans le vide gris, il avait pourtant la certitude de dépasser la lumière. Sa conscience céda — un noir miséricordieux engloutit tout. Et soudain, au milieu d’une opacité sans couture, les pensées revinrent. Impossible de dire : instants, années, éternités. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il reposait, sans douleur. L’absence de sensation physique dominait tout, rendait même le noir plus fluide. Il n’était plus un corps privé de sens : il était intelligence nue, désincarnée. Il pensait avec une rapidité, une acuité presque inhumaines — sans rien comprendre à l’endroit où il se trouvait. Un instinct le traversa : il n’était pas dans sa tente. Pas de lit, pas de mains pour palper couvertures, toile, lampe. Pas de froid. Pas de fente de toile laissant filtrer la pâle nuit. Quelque chose clochait — atrocement. Il recula mentalement, revit le cube fluorescent, l’engrenage qui avait suivi. Il avait su qu’il basculait trop loin, incapable de se reprendre. À la fin, une peur panique avait surgi — plus profonde que l’effroi du vol démoniaque. Elle venait d’un éclair, d’une mémoire lointaine. Comme si des cellules enfouies avaient reconnu dans le cube une familiarité — mais une familiarité trempée de terreur. Peu à peu, cela remonta. Autrefois, dans ses lectures de géologie, il avait croisé les Eltdown Shards, fragments d’argile douteux, exhumés du sud de l’Angleterre, trente ans plus tôt, dans des strates précarbonifères. Formes et marques si étranges que certains avaient osé l’hypothèse artificielle, brodant extravagances sur leur origine. Ce qui était sûr : ils venaient d’un temps où l’homme n’existait pas. Et leurs figures déconcertaient jusqu’à l’horreur. Et ce n’était pas dans un traité scientifique qu’il avait vu mention d’un globe de cristal enfermant un disque. Mais dans un opuscule occulte, délirant, publié en 1912 par un ecclésiastique du Sussex, Arthur Brooke Winters-Hall. Celui-ci prétendait reconnaître dans les Shards certains « hiéroglyphes préhumains » transmis ésotériquement par des cercles mystiques. À ses frais, il avait publié une « traduction » des inscriptions. Et dans cette traduction figurait un récit supposé préhumain, contenant l’épouvantable référence : le cube. Ce récit disait qu’un ordre puissant d’êtres vermiformes avait peuplé un monde, puis d’innombrables mondes, dans une galaxie étrangère. Leur science, leur maîtrise des forces dépassait toute imagination terrestre. Très tôt, ils avaient conquis l’art du voyage interstellaire, colonisé toutes les planètes viables, exterminé les races croisées. Mais au-delà de leur galaxie — qui n’était pas la nôtre — ils ne pouvaient pas voyager en personne. Dans leur quête de savoir total, ils avaient trouvé comment franchir les gouffres transgalactiques par l’esprit. Ils avaient forgé des objets : cubes d’un cristal inconnu, chargés d’énergie, renfermant des talismans hypnotiques, clos dans des enveloppes sphériques résistantes au vide. Ces enveloppes pouvaient être projetées hors de leur univers, attirées seulement par la matière froide. Les frictions atmosphériques brûlaient la gaine, laissant le cube nu, prêt à être découvert. Par nature, il attirait. Joint à la lumière, il s’activait. L’esprit qui le fixait était happé par le disque, filé le long d’un courant obscur jusqu’à la planète d’origine des vers. Là, une machine recevait l’esprit, le suspendait, sans corps, sans sens, jusqu’à examen par un membre de la race. Alors se produisait l’échange : l’esprit vidé, remplacé par celui de l’interrogateur. Et ce dernier, via le cube, traversait l’espace pour animer le corps étranger du captif, l’explorer de l’intérieur. Quand l’exploration se terminait, l’aventurier reprenait le cube pour rentrer. Parfois, l’esprit prisonnier retrouvait son monde. Parfois, non. Car les vers n’étaient pas toujours cléments. Une espèce prometteuse détectée — et l’on capturait par milliers, détruisant, éradiquant les civilisations. D’autres fois encore, des cohortes s’installaient à demeure sur la planète étrangère, détruisant tout, habitant des corps nouveaux. Mais sans jamais recréer leur civilisation-mère : il manquait toujours quelque élément. Les cubes, par exemple, ne pouvaient être forgés que chez eux. Sur l’infinité des cubes lancés, seuls quelques-uns touchaient un monde habité. Trois seulement, disait le récit, étaient tombés dans notre univers. L’un, il y a deux mille milliards d’années, sur une planète proche du bord galactique. Un autre, il y a trois milliards d’années, près du centre. Le troisième — le seul à atteindre notre système — avait frappé la Terre il y a cent cinquante millions d’années. Et c’est sur ce dernier que la traduction de Winters-Hall insistait. À cette époque, régnait sur Terre une immense espèce conique, plus avancée que tout ce qui avait précédé ou suivi. Ces êtres, si développés, envoyaient déjà leurs esprits explorer espace et temps. Quand le cube tomba, certains individus en furent altérés, mentalement déplacés. Les dirigeants comprirent qu’ils hébergeaient des intrus et les détruisirent. Ils avaient déjà connu pires translations. Par exploration mentale, ils reconnurent la nature du cube, le dissimulèrent, le gardèrent comme menace et relique. Ils ne voulaient pas détruire un objet si riche en promesses. De temps à autre, un téméraire y goûtait — mais chaque cas était traqué, réglé. Effet collatéral : la race des vers, par ses exilés, apprit le sort de ses explorateurs, conçut pour la Terre une haine brûlante. Elle eût voulu la dépeupler. Elle lança d’autres cubes à l’aveugle, espérant en frapper des zones non gardées. En vain. Les êtres coniques gardèrent le cube unique dans un sanctuaire, relique et base d’expériences. Jusqu’à ce que la guerre, la chute de leur grande cité polaire, le perde dans le chaos. Et quand, cinquante millions d’années plus tard, ils envoyèrent leurs esprits dans un futur infini pour fuir un péril sans nom, nul ne savait ce qu’était devenu le cube. Voilà ce que racontaient les Shards d’Eltdown. Et voilà ce qui glaçait Campbell : la précision de la description. Dimensions, consistance, disque hélioglyphe, effets hypnotiques — tout y était. À ruminer dans le noir, il en vint à se demander si son aventure, et lui-même, n’étaient pas le produit d’un vieux cauchemar, remonté de sa mémoire après lecture de cet opuscule charlatanesque. Et si c’était un cauchemar, il persistait — car son état, sans corps, n’avait rien de normal. Il ne savait pas combien de temps dura ce ressassement. Ici, durée et mesure n’avaient plus sens. Cela lui sembla l’éternité, quand survint l’interruption. Une sensation, mentale plutôt que physique. Ses pensées balayées, aspirées hors de lui, tumulte et chaos. Tout déborda. Ses souvenirs, son passé, ses traditions, ses rêves, ses idées, ses intuitions, jaillirent d’un coup, à une vitesse, une profusion vertigineuses. La parade devint cataracte, vortex. Aussi horrible que le vol sous le cube. Et il sombra, de nouveau, dans l’oubli. Un autre vide. Puis, lentement, des sensations : lumière saphir, grondement lointain. Pression d’un sol sous lui — posture déconcertante. Impossible de concilier la sensation avec un corps humain. Il tenta de bouger les bras — échec : seulement de petites saccades nerveuses. Il voulut ouvrir les yeux — aucun mécanisme ne répondit. La lumière saphir, diffuse, sans foyer. Puis, peu à peu, des images — curieuses, hésitantes. Pas les limites habituelles de la vue, mais une perception nouvelle. Campbell pensa : cauchemar, encore. Il se trouvait dans une salle vaste. Hauteur moyenne, surface énorme. Quatre côtés visibles à la fois. Hautes fentes, portes et fenêtres à la fois. Des piédestaux bas, aucun meuble « normal ». Par les fentes, des coulées de lumière saphir ; au-dehors, des bâtiments cubiques, groupés. Sur les parois, entre les fentes, des marques étranges. Il comprit soudain pourquoi elles l’angoissaient : elles répétaient les hiéroglyphes du disque. Mais le vrai cauchemar, c’était la créature. Rien d’humain, rien de terrestre. Un ver gigantesque, mille-pattes gris pâle, haut comme un homme, deux fois plus long. Tête en disque, frangée de cils autour d’un orifice violet. Corps dressé sur les pattes arrière, les deux paires de devant servant de bras. Un peigne violet courait le long de l’échine. Une queue membraneuse en éventail clôturait l’ensemble. Autour du cou, un collier de pointes rouges cliquetait à chaque torsion. Vision délirante, cauchemar suprême. Et pourtant ce n’était pas elle qui l’écrasa dans l’inconscience. Mais un dernier contact, insoutenable : dans la boîte lustrée que portait le ver, Campbell aperçut, miroitant, ce qui aurait dû être son corps. Ce ne l’était pas. C’était la masse gris pâle d’un des mille-pattes. [ROBERT E. HOWARD & FRANK BELKNAP LONG] De ce dernier tourbillon, il émergea lucide. Il comprit. Sa conscience était enfermée dans le corps d’un natif monstrueux d’une planète étrangère — et, là-bas, quelque part à l’autre bout de l’univers, son propre corps abritait l’esprit du ver. Il repoussa l’horreur. Qu’était-ce, au fond ? D’un point de vue cosmique, quelle importance ? La vie, la conscience seules comptent. La forme — rien. Son corps n’était hideux que selon les critères terrestres. La peur, le dégoût — noyés sous l’excitation d’une aventure titanesque. Son ancien corps ? Une enveloppe. Un manteau qu’on jette à la mort. Sa vie d’avant ? Labeur, pauvreté, frustration, couvercle de règles et d’entraves. Qu’avait-il à regretter ? Ici, rien de moins. Peut-être plus. Son intuition le lui criait : bien plus. Il reconnut — avec cette lucidité qu’on n’atteint que quand tout a brûlé — qu’il n’avait aimé, dans son ancienne vie, que les plaisirs du corps. Et ceux-là, il les avait épuisés. Plus rien de neuf sur Terre. Mais ce corps étranger, lui, promettait des jouissances inédites, exotiques, effrayantes. Une exaltation sauvage enfla en lui. Il était un homme sans monde, libéré des conventions, des inhibitions de la Terre ou de cette planète. Hors de tout carcan. Un dieu. Il songea, ricanant, à son corps, là-bas, vaquant aux affaires de la société humaine — mais un monstre regardant par ses yeux, un ver pilotant la machine. Et nul ne s’en doutant. Qu’il ravage, qu’il tue, qu’il détruise. La Terre, ses races, ne signifiaient plus rien pour George Campbell. Il avait été l’un de ces milliards de zéros, ficelé par les lois, les usages, condamné à vivre et à mourir dans sa niche. D’un saut aveugle, il avait franchi la barrière. Ce n’était pas la mort. C’était une naissance. Une mentalité neuve, adulte, affranchie. La captivité sur Yekub ? Un détail. Yekub. Le nom surgit. Comme il sut le nom du corps qu’il habitait : Tothe. La mémoire de Tothe remuait dans son cerveau — ombre de savoir, instincts enfouis. Campbell, par sa conscience humaine, les happa, les traduisit : chemin vers la sécurité, la liberté, le pouvoir. Il ne vivrait pas Yekub en esclave. En roi. Comme les barbares, autrefois, s’asseyaient sur les trônes des empires. Alors seulement il regarda autour. Toujours étendu sur une sorte de divan, dans cette salle fantastique. Devant lui, un mille-pattes dressé, tenant un objet de métal poli, faisant cliqueter les pointes rouges de son cou. Campbell sut qu’il parlait — et, grâce aux processus imprimés par Tothe, il comprit, par bribes. C’était Yukth, maître suprême de la science. Mais Campbell n’écoutait pas. Il avait son plan. Désespéré, étranger à toute méthode de Yekub. Hors de portée de Yukth, qui ne se doutait de rien. Sur une table, un éclat de métal. Pour Yukth, un outil. Pour Campbell, une arme. L’esprit terrestre fournit l’idée — et lança le corps de Tothe dans un geste inconnu ici. Il saisit l’éclat, frappa, d’un coup de bas en haut. Yukth se cabra, se renversa, ses entrailles répandues au sol. Campbell bondit vers la porte. Sa vitesse — grisante. Première preuve des promesses physiques de ce corps. Il courut. Couloir torsadé, escalier vrillé, porte sculptée. Ses réflexes, guidés par les souvenirs de Tothe, le menaient. Jusqu’à une salle circulaire, sous un dôme inondé d’une lumière bleue livide. Au centre, une structure à étages, chacun d’une couleur vive. Au sommet, un cône violet. De son faîte s’élevait une brume bleue, qui rejoignait une sphère suspendue — luisante comme de l’ivoire translucide. Le dieu de Yekub. C’est ce que lui soufflaient les profondeurs de Tothe. Mais les raisons de cette vénération s’étaient perdues depuis un million d’années. Un prêtre-ver vermiforme se dressa, figé d’horreur. Campbell n’hésita pas : l’éclat trancha la vie. Sur ses pattes segmentées, il gravit l’autel en gradins. La sphère changeait déjà, la brume bleue s’épaississait. Mais Campbell n’avait plus peur. Il était ivre de puissance. Plus de superstition, ni d’ici ni de la Terre. Avec ce globe, il serait roi. Roi de Yekub. Il tendit la main. La sphère, d’ivoire, virait rouge. Rouge sang. [FRANK BELKNAP LONG] Le corps de George Campbell quitta la tente dans la pâleur d’août. Il avançait d’une démarche lente, hésitante, entre les troncs géants, sur le tapis d’aiguilles odorantes. L’air était vif, coupant. Le ciel, cuvette d’argent givré piquée d’étoiles, et, loin au nord, des gerbes d’aurore éventraient la nuit. La tête ballottait hideusement, d’un côté, de l’autre. De la bouche molle s’échappaient des filets d’écume ambrée que la brise dispersait. D’abord il marcha droit, presque homme. Puis, à mesure que la tente disparaissait derrière lui, la posture se déforma. Le torse se pencha, les membres se racourcirent. Là-bas, sur Yekub, la créature mille-pattes qu’il était devenu serrait un dieu rougeoyant et courait, frémissements d’insecte, à travers une salle irisée, franchissant les portails massifs vers l’éclat de soleils étrangers. Ici, sur Terre, dans l’ombre des arbres, le corps de Campbell suivait un destin de bête. De longs doigts griffus arrachaient des feuilles, tandis qu’il s’avançait vers une nappe d’eau scintillante. Là-bas, sur Yekub, il rampait entre des blocs cyclopéens, le long d’avenues de fougères, brandissant le dieu rond et rouge. Ici, dans les sous-bois, un cri rauque éclata. Des dents humaines s’enfoncèrent dans la fourrure souple d’une proie, déchirèrent la chair sombre. Un renard argent s’arc-bouta, planta ses crocs dans un poignet velu, le sang jaillit. Lentement, Campbell se redressa, la bouche maculée de rouge. Les bras pendants, balancés, il gagna l’eau. Là-bas, sur Yekub, la créature variforme ondulait dans la poussière scintillante, devant des milliers de vers prosternés. Une force sacrée rayonnait de son corps tressé. Il avançait vers un trône — empire d’esprit au-delà de toute souveraineté humaine. Ici, sur Terre, un trappeur fourbu, égaré toute la nuit, atteignit la rive au petit matin. Sur l’eau, quelque chose flottait. Il s’agenouilla, tira lentement la masse vers la boue. Là-bas, très loin, la créature brandissait le dieu rouge sous une voûte d’hypersoleils, trône flamboyant comme Cassiopée. Le dieu ardent consumait les scories animales, brûlait le corps de ver d’un feu blanc spirituel. Ici, sur Terre, le trappeur contempla — et l’horreur l’anéantit. Le visage noirci, velu, du noyé : bestial, simiesque. De sa bouche tordue s’écoulait un ichor noir. Alors la voix du dieu rouge parla : « Celui qui a cherché ton corps dans les abîmes du Temps habitera un logis sans réponse. Aucun rejeton de Yekub ne gouvernera jamais un corps humain. Sur toute la Terre, les vivants se déchirent, festoient de cruautés indicibles. Aucun esprit de ver ne dompte un corps d’homme quand ce corps aspire à l’oiseau, au corbeau. Seuls des esprits humains, forgés par dix mille générations, tiennent leurs instincts en laisse. Ton corps se détruira sur Terre, cherchant le sang de ses frères, l’eau où s’affaisser. Il finira par se nier lui-même. Car l’instinct de mort l’emporte, et il retournera à la boue d’où il vient. » Ainsi parla le dieu rond et rouge de Yekub, dans ce segment lointain du continuum, à George Campbell — tandis que lui, dépouillé de tout désir humain, s’asseyait sur un trône, gouvernait un empire de vers avec une sagesse, une bonté, une bienveillance qu’aucun homme, jamais, n’avait données à un empire d’hommes. FIN|couper{180}

Carnets | Atelier

13 septembre 2025

Je n’habiterai pas mon nom. Ceci en réaction à la lecture de notes récoltées. À la lecture du Pléiade de S-J.P. J’ai toujours refusé de prendre un pseudonyme. J’ai préféré gommer ce nom. N’utiliser que des initiales. Le Dibbouk n’est pas mon nom. C’est un emprunt. La comparaison s’arrête là. Saugrenue. Reste cette phrase ininterrompue qui continue de tracer son chemin. Je m’appuie sur la ponctuation pour ne pas céder. Des phrases brèves. Je m’interroge encore sur la pertinence d’une infolettre. Rien n’est arrêté. Chaque jour d’écriture en tient lieu. Le vent les emporte. Le van les égrène. (En Van de paille sur leur erre.) Séparer le bon grain de l’ivraie. Le dispositif à deux colonnes m’attire. De l’autre côté je remplis un nouveau vault Obsidian : réécritures, versions, reprises. Creuser, c’est descendre dans une galerie. Poser des étais. Ne pas savoir ce que je cherche au fond. Chaque idée, chaque désir attire un instant l’attention, puis elle s’en dégage, reprise par une force de renoncement familière. C’est elle qui m’interroge désormais. Pas son vrai nom. Peut-être plutôt une attraction du choix. Le magnétisme qu’exerce la nécessité de choisir sur mon refus obstiné. Un mouvement répété : m’élancer, renoncer, recommencer. Trop long, pas assez. Envie brute que ce soit interminable. Et puis cette pudeur, cette conscience du ridicule. Il me manque la place. Sur la toile comme dans l’éditeur. Toujours la peur de manquer de place. Ou de temps. Mais je crois que c’est la même chose.|couper{180}

traductions

A HORA DO DIABO / L’HEURE DU DIABLE

Quelques repères A Hora do Diabo est une nouvelle dialoguée écrite vers 1917–1918, retrouvée dans la fameuse « arca » (la malle de Pessoa qui contenait des milliers de feuillets inédits).Elle a été publiée bien plus tard, en 1988, puis reprise dans différents volumes au Portugal. Le texte met en scène un narrateur qui croise le Diable sous les traits d’un voyageur élégant, cultivé, qui discourt sur Dieu, la liberté et la condition humaine. C’est un texte où Pessoa mélange fantaisie narrative, spéculation métaphysique et ironie subtile, très proche de ses fragments philosophiques. Dans les éditions « e outros contos », le récit est accompagné d’autres textes courts, souvent apocryphes ou attribués à des hétéronymes. L’HEURE DU DIABLE Ils sortirent de la gare et, en arrivant dans la rue, elle eut la stupeur de reconnaître qu’elle se trouvait déjà dans sa propre rue, à quelques pas de sa maison. Elle s’arrêta net. Puis se retourna, pour partager sa surprise avec son compagnon ; mais derrière elle ne venait plus personne. La rue était là, lunaire et déserte, et il n’y avait nul bâtiment qui pût être ou paraître une gare. Étourdie, somnolente, mais intérieurement éveillée et inquiète, elle alla jusqu’à chez elle. Elle entra, monta l’escalier ; au premier étage, elle trouva son mari encore debout. Il lisait dans le bureau, et lorsqu’elle entra, il posa son livre. -- Alors ? demanda-t-il. -- Tout s’est très bien passé. Le bal était très intéressant. — Et elle ajouta, avant qu’il n’interroge — Des gens qui étaient là m’ont ramenée en automobile jusqu’au début de la rue. Je n’ai pas voulu qu’ils me déposent à la porte. Je suis descendue là, j’ai insisté. Ah, comme je suis fatiguée ! Et, dans un geste de grand épuisement, oubliant même le baiser, elle alla se coucher. Ses rêves prirent une tournure étrange, ponctués de choses inexplicables par aucune expérience connue. En elle flotta le désir de grandeurs immenses, comme si, dans une vie antérieure, elle avait été séparée un jour, par-delà toutes les âges de la terre. Et elle se vit avancer sur un pont vertigineux, d’où l’on embrassait le monde entier. En bas, à une distance plus qu’impossible, brillaient, comme des astres dispersés, de grandes taches de lumière : des villes, sans doute, de la terre. Une silhouette vêtue de rouge lui apparut et les lui désigna : -- Ce sont les grandes villes du monde. Voici Londres — et il montra, plus bas, une lueur dans la distance. Voici Berlin — et il en désigna une autre. Et celle-là, là-bas, c’est Paris. Des taches de lumière dans la nuit, et nous, sur ce pont, nous passons au-dessus, incrédules devant le mystère et le savoir. -- Quelle chose à la fois terrible et magnifique ! Mais qu’est-ce donc, tout cela, là en bas ? -- Ceci, madame, c’est le monde. C’est d’ici que, sur l’ordre de Dieu, j’ai tenté son Fils, Jésus. Mais cela n’a pas marché, comme je m’y attendais : le Fils était plus initié que le Père, et il était en contact direct avec les Supérieurs Inconnus de l’Ordre. Ce fut une épreuve, comme on dit en langage initiatique, et le Candidat s’en sortit admirablement. -- Je ne comprends pas. C’est bien d’ici, vraiment, que vous avez tenté le Christ ? -- Oui. Bien sûr : là où s’étend aujourd’hui une vallée immense, se dressait alors une montagne. Les abîmes ont aussi leur géologie. Ici même, où nous sommes, c’était le sommet. Comme je m’en souviens ! Le Fils de l’Homme me repoussa d’au-delà de Dieu. J’ai suivi, car c’était mon devoir, le conseil et l’ordre de Dieu : je l’ai tenté avec tout ce qui existait. Si j’avais suivi mon propre conseil, je l’aurais tenté avec ce qui n’existe pas. Peut-être l’histoire du monde en général, et celle de la religion chrétienne en particulier, auraient-elles été différentes. Mais que peuvent-elles contre la force du Destin, suprême architecte de tous les mondes — le Dieu qui a créé celui-ci, et moi qui, parce que je le nie, le soutiens ? -- Mais comment peut-on soutenir une chose en la niant ? -- C’est la loi de la vie, madame. Le corps vit parce qu’il se désintègre, mais sans se désintégrer tout à fait. S’il ne se désagrégeait pas, seconde après seconde, il serait un minéral. L’âme vit parce qu’elle est perpétuellement tentée, même si elle résiste. Tout vit parce que tout s’oppose à quelque chose. Moi, je suis ce à quoi tout s’oppose. Mais si je n’existais pas, rien n’existerait, car il n’y aurait rien à quoi s’opposer — comme la colombe de mon disciple Kant qui, volant dans l’air léger, croit qu’elle volerait mieux dans le vide. « La musique, la clarté lunaire et les rêves sont mes armes magiques. Mais par musique, il ne faut pas entendre seulement celle qu’on joue : aussi celle qui demeure à jamais inentendue. Quant au clair de lune, il ne faut pas croire qu’il s’agit seulement de celui qui vient de l’astre et projette aux arbres leurs grands profils ; il est un autre clair de lune, que même le soleil n’exclut pas, et qui, en plein jour, obscurcit ce que les choses prétendent être. Seuls les rêves sont toujours ce qu’ils sont. C’est le côté de nous où nous naissons, et où nous demeurons toujours naturels et nous-mêmes. -- Mais, si le monde est action, comment le rêve peut-il faire partie du monde ? -- Parce que le rêve, madame, est une action devenue idée ; et c’est pourquoi il conserve la force du monde tout en rejetant sa matière, qui est d’être dans l’espace. N’est-il pas vrai que nous sommes libres en rêve ? -- Oui, mais le réveil est si triste... -- Le bon rêveur ne s’éveille pas. Moi, je ne me suis jamais éveillé. Dieu lui-même doute que je dorme — il me l’a dit un jour... Elle le regarda avec un sursaut et, soudain, ressentit de la peur : une expression surgie du fond de son âme qu’elle n’avait jamais éprouvée. -- Mais enfin, qui êtes-vous ? Pourquoi ce masque ? -- Je réponds, en une seule réponse, à vos deux questions : je ne suis pas masqué. -- Comment ? -- Madame, je suis le Diable. Oui, je suis le Diable. Mais ne me craignez pas, ne vous effrayez pas. Et dans un éclair de terreur extrême, où flottait un plaisir nouveau, elle reconnut soudain que c’était vrai. -- Je suis en effet le Diable. Ne vous alarmez pas, car je suis réellement le Diable, et c’est pourquoi je ne fais pas de mal. Certains de mes imitateurs, sur la terre ou au-dessus, sont dangereux, comme tous les plagiaires, car ils ignorent le secret de ma manière d’être. Shakespeare, que j’ai souvent inspiré, m’a rendu justice : il a dit que j’étais un gentleman. Aussi pouvez-vous être tranquille. En ma compagnie, vous êtes bien. Je suis incapable d’un mot, d’un geste, qui puisse offenser une dame. Quand cela ne serait pas ma nature, Shakespeare m’y contraindrait. Mais, en vérité, il n’y avait nul besoin. « Je remonte au commencement du monde, et depuis lors j’ai toujours été un ironiste. Or, comme vous le savez, les ironistes sont inoffensifs, sauf quand ils prétendent utiliser l’ironie pour insinuer quelque vérité. Moi, je n’ai jamais voulu dire la vérité à personne : d’une part parce que cela ne sert à rien, d’autre part parce que je ne la connais pas. Mon frère aîné, Dieu tout-puissant, je crois bien qu’il ne la connaît pas non plus. Mais ce sont là affaires de famille. « Peut-être ne savez-vous pas pourquoi je vous ai menée ici, dans ce voyage sans terme réel ni but utile. Ce n’était pas, comme vous pouviez le croire, pour vous séduire ou vous violenter. Ces choses-là arrivent sur terre, parmi les animaux — et l’homme en fait partie — et il paraît qu’elles donnent du plaisir, à ce qu’on me dit de là-bas, même aux victimes. « D’ailleurs, je n’aurais pu. Ces choses appartiennent à la terre, parce que les hommes sont des animaux. À ma place, dans l’ordre social de l’univers, elles sont impossibles : non parce que la morale y serait meilleure, mais parce que nous, les anges, n’avons pas de sexe — et c’est là, du moins en ce cas, la garantie suprême. Vous pouvez donc être rassurée : je ne vous manquerai pas de respect. Je sais bien qu’il existe des irrespects accessoires et vains, comme ceux des romanciers modernes ou ceux de la vieillesse ; mais même ceux-là me sont interdits, car mon absence de sexe date du commencement des choses et je n’ai jamais eu à y penser. On dit que bien des sorcières ont passé des pactes avec moi : c’est faux ; ou alors, c’est que le pacte fut conclu avec l’imagination elle-même — qui, en un sens, c’est moi. « Soyez donc tranquille. Je corromps, c’est vrai, parce que je fais imaginer. Mais Dieu est pire que moi, au moins sur un point : il a créé le corps corruptible, bien moins esthétique. Les rêves, eux, ne pourrissent pas. Ils passent. Et c’est mieux ainsi, n’est-ce pas ? » « C’est ce que signifie l’Arcane XVIII. J’avoue ne pas bien connaître le Tarot, car je n’ai jamais réussi à en apprendre les secrets, malgré tant de gens qui prétendent le comprendre parfaitement. » -- Dix-huit ? Mon mari détient le dix-huitième degré de la franc-maçonnerie. -- Pas de la franc-maçonnerie, non : d’un rite de la franc-maçonnerie. Mais, malgré ce qu’on en dit, je n’ai rien à voir avec la franc-maçonnerie, et encore moins avec ce degré. Je parlais de l’Arcane XVIII du Tarot, c’est-à-dire de la clé de tout l’univers — dont, d’ailleurs, ma compréhension est imparfaite, comme elle l’est de la Kabbale, que les docteurs de la Doctrine Secrète connaissent mieux que moi. « Mais laissons cela, qui n’est que journalisme. Souvenons-nous que je suis le Diable. Soyons donc diaboliques. Combien de fois avez-vous rêvé de moi ? » -- Que je sache, jamais, répondit Maria en souriant, les yeux grands ouverts fixés sur lui. -- Jamais vous n’avez pensé au Prince Charmant, à l’Homme Parfait, à l’amant infini ? Jamais vous n’avez senti, en rêve, près de vous, celui qui caresse comme nul autre ne caresse, qui vous est vôtre comme s’il vous incluait en lui, qui est à la fois le père, l’époux et le fils, dans une triple sensation qui n’en fait qu’une ? -- Bien que je ne comprenne pas tout à fait, oui, je crois avoir pensé ainsi et ressenti cela. Il est un peu difficile de l’avouer, vous savez ? -- C’était moi, toujours moi, la Serpent, le rôle qui m’a été donné depuis le commencement du monde. Je dois sans cesse tenter, mais — qu’on s’entende — dans un sens figuré, frustrant, car il n’y a aucun intérêt à tenter utilement. « Ce furent les Grecs qui, en interposant la Balance, firent onze les dix signes primitifs du Zodiaque. Ce fut la Serpent qui, par l’interposition de la critique, fit véritablement douze la décennie primitive. -- En vérité, je n’y comprends rien. -- Vous ne comprenez pas : écoutez. D’autres comprendront. Mes meilleures créations sont le clair de lune et l’ironie. -- Ce ne sont pas des choses très semblables... -- Non, car je ne me ressemble pas à moi-même. Ce vice est ma vertu. Voilà pourquoi je suis le Diable. -- Et comment vous sentez-vous ? -- Fatigué, surtout fatigué. Fatigué des astres et des lois, et avec un peu l’envie de rester hors de l’univers et de me recréer sérieusement avec rien. À présent il n’y a ni vide ni absence de raison ; et moi je me souviens de choses anciennes — oui, très anciennes — des royaumes d’Adam, avant Israël. De ceux-là j’étais destiné à être roi, et aujourd’hui je suis en exil de ce que je n’ai pas eu. « Je n’ai jamais eu d’enfance, ni d’adolescence, ni par conséquent d’âge viril auquel parvenir. Je suis le négatif absolu, l’incarnation du néant. Ce qu’on désire et qu’on ne peut obtenir, ce qu’on rêve parce que cela ne peut exister — c’est là mon royaume vide et c’est là qu’est assis le trône qui ne m’a pas été donné. Ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû exister, ce que la Loi ou la Fortune n’ont pas accordé, je l’ai jeté à pleines mains dans l’âme de l’homme, et elle s’est troublée de sentir la vie vive de ce qui n’existe pas. Je suis l’oubli de tous les devoirs, l’hésitation de toutes les intentions. Les tristes et les fatigués de la vie, quand l’illusion est tombée, lèvent les yeux vers moi, car moi aussi, à ma manière, je suis l’Étoile Brillante du Matin. Et il y a si longtemps que je le suis ! « L’humanité est païenne. Jamais aucune religion ne l’a pénétrée. Dans l’âme de l’homme ordinaire n’existe pas le pouvoir de croire à la survie de cette âme elle-même. L’homme est un animal qui s’éveille sans savoir où ni pourquoi. Quand il adore les Dieux, il les adore comme des sortilèges. » Votre religion est une sorcellerie. Ainsi fut-elle, ainsi est-elle, et ainsi sera-t-elle. Les religions ne sont rien d’autre que ce qui déborde des mystères dans la profanité — et que celle-ci ne peut comprendre, car, par nature, elle n’en a pas le pouvoir. « Les religions sont des symboles, et les hommes prennent les symboles, non comme des vies (ce qu’ils sont), mais comme des choses (ce qu’ils ne peuvent être). Ils sacrifient à Jupiter comme s’il existait, jamais comme s’il vivait. Quand on renverse du sel, on en jette une pincée, de la main droite, par-dessus l’épaule gauche. Quand on offense Dieu, on récite quelques Pater Noster. L’âme demeure païenne, et Dieu reste à exhumer. Seuls les rares ont posé sur son tombeau l’acacia — la plante immortelle — pour qu’il s’en relève le moment venu. Mais ceux-là, parce qu’ils ont bien cherché, furent élus pour le trouver. « L’homme ne diffère de l’animal qu’en sachant qu’il ne l’est pas. C’est la première lumière, qui n’est rien d’autre qu’une ténèbre visible. C’est le commencement, car voir la ténèbre, c’est en posséder la lumière. C’est la fin, car c’est savoir, par la vue, qu’on est né aveugle. Ainsi l’animal devient homme par l’ignorance qui naît en lui. « Ce sont des ères sur des ères, des temps derrière des temps, et il n’y a jamais que ce cercle dont la vérité réside au point du centre. « Le principe de la science, c’est de savoir que nous ignorons. Le Monde — c’est là où nous sommes ; la Chair — c’est ce que nous sommes ; le Diable — c’est ce que nous désirons. Ces trois, à l’Heure Haute, ont tué le Maître que nous aurions pu devenir. Et le secret qu’il détenait, pour que nous nous convertissions en lui, ce secret fut perdu. » « Moi aussi, madame, je suis l’Étoile Brillante du Matin. Je l’étais avant que Jean ne parle, car il existe des atomes avant les atomes, et des mystères antérieurs à tous les mystères. Je souris lorsqu’on croit (et que je crois moi-même) que je suis Vénus dans un autre système de symboles. Mais qu’importe ? Tout cet univers, avec son Dieu et son Diable, avec les hommes et les choses qu’ils voient, est un hiéroglyphe éternellement à déchiffrer. Je suis, par office, Maître de Magie : et pourtant je ne sais pas ce qu’elle est. « La plus haute initiation s’achève par la question incarnée de savoir s’il existe quoi que ce soit. Le plus haut amour est un grand sommeil, comme celui dans lequel nous nous aimons en dormant. Moi-même, qui devrais être un haut initié, je demande parfois à ce qu’il y a en moi d’au-delà de Dieu si tous ces dieux et tous ces astres ne sont pas autre chose que des sommeils d’eux-mêmes, d’immenses oublis de l’abîme. « Ne soyez pas surprise que je parle ainsi. Je suis naturellement poète, car je suis la vérité parlant par erreur ; et toute ma vie, en fin de compte, est un système particulier de morale, voilé en allégorie et illustré par des symboles. -- Non, dit-elle en riant, il doit bien exister une religion véritable… Oui — ajouta-t-elle en riant davantage — ou bien elles sont toutes fausses. -- Madame, toutes les religions sont vraies, si opposées qu’elles paraissent. Elles sont des symboles différents de la même réalité, comme une même phrase dite dans plusieurs langues ; si bien que ceux qui prononcent la même chose de façon différente ne se comprennent pas entre eux. Quand un païen dit Jupiter et qu’un chrétien dit Dieu, ils mettent la même émotion en des termes différents de l’intelligence : ils pensent différemment une même intuition. « Le repos d’un chat au soleil est la même chose que la lecture d’un livre. Un sauvage contemple l’orage comme un Juif regarde Jéhovah ; un sauvage regarde le soleil comme un chrétien contemple le Christ. Et pourquoi, madame ? Parce que “tonnerre” et “Jéhovah”, “soleil” et “chrétien”, sont des symboles divers d’une même chose. « Nous vivons dans ce monde de symboles, dans le même temple clair et obscure ténèbre visible, pour ainsi dire ; et chaque symbole est une vérité qui se substitue à la vérité, jusqu’à ce que le temps et les circonstances restituent la véritable » « Je corromps, mais j’éclaire. Je suis l’Étoile Brillante du matin — expression, soit dit en passant, qui fut déjà appliquée deux fois, non sans raison ni discernement, à un autre que moi. » -- Mon mari m’a dit un jour que le Christ était le symbole du soleil... -- Oui, madame. Et pourquoi ne serait-il pas tout aussi vrai de dire que le soleil est le symbole du Christ ? -- Mais vous renversez tout... -- C’est mon devoir, madame. Ne suis-je pas, comme l’a dit Goethe, non pas l’esprit qui nie, mais l’esprit qui contredit ? -- Contredire est vilain... -- Contredire les actes, oui... Contredire les idées, non. -- Pourquoi donc ? -- Parce que contredire les actes, si mauvais qu’ils soient, c’est gêner la rotation du monde, qui est action. Mais contredire les idées, c’est les laisser nous quitter, et nous faire tomber dans le désenchantement, puis dans le rêve, et par là appartenir au monde. « Il existe, madame, à propos de ce qui se passe dans ce monde, trois théories distinctes : que tout est l’œuvre du Hasard ; que tout est l’œuvre de Dieu ; et que tout est l’œuvre de plusieurs causes, combinées ou entremêlées. Nous pensons, en général, selon notre sensibilité, et pour cela tout se transforme pour nous en un problème de bien et de mal. Depuis longtemps, je subis de grandes calomnies à cause de cette interprétation. Il ne semble être venu à l’esprit de personne que les relations entre les choses — supposant qu’il y ait choses et relations — sont trop complexes pour qu’aucun dieu ni aucun diable ne les explique, ni même les deux ensemble. « Je suis le maître lunaire de tous les rêves, le musicien solennel de tous les silences. Vous souvenez-vous de ce que vous avez pensé, seule, devant un grand paysage de forêts baignées de clair de lune ? Vous ne vous en souvenez pas, car vous pensiez à moi — et je dois vous le dire : je n’existe pas vraiment. Si quelque chose existe, je ne le sais pas. « Les aspirations vagues, les désirs futiles, les lassitudes du commun, même quand on aime, les ennuis de ce qui n’ennuie pas — tout cela est mon œuvre, née lorsque, allongé sur les rives des grands fleuves de l’abîme, je me dis que je ne sais rien, moi non plus. Alors ma pensée descend, effluve vague, dans l’âme des hommes, et ils se sentent différents d’eux-mêmes. « Je suis l’Éternel Différent, l’Éternel Ajourné, le Superflu de l’Abîme. Je suis resté hors de la Création. Je suis le Dieu des mondes qui existaient avant le Monde, les rois d’Adam qui régnèrent mal avant Israël. Ma présence dans cet univers est celle d’un convive non invité. J’apporte avec moi la mémoire des choses qui n’ont pas été, mais qui auraient pu être. (Alors face ne voyait pas face, et il n’y avait pas d’équilibre.) « La vérité, cependant, c’est que je n’existe pas — ni moi, ni rien d’autre. Tout cet univers, et tous les autres univers, avec leurs divers créateurs et leurs divers Satans plus ou moins parfaits et aguerris, sont des vides dans le vide, des riens qui tournent, satellites, dans l’orbite inutile du néant. « Tout cela, je ne le dis pas pour vous, mais pour votre fils... -- Je n’ai pas d’enfant... Enfin, je dois en avoir un dans six mois, si Dieu le veut... -- C’est à lui que je parle... Dans six mois ? Six mois de quoi ? -- De quoi ?! Six mois... -- Six mois solaires ? Ah, oui. Mais la grossesse se compte en mois lunaires, et moi je ne peux compter qu’en mois de Lune, car elle est ma fille — c’est-à-dire mon visage reflété dans les eaux du chaos. Avec la grossesse et toutes les saletés de la terre je n’ai rien à voir, et je ne sais par quelle fantaisie on a choisi de mesurer ces choses selon les lois de la lune que j’ai fournies. Pourquoi n’ont-ils pas trouvé une autre mesure ? À quoi bon l’Omnipotent avait-il besoin de mon travail ? » « Depuis le commencement du monde on m’insulte et l’on me calomnie. Même les poètes — mes amis naturels — qui m’ont défendu ne l’ont pas bien fait. Un Anglais nommé Milton m’a fait perdre, avec quelques compagnons, une bataille indéfinie qui n’eut jamais lieu. L’autre, l’Allemand Goethe, m’a donné le rôle d’un entremetteur dans une tragédie de village. Mais je ne suis pas ce qu’on pense. Les Églises m’abominent. Les croyants tremblent à mon nom. Pourtant, que cela leur plaise ou non, j’ai un rôle dans le monde. Je ne suis ni le révolté contre Dieu, ni l’esprit qui nie. Je suis le Dieu de l’Imagination, perdu parce que je ne crée pas. C’est par moi que, dans ton enfance, tu rêvais ces rêves qui sont des jouets ; c’est par moi que, devenue femme, tu as senti la nuit t’enlacer des princes et des dominateurs cachés au fond des songes. Je suis l’Esprit qui crée sans créer, dont la voix est une fumée et l’âme une erreur. Dieu m’a fait pour que je l’imite la nuit. Il est le Soleil, je suis la Lune. Ma lumière plane sur tout ce qui est futile ou défait : feux-follets, berges de rivières, marécages et ombres. « Quelle main d’homme s’est posée sur tes seins, qui fût la mienne ? Quel baiser t’a été donné qui fût égal au mien ? Quand, dans les grandes après-midis brûlantes, tu rêvais à tel point que tu rêvais de rêver, n’as-tu pas vu passer, au fond de tes songes, une figure voilée, rapide, qui t’aurait donnée toute la félicité, qui t’aurait embrassée indéfiniment ? C’était moi. C’est moi. Je suis celui que tu as toujours cherché et que tu ne pourras jamais trouver. Peut-être, au fond de l’abîme, Dieu lui-même me cherche-t-il pour que je le complète. Mais la malédiction du Dieu plus ancien — le Saturne de Jéhovah — plane sur lui et sur moi, nous sépare alors qu’elle aurait dû nous unir, afin que la vie et ce que nous en désirons ne fussent qu’une seule et même chose. « L’anneau que tu portes et chéris, la joie d’une pensée vague, ce sentiment d’être belle dans le miroir où tu te regardes — ne t’y trompe pas : ce n’est pas toi, c’est moi. C’est moi qui noue à merveille tous les liens dont les choses se parent, qui dispose avec justesse les couleurs dont elles s’ornent. De tout ce qui ne vaut pas la peine d’être, je fais mon domaine et mon empire — seigneur absolu de l’interstice et de l’entre-deux, de ce qui, dans la vie, n’est pas la vie. Comme la nuit est mon royaume, le rêve est mon domaine. Ce qui n’a ni poids ni mesure m’appartient. » « Les problèmes qui tourmentent les hommes sont les mêmes que ceux qui tourmentent les dieux. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, dit Hermès trois fois à Maxime, qui, comme tous les fondateurs de religions, se souvint de tout, sauf d’exister. Combien de fois Dieu m’a-t-il dit, citant Antero de Quental : “Hélas ! Et qui suis-je ?” « Tout est symbole et retardement, et nous, qui sommes dieux, nous n’avons qu’un degré de plus dans un Ordre dont nous ne connaissons pas les Supérieurs Inconnus. Dieu est le second dans l’Ordre manifeste, et il ne me dit pas qui est le Chef de l’Ordre, le seul à connaître — s’il les connaît — les Chefs Secrets. Combien de fois Dieu m’a-t-il dit : “Mon frère, je ne sais pas qui je suis.” « Vous avez l’avantage d’être humains, et parfois, du fond de ma lassitude de tous les abîmes, je crois qu’il vaut mieux la paix d’une soirée de famille au coin du feu que toute cette métaphysique des mystères à laquelle nous, dieux et anges, sommes condamnés par substance. Quand je me penche sur le monde, j’aperçois au loin, partant du port ou y revenant, les voiles des barques de pêcheurs, et mon cœur a des nostalgies imaginaires de la terre où je ne suis jamais allé. Heureux ceux qui dorment, dans leur vie animale, un système d’âme voilé en poésie et illustré par des mots. » -- Cette conversation a été des plus intéressantes... -- Cette conversation, madame ? Mais cette conversation, bien qu’elle soit peut-être le fait le plus important de votre vie, n’a jamais eu lieu en vérité. D’abord, vous le savez : je n’existe pas. Ensuite, comme s’accordent à le dire les théologiens qui m’appellent Diable et les libres penseurs qui m’appellent Réaction, aucune de mes paroles ne peut avoir d’intérêt. Je suis un pauvre mythe, madame, et, ce qui est pire, un mythe inoffensif. Il me console seulement que l’univers — oui, cet amas de formes et de vies — soit lui aussi un mythe. « On me dit que toutes ces choses peuvent être éclaircies à la lumière de la Kabbale et de la philosophie, mais ce sont là matières dont je ne sais rien. Et Dieu, à qui j’en parlai un jour, m’avoua qu’il ne les comprenait pas bien non plus, car elles appartiennent exclusivement, dans leurs arcanes, aux grands initiés de la Terre — lesquels, à en croire les livres et les journaux, abondent et ont toujours abondé. « Ici, dans ces sphères supérieures d’où fut créé et transformé le monde, nous, pour vous dire la vérité, nous ne comprenons rien. Je me penche parfois sur la vaste terre, couché sur le rebord de mon plateau — ce plateau de la Montagne d’Héredom, comme je l’ai entendu nommer — et chaque fois je vois naître de nouvelles religions, de nouvelles grandes initiations, de nouvelles formes, toutes contradictoires, de la vérité éternelle, que Dieu lui-même ignore. « Je vous avoue que je suis las de l’Univers. Dieu autant que moi aimerions dormir d’un sommeil qui nous libérât des charges transcendantes où, sans savoir comment, nous avons été investis. Tout est infiniment plus mystérieux qu’on ne le croit, et tout cela — Dieu, l’univers et moi — n’est qu’un recoin mensonger de la vérité inaccessible. » -- Vous n’imaginez pas combien j’ai apprécié votre conversation. Je n’ai jamais entendu personne parler ainsi. Ils étaient sortis dans la rue, pleine de clair de lune, qu’elle n’avait pas remarquée. Elle se tut un instant. -- Mais savez-vous ce que je ressens, au fond, réellement, à la fin de tout ? -- Quoi donc ? demanda le Diable. Elle leva vers lui les yeux soudain pleins de larmes. -- Une grande pitié pour vous !... Une expression d’angoisse, qu’on n’aurait jamais cru possible, passa sur le visage et dans les yeux de l’homme rouge. Il laissa retomber brusquement le bras qui entourait le sien. Il s’arrêta. Elle fit quelques pas, gênée. Puis elle se retourna, pour dire quelque chose — elle ne savait quoi — afin de s’excuser de la peine qu’elle voyait lui avoir causée. Elle demeura stupéfaite. Elle était seule. Oui, c’était sa rue, le haut de sa rue, mais au-delà d’elle il n’y avait plus personne. Le clair de lune frappait, éclatant, non pas sur la sortie du funiculaire, mais sur les deux portes fermées de la serrurerie habituelle. Non, au-delà d’elle, il n’y avait personne. C’était la rue du jour, vue de nuit. Au lieu du soleil, le clair de lune — rien d’autre ; un clair de lune normal, très lumineux, qui laissait les maisons et les rues dans leur naturel. Le clair de lune de toujours. Elle avança vers sa maison. -- Je suis venue avec des gens que je connaissais. Comme ils allaient dans la même direction... -- Et comment es-tu rentrée ? À pied ?! -- Non. Je suis venue en automobile. -- Ah bon ! Je n’ai rien entendu. -- Pas jusqu’à la porte — dit-elle sans hésiter. — Ils se sont arrêtés au coin de la rue, et j’ai demandé qu’ils ne me conduisent pas jusque-là, parce que je voulais marcher ce bout de rue sous ce clair de lune si beau. Et il est beau... Je vais me coucher. Bonne nuit... Et ce fut en souriant, mais sans lui donner le baiser habituel — que nul, en le donnant, ne sait si c’est coutume ou si c’est baiser. Aucun des deux ne remarqua qu’ils ne s’étaient pas embrassés. L’enfant, un garçon, qui naquit six mois plus tard, se révéla, avec le temps, fort intelligent : un talent, peut-être un génie, ce qui était peut-être vrai, bien que quelques critiques seulement l’affirmassent. Un astrologue, qui fit son horoscope, déclara qu’il avait le Cancer à l’Ascendant, et Saturne comme signe. -- Dis-moi, mère... On dit que certaines mémoires maternelles peuvent se transmettre aux enfants. Il y a une chose qui m’apparaît constamment en rêve, et que je ne peux relier à rien de ce qui m’est arrivé. C’est le souvenir d’un étrange voyage, où surgit un homme vêtu de rouge qui parle beaucoup. D’abord une automobile, puis un train, et dans ce voyage en train on passe sur un pont très haut, qui semble dominer toute la terre. Ensuite, il y a un abîme, et une voix qui dit beaucoup de choses — que si je les comprenais, peut-être me diraient-elles la vérité. Puis on sort à la lumière, c’est-à-dire au clair de lune, comme si l’on sortait d’un souterrain — et c’est exactement ici, au bout de la rue... Ah, et au commencement de tout, il y a une sorte de bal, ou de fête, où cet homme en rouge apparaît... Maria posa sa couture sur ses genoux. Et, se tournant vers son amie Antónia, dit : -- Quelle histoire curieuse. Bien sûr, tout cela des automobiles, des trains et le reste, c’est du rêve ; mais il y a pourtant une part de vérité... C’était ce bal au Clube Azul, au Carnaval, il y a bien des années — oui, cinq ou six mois avant qu’il ne naisse. Tu te souviens ? J’ai dansé avec un garçon déguisé en Méphistophélès, et ensuite vous m’avez ramenée en voiture, et je me suis arrêtée au bout de la rue... là même où il dit être sorti de l’abîme. -- Oh, ma chère, je m’en souviens parfaitement... Nous voulions t’accompagner jusqu’à ta porte, mais tu n’as pas voulu. Tu disais que tu aimais marcher un peu sous la lune. -- C’est cela même... Mais c’est étrange, mon fils, que tu sois tombé juste sur des détails que je suis certaine de ne jamais t’avoir racontés. Bien sûr, cela n’a aucune importance... Comme les rêves sont étranges ! Comment peuvent-ils arranger une histoire où se mêlent des choses vraies — que la personne elle-même ne pouvait deviner — et tant d’absurdités, comme ce train et ce pont ? Ingrate humanité ! Voilà comment elle remercia le Diable. illustration :Quais de la ville au clair de lune-> City Docks by Moonlight, John Atkinson Grimshaw (1836-1893)|couper{180}

traductions

The Star-Treader