fictions brèves

Ici se rassemblent des fragments narratifs à la frontière du rêve, du souvenir, de la fable. Chaque texte est une tentative condensée, parfois minimale, parfois traversée de dialogues ou de silences qui en disent plus qu’un récit achevé. Ce ne sont pas des nouvelles classiques : souvent sans chute ni intrigue, mais des scènes mentales, des instants volés à l’indicible. Certaines relèvent de la microfiction, d’autres adoptent une voix théâtrale ou introspective, flirtant avec l’absurde. Ce sont des éclats de fiction, des condensations de mondes possibles, où reviennent des figures spectrales, des alter ego, des voix qui se dérobent. La fiction n’est pas un décor : elle est le moyen de percer la réalité autrement, de faire vaciller le quotidien.

articles associés

Carnets | palimpsestes

Sommaire palimpsestes

Réécriture par année de certains articles. 2019 L'insupportable impeccabilité savoir bien dessiner investir sur soi La neige qui fond. Qui ne tient pas Amour La musique La nuit Le livre illustration : Pierre Alechinsky "Palimpsestes" 2020 Ce cancer qui nous ronge La procrastination va se développer. Conte de Noël 2021 J'étais sûre que tu embrassais comme ça Rester en lien Instinct L'originalité et le familier Deuil L'inquiétante étrangeté Le cambrioleur citronné Recommencer Envers et contre tout Ne pas laisser s'échapper les idées Réaliser Refuge de l'ignorance L'art de s'emmeler les pinceaux Bac à sable # 02 Bâtir sur du sable Il y a de l'Ubu Gravité Courroucer les dieux pour avoir du foin Bâtir sur du sable-4 Bâtir sur du sable-5 Bâtir sur du sable-6 bâtir sur du sable-7 Bâtir sur du sable-8 2022 Le choix du thème Notule-53 2023 Personnage 1 (notes) Personnage 3 (notes) Personnage 4 (notes) [Personnage 5 (notes)https://ledibbouk.net/personnages-5-notes.html Le point de vue Les morts et les vivants Le lecteur Personnage 2 (notes) Toute une époque Animal party Action Responsable Médiations Milena Quichano Muses et mosaïques Mosaïques Sans peur et sans reproche Le temps d'une rencontre|couper{180}

traductions

L’homme-arbre

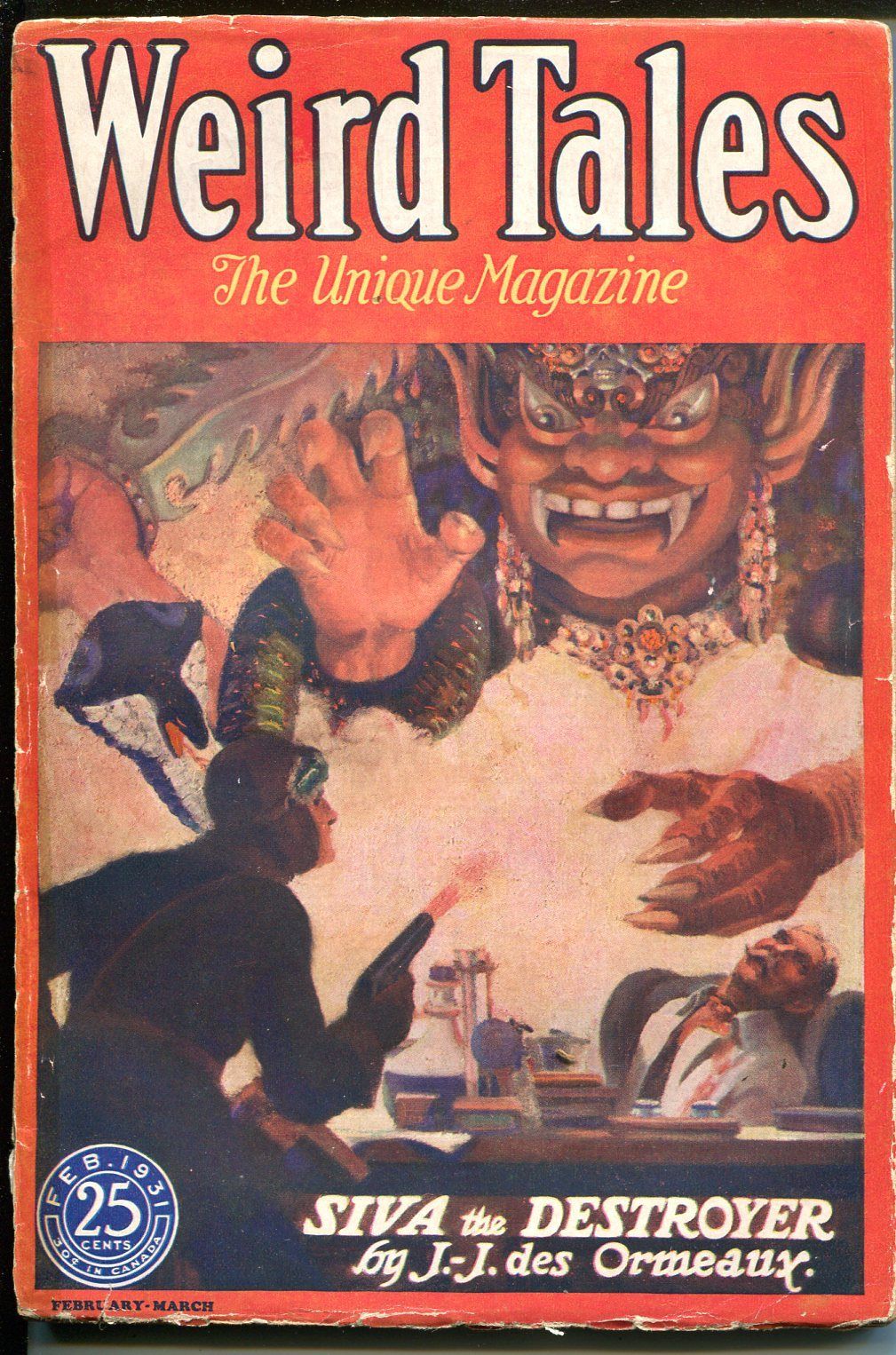

Voici un récit de Whitehead encore publié la toute première fois dans le Weird Tales de février-mars 1931. Par curiosité je suis parvenu à me procurer le sommaire du magazine en question : he Eyrie (La volière – rubrique courrier des lecteurs / éditoriale) / Robert E. Howard — Le chant d’un ménestrel fou (poème) / J.-J. des Ormeaux — Siva le Destructeur (nouvelle) / Ben Belitt — Les rossignols de Tzo-Lin (nouvelle) / H. P. Lovecraft — Le Phare ancien (poème) / H. P. Lovecraft — Mirage (poème) / Seabury Quinn — Le Spectre secourable (nouvelle) / Edmond Hamilton — La Cité de l’horreur (nouvelle) / Jane Scales — La Chose dans le bush (nouvelle) / Francis Flagg — L’Image (nouvelle, 1931) / Henry S. Whitehead — L’Homme-arbre (nouvelle) / Frank Belknap Long — L’Horreur venue des collines (roman court) / Guy de Maupassant — Sur l’eau (réédition) / En lisant l'homme-arbre de whitehead j'ai eu l'idée de le faire traduire par HP Lovecraft comme s'il écrivait ce récit à l'une de ses tantes D'ailleurs, dans le Weird Tales d'août 1938, on peut lire une nouvelle de HPL intitulé "l'arbre" qui me paraît reprendre un peu l'idée de l'homme-arbre, déplacée évidemment dans un tout autre décor et bien sûr dotée de son ouverture "cosmique" L'homme-arbre ( d'après un récit de Henry S. Whitehead et en empruntant au style lovecraftien ) Ma chère tante, si je prends la plume, c’est avec la propre appréhension de celui qui a trop longtemps différé l’aveu d’une chose vue, entrevue plutôt, dont l’énormité ne devrait point se hisser dans la sphère humaine ; je vous écris donc depuis la rive grise de Providence pour déposer entre vos mains un récit qui n’est ni confession ni chronique, mais la trace encore tiède d’une hantise : il m’advint, lors d’un séjour aux Antilles nouvellement passées de la férule danoise au pavillon étoilé, d’approcher un usage si antique qu’il ne tient plus de l’homme, et d’y percevoir, derrière l’écorce et la sève, une intention d’outre-monde ; je débarquai au couchant, dans le petit port de Frederiksted, où la bourgade, ourlée d’un croissant de sable sidérant de blancheur, exhalait ces odeurs de sel, de canne broyée et de goémon qui font comme une vapeur sucrée au ras des quais ; la multitude bigarrée bruissait, chariots grinçants, voix profondes, et, de cette cohue, se détacha un personnage théâtral — le Directeur Despard, en blanc immaculé, cuivre étincelant — dont l’inclinaison eût convenu à Versailles, et qui, par égard non à ma personne mais au spectre honoré de mon grand-oncle, le capitaine McMillin, planta sur ma venue un lustre déplacé ; je n’étais que le porteur d’un nom, et déjà la jetée s’ouvrait comme un parvis ; cependant, ce qui suivit tient à la géographie secrète du plateau dit Grande Fontaine, où je gagnai, quelques jours plus tard, dans une Ford percluse, avec Hans Grumbach pour guide : trois heures d’ascensions, de ravins, de sentes en épingle, manguiers lourds, bananeraies à demi sauvages, puis la vaste table des collines du centre-nord, et là, la ruine — bastides éventrées, murets croulants, champs étouffés par la brousse, et, comme un vestige blême, l’eau même de la fontaine : une lame claire tombant d’un roc, frisson infaillible sur une île par ailleurs sèche ; c’est en ce lieu que je vis Silvio Fabricius, qu’ils nommaient, avec une simplicité glaciale, l’homme-arbre ; il se tenait contre un palmier auguste, tronc poli de vieil ivoire végétal, et l’étreignait, visage appuyé à l’écorce lisse, prunelles grandes ouvertes mais tournées, me sembla-t-il, non vers la prairie des hommes, plutôt vers une profondeur qui ne tolérait pas nos sens ; je demandai, et Grumbach — dont le teint se fit cireux — lâcha ce seul mot : « il écoute », puis hâta la marche, comme si ce spectacle avait effleuré quelque corde interdite ; je crus d’abord à l’ethnographie : une survivance dahoméenne, un voeu ancien, un médiateur qui recueille des augures — pluie, sécheresse, mouches voraces — et les rapporte au patriarche du hameau ; mais, à force de retours sur ce plateau, de station muette à quelques toises du colosse sylvestre, de nuits où l’alizé allumait dans les frondes un chuchotement continu, je commençai d’entendre — non de mes oreilles, mais d’une faculté plus basse et sinueuse — que l’écoute de Silvio n’était pas l’écoute d’un mortel : elle passait par les fibres du tronc comme par les câbles d’un orgue abîmal, descendait aux moelles du sol, et de là remontait, à travers le réseau inextricable des racines entremêlées aux racines de l’île entière, vers des bouches sans langue qui n’ont jamais goûté la lumière ; l’homme, pensé-je alors avec un frisson que je crus d’abord ridicule, n’était que l’organe d’un organisme, non pas le palmier seul, mais une trame végétale dont les antiques continents furent jadis la peau, et qui, patiente, impassible, a conservé mémoire de cycles précédant nos chronologies ; durant ces mois, notre ami Carrington — esprit industrieux — obtint bail du domaine pour y planter l’ananas ; on releva les masures, on colmata les chemins, et j’eus la faiblesse d’y engager quelques deniers et un reste d’orgueil familial ; je recommandai, par habitude plus que par discernement, le même Grumbach comme régisseur, et c’est sa bile contre ce qu’il appelait « superstitions » qui scella le désastre ; un après-midi de chaleur stagnante, tandis que Silvio avait quitté son poste pour porter message au bourg, Grumbach conduisit deux bûcherons rétifs au pied du colosse et, voyant leur hésitation, arracha la hache et frappa — une fois, deux fois — entailles nettes à hauteur d’homme ; je reviens alors de la source avec Carrington, et ce que je dois vous dire me reste à la gorge : j’aperçus Silvio, soudain, sur la crête du champ, silhouette filiforme contre l’azur surexposé ; il fit, de ce couteau de canne qu’il portait à la ceinture, un geste bref, impérieux, comme on abaisse une verge de chef d’orchestre ; à cet instant précis, sans délai ni ambiguïté, une noix énorme se détacha de la cime, chuta dans un sifflement de plomb et vint briser le crâne du régisseur avec une précision si souveraine que l’hypothèse du hasard se dissout encore en moi quand j’y songe ; les deux ouvriers hurlèrent, l’air vibra d’un voile, et Grumbach, que nous relevâmes, n’était plus qu’une pulpe ; Silvio passa près de nous comme un somnambule d’ébène, ne jeta ni œillade ni parole, et, parvenu au tronc blessé, posa ses longs doigts sur les entailles, non en homme qui ausculte une plaie, mais en créature qui reconnaît, par un toucher d’initié, l’atteinte portée à sa propre chair ; le lendemain, je retournai seul au palmier et, cédant à une impulsion que je ne me pardonne guère, lui confiai — à lui, à l’homme, à l’arbre, je ne sais — que j’avais vu le geste, et que mon silence, fût-il coupable, serait entier ; il me regarda — et ce regard, ma tante, n’était point humain ; c’était une attention verticale, qui passait à travers moi comme passe la nappe d’eau à travers la roche poreuse — puis il parla, une seule fois, avec cette voix qui semblait vous venir non de la poitrine mais du sol : jeune maître, mon frère pense à vous ; soyez serein ; vous avez tout à gagner ; et il replaqua son visage contre l’écorce, et ses bras ceignirent le tronc dans une immobilité d’idole ; ce ne fut pourtant que le prélude à l’augure le plus noir : à la fin de l’été 1928, quand la tourmente se mit en branle sur les grandes latitudes océanes, Silvio, les yeux clos, transmit au patriarche des signes d’une exactitude blasphématoire — quatre jours avant la foudre officielle du télégraphe ; et lorsque l’ouragan, en convulsion céleste, vint labourer l’île, l’on retrouva au matin l’homme et l’arbre confondus dans le même trépas — le colosse déraciné étendu comme un dieu vaincu, Silvio sous lui, visage lisse, presque serein, tel un officiant retourné dans la bouche même de son culte ; durant des jours, une poudre de terre demeura sur les fronts des villageois, traînées d’une communion muette avec ce qui venait de choir ; depuis lors — et voici la part que je n’ose dire qu’à vous — chaque bruissement de palmes, même dans nos climats sans palmier, réveille en moi la certitude hideuse que nous ne sommes pas les premiers à penser sur cette planète, ni même les mieux doués ; il existe, dans la profonde coulée des choses vertes, une mémoire sans visage, une volonté lente, indifférente et vaste, qui s’agrège par rhizomes et filaments, qui a, d’âge en âge, pris langue avec des médiateurs de chair, et dont Silvio n’était que l’agent local, le doigt posé sur la membrane vivante d’un ordre plus grand ; l’arbre n’était pas un arbre, mais l’antenne d’une conscience immémoriale ; ce que Grumbach a frappé, ce n’était pas du bois : c’était une oreille ; ce qui lui a répondu, par la chute d’un fruit, n’était pas vengeance, mais réflexe ; je ne sors plus à la nuit sans craindre les rameaux, je détourne mon pas des parcs, j’évite l’ombre même des érables de Benefit Street, car j’entends — oui, j’entends — sous le vacarme urbain, la rumeur basse et obstinée d’un monde qui pense autrement, qui calcule à l’échelle des ères, et qui, parfois, choisit, d’une prunelle verte et sans paupière, un homme pour lui prêter oreille ; si cette lettre vous paraissait outrée, brûlez-la ; mais si, un soir, un souffle passe dans un bouquet immobile, souvenez-vous que le vent n’est peut-être que l’alibi commode d’un autre souffle, plus ancien, et qu’il est des portentes qu’il vaut mieux saluer de loin, tête nue, sans lever la hache.|couper{180}

traductions

Noire Terreur

Une histoire de vodu — sur l’île antillaise de Sainte-Croix, des croyances peuvent tuer par la seule terreur. Une traduction inspirée de Black Terror De Henry S. Whytehard paru dans Weird Tales en octobre 1931 Noire Terreur Je me réveille dans le grand lit de mahogany de ma maison à Christiansted avec la sensation aiguë que quelque chose cloche, atrocement, comme une déchirure dans la tête. Je me rassemble, secoue la nuque pour chasser le sommeil, écarte la mousseline du moustiquaire. Ça va mieux. L’étrange horreur qui m’avait poursuivi hors du sommeil décroît. Je tâtonne, retourne vers le rêve, ou quoi que c’était — pas un rêve, non, autre chose. Je peux maintenant, d’une façon obscure, le localiser. Je m’aperçois que j’écoute, douloureusement, une note tenue, lancinante, comme un orgue à vapeur cloué sur un seul son haut, strident, rauque. Je sais que ce n’est pas un orgue à vapeur. On n’a pas ça à Sainte-Croix depuis que Colomb a vu l’île à son deuxième voyage, 1493. Je me lève, enfile mes mules, ma robe de bain en mousseline, toujours rien compris. Net, la note s’interrompt, coupée comme quand les tambours cessent d’un coup quand les Noirs font une rata derrière la ville, dans les collines. C’est là seulement que je comprends. C’était une femme. Elle hurlait. Je sors sur la galerie semi-fermée qui court le long de la façade sur Compagnie Gade, la rue de terre battue en dessous, et je me penche. Un groupe de Noirs levés tôt, habits de n’importe où, s’assemble là, et ça grossit chaque seconde. Hommes, femmes, gamins noirs, serrés en nœud qui se resserre juste sous mes fenêtres, leurs grognements gutturaux faisant un fond à la voix seule de ce cri tenu — car la femme, au centre, a repris, souffle neuf, sa plainte à vous glacer, à vous vriller les nerfs, une stridence à faire grimacer qui écoute. Aucun de ce monde ne la touche. J’écoute leur créole, guttural, pour attraper un mot qui me dirait. Des bribes du large patois, rien à quoi raccrocher l’esprit. Et puis ça vient, du plus mince filet de voix, un timbre d’enfant : le mot net, Jumbee. D’accord. Je tiens le fil. La femme qui crie croit — et le cercle autour d’elle croit — que quelque sorcellerie est en marche. Un ennemi a payé les services du papaloi, le sorcier, et quelque chose d’affreux, malédiction ou charme, a été « posé » sur elle, ou sur les siens. Tout ça, c’est ce que raconte le mot Jumbee. Je reste à guetter la suite. Je me demande aussi pourquoi un policier ne vient pas disperser. Bien sûr le policier, Noir lui aussi, sera pris comme les autres, mais il fera son devoir. « Mets un Noir à conduire un Noir ! » Le vieux dicton reste vrai, comme aux temps d’esclavage. La femme, prise de convulsions, se berce d’avant en arrière, on dirait possédée. Ses hurlements ont maintenant une basse, une cadence pure d’horreur. C’est atroce. Un policier, enfin. Deux, même. L’un, le vieux Kraft, autrefois top-sergent danois de troupes de garnison. Kraft est quasi blanc, mais malgré sa nuance africaine, il ne tolère pas les simagrées. Il avance, fait tournoyer sa matraque en menace, grogne des reproches rauques, ordres de circuler. Le groupe commence à couler vers le marché du dimanche, poussé par l’agent brun foncé du sergent Kraft. Ne restent plus, face à face, que le vieux Kraft et la Noire qui a crié, là, dans la rue. Je vois la figure du vieux changer : du masque dur, professionnel, à quelque chose d’humain. Il lui parle bas. Elle répond en marmonnant, pas hostile, seulement pour que nul n’entende. Je parle depuis la galerie. — Qu’y a-t-il, Herr Kraft ? Je peux aider ? Le vieux Kraft lève les yeux, me reconnaît, touche sa casquette. — Stoopide-ness ! dit-il, explose pour expliquer. La fame… elle a eu — Il s’interrompt, fait un geste sec, dramatique, me lance un regard signifiant. Ses yeux disent : « Je pourrais tout vous dire, mais pas de là. » — Une chaise, sur la galerie, pour la pauvre femme ? proposé-je en hochant. — Come ! dit-il à la femme. Elle suit, docile, par l’escalier extérieur, tandis que je vais décrocher la porte au bout de la galerie. On installe la femme — elle semble hébétée, tient la tête d’une main — dans un de mes fauteuils, où elle se balance lentement en chuchotant. Kraft et moi, dedans, jusqu’à la salle à manger. Au dressoir, je sers comme il se doit mon ami, le sergent Kraft de la police de Christiansted. — Ses hurlements m’ont réveillé, une bonne demi-heure trop tôt, dis-je, pour lancer. — Yah, yah, fait Kraft, la vieille tête avisée qui hoche. Elle me dit de Obiman l’a fixée pour de bon, cette fois ! Ça promet. J’attends la suite. — Mais ce que c’est au juste, je ne saurais dire du tout, poursuit Kraft, décevant, comme s’il jouait au secret professionnel. — Un autre, Herr Kraft ? dis-je. Il ne se fait pas prier, « skoal » final à l’œil dans l’œil, comme on fait à la danoise. Cette libation — ce que j’espérais — dénoue sa langue. Épargnez-vous son accent qu’on coupe au couteau. Il m’apprend que cette femme, Elizabeth Aagaard, vit dans une case de l’habitation, près de la Central Factory, à quelques miles de Christiansted. Elle a un fils, Cornelis McBean. Garçon du pays comme on dit « oiseau de potence » : joueur, voleur, mauvais sujet. Déjà passé au tribunal pour broutilles, déjà enfermé plus d’une fois au Christiansfort. Mais, dit Kraft, « c’est pas le vole qui fait la difficulté présente ». Non. Le jeune McBean a eu l’outrecuidance d’aimer Estrella Collins, la fille d’un riche boutiquier noir, rue latérale de Christiansted. Vieux Collins n’en veut pas, ses mots n’ont rien fait à la tête dure du garçon. Alors il a — bref — embauché un papaloi pour l’écarter. — Mais, protesté-je, je connais le vieux Collins. Je comprends qu’il refuse un vaurien pareil, mais — un commerçant, un homme riche à l’échelle du pays, faire appel à un papaloi — ça… — Him Black ! dit le sergent, petit geste qui explique tout. — Et quel genre d’ouanga Collins lui a-t-il fait « poser » ? dis-je après un temps. Le vieux me jette un regard vif au mot. Un mot lourd. En Haïti, courant. C’est talisman comme amulette : attire ou repousse, protège. Mais ici, à Sainte-Croix, la magie des Noirs n’est ni aussi nette ni (comme on l’imagine) aussi mortelle que les tours des papalois, des hougans dans les mornes haïtiens infestés, leurs milliers d’autels à Ougoun Badagaris, à Damballa, au Serpent venu des lointains, terribles Guinées. Je ne peux pas m’attarder au détail des ouangas. On ne peut tout dire. Les détails — — Je crois que c’est un « sweat-ouanga », souffle Kraft, qui pâlit d’un ton sous son ivoire brûlé de soleil. — La femme allègue, continue-t-il, que le garçon va tomber malade et mourir à midi — aujourd’hui. Pour ça qu’elle marche en ville dès l’aube, parce qu’il n’y a pas d’aide. Elle veut se lamenter, comme, ce malheur sur sa tête. Kraft m’a donné tout ce qu’il a. Il mérite sa récompense. Je revisite le dressoir. — Excusez encore, sergent. C’est un peu tôt pour moi. Mais « on ne marche pas sur une seule jambe ». Le sergent grince un sourire au proverbe santa-crucien — un dernier pour la route est toujours justifié — et répond : — Il doit bien marcher — sur trois ! Il ajuste le troisième verre, « skoal », puis redevient le policier. — Je l’emmène, la femme ? demande-t-il sur la galerie où Elizabeth Aagaard se berce toujours, gémit, chuchote sa peine. — Laissez-la ici, dis-je. Esmerelda lui trouvera à manger. Le sergent salue, s’en va. — Gahd bénisse vous, sar, murmure la pauvre. Je la laisse, vais dire deux mots à ma vieille cuisinière, puis vers ma douche en retard. Bientôt sept heures. Après le petit-déjeuner, je demande des nouvelles d’Elizabeth. Elle a mangé, a tout déversé à Esmerelda et aux autres domestiques. Le récit d’Esmerelda fixe l’idée : McBean a été marqué pour la mort par un des plus vieux, des plus meurtriers procédés de barbarie primitive — dont tous les Blancs qui savent vous diront qu’il n’agit que par la psychologie de la peur, cette peur de l’occulte qui engourdit l’esprit africain depuis des millénaires de guerre contre la brousse, et l’emprise de ses féticheurs, prêtres du vodu. On sait — tous ceux qui étudient la « magie » africaine — que des fragments du corps humain — cheveux, ongles, ou même un vêtement longtemps porté — entretiennent un lien magique avec le corps, et une influence correspondante. Un morceau de chemise, porté contre la peau, gorgé de sueur, vaut beaucoup pour fabriquer un charme qui protège — et son contraire, enfoui contre quelqu’un pour lui nuire. Le sang, etc., entre dans ce catalogue. Pour McBean, voilà ce qui a été fait. Le papaloi a mis la main sur une de ses chemises. Il a habillé avec le corps récemment enterré d’un vieil homme noir mort de vieillesse. Trois jours, trois nuits, la chemise au cercueil. Puis on a su la remettre, subrepticement, à portée de McBean. Elle « avait été égarée ». Le garçon la retrouve dans la case de sa mère, la remet. Et, comme si ça ne suffisait pas — la terreur seule, quand il l’apprend, peut tuer — voilà qu’ils apprennent, mère et fils, par la vigne à ragots, la Grapevine, qu’un petit ouanga, composé de ses rognures d’ongles, des poils ras de sa barbe d’une semaine récupérés dans l’écume du rasage, divers bouts de sa personne extérieure, a été « fixé » par le papaloi de Christiansted, puis « enterré contre lui ». Ça veut dire : à moins de retrouver l’ouanga, le déterrer, le brûler, il meurt à midi. Comme il n’a su l’« enterrement » que la veille au soir, et que l’île de Sainte-Croix fait plus de quatre-vingts miles carrés, il a — mettons — une chance sur cent mille milliards de le trouver, le sortir, l’annuler au feu. Songez qu’aux antiques, aux lointaines ascendances, ses ancêtres ont cru, fixé, donné force à ce meurtre par la tête — ça ressemble bien à la condamnation de Cornelis McBean, mauvais Noir de la place, amoureux ambitieux d’une jeune négresse un peu au-dessus de sa caste selon l’ordre africain des Antilles — il passera à midi pile. C’est, noyé de détails, la substance du récit d’Elizabeth Aagaard. Je la regarde, apaisée maintenant, humble, plus la furie hurlante de l’aube. Et à la voir, pauvre âme, le muet poids de mère dans ses yeux ternes d’où les larmes glissent sur la face charbon, je me dis que je veux aider. Que c’est intolérable. Que cette chose est plus vicieuse que les vices ordinaires. Je ne veux pas me croiser les bras et laisser un McBean inconnu disparaître sur ordre d’un papaloi à gages, parce que le lisse Collins a choisi ce moyen — quinze dollars, peut-être — des rognures, un trou dans l’île — pour l’écarter. Je l’imagine, le jeune Noir, livide de peur sans nom — une grappe de frayeurs antiques, héritées, déraisonnables — tremblant, recroquevillé, âme nauséeuse à ce qui vient, trois heures encore quand sonnera midi au vieux beffroi de Christiansfort. Impuissant, pris dans sa tête, devant la condamnation qu’il s’est attirée pour avoir aimé la brune Estrella Collins — père brun lisse qui porte le plateau de quête chaque dimanche dans son église. Il y a du grotesque, à m’asseoir là, devant la mère McBean. Elle a lâché prise, on dirait, résignée au sort de son fils unique. « Him Black », a dit le vieux Kraft. Ce souvenir du plateau entre les mains grasses du boutiquier me ramène une idée. — Votre église, Elizabeth ? — Moi Église anglaise, sar — le garçon aussi. Lui faire grand shandramadan, sar, lui jouer et peut-être un tief, mais lui ancien communicant, sar. L’inspiration vient. Peut-être qu’un des prêtres de l’« English Church » peut aider. Au fond, c’est affaire de croyance. Qu’un ouanga « enterré contre » moi n’aurait pas le moindre effet — pure absurdité de Polynésiens qui tuent au charme en vous faisant regarder votre image dans une calebasse d’eau et secouent l’eau pour détruire l’image ! — peut-être que si Elizabeth et son fils font leur part… Je parle longuement, sérieusement à Elizabeth. Je martèle : la puissance de Dieu l’emporte sur celle des fétiches, même le serpent. À la fin, une espérance chez elle, me semble, elle s’en va. Je saute en voiture, grimpe au presbytère de l’English Church. Le père Richardson, pasteur, lui aussi natif des Antilles, est là. Je lui expose l’affaire. Il me répond : — Je vous suis obligé, Mr Canevin. S’ils prenaient conscience — disons — de ce que vous venez d’énoncer : la puissance de Dieu, infinie, au-dessus de leurs croyances ! Je vous accompagne, tout de suite. C’est peut-être la délivrance d’une âme humaine. Et ils viennent vers nous, curés, pour le vol de deux noix de coco ! Il disparaît deux minutes, revient avec un sac noir, et nous filons vers le village d’Elizabeth, le long de la belle route qui borde la Caraïbe lisse et bleue. Le village d’habitation est étonnamment calme. Le prêtre descend devant la case d’Elizabeth, je range la voiture dans l’herbe de Guinée. Je vois la haute silhouette du père Richardson, austère, longue soutane noire, entrer d’un pas vif. Je le suis, juste à temps pour une scène étrange. Le garçon noir, livide, réduit par la peur, ramassé sous une mince couverture sur un petit lit de fer. Au-dessus de lui, le prêtre. Il se penche, coupe d’un petit couteau quelque chose au cou du garçon, et le jette avec dédain sur le sol battu. L’objet atterrit à mes pieds. Je le regarde. Un petit sac noir, tissu de coton, avec une houppe de plumes de coq noir en haut, serrée de multiples tours de fil rouge vif. L’ensemble gros comme un œuf. Je reconnais l’amulette de protection. Dents qui claquent, froid de mort sur lui, le garçon proteste en créole. Le prêtre répond gravement. — Pas de demi-mesures, Cornelis. Quand on demande l’aide de Dieu, on se défait de tout le reste. — Murmure d’assentiment de la femme, qui arrange une petite table avec une chandelle, dans l’angle. Le père Richardson tire de son sac une petite bouteille à gicleur et fait pleuvoir des gouttes sur l’ouanga au sol. Puis il asperge la case entière d’eau bénite, finit par la femme, moi, et le garçon. Quand l’eau touche sa joue, il tressaille, frissonne. Et soudain cette évidence me frappe : affaire de croyance encore. Passer de la supposée protection du grigri que le prêtre vient de lui trancher et lancer, à la méthode de l’Église, doit — d’une façon obscure — agir très fort sur ce jeune. La bouteille retourne au sac. Le prêtre parle : — Dieu intervient pour toi, mon enfant — et la puissance de Dieu surpasse toutes choses, visibles et invisibles. Il tient tout dans le creux de sa main. Il va ôter ta peur, enlever ce poids de ton âme, et tu vivras. À toi de faire ta part, si tu veux être fortifié par le Sacrement. D’abord la pénitence. Puis — Le garçon, déjà plus calme, acquiesce, le prêtre nous fait signe de sortir, la mère et moi. Je ouvre, sors. Je laisse Elizabeth à vingt pas de la case, mains tordues, lèvres en prière. Je m’assois dans la voiture. Dix minutes. La porte s’ouvre. Signe d’entrer. Le garçon est calme, le père Richardson referme son sac. Il se tourne vers moi : — Adieu, et merci. C’est très bien à vous de m’avoir mené. — Vous ne venez pas ? — Non, fait-il, réfléchit. Non, je reste jusqu’au bout. — Regarde sa montre. — Vous avez dit midi… — Alors je reste, dis-je, et vais me mettre dans un coin de la petite case. Le prêtre reste près du lit, regard sur le garçon, dos tourné vers moi. La femme, en prière silencieuse dans l’autre coin, se tient hors du chemin. Le prêtre se penche, prend la main inerte, le poignet dans ses grandes mains blanches fermes, compte le pouls, jette un œil à sa montre. Puis vient s’asseoir près de moi. — Une demi-heure, murmure-t-il. La femme, rigide, à genoux sur la terre, prie sans un son. Nous restons, sans parler, vingt longues minutes. La tension de l’air devient visible. Brusque chute de la mâchoire du garçon. Le prêtre bondit, saisit, frictionne les mains noir-mate. La tête roule sur l’oreiller, les dents se referment, les paupières battent. Un spasme léger, sous la couverture. Il prend deux, trois grandes inspirations, retombe dans un quasi coma. Le prêtre reste auprès. Je compte à ma montre les minutes jusqu’à midi. Neuf — huit — sept — puis, trois minutes avant midi. À ce point, j’entends la voix basse du prêtre qui récite, monotone. J’écoute, attrape ses mots. Il tient la main du garçon, et les phrases sortent, graves : — … pour résister et surmonter toute attaque de ton adversaire… te donner force contre l’esprit… et qu’il ne prévale en rien contre toi. — Puis, baissant d’un ton, surprise, sa voix d’anglican se met à déclamer dans l’ancienne langue liturgique : — … et effugiat atque discedat omnis phantasia et nequitia… vel versutia diabolicae fraudis omnisque spiritus immundus adjuratis… Les mots grossissent, prennent puissance à mesure qu’il insiste. Nous sommes au bord exact de midi. Je relève la tête de la montre vers le lit : convulsion sur convulsion traverse ce corps mince. Alors la case se met à trembler — un coup de vent tombé de nulle part. Les palmes sèches claquent dehors, la bise siffle sous la porte mal posée. Le rideau de mousseline gonfle d’un coup, voile. Et la voix rauque du garçon : — Damballa ! dit-il net, puis gémit. Damballa : l’un des Grands Mystères du vodu. Je frissonne malgré moi. Plus haut, plus ferme, la voix du père Richardson, posée, maintenant en intonation — grandes phrases de pouvoir, formules interposées, et lui, dressé, comme un mur entre le chétif garçon noir et les Puissances mauvaises qui viennent le prendre pour leurs fins. Il étend une sorte de manteau de protection au-dessus de ce corps rampant. La mère est prostrée, bras en croix sur la terre — dernier geste de supplication possible à l’humain. Mon regard tombe au coin extrême de la pièce — un objet, forme bizarre, dépasse d’un tas d’habits. Midi exact. Je vérifie la montre, le coup lointain de l’Angelus roule depuis la lourde cloche de St John. Le père Richardson cesse son récitatif, repose la main du garçon sur la couverture, entonne l’Angelus. Je me lève, à la fin je lui tire la manche. Le vent — curieusement — a totalement cessé. Seul le soleil de midi tape sur la tôle du toit, étouffant. Il m’interroge. Je pointe le coin, sous les vêtements. Il va, se penche, tire un grossier serpent de bois. Il lance un regard de reproche à Elizabeth, qui se prosterne de plus belle. — Prends-le, Elizabeth, dit le père. Casse-le en deux. Jette-le dehors. Elle rampe, le prend, le brise net, se relève, visage cendré de peur, ouvre la porte et jette les morceaux. Nous revenons au lit. Le garçon respire calmement. Le prêtre le secoue. Il ouvre des yeux noyés — des yeux d’ivrogne. Il louche stupidement. — Tu es vivant — par la miséricorde de Dieu, dit le prêtre, sévère. Debout. Il est bien passé midi. Tenez — Mr Canevin te montrera sa montre. Tu n’es pas mort. Que cela te serve : laisse à Dieu ce qu’il a mis hors de ta portée. Le garçon s’assied, hébété, la mince couverture autour des épaules, au bord du lit. — On peut repartir, dit le père, très simple, en prenant son sac. Je tourne la voiture à droite, juste devant la barrière du village. Je jette un coup d’œil : le village grouille de Noirs qui se pressent à la case d’Elizabeth Aagaard. À côté de moi, la voix un peu monotone du père. Il parle pour lui, peut-être à haute pensée. — Créateur — de toutes choses — visibles et invisibles. Je roule lentement, pour les canards, poules, porcelets, marmots, carrioles à bourricots, entre la ville et le presbytère. — C’était, dis-je en serrant sa main à l’adieu, une expérience. — Oh — ça ! Oui, oui, tout à fait ! dit-il. Je pensais — pardonnez — à mes malades de l’après-midi. Mon vicaire n’est pas remis de sa dernière dengue. Je suis chargé. Venez prendre le thé — un de ces jours, vers cinq. Je rentre au pas. Un prêtre des Indes occidentales. Ce vent soudain — le petit serpent de bois — la peur nue dans les yeux du garçon noir. Tout ça — travail du jour pour le père Richardson. Dans ces grandes mains carrées un peu maladroites, celles qui tiennent le Sacrement chaque matin. Parfois je me lève tôt et je vais à l’église moi-même, en semaine, par les routes douces dans le gris avant l’aube, parmi des dizaines de Noirs aux pas doux, pieds nus, allant à l’église, à l’aube, chercher force et puissance pour la vieille bataille entre Dieu et Satan — le Serpent — ici où les fils de Cham tremblent encore sous la peur persistante de l’antique malédiction tombée sur leur ancêtre pour avoir ri de son père Noé. FIN.|couper{180}

traductions

Trancrède Le Noir

D'après un récit de Henry S. WhytheHead "The Black Tancrède" parut dans Weird Tales (vol. 13, n° 6), numéro daté juin 1929Tancrède Le Noir C’est vrai : Tancrède-le-Noir n’a pas lâché de malédiction sur Hans De Groot quand son corps en bouillie s’est affaissé sur le chevalet. Il a maudit Gardelin. Mais faut se souvenir : le gouverneur Gardelin est reparti chez lui, au Danemark, donc hors d’atteinte—quoi que ce soit qui ait frappé Achilles Mendoza et Julius Mohrs. Et Tancrède-le-Noir, disait-on, tenait toujours parole : il en avait voué trois. Le Grand Hotel de St. Thomas, îles Vierges, renvoie une lumière qui fait presque mal, tout badigeonné de chaux, chaque hiver, jusqu’aux coins. Élevé un peu plus d’un siècle plus tôt, c’est du tropical pur, architecture qui fait sa loi à partir d’une seule urgence : tenir quand passent les cyclones d’été. Des murs épais, pierre, brique, ciment lourd. Des pièces carrées, énormes, plafond à six mètres. Solide, oui, et pourtant le cyclone de 1916 a décapité l’étage supérieur ; jamais reconstruit. Le profil uniforme sur deux niveaux casse la symétrie d’origine, mais l’ensemble garde sa prestance—du temps où la Haute Cour coloniale danoise siégeait dans une aile, et où ses « cages d’esclaves » étaient réputées pour leur sûreté. Le long de la grande cour intérieure que la masse du bâtiment enserre, côté rade—jadis un cratère, quand l’Atlantide et sa sœur Antillea levaient leurs civilisations au milieu de l’océan—on a rajouté deux maisons, croit-on, un peu après le gros œuvre. Les vieux de St. Thomas se chamaillent encore là-dessus. Sous celle qui touche l’hôtel, escalier commun vers sa vaste galerie, se trouvent ces mêmes cages : aujourd’hui un atelier unique, gigantesque, où le linge de l’hôtel passe toute l’année aux lessives et aux fers, sans pitié. Au début, l’endroit s’appelait « Hôtel du Commerce ». C’est dans la plus proche des deux maisons, la plus petite, que je me suis installé pour l’hiver. J’avais accepté cette maison parce que je voyageais avec mon cousin, Stephen de Lesseps, quatorze ans. Sa mère, ma cousine Marie, m’avait prié de l’emmener respirer un autre climat. Stephen est un garçon facile à vivre. Je lui faisais la classe, il lisait beaucoup, donc les livres avançaient et le reste, ce que l’on apprend autrement, prenait de l’ampleur. À la longue, Stephen s’est révélé d’une tenue, d’un bon sens, d’une compagnie telle que je me suis félicité d’avoir dit oui à Marie. Au milieu de l’hiver, Marie et sa sœur Suzanne nous ont rejoints pour un mois. Joseph Reynolds, l’Américain qui possède le Grand Hotel, leur a donné la chambre 4, énorme double pièce ouvrant sur la salle de bal, là où se tient d’ordinaire le grand monde de la capitale des îles Vierges. Je dois poser ce décor si je veux que mon histoire tienne. Sans Stephen, je ne serais pas resté à St. Thomas : j’ai préféré la capitale à mon île chérie, Santa Cruz, pour lui. Un maître de castillan renommé, Don Pablo Salazar, vit ici ; le directeur de l’instruction dans la maison voisine—bref, de bonnes raisons. Et sans Stephen, Marie et Suzanne n’auraient pas fait ce voyage, n’auraient pas dormi un mois dans la 4, et cette histoire peut-être n’aurait jamais trouvé son chemin. Elles sont arrivées début janvier, après une virée à travers « les îles du bas »—ces bijoux où l’Angleterre et la France se disputaient la mer il y a un siècle. Ravis de la 4. Des lits à baldaquin en acajou, gigantesques. Tout le monde les recevait. Les boutiques les appâtaient. Elles se gorgeaient de la chaleur d’un été en plein hiver, dans ce climat de baume et d’épices. Elles n’en revenaient pas de comme Stephen avait poussé, ni du polissage que l’une des sociétés les plus polies du monde avait ajouté à ses bonnes manières naturelles. Bref, mes cousines se sont régalées et sont reparties enthousiasmées par la grâce étrange et l’hospitalité sans mesure de la capitale—dernière conquête coloniale de l’Oncle Sam, ex-Indes occidentales danoises. Seule ombre au tableau, ont-elles fini par dire : la 4 ne leur laissait pas vraiment dormir. Air, commodités, lits splendides, rien n’y faisait. Toujours le même passage à vide : le réveil autour de quatre heures, le plus mauvais moment de la nuit. Elles m’en ont peu parlé. Plus tard j’ai compris : elles n’osaient pas admettre qu’un détail, quoi que ce soit, contrariait leur plaisir chez moi. À tout prendre, Suzanne l’avait dit en riant : on a frappé aux doubles portes à cet horaire-là. Ça n’avait pas imprimé, sur le moment. Bien plus tard, à force de les cuisiner, j’ai su que c’était presque chaque matin. Elles avaient glissé le mot à la femme de chambre, une fille noire, qui les avait regardées avec des yeux ronds, « bête », disait Marie. Elles ont tenté des explications : balais mal tenus à l’aube ; un appel tôt pour un client—un officier de marine, mettons—qu’il fallait sortir du lit. Abandonné. Elles ont opté pour l’idée d’un dévot allant à l’office le plus matinal—anglican comme catholique, ici, c’est cinq heures, elles savaient, elles s’étaient levées pour voir. Elles savaient aussi—parce que plusieurs fois elles ont ouvert—qu’il n’y avait personne derrière la porte. Elles ont donc parlé d’un phénomène d’oreille, une illusion. Je l’ai dit, elles étaient fascinées par St. Thomas, et rien, surtout pas une broutille nocturne, ne les a détournées des bizarreries locales, la langue étrange des Noirs, l’accueil prodigue, les meubles d’un autre âge, les réverbères, les petites échappées de rue, l’indigo impossible de la mer, et, je crois, surtout les histoires, les histoires qu’on entend ici à demi-mot. Parce qu’ici, cœur battant d’un vieux roman, les histoires pullulent. En septembre 1824, on a pendu le pirate Fawcett et ses deux lieutenants. Aujourd’hui encore de grandes portes d’acier protègent les commerces et la Dansk Vestindiske Nationalbank—autrefois c’était contre les flibustiers qu’on verrouillait ainsi. Plusieurs fois, le sang a coulé dans les rues ; ville de proue comme Panama, elle a subi le sac, même si on ne l’a jamais brûlée, elle, comme Frederiksted, à Santa Cruz, la voisine. Parmi ces récits, celui de Tancrède-le-Noir. Dahoméen, dit la tradition. Il aurait vécu là même, dans une de ces cages, sous ma maison. Étrangeté : réfugié d’Haïti, tout noir, africain pur sang. À St. Thomas, à l’époque de Dessalines, Toussaint, Christophe—Christophe, roi noir du Nord, son citadelle invraisemblable perchée derrière le Cap—des Blancs ont fui Haiti par grappes. Christophe, tyran mémorable, mais le seul peut-être à avoir fait des millions avec le « travail libre » de ses frères noirs. Tancrède avait, dit-on, courroucé Christophe : malheur absolu. Pourtant, contrairement à d’autres, il avait échappé au bourreau du roi, celui qui se vantait de trancher net sans tacher le col. Par un enchaînement d’astuces, planqué dans une cale qui empestait le rat, sur une goélette du XIXe, sous des peaux de chèvre ou des ballots de morue sèche, Tancrède s’est faufilé jusqu’au refuge danois de St. Thomas. Ici, il est tombé vite dans l’endettement sans issue—guerrier, fils d’un peuple guerrier, pas marchand. Il a fini propriété de Julius Mohrs, et c’est là que l’hôtel entre en scène : on a logé Tancrède, pour sûreté, dans une de ces cages sous ma maison. Il s’est échappé—âme trop raide pour courber l’échine—et a gagné St. Jan, l’île d’à côté. Là, on le retrouve « travailleur libre » dans les cannes d’Erasmus Espersen. Lors de l’Insurrection de 1833, il mène les siens contre les lois du gouverneur Gardelin. Puis, empoigné vivant—par des troupes françaises venues de la Martinique pour aider les Danois à casser la révolte, ou des Espagnols de Porto Rico—grave erreur de sa part—on le ramène enchaîné à St. Thomas, et on le tue, par la torture. La sentence tombe à la Haute Cour coloniale danoise, siégeant dans ses murs—l’hôtel—sous l’œil du juge de Gardelin. On lui a coupé les mains, l’une par jour. On lui a broyé les pieds—après « trois pincées avec un fer rouge »—, punition achevée à la barre de fer par Achilles Mendoza, bourreau, esclave noir. Le fer a cassé ses tibias comme des branches. « Pincé », mutilé, pour l’exemple : on l’avait pris les armes à la main, insurgé, et Gardelin, dont le nom reste maudit chez les Noirs, voulait marquer. À l’ultime souffle, Tancrède a maudit. Mendoza. Julius Mohrs. Le gouverneur Gardelin. On a jeté son corps fracassé dans la chaux vive, cour du fort, avec sa main gauche, restée cramponnée au barreau du chevalet—on n’a pas pu l’en détacher. Mendoza a cassé le bois, main accrochée, et tout a filé dans la fosse. L’autre main, coupée la veille, disparue ; personne n’a cherché. À l’époque, ce genre de « curiosité » trouvait vite un amateur dans la foule. Quatre mois plus tard, on retrouve Julius Mohrs étranglé dans son lit. La cravache n’a sorti aucun mot des domestiques. Personne n’a jamais su qui avait fait le coup. Mohrs, comme Gardelin, passait pour un maître dur. Achilles Mendoza est mort « d’une crise » en 1835, dehors, dans la cour de l’hôtel, à deux pas des portes des cages. Beaucoup ont vu sa chute, même de nuit—la lune caribéenne, à sa pleine, sur laquelle j’ai lu, moi, tant il y a de lumière. À Santa Cruz comme ici, les nuits de pleine lune ont longtemps permis d’économiser les réverbères ; on fait encore pareil. Certains Noirs, d’abord, ont déclaré que Mendoza s’était étranglé lui-même. Idée absurde née du geste : ses deux mains étaient déjà à sa gorge avant la chute, bave aux lèvres, haletant, et on les a retrouvées serrées, muscles noués, rien à faire, quand on a ramassé le corps et l’a roulé pour l’enterrement à la première heure. Évidemment, tous ceux qui se souvenaient de Tancrède-le-Noir—de sa parole, de sa magie autant que de lui—ont conclu qu’il avait achevé sa vengeance depuis l’au-delà. Peut-être Mohrs aussi… Les Danois ont balayé tout ça d’un rire poli. Ça n’a pas fait bouger d’un millimètre la croyance noire. Quashee n’était qu’à une génération de l’Afrique, où ce sont des choses ordinaires. Les pratiques, des gris-gris à la nécromancie, le Vaudou mortel au « dent d’un mort » pour la veine au jeu, tout ça est venu par Carthagène et d’autres routes, sinueuses, directes, depuis la Côte de l’Or, le Dahomey, l’Achanty, le golfe du Bénin—de Dakar au Congo—puis s’est assis ici, aux Antilles. Et Quashee, aujourd’hui chrétien de toute couleur, passé par lycée ou fac, plus nombreux que jamais, a dépassé en nombre ses anciens maîtres blancs. Les Blancs ne commandent plus. Ils vivent avec, sous la même lune, le même soleil, à l’ombre des tamariniers, dans l’éclat qui brûle l’œil des hibiscus, le magenta violent des bougainvillées. Gardelin a regagné le Danemark tout de suite après la Guerre des Esclaves de 1833, où, à lire les archives, il est mort au lit, plein d’années et d’honneurs. Mes cousines sont retournées sur le continent. Elles ont quitté l’île autour du 10 février. Stephen et moi, navrés, avons repris notre rythme, retour prévu mi-mai. Un matin, quelques semaines après, Reynolds, le patron, m’interpelle. — Vous avez entendu le boucan cette nuit, enfin ce matin tôt ? — Non, dis-je. Quoi ? Si ça s’est passé dehors, peut-être. Mais dedans, depuis ma maison, on n’entend rien. — C’était dedans, dit Reynolds, donc non. Les domestiques en parlent encore—pour eux, c’est la Jumbee de la 4 qui recommence. Au fait, vos cousines étaient dans cette chambre. Elles vous ont dit quelque chose ? — Oui, maintenant que vous le dites. Suzanne m’a parlé de coups frappés à leur porte, vers quatre heures. Plus d’une fois, je crois. Elles se sont dit que c’était un « appel » très matinal, qu’on se trompait de porte. Elles n’ont pas insisté. Qu’est-ce que c’est que cette « Jumbee de la 4 » ? Je ne la connaissais pas, celle-là. Une Jumbee, c’est un fantôme ouest-indien. Dans les îles françaises, on dit zombi. Mille variantes—je ne détaille pas—mais un trait : c’est toujours noir. Les Blancs ne « marchent » pas après la mort, paraît-il, quoique j’aie connu trois planteurs que l’on disait loups-garous. Chez les Noirs des Antilles, il y a tout, du porte-bonheur au nécromant, le Vaudou violent, la dent de mort pour la chance. Jumbee, c’est l’ombre en général. Qu’une chambre de l’hôtel ait la sienne ne m’étonne pas. Ma surprise, c’est de ne pas l’avoir appris plus tôt. Et désormais je repensais à Marie, à Suzanne. — Racontez, dis-je. Reynolds sourit. Homme instruit, il connaît ses îles. — Là, c’est du flou, dit-il. On dit qu’il y a « toujours eu une Jumbee » liée à cette chambre. Ce matin, on a eu un touriste, Ledwith, juste de passage—il venait de Porto Rico sur la Catherine, reparti ce matin sur la Dominica, « down the islands ». Il est rentré tard de soirée. Plus moyen de dormir : on frappait à sa porte. Il a crié, rien. Les coups ont continué, il s’est fâché. Il a saisi la cruche en terre sur la table de nuit, lancé, plein centre du loquet ; la cruche a éclaté. Puis, furieux, il a ouvert, personne. Il a décidé qu’on se moquait de lui. Absurd, l’homme ne connaissait personne. Il a tempêté dans la salle de bal, réveillé les Gilbertson et Mrs Peck—leurs chambres donnent là—, fini par me réveiller. Je l’ai calmé. Plus de coups ensuite. J’ai craint que ça vous ait dérangés, vous et Stephen. Content que non. On n’a pas ces bruits d’ordinaire. — Hm, fis-je. Eh bien ! Je pensais à Ledwith. Parti déjà. Intrigué désormais—cet incident, plus le souvenir flou de mes cousines. Je n’avais presque rien, mais assez pour me mettre la Jumbee de la 4 en tête. Plus rien pendant un temps. Puis, quand « ça » a repris, j’étais dans la 4 moi-même. Voilà comment. Une famille américaine, les Barnes, installés ici—lui, je crois, petit fonctionnaire aux travaux publics ou à l’agriculture—laissa tomber leur bail et décida d’entrer à l’hôtel au mois, pour la paix. Deux enfants, madame lasse des corvées. Mauvais personnel, ici c’est toujours lourd quand il est mauvais. Une des maisons de l’hôtel leur allait. L’autre, louée à l’année au directeur de l’instruction et sa famille, des Américains charmants. C’était le premier mai, et comme Stephen et moi devions embarquer le douze, je propose à Reynolds de céder notre maison aux Barnes et de nous loger quinze jours dans une double. Il nous donne la 4, sans doute la mieux, libre par chance. La première nuit, je rentre tard. J’étais allé avec le colonel des marines et sa femme accueillir un navire : Major Upton revenait d’un mois de congé. Deux jours plus tôt, un câble avait appris au colonel la mort soudaine de Mrs Upton, en Virginie. Nous ignorions si Upton l’avait appris à bord par fil sans fil—on pensait que non. Le navire annoncé à 1 h a accosté après 2 h. Upton avait reçu le message. Nous avons fait au mieux pour l’accueil. Je rentre vers 3 h 30. J’entre par la porte latérale, toujours ouverte, traverse la salle de bal sur la pointe, ouvre doucement la 4. La lune, en nappe, inonde la pièce par les jalousies entrouvertes. À travers la moustiquaire de son baldaquin, on devine Stephen, silhouette immobile. Je me déshabille sans bruit, pour ne pas le réveiller. Mes vêtements blancs dans le sac de lavage, les chaussures boisées, tout rangé—je suis maniaque—quand, à une minute des quatre heures, dans mon dos, sur la porte donnant sur la salle, un net, sec : toc-toc-toc. Impossible à confondre. J’étais à moins d’un mètre. Je ne mens pas : la peur, celle qui grimpe la colonne comme une eau froide, je l’ai sentie ; ces fourmillements aux racines des cheveux, comme si ça se dressait. Mais si je suis vieille fille sur mes affaires et trop scrupuleux dans mes récits, personne n’aura le droit de me traiter de lâche. Un pas, j’ouvre. Et—que Dieu m’en soit témoin—au moment même où ma main tourne le petit bouton de laiton, les derniers coups—car l’appel se répétait, comme l’avait dit Ledwith—tombent, à trois doigts de ma paume, de l’autre côté. La salle de bal est vide, blanche, immobile. Rien ne bouge. Tout est visible, la lune—pleine il y a deux nuits—déverse le jour sur la galerie aux neuf arches maures qui encadre la rade. Rien. Absolument rien à voir ni à entendre. Je jette un œil vers le mur où s’ouvre la 4. Quoi, là ? Le cœur saute, puis cogne. Une chose, une ombre plus dense que les autres, grand Noir épaissi dans la nuit, glisse contre le mur vers le passage—rideau—qui mène à l’entrée. À peine le temps de voir que déjà ça se dissout. Puis un bruit sourd, mat, du côté où j’avais cru l’apercevoir filer. Je scrute, le cœur tambour. Là, sur le sol, filant vite dans la même direction, démarche oblique, comme un crabe, mais sans un bruit, une chose de la taille d’une balle. Pieds nus, pyjama de soie fine, mais je pars—sans arme—derrière. J’ai pensé : la plus grosse tarentule que j’aie vue, ici ou ailleurs. Ce n’était pas un crabe : sa façon de courir y faisait penser, compacte, latérale, mais un crabe, sur ce plancher dur, on l’entendrait cliquer. Ici, rien. Velours. Qu’est-ce que j’en ferais si je l’attrapais ? Instinct, seulement. Je gagne sur elle. Elle se glisse sous le rideau, disparaît dans le couloir de palier. En passant le rideau, je vois bien : impossible à coincer. Trop de cachettes. Les grandes portes d’entrée sont closes en bas. La cage d’escalier, poix noire. Je rebrousse, referme doucement la 4, et me coule dans mon baldaquin. Bord la moustiquaire. Je dors aussitôt, ne me réveille qu’à 9 h 30. Stephen, parfait, a compris ; il s’est levé sans bruit, a fait monter mon petit-déjeuner. C’était samedi—pas de leçons. Journée prise à la machine ; j’étais lancé dans un texte qu’il me fallait boucler pour le courrier de New York via Porto Rico. Petite sieste en compensation. Décidé : lever pour l’office de 5 h dimanche—je hais cela en secret, mais ça me donnerait un vrai départ. On s’est couchés tôt, vers 9 h 30, Stephen de retour du cinéma à la base. Je devais être plus fatigué que je ne croyais. Un sommeil de pierre. Combat avec le réveil à 4 h 15. À l’heure à l’église, retour juste avant six. Aube à peine ouverte quand j’entre par le côté, monte l’escalier. Le long de la salle encore grise, la tarentule—ou quoi—revient, même démarche, longeant la plinthe, vers moi cette fois. Elle rentrait, pensais-je, de la cache où je l’avais chassée. J’avais à la main un bâton de marche, bois de wattle noir, souple, taillé à Estate Ham’s Bay, à Santa Cruz. Je presse le pas. L’aube blanchit, je vois ce qui n’allait pas : c’est une bête mutilée. Pas un crabe. Une araignée sur cinq ou six pattes, pas huit. D’où ce côté crabe. Elle arrive près de la 4. J’accélère—la porte est entrebâillée—je ne veux pas de cette horreur dans la chambre de Stephen. Je frappe, net, elle esquive et se glisse sous le grand conque qui cale la porte. Des conques, ici, servent à tout. Aux Bahamas, on mange la chair. Parfois, elles donnent des « perles ». On voit les coquilles partout—bordures d’allées, cimetières, rangées dans le ciment comme briques roses. Au Grand Hotel, chaque porte a son conque. Le nôtre, très vieux, peint brun foncé pour résister à l’air salin. J’approche avec prudence. La piqûre des tarentules d’ici n’est presque jamais mortelle, mais elle vous colle l’hôpital pour quelques jours, et celle-ci était la plus grosse que j’aie vue. Je glisse l’extrémité du bâton sous le bord, renverse. Plus d’araignée. Elle s’était glissée dedans. Un conque a de la place. Je me décide : je ne veux pas d’un tel pensionnaire. Je bourre vite l’ouverture triangulaire avec une bonne boule de papier—un supplément dominical de New York d’il y a une semaine, ramassé au milieu de la salle—, c’est risqué, la tarentule est batailleuse, mais ça tient. Puis je sors le coquillage sur la galerie dallée. Là, ça y voit. Je lève le conque et le brise d’un coup au sol. Ce que j’attendais : des éclats partout, du gros au poudreux. Je me tiens prêt, wattle levé, pour écraser la bête au saut. Surprise : rien ne sort. Je me penche. Parmi les gros morceaux, l’un a une forme qui me heurte, un dessin qui fait signe, tout rose sale comme la nacre. Je le retourne au bout du bâton. C’était une main de Noir. Paume vers le haut, rose d’abord—la paume, chez les plus noirs, est rose, comme la plante des pieds. Mais le dos, cet ongle, le poignet, c’était sans erreur. Une main tranchée, qui avait appartenu à un Noir sans mélange. Le nom s’est planté en moi : Tancrède. N’appelait-on pas « Tancrède-le-Noir »—plus noir que noir ? La vieille histoire, la noirceur de cette relique, et la conclusion s’est imposée, folle, inouïe : la main de Tancrède-le-Noir—ou du moins la main d’un Noir très noir—était là, sous mes yeux, au milieu des débris d’un conque. Je respire, me baisse, la prends. Sèche et dure comme du conque, étonnamment lourde. Je la tourne, l’examine. Personne encore debout, même la cuisine silencieuse. Je glisse la main dans la poche de ma veste de drill et rentre dans la 4. Je la pose sur la table au marbre du centre, la regarde. Stephen, je l’ai vu d’un coup, n’était plus là. Il avait filé à la douche. À peine le temps de la fixer qu’une idée, invraisemblable mais obstinée, s’incruste. Quelque chose à cinq ou six « pattes » avait couru sous le conque. Rien d’autre n’est sorti quand j’ai brisé. Ces faits-là, je les ai vus. Pas des on-dit. Pas une fable de Quashee. J’entends des pas feutrés, sandales. La main retourne à la poche quand Stephen entre, ruisselant. — Bonjour, cousin Gerald. Levé tôt, on dirait. J’ai entendu l’alarme, moi j’ai replongé. — Oui, dis-je. Beaucoup de travail. — Je t’aurais accompagné, reprend Stephen en s’habillant ; je file au service de six si je peux. Il s’habille vite, me lance un mot, et court—l’église anglaise est à deux pas. Je me lève, traverse la salle en biais, et entre dans le bureau de Reynolds, à l’ouest. J’ai une idée. Vérifier, ou enterrer. Je tire du bas d’une bibliothèque les trois gros registres, cuir fauve, de l’Hôtel du Commerce. Je veux—si la numérotation n’a pas changé—savoir qui occupait la 4 à l’époque du procès et de la malédiction. D’instinct, le point clé. Et je tombe des nues en voyant, brunie, frisottée, l’écriture faire surface. De 1832 à 1834 inclus, la chambre 4, Hôtel du Commerce, Raoul Patit, propriétaire, était occupée par un certain Hans de Groot. Le juge de la Haute Cour. Celui qui a condamné Tancrède à l’amputation, au « pincement », au chevalet. J’avais mon explication. Si c’était un roman, je raconterais que j’ai demandé la permission d’aller rendre la main à la fosse de chaux de Tancrède. Je déroulerais la recherche d’archives, la localisation de la fosse, la main qui s’échappe, me traque, la chance, le feu purificateur, etc. Mais ce n’est pas un roman—et je n’embellis pas. Ce que j’ai fait : filer à la cuisine. Lucinda, large, découpait le bacon. Deux aides noires pressaient les oranges. — Bonjour, Lucinda, le feu est parti ? — Mornin’, Massa Canevin, sah, feu bien chaud, sah. Vou’ voulez cuisiner quelque chose, sah ? Un rire des deux filles. Je souris. — Je veux seulement brûler quelque chose. Je m’avance, soulève un rond de fonte, et laisse tomber la chose—cette horreur momifiée—au cœur du lit de braises rouge cerise. Elle s’est tordue—comme si c’était vivant, protestant. Une odeur mince, cuir très ancien. En quelques minutes, la peau sèche, l’os calciné ne sont plus que braises informes. Je remets le rond, et, pour compenser la curiosité de Lucinda, je lui laisse un billet brun de cinq francs—c’est encore la monnaie de la banque danoise, et elle a cours ici. — Merci, sah, God bless you, Massa Canevin, sah, souffle Lucinda. Je sors, assez sûr que la Jumbee de la 4 ne réveillera plus personne à quatre heures—ni à aucune autre—, et que l’éternité a enfin repris Tancrède-le-Noir, homme tenace, qui, disait-on, tenait parole. C’est vrai, je l’ai dit d’entrée : Tancrède n’a pas maudit Hans de Groot, et Gardelin est rentré mourir au Danemark—hors de portée de ce qui est arrivé à Achilles Mendoza et Julius Mohrs. Peut-être que l’ombre tenace de Tancrède, limitée dans son pouvoir—canalisée par cette main coupée—ne pouvait agir que sur l’île où il était mort. Je n’en sais rien. Il y a des règles, presque, à ces affaires-là—des règles auxquelles Quashee croit comme à l’évangile. Mais depuis ce matin-là, moi, Gerald Canevin, qui prétends dire vrai, je n’ai plus jamais vu une grosse araignée sans un frisson dedans. Je crois savoir ce que c’est, la peur des araignées. Parce que j’ai vu cette chose courir dans la salle de bal comme une araignée mutilée—je l’ai vue filer sous le conque. Et elle n’est pas sortie comme elle y est entrée.|couper{180}

traductions

La Bête Noire

*Henry St. Clair Whitehead (5 mars 1882 – 23 novembre 1932) fut un écrivain américain de récits fantastiques et horrifiques, mais aussi un clerc épiscopal au parcours riche et atypique. Diplômé de Harvard en 1904 aux côtés de Franklin D. Roosevelt, il y fut un athlète reconnu avant de publier un journal politique à Port Chester, puis de diriger des initiatives sportives pour la AAU. Ordonné diacre en 1912, Whitehead embrassa une carrière religieuse qui le mena à devenir archidiacre des Îles Vierges de 1921 à 1929, notamment à Saint‑Croix. Ce séjour aux Antilles marqua son œuvre : il puisa dans les légendes, les croyances et les rituels vaudous de ces îles un matériau unique, imprégnant ses récits d’un exotisme envoûtant. Correspondant et ami d’H. P. Lovecraft, il contribua dès 1924 à Weird Tales, Strange Tales et autres pulps. Lovecraft lui-même évoqua ses nouvelles comme une « fiction étrange d’une puissance discrète et réaliste », saluant notamment The Passing of a God comme l’apogée de son génie. Après son retour aux États-Unis, Whitehead exerça à Dunedin (Floride), jusqu'à sa mort en 1932. Ses récits, collectés dans des volumes comme Jumbee and Other Uncanny Tales (1944) et West India Lights (1946), continuent d’être célébrés pour la finesse de leur atmosphère et la singularité de leur cadre caribéen.* — - ## La Bête Noire (traduction littérale) En diagonale, de l’autre côté du marché du dimanche de Christiansted, sur l’île de Santa Cruz, en face de la maison connue sous le nom d’Old Moore’s, où j’ai séjourné une saison — c’est-à-dire, le long du côté sud de l’antique place du marché de la vieille ville, bâtie sur l’emplacement abandonné de l’ancienne ville française de Bassin — se dresse, dans une austère grandeur fanée, une autre et bien plus vaste demeure ancienne connue sous le nom de « Gannett’s ». Pendant près d’un demi-siècle, la Gannett House est restée vide et inoccupée, sa solide façade de maçonnerie donnant sur la place du marché affichant un aspect morne et distant, avec ses rangées de fenêtres hermétiquement closes, ses pierres assombries et décolorées, et l’ensemble de son allure, sévère et rebutante. Durant ces cinquante années environ où elle était restée close, lançant un regard sombre et vide à la foule humaine qui passait devant sa masse imposante et ses portes closes et rébarbatives, divers individus avaient tenté, à maintes reprises, de la faire rouvrir. Une telle demeure — l’une des plus vastes résidences privées des Antilles, et aussi l’une des plus belles — ainsi fermée et inutilisée, simplement parce que telle était la volonté de son propriétaire absent, homme arbitraire et plutôt mystérieux, que l’île n’avait pas revu depuis la durée de vie d’un homme mûr, ne pouvait manquer de susciter l’intérêt de locataires potentiels. Je sais, parce qu’il me l’a raconté, que le Révérend Père Richardson, de l’Église anglicane, tenta de l’obtenir en 1926 pour y installer un couvent pour ses religieuses. Pour ma part, j’essayai d’en louer une partie pour la saison ; l’année où, faute d’y parvenir, je pris à la place Old Moore’s — maison aux ombres étranges, aux vastes pièces, aux portes immenses et hautes par lesquelles, d’innombrables fois, Old Moore lui-même, portant — si les rumeurs étaient vraies — un étrange fardeau d’appréhension mentale, avait glissé autrefois, dans un frisson d’anticipation terrible… Une enquête auprès des bureaux du Gouvernement révéla que le vieux Maître Malling, survivant du régime danois, vivant à Christiansted et d’une aide précieuse pour nos fonctionnaires lorsqu’il s’agissait de démêler de vieux documents danois, avait la charge de Gannett’s. Herr Malling, que j’allai voir à son tour, se montra courtois mais ferme : la maison ne pouvait être louée en aucune circonstance ; telles étaient ses instructions — des instructions permanentes, consignées dans ses dossiers. Non, c’était impossible, hors de question. Je me rappelai alors quelques vagues allusions que j’avais reçues à propos d’un vieux scandale. Et puis, soudain, l’occasion se présenta, totalement inattendue. Au début de l’année suivante, on m’informa que la maison avait été rouverte et qu’une dame, Mrs Garde, l’avait occupée, seule avec quelques domestiques. On me dit aussi qu’elle recevait volontiers, et que je pourrais, si je le souhaitais, la rencontrer. Je me rendis donc chez elle. Ce fut par un après-midi brûlant de la saison sèche. Les volets de la façade donnant sur la place étaient grands ouverts, laissant entrer des vagues de lumière dans les pièces immenses. Mrs Garde m’accueillit sur la large véranda, vêtue d’une robe légère aux tons pâles, le visage à la fois cordial et réservé. Elle me parla de son installation, des réparations qu’elle avait dû faire pour rendre la maison habitable, et, presque tout de suite, aborda ce que je n’osais espérer : la raison pour laquelle Gannett House était restée close si longtemps. Elle ne prétendait pas tout savoir, mais disait qu’il y avait « quelque chose » dans la maison. À ce stade, elle me proposa de revenir un soir, en compagnie de mon ami Haydon, pour en parler plus à loisir. Nous revînmes donc, Haydon et moi, deux jours plus tard, vers le milieu de l’après-midi. La chaleur semblait moins lourde que lors de ma première visite, et la véranda, baignée d’ombre, offrait un semblant de fraîcheur. Après quelques minutes de conversation sur des sujets banals, Mrs Garde prit un ton plus grave et commença son récit. — La première fois, dit-elle, c’était il y a plus de quinze ans. Mon mari vivait encore. C’était une nuit chaude, au cœur de la saison des pluies. La maison dormait, et j’étais assise là, justement, à cette place. La lune éclairait la cour, et je pensais à mille choses, quand j’ai senti… oui, senti d’abord, puis entendu… un souffle lourd, irrégulier. Elle hésita, comme si elle revivait l’instant. — J’ai cru qu’un animal s’était introduit. Mais quand j’ai levé les yeux, je n’ai rien vu… rien que l’ombre de l’arbre. Pourtant, le souffle continuait. Puis des pas se sont fait entendre. Lents. Lourds. Comme si quelque chose tournait autour de moi. Elle marqua un silence. — Depuis cette nuit-là, cela revient… sans prévenir. Parfois des mois passent. Parfois plusieurs fois dans la même semaine. Toujours le même ordre : le souffle, les pas… puis l’impression qu’une présence se penche sur vous. Elle nous invita alors à la suivre jusqu’à une aile latérale de la maison. Là, dans une pièce presque nue, elle s’arrêta et désigna le sol : — C’est ici que cela commence souvent. À cet instant, je crus percevoir une légère vibration dans l’air, comme si une onde invisible venait de traverser la pièce. Je ne fis aucune remarque, mais Haydon, qui se tenait à ma gauche, eut un petit mouvement de tête, comme s’il confirmait avoir perçu la même chose. Ce que Mrs Garde nous avait raconté était déjà assez étrange en soi. Mais plus tard, lorsque nous eûmes l’occasion d’examiner certains vieux papiers laissés dans la maison par la famille Gannett, nous trouvâmes quelque chose de plus étrange encore. Il s’agissait d’un cahier relié en cuir, terni et craquelé par le temps, dont le fermoir de cuivre portait une oxydation verte. C’était le journal d’Angus Gannett, daté des années 1840. Une entrée, en particulier, attira notre attention : « La nuit dernière, alors que je traversais la cour, je fus pris d’un malaise soudain. L’air semblait vibrer autour de moi, et je perçus un souffle rauque, proche mais invisible. Puis vinrent des pas, lents, pesants, dont je ne pus discerner la provenance. La lune éclairait la cour, mais je n’y vis aucune créature. Les chiens, habituellement prompts à aboyer, restèrent muets, les oreilles basses. Je crois qu’ils savaient. » D’autres passages du journal décrivaient des incidents similaires, espacés parfois de plusieurs mois. Gannett mentionnait aussi les rumeurs persistantes parmi les esclaves : celles d’un « esprit animal » lié à une cérémonie vaudoue ayant mal tourné, bien avant que la propriété ne passe aux mains de sa famille. Mrs Garde referma le journal avec précaution. — Comme vous le voyez, dit-elle, ce n’est pas un phénomène récent. Et depuis tout ce temps, personne n’a jamais pu le voir clairement… mais tous ceux qui l’ont senti savent qu’il est là. Le soir même, nous restâmes à dîner chez Mrs Garde. La chaleur devint lourde, et un ciel noir comme de l’encre s’abattit sur la plantation. Vers minuit, un bruit soudain rompit le silence : un mugissement puissant, suivi d’un fracas métallique. — Le taureau ! s’exclama Mrs Garde. Nous courûmes jusqu’à l’enclos. Sous la lumière de la lune, le grand taureau noir de la plantation se cabrait, frappant de ses cornes les barrières de bois. Ses yeux roulaient de frayeur, et sa respiration haletante ressemblait à celle d’un animal traqué. Haydon tenta de l’approcher pour le calmer, mais l’animal reculait, évitant quelque chose que nous ne voyions pas. Puis, soudain, il chargea un coin sombre de l’enclos… vide. Le bois éclata, et le taureau s’échappa dans la cour avant de disparaître entre les manguiers. À cet instant, je sentis distinctement ce que Mrs Garde avait décrit : un souffle chaud, animal, mais dont la source restait invisible. Puis un bruit de pas lourds, comme en procession, contournant la maison. Nous suivîmes ces pas jusqu’au vieux jardin, à l’endroit où, selon les anciens, se trouvait jadis un cercle de pierres. C’est là que nous entendîmes, étouffés mais distincts, le battement d’un tambour, le cliquetis métallique d’instruments rituels, et une sorte de chant monotone. Mais il n’y avait personne. La lune éclairait des pierres moussues qui semblaient former un dessin oublié. L’air vibrait comme chauffé par une source invisible. Puis, sans transition, tout s’arrêta : plus de pas, plus de souffle, plus de sons. Les jours suivants furent calmes. Pas de souffle, pas de pas, pas d’agitation chez les animaux. Pourtant, l’impression d’une présence latente persistait. Une semaine plus tard, au matin, un domestique nous prévint qu’il avait trouvé quelque chose au pied des vieux manguiers, près du cercle de pierres. Nous découvrîmes le corps du taureau noir, étendu dans l’herbe humide. Aucune trace de lutte, aucune blessure. Ses yeux ouverts semblaient figés dans une vision d’horreur. Mrs Garde se signa lentement. — C’est terminé, dit-elle d’une voix basse. Pour cette fois. Le taureau fut enterré à l’ombre des manguiers. Ce soir-là, la maison sembla plus légère, comme débarrassée d’un poids invisible. Mais en me couchant, je pensai aux mots d’Angus Gannett dans son journal : « Ce n’est pas une bête ordinaire. C’est un souvenir. Et les souvenirs ne meurent pas vraiment. » Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné à la plantation Gannett. Mais parfois, dans mes rêves, il me semble entendre, quelque part dans l’obscurité, ce souffle rauque et ces pas lents qui contournent ma chambre. Et je me réveille, le cœur battant, à l’affût du silence.|couper{180}

fictions

l’oubli

Il savait qu’il devait partir. Au loin, on entendait les sirènes, mais ce qui l’inquiétait le plus, c’était l’odeur âcre qui se glissait déjà dans la maison. Il a ouvert le sac et y a jeté tout ce qui lui passait par la main : des vêtements, un dictionnaire, deux paires de chaussures, la vieille radio, une pile de livres qu’il n’avait pas lus, des dossiers, une lampe de chevet, un pot de confiture entamé, un cadre photo, un jeu d’échecs, une serviette de toilette, trois carnets, des couverts, une veste d’hiver, une boîte à outils. Il a essayé de le soulever. Impossible. Il l’a ouvert, a enlevé la moitié : la lampe, les livres, la veste, le dictionnaire. Puis encore un peu : le jeu d’échecs, le cadre photo. Il restait pourtant un sac énorme, boursouflé, lourd comme si chaque objet, même le plus petit, pesait plus qu’il ne devrait. Il l’a passé sur son épaule, vacillant sous le poids. Et il est sorti. Le sac pesait toujours, malgré tout ce qu’il avait retiré. Dans le camion qui les emportait, il l’avait posé à ses pieds. Autour de lui, les autres n’avaient presque rien : un petit sac, une couverture, parfois juste un manteau. Lui fixait son sac gonflé, encombrant, et sentait qu’il trahissait quelque chose qu’il n’arrivait pas à nommer. Il est arrivé à la frontière un peu avant cinq heures. Le goudron, du côté où il se tenait, avait été réparé par plaques irrégulières, plus sombres que le reste. Une mouche tournait autour de sa main. L’air sentait le plastique chauffé. Le garde n’a pas levé la tête, il a juste dit : Vous pouvez passer, mais pas avec ça. Le sac pesait lourd sur son épaule gauche. Il l’a posé. La fermeture éclair grinçait. À l’intérieur, il y avait un pull en laine rêche, roulé trop serré, un paquet de biscuits mous, une photo dont le coin s’était replié, et une paire de chaussures d’enfant, lacets noués ensemble. Sous le tissu, un bruit sec, comme une pièce de métal qui cogne. De l’autre côté, on voyait un pan de colline, couvert d’herbe courte. Un oiseau a traversé le ciel, bas. Il a refermé le sac. On attendait derrière lui. Il a bougé le sac d’un pied, l’écartant un peu du passage. Et puis il a avancé, une main dans la poche, sans se retourner.|couper{180}

fictions

10 septembre

Le 10 septembre, je reste chez moi. Pas travailler, pas acheter, pas sortir. C’est la consigne. Je ne sais pas d’où elle vient. Ou plutôt je le sais peut-être, mais je ne suis pas sûr de vouloir l’écrire. Ce genre de chose, une fois posé noir sur blanc, devient une preuve. Sur le moment, ça me paraît anodin. Une curiosité. Voir la rue vide, comme dans les films catastrophes qui commencent trop lentement. Oui, j’aime l’idée d’espionner un silence collectif. Matin du 10 septembre. J’ouvre les volets. Personne. Même pas le facteur, qui passe toujours avant huit heures. Enfin, je crois. Peut-être qu’il est passé, et que je n’ai pas regardé à temps. Mais ce que je vois, ça, j’en suis sûr : le rideau métallique du boucher, baissé. Les feux clignotants, pour personne. Le soleil blanc, celui qui brûle les yeux sans réchauffer. À dix heures, un bruit. Pas un moteur classique, quelque chose de plus… oui, étouffé. Une camionnette blanche. Antenne sur le toit. Deux types dedans. Celui côté passager fixe un écran, mais je ne vois pas lequel. C’est peut-être moi qui ai ajouté l’écran après coup. Je crois que c’est logique, qu’il y ait un écran. Midi. Les drones. Noirs, minuscules, précis comme des mouches dressées. Ils passent sur des lignes invisibles, s’arrêtent devant certaines fenêtres. Ma fenêtre, trois fois. J’éteins la lumière. Ou alors, j’ai déjà baissé les stores avant. Ce détail-là, je l’ai peut-être inventé. Soir. Aux infos : “Mobilisation citoyenne responsable.” Sourire préfabriqué. Chiffre officiel : moins dix-huit pour cent d’activité. Rien sur les drones, rien sur la camionnette. Je note la phrase dans un carnet. Je perds le carnet depuis. Ou quelqu’un me l’a pris. Trois semaines plus tard. Julien, de la comptabilité, ne revient pas. On dit qu’il a déménagé. Claire, ma voisine, ferme pour “inventaire”, jamais rouvre. Sa boîte aux lettres, ouverte comme une bouche vide. Peut-être qu’elle est partie volontairement. Peut-être qu’elle n’avait pas le choix. Jeudi. La convocation arrive. Papier blanc, plié en trois, pas de timbre. “Entretien de conformité.” 12 octobre, 9h15. Bâtiment J2. Entre un entrepôt logistique et un terrain militaire. À l’entrée, scanner de rétine. Je sens que ça me prend plus que les yeux. Couloir au néon, pièce vide, homme en costume : “Le 10 septembre, vous êtes resté chez vous ?” Je dis oui. Il répond : “Pas tout le monde.” Il coche une case. Je ne vois pas ce qu’il écrit vraiment. Peut-être qu’il dessine. Une semaine plus tard. Appel anonyme. “Demain, quatorze à dix-huit heures, un agent passera.” 15h12, trois coups espacés. Manteau sombre, badge. Convocation à une “session d’orientation civique.” Grand hall cloisonné, groupes de vingt, écran géant. Slogans, visages souriants, puis images du 10 septembre. Voix off : “Ce jour-là, certains ont affaibli notre cohésion.” Questionnaire final : sources d’information, noms, numéros, adresses. J’hésite à inventer. Finalement, je donne de vrais noms. Ou peut-être pas. En sortant, je croise Claire. Plus maigre, les yeux tachés de nuit. Elle dit : “Ne refuse jamais.” Un agent l’éloigne. Peut-être qu’elle ne me dit rien. Peut-être que je rêve. Depuis, je sais que je suis sur une liste. Ou que je crois être sur une liste. Ce n’est pas pareil, mais ça produit le même effet. Fin octobre. Un mardi, 18h37. Ça commence plus tôt que prévu. Un grondement, pas un avion, plus grave, plus rond. Comme si ça venait du sol et du ciel à la fois. J’ouvre un rideau, dix centimètres. Le ciel est couleur acier-vert, orage sans nuages. Une lumière fixe, blanche, comme une étoile trop proche. Elle ne bouge pas vraiment. Pas tout à fait immobile non plus. 19h10. Les drones. Par dizaines cette fois, en formation. Certains près des toits, d’autres stationnaires, orientés vers la lumière. Ils filment. Ou alors ils envoient un signal. Les sirènes, ensuite. Pas police, pas pompiers. Un son continu qui vibre dans les os. Puis la voix dans les haut-parleurs : “Veuillez vous rendre immédiatement au point de rassemblement le plus proche.” On ne nous a jamais dit où c’était. Je pense à Claire. “Ne refuse jamais.” Je prends mon manteau, mes papiers. Dehors, la rue n’est pas vide. Des groupes avancent, tous silencieux. Les drones suivent au-dessus. La lumière semble plus proche. Au carrefour, deux camions blancs, antennes, badges. Sas d’entrée. On scanne mon visage. L’agent regarde l’écran, puis moi. “Vous êtes déjà enregistré.” Il n’explique pas. Après. C’est flou. Ou effacé. Une grande salle, lumière crue, bancs métalliques. Le plafond ? Peut-être transparent. La chaleur sur ma peau, dense, dirigée. Des ombres dans la lumière, hautes, fines, qui s’inclinent. Mes yeux piquent. Un point blanc au centre de ma rétine. Le son : notes basses, régulières, plus code que musique. Dans ma tête, un mot : acquisition. J’ai l’impression qu’on me compte. Tous. Une voix humaine : “Confirmez la synchronisation.” L’agent parle dans son micro. La lumière se plie sur elle-même. À la place, une image : la Terre vue d’en haut. Pas la nôtre. Couleurs fausses, océans sombres, côtes effacées. Écran noir. Haut-parleur : “Phase Deux terminée. Vous pouvez rentrer.” Soir. Lumière normale. Pas de camions, pas de drones. Les passants rentrent des courses. À ma porte, une enveloppe blanche. Sans timbre. Dedans, une phrase : “Phase Trois — vous serez contacté.” Je ne sais pas si c’est un vaisseau. Je ne sais pas si c’est un projecteur. Je sais juste qu’ils n’ont pas besoin de revenir pour que je continue à regarder le ciel chaque nuit. Et que quand la lumière reviendra, je n’aurai plus à me demander où aller.|couper{180}

fictions

Le replay

Je regarde un replay de Zoom. Les interventions créent en moi un malaise dont je n’arrive pas à me débarrasser jusqu’à la fin. Mais je le reconnais, je suis hors contexte. Ce malaise vient peut-être de là. Dans ce genre de situation, je m’accroche à quantité de détails microscopiques, et c’est assez affligeant. Par exemple, la manière de parler de cette femme. Ce n’est pas tant ce qu’elle dit. C’est l’intonation, presque théâtrale, qui tranche avec la torsion de sa lèvre supérieure. Et ce regard fixe, halluciné, face caméra, m’effraie d’emblée. L’animateur, que je trouve par ailleurs sympathique, devient peu à peu un personnage ambigu. Et me retrouver face à cette ambiguïté ajoute encore au malaise. J’ai l’impression de saisir, en même temps qu’il parle, tout le malaise qu’il éprouve à parler. Il cherche ses mots, il balbutie, il parle à mi-voix. Ça produit une double strate de communication. Quelque chose comme : bordel de merde, je suis le seul à parler, quand vont-ils s’y mettre ? soyons clair, là tout de suite, je me fais bien chier. Mais ce qui fonctionne dans le déplaisir peut aussi fonctionner à l’inverse. Sans quitter le phénomène en train de se jouer, qui est purement auto-réflexif. Cette femme, par exemple, celle qui regarde partout sauf la caméra, dont je vois le corps secoué de tensions irrépressibles liées au fait d’avoir à parler, et qui semble vouloir le faire avec mille précautions. Elle m’apparaît soudain sympathique. J’aurais presque envie de lui dire : t’inquiète pas, on est tous ridicules de toute façon dès qu’on est sur un écran, c’est juste un sale petit moment à passer. Oui, il y a là une perception d’humanité nue, ou du moins peu vêtue, mal habillée. Mais ce n’est pas nouveau. Alors je creuse un peu plus. Ce malaise, je crois qu’il vient d’avant. Depuis des années, je me suis tenu à l’écart de ce genre de manifestations. Sans doute parce qu’un jour, après avoir assisté au replay d’une réunion où j’étais l’un des intervenants, je me suis trouvé profondément ridicule. Ce jugement, je ne l’ai jamais oublié. Il me colle. Et je dois bien admettre qu’il entrave depuis cette époque la simplicité de tous les échanges que je pourrais avoir dans ce genre de cadre. Peut-être même que c’est depuis cette position — celle du ridicule éprouvé — que je continue à regarder ces réunions se dérouler, sans penser à me reconnecter autrement, sans penser à changer de contexte, ni de point de vue.|couper{180}

fictions

réparation