réflexions sur l’art

Ici, l’art n’est pas un objet figé mais un lieu de pensée en mouvement. Peinture, écriture, regard : tout devient matière à interrogation, parfois ludique, parfois grave. Ces réflexions empruntent autant à la philosophie qu’au souvenir de gestes, à l’anecdote d’atelier, à la mélancolie ironique. Peindre, c’est parfois rater ; dire, c’est souvent déformer ; l’œuvre est résidu de tentatives accumulées. L’artiste-écrivain avance en hésitant, creusant les mots comme la toile. Il ne cherche pas à expliquer l’art, mais à habiter ce qui se dérobe dans l’acte de créer. Chaque texte trace un sentier incertain, où l’intensité prime sur la clarté, où la seule vérité possible est celle de l’élan.

articles associés

Carnets | août

17 août 2018

C'était un petit événement. Créer un site Wordpress, construire une galerie d'images, et c'est ainsi que sont venus les tous premiers mots. Comme issus de la découverte d'un mur.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

6 décembre 2023

Quand j’entends aujourd’hui parler de réfugiés, de droit d’asile, d’abri devenu chimère, je pense aux frontières, aux centres d’accueil, aux mots usés de l’humanisme, mais je reviens toujours au même endroit : le trou sous la maison et les branches du cerisier. Enfant, je passais des heures à ramper dans cette cache creusée sous le sol ou à grimper le plus haut possible dans l’arbre derrière la maison. Chercher refuge, c’était ça : disparaître du regard des adultes, sentir la masse de la maison au-dessus de moi ou le vide sous mes pieds, entendre les bruits étouffés du monde et m’en croire provisoirement séparé. Plus tard, j’ai déplacé ce mouvement dans la peinture, la lecture, l’écriture. Je me suis réfugié dans des livres comme je me glissais autrefois sous les planches, j’ai cherché dans l’odeur de l’acrylique ou de l’encre la même sensation d’asile. À chaque fois que quelque chose ressemblait à un abri — une salle d’atelier, une bibliothèque, un coin de table —, une autre partie de moi s’empressait de le mettre à distance. Je sentais que si ce refuge devenait trop concret, trop stable, il se transformerait en piège. Je me surprends souvent à entretenir davantage l’idée du refuge que sa réalité : une arche, un lieu protégé, un “ailleurs” où l’on serait enfin en paix. Comme si je savais déjà qu’aucun endroit ne tiendrait cette promesse et que la seule chose qui me reste, c’est l’espérance en suspens, pas l’arrivée. Même la mort ne se présente plus comme un asile possible ; l’idée qu’elle réglerait tout a fini par se dissoudre. Qu’est-ce qui reste alors ? Pas grand-chose en apparence : lire, écrire, peindre. Et pourtant, c’est beaucoup. C’est là que se rejoue chaque fois la vieille scène : fabriquer un abri et le laisser filer. Je complique, j’invente des difficultés, je repousse le prochain texte, le prochain tableau, en jurant que je ne déciderai rien d’avance, que le refuge, s’il vient, devra surgir par surprise, comme un miracle qu’on n’a pas appelé. Devant la toile, cela donne des couches fines posées les unes sur les autres, une science de l’hésitation, de la maladresse assumée, pour atteindre une transparence qui serait une sorte de passage : voir à travers, ne pas se faire prendre. Puis vient le moment où je comprends que cette transparence-là n’abrite rien, qu’elle ne protège pas, qu’elle expose au contraire ce que je tente de cacher. Il faut alors “donner du corps”, épaissir une forme, assumer un volume au lieu de se contenter de voiles. Le refuge se dérobe à mesure que la peinture avance : l’asile que je croyais atteindre se révèle être simplement une nouvelle surface à traverser. Ce qui demeure, au bout du compte, ce n’est pas un lieu où se mettre à l’abri, mais ce mouvement obstiné vers un abri introuvable. C’est peut-être là, dans ce cheminement même — du trou sous la maison aux transparences d’aujourd’hui —, que je peux encore m’estimer chanceux : ne jamais avoir trouvé de refuge définitif, mais avoir eu de quoi tracer, texte après texte, tableau après tableau, la carte de cette impossibilité.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

3 décembre 2023

Atelier du vendredi à R. Stable, une dizaine comme d’habitude, une nouvelle est arrivée sans bruit, elle s’est installée au fond, près du radiateur. Ça va, ça vient, certains disparaissent, d’autres reviennent après des mois, mais le noyau reste. Enseigner là, ce n’est pas transmettre une méthode, c’est tenir la présence : rester dans la pièce, avec eux, sans partir ailleurs. Si je commence à penser à mes factures ou à mes mails, le temps se fige, la séance traîne, tout le monde s’ennuie. Hier, les quatre heures ont filé d’un bloc. C. a fait moins d’humour que d’habitude, mais il était là, posé devant sa feuille, fidèle. La nouvelle m’explique à la pause qu’elle passe une semaine par mois à Milan pour traiter des blocages osseux, musculaires, nerveux. Elle vient en train, elle reviendra sans doute chaque semaine à l’atelier. Elle me dit : “Pour les blocages, c’est comme pour la peinture, à un moment on lâche, ça se dénoue.” Je sens un léger vertige : ce qu’elle dit de la colonne, des épaules, je pourrais le dire du poignet ou du regard. Pendant quelques minutes, tout circule entre les deux, son corps de thérapeute et ma manière de parler de couleur, comme si les expériences pouvaient se toucher là, sur un coin de table, avant de se séparer à nouveau. Le reste du temps, je surveille surtout ce réflexe : “Je sais, je l’ai déjà fait.” Il revient plus souvent avec l’âge, cette fatigue de celui qui croit avoir compris. En peinture, ce serait un bon exercice de repérer chaque fois où je me dis ça, chaque fois où je reprends un geste parce que je crois le connaître, et de pousser un peu plus loin jusqu’au doute, jusqu’à un déplacement minuscule qui m’oblige à regarder vraiment ce que je fais. Si la répétition tourne à la formule sur la toile, il faut aller voir ce qui se répète au-delà du cadre, dans ma façon d’être là. Le soir, j’ai ouvert le PDF qu’on m’a envoyé, quelques textes à lire pour un projet. J’en ai parcouru deux ou trois, je me suis demandé si j’avais envie d’y participer, et la même chose a coincé que pour les réunions Zoom : cette impression que tout nous pousse à être en représentation, sur la page comme devant une caméra, toujours de l’autre côté d’un cadre, en train de tenir un rôle. Je sens vite remonter l’ancien roublard, celui qui flairait les trucs et les postures, qui jouait avec. Aujourd’hui, je repère les mêmes roublardises partout et ça m’empoisonne la vie. À force de guetter la petite manœuvre chez les autres, je finis par ne plus voir que ça. Et puis parfois, au milieu d’un atelier ou d’une conversation, un regard passe, naïf, nu, pas encore corseté, et j’y crois encore. Je m’en veux presque d’y croire, je me demande ce que je risque à accorder foi à cette candeur-là, comme on croit à une fiction le temps de sa lecture, en sachant que le livre se refermera. L’innocence, au fond, reste un de mes sujets les plus dangereux. On a tendance à dire qu’on l’a “perdue”, alors qu’on l’a surtout recouverte de couches d’opinions, de commentaires, pour avoir l’air sérieux, adulte, crédible. Je repense à ces cadres qui passent la journée à se contenir en réunion et qui, le soir, lâchent tout : blagues lourdes, vulgarité, ivresse, concours de qui sera le plus grossier. Ils se croient en liberté, c’est souvent une autre forme de prison, une caricature d’amusement. Ils ont l’air de gamins surexcités, mais il y a là-dedans une misère qui fait presque mal au ventre. Je les regarde, je pense “des enfants”, et tout de suite après une autre question se glisse : est-ce que dire “ce sont des enfants” fait de moi un père, moi qui n’ai pas d’enfant ? Dans l’atelier du vendredi, cette question-là rôde en silence autour des tables, entre les feuilles, dans la façon d’encourager ou de me taire. Je ne sais pas si j’enseigne la peinture ou une manière de tenir debout sans trop se mentir, mais je sens que c’est là que se joue quelque chose, bien plus que dans n’importe quel PDF ou réunion en ligne.|couper{180}

Carnets | mai 2023

25052023

le progrès technologique se substitue au progrès moral par le biais de la croyance en un système , c'est l'erreur de Rousseau et de tous les théoriciens qui suivent. Mettons en place un système qui palliera la défaillance. Le politique ne peut pas pallier la morale au sens où il n'y a de morale véritable qu'individuelle. Que le progrès moral est sans cesse à redéfinir pour et par chaque nouvel individu qui naît. Ce que l'on nomme morale vis à vis d'un groupe n'est qu'un ensemble de règles, ou une tradition qu'on suit parce que c'est plus simple de la suivre que de s'y opposer. Est-ce que ce que je viens d’écrire m’appartient, où bien n’est-ce qu’une idée attrapée dans l’air du temps. Il est toujours difficile de discerner l’origine de nos pensées, pour autant qu’on s’intéresse à cette origine. Reprise de la lecture de Bergounioux, son carnet de la décennie 80-90 et stupéfait de voir à quel point je m’y retrouve, le style est différent, les préoccupations concernant entomologie et géologie sont parfois éloignées encore que j’avais bien mes lubies aussi. C’est plutôt une affaire de ton, le ton d’une époque. Pas étonné qu’il lise Jürger. Dans les années 80 beaucoup semblent avoir lu Jünger. Il faudrait vérifier s’il n’y a pas une réédition du traité du rebelle pile au moment des élections. Dans quelle mesure un homme qui écrit un journal ne se laisse t’il pas prendre à son propre piège. C’est à dire devient son personnage. Ne vit que pour ce personnage. Et aussi parfois l’impossibilité de cacher une grande naïveté ou candeur entre les lignes. « Une trentaine de pages à ce cahier. Que restera-t-il dans dix ans, dans vingt ans, si je suis encore là, de ces heures dont j’essaie de fixer la teneur ? Déjà ne subsiste plus, pour certaines, que la mention que j’en ai faite. Quinze jours, et la main de l’oubli a passé. Mais ce pâle témoignage est encore préférable à l’abîme qui nous talonne. » Extrait de Carnet de notes, 1980-1990 Bergounioux, Pierre l'âge et peut-être un léger progrès moral font que ces mots réactualisent, quelques instants, des préoccupations anciennes, désormais vidées de leur ancienne importance. Une brève nostalgie, mais pas de regret. Entendu qu’au Mexique- parait-il, il existe des joutes d'écriture, semblables à des tournois de catch. Les protagonistes sont masqués et leur prose est projetée sur écran géant. Plus spectaculaire qu'un blog. Écrire dans le vide, écrire à vide. Avide d’écrire et de lire, encore oui. Mais je ne crois plus à ces histoires de postérité , je n’en ai plus besoin, ni même à la publication d’un livre comme objectif ou carotte pour écrire. Dans quelle mesure la phrase juste au dessus de celle-ci dit-elle la vérité ? Le retour à un journal est tentant. Tenir son journal au jour le jour ou régulièrement, et y noter tous les petits faits du quotidien qui ont attiré l’attention. Mais dans quel but encore sinon pour se relire à un moment ou l’autre, se souvenir, ou vérifier éventuellement des faits dont nous ne sommes plus vraiment certains avec le temps. Un journal peut-être utile en cas de début d’Alzheimer. Si toutefois on se souvient que c’est soi qui l’a écrit, que ce n’est pas un roman. Le progrès moral consiste à réduire bien des croyances, comme autant d’ objets, et probablement d’êtres imaginaires, de choses vagues qui autrefois furent qualifiées d’essentielles, d’indispensables et qui ne le sont plus. Le progrès moral est directement en lien avec un progrès de l’imagination. Une imagination plus claire ? A moins qu’il ne soit la quintessence d’un parcours d’assassin. Hier soir entre deux ateliers j'ouvre la fenêtre de la salle et je plonge le regard dans les tilleuls du jardin d'en face. Plonger le regard comme pour le nettoyer. Une certaine luminosité de la pierre du mur, dans l'ombre des feuillages, ces verts sombres à coté des tendres éclairés par la la lumière de la fin de journée, un petit bouleversement. Petit parce que pas le temps de m'y installer qu'un élève entre dans les lieux. Mais instinctivement j'ai pris une photographie. Tout à fait le genre de petit bouleversement qu'on peut noter dans les pages d'un journal le lendemain.|couper{180}

Carnets | mai 2023

Sur le rythme

Naissance des formes 36x48 cm huile sur toile 2016 J’observe. Une idée vient, plongée. Elle parait bonne. La maintenir dans la durée oui mais comment ? Chaque jour, la répétition, impossible à tenir. Impossible car cette régularité imposée n’est pas naturelle, elle ne produit pas une musique. Elle fait un bruit de marteau-piqueur. Pourtant je m’acharne, chaque jour à obéir à l’instance d’une idée qui vient en acceptant pleinement son éphémère. Elle surgit je m’y accroche un instant, le temps de quelques centaines de mots, puis j’ouvre la main elle repart. Je crois que c’est parce que j’ouvre ainsi la main à un moment précis, difficile à définir d’ailleurs, qu’elle reviendra à un moment ou à un autre. Je crois que parce que je ne veux pas la retenir absolument dans une main, l’emprisonner, qu’elle acquiert confiance et revient. Quand ? Je ne le sais pas. Il faut du silence en deux notes pour pouvoir les entendre. Le temps de l’écriture est peut-être un genre de partition. Des idées viennent se poser puis repartent qu’on retrouve quelques mesures plus tard en aval. Sans doute est-ce tout l’attrait d’un journal. Voir ainsi ces idées aller et venir au fur et à mesure des textes qu’on écrit, des fragments de longueurs inégales. Il y a un rythme dans tout cela, un rythme naturel je crois. Et donc de la musique. Rythmes et cycles, comment les repérer, comment sortir de la partition pour en juger, et en juger a t’il vraiment un intérêt ? Un oiseau a t’il la possibilité de quitter le ciel pour se regarder voler ? Cette obsession de l’image envoyée, cette obsession des réceptions, comme on la trouve étonnante quand tout à coup elle se dissipe. Ça ne dure pas longtemps. La lucidité aussi possède son propre rythme comme la naïveté. Mais si l’on parvient aussi à dépasser ces catégories à n’écouter que la musique, rien de bien grave. La seule chose déplaisante vraiment en état de fatigue est le bruit des marteaux-piqueurs, et la publicité assénée un peu partout dans les boites mail, la télé, les slogans et les mots d’ordre des couples. D’où prendre soin de sa santé, bien dormir, manger sobrement le plus possible, aller toucher un arbre de temps en temps. Être en mesure de supporter le rythme des choses même quand il ne semble pas produire de la musique. Rester dans une ignorance de ce qu’est la musique, ne pas se faire d’idée sur ce qu’est véritablement la musique. Etre ainsi surpris autant par une musique que par une idée. Et ne pas refermer la main, les laisser vivre leurs vies.|couper{180}

Carnets | mai 2023

Témoigner

C’est par période que ce que j’aime le plus me dégoute le plus. Dire par exemple le mot artiste, je crois que je l’ai tant désiré que c’est normal d’en ressentir cette dégoûtation actuelle. Parce qu’un glissement s’est effectué. Avant artiste était auréolé. Désormais je ne sais pas de meilleur synonyme à ce mot qu’austérité. C’est à dire qu’il faut enlever beaucoup de choses que l’on projette , comme sur tant d’autres et qui ne nous appartiennent pas. Je crois que j’ai fabriqué avec le temps ma propre définition des mots, dont celle d'artiste. Je l’utilise avec parcimonie, et jamais vis à vis de qui je suis. Sauf quand j’y suis contraint et en m’en moquant intérieurement comme pour exorciser toute diablerie encore possible. C’est que les mots ont de l’importance. C’est sans doute la chose qui a le plus d’importance puisque il n'y aurait pas de monde pour nous sans les mots. C’est probablement la seule chose digne d’une importance. Ou encore, je ne me sens plus capable vraiment d’accorder une importance à autre chose qu’aux mots. Je sais qu’il faut se méfier de ce mot d’importance. Que ce mot autrefois a vidé le monde entier de ses nombreux attraits vers lesquels j’ai pu être attiré en me fiant à la définition des dictionnaires, ou à l’éducation qui m’a été donnée. On ne peut que témoigner du temps qui passe et ce chacun à sa façon. En vivant tout d’abord, en espérant, en renonçant. Il n’y a rien de triste à se répéter que nous sommes semblables aux saisons, que la lune a autant d’influence sur nos désirs que sur les marées. Toujours les mêmes et changeant en même temps. Si on tient à témoigner. C’est à dire se sentir appelé à une barre dans un procès quelconque. Si on se sent contraint par son envie ; le devoir civique ou la force publique. Mais l’art n’est pas un procès, on ne peut pas s’en servir pour témoigner ou juger. Ce serait trop exigu. L’art se transmet depuis la nuit des temps, c’est un véhicule. Ensuite se demander s’il utilise des énergies fossiles, des moyens modernes, écologiques, c’est sans doute une question de mode. Une question à la mode pour ce que ça vaut. Comme peut l’être la mode de s’engager pour une cause ou pour une autre afin souvent de se livrer à une pulsion grégaire par la médiation des mots d’ordre, des slogans. On a beaucoup trop parlé d'art, moi le premier. Sans doute parce que je cherchais ma définition celle qui me semblait la plus juste à mes yeux. Non pour avoir raison, mais pour mieux aligner ma pensée avec mon expérience. Car au bout du compte une définition, qu’elle soit créée par des millions ou par un seul c’est toujours une tentative d’alignement entre le mot et la chose, entre la pensée logique et une sensation d'irrationnel. Je crois- car c'est bien sur le bilan d'un ensemble de croyances que l’art est en toute chose, l’art est comme le rire, propre à l’être, à la conscience et ne se limite pas aux catégories humaines. En percevant cela tout s’y trouve impliqué de la particule au mastodonte. depuis l'infime mouvement jusqu'au gigantisme des cataclysmes. C’est une expérience, un véhicule qui dépasse de beaucoup notre entendement qui ces derniers temps épouse un peu trop souvent la forme d’une autoroute. Donc, peut-être qu’il serait au bout du compte encore plus juste de refuser toute définition au mot art. De parvenir jusqu'à l'oubli de ce mot même en tous cas tant qu'il sera aussi proche de cet autre , l'artificiel. Je crois aussi que l'art est quelque chose de simple, de vivant, de naturel, c’est tout ce dont je pourrais témoigner si j’avais l’obligation ou le désir irrépressible de le faire.|couper{180}

Carnets | avril 2023

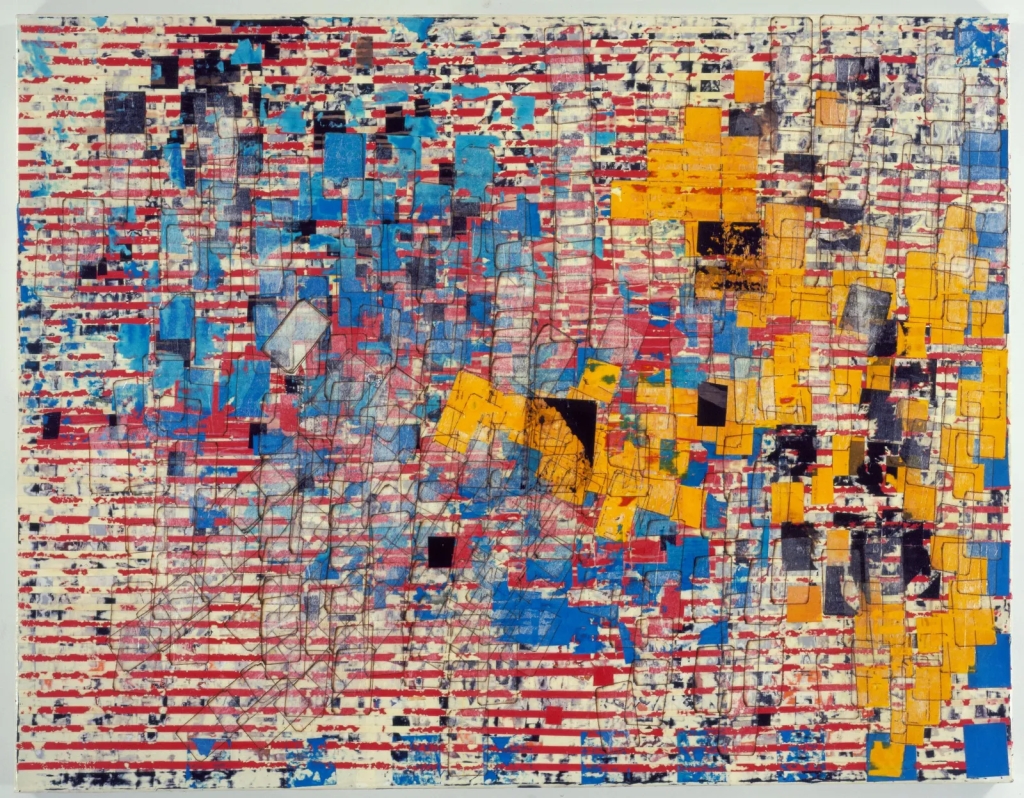

Peindre la ville

L’idée classique de la peinture de paysage dissimule une bonne part de ce que sont la ville, la campagne dans notre présent. Comment regardons-nous ces deux entités, sinon comme on nous a appris à les regarder ? Peut-être faut-il parfois effectuer un pas de côté, se déconnecter du passé, adhérer enfin au présent. Peut-être faut-il revoir notre copie en tant que peintre, et s’arrêter quelques instants pour aller à la rencontre de ce qui se crée aujourd’hui et qui raconte aussi une histoire de la ville ou de la campagne. Une histoire tout aussi importante, pertinente, que celle qui nous fut racontée par les plus grands peintres du paysage autrefois. Parmi les artistes les plus reconnus actuellement, Mark Bradford propose sa propre idée de la ville. L’une de ses œuvres, Scream, réalisée en 2015, a été vendue 4,3 millions $ chez Sotheby’s. La plupart de ses travaux sont monumentaux et constitués de matériaux de récupération (du papier notamment) que Mark trouve autour de son atelier. Natalie Obadia, une des actrices majeures de l’art contemporain – puisqu’elle fut durant plusieurs années vice-présidente du Comité professionnel des galeries d’art, connue pour ses galeries à Paris et Bruxelles, et notamment la représentation du travail de Martin Barré – a déclaré en 2019 que Mark Bradford était l’un des plus grands artistes contemporains. Mark Bradford est Américain, né en 1961 à Los Angeles. Il a obtenu un BFA (1995) et un MFA (1997) du California Institute of the Arts de Valencia. Bradford transforme des matériaux récupérés dans la rue en collages et installations de la taille d’un mur, qui répondent aux réseaux impromptus – économies souterraines, communautés de migrants ou appropriation populaire d’espaces publics abandonnés – qui émergent dans une ville. S’inspirant de la composition culturelle et géographique diversifiée de sa communauté du sud de la Californie, le travail de Bradford puise autant dans son parcours personnel – en tant que coiffeur de troisième génération – que dans la tradition de la peinture abstraite développée dans le monde entier au XXe siècle. Les vidéos de Bradford et les collages de papier multicouches, ressemblant à des cartes, font référence non seulement à l’organisation des rues et des bâtiments du centre-ville de Los Angeles, mais aussi à des images de foules, allant des manifestations pour les droits civiques des années 1960 aux protestations contemporaines concernant les questions d’immigration. Mark Bradford a reçu de nombreux prix, dont le prix Bucksbaum (2006), le prix de la Fondation Louis Comfort Tiffany (2003) et le prix de la Fondation Joan Mitchell (2002). Il a été inclus dans des expositions majeures au Los Angeles County Museum of Art (2006), au Whitney Museum of American Art à New York (2003), à REDCAT à Los Angeles (2004), et au Studio Museum à Harlem, New York (2001). Il a participé à la 27e Biennale de São Paulo (2006), à la Biennale de Whitney (2006), et à « inSite : Pratiques artistiques dans le domaine public » à San Diego (Californie) et Tijuana (Mexique) en 2005. Bradford vit et travaille à Los Angeles. Et pourtant, personne ne connaît cet artiste – notamment parmi mes élèves – et souvent, au-delà de la sphère de mes ateliers, personne ne connaît Mark Bradford. Comme personne ne connaît Amy Sillman, Gerhard Richter, Julie Mehretu, Wade Guyton, Tauba Auerbach, Gunther Förg, Katharina Grosse, Sterling Ruby, Charline Von Heyl. Les plus grands noms de l’art contemporain dans le domaine de l’abstraction sont pour le public totalement inconnus. Ils ne le sont que pour une minorité d’amateurs d’art, de galeristes, de marchands et de collectionneurs. N’est-ce pas stupéfiant ? Il y a un abîme entre le public et l’art contemporain. Peut-être en a-t-il toujours plus ou moins été ainsi. Peut-être que Léonard de Vinci, Lippi, Botticelli ne furent connus à leur époque que par une élite. Peut-être que la notoriété met du temps à pénétrer le goût des foules. Peut-être aussi que tout dépend de la manière dont on communique sur l’art, suivant les époques. Peut-être aussi que parfois, l’art est encore trop souvent réservé à une toute petite minorité. L’art contemporain est ignoré par la plupart des gens, soit parce qu’on n’en parle pas suffisamment dans les médias classiques, soit parce qu’il faut faire un effort pour s’y intéresser, et que lorsqu’on s’y intéresse, le parcours pour obtenir des informations n’est pas toujours aisé. Il y a peut-être encore une raison supplémentaire que j’observe en me promenant sur le Net à la recherche d’informations sur ces artistes : leur appartenance à des minorités sexuelles, au mouvement queer, au féminisme (et oui, encore au XXIe siècle), leur opposition au consensus du genre, leurs opinions politiques. La question à se poser ensuite, c’est pourquoi ces artistes sont remarqués par les galeristes, par les collectionneurs, souvent proches du monde de la finance, de l’argent, du luxe. À mon avis, c’est parce qu’une minorité se reconnaît plus ou moins dans une autre. Mais ce n’est évidemment que mon humble avis. N’empêche qu’il existe bel et bien un art contemporain dans le domaine de la peinture abstraite – une prolongation d’une histoire, une lignée – qui se tient au-delà des clivages politiques, même si elle les met parfois un peu plus en exergue. Cette histoire nous enrichit, nous propose de voir le monde différemment, de changer le monde en même temps que de regard. Ce n’est pas spectaculaire. C’est quelque chose de progressif, de lent. Et puis, quand une génération pense avoir compris le travail d’un artiste, une autre vient plus tard, le revisite, trouve encore autre chose, en adéquation avec sa propre actualité. (Notamment le cas Obadia-Barré.) Dans le fond, quand je repense aussi à cette bonne idée d’avoir désiré participer à un atelier d’écriture – cela commençait par écrire sur la ville –, une boucle se boucle. Ce que j’ai appris dans cet atelier, c’est qu’il faut sans cesse avoir l’envie de renouveler son regard, de se remettre en question sur notre façon d’interpréter le réel, que celui-ci soit au présent, au passé ou au futur. Écrire la ville n’est pas différent de peindre la ville. Il s’agit de le faire simplement, avec son temps, avec les moyens mis à notre disposition – même s’il s’agit de très peu de choses, de matériaux de récupération, d’un vocabulaire pauvre. Peut-être aussi que le point commun, celui qui pousse les artistes, les écrivains par-delà les générations, est aussi une chose très simple : ôter de soi la complication, chercher à examiner de quoi elle est constituée, trouver la simplicité, rendre compte d’une émotion le plus simplement possible.|couper{180}

Carnets | mars 2023

filles femmes en fin

Supercherie de ces visages peints sans modèle. Mensonge, pensais-je. Refus de voir, refus de sentir. L’habileté masque le pot aux roses. Souvent, il faut se méfier des apparences trop lisses et propres. Heureusement, paré de bonne heure pour faire face. Mais toujours incertain, toujours à douter de tout et de moi-même, changeant sans relâche. Jusqu’à aujourd’hui, où réduit à si peu, enfin naissent mes filles. Cette idée soudaine. Mes filles peintes dans la transe plus que tout autre mot. La transe de la peinture, ce n’est pas une blague du tout. Mais on a peine à y croire, à l’accepter. Même si, par gageure, on se dit chaman. On ne tient pas longtemps dans l’ironie. Car on n’a pas choisi cette appellation au hasard, on ne croit plus au hasard depuis le temps. La souffrance n’est pas du pipi de chat, mon petit vieux, elle est précieuse comme le sang et l’eau, l’amour et les papillons. Je me suis ouvert les flancs et des filles en sont sorties — des filles, des femmes désormais. Elles auront grandi ; elles auront acquis leur indépendance. Sauf une. Une petite fille qui reste à jamais avec le petit garçon. Et ces deux-là ne bougeront pas. Ne bougeront plus. Ils étaient là bien avant moi et le resteront bien après. De temps à autre, je peux les voir assis dans le cerisier, ils me font un petit signe de la main. Un signe d’encouragement, je crois. Mais toutes ces filles, ces femmes qui sortent de mon ventre, qui sont-elles ? Je ne le sais pas, elles naissent ainsi comme des humeurs du gémissement profond de la peinture. Elles sont les larmes des couleurs. Des couleurs qui sont allées loin dans la profondeur des terres pour se créer une valeur, une intensité, une existence. Je dis mes filles, mes femmes, mais c’est mon désir d’être père qui veut ça. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Je ne les vois plus ainsi. C’est tout l’inverse certainement, ce sont elles qui me créent, qui me donnent du corps, du souffle, de la voix. Ainsi donc, on pense qu’on crée, puis on devient honnête, on sent de mieux en mieux qu’on est créé par ce que l’on peint, par ce que l’on écrit.|couper{180}

Carnets | mars 2023

nu face à nu

repousse le mot rentre dans l'espace de la chose c'est étroit plier ranger tout ce qui sort membres tentacules pour s'accrocher mains doigts paroles et sois chose nue, une à se voir double à borgne à aveugle encore plus dont l'un dort dans le mot encore repousse ce qui clôture l'autre chose veille implore nu face à nu silex contre silex le bras se lève et retombe étincelle désirée au bout du bras comme de l'autre choc cancer feu hante le feu l'ordre crée le désordre et l'envers son endroit La chose muette et ça muet avant que vient le caillou ne se dresse arbre. étape 1 étape 2 un avant tableau 1 étape 1 étape 2 un avant tableau 2 deux carrés 20x20 avant toute idée de tableau. (acrylique sur panneau de bois )|couper{180}

Carnets | mars 2023

Lutter

Lutter pour dire, lutter pour se retenir de dire. Il y a toujours une lutte. On pourrait penser qu’il suffit de choisir son camp, mais c’est plus complexe. La lutte n’est pas tournée vers l’extérieur, contre le monde. Non, elle est dirigée vers soi-même, vers ce doute qu’on entretient à l’égard de ce qu’on veut exprimer. Dire, c’est exposer ses pensées, les livrer aux autres, les soumettre au jugement. Se retenir, c’est garder pour soi l’incertitude, l’imperfection du propos. Pourtant, ni l’un ni l’autre ne constitue une véritable victoire. La certitude elle-même est ambiguë. Elle semble un aboutissement, mais ce n’est qu’un instant figé dans le flot mouvant de la pensée. La certitude n’est jamais définitive. Elle ne gagne rien sur l’incertitude, elle coexiste avec elle, comme une pause dans le combat, un moment d’illusion.|couper{180}

Carnets | mars 2023

carré 40x40cm Huile sur toile

étape 1 étape 2 étape 3 stabilisation 3 étapes et une stabilisation réalisation Mars 2023|couper{180}

Carnets | mars 2023

difficulté des inventaires

C'est un mot, inventaire. Qu'on croit sec, administratif, et qui pourtant contient, insoupçonnée, une part d'invention. Comme s'il fallait à chaque fois le recréer, le tirer du chapeau avec tout ce que cela suppose de prestidigitation, d'efforts pour faire croire qu'on dresse des listes et non des fictions. Il y a du jeu, forcément, dans l'élaboration de l'ordre. Et puis cette table. Immobile, autoritaire. L'atelier autour qui palpite. L'air un peu vicié, mélangé de white spirit et d'huile de lin. Sur cette table : une plaquette de pastilles à sucer, destinées à contenir une envie de cigarette qui s'est déjà manifestée trois fois depuis le lever. Une tasse, vide. Crème, bord rouge. Quelques tubes de couleur, certains sans bouchon, mollement affalés. Un ancien pot de moutarde reconverti dans le mélange à peindre. Un chiffon boule, un couteau à peindre, une carte de visite de gîte touristique, promesse d'un cadeau si achat. Quelques pinceaux, tête en bas, manche en haut, trempant mollement dans des liquides. Boîtes de conserve réaffectées, haricots-cassoulet, au service du nettoyage pictural. Un saladier en terre, trente tubes, un peu de déroute chromatique. Un flacon plastique, survivant. Whyte spirit, encore utile. Pots d'acrylique. Une petite boîte en fer blanc, jadis paté, aujourd'hui médium. Une palette sale. Un agenda. Un carnet noir à l'élégance discutable. Un chevalet bancal, un filetage à revisser. Quelques morceaux d'essuie-tout tachetés, quelques miettes de tabac, reliques d'une semaine où l'on fumait encore, c'est-à-dire il y a une éternité. Peut-être la mort d'une habitude, peut-être un simple hoquet. On ne sait plus. Derriere ce détail clinique, une grande métaphysique flotte. Celle de l'ordre. De ce qu'on tente de domestiquer. L'inventaire est un geste, pas innocent. Un réflexe de peur. De contrôle. De guerre. Un inventaire, c'est déjà un préambule à la mobilisation. Les objets là, ils n'ont rien demandé. Ils vivent. Ils sont là. Ils n'occupent pas, ils existent. Et nous, on les fiche, les range, les désigne. Comme on dresserait un chien. C'est ça, exactement. Dresser l'inventaire. Avec tout ce que ce verbe charrie de brutalité. La chose est indocile, c'est pour cela qu'on la classe. Parce qu'elle nous échappe. Comme ce poisson, tiré du Cher, spasmodique et glissant dans la main. Une panique de palme, une peur de créature déplacée. Il y a toujours un peu de pêche dans l'inventaire. On aimerait pouvoir y échapper. Mais c'est plus fort que nous. Dresser, nommer, poser un ordre. Pour faire semblant de comprendre, de maîtriser, de survivre. Et l'objet devient preuve. Le banal, étendard. La table, un monde. Le monde, une table. Tout tient dans le regard posé, dans le doute qui le révèle. Il faut un écart. Un pas de côté. Pour voir ce qu'on ne voyait plus. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais l'écart. Ce frisson du doute, cette poésie des choses immobiles qu'on n'avait pas vues venir. Le plaisir, peut-être, se trouve là : dans ce petit étonnement calme. Et s'il fallait un inventaire, ce serait celui de nos déplacements intimes. Ce que la table nous apprend, sur nous, sur le monde, sans forcer. Il y a un chat, d'ailleurs. Une chatte. Près des pinceaux. Et ce regard, oblique, qui juge tout cela avec un flegme qu'on envie. Illustration : Huile sur toile" inventaire " P.B|couper{180}