Auteurs littéraires

articles associés

Lectures

Le Horla : hantise intérieure, folie du dehors

Le Horla connaît deux versions : Première version (1886) : Il s’agit d’une nouvelle plus courte, publiée dans le journal Gil Blas le 26 octobre 1886. Le récit est à la troisième personne et adopte une structure plus classique. Deuxième version (1887) : C’est la version définitive, entièrement remaniée et développée sous forme de journal intime. Elle paraît d’abord dans Le Gil Blas le 9 mai 1887, puis est publiée en volume en octobre 1887 chez Paul Ollendorff. C’est donc cette seconde version qui est la plus connue aujourd’hui et qui marque l’apogée du fantastique maupassantien.|couper{180}

Carnets | Atelier

6 février 2025

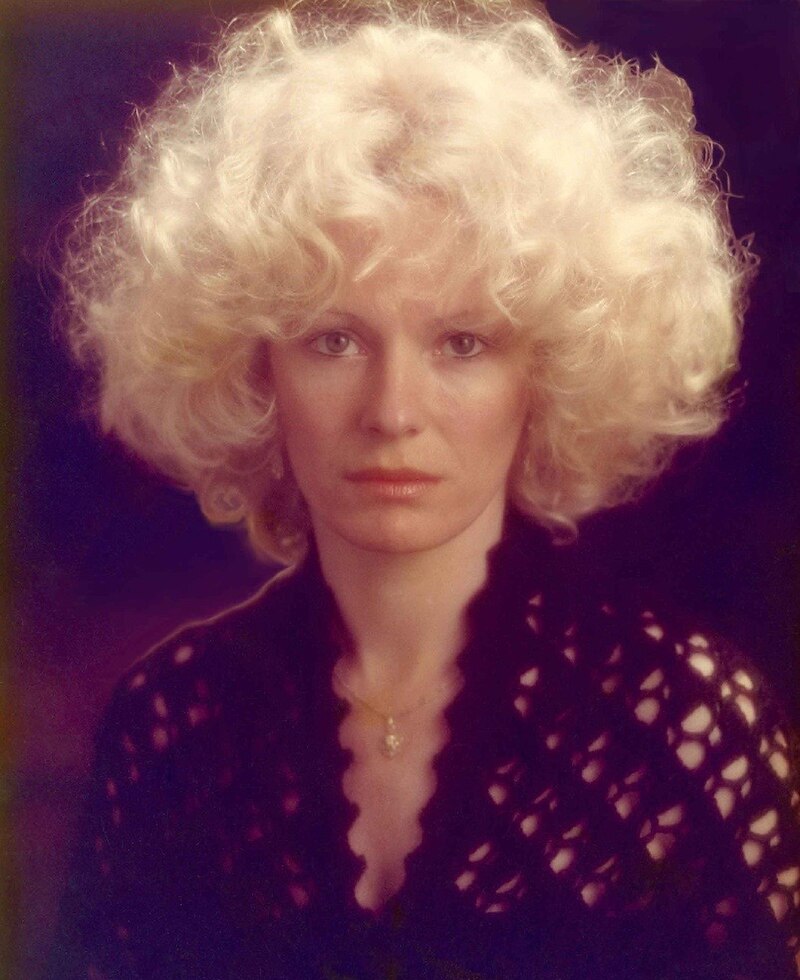

© Florie Cotenceau Le mot articule, quand il s'agit d'un impératif, me fait encore pouffer sitôt que je l'entends. Puis le mot abattis s'amène avec sa tête de comptable. Et derrière lui, toute une armée d'abrutis. Numérote tes abattis, disent-ils tous en chœur. Je ne me souviens pas avoir regardé ces mots dans un dictionnaire. Leur rencontre frontale m'a enseigné un sens figuré et personnel. Voilà comment je me figure (si tu te figures qu'ça va qu'ça) le borborygme incessant du monde qui m'environne et cherche par tous moyens possibles, imaginables, à me phagocyter. Mais revenons à articule, je voulais dire quelque chose et ça m'a tellement vite échappé. Réticules serait un sac à main rempli de bruits de clefs, de cartilages en décomposition, d'osselets blancs. Quant à pédoncule, il n'indique qu' un filet baveux laissé par les limaces traversant les champs de batavia. Je dis tout ça de bonne heure pour ne pas l'oublier. Parce que j'ai lu encore qu'un homme de mon âge s'était présenté à l'hôpital pour des maux de tête et qu'on lui a diagnostiqué un océan d'eau dans le crâne. Je ne m'intéresse plus guère qu'aux événements arrivant aux femmes et aux hommes de mon âge. Il faut bien faire un choix. Parfois, je m'accorde un peu de distraction pour aller voir ce qui peut bien se passer chez les septuagénaires, voire quelques octogénaires, mais c'est tellement déprimant que je reviens vite au temps présent. À tout ce qui a l’heur d'être de mon âge. C'est de son âge, disait-on au café après avoir englouti la poire et le fromage. Sous-entendu, ça lui passera. L'âge et ses inconvénients, je suis bien désolé de le dire, ne passent jamais : ils filent, ils emportent tout sur leur passage. L'âge, le nôtre, indubitablement, nous conduit vers la pourriture, la décomposition à la fois psychologique et physique. Du coup, je me serais laissé emporter, je ne sais plus très bien où j'en suis. Un océan liquide dans le crâne, voilà. Savez-vous que ce ne serait pas pour me déplaire ? Et même, ça me botterait. Moi qui ai toujours eu des velléités de pêcheur au harpon ou de baleine blanche. Dans un crâne, certainement, les contradictions, les paradoxes s'abordent-ils copieusement, se sabrent. Hier, vers 17h30, j'ai soulevé un loup. J'étais en train de relire ce bon vieux Horla quand, tout à coup, j'ai repensé à ces impressions étranges que j'avais traversées adolescent en parvenant sur le seuil de La Ville sans nom. Comme il était l'heure du thé, j'ai laissé en plan, non sans faire un nœud à mon mouchoir afin d'y repenser vers 19h, heure à laquelle je suis suffisamment tranquille pour penser à des choses absconses, idiotes, affreusement inutiles. Figure-toi, me suis-je dit, que L. ait lu Le Horla, qu'il ne l'ait dit à personne et s'en soit inspiré. Et à partir de là, trois petits articles que l'on pourra trouver dans la rubrique lectures. Quand ils seront prêts évidemment, il faut encore les relire, sait-on jamais qu'on voie encore des pans entiers de mystère se lever, numéroter leurs abattis et, quelque part, au-dessus de cette masse grouillante et gluante, une espèce de bouffon en guenilles hurlant : — ARTICULE ! ARTICULE ! L’empereur impérial, impérativement. Le dibbouk a sorti un vieux mouchoir sale de la poche de sa redingote et l'a agité devant lui. --Adieu raison, vaches et cochons ! a t'il ajouté en se moquant bien sûr. De mon côté je me suis demandé si je n'allais pas me raser c'est jeudi, l'heure d'aller enseigner arrive à grand pas.|couper{180}

Lectures

le rituel ou la mémoire en boucle

"On pensait que Staline n'avait laissé derrière lui aucun écrit. Soixante-huit ans après sa mort, une trouvaille exceptionnelle a eu lieu grâce à un ouvrier russe, Stepan Gernelov, dans le plancher de la datcha de Kountsevo, à Moscou, où le dictateur avait rendu son dernier soupir le 5 mars 1953. C'est probablement lorsqu'il fit ajouter en 1943 un étage supplémentaire que le dictateur eut l'idée de ménager une cachette pour un texte à venir. De nouveaux travaux dans la datcha, qui menace de s'effondrer, ont mis au jour ce texte demeuré enfoui pendant de nombreuses décennies. Celui-ci consiste en deux cahiers rédigés d'une écriture grossière et que l'ouvrier vient de proposer à une grande maison d'édition américaine, après avoir quitté précipitamment le territoire. D'après l'éditeur, qui tient pour l'heure à conserver l'anonymat, Staline avoue dès les premières pages avoir fait lentement empoisonner Lénine après que celui-ci avait rédigé son testament où il faisait de lui son héritier. Les drogues toxiques auraient fini par déclencher les attaques cérébrales qui furent fatales au premier maître bolchevique du Kremlin. « Il donne même le nom, précise l'éditeur, de la désomorphine importée d'Allemagne. » extrait d'un article du Point Par François-Guillaume Lorrain Publié le 31/03/2021 "Les mémoires secrets de Staline découverts dans sa datcha"|couper{180}

Carnets | Atelier

5 février 2025

Elle lui dit « Tu as le diable dans la peau. » Il la croit parce qu’elle le dit. Mais il comprend que c’est son propre cauchemar à elle qu’elle projette en lui. Le diable ne vient pas de lui, il circule entre les corps, de l’un à l’autre.|couper{180}

Lectures

Le vertige paisible de Laura Vazquez

Ce que doit ressentir une araignée qui fait bien son travail... La phrase me hante depuis que je l'ai entendue sur ce plateau de télévision. Laura Vazquez est là, presque transparente dans son pull gris, assise sur le fauteuil de La Grande Librairie, et sa voix douce laisse échapper ces mots qui, depuis, ne me quittent plus. L'araignée et son travail. La toile et le silence. L'effacement et la précision. Et je reste hypnotisé par les mouvements du livre qu'elle tient comme au bord de la mer les voiliers prennent peu à peu le vent du large, sous nos yeux elle disparaît et quelque chose d'incroyable appararaît. Je résiste. Je l'observe qui lit un extrait de son "Livre du large et du long". Ses mains tremblent légèrement, mais sa voix est ferme : "Je vous raconterai ce que j'ai vu et deviné du monde et des signaux qui nous entourent". Le plateau de télévision disparaît de plus belle. Ne reste que cette voix, ce fil tendu entre elle et nous, cette présence paradoxale qui s'efface pour mieux laisser surgir les mots. L'enfant de Perpignan Comment dire Laura Vazquez ? Par où commencer ? Peut-être par cette grand-mère analphabète qui l'a élevée, cette femme qui ne savait ni lire ni écrire mais qui lui a transmis quelque chose de plus précieux encore : une façon d'être au monde, une attention aux signes, aux présages, aux "signaux qui nous entourent". Je pense à cette phrase du livre : "Ma tête était super pauvre. Je voulais mesurer l'esprit de la personne humaine". N'est-ce pas déjà, dans ces mots si simples, toute la trajectoire d'une vie ? L'exil espagnol Six années en Espagne, entre Barcelone et Séville. Six années à chanter avant d'écrire. Je l'imagine dans ces rues anciennes, absorbant les rythmes, les sons, les silences. Préparant sans le savoir ce qui allait venir. "J'avance comme un rubis", écrit-elle. Et c'est exactement ça : une progression lente, précieuse, qui transforme la matière brute de l'existence en quelque chose qui scintille. Marseille, le port d'attache Et puis Marseille. La ville comme un nouveau départ, comme un laboratoire à ciel ouvert. La création de la revue Muscle avec Arno Calleja. Les premiers textes publiés. Cette façon unique de faire trembler le réel par petites touches, de créer des secousses dans la langue elle-même. "Je serai obscure pour que vous ne me compreniez pas / Je serai obscure pour que vous compreniez" Ces vers résument peut-être toute sa démarche : non pas chercher l'hermétisme pour lui-même, mais accepter l'opacité du monde, sa résistance, et en faire une force. Le tissage patient "Quand j'écris, ce n'est pas la personne limitée habituelle, avec mes goûts, mes envies, mes répulsions. Je tente de me débarrasser de toute forme de volonté." Voilà l'araignée à l'œuvre. Voilà le secret de cette écriture qui ne cesse de me bouleverser. Laura Vazquez disparaît pour laisser place à quelque chose de plus grand qu'elle. Son dernier livre en est la preuve éclatante. Cinq chants qui explorent le corps, l'esprit, le monde, dans un mouvement continu qui nous emporte. "Tout dit son propre nom", écrit-elle. Et sous sa plume, effectivement, chaque chose retrouve sa vérité première. Un insecte n'est plus seulement un insecte, une goutte d'eau contient tout l'océan, une miette de pain devient un monde en soi. La reconnaissance, enfin Le Prix Goncourt de la poésie 2023 est venu couronner ce travail obstiné, patient, nécessaire. Mais ce qui me frappe, c'est que cette reconnaissance ne change rien à sa posture. Elle reste cette présence effacée, cette voix qui murmure plutôt qu'elle ne crie, cette araignée qui fait bien son travail. Dans "Le livre du large et du long", elle écrit : "Je vous raconterai ce que j'ai vu". Et c'est exactement ce qu'elle fait, avec une précision clinique et une tendresse infinie. Elle nous fait redécouvrir le monde, nous fait sentir le vertige d'être vivant, nous rappelle que la poésie n'est pas un exercice de style mais une façon d'habiter le réel. Je repense à cette jeune femme sur le plateau de télévision, à sa façon de disparaître presque physiquement pendant qu'elle lisait. Je repense à l'araignée et son travail. Et je me dis que nous avons la chance immense d'avoir parmi nous une écrivaine qui comprend que la plus grande force réside parfois dans l'effacement, que la plus grande présence peut naître de l'absence. Laura Vazquez tisse ses textes comme l'araignée sa toile, avec cette même précision mathématique, cette même nécessité vitale. Et nous, lecteurs, nous nous prenons dans ces fils invisibles qui nous transforment, presque à notre insu. C'est rare, c'est précieux, c'est nécessaire. C'est devenu plus clair désormais c'est ce que doit ressentir une araignée qui fait bien son travail, rien de plus, rien de moins. Voilà l'exact lieu où l'on peut aimer naturellement et les gens et Laura Vazquez" Site de l'auteur|couper{180}

Carnets | Atelier

02 février 2025

Visionné Le Journal du regard ( janvier 2025) de Pierre Ménard et redécouvre la ville telle que j'ai l’impression de l’avoir laissée depuis 1990. Peut-être un petit temps d’adaptation. Mais ces promenades sont les mêmes. Le texte lu me rappelle cruellement à la perte de mes carnets Clairefontaine. Mais ce n’est qu’un fantasme d’imaginer que j’écrivais à l’époque de telles choses. Bien sûr que non. C’était une autre errance. Peut-être que toutes les errances écrites, à la fin, se valent. S’intéresser aux travaux des autres me dédouanerait de leur adresser la parole, me prodiguerait bonne conscience. Si j’avais encore besoin d’une bonne conscience. Non, ce n’est pas ça. Le solipsisme ne fonctionne que lorsqu’on est encore jeune, vigoureux, bon marcheur. La vérité est que je ne peux me passer des autres et que je ne peux en même temps aller vers eux. Pour quoi faire ? Pour quoi dire ? Juste l'impression d'une présence fantome, la mienne, la leur, la nôtre. J’ai repensé à la rue Custine, que j’empruntais beaucoup dans les années 80, puis en 85 et encore en 90, trois époques de ma vie parisienne. Je me souviens que, sitôt que je m’y engouffrais — peut-être pour me rendre à Jules Joffrin, peut-être vers Montmartre —, je renouais avec d’autres époques encore bien plus lointaines que je n’avais pas vécues dans cette vie. Pur fantasme, bien sûr. Et je pensais que nous avions été nombreux à voir les platanes reverdir, à projeter leurs ombres rafraîchissantes, l’été. Il me semble que si je devais choisir un lieu qui caractérise au mieux l’impermanence, l’intemporel, ce serait celui-ci : la rue Custine, ses platanes — à moins que ce ne fussent des tilleuls. Et voilà comment on revient au présent : par le doute. Il semble, par ces temps d’apocalypse, que tout a été dit, que l’on n’a plus tant besoin de les entendre, ces dits, que de les partager. Pas tous. Certains. Le choix effectué en dira encore long sur ce que l’on tait, ce que l’on fait parfois semblant d’entendre, comme on fait semblant de vivre pour ne pas disparaître au premier coin de rue qui s’offre, telle une opportunité. Musique : Méditation from Thaïs|couper{180}

Lectures

Truman Capote : écrire contre l’abandon

J’ai longtemps cherché ce qui me fascinait tant chez Truman Capote. Son audace, sans doute. Sa manière de marcher sur la corde raide entre fiction et réalité. Son œil d’orfèvre, capable de sculpter un détail et d’y enfermer une époque. Mais il y a autre chose. Quelque chose d’invisible et de brûlant. J’imagine l’enfant qu’il a été. Un gamin fluet, oublié dans une maison du Sud, sa mère déjà ailleurs, son père inexistant. À cinq ans, il est seul. À dix ans, il écrit. L’équation est là : quand personne ne vous attend, vous peuplez le vide avec des histoires. Capote l’a compris tôt. Il a fait de la littérature une terre d’asile, une arme et un piège. On dit souvent que Capote a inventé le "roman non fictionnel". C’est une manière élégante de dire qu’il a trahi tous les genres pour en créer un nouveau. De sang-froid en est la preuve la plus éclatante. Cinq ans d’enquête, une immersion totale dans l’Amérique rurale, et ce livre qui n’est ni un reportage, ni un roman, mais quelque chose d’autre, d’inédit. Il ne raconte pas seulement un fait divers – il habite les tueurs, il s’infiltre dans leurs silences, il dissèque leurs rêves brisés. Il se glisse dans leur peau jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à l’obsession. Cette méthode, il ne l’a pas inventée avec De sang-froid. Depuis toujours, Capote observe, capte les gestes et les voix, note mentalement les expressions. Holly Golightly, l’héroïne insaisissable de Petit déjeuner chez Tiffany, n’est pas née de son imagination : elle est un collage, un assemblage subtil de figures croisées. Il prend le réel et le transfigure. Il l’épuise et le sublime à la fois. La douleur n’est jamais loin. Capote écrit comme on exhume. Son œuvre entière est hantée par la perte. La mère absente, l’enfance en pointillés, l’errance entre deux mondes – trop efféminé pour le Sud, trop marginal pour l’élite new-yorkaise. Son élégance, son humour caustique, son goût du scandale masquent mal une faille béante. Écrire devient alors une revanche. Il ne cherche pas seulement à raconter : il veut marquer l’époque, modeler la littérature à sa manière. Chaque mot est pesé, limé, poli. Il traque la phrase parfaite, celle qui coupera comme une lame. Son style, c’est un scalpel. Une précision chirurgicale qui n’empêche ni la poésie, ni la cruauté. Mais que reste-t-il quand on a tout donné à l’écriture ? Capote, à force d’excès et de provocations, s’abîme dans l’alcool et les mondanités. Il meurt à cinquante-neuf ans, rongé par ses propres obsessions. Il laisse derrière lui une œuvre aussi fragmentée que son existence. Et pourtant, son ombre plane toujours. On le retrouve dans chaque écrivain qui flirte avec le réel, dans chaque texte qui brouille les frontières entre reportage et fiction. Il a ouvert un passage. Il a prouvé que la littérature pouvait tout oser, tout réinventer. J’aime Capote pour ça. Pour cette audace intacte, pour cette manière de plonger dans le réel jusqu’à s’y perdre. Et peut-être aussi pour cette douleur sous-jacente, ce besoin d’écrire contre l’abandon. Comme si chaque livre pouvait être une maison où il serait enfin attendu.|couper{180}

Carnets | Atelier

Écrire sous possession

La ville est traversée de voix anonymes. Fragments de conversations captés au vol, slogans publicitaires, injonctions médiatiques : ces paroles ne nous appartiennent pas, mais elles s’imposent, s’accumulent en nous. Ce brouhaha, loin d’être anodin, façonne nos pensées. Il contamine aussi l’écriture. Dans la littérature contemporaine, la possession n’est plus seulement un motif narratif lié au fantastique. Elle est un mode d’écriture. Loin du roman classique, centré sur un sujet maître de son récit, elle introduit des voix étrangères dans le texte, jusqu’à troubler l’énonciation elle-même. C’est ce qui traverse des œuvres comme Sérotonine de Michel Houellebecq, où la voix du narrateur est saturée de discours extérieurs – langage de la publicité, éléments de langage politique – jusqu’à dissoudre son identité. Ou encore Zone de Mathias Énard, où la phrase unique, haletante, absorbe des fragments d’Histoire, comme si le narrateur était lui-même traversé par des voix multiples. La possession, c’est l’échec du roman traditionnel à contenir la pluralité des voix. Là où Balzac ou Flaubert s’attachaient à une narration stable, une voix contrôlée, les écrivains contemporains explorent l’éclatement du discours, la friction entre le soi et l’autre. L’écrivain ne parle plus seul : il est parasité par d’autres voix, d’autres temporalités, d’autres discours. Possession et narration : un texte contaminé Dans Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Stig Dagerman écrit : « Je suis un autre tant que je ne suis pas moi-même. » Cette phrase, qui fait écho à Rimbaud, résume ce que l’on pourrait appeler la poétique de la possession. L’écriture devient un champ de tensions où la voix du narrateur est troublée, hantée par ce qui la dépasse. C’est ce que l’on retrouve dans Lambeaux de Charles Juliet, où la parole oscille entre la voix de l’auteur et celle de sa mère disparue. Le texte est traversé par une autre conscience, comme si l’acte d’écrire relevait d’une forme de spiritisme. De même, dans Sombre dimanche d’Alice Zeniter, les générations se superposent, les voix s’entrelacent jusqu’à faire vaciller l’identité des personnages. Ce trouble de l’énonciation ne relève pas d’un simple procédé stylistique : il met en crise la notion même d’auteur. Dans Les Années d’Annie Ernaux, le « je » disparaît au profit d’un « nous » où l’intime se mêle au collectif. Le texte est possédé par les voix d’une époque, d’une génération. La mémoire individuelle devient une mémoire traversée. Traduire, réécrire : la possession en acte La possession ne concerne pas seulement l’énonciation, mais aussi la réécriture et la traduction. Traduire, c’est déjà altérer, habiter un texte étranger et le transformer. C’est ce que revendique Claro dans ses traductions de Vollmann ou de Pynchon : ne pas chercher à restituer fidèlement, mais accepter la contamination du texte d’origine par la langue d’arrivée. La réécriture fonctionne sur le même mode. Un texte en parasite un autre, le modifie, l’investit. Dans Écrire de Marguerite Duras, l’autrice revient sans cesse sur les mêmes épisodes, comme si son propre texte lui échappait, lui revenait sous une autre forme. De même, dans Un Mage en été d’Olivier Cadiot, la narration semble hantée par d’autres œuvres, d’autres formes, comme si l’écriture était toujours une appropriation, une transformation du déjà-là. Dans cette logique, l’écrivain n’est pas un créateur absolu, mais un médium. Il capte des voix, les transpose, les fait résonner autrement. Son texte n’est jamais clos : il est un champ de forces en perpétuelle mutation. Possession et société : une question politique Mais la possession ne concerne pas que l’écriture : elle est aussi un révélateur social. Qui possède la parole ? Qui en est dépossédé ? Dans les rituels vaudous, le corps du possédé devient le lieu d’une parole qui lui échappe. Il en va de même en littérature : certaines voix sont considérées comme légitimes, d’autres sont marginalisées. Dans Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila, la langue elle-même est travaillée par la possession : elle absorbe les slogans, les discours politiques, les bribes de conversations. Le texte devient une polyphonie chaotique où la parole dominante se heurte à celles des laissés-pour-compte. De même, dans Autoportrait en noir et blanc de Jesmyn Ward, la narratrice est traversée par l’Histoire et ses fantômes : la mémoire de l’esclavage, les récits familiaux, les voix des disparus hantent le texte, jusqu’à rendre poreuse la frontière entre passé et présent. Aujourd’hui, la possession n’est plus seulement un phénomène occulte : elle est une grille de lecture du monde. À l’ère du numérique, nos discours sont infiltrés par des algorithmes, nos mots prédéterminés par des formules automatiques. L’écriture elle-même est contaminée par ces voix extérieures, qu’il s’agisse de discours médiatiques ou de boucles de langage sur les réseaux sociaux. Conclusion : écrire sous emprise Écrire aujourd’hui, c’est accepter cette dépossession. Ce n’est plus construire une voix unique, mais composer avec une polyphonie qui nous dépasse. L’écrivain contemporain n’est pas maître de son texte : il est traversé par des forces qui lui échappent. Cette contamination du texte par l’extérieur n’est pas une perte : elle est une ouverture. Elle permet de penser l’écriture comme un espace de résonance, où se croisent des voix, des mémoires, des héritages. La possession n’est pas un enfermement : elle est un mode d’écriture, une manière d’habiter le monde autrement. Dans ce théâtre hanté qu’est la littérature contemporaine, l’auteur ne possède plus sa langue. Il accepte d’être possédé par elle.|couper{180}

Lectures

note sur la pensée prophétique

Kafka et les paraboles : il se sera arrangé pour qu'aucune ne soit explicable raisonnablement, comme si, à travers elles, persistait l'écho d'une pensée prophétique ancestrale. Ses paraboles débouchent invariablement sur la possibilité d'une interprétation contradictoire, d'une controverse, rappelant cette époque où le muthos prévalait sur le logos. La parabole aujourd'hui n'est plus qu'une antenne sur un toit, accrochée à une façade, symbole dérisoire de notre obsession pour la communication rationnelle. Quant au mode de pensée prophétique, il aura été totalement évincé par notre modernité cartésienne, lui qui jadis ordonnait le chaos apparent du monde, lui donnait sens par le pressentiment plutôt que par le savoir. Peut-être que dans cette modernité littéraire qu'une partie des intellectuels (juifs ou d'origine juive d'ailleurs, pour la plupart) accordent à Kafka, on peut découvrir la nostalgie de ce mode de pensée constitué d'énigmes insolubles, de paraboles, de prophéties ne prophétisant que de l'incompréhensible. Kafka nous offre ainsi une explication parallèle de la réalité, à la fois épouvantable et merveilleuse, comme un dernier sursaut de cette pensée inactuelle dans notre monde devenu, de nos jours, cette peau de chagrin où seul le rationnel a droit de cité.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-3

À l'église quand tu y allais, tu ne parlais pas. Tu chantais quand il fallait chanter. Mais en pension à Saint-Stanislas, et bien que tu chantasses la plupart du temps assez correctement, tu te mis alors à chanter faux. Tu voulais déranger quelque chose. Et cela, tu t'en souviens, n'était pas pour te faire remarquer, c'était plus profond que ça. Viscéral. À la cérémonie funèbre de ta mère, quelques minutes avant l'incinération, on t'a proposé de parler, de dire quelques mots, mais il n'y avait que ton épouse, ton père et ton frère, plus les employés des pompes funèbres. Tu as décidé que c'était grotesque juste à l'instant d'essayer d'ouvrir la bouche quand tu fus monté sur la petite estrade face au microphone. Tu as regardé l'assemblée puis tu as baissé la tête, tu as capitulé, vaincu par le ridicule. Une des seules fois dans ta vie où tu n'auras pas osé y plonger tout entier. Sur ta chaîne YouTube, tu as beaucoup parlé mais avec le recul tu n'as jamais pris le temps de réécouter ce que tu as dit. Sans doute parce que toute parole est liée à un instant et qu'une fois l'instant passé, cette parole devient morte, qu'il n'y a plus de raison valable de s'y intéresser. Comme si cette parole dans le fond n'avait fait que te traverser, qu'elle ne t'appartenait pas. Par contre, tu aimes écouter les vidéos de François Bon, tu les réécoutes avec plaisir. Et surtout tu y découvres au fur et à mesure des informations que tu n'avais, semble-t-il, pas entendues à la première écoute. Il y a ainsi des émissions que tu écoutes en boucle et d'autres, réalisées par d'autres créateurs de contenu, dont les bras t'en tombent dès les premières minutes. Est-ce que commenter, c'est parler ? Peut-être. Tu ne parviens plus à commenter dans certains lieux et dans d'autres oui. L'interruption des commentaires a commencé quand tu as fait une recherche sur ton nom sur ce moteur de recherche. Le nombre de commentaires qui te sont apparus idiots, inutiles t'a aussitôt sauté aux yeux. Rédiger un commentaire t'oblige presque aussitôt à affronter le ridicule puis à le vaincre ou à te laisser à l'à-quoi-bon. Quand tu te dis "ça ne changera pas la face du monde, qui es-tu donc pour t'autoriser ainsi à commenter, à apparaître ?" Le fait que ça puisse encourager l'autre, tu t'en dispenses désormais car d'une certaine façon c'était aussi une image trouble, cette pensée d'encourager l'autre dans une réflexivité ; d'ailleurs les réseaux sociaux fonctionnent sur cette réflexivité la plupart du temps. Le fait qu'elle te gêne jusqu'à l'insupportable est corrélé à tes états de fatigue, d'humeur, ou de lucidité. De la chimie. Tu préfères alors te taire devant cette réalité chimique quand tu ne peux faire autrement que de la voir comme un nez au milieu d'une figure. Parler, c'est faire signe avant tout. Mais pourquoi faire signe ? On en revient toujours à la question. Faire signe, désigner, dessiner non pour obtenir quelque chose ni pour dire "tu as vu, je te fais signe, je te signifie quelque chose." La fatigue de tout ça, due au poids de l'âge imagines-tu parfois, mais surtout au sentiment de ta propre insignifiance. Il y a des jours où l'insignifiance est ce refuge préférable à tout autre. Tu es capable de rester silencieux envers certaines personnes durant un laps de temps considérable. Tu n'as pas vu tes parents pendant 10 ans autrefois. Aucune parole échangée en 10 ans avec M. et aussi avec D. Cependant, la conversation reprend exactement là où elle s'est arrêtée dans le temps comme si pour toi il n'y avait pas de temps. L'expression "être de parole", tenir sa promesse, tu peux la comprendre bien sûr. Mais de quelle parole s'agit-il dans ce cas ? La question reste en suspens. Se fier à sa propre parole, d'expérience, te semble toujours suspect, tout comme se fier à n'importe quelle parole. La parole c'est du vent la plupart du temps et donc c'est l'esprit. Qui serait assez cinglé pour confondre l'esprit et soi-même ? L'indomptable esprit comme disent les bouddhistes. Non, il faut s'asseoir, l'observer agir, parler, ne pas vouloir l'enfermer dans une clôture, c'est ainsi que l'on s'en libère au mieux. Ce qui reste ensuite, on l'ignore. Un silence éloquent.|couper{180}

Lectures

Deux destins croisés à New York

Lovecraft découvre les œuvres de Roerich au musée situé à l’angle de Riverside Drive et de la 103e rue. Ces visites régulières deviennent pour lui un refuge qu’il qualifie comme l’un de ses "sanctuaires dans la zone infestée".|couper{180}

Carnets | Atelier

24 janvier 2025

Le simple fait du vivant impose de lui-même le respect, qui est une forme de responsabilité. Ce que Lévinas nomme la responsabilité éthique envers autrui, mais étendu à la totalité du monde vivant.|couper{180}