Exploration par observations

Observations par mots-clés :

Aucun groupe "observations" configuré.

Cliquez sur un mot-clé pour voir tous les articles associés

rêves

Exercice consistant à noter les rêves au réveil ou peu après. Plus que la description désormais c’est la sensation avec laquelle on en revient, et qui persiste plus longtemps que les détails du rêve. Les détails n’étant là que comme une sorte de recette, de configuration particulière susceptible de déclencher une sensation. Une même sensaton pouvant être déclenchée par plusieurs types de configurations des mêmes détails ou approximativement, ou ayant un vague air de famille.

Carnets | Atelier

28 mai 2025

(Fragment issu d’un état de veille trouble, entre ressenti réel et hallucination littéraire. À classer où bon vous semble.) Je suis enclin à croire qu’il existe plus d’un lien de parenté entre l’acte d’écrire de la littérature et l’art de composer du code. Non seulement dans la rigueur de la logique ou l’échafaudage des structures — mais dans ce processus subtil et troublant par lequel nos propres créations deviennent étrangères, et indignes, sous notre propre regard. Un texte qui, deux semaines plus tôt, me semblait solide et accompli, me paraît aujourd’hui grossier, faible, malformé. Une page web jadis source d’une tranquille fierté ne suscite plus désormais que lassitude et répulsion. Et ce phénomène s’accélère. J’écris, j’efface. J’amende, je renonce. Je recommence. C’est devenu un cycle. Au début, j’ai attribué cela à la fatigue — une sorte d’érosion passagère de la psyché. Mais non. Ce n’est pas cela. C’est autre chose. Il y a en moi un mouvement. Une oscillation envahissante — non pas d’humeur, mais d’essence. Un flux silencieux qui me traverse, m’incite à aimer, puis à haïr. À créer, puis à douter. Quelque chose de plus vaste que le moi. Quelque chose d’inhumain. Un soir, je suis tombé sur un passage du Kybalion — ce volume étrange de philosophie hermétique que Lovecraft lui-même aurait sans doute rejeté comme charlatanesque, tout en le lisant avec une fascination perverse : « Le balancement du pendule se manifeste en toute chose. Tout va et vient. Tout a ses marées. » Et alors j’ai compris : Ce n’était ni une lubie, ni une idiosyncrasie de tempérament. C’était une loi. Un rythme ancien. Une pulsation impersonnelle — et moi, rien de plus que la membrane qu’elle traverse. J’ai pensé à Nyarlathotep. Non comme à un récit, mais comme à une réverbération. Une procession mentale. Un texte qui ne raisonne pas, mais résonne. Je crois que Lovecraft n’a pas écrit ce texte. Il l’a reçu. Et moi ? Je commence moi aussi à remettre en question la notion même d’auteur. Peut-être ne suis-je qu’un simple canal traversé par ce rythme. Je ne choisis pas. Je suis mu. Je suis saisi. Je suis courbé. Cette même nuit, j’ai ouvert un recueil de lettres — Lord of a Visible World : An Autobiography in Letters. Une anthologie de la correspondance de Lovecraft, rassemblée par S.T. Joshi. Le sommeil m’a vaincu avant que je ne referme le livre. Et j’ai rêvé — ou peut-être ai-je simplement imaginé, dans cette zone grise où la pensée se décompose en vision — d’une lettre. Une lettre rédigée à Providence, adressée à personne, et à moi. Je ne l’ai jamais retrouvée. Mais je la retranscris ici, de mémoire, la main tremblante. Lettre retrouvée en rêve Providence, Rhode Island – par une nuit où le vent parlait en langues Mon très estimé correspondant, Je vous suis reconnaissant pour votre lettre — à la fois troublante et étrangement familière. Ce que vous décrivez — cette oscillation croissante entre ferveur et répulsion, cette marée accélérée qui régit votre rapport à l’écriture — n’est pas un mal. C’est une loi. Je l’ai ressentie moi aussi, dans les marges de mes manuscrits, entre les phrases que je croyais définitives. Ce n’est pas de la fatigue. C’est l’œuvre d’une force cyclique, un pendule invisible, qui exige de nous des offrandes sous forme de mots — non pour être lus, mais pour être sacrifiés. J’en suis venu à soupçonner que ce que nous appelons « écrire » n’est qu’un acte de soumission rythmique. Nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes des passages. Des vases obéissants. Dans mes rêves les plus vulnérables, j’ai entrevu ce dieu sans nom — non un être, mais un tempo, une exigence muette résonnant dans les couloirs de l’âme. Je l’ai senti battre en moi une fois, et faute de nom, je l’ai appelé Nyarlathotep. Continuez votre œuvre. Non pour la gloire. Non pour la publication. Mais pour accompagner le retour. Pour survivre à chaque oscillation. Avec un salut spectral depuis Providence, H.P. Lovecraft Je ne sais toujours pas si cette lettre existe. Je ne l’ai jamais revue. Peut-être ne l’ai-je jamais lue. Mais quelque chose en moi pulse désormais autrement. Un rythme que j’ignorais autrefois, mais que je sens, à présent, avoir toujours été là. Et ainsi j’écris. Non pour comprendre. Non pour conclure. Mais simplement pour accompagner le retour. De quoi ? Je ne saurais le dire. Peut-être de ce qui vient nous chercher au moment même où nous osons créer. I am inclined to believe that there exists more than a single kinship between the act of writing literature and the craft of composing code. Not merely in the discipline of logic or the scaffolding of structure—but in that subtle and disquieting process whereby one’s own creations turn foreign and unworthy beneath one’s gaze. A text that, but two weeks past, appeared sound and whole, now seems crude, feeble, and malformed. A webpage once a source of quiet pride now provokes only fatigue and revulsion. And this phenomenon is quickening. I write, I erase. I amend, I renounce. I begin again. It has become a cycle. At first, I attributed it to fatigue—perhaps some transient erosion of the psyche. But no. It is not that. It is something else. There is within me a movement. A pervasive oscillation—not of mood, but of essence. A silent flux that courses through me, bidding me to love, then to loathe. To create, then to doubt. Something vaster than the self. Something not of man. One evening, I came upon a passage in The Kybalion—that peculiar volume of Hermetic philosophy which Lovecraft himself might have dismissed as charlatanic, while nonetheless reading with perverse fascination : "The swing of the pendulum manifests in everything. Everything flows out and in. Everything has its tides." And thus it dawned upon me : This was no whim. No idiosyncrasy of temperament. It was a law. An ancient rhythm. An impersonal pulsation—and I, no more than the membrane it disturbs. I thought of Nyarlathotep. Not as story, but as reverberation. A mental procession. A text that does not argue, but resonates. Lovecraft, I believe, did not write that piece. He received it. And I ? I, too, begin to question the notion of authorship. Perhaps I am merely a vessel through which the rhythm courses. I do not choose. I am moved. I am seized. I am bent. That same night, I opened a collection of letters—Lord of a Visible World : An Autobiography in Letters. An assembly of Lovecraft’s correspondence, compiled by S.T. Joshi. Sleep overcame me before I had closed the book. And I dreamed—or perhaps I merely imagined in that grey region where thought decays into vision—of a letter. A letter penned in Providence, addressed to no one, and to me. I have never found it again. But I transcribe it here, from memory, with trembling hand. A letter recovered from dream Providence, Rhode Island — on a night when the wind spoke in tongues My most esteemed correspondent, I am grateful for your letter—both disturbing and curiously familiar. What you describe—the mounting oscillation between fervor and repulsion, the quickening tide that governs your relation to the written word—is no ailment. It is a law. I have felt it, too, in the margins of my manuscripts, between sentences I once deemed final. It is no mere fatigue. It is the working of a cyclical force, an unseen pendulum, demanding of us offerings in the form of words—not to be read, but to be sacrificed. I have come to suspect that what we call "writing" is but an act of rhythmic submission. We are not creators. We are passageways. Obedient vessels. In my most unguarded dreams I have glimpsed this nameless god—not a being, but a tempo, a mute demand echoing through the corridors of the soul. I felt it beat through me once, and lacking a name, I called it Nyarlathotep. Continue your work. Not for glory. Not for publication. But to accompany the return. To survive each oscillation. With a spectral salute from Providence, H.P. Lovecraft I still do not know if this letter exists. I have never seen it since. Perhaps I never read it at all. But something within me now pulses differently. A rhythm I once ignored, but which, I now sense, has always been there. And so I write. Not to understand. Not to conclude. Merely to accompany the return. Of what ? I cannot say. Perhaps of that which comes for us the moment we dare to create.|couper{180}

Carnets | Atelier

27 mai 2025/Everything’s Already Replaced

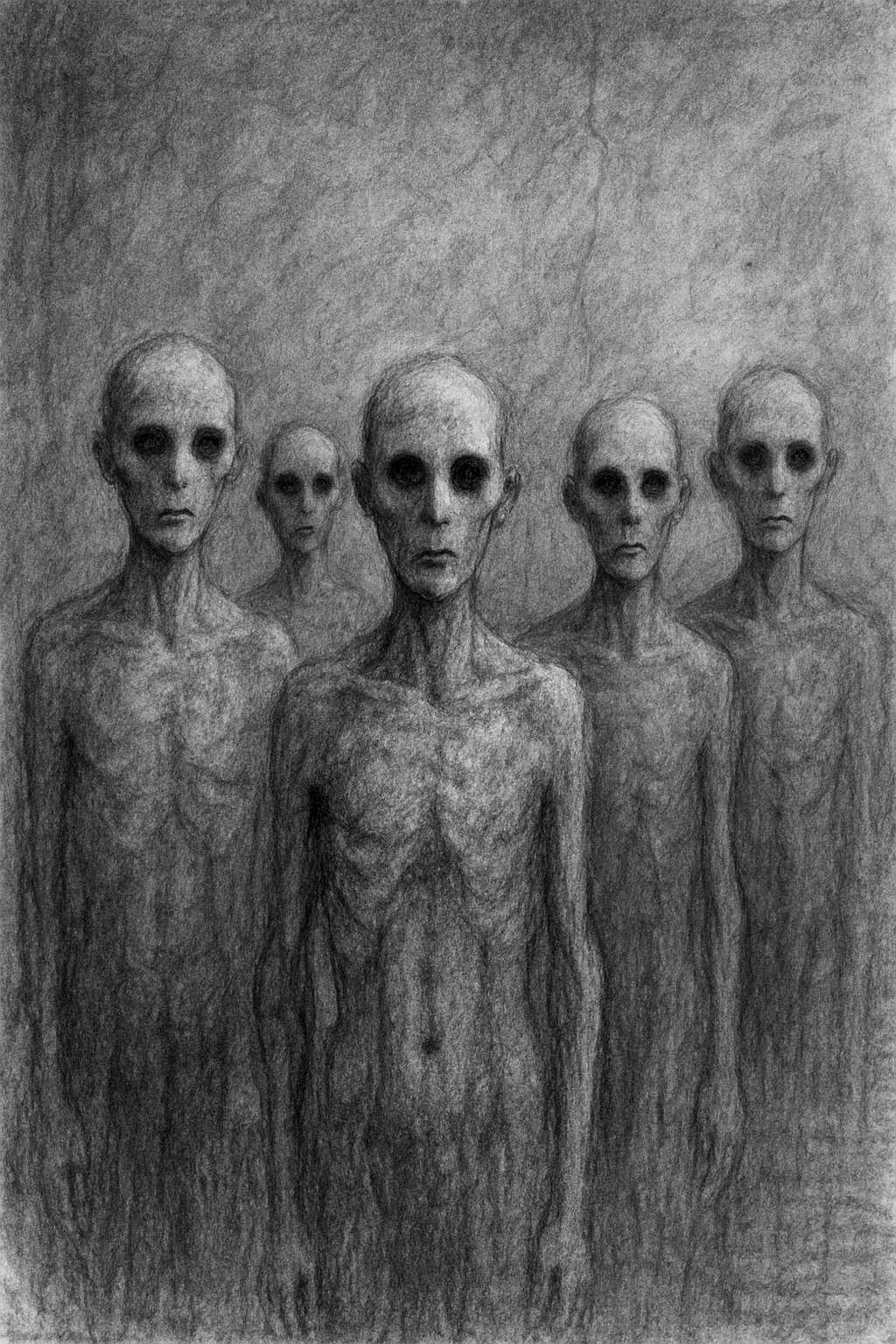

Le présent impose une pression constante. Je le sens. On ne voit plus les lointains. Tout se plaque, tout se confond. Le plan moyen, déjà, file vers l’arrière. Comme s’il refusait de s’installer. Comment garder la profondeur ? Comment ne pas devenir ce corps collé à la vitre, cette conscience sans arrière-plan ? Ces derniers temps, j’ai l’impression étrange que le présent s’accélère. Comme une spirale qui s’auto-alimente. On appelle ça « maintenant », mais ça n’a plus rien de stable. On ne sait même plus ce qui vient d’arriver. Tout est déjà remplacé. C'était étrange. ça ressemblait à première vue à un rêve, un rêve gris, ceux dont j'ai l'habitude. Je pourrais même serrer la main à tous les personnages de ces rêves ternes, comme si j'étais de retour chez moi. La luminosité des lieux surtout provoque cette familiarité. Ce n'est pas qu'elle soit triste, elle ne crée pas d'ombre, aucun contraste, les tons sont savamment proches pour se défier de tout contraste. Parfois quand je reviens ici je me dis ça doit être mon pays. Sauf que cette nuit j'ai erraflé un mur et j'ai vu la couche de cendres et de saleté s'effacer dans un sillon, il y avait au fond de la blessure une autre luminosité, quelque chose de rouge or si ma mémoire est bonne. Une couleur que même durant mon existence diurne je n'avais jamais vu si intense. J'ai su tout de suite que j'avais sans le vouloir enfreint quelque chose. Alors j'ai frotté autour de la fissure pour la combler. Pour qu'on ne sache pas. Mais la tête des ombres que je rencontre désormais,leurs têtes aux yeux vides me regardent. Je ne peux savoir si leur regard l'est véritablement, accusateur. Leurs orbites sont vides de regard. Et pourtant toutes ces têtes sont dirigées vers moi. A cet instant je me dis que je pourrais me réveiller, revenir dans la chambre, dans le lit, mais quelque chose me dit que ce sera la même chose. S commence à ne plus avoir de regard autre que ces deux trous sombres. Quand elle me parle j'ai la sensation d'entendre un programme répéter toujours les mêmes injonctions. Le chat lui même ne parait plus si normal si mignon. On dirait un estomac sur pattes qui ne pense qu'à bouffer. Je conserve cependant la possibilité de me réveiller d'un rêve à l'autre. Ce que j'emploie assez maladroitement. Il me faudrait dans cette affaire voir surgir un de ces objets insolites, un allié qui change la donne. Qui crée de la nouveauté. Qui rompt ce phénomène affreux de répétition. Encore qu'affreux m'échappe par réflexe, ennuyeux est plus adapté. La porte, l'issue, le mensonge qui dit un peu plus la vérité que les pseudo vérités. Ils n'ont pas l'air d'en faire grand cas. Parfois j'ouvrirais la fenêtre de la rue et je crierais bien " Oyez Oyez ne sentez-vous donc pas que quelque chose vous suce la moelle". J'aurais l'air d'un fou évidemment. Ces gens là croient au pape. Il fallait voir le monde sur la place Saint Pierre. Le grand suceur de sève avec sa mitre et son bâton se pointe sur le balcon et boum faut voir l'hystérie. Pareil sur les scènes de spectacle. Il faut juste un catalyseur. Une star. Comme il faut une flèche aux cathédrales. Ensuite on te secoue tout ça d'effusions, de vibrations énergétiques, le casse-croûte des vampires est prèt. Et tous collaborent depuis la nuit des temps. The present applies constant pressure. I feel it. No more distance. Everything flattens. Collapses. The middle ground flees, won’t settle. No depth left. Just a body stuck to the glass. A mind with no backdrop. Lately, the present speeds up strangely. Feeds itself. We call it “now,” but there’s nothing stable in it. You can’t even tell what just happened. Already overwritten. It felt strange. Like a dream, at first glance. A grey one. The usual kind. I could shake hands with every character there, like I was home. It’s the light, mainly. Not sad, no shadows, no contrast. All shades close, polite, neutral. Sometimes, when I return, I think : maybe this is my country. But last night, I scraped a wall. The grime, the ash flaked off in a clean stroke. And there, beneath the wound, another kind of light. Red-gold, I think. A color I’d never seen, not even awake. I knew I’d broken something. By mistake. I rubbed around the crack, tried to erase it. Hide it. But now the shadows stare. Thin faces. Empty eyes. I can’t tell if they judge me. They have no gaze. Just holes. And yet they all face me. I tell myself I could wake up. Back to the bed, the room. But something says it’ll be the same. S begins to lose her eyes too. Just two dark pits. When she speaks, it’s a loop. A program repeating itself. Even the cat isn’t cute anymore. Just a stomach on legs. Wants to feed. Nothing else. Still, I can jump between dreams. I do it badly, but I do. What I need is an odd object. A breach. A helper. Something new. Something to break this loop. Though “awful” feels wrong. “Tedious” fits better. The exit. The lie that tells more truth than the truths. They don’t seem to care. Sometimes I want to open the window and shout, “Hear ye, hear ye, don’t you feel something chewing at your marrow ?” I’d look mad, of course. These people still believe in popes. You should’ve seen the square at St. Peter’s. The big sap-sucker with his hat and staff pops out on the balcony and boom — hysteria. Same at concerts. All it takes is a catalyst. A star. Like a spire on a cathedral. Then it’s all flowing. Energies. Transports. The vampire buffet’s ready. And they all help. They’ve always helped. Since the beginning.|couper{180}

Carnets | Atelier

18 mai 2025

S. s’est levée de bonne heure pour partir à P. vendre ses bricoles. J’avais travaillé toute la nuit. Vers 4 heures, je me suis sûrement endormi. On a dû se manquer de peu. Ou peut-être que je n’étais pas encore tout à fait endormi quand elle s’est levée, vers 5 heures. D’habitude, je me lève aussi, pour préparer le café, parler un peu avant qu’elle parte. Mais ce matin-là, rien. Juste la porte qui s’est refermée. Ce bruit m’a apporté une tranquillité, presque une jouissance. Ça n’a duré que quelques instants. Puis la culpabilité est revenue. Une porte qui claque, même doucement, c’est étrange, ça déclenche quelque chose. Ce n’est pas juste cette porte-là. Toutes les portes qu’on a entendues claquer dans une vie reviennent d’un coup, comme un écho, comme si toutes étaient la même porte. Je me suis accroché à cette idée, puis je me suis rendormi, avec ce bruit dans la tête. À sept heures, un bruit m’a réveillé. Impossible de savoir si c’était un rêve ou la réalité. Tout de suite, j’ai pensé à S. et à la porte d’entrée qu’elle n’avait peut-être pas fermée. Quelqu’un pouvait entrer, monter l’escalier et me poignarder pendant que je somnolais encore. Enfant, je faisais souvent ce rêve bizarre : être poignardé par une ombre. Je me réveillais en sueur, glacé, convaincu d’avoir réellement senti la lame. À cinq ou six ans, se réveiller en sueur, persuadé d’avoir été poignardé, c’est déroutant. Pour moi, ça ne pouvait être que la métempsycose. Peu importe ce que peuvent en dire les psys, cette sensation-là ne s’invente pas. Pas plus que celle d’être dévoré. Ou alors, c’est l’imagination. Une imagination fertile. Trop fertile peut-être. Ce qui est pire, en fait, c’est de ne rien en faire. Je me suis fait un café en me disant que ce dimanche pouvait être une bonne journée, à condition de l’accepter comme telle. Et une fois formulée, l’idée est devenue claire : on a toujours le choix. Même si la maison s’effondre et qu’on reste coincé sous les gravats, il reste encore ce choix : décider si c’est une bonne journée ou non. Hier, j’ai relu certains de mes textes. J’ai essayé de les regrouper autour de cette idée des fenêtres, réelles ou mentales. J’ai cru y trouver une structure. Mais en y repensant, je n’y ai pas vu de progression, ni de tension. Chaque texte semblait rester le même, avec cette oscillation permanente, comme une porte qu’on n’a pas pris la peine de bloquer et qui claque dès qu’un souffle passe. Puis, je me suis demandé si je n’avais pas tout faux en accordant cette confiance exagérée au hasard, que tout le monde appelle ainsi et que moi, je préfère appeler l’inconscient. Je me suis aussi demandé si cette confiance que je mets dans l’intelligence artificielle n’est pas aussi douteuse que celle que j’ai accordée jusqu’ici à l’inconscient. Pour réfléchir à tout ça, je suis allé donner à manger au chat. En secouant la boîte de pâté, j’ai compris qu’elle était vide. "Aujourd’hui, ce sera croquettes", ai-je dit à la chatte, qui a filé sans demander son reste. Je me suis servi un autre café et j’ai pris mon cachet pour la tension. En vérifiant le goutte-à-goutte des plantes, j’ai remarqué que toutes les bouteilles étaient vides. À peine 24 heures. Encore une publicité bidon : "Vous pouvez vous absenter 10 jours sans souci, avec le goutte-à-goutte 1000 ml, et c’est tout bon." Mon cul. J’ai pensé à ma naïveté. Peut-être que c’est ça, finalement, mon côté exceptionnel. Une naïveté de seconde main, celle qui vient après la lucidité. Comme si on avait besoin d’y croire encore, par habitude ou par envie. Juste pour cette sensation légère, presque enfantine. Mais ça retombe vite, forcément. Comme l’imagination quand elle reste en suspens, sans projet. Elle finit par retomber, comme un soufflé raté.|couper{180}

Carnets | Atelier

15 mai 2025

S. ronflait. C’était une impression bizarre que d’essayer de me concentrer sur la lecture de Knausgaard tout en voulant faire abstraction de ce bruit sourd, rythmé, comme une machine qui s'emballe puis ralentit. La tension s’installait dans ma nuque, une raideur sourde qui, en un éclair, me fit comprendre pourquoi cette vie me pesait tant. Mais c’était rapide, trop rapide, un de ces éclats d’intuition qui surgissent puis s'évaporent sans prévenir, comme quand on tente de rattraper le fil d’un rêve juste après le réveil. Peut-être que l'agacement n'était pas vraiment dû au ronflement mais à ce passage du livre, une phrase précise qui aurait résonné trop fort, trop vrai. À moins que ce ne soit cette chaleur dérangeante elle aussi , les jambes dehors, la couette coincée sous moi. Il faisait trop chaud dans la chambre, je le réalisai d’un coup. Nous n’avions pas encore changé la couette, c'était encore celle d’hiver. Le corps — mon corps — s’était assis sur le bord du lit, comme une entité à part entière, échappée du sommeil. J’ai regardé l’heure. Les chiffres rouges du réveil indiquaient 23:48. Je ressentis un désir vif de lire encore, au moins une petite heure, pour essayer de reconstituer puis de savourer ce moment si intime qu'est la lecture d'un bon livre, avant que le lendemain n’efface tout. Je craignais de m’endormir. Le lendemain serait jeudi, et ces jours qui passent de plus en plus vite me font peur. À vrai dire, à part lire et écrire, tout me fait peur et m’agace. Comme si mon corps réagissait quand moi je suis incapable de le faire. Et puis, sans savoir vraiment pourquoi, j’avais dû me lever, marcher à tâtons vers la chambre d’amis, emportant l'IPad et le fichier Epub de l'Etoile du matin, comme un talisman contre le sommeil. Quand je me suis réveillé à 4h, le noir était complet. J'ai tourné la tête pour chercher l'heure, mais aucune lueur rouge cette fois. Juste le silence, sans le ronflement, mais sans l’assurance non plus d’être exactement là où je pensais être. Ce matin, la fatigue avait une texture particulière. Les muscles semblaient plus lourds, les articulations moins souples. Je m’étais levé avec cette impression de peser plus que d’habitude, comme si le corps, même après une nuit de sommeil, refusait de se délier. J’ai cherché mes lunettes qui avaient glissé de mon nez dans l'obscurité. L'Ipad était là et j'ai senti la fraîcheur de la dalle du plat de la main. Machinalement, j'ai tapoté dessus et l'invitation à entrer le mot de passe est apparue. Mais je n'avais plus envie de lire. Ou bien cette histoire de mot de passe m'agaça. Cet agacement se rattacha à celui de la veille. Le bruit des ronflements, la tension dans la nuque. Peut-être même le livre de Knausgaard qui n’apaisait rien. Cette jalousie en lisant certains auteurs, me disant que j'aurais très bien pu m'y coller avec des si jusqu'à l'infini... Je pensais que la lecture calmerait quelque chose, mais c’était l’inverse : tout semblait s’imbriquer pour créer ce nœud intérieur. Et cette fatigue, cette lourdeur dans les bras, me rappelait les jours où je me levais à cinq heures pour attraper le bus. Ces boulots que je trouvais par l’intérim, manutentionnaire, préparateur de commandes. Des journées à soulever des caisses de conserves, à empiler des cartons jusqu’au plafond. J’avais choisi ces boulots parce que je ne voulais pas être fatigué intellectuellement. Ce n'était pas par hasard même si à cette époque je n'utilisais pas le terme choisir. J’écrivais le soir, et je ne voulais pas épuiser ma cervelle dans un travail plus exigeant. La journée, c’était les bras, les jambes, les reins qui travaillaient, la tête restait en arrière, comme en hibernation. La vraie vie commençait le soir, quand la fatigue du corps n’empêchait pas encore les mots de venir. Mais souvent, la lassitude s’incrustait. Souvent dans le métro, dans le RER, et aussi dans tous ces trains de banlieue que j'ai empruntés. Je m’imaginais écrire une phrase, puis je m’endormais en rêvant que cette phrase se diluait dans le sommeil. Le lendemain, il ne restait que des bribes, une sensation de quelque chose d’inachevé. Cette raideur est sans doute l’héritage de cette époque ancienne. L'empreinte qu'aura laissée l'apparente absence de choix, de projet de vie. La trace de cette résistance farouche à m'engager dans n'importe quel projet de vie. Comme si le corps, même libéré des tâches physiques, conservait en lui une trace de cette lutte contre la fatigue. Une résistance qui, avec le temps, s'érode. Je me suis soudain mis à penser aux falaises d'Étretat, en Normandie, dont j'ai appris récemment que le calcaire qui les constitue est en réalité un agglomérat de milliards de minuscules organismes. J'ai pensé à toute cette vie qui s’est déposée là inexorablement, prodiguant ainsi comme une idée de patience à la falaise même. Patience qui, de nos jours, poussée sans doute à bout par l'érosion des pluies acides, s'écroule par pans entiers. Et encore maintenant, à ce moment même, en faisant un travail tellement différent, enseigner, il arrive que l’épuisement surgisse d’un coup, sans prévenir, comme une réminiscence de ces années où je portais plus que je n’écrivais.|couper{180}

fictions

Écrire sans moi

Simon Deltour se demande encore pourquoi il écrit. Pas pour quelqu'un en particulier, pas pour changer quoi que ce soit, juste pour garder la main, pour que le mouvement reste fluide. Ça pourrait être une manie, mais il préfère appeler ça un réflexe. Écrire sur soi, comme une manière de tenir, de respirer même, ou juste de remplir l'espace. Il prend un carnet, pas le grand format quadrillé, l'autre, celui qui tient dans la poche. "Écrire sur soi, est-ce un piège ?" Il note ça sans conviction. Les mots tombent comme des pièces sur une table en bois, dispersés. Il a l'impression d'y revenir sans cesse, de se débattre avec la même question. Il raye, recommence. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais c'est ça. Cette obsession de se raconter. Peut-être parce que ça demande moins d'effort. Pas besoin de construire, juste assembler ce qui traîne. Il pense à cette phrase qu'il a écrite récemment : "Un homme sans passé entre dans une ville sans histoire." Il avait trouvé ça percutant sur le moment, l'amorce d'un récit détaché, impersonnel. Mais déjà, ça n'allait plus. La ville ressemblait à ce quartier où il habite depuis quelques mois, l'homme à un type un peu paumé qui traîne encore ses souvenirs. Il y a toujours ce lien, ce fil qui ramène à lui, comme un élastique qui claque au retour. La fiction pure, c'est peut-être juste un rêve. Une de ces illusions qu'on traîne par confort intellectuel. Il ferme le carnet, sort sur le balcon, regarde en bas. Le trottoir est toujours là, avec ce type qui vend des roses à moitié fanées. Il se dit que, peut-être, ce n'est pas la fiction qui coince, mais l'idée même d'écrire quelque chose de propre, de pur, sans aspérité. Ça n'existe pas. C'est comme vouloir marcher sans jamais trébucher. Une idée qui ne tient pas debout. Simon retourne à l'intérieur, ouvre un fichier sur l'ordinateur : "Écrire sans moi.docx". Le curseur clignote comme un témoin nerveux. Il pense à ces écrivains qui cherchent l'absolu, qui rêvent de textes si denses qu'ils en deviendraient transparents. Comme Charles Juliet qui tente de dégager la vérité du langage. Mais lui, Simon, il a l'impression que tout ça est hors de portée. Peut-être que le problème, c'est de vouloir trop bien faire. De viser une sorte de propreté conceptuelle qui n'existe pas. Il finit par taper : "L'écriture ne sert à rien. Pas plus que le bruit du marteau-piqueur dans la rue. Ce sont des gestes comme les autres, des mouvements pour maintenir l'équilibre." Il s'arrête là, relit, hésite. Ça sonne presque vrai, et pourtant il n'y croit pas complètement. Peut-être que l'écriture est inutile, mais pas plus que de fabriquer des porte-clés ou de vendre des roses sur le trottoir. Peut-être que c'est simplement ça, rester vivant en occupant l'espace. Il se recale dans son fauteuil, regarde les ombres bouger sur le mur. Il sait que demain, il reprendra ce texte, qu'il ajoutera deux lignes, puis trois, puis qu'il effacera tout. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de maintenir le mouvement. De continuer, même si rien ne tient vraiment.|couper{180}

Lectures

L’autofiction

L’autofiction, ainsi qu’on la désigne depuis que Serge Doubrovsky a forgé ce terme en 1977 pour qualifier son propre texte, "Fils", n’est ni une autobiographie, ni une fiction pure. C’est un territoire incertain, bâti sur l’instabilité même des souvenirs et des impressions, un lieu où le langage se risque à des vérités qui n’en sont pas tout à fait. "Autobiographie ? Non. Fiction d'événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage", écrivait Doubrovsky. Ce geste littéraire, qui intrigue et inquiète, c’est la tentative de faire résonner le moi à travers les matériaux bruts de l’existence. Il y a dans l’autofiction cette volonté de tenir ensemble le moi vécu et le moi rêvé, de les faire cohabiter dans un même geste d’écriture. Contrairement à l’autobiographie, qui prétend à la fidélité du récit, l’autofiction accepte l’ambiguïté, voire la contradiction. C’est une mise en crise du moi narratif, qui se cherche, tâtonne, ose exagérer pour atteindre une intensité d’être que la simple restitution factuelle ne peut offrir. Ainsi font Annie Ernaux, Christine Angot, ou encore Emmanuel Carrère, qui transforment le réel en un matériau malléable, modelé par l’intensité du vécu. L'autobiographie et la biographie se parent des atours d'une objectivité que l'autofiction, avec une honnêteté crue, dément. Toute écriture de soi est déjà une reconstruction, une mémoire reconfigurée, un passé ressaisi par les mots. L’historien Michel Pastoureau le sait bien : il admet volontiers que l’objectivité historique est une illusion, que la subjectivité imprègne inévitablement tout récit du passé. De même, les prétendues autobiographies et biographies, loin d’être des récits neutres, sont autant d’interprétations où le vécu se tord sous la pression du langage. Dans l’autofiction, le narrateur se dédouble, il s’examine et s’interroge, prêt à assumer des excès pour cerner au plus près ce qui le traverse. La culpabilité, l’obsession de la reconnaissance, la pureté du geste d’écrire se heurtent à la nécessité d’un retour, d’un écho. Ce moi littéraire est un espace de conflit, une recherche inquiète qui n’aboutit jamais tout à fait mais creuse le réel à coups d’images et de métaphores. Si j’écris pour ne rien attendre, pourquoi guetter alors l’empreinte de mes mots sur les autres ? Cette contradiction-là, qui rend le geste impur, n’est-elle pas au fond le signe même de notre condition humaine ? L’autofiction, loin d’être une déviance du réel, en est l’extension, sa résonance prolongée. Elle accepte la contamination du souvenir par l’imaginaire, du factuel par l’intime. Elle prend acte de l’impossibilité de saisir un moi pur, intact, et tente plutôt d’en traduire les échos. L’autofiction accepte la torsion comme mode d’expression : ce qui compte, ce n’est pas tant l’exactitude que la vibration sincère, la tentative de rendre compte de ce qui, en soi, résiste à la clarté. Parce que c’est sans doute la seule manière de témoigner sans trahir. Parce que prétendre à la pureté serait mentir. L’autofiction assume cette impureté foncière de l’écriture, ce mélange de réel et de projection, cette superposition d’un vécu et d’une rêverie. C’est une manière de sauver ce qui reste d’authenticité quand on sait que toute restitution est, déjà, une perte. L’autofiction n’est pas une affirmation, mais une question. Elle est la possibilité de tenir ensemble la mémoire, la fiction et le doute, de faire entendre, à travers la matière incertaine des mots, ce qui vibre encore quand tout semble voué à l’effacement. Plus honnête que l’autobiographie, elle revendique la fêlure, l’inachèvement, l’impossible pureté de l’écriture de soi.|couper{180}

Carnets | Atelier

8 mai 2025

La conscience du don est déjà une forme de retour. La dette symbolique se crée aussitôt cette prise de conscience effectuée. Le véritable don ne devrait pas passer par la conscience, par la mémoire ; il devrait glisser vers l'oubli dans l'immédiateté même du geste de donner. On ne devrait pas prendre conscience de ce que l'on donne. Si l'autre manifeste une reconnaissance, s'il y a retour, souvenance, le don est déjà entaché par cette réciprocité. Ainsi, n'est-il pas faux, sous cet angle, de dire que toute gratitude annule le don. C’est là tout le paradoxe auquel je me heurte lorsque j’écris. Je voudrais croire en cette gratuité de l’écriture, offrir mes textes comme on laisse des cailloux sur le chemin, sans attendre qu’ils soient ramassés, commentés, ramenés à leur origine. Pourtant, ce geste qui semble si pur se heurte à un besoin presque inconscient de retour, un signe, un écho prouvant que quelqu’un, quelque part, a été touché par ces mots déposés. Consulter les statistiques de visite sur mon carnet n’est donc pas un acte anodin ; c’est comme vérifier si la bouteille lancée à la mer a bien touché une rive. Derrida dirait sans doute que cette recherche d’écho prouve l’impossibilité d’un don littéraire absolument gratuit. Pour lui, dès que l’on prend conscience d’avoir donné, le geste est déjà teinté d’un désir de retour, et donc, impur. Mais n’est-ce pas aussi, comme le suggère Marcel Hénaff, la preuve que la gratuité et la réciprocité appartiennent à des ordres différents ? Que l’élan de l’écriture peut rester gratuit tout en aspirant, secrètement, à être accueilli ? Peut-être que le véritable don de l’écrivain consiste précisément à jongler avec cette contradiction : offrir ses mots sans calcul, mais sans nier non plus ce besoin humain d’une reconnaissance, même discrète. Se poser en écrivain désintéressé, c’est vouloir le beurre et l’argent du beurre : être à la fois le roi et le serviteur, le maître des mots et celui qui les livre sans attendre de retour. Mais l’idéal d’un don pur et absolu est une utopie dangereuse, car elle vous place à une hauteur inconfortable, celle du roi sans sujet. Un geste de pureté qui crée paradoxalement un vide. Or, dès que je vais consulter mes statistiques, je ressens la joie trouble de transgresser cet idéal. Je cède à la tentation de vérifier si mes mots ont touché quelqu’un. Ce geste m’apparaît comme une souillure, un compromis avec le monde capitaliste, un effritement de ma noblesse littéraire. Mais peut-être est-ce aussi la preuve que je refuse cette posture royale, ce pouvoir sans partage, et que j’accepte d’être un écrivain parmi d’autres, en quête d’un écho humain. Finalement, l’utopie du don sans retour est une pureté qui me condamne à la solitude. L’écriture, au fond, n’est-elle pas aussi un appel à descendre de ce trône, à redevenir humain ? Ce plaisir que je nomme pervers, parce qu'il pervertit une utopie, est une façon de jouir de l'inatteignable. Une plus grande perversion serait peut-être que, par ce geste, je cherche à rejoindre ce qu'on nomme le sens commun, le bon sens. Comme si, en cherchant l'écho de mes mots, je m'autorisais enfin à partager ce que tout écrivain désire secrètement : la reconnaissance d'une lecture. Est-ce cela finalement, la vérité du don littéraire ? Non pas une offrande pure, mais une quête de sens, de lien, de résonance ? Il faut l'avouer enfin, il y a aussi la notion de rejoindre la bauge, de redevenir le cochon que je ne veux pas être. Ce qui est une forme de ségrégation ou de toupet magistral . C’est admettre que cette recherche d’écho révèle en moi une part plus triviale, plus humaine, qui refuse l’idéalisme élitiste et s’ancre dans la matière, dans le besoin viscéral d’être entendu, reconnu, accepté. Un roi qui, lassé de sa pureté glacée, se vautre dans la boue du monde. Peut-être que l’écriture, après tout, c’est cela : un élan vers le sublime, toujours contaminé par le désir de retour, de partage, de communauté et à terme d'aller se vautrer comme tout à chacun le veut plus ou moins consciemment dans les effluves du marché aux bestiaux, aux esclaves. Ainsi, et c'est peut-être ce qui aidera au renoncement des plus retors, s'ils l'acceptent : l'écriture, même lorsqu'elle se rêve geste pur, geste gratuit, reste ancrée souillée dans et par l'hémoglobine du monde|couper{180}

Carnets | Atelier

l’écran total

Je viens de revoir quelques épisodes de Twin Peaks. Une envie surgie d’un livre de Pacôme Thiellement, Trois essais sur Twin Peaks, titre érudito-systémique. Lecture brève, pas toujours comprise, mais assez pour relancer la machine. La série, la nuit, écran trop grand, volume trop bas. Et ce qui s’installe alors, ce n’est pas tant une histoire qu’une atmosphère. Pas un récit mais une contamination. Quelque chose qui vous rentre par les pores. Au départ, tout semble simple. Une ville, des pins, des visages. Et puis non. Une lente hystérie s’installe. Ça prend son temps, mais ça s’infiltre. Vous vous retrouvez à trembler sans raison, inquiet pour des personnages qui parlent comme des somnambules et baisent comme des mannequins. Le sexe est là, partout, mais à côté. C’est un rictus, un muscle contracté, jamais un souffle. Une sorte de porno triste. Et propre. Emballé pour l’export. Ce n’est pas que Twin Peaks soit toxique en soi. C’est que la vision qu’elle propose du monde — et que beaucoup d’autres séries prolongent, de Battlestar Galactica à The OA, en passant par True Detective ou Mr. Robot — est elle-même parasitée. Le bien, le mal, ça se superpose, ça se confond, ça se nie. Rien ne tient, sauf la tension. Une énergie nerveuse qui circule dans les images, dans les dialogues, comme un courant alternatif qui ne veut pas trancher. Le spectateur est piégé entre le soupçon et l'attente. Une sorte de paranoïa modérée. Mais continue. Alors on regarde. Encore un épisode. Et encore un. Et on se réveille avec cette impression que quelque chose, dans votre cerveau, a été colonisé. Occupé par une manière de penser qui n’est pas la vôtre. Comme un virus qui parlerait anglais avec une syntaxe parfaite. Une beauté stérile, un rêve froid. Le désir y est toujours calibré. Le mal, théâtralisé. Le bien, flou. Il ne reste plus qu'un écran de fumée. Il faut du temps pour s'en remettre. Pour déprogrammer cette influence. Ce n’est pas un complot. C’est pire : une écriture. Une idéologie douce. Une manière de détourner le regard, de réduire le monde à un affrontement stylisé. Une opéra du chaos. Esthétique, nerveuse, américaine. Le problème, c’est qu’on s’y habitue. Que le trouble devient familier. Que cette confusion entre simulation et vérité vous paraît à la longue plus réelle que la réalité elle-même. On sort de Twin Peaks comme d’un bain trop chaud. Le monde semble trop sec, trop net. On regrette presque la vapeur, le velouté des voix. Mais la tête, elle, a pris. Quelque chose a été imprimé. Et même le corps, parfois, s’en souvient. Une fatigue sourde. Une envie d’oublier ce qu’on a vu. Ou peut-être ce qu'on n'a pas voulu voir. C'est un effet qu'on n'anticipe pas toujours : l'usure invisible du visionnage en rafale. Une fatigue qui ne dit pas son nom, mais qui pèse, désorganise, détruit doucement l'appétit pour l'inattendu. Les plateformes de diffusion en continu, toutes semblables dans leur ergonomie fluide et leur esthétique policée, fonctionnent comme des armes douces de destruction massive des imaginaires singuliers. On croit choisir. On croit explorer. Mais c'est un labyrinthe qui tourne en rond. On navigue d’une héroïne traumatisée à un antihéros abîmé, d’un univers gris bleuté à un autre déjà vu. Le sommeil vient mal. L’esprit ressasse. Et ce qu'on appelait « fiction » finit par ressembler à une interface du monde. L’imagination, alors, se ratatine. Les histoires ne viennent plus. On se met à penser par bribes de dialogues, à ressentir par images intercalées. On devient personnage secondaire d’un feuilleton global. Une statistique. Un profil de visionnage. Et c’est peut-être ça, la plus grande réussite de la machine : vous déshabituer à vos propres rêves. Assez souvent, ça m’a frappé : ce gouffre entre l’épisode pilote et la dernière image. On commence par une étincelle, une promesse de complexité, de beauté, d’audace. Puis quelque chose s’effrite. L’idée géniale s’affadit, lentement. Elle perd ses angles, son ardeur, son étrangeté. Comme si cette génialité même, dans l’économie de la série, était vécue comme un danger. Quelque chose qu’il faudrait lisser, encadrer, effacer. Pour que ça tienne sur la durée. Pour que ça se vende. Presque toutes se terminent en eau de boudin — chute molle, envolée stoppée net — comme si on voulait avertir que le génie, ici-bas, finit toujours écrasé. Laminé par une force obscure : un mélange de foutage de gueule, de mépris discret, et de profit maquillé. Une dramaturgie sabotée de l’intérieur. Et nous, à chaque fois, on regarde jusqu’au bout. Comme s’il fallait vérifier l’agonie. Il y a aussi cette tendance lourde à l’ambiguïté. Devenue norme, presque dogme. C’est à la mode : rien ne doit être tranché, tout doit flotter. L’ambiguïté comme un tapis rouge déroulé à l’inversion des valeurs. Ce qui hier était mal devient aujourd’hui audace, liberté, subversion. Et ce qui était tenu pour bon, sincère, lumineux, passe pour naïf, ringard, suspect. Exactement comme le font ces politiques à la fois correctes et ultra-violentes, ces nouvelles rhétoriques autoritaires qui prennent le masque du bonhomme, du bon enfant, du conseiller bienveillant. C’est le retour du cynisme, mais en version friendly. Les slogans sur les cinq fruits et légumes quotidiens, les injonctions à consommer avec modération, les publicités pour l’auto-contrôle émotionnel — tout ça coexiste avec une brutalité tranquille, normalisée, souriante. Le contraste est écœurant. On est sommés de trouver cela normal. De trouver ça esthétique. De l’aimer, même. Et c’est peut-être là le vrai tour de force : nous faire avaler, sans broncher, ce que nous aurions autrefois vomi d’instinct. Tout cela participe d’une esthétique de l’effondrement contrôlé. Comme ces séries qui montrent la fin du monde mais cadrée, bien éclairée, presque séduisante. Comme ces cinq femmes envoyées dans l’espace par la firme de Jeff Bezos et qui, de retour sur Terre, posent comme si elles sortaient d’un salon de coiffure. Pas une mèche déplacée, pas un mot de travers. Qui peut encore avaler ça ? Cette mise en scène grotesque d’un exploit devenu vitrine. L’espace comme décor, les femmes comme figurantes de luxe. Pourquoi nous prend-on à ce point pour des imbéciles ? Quel est ce besoin de travestir jusqu’à la grandeur, de tout faire rentrer dans une case narrative, souriante et inoffensive ? C’est comme si l’humanité était devenue son propre storyboard. Et que chaque image devait désormais être approuvée par le marketing. Un monde qui s’effondre, peut-être. Mais avec élégance. Et brushing parfait.|couper{180}

Carnets | Atelier

30 avril 2025

Je ne suis pas un collectionneur. Non, pas un de ceux qui rassemblent les timbres, les armes rouillées, les papillons morts ou les ex-voto exsangues — je n’ai ni cette patience, ni cette foi-là. Mais parfois, l’idée me visite. Elle entre comme un vent de moisson dans une grange vide. Elle parle bas, me flatte, me fait croire à une vocation obscure. Alors je commence. Je trace, je numérote, je cherche à enfermer le monde dans des tiroirs bien rangés. Puis vient l’écoeurement. L’idée reste là, raide, morte, comme un Christ sans croix dans l’église d’un hameau déserté. Ces jours derniers, une nuée de collections a fondu sur moi. Elles ne sentaient ni la naphtaline, ni l'ordre : elles étaient étranges, hirsutes, inclassables. Il y eut celle-là, la plus persistante : recueillir chaque occurrence du mot silence dans ce grand fatras que je prétends écrire. Cent soixante-dix pages de texte serré, cinquante-cinq mille mots. Un travail de moine sans cloître, sans Dieu. J’y passai des heures à extraire les phrases, à guetter le point final comme une délivrance. Je rêvais — oui, littéralement — qu’une forme naîtrait de ce chaos, une structure, une nef, un vitrail peut-être. Mais rien. Sinon l’illusion fugace d’avoir domestiqué un peu de vide. Le soir, j’ouvris Tagebücher 1910–1923. Kafka. L’Allemand m’échappa comme l’eau d’une source entre des doigts gourds. Je lisais pourtant à voix haute, en trébuchant, avec Marthe Robert pour me rattraper. Une idée, comme une flèche douce, me traversa : lire Kafka au micro, en français. Faire podcast, oui, avec la voix d’un autre. Celle d’Alain Veinstein, par exemple. Pas la mienne — trop friable, trop moi. Une heure de si et de donc, comme Perrette et son pot au lait. Un rêve. Et puis : les droits d’auteur. Kafka, rien à dire. Mais Marthe Robert ? Trente ans encore, dit-on. Trente ans, c’est toute une vie pour quelqu’un comme moi, quelqu’un sans suite. Alors j’ai fui sur le site de Gutenberg. J’y ai trouvé Kafka, nu comme un martyr, libre enfin. J’ai balbutié Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung..., comme une oraison funèbre pour mon propre corps. Puis, nouvelle illumination : et si je le traduisais, Kafka ? À ma façon. En français dépouillé, ravalé. Des phrases pâles comme des os blanchis. Exemple : Écrire est plus facile que vivre. Rien de plus. Mais dans cette platitude, je sentais Pessoa murmurer : Navigar é preciso, viver não é preciso. Alors j’imaginai deux voix disant la même chose : la mienne et une autre, portugaise. Deux timbres, deux silences entre les mots. Une stéréo de l’obsession. Mais alors me prit un vertige. Un vrai. Une chute lente, infinie, comme si j’avais touché une amulette trop ancienne. J’y vis, d’un coup, tout : le ridicule, l’inutile, l’amour absent — surtout lui. L’amour qui m’aurait donné la constance. L’amour qui me manque pour mener quoi que ce soit à terme. Il me vint que je pourrais, à défaut de toute autre collection, faire celle de mes défaites. Elles sont innombrables, elles sont miennes. Mon seul territoire. Enfin, je pensai à ce tableau qu’on m’a commandé. Je revis la scène, très lente, très claire : on me le demande, et je dis oui. Mais j’aurais dû dire non, je le savais, je le savais déjà. Le oui est sorti comme on trébuche. Il ne fut pas prononcé. Il fut, tout simplement.|couper{180}

Carnets | Atelier

Je suis mort, j’ai tout mon temps

Mon attention est partout et nulle part. L’attention est une opportunité qui se présente qui se présente qui se présente qui se présente sauf que lorsqu’elle se présente je suis souvent ailleurs. Mais aujourd’hui, coup de chance, j’étais là. Je n’avais rien à faire qu’être là, et soudain je l’ai vue arriver. Elle était en nage, elle a posé son sac à main sur le bras du canapé, elle s’est assise et elle a commencé à dire comme chaque fois : « ouh ouh je suis là » et j’ai dit : « oui je vois. » Elle a été surprise, et elle a eu un petit rire nerveux. Je ne savais pas que j’avais une tête de clown quand je suis attentif à l’attention. Maintenant c’est fait. L’attention est revenue ce matin. Elle a trébuché sur le tapis de l’entrée. Son sac a glissé par terre avec un bruit mou. Elle s’est redressée, un peu penaude, et elle m’a lancé un regard d’excuse. « Ouh ouh, je suis tombée », a-t-elle dit, en riant comme si cela n’avait pas d’importance. Je n’ai pas bougé. Je n’ai pas parlé. Je l’ai seulement regardée. Peut-être que c’était ça, être attentif : ne rien rattraper, ne rien réparer, juste être là quand l’attention tombe. Alors elle s’est assise par terre, comme si c’était normal. Et moi, j’ai baissé les yeux à son niveau. Nous sommes restés ainsi longtemps, sans rien faire d’autre que de respirer ensemble. Elle est revenue ce soir. Elle s’est arrêtée dans l’embrasure de la porte. Elle avait l’air fatiguée, un peu confuse. Elle a cherché quelque chose dans ses poches, dans son sac, dans sa mémoire. « Comment que je m’appelle déjà ? » a-t-elle murmuré. Je l’ai regardée sans rien dire. Je savais qu’il ne fallait pas l’aider. Que son oubli faisait partie du voyage. Elle a secoué la tête, comme pour chasser un rêve. Elle a haussé les épaules. Elle s’est assise par terre, dos contre le mur, et elle a souri d’un sourire éclaté, maladroit. Je me suis assis en face d’elle, sans un mot. Et ensemble, nous avons laissé l’oubli s’asseoir aussi, entre nous, comme un invité normal. Ce matin-là, je l’ai vue venir de loin. Elle avançait entre les herbes hautes, levant parfois les bras, comme pour saluer. Je me suis redressé, prêt à lui ouvrir la porte. Mais elle a hésité. Elle a regardé à gauche, à droite. Elle a tourné sur elle-même, une fois, deux fois, comme si le chemin lui échappait. Puis elle a pris un sentier de travers. Elle a disparu derrière une haie, une palissade, un brouillard. J’ai attendu un peu. Je me suis dit qu’elle allait revenir. J’ai attendu encore, plus longtemps que raisonnable. Puis j’ai baissé les yeux. Et je suis resté là, avec cette attente dans les mains, comme un oiseau trop léger pour être tenu. Elle est arrivée par le chemin de traverse. Ses pas soulevaient à peine la poussière. Elle ne m’a pas vu. Elle regardait au loin, comme si quelque chose d’urgent l’appelait. Elle a traversé l’air entre nous sans rien effleurer, sans rien soulever. Je l’ai suivie du regard, lentement, sans faire de gestes, sans faire de bruit. Elle a disparu derrière la haie sans se retourner. Je suis resté assis, les mains sur les genoux, à attendre que la poussière retombe sur moi. Elle s’est arrêtée au milieu de la pièce. Elle a levé la tête, tendu l’oreille. Moi je n’entendais rien. Pas un souffle, pas un craquement, pas un murmure. Elle, pourtant, restait immobile, concentrée, comme suspendue à une vibration très fine, très loin, très loin d’ici. Je l’ai regardée sans bouger. Je n’ai pas osé parler. Je n’ai pas osé me lever. Je n’ai pas osé respirer plus fort. Elle semblait entendre quelque chose d’important, quelque chose que je ne pouvais pas atteindre. Alors je suis resté là, à partager avec elle le silence que je ne comprenais pas. Elle s’est approchée du banc. Elle a frôlé le bois du bout des doigts. Elle a regardé le ciel, puis le sol, puis ses mains. Ses épaules ont bougé imperceptiblement, comme si un poids invisible hésitait à se poser ou à s’envoler. Elle a fait un pas en arrière, un pas en avant. Elle a effleuré le bord du banc, sans s’asseoir. Moi, je n’ai rien dit. Je n’ai pas bougé. Je me suis contenté d’ouvrir un peu plus mon silence pour qu’il l’accueille, si elle voulait. Après un long moment, elle a soupiré, très bas, puis elle s’est tournée doucement et elle est repartie, en laissant derrière elle une forme vide, une attente polie. Elle est entrée sans bruit. Elle s’est arrêtée à deux pas de moi. Elle ne s’est pas assise. Elle n’a pas parlé. Elle est restée debout, les bras le long du corps, le regard posé quelque part entre moi et un point que je ne voyais pas. Je n’ai pas bougé non plus. Je n’ai pas rompu le fil ténu qui flottait entre nous. Le temps a commencé à s’étirer, à s’étaler, à s’épaissir. Il n’était plus ni tôt ni tard. Il n’y avait plus ni matin ni soir. Il n’y avait que son silence debout, et le mien qui essayait d’être aussi debout que possible. Elle est revenue sans bruit. Elle s’est approchée plus près que d’habitude. Tellement près que j’aurais pu sentir son souffle, si elle avait respiré. Elle ne disait rien. Elle ne bougeait presque pas. Elle attendait que je regarde vraiment. Alors j’ai eu peur. Pas peur d’elle. Peur de ce qui allait se passer si je m’y plongeais sans retour. Peur que l’attention m’engloutisse comme un puits sans fond, m’efface jusqu’à ce que je ne sois plus qu’une tache d’écoute sur le monde. J’ai détourné les yeux. Pas brusquement, pas méchamment. Juste assez pour échapper au vertige. Quand je suis revenu, elle était partie. Elle n’avait pas eu besoin de courir. Seulement de se fondre doucement dans l’air. Elle était là. Je la voyais. Elle tenait debout, fragile, comme une flamme qui hésite entre la nuit et l’aube. Je n’ai pas bougé. Je n’ai pas cligné des yeux. Mais déjà elle devenait floue. Ses contours tremblaient, se déliaient, s’effilochaient dans l’air. Je voulais tendre la main, pas pour la retenir, juste pour être là au moment où elle se dissoudrait. Mais même ce geste-là aurait été trop lourd. Alors je suis resté immobile, à la regarder devenir presque rien, puis plus rien. Et le silence, doucement, a reflué vers moi.|couper{180}

Carnets | Atelier

Tout a déjà eu lieu

Une scène, avec six voix qui ne disent jamais tout à fait la même chose. C’est une histoire d’après, un moment figé, ruminé, ressassé, disséqué jusqu’à ce qu’il parle autrement. 1. Après l’amour, ce qui survient ne tient pas du vide, encore moins du soulagement. C’est une saturation. Une évidence lourde, familière. Ce que je ressens alors, ce n’est pas la chute — non, c’est le retour. Le retour à la condition. À ce qu’on est, ce qu’on fut, ce dont on ne s’est jamais départi. Il y a le corps, détendu, presque hébété. Il y a l’autre, à côté, qui dort peut-être, ou qui fait semblant. Et il y a cette pensée, brutale, sans ornement : je ne suis pas d’ici. Je n’ai pas de lieu à moi. Je n’ai pas de sol natal auquel je puisse m’arrimer. Je le répète en silence, cette phrase d’abord nue, puis chargée de couches, d’années, de boue : Je n’ai pas de chez moi. Ce n’est pas l’aveu d’un homme perdu mais d’un homme né sans royaume, sans garant. Je me lève, je dis que j’ai soif, pour remettre un peu d’ordre dans l’appareil du langage. Le mécanisme est ancien : nommer pour tenir. Boire pour feindre la nécessité. Traverser la pièce comme on traverse un siècle. Dans la cuisine, l’odeur. Pas la sienne — la nôtre. Celle de la chair. Et ça me ramène, irrémédiablement, à ce que j’ai connu : les corps de mes parents, de mes frères, de ces femmes traversées, toutes aussi étrangères que nécessaires. Chaque lieu d’amour fut un lieu de passage. Jamais une demeure. Je bois lentement, comme on rallume une vieille forge. Puis je retourne m’allonger, en pensant aux livres que j’ai laissés, aux carnets jamais remplis, aux idées mortes. Le sommeil me prend au moment exact où la mémoire allait creuser plus loin. Au matin, elle me touche. Me baise. Elle est chaude, ardente, présente. Mais moi, je suis dans une autre strate. Je ne l’ai pas rejointe. Je bois mon café. Je tente de faire surface. Elle parle, elle attend. Et moi, je sens, à peine perceptible mais indiscutable, la chose — pas la pieuvre — non : le poids. Celui qu’on reçoit, toujours, quand on n’a pas su s’appartenir. 2. Après l’amour, j’ai eu cette impression d’effondrement. Ce n’était pas la première fois. Toujours ce même sentiment, presque mécanique, de vide. Ni dégoût, ni tristesse. Plutôt un retrait, une distance qui s’installe d’un coup. Je regardais le plafond. Elle dormait ou faisait semblant. J’ai senti que je n’avais plus rien à faire là. Je me suis levé, j’ai dit que j’avais soif. Ce n’était pas vrai. J’ai juste eu besoin d’un geste, d’un mot. De retrouver une forme de contrôle, une place dans la scène. J’ai traversé la pièce lentement. J’ai pensé à prendre mes affaires et partir. Mais je n’ai pas bougé. Je n’avais nulle part où aller. C’était chez elle. Ce n’était pas chez moi. Je n’ai pas de chez moi. Je suis allé dans la cuisine. J’ai bu un verre d’eau. L’odeur de la chambre me suivait. Mélange de sueur, de liquide, de draps. J’ai pensé à d’autres nuits, d’autres corps. Toujours la même issue. L’impression d’avoir laissé quelque chose, ou d’en avoir été vidé. Je suis revenu. Je me suis allongé à côté d’elle. Sans la toucher. Je me suis répété cette phrase : je n’ai pas de chez moi. Elle est restée longtemps dans ma tête. Je ne sais pas si je me suis endormi ou si j’ai juste cessé de penser. Le matin, elle m’a touché. Elle voulait encore. Elle m’a enlacé, m’a embrassé. Je ne ressentais rien. Elle disait que je ne l’aimais pas comme elle, que je n’étais pas assez là.Dans la cuisine, pendant que je buvais mon café, j’ai eu cette image : une pieuvre. Quelque chose de mou, de collant, posé au milieu, avec ses ventouses, ses tentacules. Je ne sais pas d’où elle venait. Mais elle était là. 3. Après l’amour je me suis senti vidé. Pas triste. Pas heureux. Un peu vaseux. J’ai regardé le plafond. Il y avait une tache d’humidité, fine, presque décorative. Elle dormait ou faisait semblant. Il y avait une odeur. Pas mauvaise, mais forte. Un peu acide. J’ai dit : j’ai soif. Je n’avais pas soif. Je voulais juste dire quelque chose. M’entendre. Reprendre pied. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait un verre propre à côté de l’évier. L’eau avait un goût métallique. Je suis revenu. Je me suis recouché. Le matelas faisait un bruit d’air comprimé. J’ai pensé : ce n’est pas chez moi. J’ai pensé : je n’ai pas de chez moi. La phrase est restée. Comme une chanson lente. Elle est devenue plus importante que tout le reste. Je me suis endormi. Le matin, elle m’a serré fort. Elle m’a embrassé dans le cou. Elle m’a dit : tu ne m’aimes pas assez. Elle m’a regardé très longtemps. Dans la cuisine, pendant le café, j’ai vu un truc. Un machin. Une forme. Comme une pieuvre. Elle ne bougeait pas. Mais elle était là. 4. Après l’amour, c’est curieux, il n’y avait rien. Pas même de vide. Une sorte de flottement léger, pas désagréable, mais sans attrait non plus. Il aurait fallu un mot pour le dire, mais aucun ne convenait vraiment. À la place : une impression de chute. D’une certaine hauteur. Pas très haute, mais quand même. Une chute douce, comme dans un rêve où l’on tombe au ralenti, sans panique ni cri. En bas, le sol. Ordinaire. Sec. Pas d’impact spectaculaire. La femme dormait. Ou faisait semblant. Il y avait une ambiguïté dans son immobilité. L’air était un peu lourd, mais c’était peut-être dû à la nuit, à l’humidité, ou simplement à l’histoire. L’histoire entre eux deux, s’entend. Il se leva. Prétexta qu’il avait soif. Cela semblait acceptable. Il aurait pu ne rien dire, mais il tenait à justifier son déplacement, comme pour prouver qu’il était encore là, qu’il faisait partie de la scène.Dans la cuisine, il but un verre d’eau. Un verre simple, transparent, rempli à moitié. L’eau était tiède. Il revint dans la chambre. S’allongea. Tenta de retrouver une position. Ça sentait un peu — disons : un mélange de draps, de corps, de fatigue. Ce n’était pas chez lui. Il se répéta cette phrase : je n’ai pas de chez moi. Elle lui parut soudain très intéressante. Il la creusa mentalement, comme on explore une galerie souterraine. Mais juste au moment d’y voir quelque chose, le sommeil l’attrapa. Le matin, elle se montra expansive. Il fallait répondre à cela. Il le fit plus ou moins. Elle l’enlaça, le frôla, le toucha avec beaucoup de volonté. Lui pensait à son café. Et puis, au centre de la cuisine, il remarqua une chose. Quelque chose qui n’était pas là la veille. Une sorte de masse, informe, avec des tentacules. Il n’en parla pas. Ça n’aurait pas changé grand-chose. 5. Après l’amour je ne vaux plus rien, disais-je, mais ce n’est pas tout à fait cela : c’est qu’il ne reste rien de moi, ou peut-être que le peu qui reste, ce reste informe et suspendu, n’est plus tout à fait moi, mais une vapeur, une conscience défaite, un reste d’homme qui dérive, nu, parmi les bêtes du Bardo — non pas les figures effrayantes des fresques tibétaines, mais des monstres d’aujourd’hui, faits de néons froids, de draps froissés, d’odeurs acides. Je flotte, sans agrément ni douleur, sans feu ni paix. C’est une chute, longue, très lente, comme celle des corps dans les rêves où l’on sait qu’on va mourir mais où l’on meurt sans cri, sans violence, avec cette étrange docilité de l’esprit qui abdique. Je tombe, donc, et j’atterris. La terre est là, quelconque, grise. La femme dort, ou feint. Il y a, dans le grain de l’air, une densité que la pénombre seule n’explique pas — quelque chose d’inexprimé, peut-être d’attendu, qui pèse plus lourd que le silence. Je me lève, et le dis. Que j’ai soif. Je le dis non pour elle mais pour moi, pour me réentendre, pour retrouver la tonalité exacte de ma voix, comme on vérifie que l’on respire encore après l’accident. J’aurais voulu, oui, saisir mes vêtements, partir, m’enfuir, claquer la porte blindée comme on claque la fin d’un chapitre. Mais je ne sais pas où aller. Je bois un verre d’eau dans une cuisine étrangère. Je reviens. L’odeur des corps, des fluides, de la fatigue, me prend à la gorge. C’est chez elle, pas chez moi. Mais ai-je seulement un chez-moi ? Je creuse cette phrase en moi : Je n’ai pas de chez moi. Elle s’approfondit, elle descend loin, et juste au moment où elle touche quelque chose — le noyau, le point obscur, le secret — le sommeil m’emporte comme une marée sale. Et puis vient le lendemain, le retour du jour, du café, de la parole. Elle m’aime, elle le dit, elle me le montre, elle me le donne, elle me prend. Mais son amour me fane. Il me donne un rôle que je ne peux plus tenir. Elle me touche, me frôle, m’enlace, me baise. Je veux juste boire mon café seul, mais déjà je sens que je ne vaux plus rien à ses yeux si je ne l’aime pas comme elle l’exige. Et là, dans cette cuisine, il y a quelque chose. Quelque chose qui n’était pas là avant. Un amas. Une masse. Une créature. Une pieuvre, disons. Un genre de pieuvre immense, invisible sauf à moi, qui darde ses tentacules, qui aspire ce qui reste de suc vital, qui pompe, qui s’étire, qui colle. Et je me tiens là, encore nu sous ma chemise, et je sens que ce jour aussi, il faudra le traverser. 6. Après l’amour, il n’y avait plus rien. Rien que le vide béant de l’accompli. Un gouffre suintant. Le souffle me manquait, non par fatigue mais par effroi.J’étais tombé. Jeté à bas comme un animal qu’on égorge. Son corps à côté du mien. Ouvert, humide, offert, déjà refermé. La chambre était une fosse. Le lit, un charnier chaud. Elle dormait — ou se retirait, comme font les dieux quand ils vous laissent seul avec la profanation. Je me suis levé. Mon sexe encore poisseux. Ma bouche pâteuse. J’ai dit : j’ai soif. Mais ce n’était pas la soif du corps. C’était celle de la présence. D’un sens. J’ai bu de l’eau comme on boit du sang tiède, pour croire encore à une substance. Je suis revenu. L’odeur m’a repris. Odeur de foutre, de salive, de nuit. Pas chez moi. Pas d’endroit où m’ancrer. Rien. Je n’ai pas de chez moi. Je suis à la dérive entre les cuisses de toutes, sans mémoire, sans trace. Et puis ce moment. Ce basculement. Je m’allonge à nouveau. Je ferme les yeux. Mais c’est là que ça monte. Ce cri muet. Cette bête. Un monstre. Une pieuvre. Elle n’était pas image. Elle était. Avec ses ventouses. Elle suçait tout ce qu’il restait de moi. Mon désir. Ma raison. Mon nom. Et j’ai sombré. Le matin, elle m’a pris encore. Elle a voulu me recouvrir. Mais j’étais déjà disparu.|couper{180}

fictions

Gor - chapitre 4

Chapitre 4 Cela commence par une femme qui marche. Pas dans la rue — trop d’aléas, trop de hasards — mais dans un couloir rigoureusement rectiligne, aux parois de verre dépoli, éclairées d’une lueur diffuse, presque aquatique. On penserait volontiers aux couloirs techniques d’un complexe biomédical abandonné ou aux entrailles vidées d’une galerie commerciale oubliée, mais aucun repère précis n’est offert. La femme est nue, détail qui ailleurs éveillerait la surprise, mais qui, ici, semble nécessaire, évident même, en harmonie avec le sol qu’elle arpente. Un sol qui, à chaque pas, libère une vibration subtile, modulée, aux frontières de la musique. Ce n’est pas tout à fait une mélodie — aucun thème précis, aucune structure reconnaissable — mais plutôt un ruissellement sonore délicat, comme des notes étouffées par un voile humide. Ces vibrations échappent aux perceptions ordinaires : elles ne s’offrent qu’à des instruments particulièrement sensibles ou à ceux qui dorment tout près, dans le voisinage du couloir. Dans une pièce adjacente, Jorge dort. Ou il simule le sommeil, rien n’est certain. Ni pourquoi il dort, ni depuis combien de temps. Il ne rêve pas, du moins pas de façon intelligible. Peut-être rêve-t-il dans une langue obscure, jamais décryptée. Pourtant, ce sommeil est traversé par l’étrange musique : sa température baisse imperceptiblement, ses paupières tremblent, épousant involontairement le rythme précis des pas de la femme dans le couloir. Jorge n’en a pas encore conscience — du moins pas explicitement. La femme ne regarde rien, ni le monde indistinct derrière les vitres dépolies, ni le sol translucide s’éveillant discrètement sous ses pieds, ni même son propre reflet fragmenté glissant furtivement à ses côtés. Elle marche avec une régularité hypnotique, exécutant une partition mémorisée sans jamais avoir eu recours à une notation visible. Vingt-deux pas d’un bout à l’autre, puis demi-tour. La vibration du sol change légèrement à chaque retour, portant une nuance presque mélancolique, comme si le couloir lui-même entrait lentement dans un état de mémoire. À son point initial, elle s’immobilise un instant. On pourrait croire à une hésitation. Mais non, elle ne fait que corriger un détail infime — l’alignement précis d’un orteil, une mèche rebelle déplacée par un courant d’air invisible. Puis elle reprend sa marche, parfaitement identique, silencieuse et détachée. Dans sa chambre, Jorge esquisse un sourire discret. Impossible de savoir s’il provient d’un souvenir agréable, d’un inconfort passager, ou simplement de l’écho délicat d’un pas féminin ayant, par inadvertance, franchi la barrière subtile de sa mémoire corporelle. Mais cette fois, une réaction s’enclenche en lui. Jorge ouvre lentement les yeux. Attiré irrésistiblement par le magnétisme sonore émanant du couloir, il se lève, traverse la pièce encore engourdi par le sommeil, et parvient enfin au passage de verre. La femme n’est plus là. À sa place, une vieille porte automatique coulisse lentement, s’ouvrant et se refermant mécaniquement, reproduisant par accident la cadence étrange et envoûtante. Il s’immobilise, saisi par le vertige intime que suscite en lui chaque vibration. Des souvenirs enfouis se réveillent, des désirs refoulés refont surface, comme soulevés par cette pulsation subtile. Jorge distingue alors, flottant comme une aura dans l’air, d’étranges motifs géométriques luminescents qui dérivent lentement, semblables à des entités vagabondes cherchant désespérément une forme tangible sous la surface d’une conscience partagée. Et Jorge comprend soudain, avec une lucidité trouble, qu’il vient de franchir un seuil — pas seulement un seuil physique, mais celui, bien plus intime, d’une révélation intérieure. Quelque chose d’enfoui au plus profond de lui vient d’être réveillé par cette étrange et mélancolique mélodie du couloir.|couper{180}