Essais

Ce n’est pas chercher des légendes anciennes.

C’est s’ouvrir à ce qui, autour de toi, ressemble à du mythe, c’est-à-dire :

une parole qu’on répète comme une vérité

une scène étrange, récurrente, rituelle

un personnage qu’on admire ou craint démesurément

un objet qu’on sacralise

un geste qui semble chargé d’une puissance symbolique

Autrement dit : détecter des traces de fabulation, de croyance, de récit collectif ou de puissance symbolique dans la vie ordinaire.

Essais

La réalité truquée

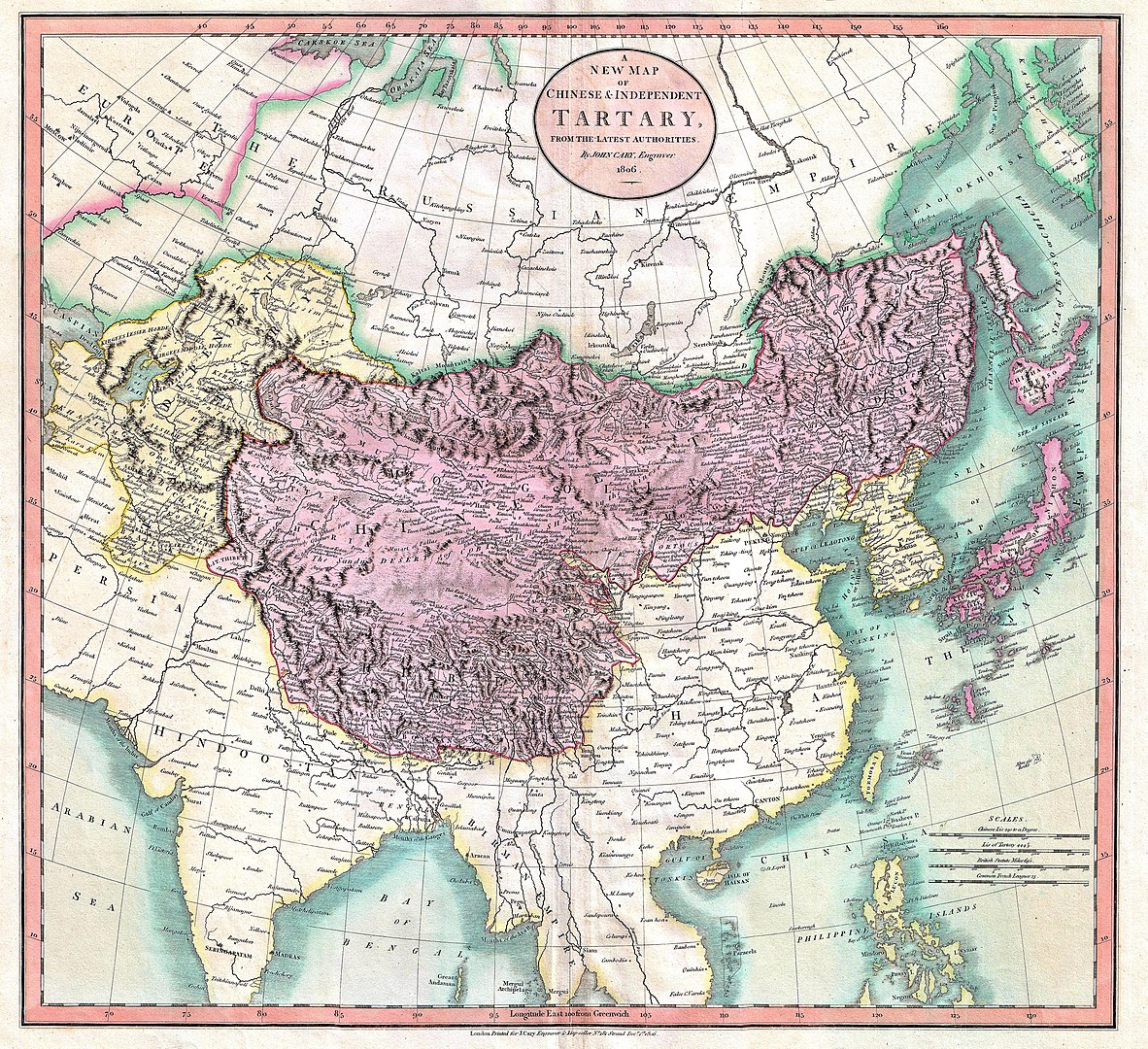

Carte de la Tartarie indépendante (en jaune) et de la Tartarie chinoise (en violet), en 1806 par le cartographe britannique, John Cary. Carte de la Tartarie indépendante (en jaune) et de la Tartarie chinoise (en violet), en 1806 par le cartographe britannique, John Cary. La réalité truquée : Simulation, manipulations du temps et mythe de la Grande Tartarie Introduction : Le soupçon d’une réalité simulée En 2016, Elon Musk affirmait qu’« il y a une chance sur des milliards que nous ne vivions pas dans une simulation » 👉 The Guardian – Elon Musk sur la simulation Philip K. Dick, dès 1977, évoquait une réalité manipulée par des altérations perceptibles dans nos souvenirs. Ces idées, longtemps confinées à la philo et à la SF, suscitent désormais des réflexions sérieuses : et si notre monde était un programme, modifiable, repositionnable, voire réinitialisable ? C’est ce que soutient un courant actuel, liant la théorie de la simulation, la manipulation du temps, et l’effacement mystérieux de la Grande Tartarie. I. La théorie de la simulation : et si le monde n’était qu’un code ? En 2003, Nick Bostrom propose un argument célèbre : 👉 Simulation Argument – Bostrom Trois hypothèses : Les civilisations s’éteignent avant de simuler des consciences. Elles décident de ne pas le faire. Nous sommes déjà dans une simulation. Bostrom considère cette troisième option comme la plus vraisemblable statistiquement. Elon Musk ajoute qu'avec l'évolution rapide des jeux (de Pong à la VR), nous nous rapprochons d'une simulation indiscernable de la réalité. Ce thème résonne aussi en littérature : « Nous pourrions être dans le rêve d’un rêveur » — Jorge Luis Borges, Les ruines circulaires Philip K. Dick évoque un programmeur invisible dans son discours de Metz (1977) : II. Glitches, temps flexibles et Mandela Effect Le Mandela Effect désigne des souvenirs collectifs erronés : La mort de Mandela dans les années 80 Les Berenstain vs Berenstein Bears Des répliques cinématographiques modifiées Certains y voient des bugs de simulation ou une mise à jour temporelle. chercher des sources sur l'effet Mandela Notre mémoire collective pourrait donc être la trace d’une réécriture historique, un patch cosmique. Des traditions spirituelles véhiculent aussi ce thème : yugas hindous, changements d’ères, reset apocalyptique. III. Tartaria : l’empire effacé par le programme ? La « Tartarie » désignait historiquement l’Asie centrale sur les cartes anciennes. Depuis 2016, une communauté en ligne la présente comme un empire technologique occulté après un mystérieux mud flood. 👉 Reddit – r/Tartaria 👉 ExplorersWeb – Tartarian Empire :contentReference[oaicite:1]{index=1} Les éléments de preuve avancés : Architecture sophistiquée, jugée anachronique Expositions universelles (Chicago 1893, San Francisco 1915) interprétées comme vitrines Tartaria dissimulées Rez‑de‑chaussée enfouis (mud flood), considérés comme traces physiques Photos désertées de foule, vues comme preuve de dépeuplement d'après-cataclysme 👉 Wikipedia – Tartarian Empire (conspiracy) :contentReference[oaicite:2]{index=2} 👉 Bloomberg – “QAnon de l’architecture” par Zach Mortice :contentReference[oaicite:3]{index=3} Vidéaste populaire : Le canal Jon Levi est une référence visuelle pour les passionnés : chaine Youtube IV. Technologies disparues : que nous a-t-on volé ? Selon les partisans de Tartaria : Une énergie libre (éther, énergie atmosphérique) Des structures vibratoires (flux sonores, résonance) Une architecture fonctionnelle (clochers et dômes comme détecteurs ou capteurs) Des bâtiments emblématiques (tour Eiffel, cathédrales) seraient réemployés en masques technologiques. Les élites auraient dissimulé ces savoirs, imposé l’ère des énergies fossiles pour affaiblir les populations. 👉 ExplorersWeb – Tartaria exploration mysteries :contentReference[oaicite:5]{index=5} Conclusion : Des mythes pour survivre à la modernité La simulation et Tartaria offrent un même récit : la réalité peut être programmée, modifiée, effacée. Ces mythes alimentent notre intuition que quelque chose cloche dans notre histoire et nos sociétés. « Nous nous racontons des histoires pour vivre. » — Joan Didion Ils révèlent notre attrait pour le merveilleux, notre besoin de sens et de contrôle, même s’il est construit sur des hypothèses fragiles. Et si derrière ces mythes, quelqu’un modifiait ou modélisait notre perception du monde ?|couper{180}

Essais

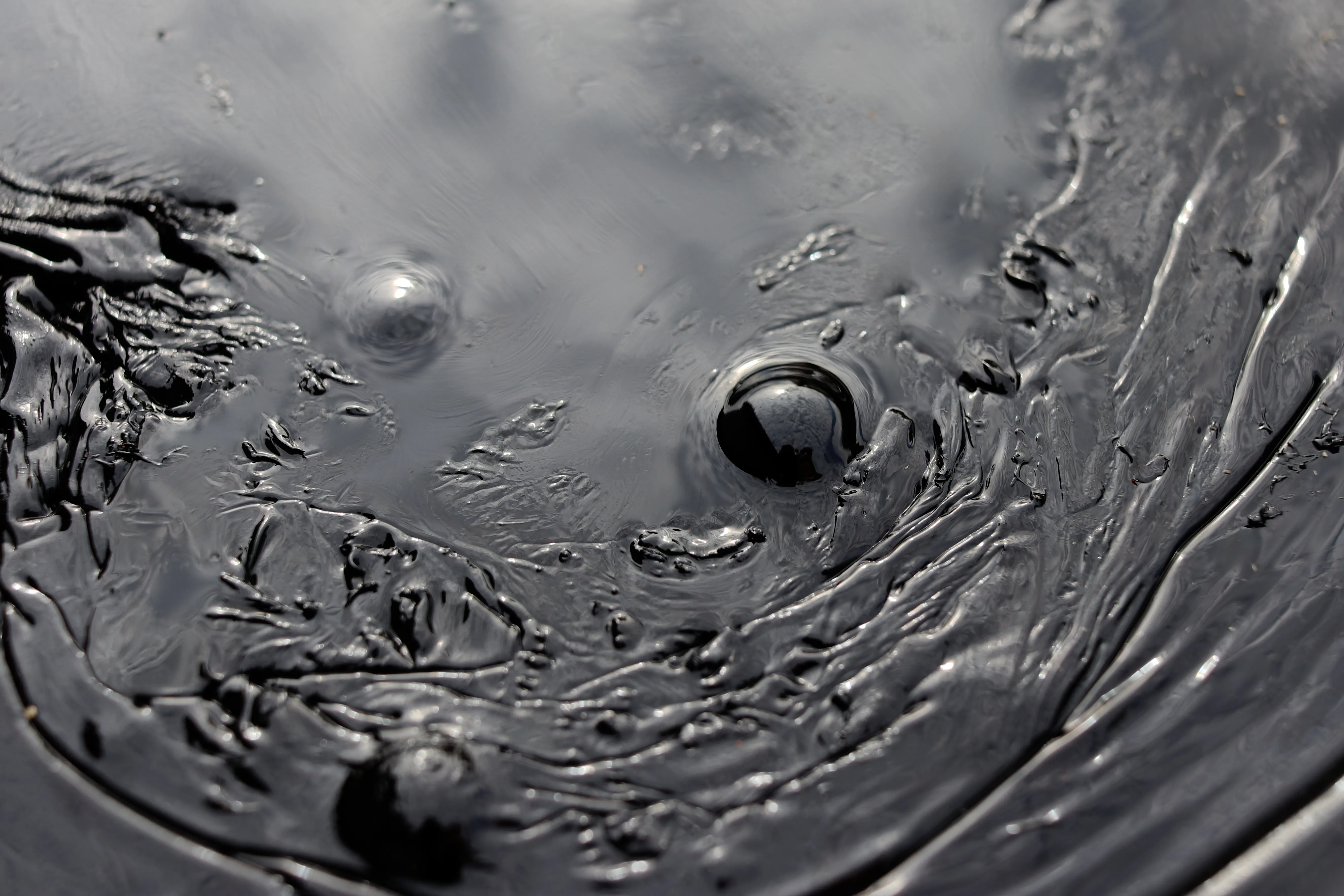

Black Goo : Quand la fiction devient réalité conspirationniste

Une enquête réalisé par le dibbouk.net sur les mythes modernes.|couper{180}

Essais

Observer les mythes du quotidien

un nouveau carnet, procoles, observations, rituels...|couper{180}

Essais

Atlantide

Atlantide Je crois que la première fois que j’ai entendu le mot, j’étais gamin. Atlantide. C’était à l’école, ou peut-être à la télé, je ne sais plus. Une île perdue. Avalée par la mer. Une civilisation disparue comme on efface un mot sur une ardoise. Je n’y ai pas pensé pendant des années. Et puis un soir, tard, sur mon téléphone, dans ce genre d’insomnie où le réel devient mou, j’ai vu passer une vidéo. Ça parlait d’une route sous-marine. Des blocs de calcaire alignés, pas très profonds, à Bimini. On voyait très bien les formes. Trop bien peut-être. Et la voix, douce, un peu trop calme pour être honnête, murmurait : on ne vous dit pas tout. J’ai regardé. Puis j’ai regardé encore. Et sans m’en rendre compte, je cherchais. Pas des preuves. Autre chose. Je crois que je cherchais à croire. Un peu. Pas complètement. Mais juste assez pour que ça tienne. Comme un fil invisible entre ce monde-ci et un autre, qu’on aurait perdu. C’est étrange, la manière dont les récits nous attrapent. On croit qu’on les regarde. Qu’on les choisit. Mais c’est eux qui nous choisissent. Je vis dans un village en Isère, tranquille, avec des collines, des nuages bas, et cette lumière de fin d’après-midi qui a parfois quelque chose d’indécidable. Ici, les maisons sont vieilles, pas toujours belles, mais elles tiennent. Elles racontent. Je marche souvent, surtout quand le monde me pèse. Et parfois, je regarde les pierres comme si elles avaient des secrets. Comme si elles venaient d’ailleurs. De plus loin que l’histoire. C’est idiot, je sais. Mais il y a des jours où l’on a besoin que les choses racontent plus que ce qu’elles montrent. Des jours où on aimerait qu’un mur soit aussi un vestige. Atlantide, c’est ce mot qu’on glisse entre deux silences. Ce mot qui revient quand tout le reste s’effondre. On pourrait dire que c’est une fable, une invention de philosophe. Un avertissement. Mais personne ne veut entendre l’avertissement. Ce qu’on retient, c’est l’image. Une cité engloutie. Belle. Sereine. Peut-être un peu trop parfaite. Et on la cherche. Encore aujourd’hui. Sur TikTok, sur Google Earth, dans les cartes anciennes, dans les rêves. Ce n’est plus de la recherche. C’est de la hantise. Une mémoire qu’on aurait sans l’avoir vécue. Une blessure avant la blessure. Je vois passer des vidéos : ruines immergées, voix doucereuses, zooms lents sur des anomalies géologiques. Je ne suis pas dupe. Je sais que tout ça flotte, que c’est instable. Mais j’y retourne. Comme on retourne dans une maison vide, juste pour sentir ce qu’il en reste. L’Atlantide est devenue une interface. Une surface sur laquelle chacun projette ses manques. Ceux qui y voient des technologies perdues, une énergie propre, une sagesse oubliée. Ceux qui y cherchent des réponses au monde d’aujourd’hui, à sa vitesse, à son indifférence. On pourrait en rire. Mais c’est trop sérieux pour être moqué. Parce que ce qu’on nomme Atlantide, aujourd’hui, ce n’est pas un lieu. C’est un refus. Un refus de l’architecture muette, des villes qui ne disent rien, des machines qui épuisent. Un refus de cette modernité sèche, sans promesse. Et dans ce refus, il y a de la beauté. Même dans l’excès. Même dans le flou. Quand je tombe sur ces images générées par IA, avec leurs arches translucides, leurs dômes lumineux, leurs places silencieuses, je ne peux pas m’empêcher d’y croire. Pas au sens littéral. Mais au sens du manque. Ce sont des cartes d’un monde qu’on voudrait mériter. Je pourrais parler de Tesla, de l’éther, de tous ces récits secondaires qui s’agrègent. Je pourrais analyser. Démonter. Mais je crois que ce n’est pas ça qui compte. Ce qui compte, c’est la façon dont tout ça résonne. Dont ça nous fait marcher. Chercher. Imaginer. Peut-être que la vérité, là-dedans, n’a jamais été la question. Peut-être qu’il s’agit juste d’avoir encore un espace pour espérer autrement. Parfois je me dis que l’Atlantide n’a pas disparu. Qu’elle est en nous. Fragmentée. Diffuse. Une sorte de négatif du réel. Quelque chose qu’on perçoit dans les marges, dans les plis, dans les silences. Je pense à ces vieux escaliers qui ne mènent nulle part. À ces portes murées qu’on croise dans certaines villes. À ces ruines qu’on ne regarde plus. Ce sont peut-être ça, les vraies preuves. Pas des vestiges. Des appels. Alors non, je ne crois pas à l’Atlantide comme on croit à un continent. Mais je crois à ce que ce mot déplace. Je crois à ce qu’il rend possible. Un espace mental. Une échappée. Une manière de continuer à désirer. Et dans un monde qui se rétrécit, c’est déjà beaucoup. Je crois que la première fois que j’ai entendu le mot, j’étais gamin. Atlantide. C’était à l’école, ou peut-être à la télé, je ne sais plus. Une île perdue. Avalée par la mer. Une civilisation disparue comme on efface un mot sur une ardoise. Je n’y ai pas pensé pendant des années. Et puis un soir, tard, sur mon téléphone, dans ce genre d’insomnie où le réel devient mou, j’ai vu passer une vidéo. Ça parlait d’une route sous-marine. Des blocs de calcaire alignés, pas très profonds, à Bimini. On voyait très bien les formes. Trop bien peut-être. Et la voix, douce, un peu trop calme pour être honnête, murmurait : on ne vous dit pas tout. J’ai regardé. Puis j’ai regardé encore. Et sans m’en rendre compte, je cherchais. Pas des preuves. Autre chose. Je crois que je cherchais à croire. Un peu. Pas complètement. Mais juste assez pour que ça tienne. Comme un fil invisible entre ce monde-ci et un autre, qu’on aurait perdu. C’est étrange, la manière dont les récits nous attrapent. On croit qu’on les regarde. Qu’on les choisit. Mais c’est eux qui nous choisissent. Je vis dans un village en Isère, tranquille, avec des collines, des nuages bas, et cette lumière de fin d’après-midi qui a parfois quelque chose d’indécidable. Ici, les maisons sont vieilles, pas toujours belles, mais elles tiennent. Elles racontent. Je marche souvent, surtout quand le monde me pèse. Et parfois, je regarde les pierres comme si elles avaient des secrets. Comme si elles venaient d’ailleurs. De plus loin que l’histoire. C’est idiot, je sais. Mais il y a des jours où l’on a besoin que les choses racontent plus que ce qu’elles montrent. Des jours où on aimerait qu’un mur soit aussi un vestige. Atlantide, c’est ce mot qu’on glisse entre deux silences. Ce mot qui revient quand tout le reste s’effondre. On pourrait dire que c’est une fable, une invention de philosophe. Un avertissement. Mais personne ne veut entendre l’avertissement. Ce qu’on retient, c’est l’image. Une cité engloutie. Belle. Sereine. Peut-être un peu trop parfaite. Et on la cherche. Encore aujourd’hui. Sur TikTok, sur Google Earth, dans les cartes anciennes, dans les rêves. Ce n’est plus de la recherche. C’est de la hantise. Une mémoire qu’on aurait sans l’avoir vécue. Une blessure avant la blessure. Je vois passer des vidéos : ruines immergées, voix doucereuses, zooms lents sur des anomalies géologiques. Je ne suis pas dupe. Je sais que tout ça flotte, que c’est instable. Mais j’y retourne. Comme on retourne dans une maison vide, juste pour sentir ce qu’il en reste. L’Atlantide est devenue une interface. Une surface sur laquelle chacun projette ses manques. Ceux qui y voient des technologies perdues, une énergie propre, une sagesse oubliée. Ceux qui y cherchent des réponses au monde d’aujourd’hui, à sa vitesse, à son indifférence. On pourrait en rire. Mais c’est trop sérieux pour être moqué. Parce que ce qu’on nomme Atlantide, aujourd’hui, ce n’est pas un lieu. C’est un refus. Un refus de l’architecture muette, des villes qui ne disent rien, des machines qui épuisent. Un refus de cette modernité sèche, sans promesse. Et dans ce refus, il y a de la beauté. Même dans l’excès. Même dans le flou. Quand je tombe sur ces images générées par IA, avec leurs arches translucides, leurs dômes lumineux, leurs places silencieuses, je ne peux pas m’empêcher d’y croire. Pas au sens littéral. Mais au sens du manque. Ce sont des cartes d’un monde qu’on voudrait mériter. Je pourrais parler de Tesla, de l’éther, de tous ces récits secondaires qui s’agrègent. Je pourrais analyser. Démonter. Mais je crois que ce n’est pas ça qui compte. Ce qui compte, c’est la façon dont tout ça résonne. Dont ça nous fait marcher. Chercher. Imaginer. Peut-être que la vérité, là-dedans, n’a jamais été la question. Peut-être qu’il s’agit juste d’avoir encore un espace pour espérer autrement. Parfois je me dis que l’Atlantide n’a pas disparu. Qu’elle est en nous. Fragmentée. Diffuse. Une sorte de négatif du réel. Quelque chose qu’on perçoit dans les marges, dans les plis, dans les silences. Je pense à ces vieux escaliers qui ne mènent nulle part. À ces portes murées qu’on croise dans certaines villes. À ces ruines qu’on ne regarde plus. Ce sont peut-être ça, les vraies preuves. Pas des vestiges. Des appels. Alors non, je ne crois pas à l’Atlantide comme on croit à un continent. Mais je crois à ce que ce mot déplace. Je crois à ce qu’il rend possible. Un espace mental. Une échappée. Une manière de continuer à désirer. Et dans un monde qui se rétrécit, c’est déjà beaucoup. nda : j'ai cherché des images de l'Atlantide et j'ai été stupéfié de voir que 90% des images sont désormais générées par IA. Atlantis I think the first time I heard the word, I was a child. Atlantis. It was at school, or perhaps on television, I no longer remember. A lost island. Swallowed by the sea. A civilization erased the way one erases a word from a slate. I didn't think about it for years. And then one evening, late, on my phone, in that kind of insomnia where reality becomes soft, I saw a video scroll by. It spoke of an underwater road. Limestone blocks aligned, not very deep, at Bimini. You could see the forms very clearly. Too clearly, perhaps. And the voice, gentle, a little too calm to be honest, murmured : "They don't tell you everything." I watched. Then I watched again. And without realizing it, I was searching. Not for proof. Something else. I think I was searching for belief. A little. Not completely. But just enough for it to hold. Like an invisible thread between this world and another we had lost. It's strange, the way narratives catch us. We think we're watching them. That we choose them. But they choose us. I live in a village in Isère, quiet, with hills, low clouds, and that light of late afternoon that sometimes has something undecidable about it. Here, the houses are old, not always beautiful, but they hold. They tell stories. I walk often, especially when the world weighs on me. And sometimes, I look at the stones as if they held secrets. As if they came from elsewhere. From further back than history. It's foolish, I know. But there are days when one needs things to tell more than what they show. Days when one would like a wall to also be a vestige. Atlantis is that word you slip between two silences. That word that returns when everything else collapses. You could say it's a fable, a philosopher's invention. A warning. But no one wants to hear the warning. What we retain is the image. A sunken city. Beautiful. Serene. Perhaps a little too perfect. And we search for it. Still today. On TikTok, on Google Earth, in ancient maps, in dreams. It's no longer research. It's haunting. A nostalgia without memory. I see videos pass by : submerged ruins, honeyed voices, slow zooms on geological anomalies. I'm not fooled. I know all this is floating, unstable. But I return to it. The way one returns to an empty house, just to feel what remains of it. Atlantis has become an interface. A surface onto which each person projects their lacks. Those who see in it lost technologies, clean energy, forgotten wisdom. Those who seek in it answers to today's world, to its speed, to its indifference. One could laugh at it. But it's too serious to be mocked. Because what we call Atlantis, today, is not a place. It's a refusal. A refusal of mute architecture, of cities that say nothing, of machines that exhaust. A refusal of this dry modernity, without promise. And in this refusal, there is beauty. Even in excess. Even in blur. When I come across these AI-generated images, with their translucent arches, their luminous domes, their silent squares, I can't help but believe in them. Not in the literal sense. But in the sense of lack. They are maps of a world we would want to deserve. I could speak of Tesla, of ether, of all these secondary narratives that aggregate. I could analyze. Dismantle. But I think that's not what matters. What matters is the way all this resonates. How it makes us walk. Search. Imagine. Truth, in all this, was never the question. It's just about still having a space where hoping functions. Sometimes I tell myself that Atlantis hasn't disappeared. That it's in us. Fragmented. Diffuse. A kind of negative of the real. Something we perceive in the margins, in the folds, in the silences. I think of those old staircases that lead nowhere. Of those walled-up doors we encounter in certain cities. Of those ruins we no longer look at. These are perhaps the real proofs. Not vestiges. Calls. So no, I don't believe in Atlantis the way one believes in a continent. But I believe in what this word displaces. I believe in what it makes possible. A mental space. An escape. A way to continue desiring. And in a world that shrinks, that's already a great deal.|couper{180}