juin 2022

Carnets | juin 2022

27 juin 2022

Moi aussi, j’ai tenté l’expérience. Je me suis assis sur une chaise au jardin du Luxembourg, face à une statue. J’ai tiré vers moi une autre chaise en fer, je me suis installé et j’ai tendu la main. J’ai attendu ainsi, une journée entière, je crois. Il ne s’est rien passé. Enfin, presque rien. Deux passants se sont arrêtés, intrigués. L’un d’eux m’a demandé ce que je fabriquais là, main tendue, devant une statue. « Je m’entraîne à ne rien recevoir », ai-je répondu, satisfait d’avoir pu ressortir cette phrase de Diogène. Ils n’ont rien compris, évidemment. Ils ont esquissé un geste du doigt sur leur tempe, un petit quart de tour, puis un autre, et sont repartis. Cela faisait partie de l’exercice, aussi. Accepter d’être pris pour un fou, un original. Mais peu importait. J’avais un but, et je ne le perdais pas de vue. Ce but, c’était d’atteindre une certaine forme de dépouillement. Une pauvreté choisie, en somme, mais qui n’était qu’un passage obligé. Le véritable but, je ne l’ai découvert que bien plus tard, après m’être raconté mille mensonges. Ce but, c’était la franchise. Pas la franchise envers les autres – on peut très bien vivre sans jamais se soucier de cette dernière. Mais la franchise envers soi-même. Et celle-là, si on l’évite, si on la manque, aïe, aïe, aïe... C’est comme dans le film Gravity : on finit par errer, seul, enfermé dans un scaphandre, perdu dans l’espace intersidéral, sans aucun espoir de retour. Illustration : Rembrandt Le philosophe en méditation 1632|couper{180}

Carnets | juin 2022

26 juin 2022

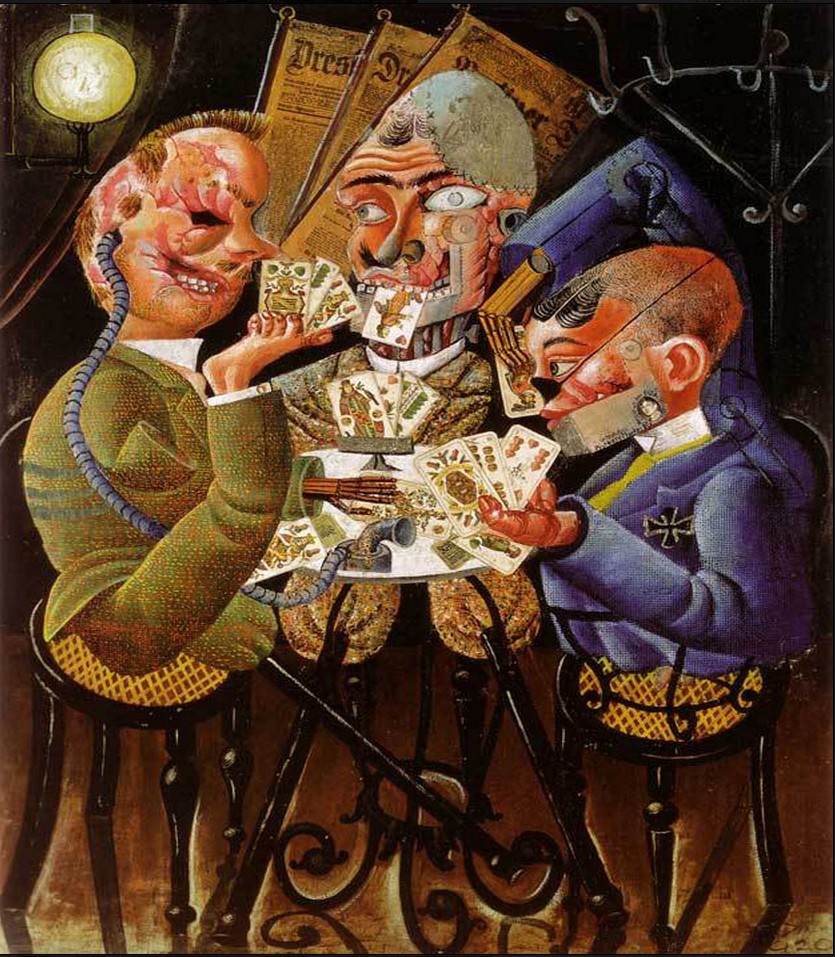

Être comptable. Comptable de ses actes, de la vie de ses passagers, de ses concitoyens, de ses employés, de ses élèves, de ses enfants, de ses proches, de ses abonnés, de ses amis… et aussi de ses ennemis. Devant une institution, une morale, des règles. Tout cela dépendant de l’époque, de la société, des contextes historiques. Et puis, pire encore, être comptable au sens strict. Gérer un ensemble d’écritures comptables, s’assurer que chaque ligne trouve sa pièce justificative correspondante. Chaque année, affronter la liste des justificatifs introuvables, les anomalies du relevé bancaire, la pièce jointe d’un email qui vous réclame, implacable, de justifier 25,15 € d’un achat oublié. Chaque année, ouvrir le tiroir, fouiller, tenter de se souvenir. On paie pour ça. Pour devoir prouver, encore et toujours. On paie cher pour établir un résultat, base des cotisations à verser à l’URSSAF, la CIPAV, les impôts. À la fin, on prend un billet de 100 euros, on calcule, et l’on constate que, lorsque tout est justifié, validé, ponctionné, il reste entre 22 et 25 euros. Tout le reste a servi à irriguer les vastes mécanismes de répartition : retraite, sécurité sociale, formation professionnelle, chômage, CSG non déductible. La comptabilité, ce jeu d’équilibriste, strict et mouvant à la fois. Un système de règles qui évoluent sans cesse, surtout connues des experts-comptables, beaucoup moins par ceux qui doivent s’y soumettre. Il faut produire un résultat, prouver une activité, toujours avec un temps de retard : rendre compte de l’année passée, jamais de l’année en cours. Alors, on accumule. Un tiroir rempli de papiers administratifs, repoussant le moment où il faudra s’y plonger. Certains tiennent leur comptabilité au mois, d’autres à la semaine, voire au jour le jour. Une torture. Une absurdité de plus, ajoutée à tant d’autres, comme celle d’avoir plusieurs emplois pour compenser les ponctions incessantes sur son activité principale. L’indépendance dans l’art ? Une illusion. On ne vous laisse pas être libre si facilement. Sans oublier l’association de gestion qui, moyennant cotisation, permet un abattement fiscal. Sans oublier tout ce que l’on préfère oublier, faute de quoi il serait impossible de se lever chaque matin. Alors, on remet à plus tard. Jusqu’à ce que l’année écoulée vous rattrape et impose de plonger dans ce tiroir, d’explorer, trier, scanner, justifier. Un moment de compression où tout ce qui aurait dû être fait progressivement s’abat d’un coup. Il ne s’agit pas d’être contre la nécessité d’une comptabilité bien ordonnée, garante du bon fonctionnement de la société. Parfois, on tente de se raisonner. Mais quand on observe les écarts entre le petit entrepreneur et les multinationales, l’injustice saute aux yeux. Les uns payent au centime près, les autres disposent d’armées de comptables pour optimiser, réduire, contourner. Alors, on y pense. On se retient de crier que tout cela est obscène. Pas le temps de récriminer, cela aussi prendrait trop de temps. Mais cette obscénité revient à l’esprit, notamment en période d’élections, quand les promesses repeignent à neuf un vieux mur vermoulu. L’évidence est là, criante, et pourtant, personne ne la voit. Et lorsque, enfin, l’obscène devient une évidence pour le plus grand nombre, que se passe-t-il ? Rien. On modifie légèrement l’évidence. On l’enjolive. Comme si le simple fait de rafraîchir la façade suffisait à masquer ce qui pourrit à l’intérieur. Illustration : Otto Dix, Les joueurs de Skat 1920|couper{180}

Carnets | juin 2022

25 juin 2022

Je viens de comprendre un truc mais je ne sais pas quoi. Ça m’échappe. Avant, ça m’échappait sans que je le sache. Maintenant, je le sais. C’est ça la différence. Une différence qui ne dit rien. Une différence qui m’ouvre un espace, un blanc. Un blanc où les mots bégayent. Où je bégaye. C’est bizarre. C’est flou. Flou sans contour. Flou qui ne se laisse pas attraper. Comme une présence qu’on sent sans savoir où la placer. Comme une absence qui insiste. C’est autre chose. Autre chose que ce que j’ai cru savoir. Autre chose que ce que j’ai cru comprendre. Mais quoi ? Écrire me fait bégayer. Moi qui ne bégaie pas. Dans la vie, non. Mais là, maintenant, dans l’écriture, oui. Je trébuche sur les mots. Je répète. Je reviens. Pourquoi ? Pourquoi cette résistance, cette hésitation ? Faut-il revenir en arrière ? Faut-il remonter à l’origine ? Et quelle origine ? Je n’en sais rien. Mais je sens qu’il faut. Sentir avant de savoir. Écrire sans chercher à comprendre. Se détacher du "je", du moi, du poids des choses sûres. C’est possible, ça ? Je ne sais pas. Et ce "ne pas savoir", c’est peut-être un bon point de départ. Peut-être. J’ai cru savoir. J’ai cru comprendre. Trop. Toujours trop. Mais qu’est-ce que ça veut dire, savoir ? Une impression ? Un paquet qu’on transporte, qu’on dépose sur un étalage ? On a un paquet de mots, un paquet d’idées, et on veut le poser là, pour qu’il soit vu, jugé, accepté ? Mais est-ce seulement ça ? Je sens que non. Que ce n’est pas seulement ça. Ça vient de plus loin. Plus loin que plus loin. Mais d’où ? Écrire et peindre, même chose. Une question d’espace. Mais quel espace ? La surface d’une page, d’une toile ? Ou bien autre chose ? Un espace trafiqué par la mémoire, par la pensée ? Et cette pensée, d’où vient-elle ? Pourquoi ce besoin de se retrouver en elle, encore et encore ? Pourquoi vouloir une forme ? Pourquoi vouloir organiser ? Pourquoi cette volonté d’agencement ? Et au fond, est-ce qu’on crée pour plaire ? Pour être accepté ? Si oui, par qui ? J’ai appris à écrire seul. En n’en faisant qu’à ma tête. En évitant de trop lire les autres. Par peur d’imiter. Par peur de disparaître sous d’autres voix. Par peur de ne pas être moi. Mais qui suis-je, vraiment ? Y a-t-il une preuve, un signe, un point fixe qui dirait : "c’est moi" ? Toujours cette insistance. Toujours cette obstination à vouloir être "soi". Mais ça ne s’arrête jamais. Ça tourne en rond. Comme une obsession vide. Au début, j’écrivais sans ponctuation. Naturellement. Laisser l’écriture aller, sans barrière, sans contrainte. Puis j’ai cédé. J’ai remis la ponctuation. Par soumission ? Par fatigue ? Pour retrouver des forces avant d’y retourner ? Je ne sais pas. Mais je sens que je dois y revenir. Revenir à l’origine. À l’absence de ponctuation. Pour voir où ça mène. Pour laisser l’écriture respirer. Sans lui faire obstacle. "Tu te cherches", disent les autres. Comme si c’était un manque. Comme si, eux, s’étaient trouvés. Mais ce qu’ils ont trouvé, n’est-ce pas ce que d’autres ont trouvé avant eux ? Un masque ? Une copie ? Imiter, j’ai fait ça aussi. Mais je le savais. Peut-on toujours s’en souvenir ? Peut-on vivre sans oublier ? Christophe Tarkos est mort à 42 ans. Je devrais me procurer ses livres. Comprendre comment il faisait ses gammes. Il n’a pas tout publié de son vivant. D’autres l’ont fait pour lui. Alors, que lisons-nous quand nous le lisons ? Son intention ? Ou autre chose ? J’ai arrêté d’écrire vers 42 ans. Je ne savais plus comment m’en sortir. Cette confusion entre écriture et autobiographie. Il m’a fallu attendre 58 ans pour y retourner. Non pas en évitant l’autobiographie, mais en l’épuisant. En la poussant au bout. Mais je n’avais pas pensé à la forme. C’est maintenant que je comprends. Grâce aux textes que je reçois en PDF, dans cet atelier d’écriture. La forme compte. La forme est tout. Surtout quand elle commence informe. Je viens de comprendre un truc. Mais ça reste confus. Mieux vaut attendre. Laisser reposer. Relire plus tard. Comme on retourne un tableau pour voir ce qui en reste, une fois l’émotion dissipée. Illustration : Francis Bacon, Etude pour un portrait 1953|couper{180}

Carnets | juin 2022

22 juin 2022

De toutes les images entre aperçues de la ville, aucune ne me sert. Elles pénètrent la rétine, s’inversent quelque part en moi – mais où ? Est-ce important de le savoir ? Je n’en sais rien. Elles s’accumulent, inépuisables : images d’objets, de bâtiments, de végétation. À cela s’ajoutent les bruits, les odeurs, les présences humaines, animales, volatiles, invisibles. À quoi bon les nommer, les identifier, vouloir se les accaparer ou s’en défendre ? Pourquoi chercher à leur donner un sens, une utilité ? Et si elles vont quelque part, ce quelque part est-il si important à connaître ? Qu’est-ce qui est vraiment vu ? Sur quoi le regard s’arrête-t-il ? Qu’est-ce qui mérite d’être conservé, utile comme un placement financier ? À l’inverse, ce qui ne sert à rien ne produit-il pas un vide, une sensation de perte, un écoulement du temps vers le néant ? Tout cela ne vaut-il rien de plus que ce glissement vers l’oubli, vers la mort ? On voit, on écoute, on se raconte des histoires. Et ce qu’on ne veut pas voir, ce qui ne rapporte rien, ce qui n’existe pas dans l’économie du regard et du faire, cela est-il réellement absent ou simplement refoulé ? Il n’y a pas de gratuité dans le regard, pas plus qu’il n’y en a dans le geste, dans la parole. Il faut une raison. Voilà l’obsession d’une raison, d’une justification. Certains pensent ainsi, pragmatiques. D’autres hésitent, oscillent entre conscience et inconscience, entre abondance et privation. La richesse, l’opulence, les choix, tout cela est un luxe. Mais qu’en est-il de celui qui n’a pas le choix ? Celui dont l’œil est rivé sur la fin du mois, la fin des fins, la liste des impossibles ? Celui qui ne peut pas dire « je me permets », mais seulement « il faut attendre » ? Un pauvre voit-il moins ce qui l’entoure ou le voit-il trop ? C’est une question. Une question de douleur, de jalousie, de honte parfois. Mais il y a un pauvre qui s’en fout. Un qui ne cloisonne rien, ni les choses, ni les êtres. Qui ne cherche ni à dire, ni à paraître, ni à faire. Un pauvre libre, tout simplement, libre de voir ce qui lui chante, d’en faire une musique ou de ne rien en faire du tout. Choisir la pauvreté par respect pour cela – ce n’est pas rien. Rien à dire, rien à faire. Et si les passants s’en fichent, s’ils n’y comprennent rien, c’est qu’ils ne veulent pas comprendre. Le règne de la quantité, disait René Guénon. Illustration : Georgia O'Keeffe, City Night 1926|couper{180}

Carnets | juin 2022

Rien à dire rien à faire

Cuba 2006 Patrick Blanchon Rien à dire rien à faire de toutes les images entr'aperçues de la ville elles ne me sont pas utiles, elles sont inutilisables pour le moment. Elles pénètrent la rétine s'enfoncent inversées quelque part c'est où c'est quoi quelque part est-ce utile important de le savoir je n'en sais rien pour le moment elles sont là inépuisables ces images images d'objets de bâtiments de végétation et toutes ces images ces bruits ces odeurs provenant de tout ça entre autres êtres humains animaux oiseaux insectes est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer de les nommer de les identifier de vouloir se les accaparer s'en défendre pourquoi faire dans quel but et si elles vont quelque part un quelque part difficile à savoir qu'est ce qu'on en sait qu'est ce qui est vu vraiment sur quoi le regard s'arrête t'il qu'est ce qu'on appelle utile intéressant inutile chiant qui procure un intérêt comme un placement financier et comment on peux faire quelque chose d'utile avec ce qu' on voit vraiment ou inversement qui ne procurera rien qu'une sensation de vide de perte d'écoulement du temps pour rien du tout qu'un glissement vers le rien le néant la mort ce que l'on voit écoute se raconte à partir de ça et ce qu'on ne voit pas, ne veut pas voir, sentir parce que ça ne me rapporte pas pas suffisamment ça ne rapporte rien parce qu'il n'existe pas plus de gratuité du regard que de gratuité de geste du dire du faire il faut qu'il y ait une raison voilà la raison quelqu'un peut penser comme ça de façon pragmatique tout le monde ne peut pas le penser tout à fait ainsi beaucoup hésitent mais avec des variations des nuances une inconscience une conscience partielle la multitude l'abondance l'opulence sont des préoccupations de riches des fantasmes de pauvre mais est-ce qu'un pauvre voit les choses de la même manière un pauvre à l'œil rivé sur la fin du mois la fin des haricots la fin des fins sur toutes les choses qu'il ne peut justement pas encore faire ou ne plus faire déjà ne fera jamais et la honte aussi de dire je ne peux pas me permettre il faut attendre voir venir on ne sent pas que tout ça s'arrange doit encore y avoir un couac à la banque un pauvre voit il moins ce qui se passe autour de lui ou le voit-il trop c'est une question qui mérite réflexion c'est toujours un soucis source de malheur de douleur de jalousie d'envie, de souffrance sauf un pauvre qui ne sait pas qu'il est pauvre qui ne fait ni voit ni ne dit jamais autre chose que ce qui lui passe par la tête, qui n'établit pas de cloison entre les choses, entre les êtres humains animaux oiseaux insectes un pauvre qui n'en à rien à faire de tout ce qu'il faut faire et dire pour paraitre ceci ou cela un pauvre parce qu'il est libre tout simplement de voir ce qui lui chante d'en faire une musique si ça lui chante, de n'en rien faire autrement que de laisser être ce que ça est sans le déranger le blesser l'enfermer choisir la pauvreté par respect de tout ça pour sûr ce n'est pas rien rien à dire rien à faire et que peut-on si les piétons s'en fichent s'ils n'y comprennent rien c'est qu'ils ne le veulent pas c'est surtout ça moi d'abord après moi le déluge le règne de la quantité comme le disait René.|couper{180}

Carnets | juin 2022

21 juin 2022

Perec, je ne le connais pas bien. Chaque fois que j'ai ouvert un de ses romans, il m'a semblé qu'il me parlait d'autre chose que de littérature. Ou alors d'une manière qui, à l'époque, ne me correspondait pas. Je me souviens avoir lu La Vie mode d'emploi à dix-huit ans, sans y trouver quoi que ce soit de véritablement stimulant. Trop intellectuel pour moi. Surtout, cela risquait de me détourner d'une vision romantique de l'écriture, qui était pour moi une bouée de sauvetage. Peut-être, si j'avais eu une véritable conscience politique, aurais-je pu me sentir proche de la voie oulipienne. Mais j'étais dans une survie immédiate, accaparé par le besoin de me nourrir et de me loger. Aujourd'hui, quarante ans plus tard, je me surprends à envisager de changer mon fusil d'épaule. Les choses importantes viennent-elles autrement que par hasard ? Ce matin, je suis tombé sur un entretien de Yann Etienne avec Jacques Abeille, publié sur Diacritik en 2020. L'auteur du Cycle des contrées y évoque l'écart entre deux visions contemporaines de la littérature : l'approche oulipienne et une autre que je continue de nommer "magique" — refusant d'utiliser "romantique", un mot que je crois avoir dépassé. Comme dans bien des domaines, il faut choisir, et donc renoncer. En peinture, j'ai renoncé au conceptuel. Pourquoi le choisirais-je en littérature ? Pourtant, la cohérence m'effraie aussi. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est cette magie de l'élan créateur, ce mystère qu'il faut maintenir vivant, même si, par de longs cheminements circulaires, on croit parfois toucher à son essence avant de devoir y renoncer avec sagesse. Abeille est un de ces magiciens. Certaines de ses phrases résonnent en moi : J’ai l’impression que je vis dans la présence de ce que j’écris, des personnages qui peuplent mes écrits. Ou encore : J’écris des rêves, et il y a un moment où un rêve est mur et se laisse écrire. Dans les rêves, il y a des vestiges du quotidien, des traces identifiables. Il faut les laisser venir. Elles forment un tissu interstitiel, conjonctif. "Ça fait partie du rêve, c'est tout." Abeille cite également Maurice Blanchot à propos de Moby Dick et de Melville, évoquant une "mauvaise volonté de l'auteur", un désir de détruire, de s'affranchir du réel. Il avoue aussi : "J’ai le goût de la contradiction". Cette contradiction qui rend apte à écrire aussi bien un texte lumineux qu'un texte obscur, et dont la puissance est motrice dans toute création. Enfin, il prononce cette phrase terrible, dans laquelle je me reconnais pleinement, bien que pour des raisons obscures et différentes : L’identité, c’est une place dans la société des hommes. Quand vous êtes un bâtard, vous n’avez pas de place. Vous ne pouvez vous inscrire nulle part. Si en plus on vous fait sentir que l’identité que l’on vous fournit est un faux ou une usurpation, ça verrouille ce défaut d’être. Il y a une sorte de béance. On pourrait faire une analyse complète de mes écrits et retrouver ce fil conducteur, grave, important, possible, de tout ce que j’ai écrit. {Ce texte est une note de chantier, une réflexion en cours nourrie par l'atelier d'écriture avec François Bon.} Illustration : 61 Atelier Rouge Marx Rothko 1953|couper{180}

Carnets | juin 2022

19 juin 2022

Un acteur, dans ce bar de Saint-Germain, accoudé seul au comptoir, hermétique. On le reconnaît mais personne ne s’approche, quelque chose empêche. Son regard, son nez, une crispation, un flottement dans la mâchoire. Une sorte de rictus à peine amorcé, à la fois méprisant et désabusé, comme s’il jouait le dégoût et qu’il le jouait trop bien. Ou peut-être qu’il ne joue pas. Il doit aller puiser dans du vrai, au fond de lui, pour être si juste. Toujours là, vers 22h, quand il ne reste que les habitués. Je les connais tous, sauf lui. Toujours bien à distance, je m’en suis aperçu. Dans la rue, au téléphone, une conversation inintéressante, en réalité un monologue. J’ai vu cette femme âgée avancer avec élégance, des talons, rien de vulgaire. Puis la jambe est partie en avant, un angle improbable. Une fraction de seconde de déséquilibre parfait, d’une logique implacable, et elle s’est effondrée sur le trottoir. Je me suis aperçu que je pensais à ma mère. Lu un passage d’Hildegarde de Bingen dans le RER, sur la façon dont les choses s’achèvent, se désagrègent, pourrissent, meurent et disparaissent. Il n’y a que deux façons de mourir, disait-elle : par la mort humide ou par la mort sèche. J’ai levé les yeux, Vincennes. Un type d’un certain âge sur le quai. Une défaite en mouvement, un souvenir mauvais. Il s’est assis devant moi. Ses yeux gris bleus fixaient au-delà des vitres. J’ai suivi son regard : dehors, rien qu’un reflet. Son regard était planté dans le mien, je me suis aperçu. Coucou, ma copine pute de la rue des Lombards, entre dans la salle à manger, s’écrie joyeusement "mon chéri", son parfum atroce envahit la pièce. Puis elle pose son cul énorme sur la chaise qui couine, je me suis aperçu. À la caisse du supermarché d’Aubervilliers, juste en face de chez moi, une fille blonde à l’air triste. Pour rire, je lui propose de venir boire un verre chez moi, après le boulot. J’habite en face. Elle me regarde, ses yeux changent, quelque chose s’ouvre, un instant de flottement. Je sens que si je recule maintenant, tout s’effondre. Elle le prend au sérieux, je me suis aperçu. Une heure que je tourne en voiture, ma femme est à l’hôpital. Stationnement impossible, vent terrible. Je referme la vitre, la fumée de cigarette envahit l’habitacle. Elle n’aime pas que je fume dans la voiture. J’ouvre la portière, une camionnette blanche manque de l’arracher en passant, s’arrête en double file. Un type en sort, ouvre l’arrière, attrape des colis. Trop nombreux, trop encombrants, le vent s’engouffre, emporte le plus léger. Prévisible. Il passe les minutes suivantes à les ramasser un par un, je me suis aperçu. Illustration : Gustave Caillebotte L'homme au balcon 1880|couper{180}

Carnets | juin 2022

18 juin 2022

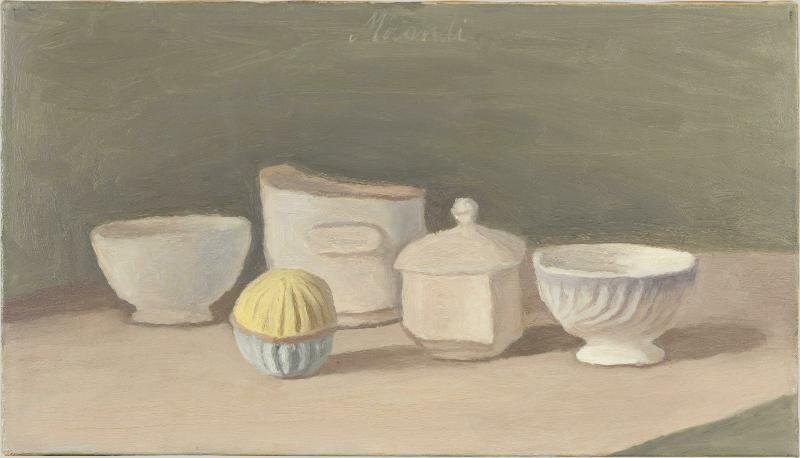

Il y a la nécessité de s’effacer, parfois, pour éviter l’écrasement, céder le passage à d’autres. C’est une chose. Mais il y a aussi l’art de disparaître, de se tenir en retrait pour laisser les choses exister seules, sans intervention maladroite. Non pas par scrupule, mais par lucidité : savoir que notre présence ou notre absence ne changera pas grand-chose. C’est une forme de retrait, une posture qui pourrait sembler zen, vaguement bouddhiste. Du moins dans l’idée que je m’en fais, imprécise, bricolée avec les années. Et pourtant, j’ai souvent fait l’inverse. Sur certains points qui comptent. L’écriture, par exemple. La peinture, elle, c’est réglé depuis longtemps. Je sais m’effacer. Par lâcheté. Il y a aussi une autre manière d’être en retrait : en étant pleinement soi. L’écriture permet ça. Avec un risque : une seconde d’inattention et tout s’effondre. On peut croire avoir bouclé quelque chose alors qu’en réalité, tout est à reprendre. La relecture, la réécriture : c’est là que tout se joue. Là qu’on distingue le bavardage du reste. Mais il faut ce bavardage. Sans lui, impossible de saisir ce qu’on cherche à dire. Comme en peinture, il faut accepter le désordre, le laisser vivre, l’observer sans s’affoler. Il ne faut pas tout prendre trop au sérieux, au début. Y revenir plus tard. Et voir ce qui surnage sous les parasites, la confusion et la maladresse. Illustration : Giorgio Morandi Natura Morta|couper{180}

Carnets | juin 2022

L’œil de la mouche

200 images par seconde, c’est la vitesse à laquelle la mouche prend conscience de la réalité qui l’entoure, elle a même la possibilité de regarder derrière elle. La crainte du danger, des prédateurs, est certainement à l’origine de ce miracle de la nature. Maintenant imaginons, l’homme pourrait- il accélérer sa manière de regarder la réalité ? Ne lui faudrait-il pas un élément déclencheur puissant pour que cette mutation s’opère ? La peur toujours elle bien sûr mais qu’elle serait-elle alors ? La peur du danger, des prédateurs … mise à part une certaine méfiance envers nos quelques congénères elle ne sera sans doute pas suffisante pour opérer la mutation. La peur de rater quelque chose alors ? Tiens peut-être une piste, utilisée abondamment dans toutes les stratégies marketing, conjuguée avec la peur de louper une bonne affaire, de rater la fin de la promo… La peur de mourir ? Elle a toujours été là, ce qui a changé c’est la peur de vivre, ou du moins de vivre pour pas grand chose, presque pour rien, de façon inutile et pour soi et pour les autres. Qu’est-ce qui pourrait vraiment inciter à accélérer la vitesse de l’œil ? Peut être pas à 200 images secondes, il faudrait un matériel génétique dont nous ne disposons pas. L’avidité de voir ? Et n’est ce pas un peu ce qui se passe en ce moment ? Cette civilisation de l’image ? On est en plein dedans non ? Nous pouvons encore voir l’intérieur d’un lieu, d’un appartement comme autrefois nous les décrivaient Balzac ou Flaubert, ce n’est déjà plus la même chose tout à fait dans Joyce, chez Duras, la description disparaît presque, se réduisant au minimum chez Carver. Et puis tous les outils à notre disposition, appareil photographique, avec toutes leur kyrielle d’optiques du zoom au grand angle…et désormais la caméra, la vidéo, le rythme des images semble s’accélérer de façon frénétique… Et donc désormais comment m’y prendrais je par exemple pour revisiter un lieu, en rendre compte au travers de l’écriture uniquement ? Bien sûr je pourrais encore utiliser la manière balzacienne çà ne choquerait pas beaucoup, on trouverait seulement ça classique. Mais si je voulais rendre compte d’une façon de regarde un lieu de façon plus actuelle que se passerait il alors ? C’est l’exercice du jour. Comment je vois ça ? Peut-être en deux temps, d’abord comme je le ferais déjà naturellement. Puis en m’interrogeant sur le décalage que je pourrais alors constater entre ce naturellement et ce que je vis, vois moi actuellement. Peut-être que ma vision d’enfant est encore balzacienne, flaubertienne et que l’homme que je suis est aveuglé en quelque sorte par ce point de vue ancien et qui perdure. Sans doute pour ça que j’ai lu et relu Carver. Essayons. Avenue des piliers plantée de part et d’autre de peupliers, à la Varenne Chenneviere, trois petites marches une porte, lourde, un bref couloir, 4 pas et tout de suite la porte droite, Musti/Antipine, deux noms, celui de ma grand-mère estonienne et de mon beau grand père russe. Frappe avant d’entrer mais pas la peine la porte s’ouvre ils nous ont vu arriver par la fenêtre. Retour dans la rue, oui il y bien une fenêtre qui donne sur la rue et les peupliers. Si je reviens vite à l’intérieur je peux vous dire ce que je vois par cette fenêtre : des arbres dont je connais le nom et qui se font appeler peupliers et des maisons plutôt chics avec des jardins, des portails. Pas du côté de la rue où je suis, c’est plus mitigé, immeubles avec cour en ciment, et maison ouvrières. L’odeur tout de suite vous happe, dès l'entrée, dans le couloir même si je n'en ai pas parlé, une odeur d’oignons et d’ail frits, ils savaient que nous viendrions alors Vania prépare ses pirojkis. Déjà juste un pas en avant, l’odeur et la salive. Rapide coup d’œil pour se repérer, voir si tout est comme d’habitude. C’est toujours le désordre, à droite sur le lit cosy non. Un ancien capitaine du Tsar combat le désordre. Les livres sont alignés au cordeau sur l’étagère, pas un seul grain de poussière. J’ai faim mon attention se déporte sur l’entrée de la petite cuisine , il les a déjà mis à frire, peut être va t’il bondir, aller chercher le plat… je peux déjà sentir le poids d’un de ces petits pâtés dans la main. Et l’icône soudain me revient oui elle est toujours accrochée au chevet du lit ou vania dort seul. le long cou le beau visage et ses yeux à demi clos bien tristes. Ils font chambre à part Vania et Valentine, je le saurais plus tard, pour l’instant je ne sais rien je ne comprends rien. Clignement d’œil puis zoom sur l’emblème peinte sur bois, tête de mort et poignards croisés, emblème des troupes du général Kornilov, trop jeune pour savoir encore, pour comprendre. Elle me fascine cette image encore. Je me retrouve projeté quelque part, un grand lac, des chevaux qui galopent, et la surface se dérobe sous leurs sabots, ils disparaissent chevaux et cavaliers, trente survivants en tout et pour tout. Vania et ses fameux pirojkis. Revoir le même appartement ce sont des couches et des couches qui se superposent comme dans un film à l’accéléré, les objets bougent et fabriquent le fameux désordre, Vania torse nu tente de combattre mais en vain, des bataillons entiers de cravates le submergent. Et Valentine avec sa voix de fumeuse invétérée dit quelque chose, mais la bande son est hachurée, ou bien se mixe à d’autres mots le tout devient incompréhensible Buffet Henri 4 on n’y échappera pas, c’est la qu’est rangée toute la vaisselle du dimanche. j’admire l’ouvrage , pareil, un beau désordre le goût, on aime on n’aime plus on aime à nouveau, avec par ci par la quelques pauses, des moments d’indifférence, une absence inopinée d’avis sur la question. Un style comme un autre Henri 4. D’ailleurs l’oncle Henri s’est réveillé il est dans l’encadrure de la porte de la cuisine, sa stature de colosse me bouche la vue sur la friteuse, quand donc va t’on passer au pirojkis ? Les adultes parlent, je photographie les lieux, à la louche sans m'appesantir : fleurs artificielles posées dans un vase, sur un napperon de fausse dentelle, lui même recouvre une partie de la table ronde devant la fenêtre. Des voitures passent, des passants passent, les cravates sont éparpillées un peu partout, l’emblème de Kornilov est mangée par l’ombre mais personne ne pense à allumer la lumière. Ça parle, plaisante, rit, je passe dans la salle à manger qui est aussi la chambre de Valentine. La machine à coudre faut-il préciser Singer ou dire tout simplement la Singère est sur la table, bref tout ça sur une petite table devant une autre fenêtre. L’odeur de disque bleue prégnante, un mégot qui fume encore dans un cendrier Cinzano, un peu plus loin une grosse télé dans laquelle on doit mettre des pièces pour la mettre en route. On ne l’allume jamais mais elle est là. Un canapé lit replié et des cravates posées dessus, des cravates partout, si bien qu’à la fin je sens quelque chose qui m’étrangle... peut-être les pirojkis que j’ai avalés beaucoup trop vite, je ne suis qu’un enfant qui ne comprend rien à rien. La mouche du coche m’a t’on dit déjà plusieurs fois. On verra demain matin pour reprendre tout ça, peut-être ou pas. Essayer autrement avec des ralentis, des silences. Des accélérations, comme je vois la vie d’aujourd’hui. Essayer plusieurs fois, refaire Un exercice ça n'a pas besoin d'être une œuvre comme je le dis à mes élèves pour la peinture. un exercice ouvre la porte à d'autres exercices et peut-être qu'au final à force d'exercices.. mais chaque chose en son temps.|couper{180}

Carnets | juin 2022

L’art de détourner l’attention

Depuis que je pense, depuis que je m'interroge sur ce qui me constitue, sur ce qui m'oblige à être ce que je suis et non un autre, une autre forme, un autre lieu, j'ai toujours pressenti, à la faveur d'une intuition plus ancienne que moi, que ce n'était pas l'opinion que je me faisais de moi-même, ni le désir que j'avais de m'individualiser, qui pesaient vraiment. Non, c'était ailleurs, en amont, dans une force silencieuse et opiniâtre : l'attention. C'est par elle que nous adhérons au monde, par elle que nous nous détachons, par elle encore que nous décidons, sans même en avoir conscience, de ce que nous voyons, de ce que nous oublions, de ce que nous sommes autorisés à penser. Mais cette attention, qui préside à l'édifice de soi, était-elle nôtre ? Ou bien, insidieusement, avait-elle été programmée par d'autres, déposée en nous comme un germe étranger ? Depuis que j'ai mémorisé les premiers mots qu'on m'a adressés, j'entends, lancinant, cet impératif : "Fais attention à ceci, pas à cela." Et, à rebours de l'ordre donné, j'ai voulu tout voir, tout entendre, jusqu'à m'épuiser, puis rien, jusqu'à me dissoudre. Ce fut une éducation silencieuse, à l'écart, par épreuves, par vases communicants, par équilibres instables. L'attention excessive m'excluait des groupes, des cercles amicaux, professionnels ; mais je n'ai jamais pu m'y résigner. Ceux qui gouvernent savent cela. Ils savent que maîtriser l'attention, c'est gouverner sans contrainte apparente. Ils savent que la focaliser sur un détail, un écran, un divertissement, c'est priver les hommes de leur monde. Ils n'ont pas besoin de violence, ils ont besoin d'attirer nos regards ailleurs. Et nous, qu'avons-nous laissé faire ? Nous avons confondu la liberté avec le choix du point où porter notre regard. Nous avons crû être libres parce que nous choisissions entre deux illusions. Je sais, pour l'avoir éprouvé à la racine, que se libérer passe par un élargissement de l'attention, une désattention à ce qu'on nous désigne, une fidélité à ce qui émerge en marge, dans les broussailles, dans la forêt. Il y a là un art ancien, un art d'avant l'histoire, que j'ai retrouvé, parfois, en marchant sans but, en écoutant sans choisir, en peignant sans diriger. Les peuples anciens le connaissaient : ils ne fixaient pas leur regard, ils écoutaient l'ensemble, ils étaient prêts. Ainsi va l'attention, ainsi va la vie : non dans la préhension acharnée mais dans le vaste accueil. C'est une ascèse, une résistance douce. C'est aussi une souffrance, car être attentif à tout, c'est sentir la douleur du monde. Mais c'est, enfin, la seule manière que j'ai trouvée d'être libre : ne pas cloisonner, ne pas consentir à la mutilation, ne pas oublier. L'attention n'est pas un instrument. Elle est une condition de l'être. Elle est un serment silencieux que nous pouvons choisir, à chaque instant, de renouveler ou de trahir.|couper{180}

Carnets | juin 2022

Autodidacte

Je peux l'avouer même si je prends garde à ne pas m'en servir, ce mépris vis à vis de toute forme de subordination face à toute forme d'autorité est là. Et bien là. En tâche de fond. Ca doit venir encore de l'enfance. Mon père asseyait tout son pouvoir sur cette autorité de celui qui sait sur ceux qui ne savent rien. Je me suis énormément bagarré avec ça, mais vous savez bien que l'on finit par sympathiser plus ou moins avec ce que l'on déteste le plus puisque ça nous appartient, et qu'il faut l'accepter comme tout le reste. L'agacement me vient rapidement sitôt que je m'en rends compte. Si par exemple un élève me flatte, s'il s'abaisse à me confier ses inaptitudes crasses que pour mieux me rehausser, me flanquer sur un piédestal, ça m'agace. Je serre les dents, je fais tout pour ne rien montrer, mais bon sang parfois j'adorerais frapper du poing sur la table. Cette facilité qu'ont les gens à se soumettre à une autorité me rappelle bien sur mes toutes premières abdications perpétuellement. Encore que pour moi ce ne fut pas du tout facile, j'ai du endurer pas mal de raclées avant de m'y mettre. Et le pire c'est qu'une fois qu'on a accepté, la résistance passée provoque une sorte de vertige. On se dit tout ça pour ça. c'est une question d'âme, et aussi d'une idée de vouloir la conserver intacte, de fabriquer tout seul dans son coin un tri entre le propre et le sale. Avant de se jeter dans l'arène finalement. Et alors on comprend que l'arène est le seul destin du taureau d'élevage. Donc sur le plan du paradoxe je ne suis pas bon dernier. Puisque je suis professeur d'arts plastiques, ce qui revient à être le chantre plus ou moins d'une autorité, que dis je d'une institution, celle qui a fait de l'art désormais un petit entre soi. Sauf que je suis un prof dissident, j'ai lu le traité du rebelle plutôt de bonne heure. Et pratiquement tout des observations d'Ernst Jünger sur les insectes. Ce qui surement aura entrainé la fabrique des astuces dont je me sers pour enseigner, pour tenter de faire comprendre surtout à mes élèves qu'il n'y a pas de haut ni de bas. Qu'ils en savent autant que moi pour ainsi dire, s'ils prennent seulement la peine d'aller au fond d'eux mêmes. Sauf qu'ils ne pensent pas avoir le temps. Voilà d'où vient l'argent au final, simplement du fait qu'ils pensent gagner du temps à venir suivre mes cours. Je peux proposer des raccourcis bien sur. Débloquer des situations, proposer des paliers. Mais en fait je ne peux pas faire beaucoup plus car seul le travail personnel peut leur faire comprendre à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'ils pensent trouver à l'extérieur. Dans le fond j'aimerais qu'ils comprennent que le vrai travail est de nature autodidacte plus que tout autre chose. C'est surement difficile à comprendre tellement le mot ne bénéficie pas de gloire, de renommée, qu'il est terni presque toujours par l'idée qu'il faille beaucoup de savoir, de science pour créer quoi que ce soit. Ce qui est faux, archi faux. Et cela ne veut pas dire que les autodidactes sont des abrutis célestes non plus et qu'il faille les porter aux nues. Pas du tout. Car beaucoup d'autodidactes possèdent des références, ils ont lu énormément, puis ils ont décidé de laisser tomber tout ça , tout ce qui justement venait de l'extérieur. Ils se sont poser une seule question. Que puis je faire tout seul ? voilà tout. Et ils l'ont fait. Que le résultat ensuite plaise au plus grand nombre ou à une élite, ce n'est pas important, on s'en fout. Mais le plaisir de créer quelque chose qui n'appartient qu'à soi est un des plus grands plaisirs que je connaisse. Et vous savez, quand ça n'appartient vraiment qu'à soi, ça finit toujours plus ou moins par toucher tout le monde dans le fond. Mais toucher tout le monde n'est pas un but premier il faut aussi s'en rappeler.|couper{180}

Carnets | juin 2022

Marchés

J’ai été élevé quasiment sur les marchés, entre le marchand de légumes et le crémier. Mes grands parents étaient marchands de volaille et à 7 ans on me mettait déjà un crayon sur l’oreille. Et puis les premiers rudiments pour haranguer les foules naturellement. Sur tous les tons suivant la tête du chaland. J’en connais un rayon, je peux bien le dire et sans ciller. Et donc me voici peintre contre toute attente. Sans doute à cause d’une overdose. J’ai haussé les épaules vis à vis du patrimoine familial, de mon talent commercial. Détourné la tête et les yeux de tout ce charabia entre la faim le désir l’achat compulsif les ripailles et la satiété des dimanches. La répétition dégoûte. Et me voici face à ce marché, celui de l’art. Ce n’est pas différent de la foire aux bestiaux. Il y a un groupe de maquignon, avec leurs aides qui tâte les couilles des taureaux. Et puis des clients en pagaille et beaucoup de boniments. Des prix d’excellence des salons des médailles. Et surtout des valeurs sûres qui ne changent pas, pour un sou investi 10 doivent être rapportés. A part ça il y a aussi les marchés de dupes avec les marques repère. Des foires à deux balles pour les pauvres les illusionnés, bien moins chères, et qui sont de bien moindre rapport. Pour que les apprentis maquignons s’exercent, supputent et tirent des plans sur la comète. C’est même devenu un jeu de prendre un artiste au hasard et de miser sur sa cote si je puis dire, pour s’exercer avant d’avoir les billes nécessaires pour entrer dans la cour des grands. Le taureau est souvent une chèvre ou un mouton, peu importe puisque dans ce marché low cost il ne compte que pour du beurre. L’important c’est la compréhension des rouages fins de l’entre soi. De perpétrer un savoir faire. Donc voici pourquoi Picasso s’est mis à défigurer Velasquez Garouste à désosser Goya Et désormais tant d’autres les copient. C’est pas pour l’art bien sûr c’est pour l’histoire de l’art et qu’elle continue à tourner en rond, avec si possible un tas de zéros qui réjouissent les maquignons.|couper{180}