13 janvier 2023-3

A tutto ciò che la sfortuna è buona. À toute chose, malheur est bon. Le vieil homme édenté ressasse cette phrase à voix haute, comme un mantra. Sec comme une figue sans jus ni chair, il reste assis là presque toute la journée, dans la pénombre d’un recoin qu’il ne quitte que pour se rendre à la sieste. Il regarde passer les saisons depuis toujours. De temps en temps, il ajoute, en haussant les épaules : « Non sappiamo più cosa pensare. On ne sait plus quoi penser. » Puis il rit, et son regard s’illumine d’une jeunesse incongrue, un regard d’enfant perdu au milieu d’un océan de rides. Ce coin reculé de la Calabre semblait hors du temps, et sa sagesse ironique, un peu intemporelle.

Nous venions d’arriver, mon épouse et moi, dans une petite bicoque louée grâce à une annonce parue dans un journal local de Lyon. Les photographies prometteuses, le désir d’explorer un endroit inconnu pour les vacances, et surtout le prix modique avaient suffi à nous lancer dans un périple autoroutier de plusieurs milliers de kilomètres. La Mégane, fatiguée mais fidèle, avait tenu bon malgré les longues heures de route. Nous avions pris notre temps, flâné de ville en ville, traversé rapidement le nord de l’Italie pour atteindre enfin le sud.

Avant la Calabre, une halte marquante : Naples et la baie d’Amalfi. Je voulais retrouver certains lieux magiques de mon adolescence, des endroits où j’avais découvert, le temps d’un été, à la fois le goût incomparable de la pizza et les premiers émois provoqués par le grain doux des peaux mates et les regards sombres des ragazze. Mon épouse, toujours curieuse de remonter aux sources de mes récits, n’y voyait pas d’inconvénient. Nous nous lançâmes donc à la recherche du vieil hôtel de Meta di Sorrento, l’Arencetto, et de cette fameuse pizzeria. Contre toute attente, nous retrouvâmes l’hôtel. Il était fermé. Quant à la pizzeria, après un labyrinthe de ruelles écrasées de lumière et d’ombre, elle apparut enfin. Aussitôt, je ressentis une sensation étrange et désagréable : le lieu semblait rétréci, rapetissé par les années. Les couches de souvenirs, de fantasmes, de rêves patiemment accumulées s’évanouirent d’un coup, laissant place à un squelette desséché. Ce fut une confrontation brutale avec la réalité. La salle était quasi déserte, et la pâte avait un goût de carton. Nous en rîmes en quittant Sorrente, le plein fait à une station-service. Nous étions bel et bien en vacances. Le temps était splendide, et nous avions ce luxe précieux : du temps infini devant nous.

Puis vint la petite maison calabraise. Là encore, la réalité déçut. Tout était vieillot, délabré. Ce qui, sur les photographies, paraissait charmant et pittoresque s’avéra triste et poussiéreux. En faisant le tour des pièces, mon épouse laissa éclater sa colère : « Tu trouves toujours des excuses à tout le monde, mais là, tu vas quand même reconnaître qu’on s’est fait avoir, non ? » Pour une fois, je dus lui donner raison. Nous avions nourri tant d’attentes autour de ce voyage, espérant échapper au marasme ambiant, que cette déception paraissait encore plus cruelle.

C’est alors que me revint à l’esprit le livre que j’avais lu quelques semaines avant notre départ : Une maison en Calabre de Georges Haldas. J’avais été stupéfié par la manière dont son narrateur décrivait, avec un mélange de désillusion et de tendresse, une expérience semblable à la nôtre. Comme lui, nous avions été attirés par l’idée d’un refuge parfait, et comme lui, nous nous retrouvions face à une réalité bancale, loin de nos attentes. J’aurais voulu partager cette coïncidence avec mon épouse, lui dire que nous étions en train de vivre presque exactement la même chose que dans ce livre. Mais la mine sombre qu’elle affichait me dissuada d’en parler sur le moment.

Face à cette impasse, nous décidâmes de nous baigner. À deux pas, un petit chemin bordé de figuiers menait à une plage extraordinaire, absolument déserte. Pas une âme, comme si les habitants du village ignoraient jusqu’à son existence. Au loin, de l’autre côté du bras de mer qui sépare la Calabre de la Sicile, l’Etna domine l’horizon. Grosse masse d’un bleu sombre, il exhalait ce jour là de grandes volutes blanches. Le spectacle était saisissant. Ce moment suspendu face à la puissance brute de la nature chassa tout ressentiment. Le lendemain, nous quittâmes la Calabre de bonne heure, embarquant sur un bac pour rejoindre la Sicile.

En Calabre, il nous avait été impossible d’accuser qui que ce soit de notre déception. Pas la propriétaire, une petite dame cordiale qui nous avait reçus dans sa maison proprette près de Lyon. Pas la maison elle-même, qui n’était rien d’autre que ce qu’elle était. Pas même notre naïveté. La Calabre nous avait confrontés au fameux principe de réalité, celui qui, tôt ou tard, vous casse les dents. Nous avions fui, comme on échappe à une leçon trop dure à entendre, préférant nous réfugier dans l’illusion d’un rêve.

En Sicile, les souvenirs revinrent. Une sortie d’autoroute réveilla des images d’un village de pêcheurs, Sferra di Cavello. Je revis un camping où je passais mes journées à transpirer sous une tente Trigano, regardant de loin un hôtel cinq étoiles surplombant la mer. Cette fois, la crise économique avait laissé l’hôtel vide, et nous trouvâmes une chambre lumineuse à un prix modique. Là encore, je ne savais pas trop quoi en penser. Était-ce un hasard ou un clin d’œil du destin ?

Peut-être qu’effectivement, comme le disait le vieil homme en Calabre, à toute chose, malheur est bon.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | janvier 2023

18 janvier 2023-4

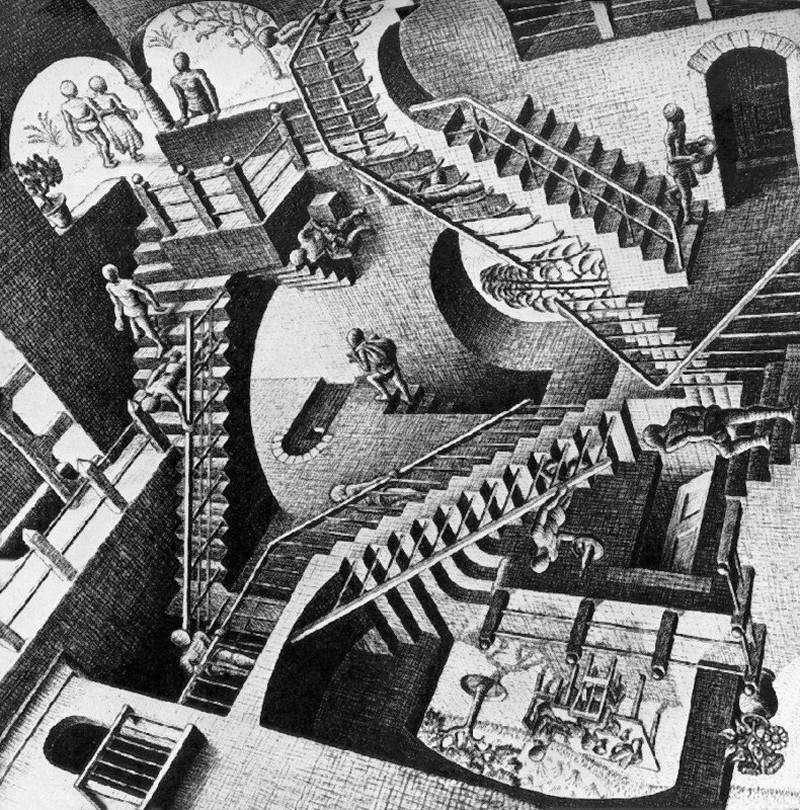

Un homme qui monte doit descendre à un moment ou à un autre. Et ce, quel que soit le moyen qu'il choisira d'emprunter : ascenseur, escalier, ballon de Montgolfier, fusée. La loi de la pesanteur oblige. Il ne convient pas d'en être à chaque fois surpris ou étonné, ni de s'en plaindre, pas plus que de s'en réjouir. Ensuite, quand on le sait, ce que l'on en fait... Tu l'as toujours su puisque tu as vécu à la campagne. Tu as vu des hommes monter sur des charrettes de foin et d'autres tomber de haut quand ils s'apercevaient qu'ils étaient cocus ou bourrés comme des coings. Dès l'enfance, tu t'es trouvé confronté à la loi. Tous ces rêves de vol que tu effectuais de nuit alternent encore dans ta mémoire avec les raclées magistrales qui te jetaient à terre. Une longue répétition servant d'apprentissage comme de vérification de tes premières intuitions. Parfois quand tu y penses, tu pleures, d'autres fois tu ris. Les souvenirs, comme les émotions, subissent aussi la loi de la pesanteur, il ne faut pas croire.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-3

À l'église quand tu y allais, tu ne parlais pas. Tu chantais quand il fallait chanter. Mais en pension à Saint-Stanislas, et bien que tu chantasses la plupart du temps assez correctement, tu te mis alors à chanter faux. Tu voulais déranger quelque chose. Et cela, tu t'en souviens, n'était pas pour te faire remarquer, c'était plus profond que ça. Viscéral. À la cérémonie funèbre de ta mère, quelques minutes avant l'incinération, on t'a proposé de parler, de dire quelques mots, mais il n'y avait que ton épouse, ton père et ton frère, plus les employés des pompes funèbres. Tu as décidé que c'était grotesque juste à l'instant d'essayer d'ouvrir la bouche quand tu fus monté sur la petite estrade face au microphone. Tu as regardé l'assemblée puis tu as baissé la tête, tu as capitulé, vaincu par le ridicule. Une des seules fois dans ta vie où tu n'auras pas osé y plonger tout entier. Sur ta chaîne YouTube, tu as beaucoup parlé mais avec le recul tu n'as jamais pris le temps de réécouter ce que tu as dit. Sans doute parce que toute parole est liée à un instant et qu'une fois l'instant passé, cette parole devient morte, qu'il n'y a plus de raison valable de s'y intéresser. Comme si cette parole dans le fond n'avait fait que te traverser, qu'elle ne t'appartenait pas. Par contre, tu aimes écouter les vidéos de François Bon, tu les réécoutes avec plaisir. Et surtout tu y découvres au fur et à mesure des informations que tu n'avais, semble-t-il, pas entendues à la première écoute. Il y a ainsi des émissions que tu écoutes en boucle et d'autres, réalisées par d'autres créateurs de contenu, dont les bras t'en tombent dès les premières minutes. Est-ce que commenter, c'est parler ? Peut-être. Tu ne parviens plus à commenter dans certains lieux et dans d'autres oui. L'interruption des commentaires a commencé quand tu as fait une recherche sur ton nom sur ce moteur de recherche. Le nombre de commentaires qui te sont apparus idiots, inutiles t'a aussitôt sauté aux yeux. Rédiger un commentaire t'oblige presque aussitôt à affronter le ridicule puis à le vaincre ou à te laisser à l'à-quoi-bon. Quand tu te dis "ça ne changera pas la face du monde, qui es-tu donc pour t'autoriser ainsi à commenter, à apparaître ?" Le fait que ça puisse encourager l'autre, tu t'en dispenses désormais car d'une certaine façon c'était aussi une image trouble, cette pensée d'encourager l'autre dans une réflexivité ; d'ailleurs les réseaux sociaux fonctionnent sur cette réflexivité la plupart du temps. Le fait qu'elle te gêne jusqu'à l'insupportable est corrélé à tes états de fatigue, d'humeur, ou de lucidité. De la chimie. Tu préfères alors te taire devant cette réalité chimique quand tu ne peux faire autrement que de la voir comme un nez au milieu d'une figure. Parler, c'est faire signe avant tout. Mais pourquoi faire signe ? On en revient toujours à la question. Faire signe, désigner, dessiner non pour obtenir quelque chose ni pour dire "tu as vu, je te fais signe, je te signifie quelque chose." La fatigue de tout ça, due au poids de l'âge imagines-tu parfois, mais surtout au sentiment de ta propre insignifiance. Il y a des jours où l'insignifiance est ce refuge préférable à tout autre. Tu es capable de rester silencieux envers certaines personnes durant un laps de temps considérable. Tu n'as pas vu tes parents pendant 10 ans autrefois. Aucune parole échangée en 10 ans avec M. et aussi avec D. Cependant, la conversation reprend exactement là où elle s'est arrêtée dans le temps comme si pour toi il n'y avait pas de temps. L'expression "être de parole", tenir sa promesse, tu peux la comprendre bien sûr. Mais de quelle parole s'agit-il dans ce cas ? La question reste en suspens. Se fier à sa propre parole, d'expérience, te semble toujours suspect, tout comme se fier à n'importe quelle parole. La parole c'est du vent la plupart du temps et donc c'est l'esprit. Qui serait assez cinglé pour confondre l'esprit et soi-même ? L'indomptable esprit comme disent les bouddhistes. Non, il faut s'asseoir, l'observer agir, parler, ne pas vouloir l'enfermer dans une clôture, c'est ainsi que l'on s'en libère au mieux. Ce qui reste ensuite, on l'ignore. Un silence éloquent.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-2

Ainsi, pour que l'illusion soit complète, qu'elle se referme sur elle-même comme un cercle, il serait nécessaire de désigner deux points distincts mentalement, disons A et B, deux points choisis parmi une infinité. Tu le fais chaque jour, plusieurs fois par jour, la plupart du temps en prenant un crayon. Tu traces une ligne pour dessiner, mais depuis quel point de départ, quelle origine ? Tu peux dire n'importe quel point de départ fera bien l'affaire. Mais c'est botter en touche. Ce n'est pas cette origine-là qui importe mais celle qui t'a conduit, au travers de milliers et de milliers de possibles, à cet instant présent, à t'asseoir, à prendre ce crayon et à tracer cette ligne. Que matérialise pour toi véritablement une telle ligne qui s'élance d'un point à un autre, qui avec toi se déplace dans l'espace et le temps sur le lieu de la feuille ? Et si tu te mettais à y songer vraiment, si tu imaginais que cette ligne contient tout ce que tu as vécu depuis ta propre origine jusqu'à présent, est-ce que ça changerait quelque chose à l'action de dessiner ? Probable, voire certain, que c'est justement à ce genre de connerie qu'il ne faut pas penser pour dessiner. Donc quand tu te déplaces, tu sais peut-être d'où tu pars mais la plupart du temps tu te fiches de l'arrivée. Ou tu ne veux pas y penser pour pouvoir ainsi continuer à dessiner. Tu te déplaces sur la feuille de papier comme dans ta vie. Tu sais qu'il n'y a en fin de compte qu'une seule arrivée réelle et qu'il ne sert à rien de t'y intéresser de trop près, de peur d'être tétanisé par la peur ou par l'espoir - la joie ? La confiance ? - et au final de te retrouver dans une impossibilité de faire quoi que ce soit. D'une certaine façon, tu pourrais te ranger dans le mouvement de l'art pauvre, celui qui s'intéresse plus spécifiquement à l'origine des matériaux, à une origine tout court pour lutter contre l'obsession des buts qui ne sont que des ersatz. Sauf que toi, tu veux peindre des tableaux, tu es anachronique et tu te bouches les oreilles quand on te parle de Marcel Duchamp. Il faut aussi se foutre de Marcel Duchamp comme de Dieu.|couper{180}