19 février 2025

Il pense que c’est fini. Que cette boucle, il va encore la boucler, pour la forme, histoire d’être sûr. Depuis plusieurs jours, une douleur assez précise, assez tenace — une dent, disons, mais pas n’importe laquelle, celle qui fait mal — l’empêche de penser correctement, ou du moins d’avoir l’illusion qu’il pense correctement. Il résiste, encore, dans une posture qui tient autant du stoïcisme que du pur entêtement. Il observe, avec une sorte de patience scientifique, la douleur monter, descendre, pulser, se diffuser, revenir plus vive.

Pendant ce temps, le monde s’effondre, paraît-il. Ce n’est pas une exagération, c’est juste une observation factuelle : guerres, famines, politiques absurdes, températures record. Une dystopie de série B qui s’écrit en temps réel. Il pourrait s’en alarmer, il pourrait agir, mais la douleur de la dent a ceci de pratique qu’elle ramène tout à une échelle plus proche. Plus domestique. Un nerf exposé, une mâchoire qui proteste. Un micro-drama dans un macro-chaos.

Il n’ira pas chez le dentiste. Pas encore. Pas maintenant. Pourquoi ? Toutes les raisons d’y aller semblent évidentes, toutes les raisons de ne pas y aller également. Il reste là, dans cet entre-deux parfait où la nécessité ne s’impose jamais vraiment.

Autrefois, il aurait attendu qu’une femme s’en mêle. Un appel, une voix légèrement inquiète, une main sur son bras : Tu devrais vraiment consulter. Mais il sait qu’il ne l’écouterait même plus. Il hoche peut-être la tête, marmonne une promesse vague, mais rien ne suit. Il n’y croit pas plus qu’à tout le reste.

Et pourtant, il écrit. C’est sa seule concession au mouvement.Une lucidité qu’il qualifie de terrifiante certains jours, d’apaisante d’autres. Une lucidité qui ne sert à rien, mais qui est là, qui tient bon, qui le garde debout.

Voilà où il en est : pas guéri, pas fichu, pas sauvé. Juste là.

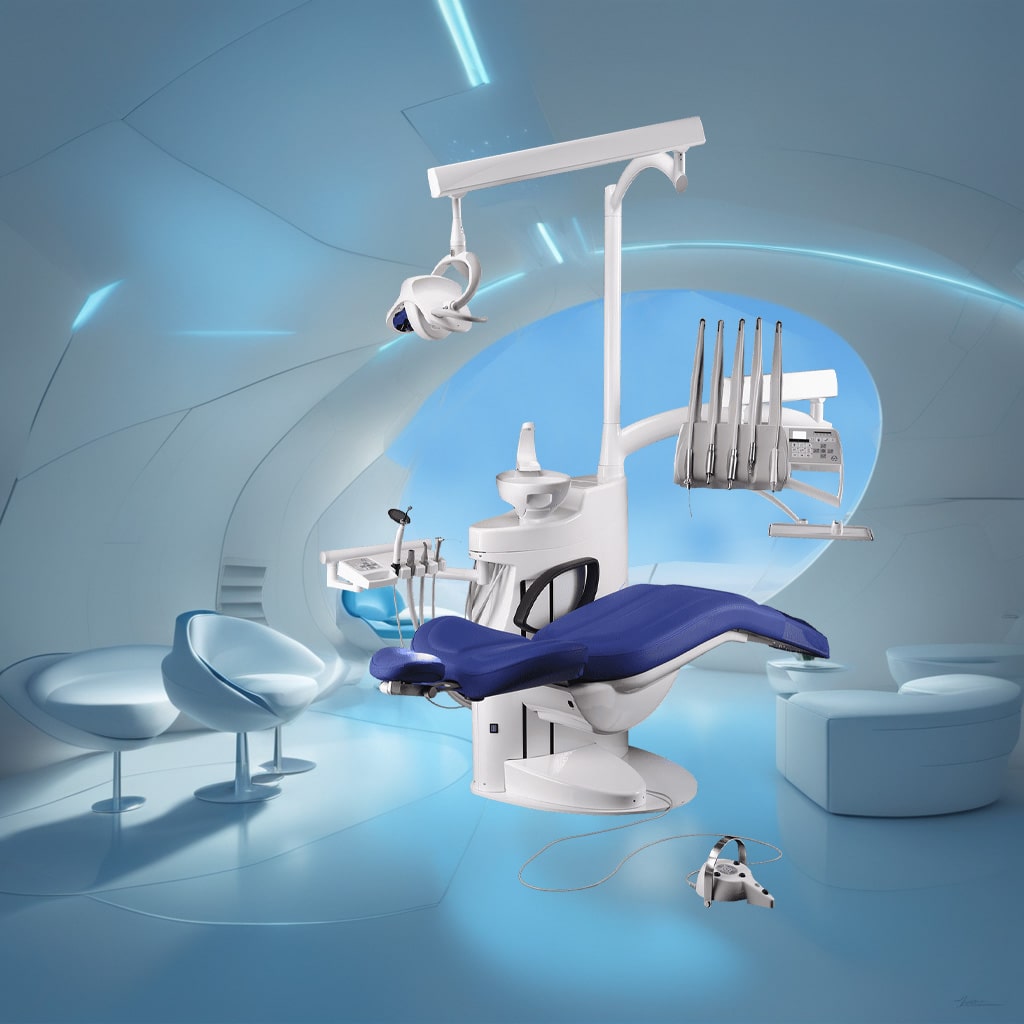

Quelques heures plus tard : Dans ces cas-là, la sagesse, autant qu’elle puisse exister, impose de se rendre chez le dentiste. Musique douce, basculement du fauteuil vers l’arrière, bouche grande ouverte, la sensation un peu désagréable d’un doigt caoutchouteux qui pénètre dans la bouche. Une voix jeune, presque joyeuse :

"Et là, ça vous fait mal ?"

C’est à ce moment qu’il pense au "de base" que ne cessent de dire les petits-enfants.

De base, il suffit de se rendre chez le dentiste pour ne plus savoir quelle dent fait mal.

Et c’est vrai. Maintenant qu’il est là, impossible de désigner avec certitude le point d’origine. Il a mal, oui, mais où exactement ? Cette molaire, celle du fond, ou plutôt celle d’à côté ? La douleur se dérobe au moment où elle devient soignable. Forcément.

Bon, a dit la voix jeune derrière lui, je vois plusieurs caries donc on va soigner tout ça. Mais avant, je vais vous faire un petit détartrage.

C’est là qu’il demande qu’on le pique.

Sans doute à cause de la volonté d’amoindrir le supplice du détartrage par l’adjectif qualificatif apposé.

"Un petit détartrage."

Non, il ne veut pas de ce "petit". Il sait ce que ça cache. Il ne veut pas d’euphémisme, ni de la douceur feinte.

Il veut l’anesthésie, tout de suite, avant qu’on ne tente de lui faire croire que ça ne fait pas mal.

La voix jeune hésite, sourit. Le doigt en caoutchouc bat en retraite. Un patient qui réclame une anesthésie pour un détartrage, ce n’est pas si fréquent.

"Vous êtes sûr ?"

Il l’est.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | Atelier

28 février 2025

Je me suis réveillé avec cette phrase en tête. Ce qui est proche se doit de rester loin. Je me dépêche de la noter avant qu’elle ne s’efface, avant qu’elle ne rejoigne ces limbes où s’échouent les textes morts-nés, ceux qui naissent dans les rêves et n’atteignent jamais le jour. Vers 2h. Un Doliprane effervescent. Puis relecture des Montagnes de la folie. (Hallucinées). Je n’avais jamais pris la peine de lire la préface de David Camus. Cette fois, je m’y attarde. C’est comme du Lovecraft, me suis-je dit. Puis l’esprit a bifurqué. Impossible de rester concentré. Le Procès. K. J’ai vu passer une annonce récemment. The Trial d’Orson Welles, avec Anthony Perkins dans le rôle de K. J’ai cherché, retrouvé, visionné une bonne partie du film en attendant que le médicament fasse effet. Il doit y avoir un lien entre HPL et Kafka. Ces personnages, chez Lovecraft, contraints de dire alors qu’ils préféreraient se taire. Comme K., figé devant le portail de la Justice. Et puis cette idée : Ce portail, il l’a créé lui-même. Ce n’est pas une barrière extérieure. C’est sa propre idée de la Loi, un concept d’inaccessibilité qu’il est condamné à ne jamais franchir. Parce que son rôle, le seul qu’il s’autorise en silence, c’est de ne pas pouvoir passer. Et alors, une évidence : L’absurde d’hier paraît aujourd’hui plus réel que jamais. J’ai toujours pensé que nous étions les créateurs de tout ce que nous traversons. Que nous étions, chacun, à l’origine de nos propres labyrinthes. Que le sens de cette existence ne se joue pas dans le rêve que nous appelons réalité, mais dans une autre dimension, un hors-champ immense, supranaturel, qui nous dépasse. Que nous ne sommes que des histrions, des figures égarées sur une fresque gigantesque dont nous ne percevons que les contours. Un couloir d’hôpital. Sous terre. Des centaines de corps nus, entassés sur des étagères. Les camps. Mais quelque chose cloche. Les corps ne sont pas maigres. Ils sont luisants, pleins, presque gras. Et de leur juxtaposition insensée se dégage une étrange sensualité. Un mélange de visions. Je ne sais pas si c’est un rêve ou un souvenir. Au moment où j'écris ces lignes, la douleur est supportable. La douleur est une foreuse de conscience. Avoir mal est une chose. Entretenir ce mal en est une autre. Mais quand ai-je compris cela pour la première fois ? Je ne sais plus. Était-ce ce jour où je suis resté allongé sur le carrelage froid de la cuisine à V., après une trempe magistrale ? Cette sensation de froid collé à la peau, ce corps immobilisé, incapable de pleurer, incapable même de penser ? Mais détaché totalement de cet ensemble bourreau/victime qui, dans le recul soudain, ne faisait plus qu’un. Ou était-ce cette autre fois, dans l’enfance, quand la branche du cerisier s’est rompue sous mon poids, m’envoyant percuter la terre avec une violence inattendue ? L’impact. La douleur vive. La respiration coupée. Ce moment suspendu où on se demande si l’on va se relever. On revisite la chute et l'on s'aperçoit que tout ne tombe pas au même rythme. Un précipité reste suspendu. Un témoin silencieux qui observe l’ensemble. Ou peut-être n’était-ce ni l’un ni l’autre. Peut-être était-ce J., et son absence soudaine. Sa disparition. Un matin, elle n’était plus là. Et alors, ce n’était plus une douleur localisée. C’était autre chose. Un vide sidéral, froid, effroyable. Mais encore une fois, l’étrange possibilité de mise à distance, de mise en abîme. Ce racisme que tant de gens reprochent à Lovecraft me fait penser à un rêve récurrent de mon enfance. Un géant terrassé par des créatures affreuses. (Gulliver ?). Leur langage était la pire torture. Plus que les coups. Plus que la douleur physique. Je ne sais pas si c’était la peur de l’étrangeté, de l’étrange, ou de l’étranger. Je ne sais même pas si c’était de la peur. C’était du mépris. On pouvait me torturer autant qu'on le voulait, cela ne m'effrayait pas. Je comprenais que ces créatures existaient parce que je les inventais. Elles tiraient leur raison d’être à la fois de mon mépris pour elles et de leur mépris pour moi. Elles étaient les sentinelles d’un territoire inconnu. Elles m’accompagnaient dans cette tâche absurde : Explorer quoi ? L’âme humaine ? La douleur ? L’illusion magistrale que je m’étais inventée afin d’essayer, chichement, de m’incarner dans ce monde.|couper{180}

Carnets | Atelier

27 février 2025

Ce texte, entre carnet et fiction, capte des fragments d’un quotidien où la distance s’installe, où le monde semble légèrement se déliter. Réel ou réécrit ? Peu importe. Il s’agit ici d’explorer un état, une impression fugace.|couper{180}

Carnets | Atelier

26 février 2025

Hier soir, panne d’ordinateur. Ubuntu en emergency mode. Sans doute après avoir tenté d’introduire Balzac dans le port USB. En fait, non. Ce n’est pas tant l’insertion qui posait problème, mais le montage ensuite. (Je prévois un certain effarement à la relecture de ce texte simultanément à sa rédaction). Problème de format, en tout cas. Et de permissions. Il fallait être le super-utilisateur, le Root de chez root. Or, je ne suis que ce que je suis. Déraciné. J’ai bien galéré, et pour finir, j’y suis arrivé. Comme toujours, en vérité. Du moins, avec ce qui m’intéresse essentiellement. Pour le reste, aucune pugnacité, un désintérêt absolu, voire un j’m’en foutisme total. Vers 20h, enfin, j’ai réussi à me souvenir des manipulations oiseuses effectuées dans le fstab pour faire fonctionner la clé USB. Après avoir commenté la ligne en question, et tout revint dans l'ordre instantanément. Le mardi reste un jour mystérieux. C'est une journée où je ne donne pas cours. Où je ne donne pas suite aux solliciations incessantes du monde. S. part généralement vers 11h pour voir sa vieille mère. Je suis seul jusqu’à 16h, parfois 17h. J’oscille entre écriture et lecture, me laissant porter par l’une ou l’autre selon l’humeur. Hier, j’ai suivi David Camus dans son périple sur une bonne centaine de pages, dans Autour de Lovecraft que j'ai retrouvé en faisant du ménage dans mes disques durs. Et soudain, une angoisse. Si ce récit était une nouvelle de fiction ? Et si ce personnage, tellement attachant, baptisé David Camus par David Camus lui-même, n’existait pas ? Si toute cette histoire s’était déroulée totalement différemment ? A cet instant vertige car je me suis retrouvé face à la pensée affreuse qu'il s'agissait d' une sorte de trahison. Et j'ai compris que si j'étais capable d'imaginer ce genre de chose, d'en avoir une trouille bleue, c'est que cela touchait un point névralgique en moi. Que j'étais absolument capable de balader le lecteur et moi-même sur des pages et des pages sans aucun scrupule quant au contrat tacite qu'impose la relation écrivain lecteur, et vice versa. La pensée m’a tenu en éveil jusqu’à une heure avancée de la nuit. À la fin, en sentant enfin le sommeil venir, je me suis moqué de moi-même, de ma candeur enfantine. Je l’ai même saluée amicalement, car elle m’a semblé, à cet instant, précieuse. Ce matin, il ne me reste que de très vagues impressions des paysages et des êtres rencontrés durant ma courte nuit. À l’image de ma vie réelle, sans doute. Ce qui relance, une fois de plus, la question : qu’est-ce que je fais de ma vie ? Qui suis-je ? Suis-je le personnage d’un rêve que je ne parviens pas à rêver moi-même ? Un simple figurant dans une production cosmique ? Je ne peux pas vraiment évoquer la jalousie. Je crois que ce mot est une rustine que je convoque par paresse et ce depuis que l'on m'a apprit à réparer un pneu de vélo. Au delà de ce mot il y a un gouffre que j'ose rarement explorer. Il y a le temps qui file à très vive allure, il y a cette silhouette, cet épouvantail balloté par les intempéries qui part de plus en plus en lambeaux, il y a des serpents rêves qui ondulent tout autour de son chapeau depenaillé et qui explosent les uns après les autres en projetant leurs entrailles gorgées de sang rouge ( ça doit rester rouge au moins trois mois ) vient me sussurer une voix. Quelque chose rode autour de ce texte que je n'arrive pas à enregistrer pour le publier. Non pas qu'il soit bien ou mal écrit, ce n'est pas ça, il manque quelque chose tout simplement et ce manque fini par devenir une ombre de plus en plus imposante à chaque relecture. Quelques pistes soudain avec la figure géométrique d'un triangle flottant tel un portail et de vagues souvenirs d'une chambre d'hôtel parisienne. En plissant les yeux j'arrive à lire le titre d'un livre posé à même le sol en linoléum près d'un lit sur lequel un homme dort. "Critique dans un souterrain" de René Girard. Le désir est sa nécessité triangulaire soudain me reviennent, et tout l'effroi ancien lié à cette découverte. Puis je regarde l'homme qui dort comme pour s'évader de cette terrible vérité. Empathie soudaine irrépréssible, et la petite phrase de D.C à la toute fin d'un paragraphe à propos de HPL. "Il y a de l'amour". Musique : Max Richter On The Nature Of Daylight ( entropy) 2018|couper{180}