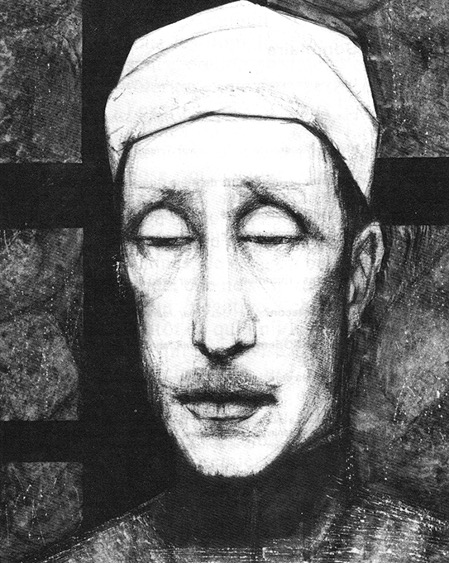

critique de la théosophie, René Guénon

En 1921 paraît à Paris un livre au titre sec, presque polémique : Le Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion. Son auteur, René Guénon, a trente-cinq ans. Peu connu encore, déjà redouté. Son style tranche : pas d’emphase, pas de décor. Il ne raconte pas l’aventure de Blavatsky, il l’exécute. Guénon ne se place pas sur le même terrain qu’elle. Là où Blavatsky promettait un savoir total, une synthèse de l’Orient et de l’Occident, il revendique un autre critère : la légitimité. Un ésotérisme n’a de valeur que s’il s’inscrit dans une lignée, une chaîne initiatique, une transmission. Tout le reste n’est que jeu de façade, illusion moderne. Dans ses autres livres — La Crise du monde moderne, Le Règne de la quantité— Guénon élargira cette critique au rationalisme, à la démocratie, à la science occidentale. Mais dans le cas de la Théosophie , sa cible est précise : Blavatsky et ses disciples ont bâti, dit-il, une pseudo-religion qui mime l’ésotérisme, en détourne les symboles, mais n’a ni racine ni autorité. C’est une autre voix qui surgit au XXᵉ siècle, implacable. Là où la Théosophie séduisait par son vertige de totalité, Guénon impose la coupe nette : il n’y a pas de savoir sans filiation, pas d’initiation sans transmission. Le reste, pour lui, n’est qu’imposture moderne.

Pour Guénon, tout commence par là. Une tradition n’est pas un assemblage d’idées séduisantes ni une esthétique de l’ésotérisme. Elle ne vaut que par la continuité d’une filiation, la reconnaissance d’une chaîne initiatique. C’est ce lien invisible qui fonde l’autorité, qui distingue la connaissance vraie de l’improvisation. Ainsi le soufisme en islam, l’hindouisme avec ses écoles métaphysiques, le taoïsme en Chine, ou même certains courants ésotériques du christianisme : chacun s’appuie sur une transmission vivante, sur des maîtres identifiables, sur une mémoire reçue et transmise. La Théosophie n’a rien de cela. Blavatsky évoque des maîtres invisibles, des Mahatmas entrevus dans les replis de l’Himalaya. Des lettres tombées du ciel, des communications mystérieuses. Mais pas de lignée, pas d’initiation, pas de continuité vérifiable. Pour Guénon, tout repose sur du sable. La clé de sa critique est simple : sans filiation, pas de légitimité. Et sans légitimité, pas de véritable ésotérisme. La Théosophie n’est pas une sagesse oubliée retrouvée, c’est une invention moderne qui singe la forme de l’initiation mais en a perdu la substance. Une façade brillante, un décor. Derrière : rien.

Au cœur de la mise en scène de Blavatsky se trouvent les Mahatmas. Ces maîtres orientaux censés dicter la doctrine depuis leurs retraites himalayennes, invisibles, inaccessibles. On montrait des lettres mystérieusement matérialisées, tombées d’un placard ou glissées sous une porte, comme preuve d’un contact direct avec une sagesse supérieure. Pour Guénon, c’est là que l’imposture éclate. Les Mahatmas ne sont pas une lignée, mais une fiction commode. Ils servent d’autorité fictive à un système sans racine, garantissent une façade exotique pour séduire un public occidental avide d’Orient. Derrière l’apparence, rien de transmissible. Le danger, dit-il, n’est pas seulement la naïveté. C’est la contrefaçon. Une pseudo-initiation qui mime les formes sacrées mais détourne les chercheurs de la vraie voie. Le prestige du secret et du caché ne remplace pas l’autorité d’une tradition vivante. Guénon tranche : ces maîtres invisibles ne sont qu’un mirage. Leur invocation ne révèle pas une profondeur, mais un vide. Une manière moderne d’inventer une légende pour masquer l’absence de filiation.

La Théosophie a séduit parce qu’elle parlait la langue de son temps. Blavatsky et ses disciples ont mêlé des bribes d’hindouisme et de bouddhisme à une kabbale réinventée, saupoudré le tout de termes scientifiques : énergies, vibrations, fluides. Le XIXᵉ siècle voulait concilier science et mystère ; la Théosophie a offert ce mélange prêt-à-consommer. Pour Guénon, c’est là tout le problème. Les concepts orientaux sont simplifiés jusqu’à devenir caricatures. Le karma devient une mécanique de récompense et de punition, la réincarnation une succession d’existences à comptabiliser, les cycles cosmiques une sorte d’histoire naturelle des peuples. Rien de l’intériorité subtile des doctrines originelles ne subsiste. Ce qu’il voit, c’est une fabrication moderne, taillée pour flatter la curiosité occidentale : exotisme, spectaculaire, promesse d’accès immédiat aux secrets du monde. Le public croit accéder à une sagesse antique ; il ne fait que consommer un produit adapté à son goût. Guénon appelle cela une contrefaçon spirituelle. Une doctrine qui brille par son vernis, mais dont le cœur est vide. Le piège de la modernité : donner l’illusion du sacré en reprenant ses signes extérieurs, alors que la substance a disparu.

Guénon ne s’est jamais voulu homme politique. Dans sa jeunesse, il a croisé l’Action française et les milieux ésotéristes catholiques, mais il s’en est vite détourné : trop de manœuvres, pas assez de substance. Ce qui l’intéresse, c’est l’ordre spirituel, pas la conquête du pouvoir. Son antimodernisme radical l’a pourtant rapproché de penseurs conservateurs. Son rejet du rationalisme, de la démocratie, de la science profane pouvait séduire certains milieux d’extrême droite. Julius Evola, par exemple, s’inspire largement de Guénon, mais pour en faire une arme politique, guerrière, fasciste. Guénon s’en est toujours méfié. Il n’était ni nationaliste ni raciste. Pour lui, la Tradition primordiale dépasse les peuples et les frontières. Ce qui compte, ce n’est pas l’identité politique, mais la filiation spirituelle. Sa conversion à l’islam soufi et son installation définitive en Égypte, sous le nom d’Abdel Wahid Yahia, en disent long : il choisit l’ancrage dans une tradition vivante, et le retrait des combats politiques. Reste que ses écrits ont été récupérés par des camps très divers : catholiques intégristes, traditionalistes européens, chercheurs de voies spirituelles orientales. Guénon refusait ces usages, mais son œuvre, par son intransigeance et son refus du monde moderne, prêtait à toutes les appropriations.

Pour Guénon, la Théosophie n’est pas seulement une erreur parmi d’autres : c’est l’exemple type de ce qu’il appelle une contre-initiation. Tout y est : les signes extérieurs de l’ésotérisme, le vocabulaire du secret, l’appel aux traditions orientales, et derrière, l’absence de filiation, l’absence d’autorité réelle. Elle sert de modèle à ce qu’il dénonce ailleurs : les pseudo-religions modernes, les mouvements qui imitent la structure du sacré pour séduire mais ne transmettent rien. Le spiritisme, les néo-rosicruciens, les occultismes de pacotille — tous fonctionnent selon lui sur la même logique. Mais la Théosophie occupe une place centrale, car elle a réussi à se donner une aura internationale et à séduire jusqu’aux élites. Dans sa critique, Guénon n’épargne pas non plus le public. Si la Théosophie prospère, c’est parce que les modernes sont avides d’ésotérisme rapide, de révélations sans travail, d’un accès immédiat au savoir total. Le succès de Blavatsky dit quelque chose du vide spirituel de l’époque. La Théosophie devient ainsi, sous la plume de Guénon, le symptôme par excellence : celui d’un monde en quête de substituts, fasciné par l’apparence, incapable de reconnaître la profondeur véritable.

Blavatsky avait proposé un savoir total, une carte grandiose où tout pouvait se relier — science, religion, mythe, Orient et Occident. Guénon, trente ans plus tard, a tranché net : ce n’était pas une tradition, mais une contrefaçon. D’un côté, la Théosophie comme laboratoire de mythes, fécondant les artistes, alimentant la culture populaire, nourrissant des imaginaires jusqu’à aujourd’hui. De l’autre, la Théosophie comme pseudo-religion paradigmatique, signe de la décadence moderne, piège séduisant pour des chercheurs d’absolu mal orientés. Ces deux récits ne peuvent pas se rejoindre. Ils parlent du même objet mais en changent le sens. L’un regarde la fécondité culturelle, l’autre juge la validité spirituelle. Entre eux, une ligne de fracture. La question reste ouverte : que vaut un mythe qui inspire et irrigue si, pour un métaphysicien, il n’est qu’illusion ? Peut-on mesurer une doctrine à ce qu’elle transmet, ou à ce qu’elle déclenche ? Deux manières d’évaluer l’héritage, et peut-être deux manières irréconciliables d’habiter le monde.

illustration dessin portrait de R. Guénon, Pierre Laffille

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Lectures

Comment la comtesse de Ségur m’a pourri la vie

Il m’a fallu longtemps pour comprendre ce que certaines lectures d’enfance avaient fait de moi. Longtemps pour admettre qu’un livre peut agir à retardement, non pas comme un souvenir attendri, mais comme une disposition durable face au monde. Parmi ces lectures, il y a les livres de la Comtesse de Ségur, et en particulier Un bon petit diable. Je les ai lus avec plaisir, avec une forme de jubilation tranquille, sans imaginer qu’ils déposaient en moi quelque chose qui ne se refermerait pas. Ce que j’y ai trouvé, je le formulerais aujourd’hui ainsi : une connivence silencieuse contre le monde des adultes. Non pas une révolte ouverte, ni une haine déclarée, mais une intelligence partagée de leur bêtise, de leur rigidité, de leur suffisance. Les adultes y parlent beaucoup, punissent souvent, moralisent à tout va. Et pourtant, on sent bien que l’autrice ne se tient pas vraiment de leur côté. Elle regarde avec l’enfant, pas au-dessus de lui. Elle ne protège pas. Elle n’explique pas. Elle constate. Cette position est redoutable. Elle n’apprend pas à devenir sage. Elle apprend à devenir lucide. Et la lucidité, lorsqu’elle arrive trop tôt, n’est pas toujours un cadeau facile à porter. Elle oblige à composer. À faire semblant parfois. À parler une langue que l’on comprend très bien, mais que l’on n’habite jamais complètement. À accepter que beaucoup de discours adultes soient moins des paroles que des dispositifs. Je crois que c’est là que la comtesse de Ségur m’a, au sens propre, pourri la vie. Elle m’a rendu incapable d’adhérer franchement. Incapable de croire à la maturité comme valeur suprême. Incapable aussi de mépriser complètement. Elle m’a appris l’hypocrisie non comme vice, mais comme stratégie. Non pas mentir, mais masquer. Non pas contester, mais attendre. Regarder. Tenir. L’institution scolaire, elle, n’y a vu que des livres pour enfants. Une morale apparente. Des punitions, des récompenses, un ordre rétabli. Elle s’est peut-être laissée leurrer. Ou elle a fait semblant. Toujours est-il qu’elle a neutralisé ce qu’il y avait de plus dangereux dans ces textes : la confiance accordée à l’intelligence du lecteur enfant, sans filet, sans commentaire, sans discours surplombant. Avec le temps, je me suis aperçu que cette manière de lire avait façonné ma manière d’écrire. Une écriture sans destination claire, sans public désigné, sans volonté d’enseigner. Une écriture qui suppose une complicité préalable, ou rien. Qui fait le pari que le lecteur saura voir ce qu’il y a à voir, ou qu’il passera son chemin. Une écriture qui ne cherche pas à convaincre, mais à tenir une position légèrement décalée. On pourrait objecter que tout cela paraît dérisoire aujourd’hui. Les enfants et les adolescents lisent désormais des livres bien plus vastes, plus sombres, plus complexes que ceux de mon enfance. Des sagas entières, peuplées de morts, de guerres, de responsabilités écrasantes. Ils traversent des mondes où l’on affronte le mal, où l’on choisit son camp, où l’on apprend à devenir quelqu’un. Mais il me semble que ces lectures, si puissantes soient-elles, relèvent d’un autre régime. Elles accompagnent un passage. Elles racontent une initiation. Elles promettent, d’une manière ou d’une autre, une appartenance future. Les livres de la comtesse de Ségur, eux, ne promettaient rien. Ils n’ouvraient pas sur un monde plus vaste, mais sur un regard plus étroit, plus précis, plus ironique sur le monde tel qu’il est. Ils n’enseignaient pas à grandir, mais à observer. À composer. À survivre dans un univers adulte déjà là, sans croire entièrement à ce qu’il affirme être. La différence n’est pas une question de maturité du contenu, mais de position dans la langue. Ce que j’y ai appris n’était pas de l’ordre de l’aventure, mais de la défiance. Et cela, quelle que soit l’époque, reste une expérience minoritaire. En ce sens, la comtesse de Ségur ne m’a pas transmis une enfance. Elle m’a transmis une distance. Une politesse ironique face au monde adulte. Et cela ne se perd pas. Cela ne se répare pas non plus. Ce n’est pas une plainte. C’est un constat. Certaines lectures ne vous élèvent pas, elles vous déplacent. Et une fois déplacé, on ne revient pas exactement au point de départ. On vit un peu à côté. On parle la langue commune, mais on n’y habite jamais tout à fait. Si c’est cela avoir été pourri, alors je le dois en grande partie à elle. Et je ne suis pas certain, malgré tout, d’avoir envie de m’en plaindre.|couper{180}

Lectures

Moutarde après dîner

Il y a des réflexions qui vous montent au nez avec un temps de retard. On lit une phrase le matin, on croit l’avoir oubliée à midi, et puis, le soir venu, elle pique encore. J’ai croisé ainsi l’idée — que l’on retrouve parfois chez Paul Valéry ou d'autres esprits jaloux de leur pureté — que l’histoire de nos aïeux serait un territoire interdit à la haute littérature, une sorte de facilité pour esprits en mal d’inspiration. Sur le moment, la sentence m'a fait l'effet d'une porte que l'on ferme. On nous suggère, du haut d'un certain piédestal intellectuel, que se pencher sur ses racines serait un exercice « mineur », une nostalgie de notaire dont l'écrivain véritable devrait s'écarter par principe. Certes, l’homme de métier en ferait ses choux gras. Il y chercherait l'anecdote, le décor, la petite émotion bien ficelée pour remplir ses pages. Mais l’homme de l’art, lui ? Le poète ? Bien sûr que non. Le poète ne se rue sur rien. Il ne cherche pas à exploiter un héritage comme une matière première, il essaie d'habiter un silence. Écrire sur ceux qui nous ont précédés n'est pas une manœuvre, c'est une respiration nécessaire pour celui qui refuse de marcher seul dans le vide. C'est ramasser une pierre que les siècles ont polie pour voir si elle a encore quelque chose à nous dire de notre propre chair. On peut trouver cela démodé, ou sans intérêt pour le présent. On peut s'en détourner, et même s'en désabonner. Mais le murmure des anciens reste plus profond que le bruit des sentences. J’ai refermé l’article, j’ai souri à mon fantôme, et j’ai repris ma plume. Il y a des fidélités qui se passent très bien de l’approbation des vivants.|couper{180}

Lectures

Le prix de la clarté

Je crois que ce qui m’obsède dans les films de mafia, surtout chez Scorsese et dans cette zone des années 1950 où tout se recompose, ce n’est pas la violence comme spectacle, c’est la manière dont la parole s’y tient, ou plutôt la manière dont elle n’a presque plus besoin d’exister pour agir. Une promesse n’y est pas une phrase bien tournée, c’est un engagement tacite, compact, appuyé sur un ordre social où chacun sait ce qu’il risque, et où l’ambiguïté n’est pas un charme mais une faute. Ce monde a des règles strictes, et ce qui trouble c’est qu’elles sont simples : tu dois, tu rends ; tu respectes, on te protège ; tu trahis, tu sors du cercle. Tout ce qui ressemble chez nous à une discussion, un “malentendu”, une “explication”, une “nuance”, devient là-bas une faiblesse, un signe de flottement, une manière de gagner du temps, donc une menace. Le plus glaçant, c’est que ça ne passe même pas par la colère : quand ça déraille, on ne t’explique pas que tu as déçu, on ne t’accorde pas l’espace de raconter, on ne te demande pas ton intention ; on te classe, et le classement suffit. Cette radicalité a quelque chose de séduisant, et c’est précisément pour ça que j’ai peur de ce que je vais trouver en moi en regardant ces films : la fatigue de vivre dans un monde où tout est négociable, où la parole s’éparpille en messages, en justifications, en précautions, en sourires, en formulations “soft” qui maintiennent une porte de sortie ; un monde rempli de chausses-trappes, où ce que tu dis peut être retourné, où ton silence est interprété, où ton enthousiasme est suspect, où l’honnêteté est pénalisée parce qu’elle ne sait pas se vendre, où la loyauté devient un outil de carrière. Et je sais que cette tentation de la netteté ne vient pas seulement du cinéma. Je connais cette logique depuis plus longtemps que ces films. Avant les arrière-salles, il y a eu la maison. Avant le code, il y a eu une humeur. J’ai grandi avec l’idée qu’une parole pouvait être sanctionnée sans explication, pour un oui, pour un non. J’ai vu l’injustice à l’œuvre, et j’ai appris aussi quelque chose de tordu mais très clair : qu’on peut parler exprès, dire trop, dire n’importe quoi, pour attirer les coups, pour détourner sur soi l’orage qui tombe sur une autre, pour prendre sur soi les humeurs d’un père. Il m’en reste un dégoût profond, et une nostalgie qui fatigue — non pas nostalgie de la violence, mais d’une forme de monde où les actes avaient un poids immédiat, où le flou ne durait pas, où l’on savait à quoi s’en tenir, même quand c’était injuste. Alors oui, j’ai développé un radar. Je repère vite les promesses en l’air, les phrases qui servent à se couvrir, les loyautés de façade. Mais ce radar s’est construit dans la peur, et parfois il continue de tourner même quand il n’y a plus de danger, comme si l’époque entière parlait avec la même voix molle que celle qui, jadis, précédait la claque. Et quand j’étends cette sensation au monde artistique, je vois une version civile, feutrée, parfaitement tolérable socialement, du même mécanisme de contrôle : tant que tu loues, tant que tu signes des préfaces, tant que tu applaudis aux bons endroits, tant que tu fais circuler les bons noms et que tu “reconnais” les gens qui doivent être reconnus, tu es dans le groupe, tu as ta place, tu es invité, tu existes. Ce n’est pas forcément un complot, c’est pire : c’est une habitude collective, une monnaie d’échange devenue automatique. Et le jour où tu commences à observer le manège, pas même à l’attaquer, juste à le regarder en face, à vouloir t’en extraire, à ne plus jouer la comédie des adhésions obligatoires, quelque chose se retourne. On ne te tombe pas dessus frontalement, justement : ce serait trop clair, trop risqué, trop “caractériel”. On fait mieux, on fait plus efficace : on salit ta réputation à bas bruit, on laisse traîner des sous-entendus, on te colle une intention, on te prête des arrière-pensées, on raconte que tu es difficile, amer, instable, “pas fiable”, et comme rien n’est dit de façon attaquable, tu ne peux pas répondre ; si tu réponds, tu confirmes ; si tu ne réponds pas, tu laisses faire. Là, la parole silencieuse trouve son équivalent propre : pas de balle, pas de sang, mais une condamnation par suggestion. Et ce poison-là ne s’arrête pas aux arts. Les arts ont simplement l’impudeur d’afficher des valeurs de liberté, de vérité, de singularité, ce qui rend l’écart plus visible quand ils fonctionnent comme n’importe quel groupe humain : par appartenance, par rang, par réseaux, par services rendus, par dettes symboliques. Dans une organisation, une entreprise, une famille, un cercle amical même, il y a toujours une économie de l’accès : qui ouvre, qui ferme, qui recommande, qui décommande ; et donc il y a toujours un moyen de punir sans avoir l’air de punir. Je crois que la grande différence entre le monde “dur” des mafieux de cinéma et le monde “mou” où nous évoluons, ce n’est pas l’existence d’un code, c’est le degré d’aveu. Chez eux, le code est assumé et brutal : il protège le groupe et il se paie immédiatement. Chez nous, le code est dénié : tout le monde prétend agir par principes, par esthétique, par sens moral, par “valeurs”, alors que l’essentiel se joue souvent dans des gestes très simples, très bas : plaire, se couvrir, appartenir, ne pas perdre sa place. On appelle ça diplomatie, sociabilité, intelligence, et parfois ça l’est, bien sûr ; mais le même geste, répété, devient une capitulation sans même s’en rendre compte. Et c’est là que la mollesse devient dangereuse : non pas la gentillesse, non pas la prudence, mais cette facilité à préférer l’insinuation à la clarté, à préférer la rumeur à la critique, à préférer la petite lâcheté répétée à une parole qui tiendrait debout. Parce qu’une parole qui tient debout coûte quelque chose : elle te met en porte-à-faux, elle te prive de certains avantages, elle te rend moins manipulable, et elle rend les autres nerveux, non pas parce qu’ils sont “mauvais”, mais parce que tu introduis de l’imprévisible. Dans beaucoup de groupes, l’imprévisible est perçu comme une agression. Alors on le corrige, et on le corrige par le seul outil qui ne demande ni courage ni preuve : le soupçon. Je crois que c’est ça, au fond, mon sujet : la nostalgie d’un monde où la parole ferait foi, et la découverte que ce désir de netteté peut glisser vers quelque chose de très dangereux. Car la parole qui ne ment pas parce qu’elle est adossée à une sanction, ce n’est pas la vérité, c’est l’obéissance. Et la parole qui ment parce qu’elle veut rester acceptable, ce n’est pas seulement la manipulation, c’est parfois la peur de perdre sa place, la peur de déplaire, la peur d’être seul. Entre les deux, il doit exister une troisième posture, plus difficile, moins spectaculaire : refuser la lèche, refuser le sous-entendu, refuser aussi la tentation de trancher pour se sentir fort. Tenir une parole simple sans la convertir en arme. Dire oui quand c’est oui, non quand c’est non, et accepter le coût social de ce minimum-là. Accepter aussi que le monde restera compliqué, rempli de pièges, et que la solution n’est pas de fantasmer un code de voyous “plus vrai” que nous, mais de retrouver, à notre échelle, une forme de droiture qui ne passe ni par la menace ni par la comédie. Et je sais aussi ceci : si moi j’arrive à percevoir la dangerosité de cette nostalgie, d’autres ne la verront pas. Ils ne verront pas le piège parce qu’il ne se présente pas comme un piège. Il se présente comme un soulagement. On vient leur vendre, avec des phrases bien tournées, l’idée qu’un monde simple est à portée de main, qu’il suffirait de “remettre de l’ordre”, de “rétablir l’autorité”, de “dire les choses”, et que tout redeviendrait clair. C’est une promesse très efficace, parce qu’elle ressemble à une hygiène : moins de nuances, moins de débats, moins de lenteur, moins d’explications. Mais ce que ces promesses cachent souvent, c’est le prix exact de cette clarté : on ne simplifie pas seulement les problèmes, on simplifie les êtres humains ; on remplace la vérité par la discipline, la justice par la punition, la parole par le slogan. Le danger, ce n’est pas de vouloir une parole qui tienne. Le danger, c’est de croire que la parole tiendra mieux si on lui retire la complexité, si on la débarrasse du doute, si on lui donne un ennemi et une solution immédiate. Et c’est là que ma fascination devient un signal d’alarme : non pas parce que je serais déjà du côté de la dureté, mais parce que je reconnais en moi la fatigue qui rend la dureté séduisante. Je n’écris pas contre la complexité : j’écris contre ceux qui s’en servent pour mentir, et contre ceux qui promettent de l’abolir pour dominer. Je ne sais pas si j’en suis capable tous les jours, mais je sais au moins ceci : si je continue à regarder ces films, ce n’est pas pour apprendre à tuer, c’est pour comprendre ce qui en moi approuve quand une phrase tombe sans trembler, et décider, lucidement, ce que je veux en faire. Illustration Les mains de Frank Costello . L’entrée de la mafia dans l’ère de la visibilité. Costello refuse d’être filmé pleinement, et les caméras se concentrent sur ses mains — c’est littéralement l’implicite rendu visible.|couper{180}