fictions brèves

Ici se rassemblent des fragments narratifs à la frontière du rêve, du souvenir, de la fable. Chaque texte est une tentative condensée, parfois minimale, parfois traversée de dialogues ou de silences qui en disent plus qu’un récit achevé. Ce ne sont pas des nouvelles classiques : souvent sans chute ni intrigue, mais des scènes mentales, des instants volés à l’indicible. Certaines relèvent de la microfiction, d’autres adoptent une voix théâtrale ou introspective, flirtant avec l’absurde. Ce sont des éclats de fiction, des condensations de mondes possibles, où reviennent des figures spectrales, des alter ego, des voix qui se dérobent. La fiction n’est pas un décor : elle est le moyen de percer la réalité autrement, de faire vaciller le quotidien.

articles associés

fictions

Le désir ?

À un moment, l’immobilité était devenue intenable. Il fallait faire un geste, n’importe lequel. Tailler dans le vif semblait une solution. Mais ce qu’il tenait entre ses doigts n’avait ni lame ni manche. Ce n’était pas un couteau. Ce n’était même pas un objet. Juste une forme, peut-être un souvenir de forme. Le fantasme d’un acte. Il le savait déjà : ce serait encore un coup porté dans le vide. Un geste sans matière, une attaque contre rien. Pas même une douleur réelle. Juste le besoin qu’il y en ait une. La douleur de ne plus ressentir la douleur. Voilà ce qui restait. Ne plus savoir où ça fait mal, ni si ça fait encore mal. Gratter, chercher un point sensible, provoquer une réaction : rien. Le silence complet. Et alors, la peur devient autre chose. Ce n’est plus la peur d’avoir mal, c’est la peur de ne plus être atteint. D’être déjà passé de l’autre côté, peut-être. D’être devenu imperméable, sans l’avoir voulu. Restait cette main. Sa main. Elle cherchait encore. Pas au centre. À la périphérie. Là où il pourrait subsister quelque chose. Un appui. Une résistance. Une matière. Un coin de table, un angle froid, un souffle presque humain. Quelque chose à quoi s’agripper. Pas pour revenir en arrière. Juste pour s’assurer que ce n’était pas encore tout à fait fini. La fin de Catastrophes, la revue, c’était peut-être un jalon. Ou alors ce livre feuilleté, Chronique imaginaire de la mort vive. À moins que ce ne soit encore cette vieille manie de tâtonner, en quête d’hétéronymes, de voix multiples, de pistes secondaires. Une forme de dispersion, oui, mais pas sans direction — un désordre orienté. Et puis plonger dans Les Haleurs, buter sur lato sensu, stricto sensu, ces mots qui veulent tout encadrer, tout préciser, alors que ce qu’il cherche n’a pas de bord. Plus il essaie de s’élancer vers un avenir centripète, cohérent, structuré, plus l’obsession centrifuge se creuse. Une béance. Quelque chose tourne, mais autour de quoi ? Rien ne se laisse prendre. Pas même lui. Un instant, la lecture de Bachelard l’a apaisé. Il a marché avec lui, dans le sens de l’eau, au fond d’un vallon, comme il disait. Il voyait presque la mousse sur les pierres, entendait la clarté du ruisseau. C’était simple. Apaisé, oui. Mais très vite, il l’a salué. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Impossible de bourrer sa pipe comme jadis d’Amsterdamer, de se donner des airs. Ce genre d’image ne tenait plus. Pas plus que le feu dans l’âtre ou la tasse de thé pensif. Tout ça, c’était fini. Il le savait, et il marchait seul désormais. Encore ce matin, il a vaguement répondu à un message. Il disait quoi, déjà ? Une déception. Il a voulu aider, sans doute. Mais à la fin, c’est surtout lui que ça soulageait. Alors il s’est tu. Il est rentré chez lui — si on peut encore appeler ça comme ça. Il avançait en tâtonnant, testant la solidité des repères. Rien ne tenait. Tout s’évanouissait dès qu’il effleurait. C’était l’ombre d’un désir, peut-être. Quelque chose qui partait d’un centre gelé, en quête de chaleur, sans jamais la trouver. The Desire ? At some point, stillness became untenable. A gesture had to be made—any gesture. Cutting to the quick seemed like a solution. But what he held between his fingers had neither blade nor handle. It wasn’t a knife. It wasn’t even an object. Just a shape, maybe the memory of a shape. The fantasy of an act. He already knew : it would be another blow into the void. A gesture with no substance, a strike against nothing. Not even real pain. Only the need for there to be some. The pain of no longer feeling pain. That’s what was left. Not knowing where it hurts, or if it still does. Scratching, searching for a tender spot, trying to provoke a response—nothing. Absolute silence. And then fear turns into something else. It’s no longer fear of hurting, it’s fear of being unreachable. Of having already crossed over, maybe. Of having gone impermeable without meaning to. There was still the hand. His hand. Still searching. Not at the center. At the edges. Where something might remain. A grip. A resistance. A texture. The corner of a table, a cold edge, a nearly human breath. Something to hold on to. Not to go back. Just to be sure it wasn’t all over yet. The end of Catastrophes, the literary journal, maybe that was a marker. Or the book he flipped through, Imaginary Chronicles of Living Death. Unless it was just the old habit of groping, chasing heteronyms, alternate voices, side paths. A kind of dispersion, yes—but not aimless. A structured disorder. And then diving into Les Haleurs, stumbling over lato sensu, stricto sensu, those words that try to lock everything in, spell everything out, when what he’s after has no frame. The more he tries to hurl himself toward a centripetal, coherent, structured future, the more the centrifugal pull hollows out. A breach. Something is spinning, but around what ? Nothing will hold. Not even him. For a moment, reading Bachelard brought calm. He walked with him, following the current, down into the hollow of the valley, just as he described it. He could almost see the moss on the stones, hear the clarity of the stream. It was simple. Calming, yes. But very soon he took his leave. There was no going back. No way to pack his pipe with Amsterdammer, give himself that air. That kind of image didn’t hold anymore. No more than the fire in the hearth or the pensive teacup. All of that was over. He knew it. He walked alone now. Earlier this morning, he vaguely replied to a message. What did it say again ? Something about disappointment. He meant to help, he thinks. But in the end, it mostly helped him. So he went quiet. He came home—if it can still be called that. Feeling his way forward, testing the strength of his bearings. But nothing held. Everything vanished at the slightest touch. It was the shadow of desire, maybe. Something leaving a frozen center in search of warmth, never quite finding it.|couper{180}

fictions

Un entretien des plus curieux — Chicago, automne 1925

Chicago, automne 1925 La pluie battait les pavés de Clark Street avec une régularité d’automate. Lovecraft, engoncé dans un manteau trop mince, le col relevé contre le vent d’automne, hésita devant la porte vitrée sur laquelle on lisait en lettres dorées, un peu passées : “Yogi Publishing Society — Sagesse orientale et sciences mentales.” Il n’était pas là par conviction, mais par curiosité. Depuis quelques mois, il vivait à New York, rue Clinton, et profitait parfois de billets promotionnels pour visiter d’autres villes. Chicago l’attirait peu — trop neuve, trop rapide — mais il avait entendu parler d’un certain Atkinson, auteur d’ouvrages étranges que l’on trouvait dans les étagères les plus sombres des librairies. Il avait même hésité, au moment de réserver son billet, à rester à New York pour aller voir cette comédie musicale dont tout le monde parlait à Broadway : Sunny. La perspective d’un théâtre brillant lui avait traversé l’esprit, comme un mirage. Mais ici, dans cette rue détrempée, ce n’était pas le glamour de Broadway qui l’attendait. Un certain Mr. W. W. Atkinson, dont un correspondant amateur lui avait vanté la verve littéraire et les écrits singuliers, acceptait de le recevoir dans son bureau privé. « Monsieur Lovecraft, entrez. Je suis honoré. J’ai lu votre Dagon, dans The Vagrant, il y a quelques années. Une fable courte, mais… viscérale. Vos monstres ont un parfum de vérité. » La pièce était sobre : tapis râpé, rayonnages surchargés, rideaux épais, odeur de vieux papier et d’encens à peine dissipée. Un poêle de fonte dispensait une chaleur inégale. Lovecraft, transi, s’assit sans ôter ses gants. « J’écris des récits, monsieur Atkinson. Des fictions matérialistes dans des vêtements anciens. Vos idées, elles, ont l’ambition du réel. » Atkinson souriait derrière ses lunettes rondes, les mains croisées sur son livret doré. « Vous croyez à l’effondrement, à l’incommensurable, à l’indicible... et vous me reprocheriez de croire à l’ascension de l’esprit ? » Lovecraft pinça les lèvres. « Je ne crois à rien, monsieur. Je constate. L’homme est un animal apeuré sous un ciel aveugle. Vous, au contraire, vous rêvez d’un empire mental où la volonté dicterait ses lois au cosmos. Une sorte de protestantisme extatique, augmenté d’ésotérisme. » Atkinson pencha la tête, amusé. « N’est-ce pas une foi, ça aussi ? Croire que le monde est indifférent, que tout échappe à l’esprit, c’est encore croire en quelque chose. » « Non. C’est renoncer. Et dans ce renoncement, il y a une lucidité que vos adeptes ne supportent pas. Le New Thought – car j’ai lu quelques-uns de vos textes – n’est pas une philosophie. C’est un narcotique. Une Amérique rêvée où l’échec n’existe que dans l’esprit du faible. » Atkinson se leva. Il tourna autour du poêle, lentement. « Vous préférez le destin courbe d’un homme broyé, alors que je vous propose l’autocréation ? Vous construisez des horreurs pour montrer que l’homme n’est rien ; j’écris pour lui rappeler qu’il peut tout. » Lovecraft se redressa, fixant le regard de son hôte. « Et s’il n’y avait pas de vérité dans cette autocréation ? S’il ne restait que l’image d’un homme qui parle à son reflet en pensant gouverner l’univers ? » Un silence, plus lourd que le plomb. Puis Atkinson, d’une voix douce : « Alors mieux vaut rêver en bâtisseur qu’échouer en spectateur. » Ils parlèrent encore un moment, poliment, froidement. Puis Lovecraft se leva, remercia, salua. Avant de partir, Atkinson lui tendit un mince livret à couverture dorée : Le Kybalion. « Gardez-le. Si jamais vos angles impossibles demandent une clef. » Dans le train du retour vers New York, Lovecraft lut le livret, d’abord avec dédain, puis avec un certain malaise. Il y avait ce passage, sur le Rythme, cette oscillation de toutes choses, qui fit naître en lui une idée... Quelques semaines plus tard, il écrivait Nyarlathotep. Chicago, Autumn 1925 An Account from My Travel Notebook — “Concerning a Most Curious Interview” Howard Philips Lovecraft Sept.2025 To the Venerable and Esteemed Matron of Angell Street, Providence, I must confess that my recent expedition to Chicago — a city which I had heretofore regarded with some disdain, finding it altogether too modern, too bustling, too flat in spirit — has yielded an incident of some peculiarity, which I thought you might find of interest. It was on a sodden October afternoon, under a sky the colour of old pewter and amidst a rain as mechanical in its insistence as the ticking of some infernal clock, that I found myself before a small, somewhat faded establishment on Clark Street bearing the portentous title : “Yogi Publishing Society — Eastern Wisdom and Mental Sciences.” One would laugh, were it not so eerily inviting. I had come not from any personal yearning for “wisdom,” as these commercial gnostics dub it, but rather out of a morbid curiosity — that same intellectual morbidity which has led me to examine old grimoires and sallow almanacs in the darkest alcoves of Manhattan’s used-book stalls. A fellow amateur from Providence had written of a certain Mr. William Walker Atkinson, a “literary mystic” known for prolix volumes of metaphysical optimism, and I had made arrangements — half out of boredom, half in jest — to meet him. Truth be told, I had considered remaining in New York that week, for there was considerable talk of a new musical comedy, Sunny, opening at the New Amsterdam. It had been described as light, sparkling, and suffused with gaiety — all of which, despite my usual disdain, did tempt me for an evening. Alas, I chose Chicago. Mr. Atkinson received me in a sparse study, warm with a cast-iron stove, redolent of burnt incense and cheap glue. He was a mild-looking man, bespectacled and courteous, with a manner that suggested both solicitor and sage. “I’ve read your Dagon,” he said, clasping my hand. “There is a peculiar truth in your monsters.” I offered him a wan smile and replied : “And I have perused your Kybalion, sir. There is a peculiar fiction in your truths.” Thus began our conversation, which I shall attempt to reproduce with fidelity, though words can scarcely convey the dissonance of tone between us. “You portray collapse,” said he, “the ineffable, the ungraspable... and yet you reproach me for asserting the ascent of spirit ?” “I assert nothing,” said I. “I observe. Man is a frightened mammal beneath an indifferent sky. You, on the other hand, dream of a mental empire where will commands matter — a kind of Protestant mysticism fattened upon Oriental dressing.” He smiled, amused. “Isn’t that a belief as well — that all is meaningless, and we must cower before chance ?” “No,” I said. “That is clarity. And in that clarity lies a courage your disciples cannot endure. New Thought, as you call it, is not a philosophy. It is narcotic. A dream-America where failure is but a mental blemish.” He rose then and paced slowly around the stove. “You prefer man broken,” he said, “while I offer him self-creation. You conjure horrors to prove we are nothing ; I write to prove we are everything.” “Perhaps,” I said, “there is no truth in such creation. Perhaps it is but a man speaking to his own reflection, mistaking echo for cosmos.” There was a silence then — ponderous and final. At last, Atkinson spoke softly : “Better to dream as a builder than fail as a spectator.” We exchanged parting pleasantries. As I stood to leave, he offered me a thin golden booklet — The Kybalion. “Keep it,” he said. “In case your impossible angles seek a key.” I boarded the train eastward with no intention of opening the thing. But somewhere beyond Cleveland, I turned a page. There was a passage — on Rhythm, the pendulum-swing of all things — that touched a nerve. That night, in a notebook, I scratched a phrase. A few weeks later, it became a story. Nyarlathotep.|couper{180}

fictions

Écrire sans moi

Simon Deltour se demande encore pourquoi il écrit. Pas pour quelqu'un en particulier, pas pour changer quoi que ce soit, juste pour garder la main, pour que le mouvement reste fluide. Ça pourrait être une manie, mais il préfère appeler ça un réflexe. Écrire sur soi, comme une manière de tenir, de respirer même, ou juste de remplir l'espace. Il prend un carnet, pas le grand format quadrillé, l'autre, celui qui tient dans la poche. "Écrire sur soi, est-ce un piège ?" Il note ça sans conviction. Les mots tombent comme des pièces sur une table en bois, dispersés. Il a l'impression d'y revenir sans cesse, de se débattre avec la même question. Il raye, recommence. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais c'est ça. Cette obsession de se raconter. Peut-être parce que ça demande moins d'effort. Pas besoin de construire, juste assembler ce qui traîne. Il pense à cette phrase qu'il a écrite récemment : "Un homme sans passé entre dans une ville sans histoire." Il avait trouvé ça percutant sur le moment, l'amorce d'un récit détaché, impersonnel. Mais déjà, ça n'allait plus. La ville ressemblait à ce quartier où il habite depuis quelques mois, l'homme à un type un peu paumé qui traîne encore ses souvenirs. Il y a toujours ce lien, ce fil qui ramène à lui, comme un élastique qui claque au retour. La fiction pure, c'est peut-être juste un rêve. Une de ces illusions qu'on traîne par confort intellectuel. Il ferme le carnet, sort sur le balcon, regarde en bas. Le trottoir est toujours là, avec ce type qui vend des roses à moitié fanées. Il se dit que, peut-être, ce n'est pas la fiction qui coince, mais l'idée même d'écrire quelque chose de propre, de pur, sans aspérité. Ça n'existe pas. C'est comme vouloir marcher sans jamais trébucher. Une idée qui ne tient pas debout. Simon retourne à l'intérieur, ouvre un fichier sur l'ordinateur : "Écrire sans moi.docx". Le curseur clignote comme un témoin nerveux. Il pense à ces écrivains qui cherchent l'absolu, qui rêvent de textes si denses qu'ils en deviendraient transparents. Comme Charles Juliet qui tente de dégager la vérité du langage. Mais lui, Simon, il a l'impression que tout ça est hors de portée. Peut-être que le problème, c'est de vouloir trop bien faire. De viser une sorte de propreté conceptuelle qui n'existe pas. Il finit par taper : "L'écriture ne sert à rien. Pas plus que le bruit du marteau-piqueur dans la rue. Ce sont des gestes comme les autres, des mouvements pour maintenir l'équilibre." Il s'arrête là, relit, hésite. Ça sonne presque vrai, et pourtant il n'y croit pas complètement. Peut-être que l'écriture est inutile, mais pas plus que de fabriquer des porte-clés ou de vendre des roses sur le trottoir. Peut-être que c'est simplement ça, rester vivant en occupant l'espace. Il se recale dans son fauteuil, regarde les ombres bouger sur le mur. Il sait que demain, il reprendra ce texte, qu'il ajoutera deux lignes, puis trois, puis qu'il effacera tout. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de maintenir le mouvement. De continuer, même si rien ne tient vraiment.|couper{180}

fictions

L’instant où l’on cesse de lutter

-- Tu as hésité longtemps avant de venir ? -- Oui. -- Pourquoi ? -- La peur, sans doute. Celle de ne pas savoir quoi dire. -- Tu sais pourtant que je n’attends rien de toi. (Un silence. Les yeux cherchent un point dans le vide. Un souffle s’échappe.) -- C’est ça, justement. C’est ce qui me fait peur. -- Que je n’attende rien ? -- Oui. Comme si, sans cette attente, je ne savais plus quoi faire. -- Tu ne veux pas te tromper ? -- Non. Je veux être sûr. (Un léger sourire. Presque imperceptible. Les mots se cherchent.) -- Être sûr de quoi ? -- De ne pas décevoir. -- Tu penses encore qu’on te demande quelque chose ? (Il baisse les yeux. Sa main tremble légèrement. Une tension se devine dans le silence.) -- Je crois que je me le demande à moi-même. -- D’être à la hauteur ? -- Oui. D’être... juste. -- Tu t’épuises à chercher cette justesse. Tu le sais, n’est-ce pas ? -- Oui. Mais je ne sais pas faire autrement. (Le silence retombe. Une feuille craque sous le pied. Un oiseau passe dans le ciel. L’air est lourd mais calme.) -- Et si tu acceptais de ne pas l’être ? -- Juste ? -- Oui. Si tu acceptais d’être simplement là. Sans lutter. -- Tu penses que c’est possible ? -- Je pense que ça commence par accepter ce qui est. Sans le juger. (Il lève les yeux. Son visage est fatigué mais quelque chose en lui se relâche.) -- Accepter de n’être que ça ? -- Oui. C’est suffisant. -- Suffisant ? -- Pour aujourd’hui, oui. (Un souffle apaisé. Les ombres s’allongent. Un rayon de soleil effleure les visages.)|couper{180}

fictions

trame dynamique

Marcher. Courir. Franchir. Grimper. Sauter. S’élancer. Retomber. Glisser. Ramper. Rattraper. Bondir. S’effondrer. S’agenouiller. Se relever. Tourner. Contourner. Percer. Creuser. Fouiller. Tirer. Pousser. Serrer. Ouvrir. Claquer. Frapper. Crier. Chuchoter. Murmurer. Hurler. Gémir. Rire. Pleurer. Balbutier. Gronder. Souffler. Inspirer. Expirer. Se taire. Observer. Fixer. Épier. Suivre. Attendre. Prendre. Saisir. Attraper. Lâcher. Briser. Réparer. Démolir. Construire. Charger. Porter. Soulever. Baisser. Pencher. Redresser. Secouer. Retenir. Cacher. Découvrir. Trouver. Perdre. Chercher. Avancer. Reculer. S’arrêter. Repartir. Tendre. Écarter. Plier. Étendre. Plonger. Plonger. Nager. Flotter. Couler. Remonter. S’agripper. Glisser. Tomber. Se redresser. Bondir. Échapper. Rattraper. Enlacer. Repousser. Se débattre. Frémir. Trembler. Se figer. Fondre. Se dissoudre. Se reformer. Reprendre. Renoncer. Hésiter. Accepter. Refuser. Réfléchir. Décider. Agir. Subir. Persister. Abandonner. Oser. Fuir. Résister. Conquérir. Renverser. Revenir. Partir.|couper{180}

fictions

Le Roi sans sujet

On pourrait l’intituler Le roi sans sujet. Titre un peu trop accrocheur, mais allons-y. Cela commence ainsi : un matin, le roi se réveille seul. Non pas seul dans le sens sentimental du terme, non. Seul au sens politique. Son dernier sujet est parti. Le plus fidèle, le plus tordu aussi, le plus tyrannique peut-être : lui-même. Il a attendu que le roi parle. Le roi n’ayant rien dit, le sujet a pris la porte. Il l’a même claquée, après avoir déclaré, sans se retourner : « Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais ». Le roi, placide, s’inspectait les ongles. Le silence était son domaine. Désormais seul, le roi se mit à la photographie. C’était une manière comme une autre de tuer le temps, surtout celui du vide. Il avait un Leica , cadeau d’une reine italienne de passage (l’histoire, épuisante, n’a pas lieu d’être racontée ici). Il déambula dans son palais, l’oeil vissé à l’oeilleton, traquant on ne sait quoi. Deux jours plus tard, lassitude. Que pouvait-il bien avoir transmis à la machine ? Mystère. Il entreprit de développer les pellicules. Trois cuvettes, révélateur, fixateur, eau. Il avait déniché un vieil agrandisseur dans un placard. Premiers constats : les noirs montent plus vite que les blancs. Révélation technique et symbolique. Sur les tirages : rien. Des perspectives tordues, des formes indéfinies, des flous obstinés. Rien qui mérite l’attention d’un souverain, même sans royaume. Alors le roi tenta la peinture. Il claqua des doigts, obtint chevalet, toile, pinceaux. On le vit un moment, campé devant la toile blanche, en tenue beige à poches multiples, faux air de Rembrandt déclassé. Le pinceau en l’air, il se prit vaguement pour Vélasquez. Puis il eut une crampe. Changea de jambe. Vira le tabouret. Et, dans un geste flou entre la colère et la grâce, barbouilla la toile. Il recula, contempla son œuvre, et comme personne n’était là pour discuter, il décréta : « Voici un tableau sans sujet. C’est ça, l’art. » C’est de l’art, et c’est unique puisque c’est royal. Sur cette pensée un peu brûlée, il se creva les yeux, par souci d’authenticité. Il voulait éviter de devenir le faussaire de lui-même. Puis il alla s’asseoir à une petite table, dans une pièce minuscule et sombre, pour souffler. Un effort royal, après tout, n’est pas une mince affaire. C’est là qu’il se mit à écrire, non pas pour dire quelque chose, mais pour vider ce qui encombrait. Il avait vu, avant de perdre la vue, une vidéo expliquant qu’il fallait débuter tout rangement par les placards. Peut-être était-ce cela. Il écrivit. Des pages et des pages. Cela lui faisait du bien, il le sentait. Il resta là, à sa table, royale bien que minuscule, pendant cinq ans. Parfois il mangeait une biscotte beurrée. Quand il n’y eut plus de beurre, il la mangea nature. Quand il n’y eut plus de biscotte, il mangea l’air. Comme le font, dit-on, certains yogis hindous. Et c’est ainsi que le roi, sans sujet, sans image, sans regard, vécut encore longtemps. Presque heureux. illustration Rouaut : Ubu Roi|couper{180}

fictions

Ressassement

Il ne répondait plus. Ce qui pouvait se comprendre. Après tout, il n’avait jamais été explicitement tenu de répondre, à moi ou à qui que ce soit d’autre, d’ailleurs. Mais pourquoi, alors, cette sensation de malaise qui commençait à peser, là, sur la nuque, cette gêne presque physique, comme si j’avais commis un impair majeur dont la sanction était précisément ce silence ? C’était ridicule, évidemment, mais je n’arrivais pas à me départir de cette étrange culpabilité. D’abord, ce n’était qu’un doute fugace, une perplexité vague. Puis, au fil des heures, cela s’était épaissi, chargé d’un poids singulier, s’était infiltré dans ma journée jusqu’à devenir une inquiétude nette, un petit tourment installé. Alors j’envoyai un autre mail. Une relance, neutre, mesurée. Et rien. Pas un mot, pas un accusé de réception. Rien. Le soir tombait. J’ouvris une nouvelle fois ma messagerie, constatai que des publicités avaient envahi ma boîte, qu’un logiciel obscur m’assurait pouvoir doubler mes revenus en deux semaines et qu’un prince nigérian me promettait encore une fois une fortune. Dans les spams, rien non plus, à part un message douteux vantant une pilule miracle. Le reste, un silence impeccable, propre, lustré. Alors, sans en avoir vraiment conscience, je me surpris à rafraîchir la page. Encore. Puis encore. Le lendemain matin, l’angoisse s’était reconstituée à l’identique, indéformée, aussi compacte qu’une veille valise mal rangée. Je me précipitai sur mon écran, une fois encore, vérifiant, actualisant, scrutant ma messagerie avec une ferveur absurde. Rien. Le néant, toujours le même, obstiné, comme une porte qu’on pousse et qui résiste, parfaitement close. L’effet fut immédiat : je retombai d’un bloc dans l’état exact où je m’étais couché, avec cette sensation de boucle interminable, ce sentiment confus d’une injustice, d’une contrariété exaspérante. Comment se débarrasser de cette tension, comment la diluer, la dissiper ? J’écrivis, beaucoup, des lettres, des articles, des paragraphes que je raturai aussitôt, tout cela jusqu’à la mi-journée, comme pour noyer cette attente dans un océan de caractères imprimés. Mais rien à faire : l’absence de réponse restait en arrière-plan, une présence négative, indéracinable. J’essayai de me raisonner. Ce genre de chose arrive, après tout. Mais plus j’essayais, plus l’échec était net. Soudain, l’idée m’effleura : et s’il lui était arrivé quelque chose ? À nos âges, un accident, une défaillance cardiaque, une chute idiote, tout cela va si vite. Je m’en voulus instantanément de ne pas y avoir pensé plus tôt, pris d’un accès de honte spectaculaire. Quel égoïste. Je me fustigeai donc avec application, méthodiquement, à intervalles réguliers, toute l’après-midi. La réponse arriva finalement, tard, bien après l’heure où j’avais cessé de l’espérer. Mais je n’éprouvai rien. Absolument rien. Juste un petit vide supplémentaire. Un mot, seul, détaché sur l’écran, minuscule et froid : "ok". Voilà. C’était donc ça. J’en étais pour mes frais. Illustration PB Attente 2003|couper{180}

fictions

Au-delà du doute

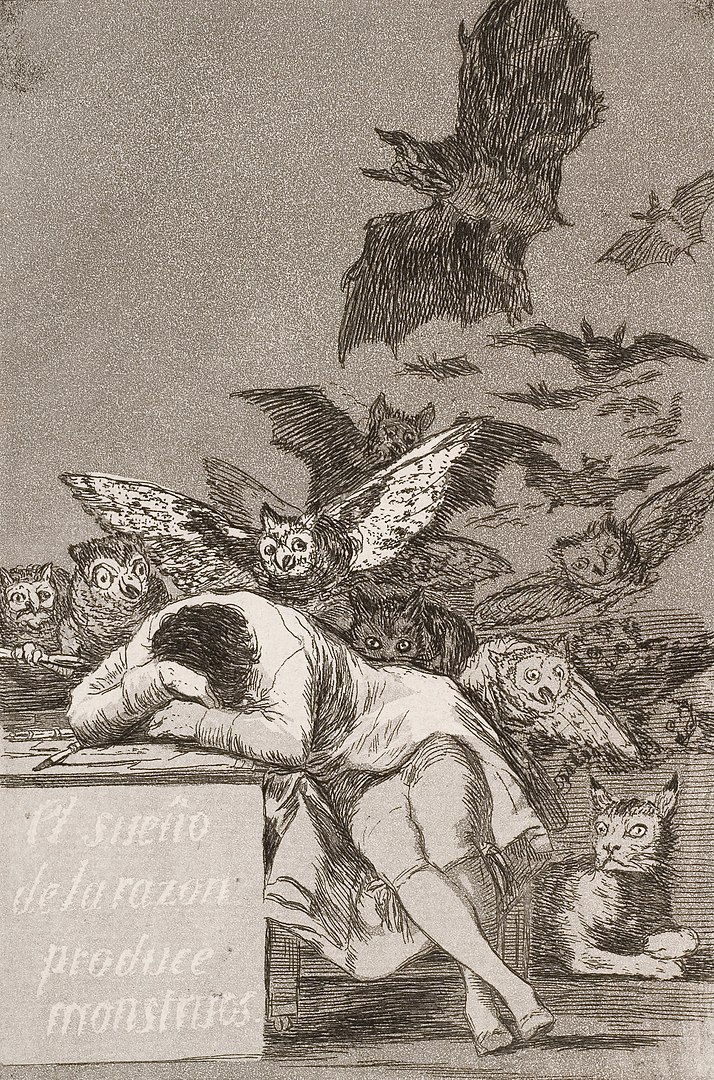

Il suffit parfois de s’allonger. De laisser la pesanteur faire son office, d’appuyer l’arrière du crâne contre une surface plane, de s’assurer que l’on est bien réparti de façon homogène, comme une pâte à tarte trop travaillée. Il suffit ensuite de suivre sa respiration, en bon spectateur, sans interférer. L’air entre, l’air sort. Tout se passe bien. Enfin, normalement. Avant cela, bien sûr, il y a la résistance. L’esprit s’agite, fait du bruit, remue des archives entières de conversations passées, ressasse d’antiques préoccupations administratives et tente d’ouvrir un dossier classé sans suite depuis trois ans. Il veut prouver son existence. Mais il suffit d’attendre. On le laisse parler, il finira bien par se lasser. Puis, sans tambour ni trompette, on le débranche. C’est alors que l’on traverse sa propre bulle. On passe d’un espace exigu, saturé de réminiscences inutiles, à une sorte d’expansion floue, comme une salle d’attente où il ne se passe rien mais où l’on est bien. Rien de mystique, juste une légèreté bienvenue, une fluidité inhabituelle. La pensée n’a pas disparu, elle est là, mais en version atténuée, en sourdine, comme un téléviseur qu’on aurait oublié d’éteindre. Et puis parfois, dans cet état de flottement, quelque chose bascule. La conscience s’efface presque totalement, le corps devient un simple contour. C’est précisément là que tout s’emballe. Un fourmillement électrique gagne les extrémités, le cœur s’emballe comme s’il venait de rater une marche. Une sensation idiote, en somme, mais d’une efficacité redoutable : en une fraction de seconde, on se retrouve à donner un coup de poing sur le sol ou le matelas, avec l’élégance d’un boxeur sans adversaire. Juste pour s’assurer que l’on est bien toujours là, que l’on n’a pas définitivement glissé de l’autre côté, où que ce soit. La peur de crever, probablement, ou pire : la peur de ne pas revenir. Mais si l’on ne donnait pas ce coup de poing ? Si, au lieu de réagir, on laissait faire ? Si l’on se laissait couler, traverser l’instant sans le heurter, sans chercher à se récupérer ? Peut-être que le corps, au lieu de se raidir, finirait par s’étirer à l’infini, que la pensée se dissoudrait sans heurt, comme une plume qui se laisse porter par le vent. Peut-être que rien ne se passerait, ou au contraire, tout. Peut-être que l’on découvrirait que la chute tant redoutée n’en était pas une, qu’il n’y avait pas d’autre côté, juste une continuité imperceptible. Peut-être. Et si cette continuité menait ailleurs ? Si, une fois la paroi traversée, on s’apercevait qu’il y avait un espace derrière l’espace, un silence sous le silence, une absence qui n’en est pas une ? On sentirait d’abord une étrange légèreté, un flottement sans direction, une absence de repères qui, loin d’inquiéter, inviterait à l’exploration. On percevrait peut-être des formes floues, des couleurs jamais vues, des textures impossibles à nommer. Mais parfois, à l’orée de cette frontière, surgissent des images hypnagogiques monstrueuses. Des fragments de visages difformes, des silhouettes indistinctes, des visions qui ne semblent appartenir à aucun rêve connu. Pourtant, elles ne me voient pas. Je les fixe, avec un détachement étrange, comme si j’étais une caméra posée sur un monde qui ne m’appartient pas. Je flotte dans cet univers sans en être acteur, simple témoin d’un chaos silencieux, un spectateur invisible d’un théâtre où personne ne joue pour moi. Et d’autres avant moi ? Ont-ils traversé cette paroi ? Ont-ils osé aller plus loin ? Certains témoignages le laissent entendre. Des descriptions de mondes dissous, de perceptions fragmentées, d’une présence sans identité, diluée dans l’inconcevable. Des récits où l’on ne revient pas tout à fait le même, où l’on porte avec soi un éclat de l’indicible, une impression fugace d’avoir effleuré quelque chose que le langage ne sait pas nommer. Parfois, il m'arrive de penser à mon père, ou à cette galaxie de sentiments contradictoires en moi qui forme encore l'image rémanente d’un père. Peut-être que cette "chose" se tient là, derrière la paroi, et attend que j’effectue ce pas en avant. Peut-être que ce n’est pas un inconnu qui guette derrière, mais une silhouette familière, floue, émiettée par le temps, mais toujours là. Comme une présence sans présence, un regard sans regard. Mais justement, est-ce que l’intimité, la filiation, ne sont pas elles aussi de simples constructions mentales ? Une illusion réconfortante derrière laquelle se cache une entité informe, une mémoire figée, un spectre né de ma propre hésitation. De là cet effroi, et ce désir d’aller à la rencontre de "la chose". Car peut-être que franchir la paroi, c’est aussi affronter ce doute, dissiper enfin l’illusion et voir ce qui demeure, s’il demeure quelque chose. Mais encore faudrait-il que quelqu’un demeure. Que moi, par exemple, j’existe bel et bien. Voilà un point qu’il serait bon de clarifier. Car après tout, qui raconte ? D’où parle cette voix qui, sans trop savoir comment, en est venue à douter de sa propre assise ? Ce n’est pas la première fois que ce vertige me prend. Il y a longtemps, un professeur d’astronomie nous avait demandé d’imaginer le néant avant le Big Bang. Je m’y suis appliqué, un peu trop consciencieusement, et j’ai sombré dans une terreur sans nom avant de m’évanouir. Une autre fois, dans le jardin de notre maison, un après-midi d’enfance, j’ai eu cette intuition foudroyante : et si j’inventais tout ? La maison, le jardin, mes parents, mes amis, le monde entier – et même moi. Là encore, le vide a été trop brutal, et mon corps a rendu les armes. Il semblerait que j’aie toujours eu cette propension à jouer avec les limites de la réalité, et qu’à chaque fois, la réalité réagisse en me jetant dehors. Alors ce doute revient. Comme un portail qui s’ouvre sans prévenir, un piège mental qui ne demande qu’à m’engloutir. Mais peut-être y a-t-il autre chose ? Une force contraire, une résistance opposée, une volonté qui refuse la dissolution ? Peut-être que cette oscillation perpétuelle entre doute et foi, entre effacement et ancrage, n’est autre que le mouvement fondamental de l’univers. Comme la force centrifuge et la force centripète, l’expansion et la gravité, Dieu et Lucifer, la plume et le coup de poing. Un équilibre fragile, où l’on hésite éternellement entre se dissoudre dans l’infini ou s’accrocher désespérément à la moindre certitude. Peut-être que le doute est la seule divinité qui nous reste. Ou peut-être est-il le complice de quelque chose d’autre, d’un reflet inversé, d’une foi qui persiste même quand on ne veut plus y croire. Et quand on ouvre les yeux, tout est exactement pareil. Pourtant, tout a changé. Illustration :Francisco José de Goya y Lucientes , The sleep of reason produces monsters (No. 43), from Los Caprichos Musique : Sophie Agnel, cordophone et objets / Philippe Foch, percussions, peaux, pierres et métaux, Le non_Jazz au Café de Paris, 2023|couper{180}

fictions

Erreur Système

Tout s’était lentement délité dans la douceur anesthésiante des écrans. La matière, jugée encombrante, s’était évaporée derrière la surface lisse des interfaces, la parole s’était aplatie en un murmure filtré par des correcteurs automatiques, et les gestes s’étaient réduits à une chorégraphie d’index effleurant des surfaces tactiles. Une mécanique irréprochable dictait tout : le matin, l’algorithme recommandait un bleu pétrole pour harmoniser la tenue à l’humeur du jour, ajustait la luminosité selon l’amplitude des cernes et proposait un petit-déjeuner optimisé à la courbe glycémique. Les réseaux sociaux ne se contentaient plus d’exister, ils formaient la structure osseuse du monde, une sorte de squelette invisible qui dictait la marche à suivre. Il n’était plus question de vivre, seulement de publier. On s’interpellait en messages filtrés, on s’échangeait des émotions sous forme de pictogrammes, on mesurait l’amitié en flux d’engagement. Les gouvernements, las de leurs propres discours, avaient migré vers des instances virtuelles où les lois s’adoptaient à coups d’emojis. Quant aux professions, elles avaient suivi le mouvement : les médecins dispensaient des recommandations sous sponsoring, les enseignants maximisaient leur taux de viralité au détriment des notions essentielles. Elias, lui, faisait ce qu’il pouvait. Graphiste, il travaillait au service des caprices des algorithmes, réglant des contrastes avec la ferveur d’un peintre en bâtiment scrutant une façade défraîchie. Pourtant, un léger malaise subsistait en lui, quelque chose de diffus, un soupçon d’inadéquation qu’il ne parvenait pas à évacuer, comme un pied qui dépasse d’une couverture trop courte. Un soir, il observa la valse ininterrompue des icônes sur son écran et, pris d’un moment d’égarement, eut une pensée saugrenue : et si tout cela s’arrêtait ? Il haussa les épaules, ouvrit une nouvelle fenêtre et retourna à ses contrastes. Ce genre de pensées était improductif. Tout commença par une légère lenteur, un hoquet technologique à peine digne d’intérêt : un message qui ne s’envoyait pas, une vidéo suspendue dans un éternel chargement. On rafraîchissait, on soupirait, on pestait. Rien d’alarmant, pensa-t-on, jusqu’à ce que les fils d’actualité se fassent muets, les notifications s’évanouissent, et que l’immense toile du monde numérique se dissolve en une vacuité déconcertante. Dans la rue, on vit des passants relever la tête, d’abord perplexes, puis franchement inquiets, comme des oiseaux de mer privés de boussole. La situation prit rapidement une tournure plus embêtante : plus de paiements en ligne, plus de transactions bancaires. Devant les distributeurs de billets, de longues files se formèrent, comme si le simple fait d’attendre allait suffire à ressusciter le monde d’avant. Bientôt, la panique prit le relais. Privés de boussoles numériques, les citadins s’entre-regardaient, circonspects, découvrant que leurs voisins possédaient des visages. Certaines initiatives tentèrent de ramener le calme : quelques drones survolèrent la ville, débitant des injonctions vagues sur un retour imminent à la normale. Mais au bout de trois jours, la normale s’était envolée. L’attente, d’abord impatiente, se mua en fébrilité nerveuse, puis en une angoisse plus consistante. Les commerces s’aperçurent que sans interfaces de gestion, ils ne savaient plus vraiment ce qu’ils possédaient en stock. Les cartes bancaires n’étant plus que de fins rectangles en plastique sans utilité, on fouilla dans les tiroirs, exhumant d’anciens billets froissés, reliques d’une époque où l’on se passait encore du numérique. Dès le troisième jour, la tension devint palpable. Les magasins, d’abord ouverts avec un pragmatisme tranquille, commencèrent à baisser leur rideau sous l’assaut des clients trop entreprenants. Elias observait le spectacle d’un monde qui tentait de fonctionner sans son fil conducteur, une pantomime absurde où chacun jouait un rôle qu’il ne maîtrisait plus. Il nota aussi un détail troublant : privés de filtres et de retouches, les visages apparaissaient plus creusés, plus réels, moins photogéniques. Les premiers jours furent remplis d’attentes absurdes, de tentatives infructueuses pour rallumer l’ancien monde. Mais bientôt, des solutions de fortune émergèrent : trocs improvisés dans des arrière-cours, échanges de renseignements griffonnés sur des carnets. Elias observait ce monde bricolé avec une curiosité nouvelle, comme si l’on redécouvrait un vieux meuble oublié sous une bâche. Il croisa une femme assise sur le trottoir, inscrivant des adresses dans un carnet écorné. Lorsqu’elle leva les yeux, elle lui tendit un crayon : -- Écris quelque chose. Il la regarda, pris au dépourvu. Depuis combien de temps n’avait-il pas écrit autrement qu’en tapotant sur un clavier ? Il hésita, puis traça quelques mots hésitants. Ce fut maladroit, presque laborieux, mais indéniablement réel. Elias avait tranché. Tandis que d’autres attendaient le grand retour des serveurs et des interfaces bienveillantes, lui se mit à écrire. À écrire pour occuper le vide, à écrire pour retrouver une forme de présence dans ce monde soudain trop tangible. Peut-être qu’il y avait là une chance. Une chance fragile, incertaine, mais réelle. Et surtout, pour la première fois, aucun algorithme ne viendrait corriger ses phrases. illustration : Pieter Brueghel l'Ancien La tour de Babel Musique Vangelis , Blade runner blues|couper{180}

fictions

Rage et gélatine

Il s’avance, Marronne, tempête sous brushing, torse bombé, sourire carnassier. La lumière des projecteurs l’engloutit aussitôt, sculptant son ombre sur le fond criard du plateau. Devant lui, les caméras pivotent, les techniciens s’agitent, un assistant lui tend un oreillette qu’il rejette d’un revers de main. Pas besoin. Il sait déjà ce qu’il va dire, comment il va frapper. Le plateau s’électrise aussitôt, un mélange de nervosité et de cette sidération vaguement honteuse qu’on éprouve face à quelqu’un qui n’a plus de limites. Il n’entre pas, il surgit. Le plateau s’électrise aussitôt, un mélange de nervosité et de cette sidération vaguement honteuse qu’on éprouve face à quelqu’un qui n’a plus de limites. Sa chaîne ? Massacrée. Lui ? Victime. Tout ça ? Une ignominie. Il brasse l’air, foudroie les visages autour de la table d’un regard vissé sur l’injustice dont il serait le martyr. Il faut comprendre, il faut mesurer, il faut trembler : on lui a tout pris, et il ne laissera pas passer ça. Son poing s’abat sur la table, coup de semonce théâtral. Un silence tendu s’abat sur le plateau, figé dans un mélange de sidération et de crainte contenue. Certains détournent les yeux, d’autres échangent des regards furtifs, espérant ne pas être la prochaine cible. L’un d’eux, une main crispée sur son stylo, sursaute imperceptiblement. Marronne les jauge, les savoure, sent leur soumission latente et jubile intérieurement. Il est l’ouragan, ils ne sont que du vent. Qui d’autre a porté la parole du peuple comme lui ? Qui d’autre a osé donner à voir le réel, le brut, l’évident ? On l’a coupé, muselé, on veut l’enterrer vivant. Mais il est toujours là, plus fort, plus bruyant. Président ? Évidemment. Puisqu’ils ne veulent pas de lui ici, il ira là-haut. Parce que les grands destins ne s’effacent pas d’un revers de main, les hérauts du vrai ne disparaissent pas sous une simple chape de censure. Pachidarme l’a prouvé : rugir plus fort que les autres, c’est la clé. Écraser la concurrence sous une pluie de sentences, c’est la loi. Lui, Marronne, a compris depuis longtemps que la vérité ne tient pas dans les faits, mais dans la manière dont on les éructe. L’histoire appartient à ceux qui la gueulent le plus fort. Là, il se lève, invective, bras tendus comme un prédicateur de fin du monde. L’air vibre de ses certitudes, ses mâchoires claquent les syllabes comme des pièges à loup. Il ne parle plus, il vocifère, éructe, crache ses mots en mitraillette. Ses yeux roulent, sa cravate se tend sous l’effort. Il convoque la trahison, le complot, la machination des élites qui veulent sa peau. Ils l’ont banni des ondes, mais il ne se taira pas. La nation a besoin de lui. C’est un cri, c’est une croisade. Les autres, ces médiocres, ces lâches, ces tapis dans l’ombre, ils peuvent trembler : Marronne n’a pas fini. "Vous savez ce qu’ils veulent, les gens ? Ils veulent qu’on leur dise que c’est la faute des étrangers, des gauchos, des wokistes qui foutent tout en l’air !" Il rit, ce rire de hyène en costume trois-pièces. "Mais c’est ce qu’ils demandent ! Ils veulent qu’on leur raconte la même histoire en boucle, qu’on leur donne un coupable clé en main. Et moi, je leur sers sur un plateau, bien emballé, avec un joli nœud, exactement ce qu’ils ont envie d’entendre. C’est pas de l’info, c’est du spectacle, et moi, je suis leur vedette !" Il pointe du doigt un chroniqueur qui tente un sourire crispé. "Toi, tu me fais chier !" Il se tourne vers un autre, lève le doigt : "C’est de la merde ce que tu dis ! Tu me fatigues, bordel, ça m’épuise !" Il jubile de leur soumission rampante, de leur silence crispé. Un éclat de rire déchire l’air, moqueur, carnassier. "Vous avez peur, hein ? Ben ouais, vous avez raison !". Il tape sur la table, s’adresse au producteur qui tente d’intervenir : "Toi, ferme ta gueule, t’es là grâce à moi, OK ?!". Son plaisir est total, jouissif. C’est lui le patron, le seigneur, le maître absolu. Et pourtant, il y a un autre dieu dans son panthéon, un seul devant lequel il s’incline. Vardelin. L’ami, le bienfaiteur, le milliardaire qui lui a tout donné. L’homme qui a perdu des millions à cause de lui, à force de procès, de condamnations de l’Artcom, d’amendes exorbitantes. Mais Marronne sait flatter, sait ramper quand il le faut. "Vardelin, c’est un visionnaire, un génie ! L’argent, ça va, ça vient, mais un homme comme lui, ça n’a pas de prix !". Il répète cette phrase à qui veut l’entendre, à qui pourrait la rapporter. Il sait que les riches aiment être cajolés. La soirée s’étire, le show touche à sa fin. Il quitte le plateau sous les acclamations de ses propres sbires, s’engouffre dans une voiture aux vitres teintées, monte dans son duplex clinquant. Une fois la porte refermée, le grand fauve s’éteint. Plus d’éclats, plus d’emportements. Il se laisse tomber sur son canapé, attrape une manette de console et, le regard rivé à l’écran, commence une partie de son jeu favori, un jeu de petites voitures où il s’amuse à faire des embardées absurdes. Une main plonge dans un paquet de bonbons acidulés, l’autre gratte paresseusement son ventre. Il mord dans un ourson gélifié avec une application enfantine, mâchonne en plissant les yeux, pousse un petit grognement satisfait. Sur la table basse, traînent un cahier de coloriage et des feutres fluo, vestiges d’un passe-temps nocturne inavouable. Il en attrape un distraitement, griffonne un soleil en coin de page avant de le jeter négligemment au sol. Il murmure un "vroum vroum" en secouant légèrement la tête, concentré sur sa course imaginaire. Et soudain, il pousse un cri de triomphe. Sa voiture pixelisée fonce à toute allure, détruit les barrières de sécurité du circuit, explose dans le décor. Il éclate de rire, un rire plein de morgue et de suffisance. "Les cons…" murmure-t-il en enfournant un bonbon. "Ils mériteraient que je sois leur président, tiens… Ah, mais vraiment ! Il ricane, la bouche pleine de sucre, un filet de salive collé à sa lèvre. Et pourquoi pas, après tout ? Un frisson d’excitation lui traverse l’échine. Il resserre son plaid sur ses épaules, balance un coup de manette rageur. Ces crétins n’ont encore rien vu." Illustration : Francesco De Goya, Saturne dévorant un de ses fils (entre 1819 et 1823) Musique : Guns N' Roses - Welcome To The Jungle 1987|couper{180}

fictions

L’éblouisssement et la chute

L’hiver dernier, on a eu froid. Rien de bien méchant, un froid modeste, mais suffisamment là pour imposer ses petites manies : superposer les pulls, allumer un radiateur d’appoint, souffler dans ses mains. À l’atelier, il s’agissait aussi d’atténuer cette vieille odeur de tabac qui s’incrustait partout, dans le bois, dans les tissus, dans l’air lui-même. Alors, j’ai allumé une bougie parfumée. Parfum indéfinissable, quelque chose entre le santal et l’agrume fatigué. Je relisais des notes, c’était studieux, concentré, méthodique. Et puis, l’ombre a surgi. Une petite masse en mouvement, projetée sur le mur du fond, zigzaguant, hésitante, vibrionnante. J’ai levé les yeux, suivi la trajectoire jusqu’à son origine et découvert le fauteur de trouble : un papillon de nuit, minuscule, fonçant vers la flamme avec l’élan d’un kamikaze à court d’inspiration. Ça n’a pas raté : embrasement, chute, disparition immédiate sur l’étagère, puis sur le sol. Rideau. J’ai eu une pointe de tristesse, mais fugace, une sorte de constat résigné : encore un qui n’avait rien compris. Une andouille, ce papillon, ou alors un idéaliste trop pressé, ce qui revient au même. Sa vie était déjà un sprint contre la montre, mais là, il avait sérieusement accéléré le processus. Mauvais augure, pensais-je, ces insectes qui choisissent la combustion spontanée comme échappatoire. Mauvais présage, mauvais goût même. J’ai attrapé pelle et balai, plié l’affaire en deux gestes précis, direction la poubelle. Mais impossible de retourner à mes notes. Quelque chose clochait. Ou plutôt, quelque chose insistait. Je sais que j’ai cette tendance, ce penchant incurable à zoomer sur l’infime, à extirper du néant un détail dont tout le monde se moque, et à lui chercher un sens. Une obsession qui frise l’indiscrétion avec le réel. À cet instant précis, j’avais raté l’occasion de me censurer. Un papillon qui se jette dans la lumière au point de s’y dissoudre, voilà une image qui s’accroche, qui insiste, qui refuse de s’éteindre. D’un côté, l’idiotie aveugle, de l’autre, l’absolu du geste, la radicalité fascinante. Admirable, en somme, cette façon d’aller jusqu’au bout. Et puis, j’ai cherché à me glisser dans la tête du papillon – exercice périlleux, je le concède. La lumière devait être son chef-d'œuvre, son obsession, son équivalent d’une symphonie ou d’un roman. Qu’importe si ça finit en cendres. La passion ne s’accommode pas de demi-mesures. Première réflexion : les philosophes ont raison, la passion est suspecte, mieux vaut ne pas plonger tête baissée. Prudence, mesure, équilibre. Deuxième réflexion : les philosophes sont des rabat-joie, il faut plonger, tête la première, avec enthousiasme, quitte à y laisser quelques plumes. Et c’est là que me revient cette question absurde, comme un écho incongru à cette histoire de papillon. Parce qu’au fond, tout tourne autour d’un choix, d’une manière de se précipiter vers ce qui nous attire irrémédiablement. Une de celles que j’aime poser aux mangeurs de mille-feuilles. Comment t’y prends-tu ? Tu attaques directement le glaçage ou tu le gardes pour la fin ? Un jour, une fille m’a répondu : d’abord le glaçage, on ne sait jamais, je peux me faire renverser par une voiture ou claquer d’un AVC. Nous avons vécu une passion effrénée. C’était fulgurant, un grand brasier. Et puis j’ai fini par partir. Trop intense. Trop fatiguant. J’avais d’autres choses à faire. Illustration : James Turrell See Colour de Järna, Amrta 2011, Ganzfeld, Suède – Photo : Florian Holzherr Musique : Miles Davis Blue in Green 1959 réecriture d'un texte de septembre 2021|couper{180}

fictions

Détaché

L'organe est le contraire de la vie, tout comme le membre. Je ne suis ni membre ni organe, je suis tout autre, l'inorganisé. Non plus que je ne suis cerveau, cœur, rate, ou couille ou bite. Ce n'est toujours pas ça. Parce que ça déborde au-delà, au dehors. Ça envahit tout le vide et s'y confond sans s'y conformer de trop comme de l'eau, libre avant tout de s'enfuir, d'emprunter une pente, de se tirer comme on tire l'eau d'un puits sans fond. Mais dans le langage encore trop — corps constitué de règles syntaxiques, orthographiques, grammaticales, etc. Si je m'amuse à penser le désordre d'un langage, je pense en creux son ordre, ça ne va pas. Il ne faut pas que ça vienne du cerveau, je ne le crois pas, mais de la plante du pied lorsqu'elle arpente la braise ardente du sens et du non-sens. -- Tu es tellement détaché... C’est tombé comme ça, sans préméditation. Ce n’était sûrement pas un reproche, juste une phrase, un constat. Pourtant, ça s’est logé en moi immédiatement, avec la précision d’une lame. Détaché. Ça voulait dire quoi ? La distance, l’éloignement, presque une fuite. Une lâcheté. Alors que depuis le début c’était bien cela : je m’étais senti décalé, inapte, en marge. Mais je ne m’étais jamais dit que cela pouvait être vu comme du détachement. Pourtant j’avais toujours été là. Je ne m’étais pas vraiment enfui. J’étais dans cette sorte de méta-position qui donne l’impression d’être une présence, mais qui n’appartient à rien ni personne. Ce fut une agression physique. Une douleur réelle. Un mal de dent qu’on ne veut pas voir. Une pulsation sourde contre laquelle il est interdit de réagir à chaud. Parce que la responsabilité m’incombait avant tout. Comme toujours. Il fallait chercher des circonstances atténuantes. Il fallait adoucir, comprendre, justifier. Comme on va chercher des clous de girofle pour calmer un nerf à vif. Réaction de pansement qui panse et pense et repense mille fois toutes les réponses possibles à la douleur, à l’agression. En fait un tour complet. Puis, éreinté, laisse filer. Le résultat est toujours à peu près le même. L’anéantissement. À cet instant, l’envie de fuir est un réflexe, comme le silence, comme l’envie de disparaître sous les radars. Une réaction qui intervient comme un fusible qui lâche, un programme dont le bug est l’ultime sécurité avant l’autodestruction. Mais cette fois, quelque chose a changé. La répétition crée parfois la faille, l’interstice. Je la voyais s’élargir de plus en plus cette faille dans mon raisonnement si tant est qu’on puisse ici parler d’un raisonnement. La curiosité commença à prendre le pas. En même temps que ma respiration se calma, que mon pouls ralentit, j’avançais prudemment un bras vers cette béance, puis engageais le corps tout entier à l’intérieur. Illustration : Francesca Woodman, Identité Musique : Ben Frost, Théory of Machines|couper{180}