août 2024

Carnets | août 2024

7 août 2024

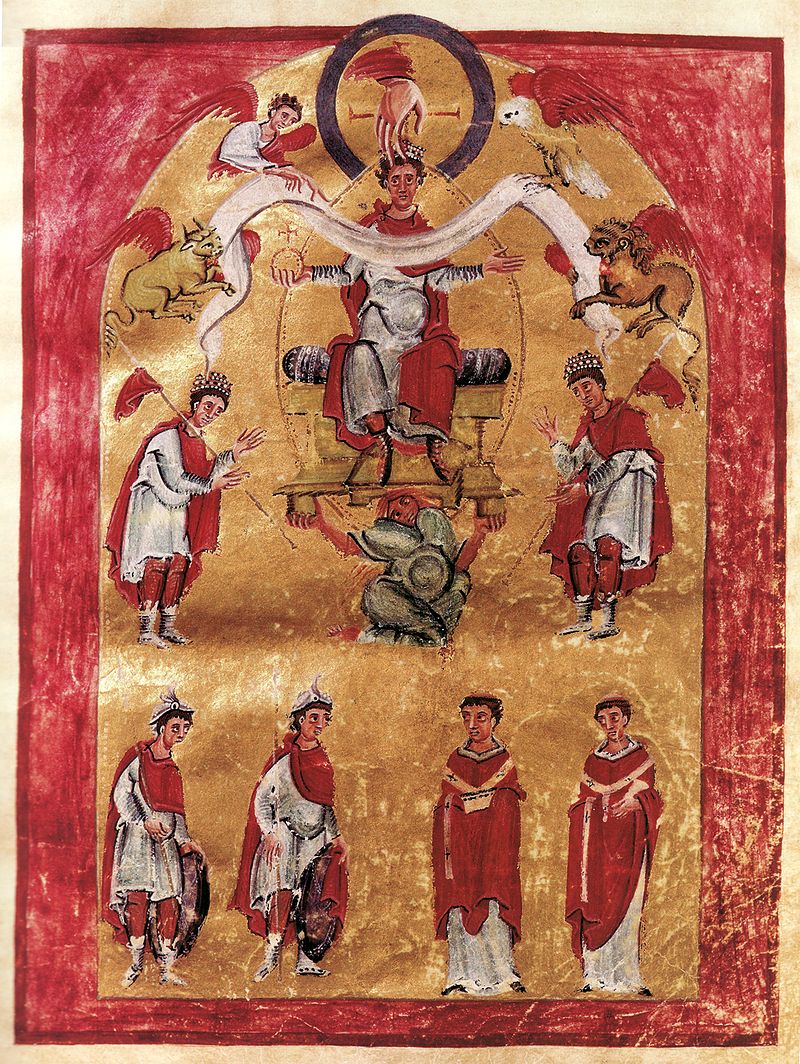

Bientôt 365 jours, dans vingt-cinq jours, une petite révolution parmi tant d’autres. En toute discrétion. Durant toute cette année, je n’ai pas cherché à me lier, à partager, à échanger. J’ai écrit jour après jour ici et parfois aussi dans le blog du TL, n’ai pas fait de commentaires, n’ai pas répondu la plupart du temps à ceux reçus, sauf par mail, et tout à fait ponctuellement. Je me suis enfoui très profondément vers quelque chose que je ne peux plus nommer « moi ». Ça dépasse la frontière exiguë de cela, le soi, le ça, tous ces petits mots qu’on a l’habitude d’user jusqu’à la corde, pour un rien. Qu’est-ce qui se modifie alors dans cette descente ? Pas moi, pas ça, l’écriture seule. En revenant en arrière sur ce dernier atelier « anthologie », ce qui est étonnant, c’est la rapidité avec laquelle la proposition de départ s’efface pour ne plus laisser que les textes. En revenant en arrière, en réécrivant les premières propositions, j’ai un mal de chien à me souvenir, même en revisionnant la vidéo, en relisant les documents d’appui. C’est perturbant. Comme si la mémoire ne suivait pas, ou plutôt suivait un cheminement parallèle. Ces propositions sont des impacts sur le réel, celui de l’instant où l’on s’y trouve confronté, puis les ondes s’agrandissent, se dissipent et il ne reste que fort peu sinon rien de cette sensation pourtant d’apparence si réelle qu’on éprouvait à cet instant de la rencontre. C’est même pire que ça, à la relecture, on s’arcboute pour ne pas revivre le même instant, on éprouve la nécessité de ne pas entrer dans une répétition, de chercher une autre issue. Ici, toute la difficulté encore une fois à se relire, à se trouver confronté à l’insupportable, à une notion où l’étrangeté et la familiarité se confondent avec l’insoutenable. Car passée la naïveté de l’autoflagellation, du manque d’affection envers soi ou les autres, la présence est là, indéniable. Une phrase qui cherche son équilibre avant de devenir texte, un brouillon où tout se trouve jeté pêle-mêle, et déjà l’audace d’avoir jeté pêle-mêle nous aura épuisés. Déjà, on pensera tenir quelque chose en évaluant ainsi la fatigue que ce brouillon aura produite. Or ici, la fatigue ne sert qu’à se rassurer, à rester sur un seuil. On sent tout à fait bien avec la répétition qu’elle n’est qu’un prétexte, un réflexe. Sauf que l’amour manque, on se fatigue d’autant plus que cette absence devient de plus en plus tangible. Et il ne suffit pas d’empiler les mantras, les mots d’ordre, pas plus que les remords, les regrets. Dans cette voie si commune, tant de fois empruntée – les prières – pas plus. Non, quelque chose de plus proche encore, un arbre mort, sec à cœur, proche d’être réduit en poudre, cette image-là. Et soudain, le contact d’un oiseau sur une branche et tout repart. Je veux dire c’est d’un autre amour qu’il est question, une autre aspiration, que seul le presque rien peut produire, et qui rend soudain toute manifestation autre que ce presque rien immédiatement ostentatoire, fausse, haïssable. Et bien entendu, rien de tout cela ne saurait exister à l’extérieur de soi avant d’exister d’abord en soi. Deux quêtes se confondent donc à la fin : l’amour et l’humilité, et qu’on ne peut réaliser qu’en suivant des sentiers haineux, désespérants, vaniteux, jusqu’à les épuiser entièrement. Tant qu’il y a de la fatigue, c’est le signe que l’épuisement n’est pas encore totalement atteint, le désert n’est pas traversé, la forêt reste touffue. S’il n’y a au bout la joie, une respiration profonde, le sentiment du libre, c’est qu’on n’a pas encore atteint le but. Bien sûr, encore faut-il accepter l’enfance toujours vive, refuser l’image fausse de l’adulte, celle-là même que l’enfant d’hier aura extraite de sa propre incompréhension, de sa douleur, de son désespoir pour être en mesure de survivre à celles-ci. « J’ai cherché, » dit l’homme fatigué, « moi je trouve, » dit l’enfance retrouvée. Au-delà de ça, le monde reste ce qu’il est : effroi et merveille en perpétuelles métamorphoses. J’en suis comme je n’en suis pas, particule bénéficiant des qualités des ondes, apparaître ou disparaître selon l’observateur. Il y a bien un observateur, parfois c’est moi, parfois c’est toi, il, nous, vous, ils. Tout le monde et personne se confondent dans observer et ne rien voir. Sans doute parce que nous confondons. Parce que la confusion est tout ce qu’il nous reste de notre désir d’unité, comme la fatigue est le résidu de toutes nos joies rêvées. Plisse les yeux, gomme les détails, le superflu, trouve l’équilibre. Le leitmotiv. La structure. Le corps. Fatigués, les yeux mi-clos du corps ne construisent pas un corps, ils le trouvent en réalité. L’expression le roi est mort vive le roi exprime la double nature du corps du roi, terrestre et souveraine. Cette expression date de 1515 lors de l’enterrement de Louis XII. Pierre Michon a écrit un essai portant comme titre « le corps du roi », inspiré d’une étude sur Beckett et qui consise en une méditation sur une photographie de celui-ci. D’autres textes suivent sur Flaubert, Faulkner, Dante, Shakespeare, Hugo, et débouchent sur la théorie du double corps du roi : d’une part l’écrivain idéal et comme intemporel, d’autre part le corps tel qu’il apparaît. En un mot, il s’agit de mettre en avant « l’idée que les écrivains appartiennent, au-delà du temps terrestre, à un même corps : celui de la littérature. Cette idée est, dans le même temps, contestée » Rien à voir avec ce que nous offre le pouvoir politique aujourd’hui où la devise serait plutôt après moi le déluge. Donc en un seul et même temps cette observation , l’extraordinaire de voir toute la putréfaction la décomposition à l’oeuvre d’un corps terrestre ou politique ou social et de percevoir via la lecture et l’écriture un autre corps se survivant à lui-même, une continuité presque un horizon, un infini produit par l’accumulation successive des fatigues. Dans sa méditation sur la photographie de Samuel Beckett, P.M évoque le fameux noli me tangere ( Ne me touche pas – Phrase que prononça le Christ ( curieux qu’elle soit transmutée en latin) à Marie-Madeleine lors de la Résurrection) Lu dans Corps du roi de P.M ce passage sur les boiteux « Les boiteux, les bancals, les banban, scandent souvent de leur rythme sommaire les œuvres parfaites, l’Achab de Melville, le Long John Silver de Stevenson, la mère du narrateur de Mort à crédit. Il me semble qu’il y a aussi une patte folle dans La Recherche, peut-être Charlus. On entend ce rythme risible, mais qui serre le cœur, on l’entend énoncé en phrases parfaites, on l’entend bousiller en douce la phrase parfaite : dans les vaticinations d’Achab, dans les grands imparfaits de Flaubert, les grands ternaires, la ronflette où le style tourne comme sur un tour, on entend soudain cette castagnette à deux temps qui est un bout de chair humaine greffé sur du bois mort. On éclate de rire. Le pas du banban scande Madame Bovary. Dans ce pas le style fuit, le corps apparaît.« Illustration : Représentation d’Othon II dans une mandorle, miniature de l’école de Reichenau, Aix-la-Chapelle, vers 975. Cette miniature de l’Évangile est commentée par Kantorowicz dans Les Deux Corps du roi, chap. III, §2 « Le frontispice des évangiles d’Aix-la-Chapelle ».|couper{180}

Carnets | août 2024

6 août 2024

Je suis un corps, un corps qui m’habite autant que je l’habite. Il n’y a pas de frontière entre ce corps tangible et l’illusion de ce « je » qui croit l’habiter. Nous ne faisons qu’un, mais savons-nous réellement ce que nous sommes ? Mon corps est lourd, pesant, pataud, chaque mouvement une épreuve. Parfois, une nostalgie sourde m’envahit, rappelant un temps où ce corps était plus léger, moins douloureux. Une nostalgie apparemment vaine, ne servant qu’à des comparaisons inutiles. Puis-je vraiment m’évader du corps présent pour m’abandonner au fantasme d’un corps ancien ? Ce n’est plus le même corps, cela ne signifie rien. Pourtant, le fantasme et la nostalgie persistent. Dans ce souvenir imaginaire, c’est lui qui envahit tout le présent, tentant d’effacer une difficulté passagère, tel un baume apaisant. Elle se lève, sans craindre le ridicule, et me montre comment détendre les fascias. Il faut joindre les mains, se contorsionner, et cela est censé soulager. J’hésite entre le rire, réflexe pavlovien, et les larmes, signe de mon incapacité à m’unifier. Depuis, je la surveille d’un œil, craignant qu’elle ne se lève à tout moment, fasse un geste étrange, bouleversant toute ma conception du monde, m’enfermant entre le rire et les sanglots, tel un insecte épinglé sous verre. Je doutais de ses motivations. J’aurais préféré qu’elles soient claires, limpides, qu’il s’agisse d’un acte gratuit, mais je ne crois plus à la gratuité des actes. Elle me donnait pour recevoir en retour, et cette idée m’a obsédé tout l’après-midi. Que pouvais-je bien lui offrir en échange ? Puis, je me suis rappelé qu’elle était là pour un stage de peinture, qu’elle m’avait payé dès le début de la séance. Je n’aime pas recevoir de l’argent au début, cela me donne l’impression qu’on se débarrasse d’un fardeau. Je préfère être payé à la fin, presque sur le seuil, comme un dernier échange. L’argent sert probablement à cela : je te paie et nous sommes quittes. Mais payer d’avance me semble suspect : je te donne de l’argent, à toi de jouer maintenant. Et que penser si elle se lève pour me montrer comment détendre mes fascias ? Elle en aurait pour son argent, non ? Je suis toujours étonné de voir des gens croire que je sais quelque chose en peinture, une croyance désormais bien ancrée. Plus je les vois y adhérer, par un étrange phénomène de vases communicants, moins j’ai la sensation de savoir quoique ce soit. C’est peut-être pour cela que j’échoue toujours à atteindre mes objectifs. Échouer ouvre une porte dans l’illusion, le rêve ou le cauchemar, une porte par laquelle je peux m’évader. Mais qui s’évade, je l’ignore. Cette image du ressort me hante, un ressort que l’on compresse sans fin, attendant qu’il se détende enfin pour m’expédier hors champ. [Ajout du 2 août, 6:16] L’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer des images, au final, grande déception, mais dont on peut tout de même se féliciter tant il fut facile de songer qu’une machine puisse, d’une simple commande, faire les choses à notre place, aussi humainement, c’est-à-dire avec toute la maladresse, l’imperfection qui nous caractérisent justement. Ce qui ici est risible, c’est cet espoir surtout qu’on puisse se débarrasser de cette maladresse, de ces imperfections aussi facilement, c’est-à-dire sans en avoir pris la véritable mesure, celle de notre humanité, ou de ce qu’il en reste. Ce que l’on peut voir, c’est à quel point il existe désormais une uniformité de ces images artificielles. Elles ont toutes ceci en commun de se ressembler, c’est bien cela qui saute aux yeux, leur aspect artificiel, pour ne pas dire superficiel. Mais pas beaucoup de différence avec tout le reste, c’est-à-dire il suffit d’ouvrir les réseaux sociaux, de lire les fils d’actualité, on verra que les mêmes nouvelles, les mêmes pensées, se propagent exactement avec autant de superficialité, dans une uniformité algorithmique, mathématique exténuante. Ce qui fait surgir presque aussitôt au bout de cette série de pensées l’image d’un personnage étrange venant du plus profond du folklore, une sorte de chaman clown portant un étrange costume bigarré, un être dont la fonction est de réactiver l’insolite dans ce monde qui ne tient que par une croyance à l’uniformité, à la norme, au standard. [Me vient encore quelque chose à l’esprit. Jusqu’ici, je relis les textes à venir, mais il ne me vient pas à l’esprit de vouloir réintervenir sur les textes déjà publiés. Encore que ce ne soit pas totalement vrai. Par exemple, j’ai créé à partir des articles de mes deux blogs un énorme fichier texte qui les compile. Sauf que je ne sais rien faire encore de cette énormité. Parfois, il m’arrive de l’ouvrir, de relire, et les bras m’en tombent ; je suis face à un objet insolite, comme si je n’en étais pas l’auteur, quelque chose qui m’est au final totalement étranger, et je me dis alors, de quel droit t’approprierais-tu cela et, pire encore, de quel droit le modifierais-tu, le corrigerais-tu ? C’est aussi une forme de fatigue de comprendre que ce que nous pensons faire en toute conscience au moment où nous le faisons, s’éloigne de nous, devient à ce point étranger quelques semaines, mois, années plus tard. Cette fatigue provient du fait que nous rêverions de maintenir une sorte de cohérence, d’unité vis-à-vis de nous-même, que cette unité ou cohérence, nous en avons à l’origine une sorte d’a priori, une image mentale rêvée et que celle qui surgit au final, à la relecture, n’a rien à voir avec ce que nous en espérions. Mais sommes-nous si clairs avec nos espérances ? Est-ce que ce sont vraiment les nôtres ou bien ne sont-ce que des clichés, des mots d’ordre, des injonctions provenant d’un extérieur ?|couper{180}

Carnets | août 2024

5 août 2024

…Souvent, le mercredi soir, lorsque je rentre fourbu à la maison, je n’allume pas le plafonnier de la cuisine. Je préfère traverser la pièce pour parvenir jusqu’au piano et appuyer sur le bouton de l’éclairage de la hotte. À cet instant précis, une sensation de bien-être m’envahit. Cette lumière, tombant doucement sur les fourneaux, semble bien plus chaleureuse que celle du plafonnier. Peut-on à bon droit nommer chaleureuse une lumière ? Si elle est nommée ainsi, c’est qu’elle en évoque d’autres, en d’autres temps. Aussi loin que je puisse me rappeler, je n’ai jamais eu de goût pour les éclairages trop crus, trop violents. Je leur ai toujours préféré ce que l’on nomme les éclairages tamisés. Une petite lampe posée dans un coin de pièce, installée sur un guéridon ou une commode, et tout de suite, on peut se croire dans une intimité avec soi-même et les lieux. J’aurais certainement apprécié vivre à une époque sans électricité, toute emplie de pénombre avec des îlots de lumière rassurants. Je l’ai fait d’ailleurs. Parfois, il m’arrive de me dire que je n’en ai pas suffisamment profité. Je n’ai pris aucune note de ces moments si particuliers qui préparent l’écriture, lorsque l’agitation du monde et de la famille reflue pour laisser place à une forme d’inquiétude, la seule véritable quiétude que je connaisse. À ces moments, l’attention flotte et se pose sur les lumières, sur une ambiance, sans vraiment rien distinguer ou analyser. On se sent glisser peu à peu, entraîné vers un non-lieu regroupant toute une foule de lieux dans lesquels on a vécu, en rêve, probablement autant qu’en réalité. En outre n’est-il pas pertinent de penser que l’on regarde tout cela et soi-même à travers un prisme. Je ne savais pas du tout comment aborder la proposition d’écriture de ce jour. Je reviens tout juste de Lyon où j’ai assisté à un spectacle de chansons à texte dans l’amphithéâtre des Trois Gaules. Ce fut une bien étrange soirée, un spectacle en plein air, en premier lieu parce que nous nous apprêtions à essuyer la pluie qui n’est finalement pas venue. En voyant les amis chanter, je ne les reconnaissais plus. Leur son si bien posé et sans micro m’étonne encore. Ainsi, on connaît les gens depuis des années et il suffit d’une sorte d’entre-deux atmosphérique pour les redécouvrir dans une éclaircie. L’orgue de Barbarie débitait sa musique de jazz et eux chantaient, clamaient, déclamaient, et nous, spectateurs, battions très sincèrement des mains. Cela me fait penser à ces cérémonies où les danseurs s’affublent de costumes et de masques, incarnent un personnage mythique et, au bout du compte, le deviennent. Ils le deviennent parce qu’à cet instant précis, nous ne disposons d’aucune preuve tangible pour nous assurer qu’ils ne le sont pas. La lumière déclina doucement, d’autres lueurs artificielles prirent le relais, le spectacle battait son plein quand un ange tendit une plume à un de mes amis qui semblait passer par là par hasard. « Si tu trouves quelqu’un qui croit à ton histoire, alors le monde entier ne sera plus jamais triste », disait le texte, et aussi bien sûr si l’on accepte le fait qu’il s’agisse d’une plume d’ange. J’avais prêté mon sweat à P qui était venue ici bras nus. Je l’ai vue repartir seule un peu plus tard, elle avait une bonne avance, peut-être deux ou trois cents mètres et, en la voyant marcher dans les rues en pente, elle ne se réduirait bientôt plus qu’à une petite tâche claire, sautillante, et j’ai eu comme un flash, une poupée cabossée, presque désarticulée. Le bleu de la nuit l’avala vers la rue Sainte-Catherine, tandis que nous obliquions vers les quais. Le fleuve flamboyait, Fourvière, ocre, blanche, dorée, en imposait sur la colline de l’autre côté de la rive. Des types passaient avec des bagnoles hors de prix toutes vitres ouvertes musique à fond, agressifs. Au volant, j’ai mis les écouteurs pour ne rien louper de la proposition.d’écriture de ce jour. Je m’aperçois que j’échange machinalement des messages avec les autres automobilistes. Pleins phares, feux de croisement, pleins phares, certains jouent le jeu, d’autres non. J’ai ouvert la porte-fenêtre qui donne sur la cour, je cherche la chatte. Il a dû bien pleuvoir car le carrelage est bien mouillé. Pas de chatte. J’ai éteint la lumière de la hotte, j’ai attendu que mes yeux s’habituent à l’obscurité puis je suis monté. Je suis resté assis sur mon fauteuil quelques instants. La maison était silencieuse. J’ai encore attendu un peu pour voir si je n’entendais pas la chatte miauler dans la cour ou sur un toit. Comme il ne se passait rien, j’ai appuyé sur la touche Entrée du clavier, l’écran de connexion est apparu avec son fond sombre, j’ai entré mon mot de passe et la luminosité de l’écran m’a jailli au visage comme quand on sort du ventre de sa mère, cette solitude-là… …le mercredi soir on rentrait fourbu. Les autres jours aussi mais on aurait pu lui faire avouer sans difficulté qu’aucun n’était de taille avec le mercredi soir. Le mercredi soir était un gros diamant brut. Il fallait se dire pour se sentir de taille, que l’on était suffisamment fort, il fallait ajouter souvent les mots grand, invincible, en pleine possession de la totalité de ses moyens, sinon ça n’aurait jamais pu suffire. On se serait effrité, on n’aurait pas tenu, le mercredi soir aurait très bien pu nous laisser sur le carreau, nous anéantir, il suffisait d’y penser le jeudi, à rebours, ou bien le mardi d’avance pour que l’on sente tous les pores de l’épiderme frémir. Les pores de l’épiderme sont trés réactifs à l’imagination, comme au souvenir. …Il aurait voulu certainement dire » quelque chose de cette fatigue inouïe s’il n’avait pas été fourbu. Il se serait dit à lui même de nombreuses choses pour lutter contre cette puissante fatigue. Il aurait fait comme shérazade face au sultan, il se serait raconté pas mal de petites histoires à dormir debout pour pas que la fatigue l’annule, le biffe, le balance à la décharge, le piétine, l’étouffe, le tue. Il résistait assez bien les autres jours, le mardi un peu moins en prévision du lendemain, et le surlendemain en raison des terreurs de la veille. … Il se demandait si cette maison était à lui, il en possédait une clef mais ça ne voulait rien dire. On pouvait tout à fait avoir une clef et avec cette clef ouvrir une porte, rien ne stipulait qu’au delà de cette porte on pouvait être tranquille, s’imaginer des pénates, être enfin tranquille. Enfin on lui avait fourni une clef et aussi l’illusion d’un chez soi. Presque tous jours de la semaine il pouvait s’en donner à coeur joie, seule la fatigue du mercredi soir le faisait douter. ..il se racontait des histoires pour ne pas pénétrer de plain-pied dans l’effroi ou la désespérance. Ce soir là il aurait assisté à un spectacle, ce n’était pas un mercredi soir, c’est ce dont il se souvenait soudain en traversant la cuisine dans l’obscurité. On aurait pu dire quelque chose du spectacle pour passer le temps, passer un cap, temporiser un peu. Mais on s’était abstenu. On s’était contraint. Bien que fatigué il restait encore en soi un peu de ce côté bravache. Tu es un bonhomme ou quoi ? …la musique de l’orgue de Barbarie continuait à jouer dans son sang, mais il ne dansait pas pour autant. Il s’accrocha un instant à l’idée d’une tranche de jambon qui le lâcha sans crier gare. … il ne voulait pas trop rapidement céder à la fatigue, d’accord on était mercredi soi, d’accord c’était le pli qu’il avait pris, il en était froissé un peu de s’en apercevoir. A quel point on subit les habitudes que l’on s’invente, a quel point la bave sort des babines sitôt prononcé le mot tranche, le mot jambon, à grand flot quand c’est toute la locution. Il résolu d’attraper un tabouret et de s’assoir pour observer sa fatigue, laissant la porte du frigo close, il tenta même de changer la chronologie de la semaine, après tout on aurait très bien pu être dimanche soir. ça changerait quoi. … les autres habitants ne l’accepteraient pas. Ils insisteraient. Le mercredi n’est pas un dimanche. Les autres habitants avaient des règles strictes. C’était comme ça, on avait du mal à imaginer qu’on puisse les changer. C’était aussi difficile de penser qu’on puisse changer les règles ici que d’imaginer que les riches paient plus d’impôts pour une meilleure justice sociale. C’était difficile mais si on voulait se laisser une petite chance que les choses changent, il fallait s’asseoir posément sur ce tabouret. Et ne pas lacher la fatigue du mercredi soir de l’oeil. … Que les grandes entreprises versent 25 % de leurs revenus à la collectivité était-ce si saugrenu tout autant. On pouvait rester encore un peu assit là en pleine fatigue à se le demander. Et à peser le pour et le contre sur tous les mensonges que l’on n’avait cessé de nous raconter sur le sujet. … s’ils partent, on les fera payer pareil. Vous savez les américains, s’ils sont nés aux Amériques, et qu’ils partent une semaine après, c’est toute leur vie qu’ils paient le fait d’être américains au fisc américain. … et l’on cherchait à résiter, spécialement le mercredi soir, c’était une sorte de jeu, comme d’autres vont le soir au théâtre au cinéma, au bordel, se pendre, on pouvait passer le reste de la soirée le cul sur ce tabouret, à se demander, à résister. Jusqu’au moment ou non on ne pouvait plus rien faire, plus rien dire. Jusqu’au moment où l’on se disait demain est un autre jour, il faut aller se coucher.|couper{180}

Carnets | août 2024

04 août 2024

Chaque jour un petit ébranlement, quelque chose s’érode. Au début on accueille la nouvelle avec chagrin, on cherche à s’accrocher. Fabrique de la nostalgie. On s’embourbe. Une distance se creuse. Un écart. Cela peut prendre un certain temps avant qu’on ne change de point de vue. Est-ce du temps perdu ? Y a t’il vraiment du temps à perdre, du temps à gagner ?Le grand effroi provoqué par la nouvelle que le saint-homme put-être dans le même temps un satyre pourrait bien avoir quelque chose de risible.Ce rire là est terrible, il appartient encore à l’écart. Et en même temps sans l’écart comment voir ?Ceux qui manipulent la pensée ont tout avantage de nos tristesses, de nos découragements, mais il ne peuvent rien contre ce rire. Ce rire dans lequel nous perdons toutes nos illusions comme nos chaines. Le 31 juillet je relis ça, comment le raccrocher à la fatigue, à la continuité de cette fatigue, au flux incessant de toute fatigue. C’est que le sentiment de culpabilité, de honte, de regret, de remord, encore bien présent m’empèche. Un sentiment m’empèche toujours. Peut-être est-ce une cause possible de vouloir rester sans coeur. En même temps qu’on ne le peut. On voudrait d’un côté et de l’autre ça résiste. Il y a donc bien une ou plusieurs formes antagonistes ici, une figure. Une gueule cassée. Ce qui me ramène en 14. A la fréquentation de tous ces vieillards qui vivent autour de moi, partis cette année là fleur au fusil. Les boches feraient pas long feu, on reviendrait vite, à temps pour les récoltes. Dans quel état ils sont revenus, il fallait voir, et encore à mon âge je ne voyais pas tout, seulement l’absence de bras, de jambes, les difficultés respiratoires, la fatigue écrite en lettres grasses sur leurs visages. Ils en avaient eu pour leur fatigue. Ils avaient épuisé les vieux concepts de vaillance d’héroïsme, d’endurance, de répétition, ils en étaient revenus secs comme des coups de trique, déssechés jusqu’à la moelle, avec des regards vitreux. Ce qui n’a pas empêché que quelques vingt-ans après ça recommence, ainsi la der des der n’aura pas été la dernière, il leur en fallait toujours d’autres, toujours plus, et c’est encore loin de se terminer au jour d’aujourd’hui. Quelle honte pour l’humanité. Ce sont des guerres que l’on devrait résoudre à l’intérieur qui sont ainsi projeté vers l’extérieur. A cause de la fatigue, c’est forcément encore elle la responsable, ça se voit maintenant comme un nez au milieu de la figure. La fatigue du capitalisme quand il n’a plus d’autre issue que la guerre. Parce qu’il se refuse à toute autre possibilité, il sent qu’il risque de trop y perdre, de ne plus se reconnaître. En revanche la répétition fait qu’on les reconnaît bien ceux qui tirent les ficelles, on les voit avec une éblouissante clarté. Sauf que je me suis entraîné de longue date, je sais voir le soleil en face sans être perturbé, sans me laisser intimider, sans me soumettre. Tu essaies de te donner un peu de coeur à l’ouvrage mais dans le fond est-ce que tu y crois vraiment, n’as tu pas déjà dépasser les bornes de ta fatigue, tu essaies encore de te débattre dans quelque chose, regardez tout le remblai que j’en sors, regardez-moi ça, comme j’ai creusé profond la terre, comme j’en ai une paire, comme… C’est possible, tu as peut-être raison, j’ai peut-être encore besoin d’une bougie de préchauffe, je suis du genre diesel, finalement il faut bien que je l’admette. j’aurais cette tendance très 19 ème à tenter de flanquer des pelletées de charbon dans la chaudière, de faire chauffer la locomotive. Alors que l’ère du feu est révolue l’ardeur est révolue. Nous voici parvenus dans d’autres fatigues, dans l’ère du bug, du fps, de la ram, la fatigue liée à l’obsolescence des cdroms et des ordinateurs, autre manière de classer les fatigues, si tu n’es pas riches tu n’as pas assez de puissance de calcul, pas assez de mémoire vive, pas de Mac, pas de keyboard gamer. Tu es encore en retrait par rapport à cette modernité de la fatigue, celle aussi des fils d’actualité des reseaux sociaux. Tu t’es laissé entraîner par le mouvement c’est vrai, mais jusqu’à un certain point, est-ce l’âge, une certaine forme de sagesse, de lucidité, la fatigue qui t’a fait te déconnecter de ce monde si fatiguant à force de bavardages, à force d’être résolument virtuel et factice. Est-ce que parfois tu ne regrettes pas un peu de participer au mouvement général. Oui cela m’arrive, comme il m’arrive aussi parfois d’avoir envie de fumer encore une cigarette ; Mais je me suis inventé une stratégie pour lutter contre cette hypnose de l’envie. Le mot TAXE surgit presque aussitôt et le dégoût qui l’accompagne. Il faudrait encore ralentir. Je le sens, ça va encore bien trop vite. Peut-être que le fait de relire chaque phrase, d’étudier les mots de chaque phrase et d’attendre un peu avant la suivante, pourrait m’aider, s’enfoncer dans ce lieu encore plus que représente la phrase où son recoin, le mot. D’où une compréhension plus claire de ce dont ne cesse de parler F. Comment une fiction peut dépasser la réalité à force de précision, de détails, non pas pour décrire mais pour submerger quelque chose en soi, chez le lecteur, pour lui faire toucher du doigt toute l’ambiguité qui ne cesse de résider entre la chose en soi, la chose vue depuis le dehors, depuis le dedans, et au bout du compte sa disparition presque quasi totale à la fin. Comme lorsqu’on on pense avoir aperçu un éclair dans le lointain, la nuit, alors qu’au dessus de soi, aucun nuage n’est visible. 2 aout 5:51. Je relis et il faut encore que j’en rajoute. Pour aller jusqu’au bout d’un autre genre de fatigue, la fatigue du don. Je me souviens, déjà enfant, ce n’était déjà jamais assez, même après avoir donné ma chemise, je crois que la pensée de donner ma peau, ma chair, mes os continuait à me hanter ainsi que cet obstacle, l’impossibilité de le faire, comme si ce n’était jamais assez, jamais suffisant, comme un défaut d’accomodement de ce que signifient vraiment les mots échange, valeur, prix à payer, marchandise, amitié, amour. Comme si tout était finalement déjà perçu comme marchandise, très tôt, précocement. Si j’avais pu alors me débarrasser de moi dans le prix d’un échange, si j’en avais eu la moindre possibilité, je n’aurais alors pas hésité à le faire. En contrepartie qu’on m’aime un tout petit peu, pas grand chose, une parole vraie, que je sentirais au moment où elle serait prononcée indubitable, irrévocable, ou un geste. Or tout n’était jamais empreint que de fausseté, quelque chose m’en avertissait presque simultanément, malgré tout mon désir, tout mon allant, toute ma volonté de m’illusionner, à inventer des merveilles. L’horrible, l’effrayant, le décevant arrivait ventre à terre dans cette simultanéité de l’échange. Peut-être parce que justement ce n’était jamais autre chose que de l’échange. De là est-il honnête de penser que, soixante ans plus tard je sois aussi crévé par toute notion d’échange, bien possible. Et surtout interesse toi à la manière dont tu règle le problème de cette fatigue là, par le don, par tout le déversement d’encre ( virtuel puisqu’il ne s’agit plus que d’une sorte de bruit numérique) chaque matin. Illustration recto verso carte postale appartenant à la famille ( 1910)|couper{180}

Carnets | août 2024

03 août 2024

Un homme qui ne tient pas compte de la fatigue, de l’expérience, qui chaque matin remet son ouvrage sur le métier, chasse son dégoût, le débusque et, au moment de l’achever, lui fait grâce. Un homme qui fuit toute idée de projet. Dont l’unique combat est de réduire tout projet à néant. Puis, soudain, il examine le ressort de ce combat, de cette prétendue nécessité, et croise le regard de la Gorgone. Pas de bouclier pour lui renvoyer son reflet. Pétrification en statue. Il devient un roc anonyme parmi les monts alentour, une île dans un archipel. Un homme qui ne veut pas avoir de projet ni de méthode parce qu’il croit être un arbre. Parce qu’il croit en la patience. Parce qu’un pommier ne donne pas des poires. Parce que la vie est là avant lui, qu’elle sera là après lui, parce que c’est la seule évidence qu’il a trouvée. Je ne me souviens plus de la date exacte à laquelle j’ai écrit ça. Avant que je ne focalise mes sens et mes pensées sur cette fatigue, curieux de retomber dessus. Ça y est, ça me revient, c’est ma réponse à une proposition d’écriture de l’atelier, mais il me semble que d’avoir pénétré si loin hier dans la fatigue, dans la lecture de son histoire à travers les âges notamment, agit sur certains critères habituels avec lesquels on fabrique de la proximité ou de la distance avec ses propres actes, ses propres pensées. (Comme c’est lourd et fatigant à écrire cette phrase.) Comment faire en peu de mots, par économie, parcimonie même, tout autant sinon mieux ? Voilà aussi une vertu que je pourrais attribuer à cette fatigue. En faire moins mais mieux – encore que le mieux soit l’ennemi du bien, comme on me l’a tant rabâché. Hier soir, j’ai écouté la proposition 32, j’avais pris un demi Dodormil et je me suis dit qu’en écoutant F., non pas le sommeil mais une rêverie propice à l’élaboration d’un texte adéquat surgirait le lendemain. C’est une méthode. Bon, au matin pas de miracle, il faut seulement retrousser les manches et se mettre au clavier. Sauf que j’ouvre mon WordPress, je me demande ce que j’avais prévu d’envoyer aux lions pour cette journée et je tombe sur ces trois paragraphes à la limite du sibyllin. J’en ai d’abord honte, chez moi la fatigue et la honte semblent entretenir des liens très intimes. Cela vient du fait que l’on m’a enfoncé dans le crâne qu’il fallait à tout prix, et j’insiste sur le « à tout prix », être fier de soi. Au moins sur son lit de mort, pour ne rien avoir à regretter, partir léger, l’âme en paix. Ce qui est troublant, c’est la relation insidieusement installée entre le prix de cette fierté et la légèreté de la satisfaction finale. Comme s’il fallait œuvrer, se démener sang et eau pour « mériter » sa mort. Ou tout du moins une mort acceptable, d’autant plus aisément qu’elle ne le serait si on n’avait pas fait tous ces efforts, montré de la ténacité dans l’effort, de l’allant et de la vigueur dans la bataille, et bien entendu une marée de cadavres jonchant le sol, occis de notre propre main. Cela ne m’a jamais ému, ni attiré. Sauf peut-être, comme la plupart des enfants, quelques velléités de ressemblance avec Thierry la Fronde, Zorro, ou Joss Randall. Mais vite balayées ensuite, du moins le croit-on, l’espère-t-on. Ce qui s’avérera faux avec le temps car l’éducation subie n’est pas de la catégorie des sous-vêtements que l’on change au quotidien. Drôle que je parle de sous-vêtements pour exprimer la possibilité de changer de point de vue sur cette éducation. Est-ce que le fait de ne pas vouloir changer de slip relèverait d’une sorte d’endurance à subir les assauts de la saleté, à lutter contre la fatigue occasionnée par les diverses hontes à combattre en secret, à s’entraîner à la présence de la souillure pour ne pas se laisser entraîner vers une idée totalement odieuse de propreté ? Car des gens propres commettant des crimes en plein jour, j’en vis beaucoup. J’en vois encore, et ce n’est pas quand je fermerai les yeux qu’ils disparaîtront. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faille avoir le cul sale pour être un brave homme, évidemment, pas de conclusion trop hâtive. Je n’élude pas complètement l’idée de répondre à la proposition 32. Je la conserve dans un coin de ma tête ; combien de temps vais-je ainsi la conserver, puis certainement l’oublier. Car c’est ainsi que les choses se passent, je l’ai souvent observé : on veut remettre à plus tard, au lendemain, au jour suivant, et ça ne se fait au final jamais. Mais je n’ai pas non plus envie de me jeter tête en avant dans la rédaction de cette proposition 32. En fait, je constate aussitôt que je veux y penser que je n’ai pas d’appui, que cette vidéo est très bien d’accord, bravo à David Foster Wallace, bravo à F. Mais moi, je n’ai plus du tout cette acuité du regard, je ne dispose plus du tout du même entrain à faire confiance à la mémoire, au sens du détail, et pas non plus très fan de l’ironie avec quoi le texte est écrit. Mais c’est parce que j’ai fait le tour en moi de l’ironie, de la mémoire, de l’entrain, de leur ressort. J’en suis profondément fatigué. Prenons par exemple un quartier, lequel choisir ? Si c’était Paris, j’ai vécu à peu près dans tous les arrondissements de cette ville, mais est-ce que j’en ai véritablement conservé quoi que ce soit, ai-je à ma disposition suffisamment de détails, d’anecdotes, d’éléments significatifs pour évoquer tel ou tel quartier de la ville ? Non, la vérité est que non. Tout ce que j’écrirais à ce propos ne serait pas autre chose qu’une fiction. La fiction me fatigue quand elle veut se faire passer pour la réalité, et vice versa également. Voilà un centre de cette fatigue, l’impossibilité de choisir entre réalité et fiction. Il en résulte cet état de sidération, une immobilité, une attente toxique, mais qui à force de s’y exercer permet d’une certaine façon de fabriquer seul un antidote, si toutefois dans la plus grande sincérité que je peux je l’écris. F. dis de prendre un événement significatif, une fête par exemple. Je m’aperçois soudain que je me refuse presque systématiquement à participer à ce genre d’événement. Puis j’ai l’image de la petite rue Emile Zola, à Lyon, à l’angle de laquelle nous habitions, il y a désormais vingt ans d’ici. De nos fenêtres nous pouvions apercevoir la floraisons des magnolias en février, et derrière le théâtre des Celestins. La rue des Archers en bas de chez nous n’était déjà plus peuplée que par des magasins des fringues. On devait faire le tour du quartier durant de longues minutes avant de pouvoir se garer. Mais ce soir là un 8 décembre de l’année 2003, S. et des amis avions décidé de participer à la fête des lumières, une institution de cette ville. J’étais là dans cette rue étroite, la foule était si dense que j’avais la sensation d’avoir perdu mon autonomie de mouvement, épaule contre épaule, corps à corps, la masse grouillante de la foule m’avait comme soulevé de terre à mon plus grand effroi, j’étais avancé plutôt que de décider de la faire par moi seul. Et cela me dégoutait, et cela me fatiguait, profondément, puissamment, j’étais confronté à une impuissance incommensurable. Du spectacle, de la fête je ne conserve guère que cette sensation désagréable. C’est raté pour la proposition 32, pour l’instant en tous cas. Illustration image mise en avant, portrait d’enfant retrouvé, très abîmé, ce qui lui donne bien du charme, dans mon carton, mais aucune légende.|couper{180}

Carnets | août 2024

2 août 2024

18 juillet, 23h30. Et bien la proposition du jour résonne avec ce que je fais ou crois faire, peut-être sur ce blog, ou l’autre, ou encore dans la peinture, partout. C’est-à-dire à fuir toute notion de projet. J’ai élaboré récemment, il y a quelques semaines, une sorte de système. Scribe compulsif, j’écris tout un tas de textes sans queue ni tête, mué par une sorte de nécessité, parce que j’ai dû entendre et croire qu’il fallait une nécessité sinon rien. Donc j’écris du matin au soir, du soir au matin, accumule, réponds à la nécessité. Peut-être une façon raisonnable d’exister sans trop emmerder le monde – encore que tout le monde n’opinera pas, c’est courru d’avance. Ruiner de cette façon la sacro-sainte idée de nécessité comme celle de projet ou de méthode est forcément un crime de lèse-majesté. L’avantage de cette méthode est de découvrir qu’il n’y a pas d’avantage à repousser trop loin ces publications. Vouloir prendre de l’avance sans creuser en profondeur tout ce que ça implique. Une sorte d’égarement léger en résulte, une ivresse si l’on veut, du même type que celle dont parle Manganelli dans Centurie. Cette ivresse, à surveiller étroitement, risque à chaque instant de s’échapper de toute velléité de contrôle – n’est-ce pas sa seule raison d’être ? Où en étais-je ? Quelque vingt textes d’avance et une impression brumeuse. Tout dépend, je pourrais aussi dire une impression délicieuse. Celle d’échapper à la chronologie, avec tout le risque que ça comporte vis-à-vis de l’angoisse (si précieuse) entretenue avec le temps. Le fait de perdre quelque temps cette relation amoureuse, passionnée avec l’écoulement, le sablier, les horloges, le désir ou la trouille de la mort. Ce n’est pas une victoire. Ce n’est pas une défaite. C’est inclassable encore. C’est posé sur une marche dans l’attente d’une nomination. Dans la pénombre. En dehors des rampes de néons, en dehors du spectacle. J’écris aujourd’hui le 18 juillet un texte visible sur mon blog seulement le 2 août. Donc ce n’est pas 20 jours mais 13. Soit presque moitié moins que ce que l’ivresse (marseillaise ?) propose à l’imagination. Pourtant, j’ai décidé de le publier aujourd’hui. Pourquoi par défi de la chronologie, peut-être pour goûter à l’ivresse de l’instantanéité, ou peut-être simplement pour dialoguer avec toi, lecteur, dans l’immédiateté de la création ( mais ici tu sais que toi c’est moi toujours moi seulement moi ) En attendant, la tenue méticuleuse (j’aurais voulu tant qu’elle le soit) des chroniques m’échappe. Peut-être parce que je me serais tellement accroché à cette tenue n’ayant rien d’autre à quoi me tenir. Et qu’au bout du compte, le saut dans le vide n’étant pas décidé, il adviendrait par la bande, l’impression d’appartenir à un groupe, une communauté, un collectif, comme par surprise, avec tout l’étonnement que ça comporte. Se fier au langage plus qu’à sa pensée, à sa tête, à ses idées, c’est effectuer peut-être le même saut quantique qui fait passer du dessin mou gris sans vigueur au contraste. C’est oser faire confiance au langage, seule manifestation acceptable du génie collectif. Mais ai-je un autre choix ? Je refuse l’idée de projet. Je me suis arcbouté depuis des années désormais contre ce mot issu du mensonge capitaliste. Depuis le début. Le projet en tant que produit déguisé. Projet d’études, projet professionnel, projet de vie. Le genre de mot qui vous retourne l’esprit, vous rend malléable sans même que l’on s’en rende bien compte. Exploitable encore, avant d’être à nouveau un défavorisé. Je continue donc cet atelier d’écriture pour le simple plaisir de le suivre, pour me dire que je peux comme tout le monde suivre quelque chose, mais en revanche sans me faire d’idée, sans mijoter de projet. Ce que j’aimerais, et sans doute faudrait-il que je sois plus clair avec moi-même, c’est que le livre sorte tout armé de ma tête. Ce serait chouette (pour faire écho à Minerve). On peut rêver. Ruser. Détourner. Donc l’exercice serait de relire les 29 textes déjà écrits durant cet atelier et en sélectionner trois (sur quelle base ?), en prendre 3 que l’on pourrait ensuite réécrire ? Comme à chaque fois un début de roman. Donc au lieu d’imaginer une cohérence qui naîtrait de l’hétéroclite par hasard, prendre le taureau par les cornes et décréter que le hasard, c’est le sens qu’on impose tout à coup. Faut-il mettre les titres dans un chapeau et en tirer trois au hasard pour commencer ? Ou bien partir selon ce que l’on imagine d’affinité avec tel ou tel texte au moment précis où l’on s’interroge sur ce qu’est un choix, j’avoue que je ne sais pas me décider pour une ou l’autre de ces méthodes. Méthode. Tiens, voilà un mot qui me vient sans que je n’aie rien demandé. Méthode dans mon esprit est très proche de projet. Quelque chose de dégoûtant. Ce renoncement farouche à toute notion de projet pourrait bien faire un texte. Un homme renonce à tout projet. Il rencontre une femme dont la seule raison de vivre est d’avoir des projets et de les mener à bien. C’est tellement paradoxal que ça semble bien réaliste. L’hypnose à laquelle conduit la notion de projet, la bulle que ça forme entre les êtres. Bien sûr certains vont se trouver parfaitement heureux de mener un projet de manière collective. L’impression d’être fédéré par cette idée. Tu n’es plus seul, tu as un projet. Si tu es sans projet, on se méfie de toi, tu es à la marge, te voici désœuvré, inutile, nocif, toxique. L’idée m’a traversé de produire ce texte en réponse à la proposition 27 de l’atelier d’écriture. Puis j’y renonce, ce texte sera publié le 2 août, même si je n’aime pas les méthodes ni les projets, il semble qu’on ne puisse pas s’en passer tout à fait. Ajout du 31 juillet. C’est le cas typique d’un texte qui me fatigue sitôt la relecture. Mais je ne l’efface pas. Je me méfie de ce genre de fatigue. Il faut laisser une chance au texte de mûrir. En tous cas me voici bouté ( par une sorte de surnaturelle bizarrerie ) hors de cet atelier d’écriture, je n’arrive plus à m’y remettre vraiment, dans ce cadre en tout cas. J’ai compris (enfin ) la proposition 30 où il suffit de créer une sorte de compilation de tous les textes déjà écrits afin de pouvoir observer le travail sous un autre angle. Mais comme j’avais déjà eu cette idée juste avant, peut-être un jour ou deux, je n’arrivais pas croire que c’était exactement la même idée… Etrange. Parfois j’ai l’impression que F. lit par dessus mon épaule et qu’il s’en inspire. ( évidemment que c’est une blague, F. a bien autre chose à faire) Trouvé sur Anna’archive une « histoire de la fatigue » que je suis en train de dévoré sur ma tablette, en prenant soin d’annoter les phrases : Une hypothèse traverse ce livre : le gain d’autonomie, réelle ou postulée, acquis par l’individu des sociétés occidentales, la découverte d’un « moi » plus autonome, le rêve toujours accru d’affranchissement et de liberté ont rendu toujours plus difficile à vivre tout ce qui peut contraindre et entraver. C’est que la fatigue est au cœur de l’humain. Usure inéluctable, elle incarne sa « limite », au même titre que la maladie, la vieillesse ou la mort. Elle symbolise sa fragilité, son « manque », désignant un obstacle largement partagé : celui, « interne », venu des limites de sa propre existence, celui, « externe », venu du monde, de ses contraintes, de ses oppositions. Car, dans le cadre qui est le nôtre, celui de l’histoire de l’Occident, la perception de la fatigue varie d’une époque à l’autre. Son évaluation se déplace. Ses symptômes se modifient, ses mots s’ajustent, ses explications se déploient. Immense parcours où il nous faut croiser plusieurs histoires : celle du corps, de ses représentations et des pratiques de santé, celle des modes d’être et d’exister, celle des structures sociales, celle du travail, de la guerre ou du sport, autant que celle de nos constructions psychologiques, jusqu’à notre intimité. Les diverses façons d’évoquer la fatigue au cours des âges, notamment au Moyen-âge, ne change rien au fait qu’on ne puisse tant définir ce qu’elle est. On la perçoit visuellement en premier lieu chez autrui car on s’attend via à un certain nombres de signaux évidents, on nous aura certifié cette évidence, cernant une lassitude, un épuisement, une fuite des humeurs, un déssèchement, à ce que ça nous parle de la fatigue, d’une image proche de celle de l’anéantisement où de la mort. Ce que l’on prone évidemment en creux dans cette histoire c’est l’endurance, l’héroIsme, l’enorme « bonne » volonté à en remettre un bon coup pour assassiner son ennemi. Sauf que l’histoire ne conservera la trace de ces actes héroiques que d’une caste ou l’autre, les valeureux chevaliers portant 25 kilos de métal sur le dos, ou encore les saints qui vont pieds-nus à Saint-Jacques de Galice, au Puy-en-Velais.La fatigue c’est quand on sent parfaitement bien à l’intérieur de soi que l’on est en train de perdre son temps, qu’il y a une plaie quelque part ( mais où ?) par où le temps comme une humeur parmi d’autres s’échappe, nous échappe. Car si je prends un moment pour m’asseoir au beau milieu de la fatigue, si j’essaie de savoir cet endroit d’où elle fuit, comme on examine avec minutie la chambre à air d’une bicyclette, il m’est fort difficile de le sentir en un point précis, indaignable. le 1 aout, 8h. Bien lu une cinquantaine de pages entre hier et aujourd’hui, les lionnes de L. E. Je comprends qu’il puisse y avoir un genre de fascination. Et ça donne aussi envie de se lancer dans cet exercice de flux intérieur, c’est vrai, mais pas sûr mille page bon Dieu. Et revient encore une fois cette impression d’être berné par quelque chose, je ne sais quoi, l’art contemporain en tout. L’aspect terriblement technique au dépens de la sensibilité me paraît-il. Et ce qui me semble troublant c’est que si contre culture il ya, par exemple en littérature, l’usage des listes, des inventaires, notamment celui de produits de grande consommation est un contre-emploi. C’est mettre encore trop à l’honneur, et qui sait à la postérité des choses abosolument stupides, totalement dénuées d’importance, de la réclame ni plus ni moins. Mais peut-être à propos de L.E, je parle sans savoir, je ne suis pas allé jusqu’au bout, je vais encore trop vite, des jugements à l’emporte-pièce, de quel droit t’en mêles-tu, qui es-tu pour t’en mêler, sans compter que ça ne risque d’interesser que toi seul comme d’habitude, et encore, tout au plus un jour ou deux, le fait que tout ça me paraît terriblement « intello », et aussi moi disant comme ça paraît « intello », je ferais mieux de me dépecher d’aller arroser, avec la chaleur qu’il va encore faire aujourd’hui, d’être un tout petit peu utile à quelque chose, aux plantes au moins, et à la chatte qu’il faut nourrir, je me suis demandé hier soir en la caressant si nous étions des âmes soeurs s’épaulant en cette vie pour affronter et si possible résoudre un soucis d’âme, comme nous avons désormais des vies bien calmes réglées comme du papier à musique, si l’on peut dire, cela pourrait laisser penser que nous avons vaincu notre curiosité pour le monde ou pour autrui, en grande partie, car je ne peux pas me passer de livres, et de contempler les plantes, comme elle les oiseaux, pensé aussi et ce depuis plusieurs jours que je ferais tout aussi bien d’écrire dans un cahier, un carnet comme autrefois, le carnet nécessite suivant la taille une économie, le cahier il le faut gros, épais, broché, j’aimais particulièrement ce genre de cahier autrefois, je ne me souviens plus du nombre de pages, 192 de mémoire mais pas sûr et pas envie non plus d’aller vérifier, le fait est qu’aujourd’hui on est tenté d’aller tout vérifier, c’est si facile de taper un mot sur un moteur de recherche, Lucy Ellmann, apophtegme, Avenue Charles Vénuat, Vallon en Sully, Charles Vénuat, Claro, pogrome, le fait est qu’il suffit aussi de vouloir faire la liste de toutes ces recherches effectuées pour qu’au bout de quelques unes on cale, comme si la mémoire n’était valable que vive, pour une durée très limitée, un genre de maladie d’Alzeimer se propageant dans le monde occidental à la vitesse des vagues au pied du Mont-St-Michel, Mère Poularde, douleurs terribles dans les pieds, le gauche comme d’habitude, l’omelette bien baveuse, les étendues plates de cette partie du monde dont on se demande encore si c’est du normand ou du breton, crèpes, galettes, pavés trempés dans le café, fondant sur la langue, la langue de boeuf avec une sauce aux capres, légèrement filandreuse, oh le souvenir même du goût au début effroyable de la langue de boeuf, auquel on s’habitue avec les années, dimanche d’hiver après dimanches divers, à sentir l’odeur qui monte depuis la cuisine vers les chambres, et celle des rognons sauce madère, oh mon Dieu, je ne suis jamais à Madère, je ne sais même pas où c’est, et le pire c’est que je trouve même pas ça grave, pas ennuyeux, pas désolant, je sais qu’à tout instant je pourrais taper Madère sur mon moteur de recherches, tant que je dispose d’un moteur de recherches, combien de temps encore disposerons-nous d’un moteur de recherches, est-ce que déjà la moteur de recherches ne dispose pas de nous, et je me demande aussi si je ne suis pas ici dans la lecture puis la copie de L.E dans un nouveau plan de la fatigue, dans le fait de fatiguer quelque chose en mettant plus de point seulement des virgules sans même avoir recours au fameux le fait que. [2 août 5:51] Je relis et il faut encore que j’en rajoute. Pour aller jusqu’au bout d’un autre genre de fatigue, la fatigue du don. Je me souviens, déjà enfant, ce n’était jamais assez, même après avoir donné ma chemise. Je crois que la pensée de donner ma peau, ma chair, mes os continuait à me hanter ainsi que cet obstacle, l’impossibilité de le faire, comme si ce n’était jamais assez, jamais suffisant, comme un défaut d’accommodement de ce que signifient vraiment les mots échange, valeur, prix à payer, marchandise, amitié, amour. Comme si tout était finalement déjà perçu comme marchandise, très tôt, précocement. Si j’avais pu alors me débarrasser de moi dans le prix d’un échange, si j’en avais eu la moindre possibilité, je n’aurais alors pas hésité à le faire. En contrepartie, qu’on m’aime un tout petit peu, pas grand-chose, une parole vraie, que je sentirais au moment où elle serait prononcée indubitable, irrévocable, ou un geste. Or, tout n’était jamais empreint que de fausseté, quelque chose m’en avertissait presque simultanément, malgré tout mon désir, tout mon allant, toute ma volonté de m’illusionner, à inventer des merveilles. L’horrible, l’effrayant, le décevant arrivaient ventre à terre dans cette simultanéité de l’échange. Peut-être parce que justement ce n’était jamais autre chose que de l’échange. De là, est-il honnête de penser que, soixante ans plus tard, je sois aussi crevé par toute notion d’échange ? Bien possible. Et surtout, intéresse-toi à la manière dont tu règles le problème de cette fatigue-là, par le don, par tout le déversement d’encre (virtuel puisqu’il ne s’agit plus que d’une sorte de bruit numérique) chaque matin. Morts presque en même temps deux monuments, Charles Juliet et Annie Lebrun|couper{180}

Carnets | août 2024

1 er août 2024

« Car la vie n’est en réalité que cela, se détendre et bondir, bondir et se détendre. » Lucy Ellmann, Les lionnes Ma mère était souvent fatiguée À l’adolescence, la réaction que j’opposais à sa fatigue était de l’agacement, de l’énervement. Je n’arrivais pas à comprendre comment une femme au foyer, disposant de tout son temps libre, pouvait rester allongée sur un canapé toutes les après-midi. Mon père non plus d’ailleurs. Sauf que nous n’étions pas d’accord, ni lui ni moi, sur les raisons de nos agacements mutuels. Lui aurait voulu qu’une femme pimpante l’accueille au retour de la chasse, au moment de déposer une biche morte sur la table ; moi, j’aurais voulu que ma mère fasse quelque chose de sa vie, autre que des tâches subalternes, prétextes faciles, songeais-je alors, pour se lancer tout son saoul et à la moindre occasion dans les jérémiades, ce hobby qu’est pour ce genre de femme , le lamento, la lamentation perpétuelle. Elle s’était réfugiée dans la fatigue. Elle était une bonne peintre, mais elle n’inventait rien ; des modèles lui étaient nécessaires, voire indispensables. Elle recopiait fidèlement des reproductions trouvées dans des magasines, un faible appuyé pour les petits maîtres flamands. Puis, je crois qu’elle s’était rendue compte d’une lacune rédhibitoire : l’impossibilité d’inventer des œuvres personnelles, un blocage qui l’empêchait de se lancer dans l’inconnu, dans l’étrangeté. Je ne sais pas si cela lui faisait peur ou si, au bout du compte, ce ne fut pas cet effroi qu’elle laissa s’installer en elle peu à peu, et qui n’était rien d’autre qu’une passerelle menant vers la fatigue. Tu ne peux faire que des hypothèses, aussi intelligentes qu’elles puissent paraître lorsque tu les formules. Pour toi, l’intelligence est une sorte de réflexe pour combattre tes peurs, probablement les mêmes d’une certaine façon. Car déjà il t’apparaît évident qu’un terrain propice à la fatigue est un héritage. Et bien sûr, il n’y a pas de notaire pour lister les différents biens constituant ce patrimoine que tu reçois comme un legs, taxes comprises. Et dans les taxes justement, l’obligation d’émettre toute sorte d’hypothèses sur ce que contient vraiment cet héritage. Cependant, l’intelligence, bien qu’étant la manière « normale » ou normative d’aborder ce genre de réalité, ne la résout pas. Non, l’intelligence ne réduit en poudre qu’elle-même et ce presque systématiquement. Il te faudrait une autre approche, et c’est à cet endroit que le cœur encore te manque. Il faudrait mettre du cœur à l’ouvrage, comme on le disait si facilement à l’époque, comme pour te révéler un secret. Mais tu n’en tiens pas compte, en ce temps-là, celui de ton adolescence, tu crois avoir inventé l’eau chaude, le fil à couper le beurre, et bien sûr l’intelligence, rien que ça. Pourtant elle fut une femme jeune, une jolie femme, certainement pleine d’entrain. Lorsque je revisite le carton où je range les photographies de la famille, je la vois sourire. Si toutefois on peut se fier vraiment à ces photographies, sans penser de trop aux nécessités de la pose. Donc elle désirait apparaître souriante, ou bien lui avait-on recommandé de l’être pour la photo. Puis, à partir de la cinquantaine, sur des photographies en couleurs moins bien prises, moins bien cadrées, capturées à la sauvette, en voyage, rapidement, des instantanés, parfois des Polaroïds elle ne sourit plus. Elle porte ce masque de mélancolie qu’hélas j’ai conservé d’elle à chaque fois que j’essaie désormais de me souvenir de ce visage. Elle affiche une mine fatiguée, creusée par ce que j’imagine être la désillusion. Je me souviens de la mère de ma mère , Vally, ma grand-mère estonienne. J’essaie de me souvenir d’elle afin de traquer les signes d’une fatigue plus ancienne. Vally était, au moment où nous la connûmes, mon frère et moi, une femme dépourvue de tendresse, dépourvue d’affect – du moins c’est l’idée qui me vient aussitôt que je me rappelle la difficulté des rencontres, tous les stratagèmes pour éviter les embrassades, les étreintes, et aussi l’indifférence cruelle dans laquelle elle nous tenait en tant qu’enfants. On ne pouvait pas en vouloir à Vally pour cela, elle était notre grand-mère maternelle, et l’histoire qu’on nous racontait sur elle n’était pas de la catégorie des histoires à l’eau de rose. Elle avait quitté l’Estonie avec son époux en 1917, à une époque où les bolchéviques, ayant conquis les terres baltes, les mettaient à feu et à sang. En fait la vérité je la su des années après, et encore après de nombreux doutes et tâtonnements, la véritable raison de leur exil c’était à cause des pogromes. J’avais toujours pensé jusque là qu’il avait fallu attendre les nazis, pour qu’on s’en prenne aux juifs ce qui ne collait évidemment pas avec les dates, mais en fait pogrom est un mot russe à l’origine. Entre 1881 et 1921, bien avant que les allemands ne s’en mêlent les juifs sont déjà des boucs émissaires en Russie et dans les pays baltes ; mais on s’en tiendra généralement pour l’histoire officielle à la Révolution, aux rouges. C’est ce que l’on dira pour expliquer leur exil et l’anticipation d’un manque de liberté qui freineraient leurs ambitions. Lui était peintre, elle couturière mais de haut vol puisque sa propre mère avait été au service des Rostopchine, peut-être même de Sophie, qui deviendra plus tard la comtesse de Ségur, lorsqu’elle s’installa à Paris. Tu veux encore sombrer dans l’autobiographie une fois de plus. N’est-ce pas une façon de botter en touche, de fuir le sujet, sans doute parce que ce sujet devient de plus en plus énorme, énorme comme une pelote de laine quand tu le découvres en tirant sur un simple brin de laine. Quelque chose de ce genre effectivement, mais qui vient du grand-père paternel. Lui, le monde le fatiguait depuis toujours, mais il ne tenait pas compte de cette fatigue ; c’était une simple donnée de l’existence qui ne l’a jamais empêché de vivre. Ce que j’en retiens, c’est cette persistance à vouloir toujours raconter les mêmes sempiternelles histoires que nul ne voulait plus écouter. Et je crois que moins on désirait qu’il parle, qu’il raconte, qu’il invente, plus il en remettait des couches et des couches. Il racontait pour s’opposer à quelque chose, c’est devenu limpide avec le temps. Enfin, c’était la stratégie qu’il s’était inventée. Raconter en roue libre, de façon compulsive, sans tenir compte du fait qu’on l’écoute ou non. Une sorte de discipline quasi bouddhiste, en tout cas un véritable travail sur soi, de pondre tous ses récits sans s’attacher au moindre embryon de reconnaissance, ni aux flatteries, pas plus qu’à l’indifférence, à la répulsion que cette discipline personnelle occasionnait parfois. Déjà, à l’appui de ces différentes sortes de fatigues dont tu te souviens, tu pourrais tirer des conclusions, comprendre en grande partie les raisons de la tienne. Car bien sûr et contre toute attente, toi qui n’as pas de cœur, tu as pris cette responsabilité d’endosser toutes ces fatigues anciennes, de vouloir les décortiquer, reconstituer le puzzle. Et pourquoi te sens-tu donc poussé à commettre ce genre d’acte héroïque ? Qui te le demande ? Je me souviens de cette histoire qu’un ami m’avait racontée à propos des oiseaux. Je crois qu’une grande partie des raisons que je peux invoquer se trouvent dans cette histoire. Quand les oiseaux vont boire, il y en a toujours un qui reste en retrait pour prévenir les autres d’un potentiel danger. À la moindre alerte, le groupe ainsi averti s’égaie. Autrement dit, il faut bien que quelqu’un se sacrifie pour la survie du groupe. Le nombre de fatigues que je porte en moi représente autant de fois le moment où le groupe doit sa survie à un lanceur d’alerte. Sauf que la plupart des lanceurs d’alerte ont succombé à leur mission. Aucun n’est revenu indemne, et l’insouciance du groupe, se mêlant à une indifférence salvatrice, m’a toujours été le poids de trop, celui qui fait basculer le fléau de la balance vers l’injustice. Je peux percevoir les ravages de cette injustice, débusquée depuis toujours je crois. Mais que les choses soient claires, je n’ai ni envie de me plaindre de cet état de fait, pas plus que de déverser des flots d’encre dans l’anecdote. J’essaie d’ouvrir un peu plus grand les yeux dans le brouillard, c’est tout. Texte prévu pour être publié le 30 juillet et que j’ai reporté au 1août. : Jusqu’à ce jour, le 17 juillet, rien dit du voyage en Avignon. Vais-je commencer aujourd’hui, je constate la difficulté d’en parler. Gaché par l’entre deux tours. c’est ce qui me vient . l’effroi au creux des insomnies, se réveiller dans un pays prônant la haine de l’autre… sueurs froides. J’ai dit tout haut en buvant le café, si c’est ça je ne reste pas, je pars. Mais où… le monde étant devenu si exigu soudain. Et s’il fait moins chaud, c’est plus agréable de traverser la ville. Pour le premier soir nous sommes invités à prendre l’apéro par les propriétaires. Le type est volubile, des idées bien arretees sur à peu près tout. Leur fils est là tatoué de fond en comble. Un chien, quelle race je l’ignore avec un oeil vair à la David Bowie. Viens ici fous le camp, toute la soiree… impossible de ne pas penser qu’ils vont voter dimanche. Pour les repas je ne veux que des salades. Pas de viande. Parviens à suivre l’atelier non sans peine, le clavier de mon ipad doublant les lettres, obligé de le prendre à l’envers. A un moment ai songé que je pourrais faire signe à B. Mais non. Lu quelques uns de ses textes dans le blog du T.L. pas de commentaire. Maintenant que j’ai commencé, peux plus en faire du tout pour ne pas desequilibrer les choses. mon avis n’est pas important. Il ne faut pas croire à cette importance pour pouvoir continuer chaque jour. Sinon, c’est fini. Moins j’ai d’importance plus j’explore le trou, moins je m’interesse au remblai ; Peux pas plus pour ce matin, il faut que me prépare pour le stage. le 30 juillet à la fin j’écris encore ça : Il faudrait que tu parles de la fatigue de te relire, cette fatigue se propageant parfois à la lecture de n’importe quel texte. Cette fatigue là vient d’une urgence incontrôlable, tu ne veux pas suffisamment prendre le temps, parce que souvent tu confonds prendre et perdre. Parce que l’idée de la mort est omniprésente, parce que tu te dis toujours je n’aurais pas le temps elle m’attrapera avant, elle va me dévorer, me réduire en poudre, en cendre, en poussière. Mais ces derniers temps, est-ce parce que tu as trouvé un sujet, tu deviens roi ou toi ou soi. C’est exactement à l’appui de ce constat que tu as lu d’une traite l’essai sur la fatigue de Handke. Tu as dis je prends le temps ça va me prendre combien de temps, une journée et tu l’as fait. D’ailleurs ces interruptions où le narrateur se tutoie lui-même, c’est à cet ouvrage que tu le dois. 1 er août, 1:36. L’insomnie à nouveau. J’ai tourné dans le lit jusqu’à la limite extrême de la patience, puis me suis relevé et je suis venu relire cette page encore une fois, comme si je voulais fatiguer quelque chose encore plus, trouver la limite extrême d’un autre type d’impatience. La sensation d’écrire une longue plainte m’est venue alors que j’étais encore en sueur allongé sur le lit. C’était vraiment troublant, comme si j’avais pris le relais de celle de ma mère, qui soudain s’était faite plus discrète, presque effacée, une tâche de fond. J’ai pris une douche froide, suis descendu ensuite boire un café. Normalement les petits devaient rentrer sur Paris aujourd’hui mais les intempéries sur la ligne Sud-Est a stoppé le trafic SNCF. Nous nous sommes démenés toute l’après-midi chacun tentant d’appeler le service « junior » puis au bout du compte on nous a répondu qu’il n’y avait pas de possibilité de retour avant le 4 aoùt. Ce qui créa une jolie déflagration car les enfants devaient rejoindre leur mère le lendemain. Au final M. a trouvé un train pour se rendre à Lyon demain à 12h et des billets de retour normaux pour les enfants, ils repartiront par le train de 14h30. S. les emmera en voiture jusqu’à Perrache car pas question de prendre le train d’ici à Lyon vue l’incertitude. Je reprends donc la page en cours. Quitte à ce qu’elle devienne un roman fleuve, illisible pour la plupart. Vu à l’heure de la sieste le dernier entretien du peintre Bernard Buffet. Il s’est suicidé par étouffement quelques temps après. Cela m’impressionne, j’essaie de m’imaginer une mort par étouffement, mais je n’y arrive pas. Comme se pendre. Ce doit être terrible pour ceux qui restent. A moins d’être aller tellement loin dans le dégoût de tout, la douleur d’être, la maladie, l’impuissance, la fatigue, que même nos plus proches ne sont désormais plus que des ombres, des silhouettes , des inconnus. Le regrette t’on ensuite une fois le mal fait, en admettant qu’on puisse se voir encore, et éprouver un quelconque sentiment, du regret du remords ou simplement la joie sauvage d’en avoir terminé. J’aime bien penser à cela durant mes insomnies, à la possibilité que l’âme si elle existe puisse se survivre. Je crois même que c’est récurrent, je ne pense qu’à cela durant mes insomnies. Comme s’il fallait une certaine tension, une fatigue nerveuse, pour que je cherche une issue et que cette issue débouche sur l’énigme de l’après-vie. Je vois une grande bibliothèque en général où l’on peut piocher à volonté pour trouver la résolution à quantité d’énigmes non résolues de notre vivant. Cela peut prendre un temps relativement long, mais ici la notion de temps n’existe pas vraiment, on prend le temps qu’il faut, pour donner l’image d’une mesure, mais il n’y a que lorsque nous sommes vivants que nous sommes obsédés par celle-ci. L’élucidation des mystères peut bien prendre des millénaires, ça n’a pas vraiment d’importance, autant qu’on voudra, tout son saoul, jusqu’à un nouveau niveau de fatigue j’imagine, une saturation. Quand on a résolu alors toutes les questions, qu’on parvient à cette sorte de satiété comme après un de ces bon repas dominical, alors il est temps de rebrousser chemin, de descendre à nouveau en vibration, de revenir dans la matière pour recommencer ce que l’on n’a pas compris durant les vies précédentes. L’angoisse des âmes dans le ventre des mères quelques cinq mois avant la naissance et cette obsession de se dire pourvu que je ne perde pas trop la mémoire en revenant, avant qu’on me l’ôte comme il se doit. De là une sorte d’urgence à vouloir sortir plus vite pour conserver ces bribes. Une avidité à vouloir conserver une sorte d’intégrité, et la fatigue presque immédiate quand on effectue le constat que c’est une fois de plus râté. De là les cris, les pleurs, l’effroi de parvenir à nouveau dans un monde inconnu en étant soi-même une ou un inconnu.|couper{180}