août 2024

Carnets | août 2024

19 août 2024

Prologue, protocole, en guise d’introduction Ce n’est pas Saint-Tropez. Difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’il a pu y avoir d’autre – un fantasme de sinécure – avant la fatigue. Difficile d’imaginer la mer. Difficile d’imaginer quelque chose à la place de la fatigue, et surtout de nommer autre chose en ce lieu qu’elle occupe désormais. Elle paraît être là depuis le début. Peut-être, si j’essaie d’être juste, c’est-à-dire plisse un peu les yeux pour gommer le superflu, ne vois à cet instant que tableaux, images, peintures qui défilent. Un mouvement ininterrompu. Peut-être aussi un nuage d’encre comme en projettent les sèches, les pieuvres. Il faudrait ralentir ce mouvement, trouver des interstices, s’y infiltrer. Voir ce que ça cache. Première observation : il semble que ce qui crée l’unité, la cohérence, c’est d’abord la honte, beaucoup de hontes, assez de hontes. Tellement que, pour remplacer la rapidité et la profusion avec lesquelles elles surgissent et s’évanouissent, un seul terme peut aider : la fatigue. Encore qu’ici, à ce point de départ, le doute naît ; hasardeux d’emprunter un tel raccourci, d’associer honte et fatigue. Le doute fait partie du mouvement aussi. Le doute, puis tout de suite la honte, c’est ce qui ressort quand il s’agit de compiler les textes rédigés lors de l’atelier d’écriture anthologie proposé par F. En relisant, le rouge me monte au front et, ce faisant, m’indique une béance personnelle. C’est si écœurant que tente de combler la béance par le mot fatigue. C’est exactement comme ça que ça se passe : soudain fatigué, ça me fatigue. Alors on se couche. Pas la peine d’aller plus loin. On devient invisible sur les radars. Disparition totale. Puis je pars en vacances, quelques jours, et, bien sûr, j’essaie d’oublier cette défaite. Mais pas si simple. Le contournement est peut-être une solution. J’évite les autoroutes, emprunte les routes départementales, et durant le trajet ne cesse de ruminer les raisons plausibles de cet échec. Beaucoup de culpabilité, comme si j’avais commis le pire des péchés, celui d’abandonner. (L’étymologie de péché, c’est ça, disent les Grecs – exactement – l’échec, manquer sa cible, surtout celui de ne pas réussir à créer quelque chose de personnel, ce pour quoi on semble fait, qui nous permette d’apporter une petite pierre à l’édifice général du monde.) Voilà pour la nécessité d’écrire, la honte ou la culpabilité éreintante, un boulet qui te transforme en bagnard. Un Cayenne personnel. Comment s’y prendre ensuite sans que ça ne soit artificiel ? J’ai tellement peur que ça le soit toujours. C’est que j’ai acquis une sorte de seconde nature dans le fait de me leurrer tout seul. De m’inventer des personnages, des postures. Ne m’en rends même plus compte tant cette seconde peau colle à l’originale. Le dégoût aussi est un élément clé, ne pas l’oublier. Est-ce que c’est le dégoût du monde, de soi ? La question taraude, torture, crève. Ça doit faire aussi partie de la nécessité de crever cet abcès. Sans savoir si, après avoir coupé les branches donnant ce qu’on pense être de si mauvais fruits, l’arbre y survivra. Mais qu’importe, contournons ; qu’y a-t-il à perdre ? De cela aussi, une immense lassitude, cette question du gain et de la perte, insupportable. Bien sûr, rien à voir avec une résistance véritable, ici pas besoin d’être un Jean Moulin, de poursuivre jusqu’à la mort en serrant les dents, d’autant qu’ici nul autre à dénoncer que soi-même, alors allons-y. Le protocole, le premier texte, le préambule, l’hypothèse est là : écrire un texte chaque jour dans lequel tu pars de ce qui vient, n’importe quelle pensée, rêve, image, pour aboutir à l’idée de cette fatigue. Ensuite, à la fin du voyage, des vacances, tu fais le point et selon l’expression consacrée :Tu verras bien|couper{180}

Carnets | août 2024

18 août 2024

Depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à chez nous, en passant par les petites routes, il faut compter environ dix heures de route. En fait un peu plus si l’on s’arrète, mettons douze. Sommes partis de notre champ à huit heures et arrivés vers vingt-trois heures . Les derniers virages dans la nuit, pour rejoindre Bourg l’Argental et ensuite la vallée, la fumée blanche des usines se découpant sur le ciel sombre, le retour au bercail, la sensation d’épuisement total ; ça ne vient pas que de la route. C’est quelque chose qui guette, qui ne cesse de guetter, puis qui au moment où l’on s’y attend le moins, vous saute dessus. Fatigue et déprime. On comprend que les falaises lâchent, qu’elles perdent des pans entiers dans l’océan, la mer. A un moment, il y a toujours ce moment- les falaises n’en peuvent plus de se contenir. La fatigue, un autre nom pour l’entropie, l’usure naturelle du monde dûe au temps qui passe, dont on sait, on sent qu’il ne se rattrape pas. Toujours eu cette sensation de ne pas être abouti, achevé, fini et pour me l’expliquer, me justifier , toujours la référence au fait d’être né prématuré. C’est tout à fait ridicule bien sûr. Pour la plupart des gens que je connais, ça l’est. Et je suis tenté de me rassurer aussi en pensant que c’est tout à fait ridicule. Sauf que ça ne me rassure pas, ça m’éreinte. Ce qui m’éreinte surtout c’est de faire semblant d’adopter ce raisonnement. Alors qu’au fond, des forces obscures ne cessent de chuchoter que ce n’est pas tant ridicule que ça. Il y a toujours cette friction entre ce que pense tout le monde et ce que je pense en premier spontanément, qui semble ne rien devoir au jour mais bien plus à la nuit, au chaos, à la folie- ce que le monde nomme la folie. Mais qu’un fou en traite un autre de fou n’est-ce pas aussi ridicule, fatiguant, épuisant, surtout de tourner en rond ainsi. Je n’arrive pas à écrire de fiction, même avec la meilleure volonté du monde. Parce que la définition de ce qu’est une fiction n’est pas claire. Ainsi, partir du réel, par exemple de ce que l’on veut nous faire passer pour du réel, article dans le journal , un fait divers- pose déjà problème par la façon dont je le lis, comment on me le raconte, comment j’en comprends la raison, la motivation, les ressorts. Aussi loin que je puisse me souvenir, ce hiatus a toujours éxisté. Il y a toujours une rupture, une hésitation, un trouble, entre ce que l’on me raconte, ce que je veux bien en comprendre, ce que j’en pense ensuite. Avec au final cette sensation d’inachèvement, cette culpabilité de n’être pas certain d’avoir tout compris. Ce qui produit à la fois agacement, révolte, portes ouvertes enfoncées, régression dans des colères enfantines, trépignements, mauvaise foi, idiotie, et enfin je tombe de tout mon long, abattu, le monde m’a eu – c’est l’idée- je suis né ainsi pour être abattu. Et tout ce que je peux vouloir d’autre n’y change rien, parfois j’explique ça par cette sorte de croyance nordique en un destin funeste. Ensuite je réfléchis, je temporise, après une nuit de sommeil, les choses ne s’annoncent pas si terribles qu’on ne puisse les modifier, c’est l’illusion du jour et sa kyrielle d’espoirs. La lucidité s’écarte, laisse la place aux croyances ordinaires, l’effort est quasi naturel de maintenir ensemble tous les morceaux en apparence. On ne se rend pas compte comment cette impression de naturel nous crève. Sur la route, pendant que S. conduit, je somnole en écoutant un entretien de Nathalie Quintane datant de 2009 et que partage F. Ce que j’en retiens, sa notion d’abjection, si proche du mot ordinaire.|couper{180}

Carnets | août 2024

17 août 2024

22h30. La fatigue du voyage n’est pas la même selon que l’on connaît ou non la destination. J’imagine qu’un pèlerin de Saint-Jacques devait se faire bien des idées, des fantasmes, et que la déception était relativement vite oubliée en pesant dans la balance toutes les péripéties, drames, tragédies, pour y parvenir. Avec le GPS, on inscrit le nom d’une destination : San Sebastián par exemple, et on y est en à peine quelques heures. La technologie nous aura dérobé ce que finissait par trouver le pèlerin après la déception. On n’est même plus déçu puisqu’on n’a pas eu le temps de fantasmer, d’espérer. Nous avons testé les pintxos dans un restaurant japonais. Nous ne nous sommes rendu compte de la bévue qu’au moment de payer l’addition. On s’en est tenu les côtes, c’était la compensation. Puis on a inscrit ensuite Saint-Jean-Pied-de-Port sur le GPS et on est reparti par la nationale pour essayer de ralentir l’arrivée de l’automne. C’est là qu’on a dégusté nos meilleures tapas. Ambiance de fête, ici on porte au cou des foulards jaunes. Comme nous avons entendu que la fête allait durer toute la nuit, on a décampé du camping municipal attenant à une arène de pelote basque. On a trouvé un champ mis à disposition par la commune pour les indigents, il y a des sanitaires, grand luxe. Depuis la lecture de Départementales de F. me suis surpris à lire des faits divers, occupation inédite. Ainsi hier tombe sur un article de Ouest-France, région Isère : Un homme et une femme tous les deux âgés de 81 ans et membres de l’association Ultime liberté, prônant le droit au suicide assisté, ont été placés en garde à vue à Grenoble (Isère), a annoncé le parquet jeudi 15 août 2024. Les militants sont soupçonnés d’« exercice illégal de la profession de pharmacien » et de « propagande en faveur de produits préconisés comme moyens d’aide au suicide », a précisé la justice (l’AFP) Il y a de quoi faire. Titre en gras : Grenoble. Deux militants pour le suicide assisté suspectés d’avoir donné des médicaments à une femme chapeau : Un homme a alerté la police mercredi 14 août 2024, affirmant que deux octogénaires avaient tenté de tuer une femme âgée de 91 ans en lui fournissant des médicaments. Les deux suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue. Voici un point de départ. De quoi s’aventurer. Bien entendu ne s’agit pas d’imiter F. Plutôt de s’interroger sur son protocole. Difficile de ne pas donner une opinion personnelle. Qu’on leur foute la paix serait la moindre des choses- c’est ce qui me vient spontanément. Ensuite possible de s’interroger sur leurs relations. Est-ce un couple par exemple mari et femme de 81 ans, deux potes qui adhèrent ainsi que leur prétendue victime à l’association. Ensuite bien d’autres questions découlent des précédentes. Peut-être que ce jour là la chaleur leur devenant de plus en plus pénible… Peut-être que la nonagénaire avait été, l’était-elle toujours la maîtresse d’un des deux militants. Comment planifie t’on cette aide au suicide assisté. Un document écrit peut-il prouver la bonne foi, y a t’il rémunération … s’agit-il de quelque opération vénale, une affaire auhentiquement sordide avec vol des bijoux de famille, TV écran plasma, cafetière L’Or Barista, collection de capsules de bière à la clef… Dans quel décor la scène, quartier résidentiel ou HLM… En plus Henri Brulard le dit Grenoble est une ville détestable. Peut-être que rien n’a changé depuis Sthendal, peut-être que la société actuelle y est aussi un peu pour quelque chose si on désire mourir si jeune. Sans parler des mouroirs mis en place pour ignorer la vieillesse et la mort, l’obsession rentable d’une eternelle jeunesse taillable et corvéable à l’infini nous bouchant la vue sur ces réalités là.|couper{180}

Carnets | août 2024

16 août 2024

Lu le manuscrit de Départementales (vie de province) envoyé par F. Pas question de donner un avis ; me concernant, ma lanterne s’est éclairée un peu plus sur la notion de protocole. Écrire à partir de faits divers, se réapproprier l’événement avec des mots à soi sans lâcher ou se laisser déborder par l’intime, quelle discipline ça requiert. Calaferte avait fait quelque chose du genre ; lui disait : « que les faits bruts, pas d’affect ». Truman Capote avait écrit De sang-froid, le seul d’ailleurs de lui que je n’ai pas lu. Il est quatre heures du matin, c’est la première chose qui me vient, ces petits textes de F. comme de petites bombes à retardement. Petits par la taille, mais… non, j’ai dit que je ne donne pas d’avis. Lu aussi quelques billets sur des blogs. Quelle importance de savoir ce que j’en pense. Impression qu’on creuse ensemble, que cette tâche requiert déjà suffisamment de force, d’énergie, pour ne pas avoir à en ajouter. Oui, c’est un réseau social, WordPress, c’est exact, moins tapageur cependant que les autres, certainement. La raison vient en premier lieu de notre matière à chacun et chacune, pétrie de silence dans le silence. C’est un autre type de bruit, disons ça, voilà. J’aperçois des changements de braquet chez les uns et les autres, des côtes qui demandent effort et retrait, des pentes sur lesquelles on file sans plus tenir le guidon, poussé par une étrange euphorie, et ce même voire surtout au plus profond de déprimes carabinées. Mais qui suis-je pour en parler, en juger ? Personne, qu’un œil qui s’entrouvre à peine qu’il se referme déjà, refabriquant à partir de ces quelques bribes une réalité, ma réalité – toujours subjective – malgré la fatigue de ces efforts à fournir. Est-ce que bloguer c’est pêcher, dans tous les sens du mot pécher qui est aussi accessoirement une traduction de échec en grec, échec de ne pas parvenir à sa véritable expression personnelle et à préserver la relation qui lui revient avec le reste de l’univers. Parfois, impression de crever quelques instants une surface, comme une baleine remonte pour venir respirer, souffler avant d’y retourner. Une réalité encore plus terrifiante se fait jour à coup de flashs, d’éclairs. Une paranoïa sans doute. Ma paranoïa. En tout cas, le mensonge à cet instant est tout à fait évident. Limpide. Il procure la sensation désagréable, presque intolérable, d’une simulation à très grande échelle. Une entourloupe encore jamais vue de mémoire d’homme. La survie alors doit tout à l’art de la navigation, car un seul faux pas ( on le sent encore plus quand on traîne la patte) , nous jetterait aussitôt dans les abîmes du doute. Un doute insondable cette fois. Étrangement, nous n’avons pas profité de cette journée supplémentaire offerte en compensation. Suis resté allongé à lire presque toute la journée ou à somnoler. S. a préféré le pont, les mots fléchés, le soleil. Une légère tension vers 15 h, puis après 18 h, et donc sommes partis marcher nos deux heures quotidiennes. Déjà, on peut sentir dans l’air les premiers indices de l’automne ; les jours raccourcissent, et il fait même frais la nuit, c’est ce qui m’a réveillé.|couper{180}

Carnets | août 2024

15 août 2024

Malafama, le nom du bateau. S. me le traduit par “mauvaise humeur”. Surtout s’il pleut, ajoute-t-elle. En tout cas, je viens de finir le 347 et déjà envie de commencer le 348, comme si la dose n’était pas suffisante, qu’il fallait encore creuser un peu plus, quoi, un canal carpien. Et puis, au hasard, je lis : “avoir du caractère ne signifie pas avoir mauvais caractère”, et je repense à mon père. Avoir du caractère, pour beaucoup de sa génération, aura signifié cela. Puis, par capillarité, à leur production, leurs rejetons. Souffrir silencieusement toute l’absurdité de ce monde demande autre chose que de la hargne ou de la mauvaise humeur, il faut ce qu’on appelle des nerfs. Ainsi, ces promenades journalières sont-elles un calvaire, mais au cours desquelles on peut merveilleusement comprendre la notion d’humeur, bonne ou mauvaise, selon l’état d’une voûte plantaire, des os, des muscles et des tendons. Toutes ces choses dont on ne tient pas compte lorsqu’on est jeune et insouciant. La douleur, la fatigue qui vient de leur répétition, de ces fatigues ou douleurs, de leur omniprésence, d’une peur naturelle de se sentir vieillir, ou d’une autre insidieuse émanant du déni, tout ça érode le masque des apparences, y compris de façon autoréflexive, surtout de manière narcissique, de ce qu’on croit ou avoir cru être. Le caractère semble lié par héritage au fait qu’il puisse exister une bonne et une mauvaise façon d’aborder, d’affronter la douleur comme la fatigue. Et, rémanence, les expressions qui accompagnent cette volonté ou non-volonté : du nerf, du cran, serre les dents — tant et tant qu’on finit par ne plus en avoir, de dents, sans bien s’en souvenir, savoir, reconnaître l’ancienne utilité. Quelque chose se vide pour laisser place à quelque chose d’autre. Ces deux objets restent indéfinissables un temps, comme sur la crête d’une vague, dans une immobilité tremblante et chancelante, l’ultime d’une vague d’épuisement physique ou nerveux. On sait qu’on ne peut s’attacher à la mauvaise humeur seule pour continuer. Le propriétaire du bateau nous invite à partir plus tôt que prévu, car il avait oublié une maintenance. Soit il nous rembourse l’équivalent de la journée, soit il fera un geste équivalent si on revient. Nous faisons semblant de ne pas comprendre, nous réfugiant derrière la barrière des langues, et proposons de rester une nuit de plus en contrepartie ; nous irons nous promener durant la réparation. Sans trop d’espoir, car nous avons bien saisi le sens du message. En ce qui me concerne, aucun dommage à partir plus vite, le temps maussade aidant et le fait que le nom du bateau me fait écrire sur l’humeur, le caractère. Je suis déjà remboursé. Six heures. Nous avons droit à une nuit de plus en compensation du temps alloué à la maintenance. C’est normal : j’ai trouvé la raison pour laquelle nous avions atterri là. Preuve à l’appui, ce texte. Rien d’extraordinaire en fait, c’en est tellement fatiguant.|couper{180}

Carnets | août 2024

14 août 2024

Écrire c’est prendre le pouvoir. Ce qui fait déja une bonne raison pour ne pas être prophète en son pays, en sa famille. Les familles n’aiment pas les autobiographies. Les archives départementales pas bien non plus. Un texte digne de ce nom doit pouvoir survivre au minimum cinquante ans en milieu hostile. Mourrez, attendez cinquante ans, repassez nous voir disent les archives départementales. Quelle chance de ne pas vouloir écrire une autobiographie ; en serais fatigué d’avance. Et puis rien à revendiquer, pas d’avis si durable qu’il survive à une journée, pas de compte à règler, pas de bénédiction lorgnée, qu’on me reconnaisse, c’est déja fait, mon bulletin de naissance le dit, qu’on m’aime serait risible, alors quoi, pas un seul ressort à compresser ni détendre, rien ne me pousse vers l’autobiographie. L’autofiction serait plus appropriée, toute la difficulté cependant qu’on la confonde avec de l’égotisme n’est pas mince. La fatigue due aussi aux boites aux étiquettes, cette réduction des os que le mort faute de tout se doit d’effectuer seul, jusqu’au scrupule, la poussière, l’oubli. Hier nous discutons de vacances passées, stupeur de n’en trouver aucun souvenir. Seulement de vagues impressions comme lorsqu’on se réveille. Alors que tu as une mémoire d’éléphant la plupart du temps me dit S. Pareil pour le sens de l’orientation ajoute t’elle, je te trouve de plus en plus perdu. Drôle d’effet. J’y repense en écrivant ce matin. La vraie raison qui me pousse à écrire est peut-être du même ordre que celle du Petit Poucet. Vouloir retrouver le chemin de la maison. Puis une fois découvert le pot aux roses, le fantasme, la chimère, c’est qu’on en aura pris l’habitude, l’usage et plus d’autre motivation que celle-ci. Donc ça commence par un désir de ne pas vouloir se perdre, ou de perdre des êtres, des objets, des pensées, des rêveries, puis les voir disparaitre, se voir disparaitre en écrivant justement. Nous allons au Guggenheim aujourdhui. Est-ce possible de plisser les yeux, gommer tout le superflu, percevoir l’essentiel. Mais fatigué aussi énormément par l’idée qu’il puisse exister un essentiel, à part aller ensemble visiter un musée quel qu’il soit. 19h. Il pleut. L’eau s’est engouffrée par une lucarne que nous avons oublié de fermer. Une bonne heure pour tout écoper éponger hier soir. Repas frugal puis au lit. ce matin réveil à cinq heure, il faudrait dire quelque chose de la ville de Bilbao, du Guggenheim, puis je me souviens que n’ecris pas une autobiographie, pas plus qu’un guide touristique. Peux dire tout de même que bien apprécié Yoshitomo Nara, le jambon, le vin blanc verdeto. Pour le reste, et spécialement Martha Jungwirth, il faudra y revenir. Et notamment sur la réflexion Das ist Scheise, c’est de la merde, de la part d’un quincagénaire teuton traversant le lieu d’exposition. ah oui voilà ça revient, les deux verbes vaciller et chanceler, au bout de cette longue journée de marche, après écoper éponger les voici enfin. l’art contemporain propose de vaciller chanceler assez régulièrement, signe sans doute d’une grande fatigue de notre humanité, on chancelle se tenant en funambule entre un c’est de la merde et un c’est génial|couper{180}

Carnets | août 2024

13 août 2024

On ne prend pas l’autoroute, on est fatigué d’engraisser Vinci et autres, surtout que c’est déjà payé et sur plusieurs générations, grassement. Nous, on prend les petites routes. C’est plus long, plus tranquille. Six heures au lieu de quatre, pas grave. On le sait d’avance qu’il ne fait pas beau, dès Bayonne on le sait, le pare-brise et les essuie-glaces le savent. Arrivée dans le port de Getxo vers 13 h. « Vous trouverez les clés du bateau au bar des skippers », dit le message. Merci Google Translate. Puis le gars arrive et nous explique tous les boutons. Il est pressé, on comprend en gros qu’il se dépêche parce qu’il est pressé, un bon gars soit dit en passant, en tout cas pas du tout collant, au poil. Ce qui fait que vers 14 h 30, on joue les skippers. Piqué un roupillon illico, position chien de fusil en grimpant sur le toit, il y faisait frais, petite brise, petit roulis rappelant de lointains souvenirs de fœtus, si ça se peut. Puis grande marche à nouveau, sans souffrance la vie ne vaudrait pas tripette. Où donc est ce foutu super mercado ? Bref, on a doublé le temps prévu par le GPS. On a escaladé une montagne tandis que toute une foule nous croisait, descendant. Les hommes portent ici des vêtements de femmes et même se maquillent. Remarqué aussi que tous portent un petit foulard vichy, mais couleur gris bleu, autour du cou, sans doute un signe de ralliement. La première heure d’ascension s’est plutôt bien passée, une souffrance correcte, pas de paroxysme. Mais au bout de deux heures, impression de marcher sur des moignons. J’avais vu des femmes se traîner à genoux vers un saint quelconque, à Guimarães, Portugal, j’en suis désormais, sauf que pas de saint au bout, juste le bateau de Popeye. J’écris ces quelques lignes sans conviction. Écrire à la sauvette en voyage ne permet pas de palabrer. Réveil à 4 h 26, je relis, bof. Drôle que quand je le fais, c’est toujours avec au départ cette petite euphorie, puis quand je relis, bof. La relecture est fatigante. Pire : décevante, décourageante, écoeurante. De la merde. À moins que ce soit une autobiographie, là pas de risque, elles sont toutes bonnes sinon excellentes, le lecteur fabriquant tous les romans à partir de… Ce n’est pas de moi, c’est de Philippe Lejeune, expert en autobiographies. L’idée d’en rajouter, que ce n’est pas assez, jamais suffisant, provient d’une carence de tout à l’origine — en couveuse — jamais réglée. On a beau faire jusqu’à l’érémitisme le plus loin qu’on peut, les jeûnes, les privations, l’abstinence la plus grotesque, rien n’y fait ni n’y fera. Après avoir commis tout l’inverse dans l’excès, rien n’y fait, n’y a fait, ni ne fera. Seul le vivre, ou accessoirement le mourir, sont des vecteurs, jamais une destination, une maison. À la fin, épuisé, c’est la détestation de tout en bloc, en vrac, et de soi surtout. On se met à comparer les torchons et les serviettes : où donc ai-je fichu mes mouchoirs or, ni, car. Puis on retourne s’allonger sur un traitement de texte, un canapé, l’herbe verte des sempiternelles hypothèses que tout aurait pu se passer autrement si… L’éreintant autrement si|couper{180}

Carnets | août 2024

12 août 2024

Au 39 avenue Bertrand Barère — juriste, politicien sachant habilement barrer sa carrière en se barrant au bon moment, 1024 interventions lors de la Convention, rendu célèbre par ses Carmagnoles, sans précision s’il s’agit de vestes, de chansons, ou de charrettes poussées vers la guillotine — puis évasion vers l’Empire. La Force, son côté sombre, ou la force l’ayant quitté ou la foi, l’intérêt toujours primant, il fait bien 39 degrés. Mais il y a la clim. Ne pas utiliser celle de la chambre, c’est écrit en rouge sur crème, seul document d’accueil. Mais peu nous chaut, ce n’est pas un château, juste un appart. Une étape.On laissera les portes ouvertes en grand. N’en mourrons pas. Lever du bon pied, vers 5 h, fais les cent pas en quête d’un café. Ici trône une super cafetière de marque L’Or Barista, mais que des capsules de thé. Donc, un verre d’eau glacée à la place, et visite de la terrasse, charmante., m’assois, écris, jouissant de me livrer en toute impunité au vice. Puis nous marchons, il est à cette heure sept heures, pour trouver une boulangerie, un jus. Ce qui nous mène aux halles Brauhauban . Une plaque indique que riche industriel, aurait fait cadeau du terrain et de la construction de l’édifice à la fin du XIXe siècle. On reconnaît encore (un peu, car très rénové) le style Eiffel, avec ses poutres métalliques et ses verrières. Les croissants sont mous comme de la chique. Si tu avais bien voulu attendre huit heures, mais tu es toujours si impatient… Pour adoucir, j’offre mon petit gâteau servi avec mon double expresso. Bien tenté, la discussion dérive vers le programme de la journée. Il faut faire quelque chose, même le dimanche. Ce sera le musée Massey. Mais cet après-midi, flânons, paressons, au moins jusqu’à 10 h. Tu as vu, on a de la chance, il y a même l’Intermarché d’ouvert. En digérant mon croissant mou, des pensées me viennent sur l’époque actuelle. Hier soir, arrivant, cette sensation étrange d’une ville fantôme : personne dans les rues, presque aucun trafic, et puis la place de Verdun (qui se situe tout au bout de l’avenue Barère). Aperçu de ces commerces de bouche en vogue : tacos et tapas, sans oublier les sempiternelles pizzerias. Mais où donc aller pour ne serait-ce que lire sur un menu “poule & porc de Bigorre” ? Pas ici en tout cas. Ce n’est même pas pour en manger, je ne m’attache qu’à la verdure, aux salades, mais même ça, s’il n’y a pas dedans un je-ne-sais-quoi de japonisant, des ingrédients exotiques, ça ne va pas. Ce qui fait que le goût d’hier n’est plus du goût d’aujourd’hui, même dans l’étendue d’une vie, drôle de mystère. C’est comme pour dire que le monde, le temps lui-même, subissent ce genre de fatigues : de la langue, du palais, des yeux et de l’ouïe. Il leur faut toujours en changer, parfois en bien, souvent en pis. L’impérialisme américain, avec sa fast-food, nous déglingue peu à peu l’appétit pour le Bigorre, et pas seulement. On finira par la pilule au goût unique, comme la pensée unique, l’odeur unique, le spectacle unique, la position unique pour faire l’amour. Plus de vie privée, y en a-t-il même jamais eu vraiment ? Il faut tant que tout se sache, se décrypte, se classe, s’enregistre… ce tout qui ne durera qu’un déjeuner de soleil dans l’histoire générale du silex et des comètes. Même gros doute soudain sur la culture, on s’y aggrippe tant que ça en devient suspect. Et pourtant comme j’aimerais ne faire que cela de mes journées, de mes nuits, lire et écrire, écrire et lire. Flâner encore, rêvasser, lire et écrire à partir de ces rêveries de ces flâneries. Si n’etais obligé de traverser autant d’âneries d’épuisantes noirceurs encore pour y parvenir. Pas déçu puisque je n’espère rien quand poussant la porte du musée Massey la petite dame derrière le comptoir éplorée nous informe que niet, vous pourrez pas voir l’exposition d’Antonio Saura ( prononcer ça aura, en roulant légèrement le r ) et comme pas envie de voir des hussards vêtus de pieds en cape sans oublier leurs grosses toques de toqués du sabre, on ressort. Profitons pour visiter le grand parc peuplé de paons. On y découvre des essences aussi fabuleuses qu’insolites avec des fûts démesurées ( notamment un magnolia gigantesque ) et des écorces jamais vues jusque là. Un bien beau parc avec une statue de Jules Laforgue, né à Tarbes. Et puis des années vraiment que pas gouté une glace caramel beurre salé, ( artisanale le mot est précisé ) ce qui clôture agréablement la ballade. Reste de la journée passé à relire autobiographie des objets, et drôle comme marchant mieux lis mieux, enfin, plus fluide. Demain nous partirons de bonne heure, la valise déjà bouclée près de l’entrée. La météo annonce des nuages, un temps gris sur Bilbao, ça tombe bien car fatigué de tout ce ciel bleu et soleil. Clin d’oeil du monde invisible, ce petit arbre orangé mis en lumière, et cette sensation qu’on y retrouve comme à la reconnaissance d’ un visage|couper{180}

Carnets | août 2024

11 août 2024

Coûte que coûte, tout coûte chez les tontons Macoute, pas à pas, Frank Zappa, chaque pas compte. Lever du jour. 6 h pétantes. La petite musique du travail, invariable, pathétique, ici et là : clefs, portes, contact, moteur, action. Non, ça ne va pas, tu dors debout Coco, refais-la moi, avec le sourire cette fois. Ricanement des mouettes. On est allés à la mer, hier, comme la vache au taureau. Elle n’était pas froide, ou si l’on en avait la sensation, c’est qu’on était bien chaud, trop chaud, George Bernard Shaw. C’est fou comme ici à Sète, fais risette, le jour se lève vite, bleu-bite, connais-tu cet apocope de bitau mon frèrot. 1840 encore et toujours dans les parages décidément, tout converge, Serge. Moins marché, nous nous sommes rendus, sans résistance, au Miam et aux Halles, qu’en dire Candy, que je n’ai encore pas pu manger d’huître tellement sept fois tout le monde en reprenait, pas de table accueillante, coelacanthe. Parlons du Miam, évitons de baver. Pas bien apprécié, toute cette nostalgie du dernier étage m’a bien dégoûté. Écoeurant. Soldats de plomb, vieille vaisselle, vieux ustensiles, boîtes en pagaille, tout ça en gros du siècle passé, comme le temps passe vite, sybarite. Suis réticent, récalcitrant, la fatigue m’empêche de disperser l’énergie, par exemple en éloges funèbres ou autres. Parfois me le dis en douce, oh la pauvre vieille, oh le pauvre vieux, mais c’est comme bien des choses, ne partage pas ces admirations concernant le miroir de l’armoire à glace même cassé Cassy, et bien que le délai de sept ans soit largement périmé, me dis toujours persiste à voir de biais, à ne plus… et ainsi ni rétrospectivement pas plus que réflexivement. L’affaire est pliée, bien rangée, impeccable, sur l’étagère de l’armoire – toutes et tous dans le même sac, moi itou, moi surtout, moi avant tout ; et si par bol l’engeance a pu avoir parfois son p’tit quart d’heure de gloire, non non non ! mais trop de sottises, regarde, encore, encore plus près, plisse les yeux, beaucoup trop de sottises. Qu’on meure ou qu’on vive ne change pas grand-chose. L’espèce ahurie, holoturie tant pis si c’est pas comme ça que ça s’écrit, celle qui se targue de penser, je pense j’essuie, pense comme un pied oui, pas plus loin que le bout de son intérêt, autrement dit, comme moi. Moi, Moi, Moi… Mais quand je surprends tout ce qui se dit, s’écrit sur un mort, alors là saleté d’Horla zut, chair de poule. Le pompon étant spontanément atteint quand il s’agit d’un mort connu, une ex-célébrité. La concurrence joue des coudes, à qui mieux mieux. Alors que si l’on prenait le temps d’interroger les proches, de fouiller dans le passé, tout serait bien loin d’être aussi noble que le proclament les folliculaires, les speakers et speakerines, Jacqueline Langeais quoi , Yves Mourousi. Grande, immense fatigue de cette répétition sous le soleil – celle des nécrologies, comme des ovations, des médailles, médaillons, des satisfecit, noli me tangere, emballez-moi donc tout ça, oui, et ce poisson crevé dans ces feuilles de choux, en toute actualité, et surtout l’oubli, n’oublions pas l’oubli, et de rafraîchir le présent, si caniculaire en ce moment. Sinon, au total, sommes arrivé à Tarbes, ça ressemble à Pau, il y fait tout aussi chaud.|couper{180}

Carnets | août 2024

10 août 2024

Un peu de tenue. J’essaie. En marchant, en boitillant, par les quais et les rues. Depuis le parking public du Mas-Coullet (anciennement Cayenne Sud) vers la rue Mario Roustan. Pourquoi S. a-t-elle tant besoin d’une si grosse valise ? Les GPS, comme souvent, hallucinent, indiquant un coup vers la gauche, non, vers la droite. Fureurs. C’est un ancien député, Mario ou Marius ; il vaut mieux faire une pause. La chaleur ou l’agacement proche de l’incandescence se fait sentir. Connu pour avoir promulgué la loi sur la mutation par paire chez les fonctionnaires. Bon, encore un effort, ça monte légèrement. Bientôt au 45, pourvu qu’on ne soit pas tout en haut, mais peu de risque ici de trouver sept niveaux. Relu ce matin quelques pages d’Autobiographie des objets de F.B. Obligé de relire certaines phrases plusieurs fois. Comme si une relation se créait entre la marche douloureuse et la lecture, une opacité. Juste à droite du 45, aperçu des peintures très moches au premier regard : grises, boueuses, sans contraste. La jeune femme était en train d’arranger sa vitrine, avec de petites pierres et des panneaux de bois que plus tard je compris qu’ils avaient été peints en Grèce, très moches aussi. Puis N., la jeune femme en question, nous invite à entrer et je me perds en félicitations sur l’aspect brut de ses créations. Je fais mon prof. Quel est donc le vrai et le faux entre ce qui surgit dans l’esprit et ce qui sort de la bouche en toute spontanéité ? C’est à croire… ni l’un ni l’autre, certainement. Visite de Bouzigues, étang de Thau. Longue marche mais bien tenue, moins claudiquant. J’aurais pu prendre des huîtres s’il y avait eu des moules-frites, mais comme non, nous sommes repartis vers Sète sans déjeuner. Descendre enfin depuis la Croix Saint-Clair, par le chemin du pèlerin, un véritable calvaire. J’ai serré les dents, n’en pensais pas moins. La chapelle tout en haut, visitée, ne date que de 1870, mais les peintures, les fresques, sont dans un tel état de délabrement, ça serre le cœur. Et penser aussi à la « va-vite », celle de De Vinci, procédé révolutionnaire qui fit long feu quelques années après. Alors qu’une fresque, comme un livre, au départ, n’est-ce pas fait pour durer des siècles, au minimum ? Pour passer le temps, réécouté un podcast sur Beckett en descendant toutes ces marches dans la douleur. Étrange surtout la sensation désagréable que distillent les diverses biographies, à vous dégoûter des biographies totalement, si ce n’était déjà accompli, bien profondément dans l’inconscient.|couper{180}

Carnets | août 2024

9 août 2024

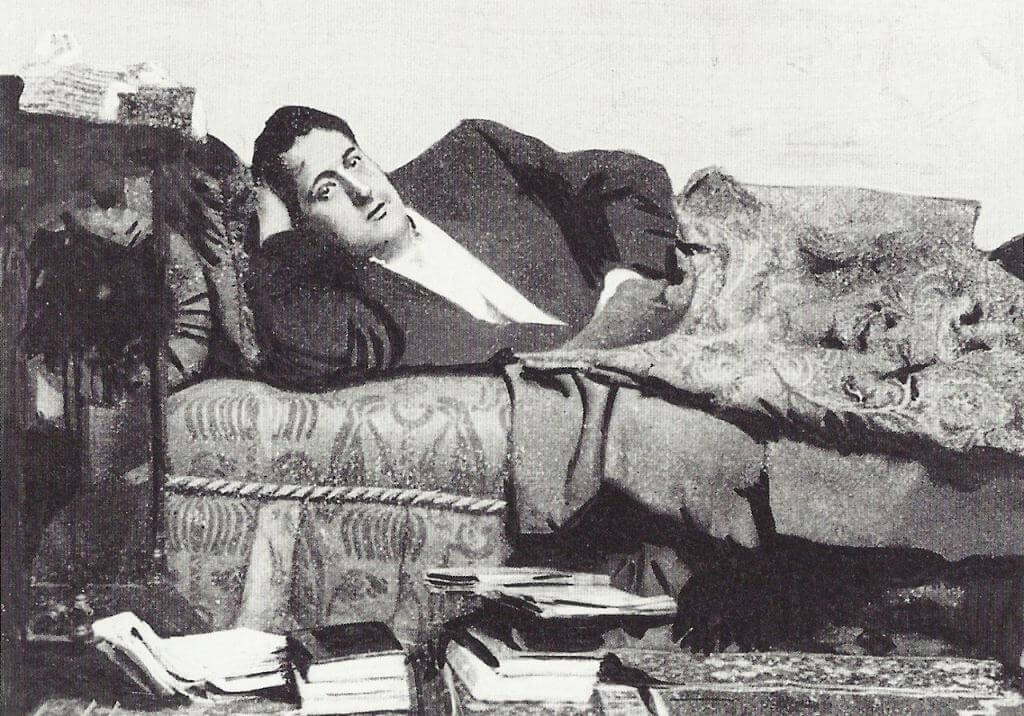

Lecture de l’Apollinaire de Daniel Oster. « Ce nom qu’on lui a donné, il le ressent comme un NON. Ne se reconnaît pas dans ce tracé étrange qui le désigne tout à fait. S’éprouve comment restant à faire. N’accepte pas les caractères acquis, codes de l’hérédité, empreinte familiale, griffe sociale : tout cela qui ne comble pas sa béance. L’écrivain est toujours le prématuré par excellence, celui qui vient au monde par défaut, gros d’un manqe inconciliable avec la pseudoplénitude de l’establishment qui dit j’existe avant de ( pour ne pas ) se poser la question QUI SUIS-JE ? » On ne parle pas assez de la fatigue quasi immédiate d’avoir à porter un nom dans quoi on ne se reconnaît pas. Aussitôt la pensée du mot affublé surgit. Et, avant la notion d’agrafe de fibule celle d’une fable, une affabulation, un mensonge. La fatigue de ce mensonge, de tout ce qu’implique la convention sociale, le fait d’avoir à porter un nom que l’on ne s’est pas choisi soi-même ou encore un nom donné quasiment par la force des choses, le hasard, même si le hasard fait bien la plupart des choses. Quel verbe convient, recevoir, hériter, être affublé, nommé, c’est un poids contre quoi on ne fait pas pièce consciemment, c’est plutôt une sensation, un léger malaise, un vertige, qui nous entraîne vers la chûte. Comment ne pas être un fantôme si déjà l’éreintement naît d’un patronyme à porter. Le problème est de taille se familiariser avec le son qui nous désigne. Déchirante la déchirure d’un son d’un cri, se scinde en deux, la mère, l’enfant. Se vider d’un côté, remplir un espace de l’autre, la béance se propageant des deux côtés de l’infini. Vite un nom pour la combler. Combler comme boucher, combler comme rendre heureuse, heureux. Chou blanc car la béance ne se comble pas ainsi, l’extase dont on ne sait si elle provient du plaisir ou du déplaisir reste une énigme logée dans chaque portail, chaque squelette, chaque chair. Reste la preuve, l’acte civil, le bulletin de naissance, le livret de famille, preuve d’amour ou de haine qu’importe, preuve ne valant qu’au regard d’un monde dont la préoccupation principale est de combler les décombres, de colmater les fuites, les égarements, d’être un monde décidé par une poignée imposant sa règle au plus grand nombre. C’est par la fatigue, l’éreintement, que voici les rivages de l’insupportable, les sommets du pire, et les envisageant enfin qu’ils nous en délivrent, voici donc l’alchimie. La fatigue trouvant ainsi à terme -sans doute, sans doute possible, sans qu’il ne réside plus le moindre doute, la plus solide de ses raisons ou de ses causes. J’ai pensé que je pourrais faire un livre assez honnête de tous les fragments écrits à propos du seul prologue de ll’atelier anthologie. C’est comme dans cette histoire, cet homme qui s’en va pour réciter le Notre Père et qui s’arrète soudain pour méditer sur le mot notre et père, qui ne peut se rendre plus loin avant d’avoir résolu l’énigme du commencement, du balbutiement, d’une prière. Poétique, sans doute un peu trop. La poésie n’est pas requise, elle ne fait pas sérieux. S’enfoncer dans les livres sur la trace du Roi, par la phrase, le son des mots, recouvrer ainsi non pas un nom digne de ce Non, mais ce fantôme bien plus présent soudain que toute présence tout autre corps palpable ou chair. Une familiarté peu à peu quand on pénètre l’énigme à tâtons qu’on s’y enfonce ensuite, découvrant un lieu, un espace, un habitat, un foyer. Pierre Michon, l’année dernière encore me paraissait si artificiel, mais c’était sans compter l’exploration de ses phrases dans lesquels je m’engage à nouveau comme si toute une année de solitude acharnée m’avait débarasser d’entraves, d’un moi gênant, ce moi affublé du nom de l’état civil.|couper{180}

Carnets | août 2024

8 août 2024

Je reprends le cours du journal au jour le jour. Ce qui, en l’écrivant, n’a pas de sens, je m’en rends compte. D’abord parce que cela n’a sans doute rien à voir avec un journal. Ensuite parce que je n’ai pas envie de m’interroger sur ce que c’est, ce que ça pourrait être. Il y a encore un effondrement après plusieurs autres. Comme ce jeu de poupées russes. En arrosant les plantes, je reste fasciné par un surgissement de jeunes pousses d’une couleur prune au sommet du rosier, celui qui nous a offert ces magnifiques fleurs jaunes cette semaine. J’arrosais donc tout en pensant certainement à ma vie, puis le flux s’est brusquement interrompu devant ces toutes petites pousses, cet effort de la plante à se perpétuer. Je dis effort, mais ce n’en est probablement pas un. Peut-être n’y a-t-il même pas une sensation, un mot qui pourrait décrire cette production de nouveautés, du point de vue de ce rosier. Dans une immanence, la plante se perpétue, se dilate ou se contracte, se dessèche et meurt ; cette idée de la mort et de la renaissance, encore une fois, m’appartient. J’aimerais m’en défaire. Être une plante parfois, un arbre, ça m’aurait énormément plu. Mais je n’ai pas choisi cela ; à l’origine, j’ai voulu expérimenter l’être humain. Pas déçu. Enfin si, souvent, mais cette déception appartient à l’humain, pas à cette chose capable de choisir en quoi elle désire s’aventurer. Sans doute, voici ce à quoi je pense sitôt l’ayant écrit, ai-je parfois honte de ce genre de phrase, de propos, de rêverie, de pensée, et les tais, n’en parle jamais. Sans doute cette honte s’accompagne-t-elle, naît-elle d’une fatigue – toujours la même, ai-je la sensation – de constater à quel point le monde de mes contemporains semble hermétique à de telles pensées. C’est une fatigue devenue familière avec le temps, une récurrence, autant que ces gens que l’on a l’habitude de croiser dans la rue d’une ville, toujours les mêmes étrangement quand on emprunte le même trajet, quand on s’aperçoit des rythmes, des rituels, des habitudes qui font tenir ensemble la ville, les gens, la rue, les magasins devant quoi l’on passe – non sans éprouver l’espoir ou l’inquiétude que tout puisse d’une seconde à l’autre changer, ne plus être pareil, se métamorphoser – sans que rien justement ne change. Et cet étonnement qui nous traverse comme une sensation fuyante, tellement subtile, que rien n’a changé, que tout pourrait se maintenir ainsi autant qu’on le veut, ou pas. Et pourquoi voudrions-nous que quoi que ce soit se métamorphose, que quoi que ce soit ne change pas ? Est-ce vraiment un désir nous appartenant ? Car il apparaît soudain que c’est le désir seul le plus important et peu importe nos choix, les siens, le cheminement dans lequel nous le conduisons, l’accompagnons, changement ou fixité, tout lui va dirait-on. Et comme tout lui va, le sentant, nous voici soudain en marge de celui-ci, spectateur ou badaud. Et il semblerait alors que s’explique quasiment tout ce que nous nommons la nature ainsi ; aussi bien la pierre, l’arbre, les animaux et les hommes, des fréquences visibles où s’est arrêté pour on ne sait quel motif, le désir. Et l’on n’imagine même pas qu’il puisse y avoir des fréquences auxquelles nos yeux, nos sens, n’ont pas accès, pas plus qu’à la nature fondamentale de ce désir. Enfant, il me semble qu’on est d’autant plus proche de ce désir qu’on ne sache l’exprimer. Plus nous pénétrons ensuite dans le labyrinthe du langage, dans le monde ne se réduisant plus qu’à des concepts, des sentiments balisés, des choses, plus nous nous éloignons de ce désir brut et celui-ci s’entoure d’une violence, enfin d’une sensation douloureuse quand on y songe encore. La douleur provenant d’une séparation en train, en ce moment même où l’on se souvient, de naître à nouveau, de se répéter infiniment, et nous revivons aussi la fin, la mort de s’en découvrir à terme séparé. Hier nous avons appris avec une grande tristesse la disparition de S. C’est F. qui nous a envoyé un SMS pour nous l’apprendre. Voici ce monde. On entend une notification, on touche l’écran du smartphone de l’index, on compose un code, l’écran de veille servant aussi de gardien s’évanouit et la mort s’affiche dans un laconisme effrayant, un nombre limité de caractères. L’occasion de vérifier encore à quel point un événement si réel, voire même l’événement le plus réel de tous, notre mort ou celle d’un proche, traverse l’espace devant nos yeux ébahis sans que nous n’ayons accès à sa solidité, sans qu’elle ne soit presque aussitôt rangée dans la catégorie des faits divers qui nous assaillent de toute part, et que nous désirions nous en préserver surtout de la même façon que nous avons appris à nous protéger de l’information en général, en la banalisant aussitôt, en nous engouffrant dans le réflexe du zapping, comme s’il suffisait d’appuyer sur le bouton d’une télécommande imaginaire désormais pour surfer – c’est le terme adéquat – sur la vague constituant l’ensemble des événements de nos vies. Avec au final une sensation de médiocrité qui serait l’unique résidu d’une bonne conscience rongée jusqu’à son trognon. Car ce qui nous empêche à cet instant de penser à D., le compagnon de S., et non seulement d’y penser mais d’empoigner le téléphone, de composer son numéro, de lui dire de vive voix « j’ai appris la nouvelle, nous sommes de tout cœur avec toi », nous ne le savons pas. Une gêne, ce sentiment qui surgit presque immédiatement comme prétexte nous attire, nous nous enfonçons à l’intérieur de cette gêne comme en quête d’une habitude confortable dont rien, absolument rien, ne saurait à cet instant précis pouvoir nous déloger. Et c’est de nouveau la honte, cette découverte de ce manque d’élan, de naturel, d’empathie, de communion, qui nous transporte à nouveau vers la fatigue, ce lieu qui s’approche de l’idée même de néant, où le désir, quel qu’il soit, nous a abandonné.|couper{180}