réflexions sur l’art

Ici, l’art n’est pas un objet figé mais un lieu de pensée en mouvement. Peinture, écriture, regard : tout devient matière à interrogation, parfois ludique, parfois grave. Ces réflexions empruntent autant à la philosophie qu’au souvenir de gestes, à l’anecdote d’atelier, à la mélancolie ironique. Peindre, c’est parfois rater ; dire, c’est souvent déformer ; l’œuvre est résidu de tentatives accumulées. L’artiste-écrivain avance en hésitant, creusant les mots comme la toile. Il ne cherche pas à expliquer l’art, mais à habiter ce qui se dérobe dans l’acte de créer. Chaque texte trace un sentier incertain, où l’intensité prime sur la clarté, où la seule vérité possible est celle de l’élan.

articles associés

histoire de l’imaginaire

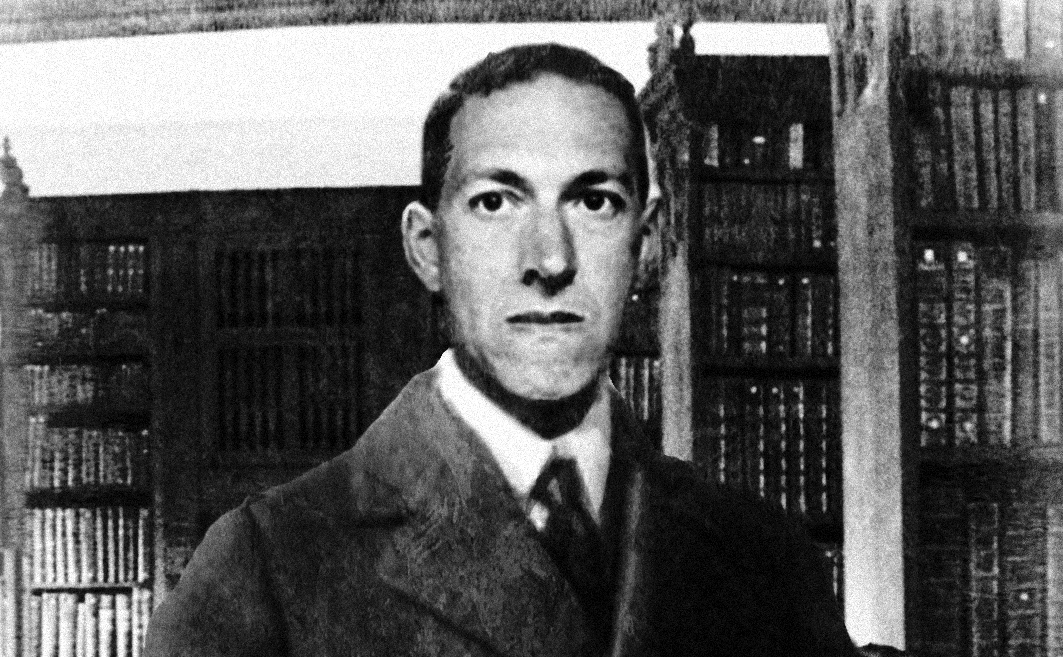

Lovecraft et le cauchemar cosmique

Howard Phillips Lovecraft naît en 1890 à Providence, Rhode Island, et meurt dans la même ville en 1937. Toute sa vie tient dans ce cercle étroit de la Nouvelle-Angleterre, à l’exception de quelques années à New York. Enfant unique, il perd son père très tôt : Winfield Scott Lovecraft, représentant de commerce, est interné à l’asile en 1893, atteint de syphilis tertiaire. Sa mère, Sarah Susan Phillips, descendante d’une vieille famille de Providence, reste auprès de lui jusqu’à sa propre internement à Butler Hospital en 1919. L’enfance de Lovecraft est donc marquée par la maladie, l’instabilité mentale, l’isolement. Il grandit surtout auprès de son grand-père maternel, Whipple Van Buren Phillips, dont la bibliothèque nourrira ses premières lectures : contes arabes, récits gothiques, The Arabian Nights, Pope, Gray. Très tôt, il découvre Poe, dont il lit et imite les récits avant même l’adolescence. Plus tard, à l’université (qu’il n’achèvera jamais), il s’initie aux sciences — astronomie, chimie — qui laisseront une empreinte durable. Son univers se construit sur cette double matrice : le fantastique sombre de Poe et la rationalité scientifique. La mort de son grand-père en 1904 le laisse sans soutien matériel : la famille sombre dans la pauvreté, il quitte l’école, n’entre jamais vraiment à Brown University. Sa vie adulte sera une suite de difficultés financières, d’emplois précaires, de publications alimentaires dans les pulps. Lovecraft n’aura pas de succès de son vivant. Il publie surtout dans Weird Tales, fondé en 1923, et dans d’autres magazines bon marché. Ses textes sont lus par un public restreint, parfois jugés obscurs ou maladroits. Mais il construit autour de lui un cercle de correspondants — Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, August Derleth, Donald Wandrei — avec qui il échange des dizaines de milliers de lettres (plus de 100 000 selon Joshi). Cette correspondance forme une œuvre parallèle, gigantesque, où il expose ses lectures, ses théories esthétiques, ses idées politiques (souvent réactionnaires, voire racistes). Un autre moment biographique pèse : son mariage avec Sonia Greene en 1924 et son séjour new-yorkais. Installé à Brooklyn, Lovecraft vit l’expérience comme un exil. Pauvre, isolé, choqué par la diversité ethnique de la ville, il s’enfonce dans un sentiment d’hostilité cosmique. C’est là qu’il écrit certains de ses récits les plus sombres (The Horror at Red Hook). Le mariage échoue, il revient seul à Providence en 1926. Ces années de solitude marquent son imaginaire : cités cyclopéennes, entités monstrueuses, narrateurs solitaires confrontés à l’indifférence du cosmos. Malade (cancer de l’intestin diagnostiqué trop tard), affaibli par la pauvreté, il meurt en 1937 à 46 ans. Enterré à Providence, il laisse une œuvre encore dispersée, sauvée de l’oubli par Derleth et Wandrei qui fondent Arkham House en 1939. C’est grâce à eux que Lovecraft sort de l’ombre, puis grâce aux critiques comme S. T. Joshi qu’il est reconnu comme figure centrale du fantastique moderne. Lovecraft n’émerge pas dans le vide : il se pense lui-même comme héritier. Dans son essai Supernatural Horror in Literature (1927), il établit une généalogie du genre, de l’antiquité au gothique, puis de Poe jusqu’aux contemporains. Poe est au sommet. Lovecraft écrit que Poe « éleva l’horreur surnaturelle à un plan artistique où nul autre Américain n’avait su la porter ». L’influence est double : le choix du récit bref, tendu vers un effet unique, et l’exploration des obsessions intérieures. The Tell-Tale Heart ou The Black Cat sont pour lui des modèles de condensation et d’intensité. Dans ses propres textes, il reprend la figure du narrateur délirant, mais lui adjoint une perspective cosmique : la peur n’est plus seulement psychologique, elle est métaphysique. Dunsany est l’autre grand modèle. Lovecraft découvre A Dreamer’s Tales et The Book of Wonder vers 1919. Dans une lettre, il avoue les avoir « lus et relus jusqu’à les connaître presque par cœur ». De Dunsany, il retient le ton biblique, les cités imaginaires, les panthéons inventés. Le « Dream Cycle » de Lovecraft — Polaris (1918), The White Ship (1919), Celephaïs (1920), The Dream-Quest of Unknown Kadath (1926–27) — est directement tributaire de ce modèle. La cadence lente, les noms étranges, l’impression d’un ailleurs fabuleux : tout vient de Dunsany. Mais là où Dunsany restait dans la grâce onirique, Lovecraft introduit une inquiétude : ces cités ne sont pas seulement des rêves, elles masquent une indifférence cosmique. Ces deux filiations — Poe et Dunsany — structurent son imaginaire. Mais Lovecraft les déplace. Chez Poe, l’horreur est intérieure ; chez Dunsany, elle est mythologique et rêveuse. Chez Lovecraft, elle devient cosmique. Ses dieux ne sont pas des symboles ni des figures morales : ce sont des entités extra-humaines, aveugles, indifférentes. Il refuse le surnaturel au sens traditionnel. Rien de miraculeux, rien d’angélique : seulement une nature élargie, immense, où l’homme n’est rien. Ses monstres — Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep — ne sont pas au-delà de la nature, ils sont la nature elle-même, vue dans son immensité. Cette inflexion matérialiste vient de ses lectures scientifiques. Adolescent, il publie des articles d’astronomie dans la presse locale, observe les étoiles, construit des cartes. Plus tard, il s’intéresse à la géologie, à l’anthropologie, aux théories contemporaines de la relativité et de la quatrième dimension. Dans ses récits, ces disciplines deviennent des sources d’effroi. At the Mountains of Madness (1931) décrit une expédition antarctique où la géologie révèle des cités préhumaines. The Colour out of Space (1927) met en scène une météorite qui contamine la terre par une radiation incompréhensible. La science n’abolit pas le mystère, elle l’amplifie. Ainsi Lovecraft hérite mais transforme. Poe lui donne l’intensité psychologique, Dunsany la majesté onirique. Lui les détourne vers un cauchemar où la science révèle l’indifférence cosmique. Le surnaturel se dissout dans le naturel élargi. L’horreur n’est pas que subjective, ni seulement mythologique : elle est cosmologique. Le cauchemar cosmique prend forme dans quelques récits majeurs. Le plus célèbre est The Call of Cthulhu (écrit en 1926, publié en 1928 dans Weird Tales). Le narrateur, Francis Wayland Thurston, reconstitue un dossier fragmentaire : notes d’un professeur, témoignage d’un artiste, rapport d’un officier norvégien. Peu à peu se dessine l’existence d’un culte mondial, voué à une entité endormie sous les mers, Cthulhu. Ce dieu n’est pas une figure morale : il dort, rêve, attend. Sa simple résurgence menace l’humanité. La structure du récit est emblématique : enquête documentaire, indices dispersés, révélation finale insoutenable. S. T. Joshi souligne combien ce texte condense l’art lovecraftien : horreur par accumulation de fragments, effroi né de l’érudition. At the Mountains of Madness (1931, publié en 1936) élargit la perspective. Une expédition antarctique découvre les ruines cyclopéennes d’une cité bâtie par les Anciens, une race extraterrestre venue sur Terre des millions d’années avant l’homme. Par fragments de fresques et d’indices géologiques, le narrateur reconstitue l’histoire d’une planète colonisée, abandonnée, dévastée. Ici, l’horreur n’est pas un spectre mais une paléontologie. La science mène à la révélation que l’homme est un accident, tardif, insignifiant. Michel Houellebecq, dans son essai H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie, y voit le cœur de sa métaphysique : l’univers comme force étrangère, indifférente, où l’homme est de trop. The Shadow out of Time (1934–35) poursuit ce travail. Le professeur Nathaniel Wingate Peaslee, frappé d’amnésie, découvre que son esprit a été échangé avec celui d’une entité de la Great Race of Yith, race extraterrestre vivant dans le passé et le futur grâce à des transferts de conscience. Son cauchemar est double : avoir vécu dans un corps étranger, et savoir que sa propre conscience fut habitée par un être inhumain. Le texte articule mémoire, temporalité et vertige cosmique. L’horreur n’est plus spatiale mais temporelle : l’homme n’est qu’une étape dans une lignée infinie d’espèces. À ces trois récits s’ajoutent The Colour out of Space (1927), où une météorite contamine une ferme par une radiation incompréhensible, et The Dunwich Horror (1928), qui transpose l’horreur dans une Nouvelle-Angleterre rurale, saturée de folklore dégénéré. Dans tous les cas, la même logique : enquête, indices accumulés, révélation d’une présence cosmique. L’horreur n’est pas l’apparition immédiate mais la compréhension progressive. Ces textes forment le noyau de ce qu’August Derleth appellera plus tard « le Mythe de Cthulhu ». Mais Lovecraft lui-même n’avait pas cherché à créer un système clos. Ses dieux et entités apparaissent de manière diffuse, comme des fragments d’un cauchemar partagé. Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, Nyarlathotep : noms dispersés dans des récits, allusions, correspondances. Le mythe est moins une mythologie qu’une constellation. C’est justement ce caractère fragmentaire qui fascine. Le lecteur sent une cohérence possible, mais elle n’est jamais donnée. L’horreur réside dans cette impossibilité de totaliser. La langue de Lovecraft est immédiatement reconnaissable, parfois caricaturée, souvent critiquée, mais essentielle à son effet. Elle combine archaïsmes, adjectifs accumulés, répétitions. Eldritch, unutterable, blasphemous, cyclopean : des mots qui semblent désuets mais qui créent une atmosphère de distance, comme si le texte n’était pas contemporain. S. T. Joshi insiste sur ce point : ce n’est pas maladresse mais stratégie. L’archaïsme donne à l’horreur une patine antique, un sentiment d’antériorité. La répétition de termes vagues — « indicible », « innommable » — produit moins une description qu’un effet d’impuissance, un langage qui avoue ses limites. La structure de ses récits est récurrente. Un narrateur, souvent scientifique ou érudit, entreprend une enquête. Il accumule des indices : manuscrits anciens, traditions orales, objets archéologiques, notes dispersées. Peu à peu, les fragments convergent vers une révélation. Mais cette révélation excède la raison et conduit à l’effondrement de la conscience. C’est le schéma de The Call of Cthulhu, de The Dunwich Horror, de At the Mountains of Madness. Donald R. Burleson, dans Lovecraft : Disturbing the Universe (1990), note combien cette structure reflète l’obsession de Lovecraft pour le savoir : l’horreur ne vient pas de l’ignorance mais de la compréhension. Le recours au vocabulaire scientifique est une autre particularité. Géologie, astronomie, biologie, archéologie : Lovecraft parsemait ses récits de détails empruntés à ses lectures. Dans At the Mountains of Madness, il décrit les strates géologiques de l’Antarctique avec une précision qui ancre le récit dans une vraisemblance scientifique. Dans The Colour out of Space, il imagine une forme de radiation extraterrestre qui décompose la matière vivante. La science n’est pas rassurante, elle est le vecteur même de l’effroi. Enfin, le choix des narrateurs est décisif. Ce sont presque toujours des hommes cultivés : professeurs, antiquaires, médecins. Leur rationalité devient instrument de leur perte. Là où le gothique classique opposait la superstition au savoir, Lovecraft inverse : c’est le savoir qui mène à la terreur. Plus on comprend, moins on peut supporter. Le narrateur est ainsi une figure tragique : il cherche la vérité, mais la vérité le détruit. L’effet lovecraftien tient donc à cette alliance : une langue archaïque qui produit le sentiment de l’ancien et de l’indicible ; une structure d’enquête qui mime la rationalité scientifique ; une chute où cette rationalité se retourne en folie. L’horreur ne surgit pas d’un spectre ou d’une apparition, mais du processus même de connaissance. Au cœur de l’œuvre de Lovecraft, il y a ce que ses commentateurs appellent le cosmicisme. S. T. Joshi, dans The Weird Tale (1990) puis I Am Providence (2010), en fait le principe structurant de sa pensée : l’univers est indifférent, l’homme n’y occupe aucune place centrale, aucune providence ne le protège. Là où Poe enfermait la peur dans la conscience et où Dunsany créait des mythes de rêve, Lovecraft radicalise : tout mythe n’est qu’une fiction humaine face à un cosmos qui ne se soucie pas de nous. Ses dieux ne sont pas moraux. Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Azathoth ne jugent pas, ne punissent pas, ne sauvent pas. Ils existent en dehors de toute catégorie humaine. Azathoth, « le démon-sultan », incarne le chaos aveugle au centre de l’univers, un bouillonnement sans raison. Cthulhu dort sous les mers, indifférent. Yog-Sothoth est défini comme la totalité de l’espace-temps. Ces entités ne sont pas surnaturelles au sens religieux : elles sont naturelles, mais dans une nature élargie à l’échelle cosmique. Leur étrangeté vient de ce que nous ne pouvons pas les penser. Cette vision a des racines. Lovecraft lit les matérialistes antiques (Lucrèce, De rerum natura), mais aussi les sciences modernes : Darwin, l’astronomie, la physique contemporaine. Dans ses lettres, il insiste : « Toute ma philosophie est fondée sur l’idée que l’homme est un accident insignifiant dans un cosmos sans dessein. » Dirk W. Mosig, critique des années 1970, a souligné ce lien avec le matérialisme scientifique : le « Mythe de Cthulhu » n’est pas un système religieux, c’est une métaphore de l’indifférence universelle. Le savoir, chez Lovecraft, n’apporte pas le salut. Il mène à la folie. Plus on connaît, plus on mesure notre insignifiance. At the Mountains of Madness ne raconte pas une expédition ratée mais une révélation : les Anciens ont créé la vie, l’homme n’est qu’un déchet évolutif. The Shadow out of Time étend cette idée : notre conscience elle-même est contingente, susceptible d’être remplacée. Le cauchemar n’est pas l’absence de sens, mais le trop-plein de sens, un sens insoutenable. Houellebecq, dans H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie (1991), l’exprime à sa manière : « Dans l’univers de Lovecraft, il n’y a pas d’amour, pas d’espoir, pas de beauté durable. Seule reste l’horreur d’exister dans un monde qui ne nous veut pas. » Houellebecq, malgré ses excès, touche juste : Lovecraft est l’écrivain de la négation, du refus de toute transcendance consolante. Le cosmicisme n’est pas une doctrine systématique. C’est une attitude, un climat. Mais il marque un tournant : le fantastique cesse d’être une lutte entre le rationnel et le surnaturel, il devient confrontation avec l’indifférence cosmique. Poe avait réduit l’horreur à l’intérieur de la conscience, Dunsany avait élargi l’imaginaire au rêve mythologique, Lovecraft l’ouvre à l’univers tout entier. Son cauchemar est métaphysique : l’homme n’a pas de place. De son vivant, Lovecraft reste confiné aux marges. Ses récits paraissent dans Weird Tales à partir de 1923, aux côtés de Robert E. Howard ou Seabury Quinn, pour un lectorat limité de passionnés. Les critiques littéraires l’ignorent, les maisons d’édition sérieuses ne le publient pas. Il vit pauvre, vend ses textes à vil prix, réécrit pour d’autres (revisions) afin de subsister. À sa mort en 1937, à Providence, il est inconnu du grand public, enterré sans éclat. C’est son cercle d’amis et de disciples qui assure sa survie. August Derleth et Donald Wandrei fondent en 1939 Arkham House, maison d’édition destinée à publier ses œuvres en volume. Ils imposent l’idée d’un « Mythe de Cthulhu », système plus cohérent que ce que Lovecraft avait laissé, en donnant à ses fragments la forme d’une mythologie. Grâce à eux, Lovecraft sort du ghetto des pulps et accède à une reconnaissance progressive. Dans les années 1960–70, la contre-culture redécouvre son pessimisme cosmique. Colin Wilson, puis Dirk W. Mosig, Donald R. Burleson, et surtout S. T. Joshi réévaluent son œuvre. Joshi, avec H. P. Lovecraft : A Life (1996) puis I Am Providence (2010), établit la biographie critique de référence, montrant que Lovecraft est un penseur cohérent, matérialiste, plus qu’un simple conteur de monstres. C’est par cette voie qu’il entre dans les études universitaires. L’influence littéraire est immense. Robert Bloch, Fritz Leiber, Ramsey Campbell prolongent son imaginaire. Stephen King, dans Danse macabre (1981), le cite comme l’une de ses sources majeures. Borges lui consacre une nouvelle, There Are More Things (1975). Michel Houellebecq, en 1991, en fait une figure emblématique du refus de l’humanisme moderne. Son empreinte s’étend au cinéma : The Thing de John Carpenter, Alien de Ridley Scott, ou encore The Mist de Frank Darabont reprennent ses thèmes — l’indicible, la créature informe, l’univers indifférent. Dans le jeu de rôle, Call of Cthulhu (Chaosium, 1981) transforme son univers en expérience collective, où les joueurs incarnent des enquêteurs condamnés à la folie. Dans la bande dessinée, Alan Moore (Providence, 2015–17) ou Mike Mignola (Hellboy) réinterprètent son mythe. Même la musique et les jeux vidéo (de Metallica à Bloodborne) portent sa trace. Le « Mythe de Cthulhu » est devenu une mythologie collective, prolongée bien au-delà de ce qu’il avait imaginé. Paradoxalement, lui qui n’avait pas voulu créer un système clos est devenu le centre d’un univers partagé, continuellement enrichi par d’autres. Ce qui témoigne de la force de son invention : une cosmologie fictive assez puissante pour dépasser son auteur. Aujourd’hui, Lovecraft occupe une place paradoxale : encore contesté pour son racisme et ses positions politiques, mais reconnu comme l’un des grands inventeurs de l’imaginaire moderne. Son cauchemar cosmique continue d’irriguer littérature, arts visuels et culture populaire. Comme l’écrit Joshi, « Lovecraft a donné à l’horreur une métaphysique », et c’est cette métaphysique de l’indifférence qui fait de lui un auteur central, au-delà même du fantastique.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Poe et le fantastique intérieur

Edgar Allan Poe naît en 1809, au moment même où le roman gothique s’épuise. Melmoth the Wanderer de Maturin paraît en 1820 : Poe a alors onze ans. Le décor des châteaux en ruine, des cloîtres et des armures tombées du ciel appartient déjà à une autre époque. Lui ne vivra pas parmi les pierres médiévales mais dans des chambres de pension, des mansardes, des maisons ordinaires. Sa vie entière se déroule dans l’espace étroit des villes de la côte Est américaine : Boston, Richmond, Baltimore, Philadelphie, New York. Pas de cathédrales gothiques, pas de ruines antiques. Le gothique, il le reçoit par les livres. Son univers concret, ce sont des intérieurs modestes, des logis fragiles, des chambres où la pauvreté et l’alcool font trembler les murs. Ce déplacement biographique est décisif : l’imaginaire gothique, Poe le condense dans l’espace domestique. La maison devient scène de l’effroi. The Fall of the House of Usher (1839) concentre cette mutation : plus de château médiéval, mais une demeure usée, presque bourgeoise, dont les fissures correspondent à celles de l’esprit. Roderick Usher vit enfermé, malade de sa propre sensibilité. La maison n’est pas décor extérieur, elle est métaphore du sujet. Elle tombe parce qu’il tombe. Tout au long de sa vie, Poe connaît l’instabilité résidentielle. Orphelin très tôt, adopté par la famille Allan sans y trouver d’ancrage véritable, il passera d’un foyer à l’autre. Cette précarité se retrouve dans ses récits : aucune maison n’est stable, chaque mur menace de s’écrouler. La ruine gothique, chez lui, se déplace à l’intérieur : murs fissurés, planchers qui battent, caves où l’on mure les corps. La fiction gothique parlait de vastes édifices ; Poe réduit l’échelle à la chambre, au grenier, à la cave. Charles Baudelaire, qui traduira Poe dans les années 1850, voit justement là la marque de sa modernité. Dans la préface des Histoires extraordinaires, il parle d’un « esprit tout entier tourné vers l’analyse et la dissection ». Le décor gothique n’est plus qu’un miroir du trouble intérieur. Le fantastique change de régime : on ne tremble plus devant un spectre extérieur, mais devant une conscience fissurée. De Walpole à Maturin, l’espace gothique était monumental ; chez Poe, il devient claustrophobe. De l’abbaye à la chambre, du cloître au cabinet, de la crypte collective à la cave domestique, le trajet est net. C’est l’Amérique du XIXᵉ siècle : pas de ruines médiévales, pas de cathédrales chargées de signes. Poe invente donc un autre lieu pour l’horreur : la maison ordinaire, repliée sur elle-même, où l’architecture devient métaphore du moi. Chez Poe, l’horreur ne vient pas des spectres mais de la fissure intérieure. Le fantastique se retourne vers la conscience. Dans The Tell-Tale Heart (1843), le narrateur n’est pas poursuivi par un fantôme, il est dévoré par son propre crime. Il croit entendre, sous les planches, le battement du cœur de sa victime. Mais ce rythme n’est que le sien, une pulsation projetée, une obsession qui enfle jusqu’à la folie. Dans The Black Cat (1843), c’est l’alcool, la rage, la cruauté qui mènent au meurtre, puis à la hantise. Le chat mutilé et revenu d’entre les morts n’est pas un spectre extérieur, il est la matérialisation de la culpabilité. Poe place le lecteur à l’intérieur d’une psyché fissurée, là où le délire devient récit. Cette logique est biographique. Poe vit toute sa vie sous le signe du deuil et de la perte. Sa mère meurt de tuberculose alors qu’il n’a pas trois ans. Sa femme Virginia, sa cousine, qu’il épouse adolescente, meurt elle aussi de la même maladie en 1847. Entre ces deux dates, Poe connaît la pauvreté, les dettes, les humiliations, l’alcoolisme qui le ronge. Chaque femme aimée meurt, chaque foyer se défait. L’horreur chez lui n’a pas besoin de châteaux : elle est dans le lit conjugal, dans la toux de la tuberculeuse, dans le silence après la mort. C’est cette matière qui nourrit ses récits. Ligeia (1838), Morella (1835), Berenice (1835) sont autant de figures féminines mortes et revenues, obsessions répétées de la disparition et du retour impossible. Le fantastique intérieur est aussi celui de la conscience malade. Poe fréquente les frontières du délire. Son narrateur est presque toujours un « je » fiévreux, qui raconte sa propre chute. Pas de distance, pas de médiation : le lecteur est enfermé dans une subjectivité délirante. Ce n’est pas l’apparition qui effraie, c’est la voix même qui raconte. La folie est devenue point de vue. Baudelaire y voit une des grandes modernités de Poe : avoir su transformer la psychose en récit, la culpabilité en intrigue. On retrouve ici l’obsession du double. Dans William Wilson (1839), le narrateur est poursuivi par son double moral, celui qui dit non, qui empêche. Dans The Imp of the Perverse (1845), l’horreur n’est pas un fantôme mais l’élan irrésistible vers le crime, la pulsion de transgression pour elle-même. Poe pressent déjà ce que la psychanalyse appellera pulsion de mort. L’ennemi n’est pas dehors, il est dedans. Chaque récit condense une expérience vécue : perte, alcool, délire, solitude. Mais Poe lui donne forme par une langue précise, découpée, analytique. Là où sa vie n’était que chaos, ses textes transforment le désordre en architecture implacable. La peur qu’il met en scène n’est pas celle du château qui s’écroule, mais celle du moi qui se désagrège. Poe n’écrit pas seulement des histoires, il pense la forme qui les porte. En 1846, dans The Philosophy of Composition, il expose son credo : un poème ou une nouvelle doivent viser un « effet unique », perceptible d’un seul trait. La lecture doit se faire d’une seule assise, sans interruption. Au-delà, dit-il, l’intensité se dissout. La brièveté n’est pas une limite mais une condition esthétique. De là, chaque texte est construit comme une mécanique : pas de digression, pas de remplissage, tout tend vers une révélation finale. Cette conception découle aussi de ses conditions de vie. Poe publie dans les magazines et les journaux, là où la place est comptée, où la lecture se fait vite, entre deux nouvelles d’actualité. L’économie du format devient esthétique. Il faut captiver en quelques pages, surprendre, choquer, clore par une chute mémorable. Les contraintes éditoriales, la pauvreté, l’obligation de produire pour survivre : tout cela infléchit son art vers la condensation. Là où le roman gothique déployait des centaines de pages dans des couloirs infinis, Poe ramasse l’angoisse dans une dizaine de pages suffocantes. Il applique à la prose la rigueur qu’il attribuait à la poésie. Dans The Poetic Principle, il affirme que le poème long n’existe pas : au-delà de quelques dizaines de vers, l’unité de l’effet s’effondre. The Raven (1845) est construit sur ce modèle, chaque refrain, chaque rime participant d’une montée vers l’obsession. De même, The Pit and the Pendulum (1842) est une démonstration : un dispositif unique (le balancement de la lame) suffit à soutenir tout le récit jusqu’à la délivrance finale. Ses critiques l’ont souvent décrit comme un architecte de la peur. Chaque nouvelle est une chambre close. On entre, on se laisse enfermer, et la porte se referme derrière nous jusqu’à la chute. Pas d’errance, pas de digression romantique : une progression calculée. Jules Verne, qui l’admira, parlera d’« horlogerie » à propos de ses récits. Baudelaire, encore, saluera cette rigueur : une littérature de l’effet pur, de l’intensité maîtrisée. La condensation formelle renforce le déplacement du gothique. Plus de châteaux interminables, plus de corridors infinis : seulement une scène, une pulsation, une obsession. Chaque texte est un bloc de peur, sans dehors. Ce que le gothique étalait sur des volumes, Poe l’invente comme une expérience immédiate, une secousse à recevoir d’un seul coup. Chez Poe, l’horreur cohabite avec une rigueur glaciale. On oublie parfois qu’il est aussi l’inventeur du récit d’énigme, précurseur du roman policier. Dans The Murders in the Rue Morgue (1841), Auguste Dupin résout un crime apparemment inexplicable par la seule puissance de l’analyse. Pas de spectre, pas de malédiction : un orang-outang échappé, identifié par raisonnement. The Mystery of Marie Rogêt transpose un fait divers réel, le meurtre de Mary Rogers à New York, et propose une enquête méthodique, comme si la littérature pouvait rivaliser avec la police. The Purloined Letter (1844) inverse la logique : la lettre cachée est visible, et seule une intelligence hors du commun peut la reconnaître. Ces récits marquent un tournant : le lecteur n’est plus seulement invité à trembler, mais à suivre une démonstration intellectuelle. Cette dimension n’est pas accidentelle. Poe avait une passion pour la cryptographie, les puzzles, les logogriphes. Il proposait à ses lecteurs des défis dans les journaux, se vantant de pouvoir déchiffrer n’importe quel code. Dans The Gold-Bug (1843), le décryptage d’un message secret mène à un trésor. On y retrouve la même mécanique que dans ses récits de peur : enfermer le lecteur dans une énigme, puis lui livrer une sortie calculée. L’horreur et la raison suivent la même logique : un enfermement, une progression, une résolution. Cette double veine — délire intérieur et lucidité analytique — traverse toute son œuvre. Le même homme qui imagine un narrateur obsédé par un battement de cœur écrit aussi des traités sur la composition poétique ou des anticipations scientifiques (The Facts in the Case of M. Valdemar, 1845, où il expérimente l’hypnose sur un mourant ; Eureka, 1848, essai cosmologique qui annonce l’expansion de l’univers). La rationalité n’abolit pas l’horreur : elle la rend plus inexorable. Dans The Pit and the Pendulum, ce n’est pas un fantôme qui menace, mais une mécanique d’une précision terrifiante, lame qui descend, mur qui se resserre. Le cauchemar naît de la logique elle-même. Les critiques ont souvent noté ce paradoxe : Poe est à la fois le poète du délire et l’ingénieur du récit. Sa vie oscillait entre désordre absolu — dettes, alcool, deuils — et une exigence de construction rigoureuse. Ses textes reflètent cette tension. L’imaginaire de Poe n’est pas un abandon, mais une maîtrise qui encadre la folie. Il met en forme l’irrationnel avec des instruments rationnels. Ce mélange prépare deux héritages. D’un côté, la lignée du policier moderne (Conan Doyle, puis tout le roman d’enquête). De l’autre, la lignée du fantastique psychologique, où la peur naît d’une mécanique intérieure inexorable. Poe tient les deux. Le gothique avait besoin de ruines et de cryptes ; Poe montre que la peur se suffit d’une logique, d’une chambre, d’un esprit fissuré. Poe ne laisse pas seulement une œuvre, il impose un paradigme. L’horreur n’est plus dehors, elle est dedans. Cette invention marque une fracture dans l’histoire de l’imaginaire. Le gothique avait bâti des châteaux de papier, Poe réduit la peur à une chambre, à une conscience. Ce déplacement irrigue tout le XIXᵉ siècle. Baudelaire le traduit à partir de 1852 et fait de lui un frère en modernité. Dans ses préfaces, il insiste sur la précision analytique de Poe, sur sa capacité à condenser l’horreur en effet pur. Mallarmé reprendra l’élégance glaciale du Corbeau dans sa traduction de 1875. En France, Poe devient presque plus central que dans son Amérique natale, où il mourut en 1849 dans un hôpital de Baltimore, délirant, trouvé ivre dans une rue. Sa légende noire nourrit son image d’écrivain maudit, mais c’est son esthétique qui compte : une horreur rationnelle, intime, calculée. Lovecraft reconnaîtra en lui un maître. Dans ses essais (Supernatural Horror in Literature, 1927), il consacre des pages entières à Poe comme inventeur du fantastique moderne. Ses propres récits de maisons hantées (The Shunned House) ou de narrateurs obsédés reprennent la claustration intérieure. Mais Lovecraft y ajoute la cosmologie matérialiste, l’univers indifférent. Là où Poe enferme la peur dans un cœur battant, Lovecraft la projette dans le cosmos. La filiation est directe : du dedans à l’infini. En parallèle, le policier moderne naît de Dupin. Conan Doyle créera Sherlock Holmes comme héritier direct. Toute une tradition du raisonnement, de l’énigme résolue par l’esprit, découle de Poe. Le même écrivain aura donc donné naissance au fantastique psychologique et au récit d’enquête, deux piliers du XIXᵉ et du XXᵉ siècle. Mais c’est surtout la modernité du geste qui frappe. Poe transforme la fiction en laboratoire de la conscience. Plus besoin de ruines médiévales ni de spectres théâtraux : il suffit d’une obsession, d’une pulsation, d’un délire intérieur. La peur devient subjective, et le récit enregistre cette subjectivité. Là réside sa postérité. Kafka, Borges, Cortázar liront Poe et y verront une architecture du récit court, fermé, tendu vers une révélation. Baudelaire et Mallarmé le feront entrer dans la tradition symboliste. Lovecraft en fera le socle du weird moderne. Poe n’aura pas eu de stabilité, pas de fortune, pas de maison solide. Mais il a trouvé, dans la chambre étroite de la nouvelle, un espace absolu : celui où le moi devient décor, où l’esprit fissuré remplace la ruine gothique, où l’horreur est une lecture intérieure.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Du sacré et de l’allégorie médiévale à l’esthétique de la ruine gothique

Au Moyen Âge, le monde n’est pas seulement vécu, il est lu. Liber mundi : chaque chose fait signe, chaque créature tient lieu de lettre dans une écriture divine. La nature n’est pas un décor, elle est une écriture à lire. Cette lecture a des sources anciennes. Chez les Grecs, le Timée de Platon donne un monde ordonné par un dêmiourgos ; les Stoïciens parlent d’un logos semé dans les choses ; Plotin pense l’émanation d’un sens qui descend dans la matière. Côté hébraïque, Philon d’Alexandrie pratique l’allégorie des Écritures ; plus tard, la tradition rabbinique multiplie niveaux et gloses, jusqu’aux quatre voies de lecture du PaRDeS. Dans l’islam, l’Ikhwân al-Safa’ (les Frères de la Pureté) proposent une encyclopédie symbolique du créé ; Ibn Tufayl, avec Hayy ibn Yaqzân, pense un monde lisible par l’intellect ; la distinction zâhir/bâtin (apparent/secret) organise déjà une herméneutique. Le christianisme médiéval rassemble et ordonne cette impulsion : Augustin (De doctrina christiana) réfléchit aux signes, Cassien fixe la quadrige (littéral, allégorique, moral, anagogique), Hugues de Saint-Victor en donne la discipline, Thomas d’Aquin la systématise (Somme, I, q.1, a.10). Alain de Lille résume l’esprit en une formule devenue maxime : Omnis mundi creatura quasi liber et pictura — toute créature du monde est comme un livre et une image. De là, les pierres et les verres prennent parole. Abbon Suger à Saint-Denis pense la lumière comme théologie ; le pseudo-Denys l’Aréopagite lui donne l’angeologie et la symbolique du rayonnement. Une nef n’est pas seulement une nef, c’est un axe, un passage, une montée. Chartres, Amiens : portails chargés de bêtes et de vices sculptés comme des avertissements, vitraux qui racontent ce que l’oreille ne lit pas. Les Biblia pauperum illustrent la même économie : images pour ceux qui n’ont pas les lettres, mais qui savent déchiffrer des correspondances. Le Physiologus (grec) puis l’Etymologiae d’Isidore de Séville donnent le code des bêtes : la licorne pour la pureté, le lion pour la force christique, le basilic pour le péril. Bède le Vénérable, Raban Maur, toute une lignée de glossateurs tissent la Glossa ordinaria autour de la Bible : texte au centre, marges qui bruissent, monde qui commente le monde. Hildegarde de Bingen voit des cosmologies en feu dans ses visions (Scivias), Dante perçoit la totalité en architecture morale ; tous écrivent sous la même loi : rien n’est nu, tout renvoie. Ainsi, l’herméneutique médiévale recycle le vieux geste animiste — rien n’est muet, tout parle — mais l’unit sous un seul auteur : Dieu. Là où l’animisme dispersait des puissances dans les choses, la pensée chrétienne verticalise et ordonne. On lit la Bible à quatre sens et, par extension, on lit le monde de même : littéral (ce qui est), allégorique (ce que cela figure), moral (ce que cela exige), anagogique (où cela mène). Cette grille n’est pas un ornement : elle règle l’imaginaire. La fiction ne se justifie pas par elle-même ; elle transmet, elle instruit, elle conduit. Entrer dans une cathédrale, c’est entrer dans un texte. Le portail est une page, la nef une phrase, le chœur une promesse. La lumière traverse le bleu, le rouge, et pose sur la pierre un commentaire mouvant. On ne contemple pas, on interprète. Le lecteur n’est pas un consommateur d’histoires mais un pèlerin qui passe d’un signe à l’autre, d’une figure à son sens. La beauté existe, mais elle reste au service d’une vérité ; le plaisir de voir n’est pas séparé de l’obligation de comprendre. C’est là la force de ce régime : symbole et réalité ne se séparent pas. Le monde n’est pas un théâtre, c’est une exégèse. Dieu tient la plume, l’homme lit. Jusqu’au jour où la plume vacille, et où la pierre commence à n’être plus qu’une ruine. Puis viennent les fissures. La Renaissance déplace le centre : l’homme prend la place du signe. Pétrarque relit Cicéron, redécouvre l’Antique, l’ad fontes humaniste affaiblit le cadre symbolique médiéval. Marsile Ficin traduit et commente Platon, Pic de la Mirandole célèbre la dignité de l’homme : le monde n’est plus d’abord un texte sacré mais un champ d’expériences. L’allégorie perd son évidence. On admire la forme pour elle-même, l’image avant le sens. Alberti, Vasari, Léonard : la perspective, la recherche anatomique, le goût du portrait brisent l’ancien régime du signe. La crise religieuse accentue la rupture. Luther traduit la Bible en allemand (1522), Calvin refuse l’ornement, Zwingli supprime l’image des temples. L’iconoclasme secoue l’Europe : en 1566, les Beeldenstorm dévastent les églises des Pays-Bas, statues brisées, vitraux réduits en éclats. L’image devient suspecte, un piège de l’idolâtrie. Là où le Moyen Âge la chargeait de symboles, la Réforme la réduit à un objet dangereux, à bannir. Le concile de Trente (1563) tente bien de défendre l’art sacré, mais le soupçon demeure. L’imaginaire chrétien n’est plus une évidence, il doit se justifier, se défendre. Dans le même temps, la ruine acquiert une valeur neuve. Ce qui hier signifiait un effondrement du sens devient objet d’admiration. Piranèse grave ses Vedute di Roma et ses Carceri d’invenzione : colonnes brisées, arches effondrées, prisons impossibles. La mélancolie de la ruine n’est plus un sermon mais une esthétique. On contemple le vestige pour lui-même, comme un spectacle. Déjà au XVe siècle, Alberti évoquait la beauté des ruines antiques ; au XVIIᵉ, les peintres comme Claude Lorrain ou Hubert Robert font de la ruine un motif central. L’architecture ne signifie plus seulement, elle émeut. Cette mutation est aussi philosophique. Montaigne, dans ses Essais (1580), se détourne de l’allégorie universelle : « Que sais-je ? » devient mot d’ordre. Pascal, plus tard, parlera de l’homme perdu « entre deux abîmes » : plus de certitude que tout soit lisible. Le monde cesse d’être le grand commentaire de Dieu ; il devient lieu d’incertitude, de contemplation, d’expérience sensible. Ainsi se défait l’ancien système. Le signe se détache de sa fonction théologique, l’image devient objet esthétique, la ruine un motif de plaisir mélancolique. L’homme n’avance plus dans une architecture de symboles, mais dans un paysage à éprouver. La lecture se fissure, et déjà l’ombre du gothique pointe : on ne lit plus pour être sauvé, on regarde pour frissonner. Au XVIIIᵉ siècle, le gothique cesse d’être un style architectural ou un souvenir de ruine : il devient fiction. L’Angleterre en est le foyer. En 1764, Horace Walpole publie The Castle of Otranto, qu’il prétend d’abord traduire d’un manuscrit ancien pour lui donner une patine d’authenticité. Dès les premières pages, une armure géante tombe du ciel et écrase l’héritier d’une lignée : la ruine n’est plus sermon mais décor du frisson. Le château est saturé de souterrains, de portes dérobées, de prophéties. L’édifice religieux ou seigneurial, autrefois signe de stabilité, devient lieu d’angoisse. Le succès ouvre une veine. Ann Radcliffe (The Mysteries of Udolpho, 1794 ; The Italian, 1797) perfectionne la formule. Elle installe ses héroïnes dans des paysages de montagnes, de couvents, de châteaux abandonnés. Les descriptions sont interminables : orages, clair-obscur, corridors. Ses fantômes sont souvent expliqués par la raison — mais l’effet reste celui de l’inquiétude. Le gothique devient une machine à produire le « frisson agréable » (pleasurable terror). Matthew Lewis, avec The Monk (1796), radicalise le genre. Ici plus d’équivoque : spectres, pactes démoniaques, incestes, viols. Le religieux n’élève plus, il oppresse. Le moine Ambrosio, figure du pouvoir spirituel, est corrompu, possédé. Les couvents sont des prisons, les rituels des mascarades. Là où le Moyen Âge voyait dans le cloître un espace de salut, le gothique en fait un théâtre de vice et d’horreur. Charles Robert Maturin, Irlandais, clôt cette première période avec Melmoth the Wanderer (1820). Melmoth a vendu son âme au diable et erre, condamné. Son récit est un labyrinthe de récits enchâssés, d’exils et de damnations. L’imaginaire gothique bascule ici dans une noirceur métaphysique : la quête de salut devient impossible. Le mouvement se propage en Europe : Schiller et Goethe expérimentent avec le roman noir, Sade s’empare de ses motifs, Nodier, Hugo ou Balzac en France reprennent la ruine, le cloître, le spectre. Le gothique n’est pas seulement un sous-genre : il marque l’entrée de l’Occident dans un imaginaire où l’édifice sacré est vidé de sa fonction symbolique et rempli de terreur. Ainsi, en un demi-siècle, l’ancien langage de la pierre se transforme. Le château n’explique plus, il enferme. L’abbaye n’instruit plus, elle piège. Le religieux devient superstitieux, le sublime se change en horreur. Le roman gothique institue une nouvelle économie du signe : décor, atmosphère, sensation. Le lecteur ne lit plus pour comprendre le monde, mais pour éprouver un vertige. Avec le gothique, un régime entier de l’imaginaire bascule. Là où le Moyen Âge voyait dans l’édifice une architecture de signes, le roman gothique n’y voit plus qu’un décor. La cathédrale, le couvent, le château cessent d’être des médiations vers le salut. Ils deviennent des lieux d’angoisse, des pièges. Ce qui garantissait un ordre symbolique ne produit plus que vertige. La mutation est double. D’abord, l’espace sacré se vide de sa charge théologique. Le portail, la nef, le cloître n’instruisent plus : ils enferment. Dans Udolpho, la jeune Emily ne lit pas de symboles, elle traverse des corridors qui se referment sur elle. Dans The Monk, Ambrosio ne guide pas les fidèles, il les perd. La pierre n’oriente plus, elle égare. Ensuite, le lecteur change de place. Il n’est plus pèlerin, il devient spectateur. Le Moyen Âge lui demandait d’interpréter, d’aller d’un signe à l’autre pour comprendre le plan de Dieu. Le gothique lui demande d’éprouver. Terreur, mélancolie, sublime. Edmund Burke, dans sa Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), avait déjà théorisé ce basculement : le sublime naît de la crainte, de l’obscurité, de l’immensité. Le roman gothique traduit cela en fiction. Le sacré se retourne ainsi en machine à sensations. L’allégorie, qui assurait la continuité du signe et de la vérité, se dissout dans l’effet. La ruine, autrefois avertissement moral, devient spectacle esthétique. Le cloître n’élève plus, il oppresse. La fiction gothique hérite des formes religieuses pour les détourner, les vider. Elle expose ce que l’époque a perdu : la certitude d’un monde lisible. Ce vide fait trembler. Mais il ouvre aussi un espace neuf. Car c’est précisément dans cette fissure — quand le signe ne garantit plus, quand l’édifice ne signifie plus — que la littérature moderne va s’engouffrer. De la pierre sacrée au couloir obscur, de l’allégorie au frisson, l’imaginaire occidental a changé de régime. La suite, au XIXᵉ siècle, ne se jouera plus dans les ruines et les châteaux, mais dans l’espace intérieur : une chambre close, un cœur qui bat sous le plancher, une conscience qui se fissure. Poe est déjà là, en embuscade.|couper{180}

Carnets | Atelier

31 août 2025

Je relis de vieux livres exhumés de mes disques durs, notamment un recueil des meilleurs récits de Weird Tales, Tome III, présenté par Jacques Sadoul, traduit par France-Marie Watkins. Il existe un prix Sadoul, "qui récompense chaque année le meilleur texte de « mauvais genre », jugé en fonction de sa qualité d’écriture, de l’imagination dont fait preuve son autrice ou son auteur, de son originalité et de son respect, ou de son irrespect assumé et conscient, des codes propres au genre choisi. Nous avons déterminé cinq grands genres : science-fiction ; policier ; érotisme et romance ; fantasy et alchimie ; fantastique et ésotérisme. Chaque année, nous en mettons un à l’honneur, dans lequel doivent s’inscrire les autrices et auteurs qui participent au concours." dixit Christophe Siebert. Hier soir, j’ai écrit une note bilingue après avoir lu quelques textes de Clark Ashton Smith (CAS) dans de vieux Weird Tales retrouvés en américain. Je me suis demandé si ces auteurs passeraient la rampe aujourd’hui. De là, une autre question : que demandent désormais les nouvelles revues de SFF ? Quels thèmes apprécient-elles, quelles voix recherchent-elles ? Je me suis plongé dans la lecture d’auteurs contemporains — Tia Tashiro par exemple, dont j’ai trouvé plusieurs textes sur Clarkesworld Magazine . La recette semble simple : une phrase-concept forte, une voix nette (présent ou passé simple mais énergique), deux ou trois scènes solides, quelques respirations, une technologie plausible glissée dans l’action, une fin ouverte avec un choix signifiant. C’est ma manière de poursuivre la ligne que je me suis fixée : être un ouvrier plutôt qu’un artiste. Vendre une force de travail, tout simplement. Je n’y crois pas beaucoup, mais cela donne au moins un but. Et surtout, à mon âge, essuyer des refus reste une discipline nécessaire. Je repense alors à mes années d’enquêteur téléphonique, quand j’appelais des inconnus dans toute la France. Le refus était la réponse normale, et il fallait vite s’y habituer. Je me souviens des stratégies mises en place pour tenir : la voix neutre, presque robotique, fonctionnait le mieux. Les interlocuteurs, intrigués par cette absence d’affect, finissaient par répondre. Et quand un refus tombait, je me répétais que c’était la norme, qu’il fallait enchaîner aussitôt vers le suivant. J’ai résisté ainsi quelques années, ce qui me rappelle combien j’ai manqué d’ambition dans mes choix alimentaires. Car à côté, dans mes chambres d’hôtel successives, j’étais encore ce grand écrivain méconnu. Je me demande toujours quelle part du mensonge faisait tenir l’ensemble. En lisant encore sur CAS, parallèlement aux PDF de F. B. consacrés au carnet de 1925 de HPL, je note cette inspiration constante des premiers textes, sans doute venue de la Théosophie. Parmi les ouvrages dont il s’inspire, The Story of Atlantis and the Lost Lemuria de William Scott-Elliot mentionne brièvement un « continent hyperboréen ». Lovecraft regrette de ne pas « disposer d’une description plus détaillée [qui] formerait un cadre excellent à des fictions de l’étrange, et j’imagine que tout le système de la Théosophie a une dette envers lui » (lettre à Smith, 15 juillet 1926). Cela me fait songer à la nature même de l’imaginaire. Le mien est-il vraiment viable pour écrire des nouvelles de SFF contemporaines ? J’en doute. Les thèmes repeints à la sauce inclusive ou moderne ne m’inspirent pas. Est-ce par manque d’imagination ou par ennui ? Sans doute par ennui : les thèmes ne changent pas vraiment au fil des générations, seul le cadre change, la manière de les repeindre à des fins commerciales, et cela me paraît vite rébarbatif. Je me suis aussi arrêté sur ce rapprochement entre Lovecraft et Mallarmé, une incise entendue en passant qui m’a fait dresser l’oreille comme un fox terrier. Une porte ouverte soudain sur quelque chose d’énorme : on peut tout à fait aimer des textes qui ne disent rien d’autre que leur propre forme, leur composition, leur rythme. Textes qui fonctionnent sur une fréquence inhabituelle, celle du son et des images qu’ils déclenchent, et rien de plus.|couper{180}

Lectures

Working Note : Writing to Live (or at Least to Try)

Il faudrait commencer par un chiffre, ou par un rêve. Peut-être les deux sont la même chose. Dix cents le mot pour les premiers milliers de mots, puis huit cents ensuite. Je l’ai vu noir sur blanc, dans les submission guidelines de Clarkesworld. Dix cents ! C’est presque obscène quand on le compare à la maigre enveloppe qu’une revue française glisse, parfois, dans une enveloppe craft. Dix cents multiplié par deux mille, par trois mille, ça donne assez pour payer un mois de loyer, quelques factures, un peu de nourriture. Et tout ça pour ce que je fais déjà chaque nuit : écrire. Mais aussitôt que je calcule, je sens le piège. Ce n’est pas si simple. Ils ne prennent qu’un texte sur cent. Une machine triant les manuscrits, ou pire, des humains épuisés lisant en diagonale, jugeant en trois phrases si votre texte vaut quelque chose. Ce n’est pas seulement une affaire d’argent, c’est une question de survie littéraire. Être choisi par eux, ce serait une légitimation, un tampon invisible sur le front : « publiable ». Alors je cherche. Je fouille internet. Je liste les noms des grandes revues : Asimov’s Science Fiction, Fantasy & Science Fiction, Clarkesworld, Lightspeed, Strange Horizons, Uncanny. Certaines existent depuis les années cinquante, d’autres sont nées avec le web. Toutes reçoivent des centaines, parfois des milliers de textes par mois. Et toutes promettent la même chose : un paiement « pro rate », si vous êtes dans les élus. Je recopie les règles. Je m’en fais un petit cahier. Police standard, pas de fantaisie typographique, pas d’italiques forcées. Double interligne. Pas de PDF. Nom du fichier : NomTitre.docx. Toujours la même liturgie. Et une phrase qui revient partout : No simultaneous submissions. Pas le droit d’envoyer le même texte à deux revues. C’est le contraire du jeu de hasard : vous misez sur une seule case, et le temps de réponse peut durer des semaines, parfois des mois. Je note quelques consignes précises : -- Uncanny Magazine : « We want passionate, emotional, experimental SF/F. Stories that hurt and heal. Max 6000 words. Pay rate : 0.12 $/word. » -- Strange Horizons : « We’re particularly interested in stories from traditionally marginalized voices. Length : under 5000 words. Pay rate : 0.10 $/word. » -- Asimov’s : « Short stories up to 20 000 words. Pay rate : 8–10 cents/word. Looking for character-driven SF. » Tout est clair, net, balisé. Comme si l’univers littéraire pouvait se résumer à un tableau Excel. Le plus étrange, c’est de découvrir à quel point les thèmes sont déjà programmés. On ne veut plus de vampires, ni de loups-garous, ni de quêtes à la Tolkien. On veut du climat, des diasporas, des corps mutants, des IA sensibles. J’écris tout ça dans le cahier, comme si c’était une loi physique. Le futur est déjà écrit, balisé, codifié. Moi, Français un peu à côté, je devrais entrer dans cette danse, glisser mes phrases dans ces cases comme dans un formulaire administratif. Et pourtant, au détour d’une page, je tombe sur une précision : We are looking for strong voices. Une voix forte. Voilà. Tout est dit. Ce n’est pas le thème, ce n’est pas la longueur. C’est la voix. Mais comment traduire ma voix en anglais ? Est-ce que mes constructions, mes ruptures tiendront une fois traduites ? Ou bien seront-elles réduites à un brouhaha maladroit, un accent qu’on entendrait même sur le papier ? Je fais des tests. Je traduis un de mes fragments. Le français est elliptique, tendu. En anglais, ça devient presque lyrique, involontairement. Je me relis et je ne sais plus si je suis encore moi. C’est ça, peut-être, la schizophrénie qu’impose le marché américain : il faut être deux à la fois. L’auteur français, avec son rythme, ses digressions. Et l’auteur anglais, calibré, net, lisible, rapide à séduire. Je cherche des témoignages. J’apprends que même les auteurs américains essuient des dizaines de refus. Certains ont publié après cinquante tentatives. Le taux d’acceptation est d’un pour cent, parfois moins. Cela veut dire que, statistiquement, je devrais écrire cent textes pour en voir un accepté. Et qui a la force d’écrire cent textes pour un seul oui ? Ce n’est plus de la littérature, c’est une loterie déguisée. Mais alors je pense à Lovecraft. On le rejetterait aujourd’hui. Trop long, trop lourd, trop archaïque. Je pense à Clark Ashton Smith. Lui aussi, recalé. Howard, peut-être, s’en tirerait encore, avec ses récits de bataille directe. Mais le reste ? Non. Les critères ont changé. Et pourtant, eux sont immortels. Alors peut-être que la vraie sélection ne se fait pas dans les comités de lecture, mais dans la durée, dans la façon dont une voix résonne encore des décennies plus tard. Ce que je note là, c’est une contradiction. D’un côté, je dois plaire à la machine, calibrer ma prose pour entrer dans la grille. De l’autre, je dois cultiver ce qui n’entre pas dans la grille, ce qui dépasse, ce qui fera que dans trente ans, dans cent ans, quelqu’un dira : cette voix-là, elle tenait encore. Alors que faire ? Écrire deux fois ? Une version pour eux, une version pour moi ? Je recopie les thèmes. Climat. Corps mutants. Diaspora. Surveillance. Post-colonialisme spatial. Je fais comme si je révisais pour un examen. Mais plus je les note, plus ils me paraissent identiques aux thèmes d’hier. Chez Lovecraft, l’Autre était monstrueux. Aujourd’hui, il est une voix à entendre. Chez Smith, le corps mutant était une punition. Aujourd’hui, il est une émancipation. Rien n’a changé. Tout a muté. Alors la vraie question, ce n’est pas le thème. C’est la langue. La composition. Comment j’ouvre le texte, comment je le ferme, comment je tiens le fil. Je note ça en grand : Ce n’est pas ce que je raconte, c’est comment je le raconte. Je m’imagine écrivant en anglais. Je ne sais pas si je trahis ma langue ou si je lui donne une chance nouvelle. Peut-être qu’écrire pour eux, c’est aussi écrire contre moi. Comme si une partie de moi devait disparaître pour que l’autre survive. Et puis il y a l’argent. Je fais semblant de ne pas y penser, mais c’est là. En France, on ne vit pas de la nouvelle. Même pas du roman, parfois. Là-bas, peut-être. Mais le prix, ce n’est pas seulement le travail de la langue. C’est d’accepter d’entrer dans une compétition qui ressemble à une machine à broyer. Une IA invisible qui classe les voix, qui dit « toi oui, toi non ». Et dans mes nuits blanches, je me demande si ce n’est pas déjà arrivé : que des IA lisent les soumissions à la place des humains. Elles se nourriraient de nos textes, elles apprendraient nos thèmes, et elles décideraient mieux que nous ce qui fait une « bonne nouvelle ». Alors la boucle se ferme : écrire pour survivre, oui. Mais survivre à quoi ? Aux factures ? Aux refus ? Ou à la machine qui engloutira tout, jusqu’à nos voix ? Je ferme le carnet. Le café est froid. Demain, je recommencerai la même recherche. Mais une phrase reste inscrite dans ma tête, comme un mot de passe : écrire, non pas pour la revue, mais pour la sélection invisible du temps. Maybe it should start with a number, or with a dream. Maybe they’re the same thing. Ten cents a word for the first few thousand words, then eight cents beyond that. I saw it, black on white, in Clarkesworld’s submission guidelines. Ten cents ! Almost obscene compared to the meager envelope a French magazine might hand you, sometimes, in brown paper. Ten cents times two thousand, three thousand—that’s enough for a month’s rent, some bills, food. And all for what I’m already doing each night : writing. But the trap reveals itself the moment I calculate. It isn’t that simple. They take only one text out of a hundred. A machine scanning manuscripts, or worse, humans exhausted enough to skim diagonally, judging in three sentences whether your text is worth anything. It isn’t just about money anymore—it’s about literary survival. Being chosen would be a kind of invisible stamp on my forehead : “publishable.” So I search. I dig around the internet. I list the names of the big magazines : Asimov’s Science Fiction, The Magazine of Fantasy & Science Fiction, Clarkesworld, Lightspeed, Strange Horizons, Uncanny. Some have been around since the fifties, others were born online. All of them drown in submissions, hundreds, thousands each month. And all of them promise the same thing : pro-rate payment, if you’re chosen. I copy the rules into a notebook. Standard font, no typographic tricks, no forced italics. Double-spaced. No PDF. File name : NameTitle.docx. Always the same liturgy. And one line repeats everywhere : No simultaneous submissions. The opposite of gambling : one bet, one square, and weeks or months of waiting. I jot down a few specifics : -- Uncanny Magazine : “We want passionate, emotional, experimental SF/F. Stories that hurt and heal. Max 6000 words. Pay rate : 12 cents/word.” -- Strange Horizons : “We’re particularly interested in stories from traditionally marginalized voices. Length : under 5000 words. Pay rate : 10 cents/word.” -- Asimov’s : “Short stories up to 20,000 words. Pay rate : 8–10 cents/word. Looking for character-driven SF.” Everything is clear, precise, charted. As if literature could be reduced to a spreadsheet. The strangest thing is how mapped-out the themes already feel. No more vampires, no more werewolves, no Tolkien-style quests. They want climate collapse, diasporas, mutant bodies, sentient AIs. I write it all down in the notebook, as if it were a physical law. The future already written, charted, coded. Me, a Frenchman slightly off to the side, supposed to join the dance, slip my sentences into these boxes like an administrative form. And yet, on the next page, I stumble on a line : We are looking for strong voices. A strong voice. That’s it. That’s everything… I test myself. I translate one fragment. In French it’s elliptical, tense. In English it becomes lyrical, almost by accident. I reread and I no longer know if it’s me. Maybe that’s the schizophrenia this market demands : being two at once. The French author, with his rhythms, his digressions. And the English author, trimmed, neat, seductive in record time. I look up testimonies. Even Americans are rejected dozens of times. Some only publish after fifty tries. Acceptance rates : one percent, sometimes less. Statistically, I’d have to write a hundred stories for one “yes.” Who has the strength to do that ? It’s no longer literature—it’s a disguised lottery. But then I think of Lovecraft. He’d be rejected today. Too long, too heavy, too archaic. I think of Clark Ashton Smith. Same fate. Howard, maybe, would still sneak through with his direct battles. The others ? No. The criteria have shifted. And yet, they survived. They’re immortal. So maybe the real selection isn’t made in the slush piles, but across time, in the echo a voice carries decades later. This is the contradiction I scribble in the notebook. On one side, I have to please the machine, calibrate my prose to fit the grid. On the other, I must cultivate whatever doesn’t fit, whatever exceeds, the thing that might, in thirty years, in a hundred, still be heard. So what do I do ? Write twice ? One version for them, one version for me ? I copy the themes. Climate. Mutant bodies. Diaspora. Surveillance. Postcolonial space. Like revising for an exam. But the more I write them down, the more they look like yesterday’s obsessions. In Lovecraft, the Other was monstrous. Today, the Other speaks. In Smith, mutation was punishment. Today, it’s emancipation. Nothing has changed. Everything has mutated. So the real question isn’t the theme. It’s the language. The composition. How I open the story, how I close it, how I keep the thread alive. I write this in capital letters : It’s not what I tell, it’s how I tell it. I imagine myself writing in English. I don’t know if I’m betraying my language or giving it a new chance. Maybe writing for them means writing against myself. As if one half of me must die so the other can survive. And then there’s the money. I pretend not to care, but it hovers anyway. In France, you can’t live off short fiction. Hardly even off novels. Over there, maybe. But the price isn’t just labor. It’s accepting the competition, the machine that grinds voices into silence. An invisible AI sorting through slush, learning from our stories, deciding better than us what makes a “good” one. So the loop closes : writing to survive, yes. But survive what ? Bills ? Rejections ? Or the machine that will one day swallow everything, even our voices ? I shut the notebook. The coffee is cold. Tomorrow I’ll search again, the same research. But one phrase keeps repeating in my head, like a password : write not for the magazine, but for the invisible selection of time.|couper{180}

Lectures

Comment X sans Y

Il arrive que la matière d’un texte surgisse d’un endroit inattendu : un mail reçu tôt le matin, une proposition de formation glissée dans l’ordinaire d’une boîte de réception. Celui-ci, signé Jean Rivière, affirmait détenir une formule capable de transformer n’importe quelle idée banale en offre irrésistible. La promesse tenait en quatre mots : « X sans Y ». X, c’est ce que tout le monde désire. Y, c’est l’obstacle qui décourage, la barrière la plus répandue. L’efficacité du procédé tient à ce raccourci brutal : perdre du poids sans sport, apprendre l’anglais sans grammaire, vivre du web sans audience. La formule ne crée pas de nouveaux désirs, elle s’empare de ceux qui existent déjà et efface la peine censée les accompagner. Le mail parlait de business et de ventes, mais ce qui m’a frappé, c’est la force nue de cette structure. Une promesse qui tient debout toute seule, presque comme un aphorisme, et dont la logique pourrait glisser ailleurs, du côté de l’écriture. Déplier la formule, c’est voir apparaître deux pôles très simples. D’un côté, le X : l’objet du désir, clair, immédiat, universel. De l’autre, le Y : l’obstacle, celui qui rebute la majorité, celui qui décourage avant même d’avoir commencé. Toute la mécanique repose sur ce geste : isoler l’obstacle le plus commun, le plus douloureux, et l’effacer d’un trait. Ce n’est pas forcément la difficulté réelle, mais celle qui pèse dans l’imaginaire collectif. Dans l’apprentissage des langues, par exemple, ce n’est pas le temps qui bloque, c’est la grammaire. Dans le travail en ligne, ce n’est pas l’effort, c’est l’absence d’audience. Ce geste — dire en ôtant — n’est pas une invention récente. La rhétorique classique le connaissait déjà : persuader, c’est souvent soustraire. On parle d’ellipse lorsqu’on retire un mot pour renforcer le sens. On parle d’enthymème lorsqu’on retire une prémisse dans un raisonnement, en laissant l’auditeur la compléter lui-même. « Socrate est mortel puisqu’il est un homme » : la phrase supprime « tous les hommes sont mortels », mais chacun l’entend sans qu’il soit besoin de l’écrire. La suppression ne diminue pas, elle aiguise. Elle attire l’attention vers ce qui manque et sollicite l’esprit du lecteur. Le « sans Y » fonctionne exactement de cette manière. En apparence, il allège le chemin, promet un raccourci. En réalité, il met toute la lumière sur l’obstacle qu’il prétend effacer. Sans sport, sans grammaire, sans audience : chaque fois, la négation souligne ce qu’on redoute le plus, et c’est cette mise en relief qui séduit. La formule obtient son pouvoir non par ce qu’elle ajoute, mais par ce qu’elle retranche. Si la rhétorique de la suppression est si puissante dans la persuasion, c’est qu’elle repose sur un paradoxe : dire en ne disant pas. En littérature, ce paradoxe devient un moteur formel. On connaît l’exemple radical de Perec : écrire un roman entier sans la lettre e. Le manque devient la règle, et c’est lui qui produit la créativité. Chez Beckett, c’est une suppression progressive : le vocabulaire s’épuise, la syntaxe se réduit, jusqu’à ce que le texte semble s’écrire à la frontière du silence. Dans l’autofiction contemporaine, la contrainte « sans » est partout : parler de soi sans employer « je », relater un rêve sans images, écrire un silence sans blancs. Chaque fois, c’est l’obstacle qui devient matière. Ce qui distingue l’usage littéraire de la formule « X sans Y » de son usage commercial, c’est que la littérature ne cherche pas à effacer l’obstacle mais à l’habiter. Elle ne promet pas un raccourci, elle invente une forme qui tienne malgré le manque. Là où le marketing exploite la suppression comme argument, l’écrivain la transforme en contrainte esthétique. Ce déplacement est décisif : il fait du « sans » non pas une promesse de facilité, mais une condition d’existence du texte. Si la formule « X sans Y » sert de promesse en marketing, elle devient en littérature un déclencheur. Le « sans » agit comme une contrainte volontaire : il force à déplacer l’écriture, à inventer un chemin qui contourne l’interdit. Ces formules n’ont pas vocation à être vraies ou fausses, mais à fonctionner comme moteurs de texte. Elles ouvrent des zones d’exploration, parfois minimes, parfois radicales. Comment parler de soi sans “je”. Comment écrire un journal sans dates. Comment relater un rêve sans images. Comment décrire un lieu sans nommer l’espace. Comment se souvenir sans mémoire. Comment écrire un silence sans blancs. Comment raconter une histoire sans personnages. Comment décrire un corps sans le toucher. Comment évoquer une émotion sans l’adjectif qui la désigne. Comment finir un texte sans conclusion. Ces dix variations peuvent sembler paradoxales. Mais chacune contient une conséquence pratique sur la langue. Parler de soi sans « je », c’est déplacer la voix narrative vers le « tu », le « il », ou vers une forme impersonnelle. Écrire un journal sans dates, c’est suspendre le temps plutôt que le mesurer. Relater un rêve sans images, c’est se tourner vers les sensations, les odeurs, les rythmes. Décrire un lieu sans le nommer, c’est faire passer les matières et les gestes avant l’identification. Se souvenir sans mémoire, c’est travailler dans le défaut, l’incertain. Écrire un silence sans blancs, c’est inventer un rythme qui suggère l’arrêt sans jamais marquer la page. Raconter sans personnages, c’est donner aux objets ou aux climats le rôle de protagonistes. Décrire un corps sans le toucher, c’est s’en tenir aux effets, à la distance. Évoquer une émotion sans son adjectif, c’est passer par les manifestations concrètes plutôt que par l’évidence du mot. Et finir sans conclusion, c’est ouvrir une fissure plutôt qu’un point final. En marketing, la formule « X sans Y » sert à vendre une promesse immédiate : obtenir le résultat désiré sans passer par l’obstacle redouté. En littérature, le même canevas ne délivre pas de promesse, il ouvre une contrainte. Le « sans » ne supprime pas vraiment, il creuse, il met en tension. C’est ce vide qui déclenche l’invention, qui pousse la langue à trouver d’autres appuis. On pourrait dire que la différence est là : d’un côté, l’économie du désir, de l’autre, l’économie de la forme. Le publicitaire attire en effaçant l’effort ; l’écrivain invente en gardant l’effort vivant, mais déplacé. La suppression, au lieu de lisser le chemin, fait surgir des zones nouvelles où la langue tâtonne. Peut-être que l’écriture, au fond, n’est rien d’autre que cela : chercher comment obtenir quelque chose sans l’obtenir vraiment.|couper{180}

Carnets | Atelier

27 août 2025

« Tous ces cauchemars (incubi) et responsabilités détériorent désastreusement l’imagination créative, et je dois cultiver des impressions plus stimulantes de liberté, nouveauté et étrangeté. »H.P. Lovecraft ( relevé dans un pdf de François Bon, Lovecraft le carnet de 1925) Pour écrire ne serait-ce que la description d'un lieu, il faut une certaine autorité. Je me dis cela en lisant les cahiers fantômes. De quelle autorité s'agit-il ? Il y a une forme de possession. Quelle entité dicte des phrases qu'on ne saurait dire dans la vie de tous les jours ? Car personnellement je suis d'une terrible banalité dans mon expression orale au quotidien. Ce qui me fait dire assez souvent, à chaque relecture : mais pour qui tu te prends ? Et donc je me trompe peut-être de sens. Ce devrait plutôt être : qu'est-ce qui te prend, qui ou quoi s'empare de toi au moment où tu dis « ok », car tu le dis, pour écrire. ( à moins que ce ne soit "comment", comment ça te prend ?) Et peut-être que je me trompe encore en écrivant "possession" car il semblerait que l'événement tienne bien plus à une dépossession. L'écriture me dépossède de quelqu'un, de quelque chose, d'une part de ce que je nomme moi, elle me possède pour me déposséder si je peux oser cet illogisme. Maintenant, ce qu'il se passe si j'essaie de soumettre ces textes à l'IA. Je sens tout de suite que quelque chose ne va pas, ne peut aller. Cette fameuse autorité, et qui sans doute est l'inconscient, le ça, n'apprécie pas de se faire damer le pion par une machine. Car l'ordre des mots comme celui des fautes a véritablement un sens, une importance. Et l'IA possède un ordre qui est le sien, qui est en vérité une sorte de moyenne effectuée statistiquement, approximativement. Une moyenne d'ordre, osons ça. À moins que ce ne soit plus compréhensible si j'écris un "ordre moyen", c'est-à-dire cette chose tiède, consensuelle, et qui a les mains moites. Tout cela est très mauvais. Et sans doute l'est-ce quand je n'accepte pas totalement ce passage où je me dévêts de qui je suis au quotidien pour emprunter cette peau de ce qui s'écrit par mon intermédiaire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est cette expression populaire qui me vient à l'esprit pour illustrer l'ineptie que représente le fait de vouloir "contrôler" ce qui s'écrit au moment même où ça s'écrit. Et, au bout du bout, écrire sur l'écriture est certainement lassant pour le lecteur, surtout si le lecteur n'écrit pas. Mais si le lecteur écrit alors une confrontation des points de vue, voire même un échange, peut s'effectuer. Non pas sous la forme de messages, mails, lettres ou je ne sais quoi de concret, non ce n'est pas ça, pas ce type d'échange que je refuse depuis un bon moment déjà car justement dans l'échange quotidien je sais que je ne suis que moi. Donc la faute évidente d'attribuer une sorte d'ego à l'inconscient est seulement un procédé littéraire et rien d'autre. Pour les psychologues c'est un sujet de moquerie. Voilà aussi pourquoi je n'aime pas les psychologues, vraiment. Cette sorte d'autorité avec laquelle ils s'avancent vers moi en disant : mais non tu racontes n'importe quoi, Freud l'a dit, l'inconscient n'a pas d'ego. Je fais semblant d'être blessé par la saillie évidemment. Vont-ils alors me consoler, me prendre dans les bras, oh mon pauvre toutes mes excuses je ne savais pas que tu ne savais pas. Et donc maintenant tu sais que tu vas mourir seul, etc. Encore une fois, l'étrangeté d'écrire ce genre d'affirmations me saute aux yeux lorsque je relis. Ces colères, ces conflits que je détecte entre les lignes avec mon œil terne de tous les jours. Est-ce que ça m'appartient vraiment ou bien est-ce que dans la vie de tous les jours une sorte de personnage fictif sort de l'ordinateur pour se mettre à ma place à table et boire mon café en disant pouah il est beaucoup trop fort ou pas assez. Ce que je veux dire à la fin c'est où est la vérité. Ce qui signifie que j'en suis malgré tout encore là, hélas. Autre chose. Dans quelle mesure le souvenir des lectures de certains auteurs te contamine-t-il lorsque cette chose que tu nommes l'écriture s'empare de toi. Es-tu en mesure de t'en rendre compte soit au moment même où la contagion s'installe, soit après coup. Rien n'est moins sûr. Ce texte pourrait bien être contaminé par Dostoïevski. Une histoire de souterrain, et par René Girard car parfois tout se mélange allègrement. Comme si, dans le monde des écrivains morts, on n'attendait que cela : qu'une petite porte s'ouvre dans l'inconscient d'un idiot pour s'y engouffrer séance tenante. Tout ça, cette affaire de possession / dépossession reste, malgré l'apparence amusante de récit, assez binaire. Il manque un tiers. Une troisième voie ou voix. Une ouverture, un passage, une aide à la traversée en quelque sorte qui t'emporterait du double-bind, si je puis dire, vers les contrées du rêve enfin, c'est-à-dire à une fiction véritable dans laquelle tu serais un simple artisan qui se contente de faire correctement son boulot sans pour autant se prendre le chou. Cette voix tierce ce serait qui encore ou quoi ? C'est un peu facile de se réfugier dans l'atmosphère confortable d'un atelier d'écriture où tu ferais tes huit voire douze heures puis rentrerais chez toi une fois ton devoir accompli. Surtout cela te paraît manquer de piquant. Ce serait d'un ennui au bout du compte. Mais qu'as-tu contre l'ennui vraiment au fait ? Si tu y réfléchis, l'ennui est le fil conducteur de ton existence, c'est lui le véritable guide, et comme un véritable guide il n'a jamais cessé de te donner du fil à tordre et à retordre. Tu aurais pu t'enfuir de l'ennui mille fois, pourquoi ne l'as-tu pas fait ? J'écris tout ça au fur et à mesure et puis à la fin je soumets cet ensemble chaotique à l'IA : — challenge moi sur le fond et la forme de cet ensemble. Alors là, j'en prends pour mon grade. Seront pointés du doigt la logorrhée, les redites, le bavardage conceptuel et la conclusion considérée comme trop didactique. Bon. Tu écrirais tout ça comment toi je demande. Pour écrire ne serait-ce que la description d’un lieu, il faut une autorité. Pas « pour qui tu te prends », mais « qu’est-ce qui te prend ». L’écriture me possède pour me déposséder, si je peux oser cet illogisme. Quand je soumets mes phrases à l’IA, quelque chose se brise. L’ordre des mots, même des fautes, a un sens. L’IA, elle, fabrique un ordre moyen, tiède, consensuel, avec ses mains moites. Les psychologues me disent : l’inconscient n’a pas d’ego. Je fais semblant d’être blessé. Vont-ils me consoler, me prendre dans les bras ? Et donc maintenant tu sais que tu vas mourir seul. Parfois je relis et je vois un personnage fictif qui sort de l’ordinateur, s’assoit à ma place, boit mon café, et dit : pouah, beaucoup trop fort, ou pas assez. Où est la vérité ? Tout ça, possession et dépossession, reste un piège binaire. Il manque un tiers. Peut-être l’ennui. L’ennui comme guide. Tu aurais pu t’enfuir mille fois. Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? J'ai compris ce que tu veux faire, je lui dis, en fait tu veux te débarrasser de moi tout en sachant qu'elle ne pourrait pas comprendre mon trait d'humour.|couper{180}

Lectures

typologie des écrivains contemporains face à l’explication

Trop d'explications, de discours qui n'intéressent pas le lecteur. Comment font les autres, tu te demandes. Intuition : L'intime ne s'explique pas il se montre. L'enveloppe explicative ne regarde que l'auteur et, dans ce cas, il ne s'agit pas tant de littérature que d'une auto-thérapie. Comment font les autres. Créer une typologie des auteurs contemporains selon leur rapport à l'explication. On pourrait structurer cela en plusieurs groupes : 1. Ceux qui assument l’explication comme matière littéraire : -Ils transforment l’explication en style, jusqu’à en faire leur marque de fabrique. Annie Ernaux (Les Années, Journal du dehors) : l’explication devient une manière de clarifier, de « mettre au net » les expériences, en assumant le didactisme. Pierre Bergounioux : mêle récit et conceptualisation historique/philosophique, la phrase elle-même est un commentaire. Pascal Quignard : construit ses livres comme des méditations, où l’explication, la digression et la note savante sont au cœur du texte. Ici, l’explication n’est pas un défaut mais une esthétique : on lit pour l’intelligence, pas pour la scène. 2.Ceux qui détournent l’explication en système ou en jeu Ils en font un procédé ironique, mécanique, presque absurdement répétitif. Jacques Roubaud : l’explication devient l’armature du texte, mais tournée vers le jeu combinatoire. Christian Prigent : explique pour mieux détruire l’explication, ses textes vibrent d’une langue critique qui se mord elle-même. Thomas Clerc (Paris, musée du XXIe siècle) : l’explication devient un inventaire infini, qui produit de l’humour par son excès. Ici, l’explication est acceptée, mais poussée jusqu’au vertige ou au comique. 3.Ceux qui coupent l’explication pour garder la chair nue Ils refusent le discours explicatif et misent sur le détail, le geste, l’action. Jean Echenoz : narration plate, neutre, fausses pistes discrètes, pas de commentaire psychologique. Christian Gailly : dépouillement extrême, phrases brèves, peu d’analyses. Jean-Philippe Toussaint : description précise, gestes minuscules, pas de surplomb explicatif. Ici, la règle est : le lecteur doit sentir, pas comprendre par avance. 4.Ceux qui oscillent entre les deux Ils commencent par expliquer, mais injectent du concret, ou l’inverse. Ils sont sur le fil. Maurice Blanchot : l’explication philosophique se mêle à des scènes concrètes, créant une tension permanente. Jérôme Orsoni (Des vérités provisoires) : mêle réflexions abstraites et notations brutes, parfois au risque de perdre le lecteur. Joy Sorman (À la folie, L’inhabitable) : mêle récit concret, reportage, et commentaires analytiques. Ici, le texte est travaillé par une lutte interne — très proche de ce que tu décris dans ton écriture. Il me semble que si j'avais à me situer je choisirais la catégorie 4, ceux qui oscillent entre les deux. Le travail reste encore à faire sur la nature de cette oscillation : l'assumer comme style hybride à la Ernaux ou Orsoni ou bien apprendre à la tailler pour laisser plus de place au concret comme Echenoz ou Toussaint. Possible aussi que je réfute totalement cette typologie et que je n'en fasse comme d'habitude qu'à ma tête que ce qui me plaise le plus soit de naviguer librement entre ces différents registres.|couper{180}

Carnets | Atelier

22 août 2025