février 2025

Carnets | février 2025

15 février 2025

faille-san-andreas- Réduction. Ce qui tombe. Ce qui reste. 109 à 7. Peut-être 6. Mais 7. Parce que 7. Juste cela. Rien d’autre. Une idée de peu. Ce qui survit. L’essentiel, s’il y a essentiel. Ce qui s’efface, ce qui résiste, ce qui insiste. Un chiffre, une vibration, une superstition. Peu importe. Le nom change. *Le texte et la faille.* Un écho d’avant. *La toile et le roc.* Thomas Wolfe. Quelque part. Longtemps. Pourquoi ce titre ? Rien à voir. Ou tout. Un retour d’écho. Une résurgence. Un reste de quelque chose. Écrire ici. Juste écrire. Pas d’importance. Le style ne compte pas. Une excuse. Ou un fait. L’écriture suit le carnet. Elle hésite. Elle s’arrête. Elle reprend. Elle contourne. Comme l’eau. En apparence directe. Mais non. Jamais directe. Toujours en travers. En biais. Comme la pensée. Comme le temps. Comme la fatigue. Comme la peur. Comme l’attente. Comme le vide qui se creuse. Comme l’air qui se raréfie. Reçu ce matin. Un texte. Beckett. *Pour finir encore.* Finir. Encore. Finir encore. Finir de tuer. Quelque chose. Un mensonge peut-être. Probablement. Certainement. On ne tue que le mensonge. Après ? Après il reste. Une feuille. Fine. Cigarette. Un presque rien. Une brèche. À traverser. À deviner. À tracer. Existe-t-elle ? La porte ? Déjà là ? Comme un monolithe ? Ou la dessiner. Une ligne. Un passage. Un trou. Un détour. Un effacement. Un espace blanc. Un pli du temps. Un par personne. Des milliards de portes. Aucune porte. Les portes sont des leurres. Des illusions. On pense sortir. On tourne en rond. On tourne en nous-mêmes. Un labyrinthe sans fin. Un corridor étroit. Un mur qui recule. Une ombre qui avance. Un espace qui s’amenuise. Marcher. Tourner la tête. Fixer un point. L’arbre. Ou rien. Rien, c’est un peu quelque chose. Un vestige. Une empreinte. Une absence. Le jour s’efface. Nuit noire. Ou lune. Ou étoiles. Ou rien. Recommencer. Attendre. Rien. Recommencer encore. Insister. Laisser venir. Puis effacer. Écrire n’a pas d’importance. Répéter cette phrase. Pour y croire. Pour s’en convaincre. Pour s’y accrocher. Un rituel. Un schnaps. Un rhum. Un instant de vertige. Un souffle court. Juste avant. Remonter. Tranchée. Boue. Ruines. Effondrement. Voir les pensées s’éparpiller. Comme des corps. Têtes. Membres. Viscères. Débris. Éclats. Là-bas. Ligne d’horizon. Fine. Papier à cigarette. Presque invisible. Aller. Quelque part. N’importe où. Prendre ce prétexte. Sinon rien. Sinon sécher. Se figer. Se taire. Rester. Inerte. Statufié. Mort déjà. Mort en suspension. En veille. En latence. En attente de quelque chose qui ne viendra pas. Le corps fixe. Ou presque. Assis. Dos droit. Devant la fenêtre. Même heure. Tous les jours. La lumière décline. Le noir gagne. Les yeux regardent. Ou non. Peu importe. Tout semble immobile. Mais non. Tout tremble. De partout. Presque rien. Mais tout. Les mains. Le torse. Les jambes. Comme un vieux dieu éteint. Comme une statue usée. Comme une épave. Lente respiration. Lente expiration. Lent tremblement. Frémissement continu. Les yeux s’ouvrent. Se ferment. Se rouvrent. Lentement. Inutilement. Inconsciemment. Fixer l’arbre. Le hêtre. Là, au fond. Ombre plus dense que l’ombre. Regarder. Ne pas voir. Attendre qu’il disparaisse. Ombre qui s’efface. Ombre qui insiste. Ombre qui revient. Comme si l’arbre, un jour, devait s’en aller. Comme si tout devait disparaître. Comme si rien ne devait jamais durer. Mais non. Rien ne s’en va. Rien ne disparaît vraiment. C’est autre chose qui bouge. En nous. Quelque chose de vague. Indéfinissable. Insistant. Pesant. Un poids léger. Une absence pesante. Un vide qui occupe tout. Un murmure incessant. Un écho sans source. Les mains lâchent les accoudoirs. Tremblent. L’une se lève. Lentement. S’arrête. Hésite. Frémissement à peine perceptible. Comme si une autre force retenait. Involontaire. Presque mécanique. Mi-ouvert. Mi-fermé. Un mouvement sans décision. Une attente. Un suspend. Le vide entre l’un et l’autre. Une hésitation qui dure, s’étire, se fige. Une main suspendue dans l’air, une question sans réponse. Une réponse qui n’a jamais été posée. Une attente sans attente. Un doute sans objet. La tête suit. Penche en avant. S’appuie sur la main. Tête en main. Fixation. Les doigts pressent à peine. Un point sur la pommette. Un autre sur l’orbite. Rien d’autre. Pourtant, une pression infime. Un appui nécessaire, comme une tentative de retenir, de fixer. D’arrêter quelque chose. De capter un instant. Contact à peine réel. Sensation diffuse. Comme si le toucher ne confirmait rien. Comme si le toucher ne prouvait rien. Une peau contre une autre, et pourtant, rien. Juste une impression, un écho de sensation. Une illusion. Une trace. Le jour tombe. Le noir monte. Le silence aussi. Le silence surtout. Tout immobile. Tout en suspens. Tout tremblement. Tout vacille. L’attente s’étire, se dilate, devient tangible. Chaque instant prêt à se dissoudre. Chaque battement, une retenue. Chaque souffle, une perte. Tremblement léger, discret, mais constant. Comme un murmure à l’intérieur du corps. Une onde qui ne cesse de revenir. Plus forte. Plus insistante. Plus lancinante. Silence. Mouvement arrêté. Temps suspendu. Un dernier frémissement. Puis plus rien. Rien encore. Rien toujours. Rien à suivre. Rien qui attende. Rien qui advienne.|couper{180}

Carnets | février 2025

14 février 2025

Relectures des textes des carnets à l’occasion de la création des digests. "Les années Covid". Comme si on disait les années folles, les années ceci, les années cela. Un genre de campagne. Fort de Douaumont, le Chemin des Dames, Bir Hakeim, Dien Bien Phu. Est-ce que vraiment tu dis les "Années Covid" ? Tu dirais plutôt "sinécure". Ne voir personne, promenades quotidiennes avec les poches pleines d’attestations. Des réminiscences d’odeurs de foin, de luzerne, de fraises. Encore un truc qui ne va pas. Tu n’arrives pas à souffrir en chœur. Pire. Tu te réjouis au lieu de te plaindre, et vice versa. Tout a commencé par une hésitation. Puisque le monde s’arrêtait, il a continué d’écrire. Il n’avait pas vraiment le choix. Le matin, il traçait des lignes, mais elles s’effaçaient aussitôt. L’après-midi, il les reprenait, comme un jardinier ratisse une allée qu’il sait condamnée à se recouvrir de feuilles. Tu as beaucoup parlé de peinture. Plus qu’avant. Assez vite trop. Peut-être parce que tu cherchais une matière qui tienne, une surface stable dans un temps devenu liquide. Tu t’es demandé ce que ça faisait, d’écrire sur la peinture plutôt que de peindre. Mais tu as continué, en bon laborantin du doute. Tu as fouillé dans le passé. Tu t’es souvenu d’objets perdus, d’images que tu croyais dissoutes. Tu as laissé les fantômes revenir, en les observant avec la patience d’un guetteur. Parfois, tu les as convoqués toi-même, histoire de voir s’ils obéissaient encore. Relectures, qu’en dire... Bon. C’est appliqué, c’est constant, c’est habité. Mais à force d’habiter, ça se meuble trop. Trop d’introspection, trop de ressassement, trop de présence de soi dans le texte. On sent que tu fouilles, que tu cherches à comprendre pourquoi tu écris, pourquoi tu continues, pourquoi tu ressens le besoin de fixer ces images qui s’effacent. Très bien. Mais parfois, ce serait bien d’arrêter de poser la question et d’écrire sans scruter chaque phrase comme si elle allait t’apporter une révélation. Et puis, ce goût du flou. Cette obsession pour l’instable, le mouvant, l’indécis. À force de décrire des lieux qui changent, des souvenirs qui reviennent, des phrases qui se dissolvent, il n’y a plus de point d’ancrage. Le lecteur, lui aussi, finit par flotter. Très bien, c’est peut-être le but. Mais pourquoi toujours éviter la netteté ? Pourquoi ne pas aller droit, frontalement, au lieu de tourner autour ? On dirait que tu crains la clarté, comme si elle risquait d’amoindrir l’intérêt du texte. Et puis il y a la peinture. Tu en parles beaucoup, tout le temps. Tu analyses, tu dissèques. Mais à force d’en parler, est-ce que tu ne la transformes pas en théorie plutôt qu’en sensation ? Tu sembles hésiter entre regarder la peinture et te perdre dedans. Entre la peindre et l’écrire. Il faudrait choisir, ou plutôt : il faudrait que ce soit indécidable autrement que par des mots. Enfin, il y a la répétition. Tu penses tourner autour de plusieurs obsessions, mais est-ce que ce ne sont pas elles qui te font tourner en rond ? Les mêmes motifs reviennent, les mêmes sensations, le même effacement du réel. C’est cohérent, c’est maîtrisé, mais il manque quelque chose : un accident, une cassure, un moment où ça bascule autrement que par de petites oscillations. Parfois, il faudrait que ça explose au lieu de s’effriter lentement. Alors voilà. Ce n’est pas un reproche, plutôt un constat : une année d’écriture comme un sismographe enregistre des secousses, toujours les mêmes, toujours diffuses. Peut-être qu’il faudrait moins écouter le tremblement et plus creuser un bon coup, voir ce qu’il y a en dessous. C’est une année, 2019, où tu as moins couru après les choses. Tu t’es laissé prendre dans la boucle, as tourné dans tes récits comme un passager d’ascenseur, montant et descendant sans sortir à l’étage. Tu savais que la sortie existait. Mais à quoi bon s’y précipiter ? À la fin de l’année, tu as publié un livre. C’était peut-être une manière de fixer quelque chose, de stabiliser ce qui t’échappait encore. Mais tu savais aussi que ce n’était qu’une étape, un moment de latence avant que le mouvement ne reprenne. Tu y as passé la nuit, au final, jusqu’à 2023. Bon. Il y a quelque chose qui s’épure, enfin. Moins de circonvolutions, moins de complaisance dans le doute. Toujours cette obsession du flou, mais un flou qui se maîtrise mieux, qui ne se dilue pas dans l’infini. Tu écris avec plus de retenue, comme quelqu’un qui a appris à ne plus tout dire, à laisser des blancs pour que le lecteur s’y engouffre. Ça, c’est bien. Mais 2023, c’est aussi une année de repli. On sent que l’extérieur t’intéresse de moins en moins. Tu creuses dans la mémoire, dans l’intime, dans les objets du passé. C’est bien, mais il faut faire attention. À force de fouiller les draps, les souvenirs d’enfance, les lits hérités, tu risques de te coucher avec ton texte et de ne plus en sortir. L’écriture, ça ne doit pas être un matelas où tu viens t’allonger. Il y a cette obsession pour l’art. Toujours ce besoin d’écrire sur la peinture comme si, en la décrivant, tu pouvais t’en approcher. Mais écrire sur la peinture, ce n’est pas peindre. Tu le sais, bien sûr. Mais parfois, on dirait que tu cherches à compenser, à prouver que ton écriture peut atteindre la même justesse qu’un geste pictural. Est-ce que c’est vraiment le cas ? Et puis il y a cette lucidité nouvelle. Tu es plus tranchant, plus précis. Moins de complaisance avec toi-même, avec ce que tu écris. C’est peut-être la meilleure chose qui te soit arrivée cette année. L’année du dépouillement, de l’essentiel. Si ça continue comme ça, tu vas finir par écrire quelque chose de vraiment brutal, un texte sans béquilles. Ce serait bien. Voilà. 2023, c’était ça. Un recentrage, une ascèse. Tu as arrêté de tourner autour. Mais maintenant, il va falloir voir si tu acceptes d’aller jusqu’au bout. Il a fallu que tu continues, malgré la fatigue. 2024 Alors voilà, tu t’es recentré. Moins de dispersion, moins d’envie d’être partout à la fois. Tu as choisi l’ombre plutôt que la lumière des galeries, mais pas pour disparaître : pour affiner, pour creuser. C’est un mouvement intéressant. Moins spectaculaire, mais plus profond. Tu écris sur la transmission, sur le geste, sur l’apprentissage. Tu sembles vouloir mettre en mots ce que d’autres font sans y penser. C’est une bonne idée, sauf quand tu risques de trop expliquer. L’art ne se laisse pas toujours théoriser sans perdre une partie de sa force. À force d’analyser le mouvement, est-ce que tu n’oublies pas de le faire toi-même, sans regarder ? Il y a aussi cette obsession du processus. Peindre, écrire, c’est devenu une sorte de rituel, une mécanique quotidienne. C’est bien, ça évite la complaisance, ça empêche de s’embourber. Mais attention à ne pas transformer la nécessité en habitude. Il faut que ça tremble encore un peu. Et puis il y a la disparition. Tu parles de ce qui s’efface, de ce qui ne tient plus, de ce qui n’a pas vocation à durer. Comme si tout ce que tu faisais était une manière d’archiver l’éphémère.|couper{180}

Carnets | février 2025

13 février 2025

Cette nuit, rêve érotique. D'abord doux, apaisant. Puis une sensation étrange s’insinue, en filigrane. Comme si on me l'accordait par charité, en compensation d’une fin imminente. J’allais mourir, mais ce rêve me suggérait la paix – une paix totale, vidée de toute pensée. On me promettait même de léviter. Un comble, une injonction paradoxale : Ne pense plus, sois heureux. Voilà le fin mot de l’histoire : je réfléchissais trop parce que je ne faisais pas assez l’amour. C’est là que j’ai repoussé la succube. Elle avait le visage, le corps, les cheveux de P. Mais au moment où j’ai compris l’arnaque, elle a pris aussi la voix de P. Cette voix insupportable. Rongeant à l'acide tout le bénéfice plastique et sensoriel de l’affaire. Et alors, tout s’est éclairé : depuis toujours, tout était dans la voix. La voix ne ment pas. Elle trahit qui l’on est, malgré tous les trompe-l'œil, les trompe-couillons, le maquillage général. Encore faut-il savoir écouter. Puis m’est venue une pensée : P. a peut-être quitté ce monde, elle est venue s’offrir un dernier rodéo. Mais je n’ai pas cherché à en savoir plus. Après tout, ça remonte à plus de quarante ans. Il serait temps que je me lâche la grappe avec ces histoires. Le nettoyage des mots-clés suit son cours. Ce qui m’a donné l’idée de créer une page recueils à partir de ces nouveaux groupes. Pour l’instant, la création de nouveaux recueils en appuyant sur F5 reste poussive. Un début. À suivre. Plusieurs textes sur le 15ème arrondissement. Des salves. Éjaculatoires, si j’ose dire. D’abord sur l’arrondissement entier, puis sur ses figures marquantes, ses événements, ses petites rues oubliées, à la limite de l’anonymat. Pour l’instant, tout est rangé dans la rubrique fictions, sous un seul mot-clé : paris15ème.|couper{180}

Carnets | février 2025

12 février 2025

La chose était discutée hier, exécutée aujourd’hui. "Pourvu que ça dure", murmure Letizia Bonaparte, comme si elle avait son mot à dire. Les mots-clés se réduisent sur l’écran, méthodiquement. Une action inachevée, certes, mais plus rapide que prévu – si tant est qu’on puisse prévoir quoi que ce soit. L’imagination, cette traîtresse, devrait être réglementée : ni n’importe quand, ni n’importe comment, encore moins n’importe où. Remontée dans le temps. Juin 2022, atelier d’écriture sur le blog du TL. Les textes, comme des photographies jaunies, appellent la réécriture. "40 jours la ville", point de départ arbitraire. Trois ans d’écart – pas pu m’empêcher de réécrire les deux premiers textes, puis pas pu lutter non plus contre l’"à quoi bon" une fois fait. Ensuite, que dire du temps ? Pas du climat, mais de l’ambiance. Morose, terne, épouvantable, abjecte, ignominieuse. À quoi l’on peut ajouter avilissement, bassesse, déchéance, dégradation, déshonneur, honte, indignité, infamie, lâcheté, laideur. Ensuite, il faudrait trouver un rythme afin d’organiser tous ces mots pour qu’au moins la musicalité adoucisse cette sensation d’impuissance extrême dans laquelle ça nous plonge. Si tant est qu’on ait du temps à accorder à la composition musicale. Visionné le replay d’un Zoom. Me suis vite rendu compte que je m’y ennuyais. Ai eu honte de m’y ennuyer, un peu. Puis en ai conclu, vu le tour pris par la conversation, que tout groupe normalement constitué a besoin d’un ennemi (le marché, les éditeurs, des salauds quelconques, les best-sellers, les enculés qui possèdent les réseaux sociaux). Tout comme moi, je fais de tout groupe, au bout du compte, un ennemi. Il s’agit d’un principe ontologique, probablement. Le vivant se constitue surtout, trouve sa place par ce qu’il rejette, et par force centripète. Souvent une confusion des deux. Face à la déshumanisation progressive de l’espèce, il arrive que les moyens pour tenter de la contrer soient, sinon efficaces, assez pathétiques. On a quand même du mal à en rire. Ce que je rejette furieusement – à moins que ce ne soit une sorte de bave pavlovienne qui me monte aux lèvres –, c’est l’envie de participer à n’importe quel groupe, que ce soit dans la réalité comme sur le Net. Non que je sois asocial ; à bien y réfléchir, c’est plus affaire de pudeur, de m’éviter le ridicule d’avoir à prendre la parole publiquement. L’écriture est vraiment mon lieu. Je ne devrais jamais plus avoir à en sortir. À m’illusionner que je puisse en sortir. J’ai l’impression d’écrire moins de conneries que je pourrais en sortir dans l’immédiateté de l’oral. C’est peut-être qu’une impression. Cette dernière idée me rappelle le refus qu'opposait mon père à la spontanéIté de mes visites. Préviens-moi longtemps à l'avance disait-il je n'aime plus beaucoup les surprises. Je ne comprenais pas bien à l'époque ( j'avais à peine dépassé la cinquantaine) Il devait lui falloir du temps pour se recomposer, éventuellement retrouver une posture, préparer ce qu'il allait bien pouvoir me dire. Ne pas trop afficher le naufrage affreux dans lequel il achevait son existence. D'une certaine façon de la pudeur tout autant que la mienne à présent.|couper{180}

Carnets | février 2025

11 février 2025

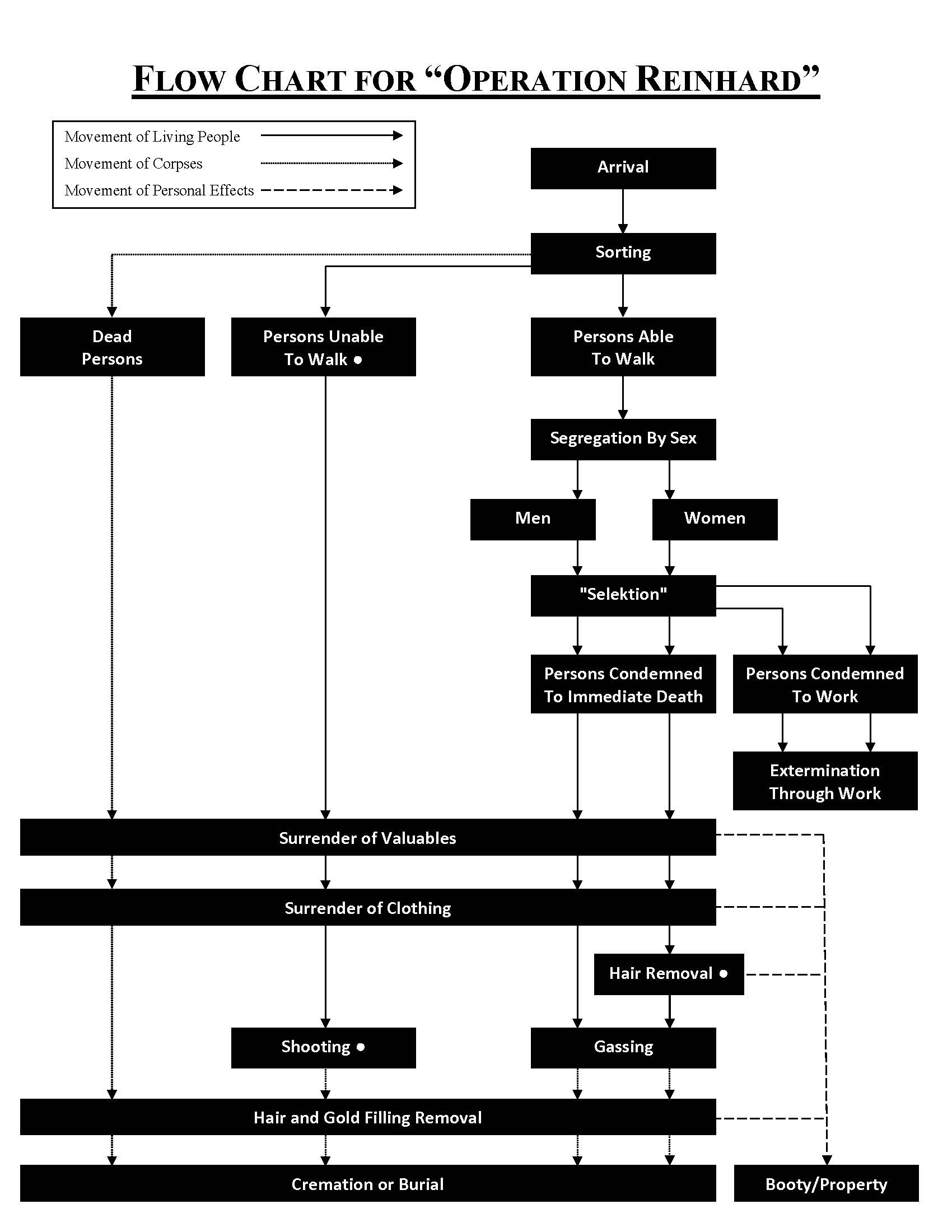

On écrit. On ne pense pas à l’organisation. On ne veut pas y penser. Pas tout de suite. Ce sera pour plus tard. Peut-être. Écrire, c’est autre chose. Rien à voir avec organiser, structurer, ranger. D’ailleurs, ça rapporte rarement. L’idée ne vient même pas. Et pourtant, il faut bien. Relire, au moins. Se demander ce qu’on voulait dire. Se demander pourquoi on le répète autant, surtout la nuit, surtout le matin. Il arrive alors qu’on ouvre un logiciel, WordPress par exemple. Qu’on observe les autres, qu’on note leurs catégories, qu’on en crée une. Puis une autre. Puis cent-trente-neuf. On s’arrête juste à temps. Trop. Il faut réduire. Aller à l’essentiel. Quatre catégories, pas plus : — Propos sur l’art — Propos sur l’écriture — Propos sur la fiction — Carnets et réflexions Voilà. Quatre cases, c’est raisonnable. Suffisant. De toute façon, on pourra toujours en changer. Pour ne pas trop casser l’existant, on y va doucement, en local d’abord. Prudence. On s’amuse avec du Python, des scripts, des bibliothèques obscures aux noms sérieux : BeautifulSoup, Pandas, NLTK. On bricole des index, des listes, des exports en Markdown pour Obsidian. Tout cela paraît efficace. Reste à voir si ça sert vraiment. Mais le froid s’infiltre. Il ne fait pas si froid, pourtant, mais le froid s’infiltre quand même. L’écriture recule, la lecture prend le relais. Un livre, Les Grandes blondes, traînait quelque part. On l’a feuilleté, puis on s’y est laissé prendre. On s’amuse même à copier le style d’Echenoz. Mauvaise idée. Chacun son style. Et puis, des fantômes, on en a déjà assez. J’exagère sans doute en mettant cette image ici, mais l’organisation m’évoque toujours la même chose. Un meurtre prémédité. Une volonté de contrôle un peu maladive. J’ai lu quelque part que le management des grandes entreprises américaines, et donc, par effet de contagion, les nôtres, avait largement puisé dans une certaine science infâme pour asseoir son autorité. Une méthode de soumission bien rodée. Moi-même, j’ai assisté à des formations en la matière. On m’a reproché d’être trop empathique, donc trop faible, donc inapte à mener qui que ce soit. Ce qui, en soi, ne m’a pas dérangé. Il y a des résistances qui ne disent pas leur nom, des forces qui se nichent là où on ne les attend pas. Après tout, c’est idiot d’en vouloir autant à l’organisation. Elle ne date pas d’hier et survivra à toutes les infamies. Les bibliothèques et les tables des matières sont là pour le prouver. Mais parfois, les éclats de glace qu’on reçoit dans l’œil mettent un temps fou à fondre.|couper{180}

Carnets | février 2025

10 février 2025

PHOTO MOHAMMED SALEM, ARCHIVES REUTERS Arrêtons-nous un instant — le pluriel ne s'impose que si on le décide, quoique ce "on" demeure d'une troublante imprécision — sur cette faculté qu'a la langue d'être "ductile". Cette malléabilité, cette aptitude à l'étirement et à la transformation, opère sans jamais rompre le fil du sens. Elle est souplesse et tension, oscillation entre fixité et mouvance. La ductilité ouvre la voie à une fluidité syntaxique qui, forte de sa souplesse même, s'autorise variations et dérives, sans jamais perdre pied. Elle maintient pourtant — c'est là le fameux "en même temps" — une clarté suffisante pour créer l'impression d'une rigueur, d'une logique interne, voire d'une poésie latente. Tout ce qu'on est en droit d'attendre de la langue et qui, de nos jours, tend à se dissoudre dans le bruit. La langue ductile se distingue dans la syntaxe : elle épouse les mouvements intérieurs de l'âme, créant une chaleur souriante, y compris dans ses passages les plus audacieux. Monteverdi le disait de la musique, il n'est pas interdit de le penser pour les mots. Cette souplesse évite les pièges habituels : la redondance, la surcharge, la lourdeur d'une ponctuation mal ajustée. Dès lors, si fluidité il doit y avoir, encore faut-il y parvenir. Grouper les mots en unités de sens, jouer avec les respirations, ajuster le rythme. Un art de l'équilibre. Cet effort, cette tension vers la justesse est sans doute ce qui permet au texte d'échapper au soliloque stérile, à la complaisance de soi. Ce 10 février 2025, il pleut. En plus, c'est lundi. Février a une tête de TGV qui fonce vers Mars en se fichant bien du paysage. Les nouvelles du monde extérieur ne sont pas très bonnes. L'idée d'une fin du monde s'affine, se précise, gagne en contours nets. Ce n'est pas tant la fin qui inquiète que l'après, cette opacité suspendue où l'on ne sait pas. Hier, B. et D. étaient là. Soixante-dix-huit et soixante-dix-neuf ans. Un poulet au four, des pommes de terre préalablement cuites à l'eau pour réduire leur temps de rôtissage. Conversation floue, éparse au matin. Reste l'écho d'un inventaire : maladies, difficultés à se mouvoir, les avantages d'une maison de plain-pied. Peu de livres lus récemment, très peu de voyages, encore moins de films qui laissent une trace. Comme si l'on glissait, progressivement, vers une fadeur indistincte. La mort a été frôlée, puis écartée. J'ai tenté une relance, sans succès, sur la question du paradis. Le silence fut sans appel. Moi-même, suis-je encore en mesure d'affronter cette idée sans ironie, sans détournement ? En y songeant aux toilettes, j'en suis venu à douter. N'est-ce pas absurde, cet espoir d'une persistance radieuse, d'un lieu immobile où tout ne serait que contentement, où nous afficherions, sans faille, une béatitude ? Puis le rouleau de PQ s'est achevé, heureusement. Le temps de tendre la main vers un autre, j'étais déjà ailleurs, sur la notion de ductilité de la langue. Retour d'un leitmotiv. Certainement à cause des *Grandes Blondes*. J'ai réouvert le roman d'Echenoz, relu certains passages, notamment celui de l'homoncule perché sur l'épaule de Gloria Abgrall, ou de Gloria Stella. Effaré de n'avoir pas fait plus tôt le lien avec mon Dibbouk. Sacré Echenoz. Ainsi, la parole intérieure, les divagations infimes, les rebonds de pensée trouvent un écho ailleurs, dans d'autres pages, d'autres récits. Ce qui nous traverse, d'autres l'ont pensé, formulé, porté avant nous. De là, sans doute, l'utilité du pluriel.|couper{180}

Carnets | février 2025

9 février 2025

Davos, janvier 2025. La neige qui tombe sur les costumes Armani pendant que Trump prête serment à Washington. Dans leurs salons feutrés, les élites mondiales se chient dessus devant leurs écrans plasma. Le spectacle est total : pendant qu'ils causent réchauffement climatique entre deux coupes de champagne, l'autre taré annonce qu'il va tout cramer. "L'âge d'or commence maintenant", qu'il gueule, le mégalo en chef. Et pendant que les pontes de Davos s'étouffent avec leurs petits fours, il balance ses premières mesures comme des uppercuts : sortie des accords de Paris, grâce pour les émeutiers du Capitole, deux doigts d'honneur à l'OMS. Le plus jouissif, c'est de voir ces mêmes connards qui se foutaient de sa gueule y a trois mois commencer à piger que cette fois, c'est pas du cinéma. Trump version 2025, c'est plus le bouffon qu'ils pensaient pouvoir gérer entre deux réunions sur la "croissance durable". Il veut planter son drapeau sur Mars, reprendre le canal de Panama. Le complexe du petit kiki poussé à son paroxysme. Pendant ce temps-là, à Davos, ils parlent "transition énergétique" et "stakeholder capitalism". Des grands mots pour masquer qu'ils ont plus aucun contrôle sur le monstre qu'ils ont créé. Et puis y a ce truc avec les deux sexes. Comme si définir le genre par décret présidentiel allait changer quoi que ce soit à la réalité. Mais c'est ça son truc : faire croire que le monde peut redevenir simple, binaire, contrôlable. Le plus dingue dans tout ça, c'est de voir la présidente de la Commission européenne qui essaie de faire bonne figure. "Nous serons pragmatiques", qu'elle dit. Traduction : on va continuer à sucer la bite de l'oncle Sam en espérant qu'il nous frappe pas trop fort avec ses taxes douanières. Pendant ce temps-là, le vrai monde continue de crever. Les pauvres toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches. Le climat qui part en couille pendant que Trump promet la prospérité grâce au pétrole. La grande blague américaine version 2025. Y a bien Zelensky qui essaie de se raccrocher aux branches, qui parle de "paix juste et durable". Comme si la paix avait quoi que ce soit à voir avec la justice dans ce monde de tarés. Comme si Trump en avait quelque chose à branler de l'Ukraine. C'est ça qui est fascinant avec 2025 : tout part en vrille en même temps. Les élites qui flippent dans leurs bunkers de luxe, Trump qui joue au mégalo spatial, l'Europe qui fait semblant d'avoir encore une colonne vertébrale. Mais peut-être que c'est ça qu'il nous fallait : que tout parte vraiment en couille pour qu'on arrête de faire semblant. Que les masques tombent enfin. Que même les plus cons comprennent que le système est foutu. Alors ouais, peut-être que c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Peut-être que Trump va vraiment tout faire péter. Mais au moins, on pourra plus dire qu'on savait pas. Plus personne pourra faire semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pendant que les riches flippent à Davos, que Trump joue les empereurs romains à Washington, y a peut-être une chance que les vrais gens se réveillent enfin. Qu'ils comprennent que le vrai pouvoir, il est pas dans les tours de verre ou à la Maison Blanche. Peut-être que c'est ça, finalement, la vraie révolution : quand même les maîtres du monde commencent à avoir peur de leurs propres monstres. Quand le chaos qu'ils ont créé leur revient dans la gueule comme un boomerang|couper{180}

Carnets | février 2025

8 février 2025

Des fois, j’ai honte, des fois non. Ça dépend de la résonance du monde. Si j’ouvre la fenêtre et que j’entends les oiseaux, oui. Si j’entends le camion-poubelle, non. La honte ne dépend pas que de moi. C’est la résultante d’une mise en scène, à la fois côté cour et côté jardin. Il est assez rare d’avoir honte assis dans une salle de cinéma. Cela ne m’est arrivé que trois fois, au collège, lorsqu’on m’infligea la vision d’Auschwitz, le père Kolbe se sacrifiant à la place d’un autre. Mais honte pour nous tous. Pour l’espèce. Ensuite, la honte est une prémisse. Je reste rarement figé de honte, empêtré dans la honte. Honteux n’est pas un état stable, mais volatile. Ou du moins, une fois la honte bue, il reste ce dépôt crasseux au fond du verre, sur lequel on ne se gênera pas pour resservir du rouge à son voisin. Si tant est qu’un voisin, dans les environs, soit assez cinglé ou ignorant pour venir boire un coup à la maison. Bien sûr, il y a de la honte, mais elle se transforme généralement assez vite en rage, en haine. C’est la pente naturelle de la chose. Il faut attendre parfois des mois pour que certaines hontes se transforment en trésor. Toujours la vieille histoire de dragon et de meurtre. Tout cela est imaginaire, virtuel évidemment. Mais, quand même, à chaque fois, on y laisse un petit bout de cœur ou de cerveau bien réel. J’aurais du mal à être ami avec quelqu’un qui ne montrerait aucune réticence à table. Qui engloutirait de bon cœur du bifteck, des choux-fleurs, tout en parlant d’autre chose que de la tendreté de la viande, de l’onctuosité des crèmes. Je veux dire, dans le fond, que j’ai simplement bien du mal désormais à vouloir être ami avec qui que ce soit. À la fois parce que ma honte naturelle m’en empêche, et d’autre part parce que la sienne, au bout d’un temps, de même. Voilà où va l’humanité, dans ce lieu où l’on n’ose plus être ami parce qu’on ne veut jamais le croupion, toujours la cuisse. Passé une sale journée comme prévu. Maux de gorge, nez coulant, du coup, parlé au minimum. Même mis de la musique pour meubler. Travail à l’encre de Chine le matin, collages l’après-midi. Et toujours ces phrases : **ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Il faisait un vent à décorner les cocus l’après-midi. **Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Bruits de voiture passant dans la rue. Train qui fonce sur la voie ferrée. Porte qui claque dans la profondeur du bâtiment. **Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Peut-être que chaque texte que j’écris dans ce journal est un *çaneresemblarien*, un *jenesaipasouj’vais.* La honte vient aussi du fait de se rendre compte que l’on n’est pas seul à éprouver les mêmes hontes. C’est un réflexe étonnant. De même qu’il est aussi étonnant de voir que les amis qui disparaissent le plus vite sont ceux qu’on a le plus aidés. Comme si la honte et une forme d’ingratitude étaient étroitement liées. La honte, en fait, peut désormais surgir de toute part, et je ne peux pas croire que ce n’est pas voulu. À nous tenir ainsi dans la honte perpétuelle de qui l’on est, on nous gouverne certainement bien plus efficacement. On ne partage que très peu ses hontes, on les conserve comme des têtes réduites accrochées au sombre réduit de la maison. Nos hontes sont nos mânes, nos lares, nos lémures, nos génies tout autant. — **"Voilà, gars, appelle-moi génie"**, me dit le dibbouk en conservant les yeux fermés quand il fait semblant de lire par-dessus mon épaule. Cette fois-ci je n'y fais pas attention. Je ne réplique même pas. je sais à présent que le dibbouk peut être aussi con que moi, aussi honteux parfois, encore que de le savoir me fait une belle jambe.|couper{180}

Carnets | février 2025

7 février 2025

Nechilik Peu dormi. Feuilleté Je m’en vais de Jean Echenoz. Vu, ou cru voir des liens entre Flaubert, Maupassant, Echenoz. La précision, la quête de justesse sûrement. M. disait : "Il faut de la maturité pour vouloir écrire." Je ne sais pas si c’est vrai. Peut-être est-ce moins une question de maturité que d’usure. Un degré de fatigue, oui, c’est ça. Comme si écrire était un exercice d’épuisement nécessaire pour atteindre un état de tranquillité. Encore que… Tranquille, est-ce vraiment le mot ? Mort conviendrait mieux. Mais écrire, ce n’est pas mourir. C’est apprendre à ne plus rien vouloir. À atteindre un bon port, peut-être. Je crois qu'il m'est aussi arrivé plusieurs fois de m’entraîner à écrire tout haut ce genre de phrase : "Je m’en vais, dit Ferrer, je te quitte. Je te laisse tout mais je pars." Ma vie ne fut qu’un éternel brouillon. C’est un tantinet grandiloquent, mais parfois la grandiloquence aussi sonne juste. D’ailleurs, ce mot me fait presque aussitôt penser à Jacques Brel et, parallèlement, à un mouvement allant de l'engouement idiot au rejet imbécile. Ai-je vraiment apprécié Brel ou seulement l'exubérance de Brel ? Comme plus tard la même question se posera pour la fausse bonhomie de Brassens. C'était mon adolescence, toujours en perpétuelle quête de figures tutélaires, faute — pensais-je à tort — d'en avoir une disponible sous la main. Un mouvement de vis sans fin : à peine le rejet digéré, voilà qu’un autre engouement tout aussi idiot se profile. Je pourrais trouver cela tellement déprimant désormais, mais ce ne serait encore qu'un jugement à l'emporte-pièce. J'ai l'âme d'une midinette dans le fond et l'allure d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce qui me plaît assez finalement. Pas un contentement de soi béat, non, mais je me dis que ça aurait pu être pire. Il est 4 h 32 et toujours pas envie de dormir. Je pense à cette journée à venir, ce n'est pas raisonnable. D'un autre côté, cette fatigue atténue la brutalité du monde. C'est peut-être d'ailleurs l'unique raison de chercher cette fatigue, encore que ce ne soit pas conscient, vraiment. C'est un réflexe. Je ne dors pas pour me fatiguer, afin de me créer un scaphandre de cosmonaute pour ne pas trop être endommagé par l'irradiation de la journée. Ça paraît tellement absurde que ça pourrait bien être vrai. Je suis peu satisfait de mes textes. Jamais satisfait. Parfois, j'en éprouve même un peu de honte. Toujours cette sensation de honte qui finit par tout balayer. Honte et à quoi bon, voilà la tête de l'adversaire. Voilà aussi le modèle que j'avais sous la main et dont je ne voulais pas emboîter le pas. Sauf que ne pas vouloir, c'est vouloir à l'envers. Il faut un bon degré de fatigue pour admettre enfin qu’à force de refuser, on finit par avancer quand même.|couper{180}

Carnets | février 2025

6 février 2025

© Florie Cotenceau Le mot articule, quand il s'agit d'un impératif, me fait encore pouffer sitôt que je l'entends. Puis le mot abattis s'amène avec sa tête de comptable. Et derrière lui, toute une armée d'abrutis. Numérote tes abattis, disent-ils tous en chœur. Je ne me souviens pas avoir regardé ces mots dans un dictionnaire. Leur rencontre frontale m'a enseigné un sens figuré et personnel. Voilà comment je me figure (si tu te figures qu'ça va qu'ça) le borborygme incessant du monde qui m'environne et cherche par tous moyens possibles, imaginables, à me phagocyter. Mais revenons à articule, je voulais dire quelque chose et ça m'a tellement vite échappé. Réticules serait un sac à main rempli de bruits de clefs, de cartilages en décomposition, d'osselets blancs. Quant à pédoncule, il n'indique qu' un filet baveux laissé par les limaces traversant les champs de batavia. Je dis tout ça de bonne heure pour ne pas l'oublier. Parce que j'ai lu encore qu'un homme de mon âge s'était présenté à l'hôpital pour des maux de tête et qu'on lui a diagnostiqué un océan d'eau dans le crâne. Je ne m'intéresse plus guère qu'aux événements arrivant aux femmes et aux hommes de mon âge. Il faut bien faire un choix. Parfois, je m'accorde un peu de distraction pour aller voir ce qui peut bien se passer chez les septuagénaires, voire quelques octogénaires, mais c'est tellement déprimant que je reviens vite au temps présent. À tout ce qui a l’heur d'être de mon âge. C'est de son âge, disait-on au café après avoir englouti la poire et le fromage. Sous-entendu, ça lui passera. L'âge et ses inconvénients, je suis bien désolé de le dire, ne passent jamais : ils filent, ils emportent tout sur leur passage. L'âge, le nôtre, indubitablement, nous conduit vers la pourriture, la décomposition à la fois psychologique et physique. Du coup, je me serais laissé emporter, je ne sais plus très bien où j'en suis. Un océan liquide dans le crâne, voilà. Savez-vous que ce ne serait pas pour me déplaire ? Et même, ça me botterait. Moi qui ai toujours eu des velléités de pêcheur au harpon ou de baleine blanche. Dans un crâne, certainement, les contradictions, les paradoxes s'abordent-ils copieusement, se sabrent. Hier, vers 17h30, j'ai soulevé un loup. J'étais en train de relire ce bon vieux Horla quand, tout à coup, j'ai repensé à ces impressions étranges que j'avais traversées adolescent en parvenant sur le seuil de La Ville sans nom. Comme il était l'heure du thé, j'ai laissé en plan, non sans faire un nœud à mon mouchoir afin d'y repenser vers 19h, heure à laquelle je suis suffisamment tranquille pour penser à des choses absconses, idiotes, affreusement inutiles. Figure-toi, me suis-je dit, que L. ait lu Le Horla, qu'il ne l'ait dit à personne et s'en soit inspiré. Et à partir de là, trois petits articles que l'on pourra trouver dans la rubrique lectures. Quand ils seront prêts évidemment, il faut encore les relire, sait-on jamais qu'on voie encore des pans entiers de mystère se lever, numéroter leurs abattis et, quelque part, au-dessus de cette masse grouillante et gluante, une espèce de bouffon en guenilles hurlant : — ARTICULE ! ARTICULE ! L’empereur impérial, impérativement. Le dibbouk a sorti un vieux mouchoir sale de la poche de sa redingote et l'a agité devant lui. --Adieu raison, vaches et cochons ! a t'il ajouté en se moquant bien sûr. De mon côté je me suis demandé si je n'allais pas me raser c'est jeudi, l'heure d'aller enseigner arrive à grand pas.|couper{180}

Carnets | février 2025

5 février 2025

Elle lui dit « Tu as le diable dans la peau. » Il la croit parce qu’elle le dit. Mais il comprend que c’est son propre cauchemar à elle qu’elle projette en lui. Le diable ne vient pas de lui, il circule entre les corps, de l’un à l’autre.|couper{180}

Carnets | février 2025

03 février 2025

Tout ne sera pas égal Tout ne sera pas égal. Il y aura du long et du court, du gras et du maigre, du vrai—un peu—et, probablement que la majorité sera fausse, comme elle l'est toujours. Écoute. Ce matin, j’ai envie. Ma colère se transforme. Ma peur change de masque. Mon désespoir a les fesses qui tombent. J’ai envie. Je fais un feu. J’ai ouvert le chauffage au gaz au cran deux. Brûlure. La grille métallique de protection au bleu. Recouvrir de rouge. Des toiles. J’ai envie. Dans un premier temps. Un temps de souffle de pigment. Un temps de main négative. Un temps d’aurochs et de gel. Un temps d’indigence opulente. Un temps. Et en moins de mots, plus de gestes. De grands gestes. Comme on dit au revoir, adieu, à l’an prochain, à jamais. Tout ne sera pas égal. Pas plus que ça ne l’a jamais été. Quand tu remontes tes manches, ça te rappelle tes bras. Quand tu restes immobile dans le froid, ça te redonne du pied et de la main. Ça te fait perdre la langue de pute aussi. De merde. Ce charabia. Pause. Il faut du feu pour obtenir la cendre. S’en recouvrir la tête ensuite. Imagine. Le héros foire. Tout ce qu’il y avait d’héroïque débande, tombe en quenouille. Il faut le vivre une fois. Ensuite, le monde se prend en grande pitié. Quoiqu’il fasse, on ne peut plus lui en vouloir. Jamais. On sait. C’est impossible de savoir ce que l’on sait, mais on le sait. La honte. Pour l’espèce. Hommes et femmes, tout pareil. Arrêtez. Stop. Mais rien. Peine perdue. Ils continuent. Nous continuons. C’est l’agitation qui rendra fière l’immobile. Musique : His Electro Blue Voice - Das.|couper{180}