Lectures

Dans Lectures, je rassemble des textes qui lisent autant les livres que leurs échos : portraits d’auteurs (Lovecraft, Maupassant, Sebald, Knausgård…), analyses thématiques (mémoire, espaces souterrains, rituel, minimalisme), et ponts entre œuvres et idées (réalisme magique, New Weird, steampunk, théorie de la narration). Plutôt que des critiques formatées, ce sont des notes argumentées : résumés sans divulgâcher, mises en contexte, rapprochements historiques, styles repérés, citations brèves.

contenu de la rubrique Lectures :

Auteurs & œuvres : dossiers, lectures suivies, cycles (Lovecraft et ses héritages, Dunsany, Sebald, Capote, Faulkner, Knausgård).

Genres & courants : New Weird, réalisme magique, steampunk, autofiction, poésie, essais et sciences humaines.

Théorie & pratique : formes narratives (arc, fragment, monologue), contrat auteur·lecteur, “traduction” d’un style (le “Horla”, le “style Sebald”), liens entre écrire et lire.

Cartes et liens : pistes de lecture, intertextes, rapprochements inattendus (Maupassant ↔ mythe de Cthulhu, archives et « cloud » avant l’informatique, villes réelles et villes imaginaires).

Fil conducteur : comprendre ce que fait un texte — au niveau du rythme, de la voix, des motifs — et où il nous mène. Les billets alternent portraits, fiches analytiques et essais courts, avec un maillage vers les rubriques voisines (fictions, carnets, mythes) pour prolonger la lecture.

Quelques thèmes récurrents :

- mémoire et traces - espaces/lieux (souterrains, murs, villes)

- rituels

- l’étrangeté du quotidien

- techniques du récit

- héritages et détours (de Dunsany à Lovecraft, de Perec à Rabelais)

- poétique de la sincérité et du doute

Objectif : offrir un lieu où la lecture devient laboratoire — pour choisir ses prochains livres, mais surtout pour voir comment ces lectures travaillent l’imaginaire

Lectures

j’ai décidé d’arréter d’écrire

"C’est difficile. C’est un peu difficile. J’ai décidé d’arrêter d’écrire. D’essayer d’arrêter. De cesser de vérifier sans cesse que j’ai bien un stylo sur moi, dans une poche intérieure de la veste ou de l’imperméable, avant de sortir. Un crayon dans la voiture. D’avoir toujours un papier dans le pantalon. Un morceau de papier, une feuille pliée en quatre, une facture au verso vierge par exemple. Sinon, une enveloppe usagée, déployée, ouverte, découpée pour libérer plus d’espace libre en doublant sa surface extérieure dès qu’elle sera remplie. Couverte de phrases, de noms et de verbes, avant de les recopier sur la page d’un écran. Au pire, le dos d’un petit bordereau de carte bancaire, au papier sans épaisseur, fragile. Surtout sous la pluie. Ou dans l’eau. Autrement, en dernier ressort, le clavier d’un téléphone, mal adapté, lourd au fond de la poche, fragile, peu pratique pour écrire rapidement. Du bout des pouces. Sur le trottoir." "Ce matin, j’ai trouvé une gomme, en rangeant un crayon que je ne voulais plus voir. Un cube de caoutchouc épais, un peu mou, d’un blanc plutôt tendre, dans un tiroir de mon bureau, au milieu des trombones et des élastiques. Sous une pince à épiler.Un bloc rectangulaire, lisse, aux angles émoussés, biseauté par l’usure. Un peu plus large que deux doigts. Inutile quand on pianote sur un clavier, ou pour effacer l’encre sur le papier glacé d’un magazine : il faudrait alors imaginer écrire uniquement à la pointe de graphite, sans trop appuyer sur un papier toujours très lisse, dans l’espoir de parvenir à annuler jusqu’à la trace de ce qu’on aura écrit. " J'ai décidé d'arréter d'écrire, Pierre Patrolin, P.O.L|couper{180}

Lectures

à propos d’une description de tableau

"On peut admirer, au musée de Rennes, le magnifique Nouveau-né de Georges de La Tour. Veloutée, enduite d’ombre ou, sa densité surprend, mais, chez le peintre, elle surprend toujours, de cette nuit très obscure qu’éclaire une chandelle – la flamme, invisible, informe toute la toile : du bébé aux visages de la mère et de cette autre femme, plus âgée (servante ? parente ? confidente ?), laquelle tient la bougie, la protégeant des courants d’air d’une main que la lueur fantôme rend translucide, plus intime et charnelle, légère à la fois d’être comme radiographiée, du vêtement rouge de la jeune maman aux reflets qu’avec le blanc des langes, celui de la chemise de la seconde femme et du bonnet coiffant l’enfant endormi ils multiplient sur la peau des personnages, rien ne lui échappe) –, l’œuvre, qui fut composée vers 1645, dispense une telle douceur qu’elle émeut jusqu’aux larmes. C’est tout ce que je n’ai pas vécu, tout ce qui ne me fut pas donné qui soudain se saisit de moi, m’étreint, me bouleverse : on ne guérit pas de ses jeunes années." Le Chemin des écluses, Lionel Bourg, Editions Folle Avoine|couper{180}

Lectures

Les Emigrants de Sebald

Dans Les Émigrants, W.G. Sebald, auteur allemand renommé, tisse un récit complexe à travers quatre histoires distinctes, explorant les thèmes de la mémoire, de l'exil et du traumatisme historique. Chaque récit suit le parcours d'hommes émigrés, souvent d'origine juive, confrontés à la perte de leur patrie et à la quête d'identité dans un monde marqué par la Shoah et les bouleversements du XXe siècle, tout en intégrant des éléments autobiographiques et visuels qui brouillent les frontières entre réalité et fiction.|couper{180}

Lectures

En relisant des notes prises sur « les palmiers sauvages » de Faulkner

En relisant des notes prises sur « les palmiers sauvages » de Faulkner, je peux aujourd’hui comprendre à quel point déjà en 89 l’histoire du rythme m’obsède. J’avais noté que la faute, le péché, la fausse-note et le faux-pas était une seule et même chose, une erreur de rythme. Que l’histoire commence quand le ou les personnages commettent physiquement une action qui les exile de ce rythme autour d’eux, et que c’est au moment même qu’ils le perdent qu’ils prennent soudain conscience qu’un rythme général plus grand qu’eux, existe. Ensuite les voix les tons les niveaux de language peuvent recréer en s’entremêlant l’illusion d’une sorte de musique. Faulkner utilise beaucoup cela, il redessine une frontière là où « l’American way of life » ne voudrait plus en voir. Faulkner n’invente pas la frontière il dit simplement qu’elle existe toujours. Voilà pourquoi ses livres se sont si mal vendus à son époque. Beaucoup trop dérangeant, et surtout pas du tout « en rythme » avec l’hypocrisie ambiante. Et comme ici en France nous avons toujours entre dix et vingt ans de retard sur les U.S pas étonnant que certains grands écrivains lisant du Faulkner n’y aient absolument rien compris. Aujourd’hui c’est plus facile de lire Faulkner, l’american way of life on l’a pris en pleine poire, on en vomirait toutes nos tripes de cette hypocrisie crasse. Bien vu de remettre Faulkner sur les rails… encore qu’il n’est pas à consommer en dilettante, donc il est plus facile de dire oh oui j’ai lu Faulkner, et passons vite à autre chose que de le lire vraiment.|couper{180}

Lectures

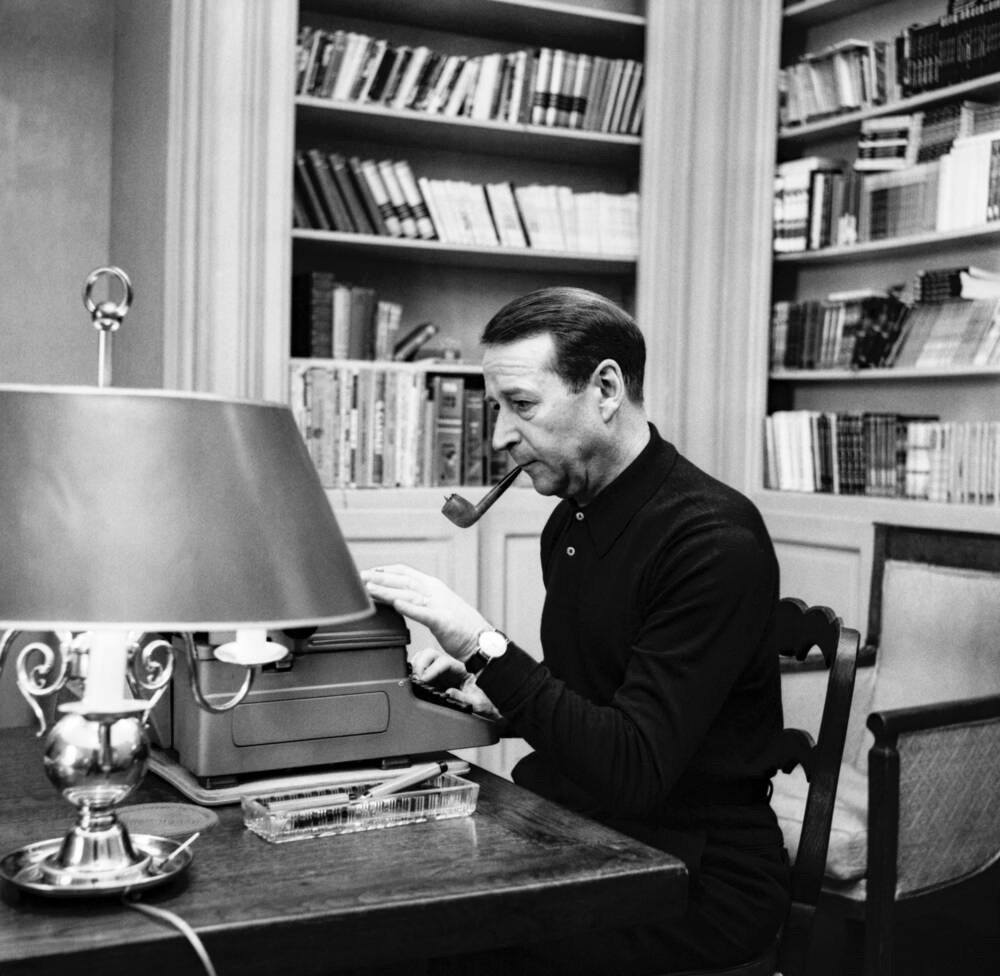

Simenon

Manchette et son affaire N'Gustro me conduisent à aller rechercher les livres de Simenon, toujours au grenier, mais eux je les avais rassemblés dans un carton avec une étiquette, plus simple à trouver. J'attrape le premier qui se présente, Au rendez-vous des Terre-Neuvas, et j'en lis quelques pages. La différence avec Manchette, c'est qu'il y a moins d'ambiguïté concernant le narrateur. Je ne peux pas dire que c'est mieux, ou que Manchette serait moins bien ; c'est complètement différent. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de comparaison, sauf un désir chez moi de rapprocher je ne sais pourquoi deux types de narration. Il y a une désinvolture apparente chez Manchette quant à l'ordre des mots, des phrases très courtes, un rythme plus accéléré, mais bizarrement l'intrigue n'y gagne pas en rapidité. Les personnages de Manchette paraissent plus essoufflés que ceux de Simenon, et leur épaisseur tient surtout dans leur façon de s'exprimer. Ils vont droit au but cependant — le pognon ou le cul, notamment. Buts agités comme un chiffon rouge pour que le taureau fonce dessus, pour coller aux codes du polar, alors qu'en fait l'auteur désire parler de tout autre chose. Et parfois je me demande s'il le sait lui-même. Le langage parlé avec lequel les personnages de Manchette se dépeignent de façon inconsciente semble rendre le lecteur intelligent, mais je me demande si ce n'est pas un leurre de plus. Bref, je comprends la blague du "nouveau polar" et son utilisation journalistique. Simenon est plus classique, pour autant que je puisse dire, car je ne lis pratiquement jamais de polar. J'en ai lu quelques-uns autrefois, surtout ado, mais je n'ai jamais vraiment accroché au genre, contrairement à mon père qui, lui, n'a jamais lu que cela. En fait, je crois que lire des polars n'était pas utile pour se cultiver, et j'étais si tendu vers ce but — cette idée surtout que je me faisais de la culture, comme n'importe quel rejeton petit-bourgeois — que je ne leur accordais qu'un intérêt de divertissement tout au plus. Je n'avais que peu de discernement. C'est une erreur, évidemment. Et cette erreur ne relève directement que de l'erreur fabriquée de toutes pièces envers cette idée de culture par quoi j'étais obnubilé. Je crois aussi que le polar était la chasse gardée de mon paternel, qu'en lire m'aurait donné l'impression de pactiser alors que je préférais rester à couteaux tirés avec lui. C'était plus clair. Je détestais la nuance et l'ambiguïté. C'est aussi pour cela que j'ai vite plongé dans les auteurs américains n'écrivant pas de polar. Encore que, par exemple, Truman Capote a bien écrit De sang froid, mais ce n'était qu'une expérience, comme pour Fait divers de Calaferte. J'avais inspecté la bibliothèque familiale plusieurs fois pour être bien certain qu'il n'en avait lu aucun. D'ailleurs, pas de Manchette ni de Daeninckx non plus. Tout ce qui était taxé de "gauchiste" par le vieux était persona non desiderata sur les étagères en faux acajou. Donc j'avais acheté ces auteurs, notamment avec mes propres sous. Ils appartenaient à ma bibliothèque. Mais j'avoue que c'était plus pour faire chier mon père que pour me pencher vraiment sur leur contenu. Étais-je gauchiste tant que ça ? Je ne crois pas. Sinon par pure opposition encore, ou pour accompagner quelques filles sur lesquelles j'avais des vues dans des réunions de la LCR. En fait, je devais déjà être plus anarchiste que quoique ce soit d'autre. Les réunions de tout bord m'ont toujours emmerdé. Non que je ne sois pas sensible à l'injustice, mais je n'ai jamais été optimiste sur les solutions proposées pour l'éradiquer. La politique n'est en gros qu'une façon de vouloir se distinguer ou exister les uns par rapport aux autres, s'inventer des combats, des luttes, des faits d'arme — une histoire, en gros. Même s'il y a sur un groupe l'étiquette anarchiste, je fuis. La volonté d'exploitation de l'autre, d'en tirer profit et intérêt est si présente dans tous les agissements que j'ai toujours perçus, y compris les miens, que la vacherie est une donnée humaine naturelle, et on ne peut strictement rien contre la nature ; à part tenter du mieux possible de s'en préserver. Mon idée en ce moment, c'est d'écrire pour bouffer, ce que je ne sais pas ou n'arrive pas à faire avec la peinture. Écrire des polars, dans ce cas, pourrait être une solution, probablement meilleure qu'écrire des articles dans des journaux, plus indépendante dans ce que j'imagine en tous cas. Mais pour cela il faut que je m'en tape pour comprendre la recette de base ; que j'intègre les codes, au moins. Et puis j'y vois un autre avantage : c'est de se concentrer sur l'action, faire progresser une histoire grâce aux comportements des personnages. Sortir du bla-bla, des jeux intellectuels, de la littérature, quoi. Je n'ai qu'à me souvenir des petits matins où j'allais bosser dans des jobs à la con pour me donner le minimum d'allant. Donc tant pis pour Alonso Quichano. Peut-être qu'il surgit au mauvais moment et que, sitôt que je lève enfin les yeux sur lui, je n'éprouve plus qu'une envie : c'est de le buter. Pour une fois ce ne serait pas un geste désespéré, mais un choix mûrement réfléchi. Simenon a utilisé le polar pour commencer à écrire parce que ce dernier lui offrait des rampes auxquelles se tenir : un crime, un assassin, un modus operandi. Il disait d'ailleurs que c'était pour lui des romans faciles à écrire justement parce qu'il y avait ces rampes. De temps à autre il essayait d'aller plus loin, une page ou deux, de forer un peu plus profond dans ses personnages, comme un dentiste dans une dent — jusqu'à ce que ça fasse mal. En fait, le polar, les Maigret, lui ont servi de labo d'écriture dans un premier temps. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était cela : aller jusqu'à cette zone où ça fait mal. Manchette, lui, y va plus rapidement, je crois. Il y va même directement, parce qu'il sait ce qu'il veut, sans doute dès qu'il se met à écrire : il veut fabriquer des produits qui se vendent, écrire pour bouffer. Il ne louvoie pas quant à cela. Simenon, j'ai l'impression qu'il reste un bon moment le cul entre deux chaises, sans doute par fierté, une position plus aristocratique. Autre chose encore : le polar permet la mise en scène, via des personnages, d'une violence brute que ne permet pas la littérature, dont la manière, les longueurs, un art essentiellement axé sur la forme du langage, la rend démunie face à cette brutalité. Une brutalité classique, peut-être même de surface. Même Céline, quand il évoque les tranchées, la boucherie de 14-18, a du style — et ce style est encore un écran, d'après mon ressenti à sa lecture. On finit par ne plus s'attacher qu'aux mots, à leur agencement, mais pas forcément à ce qu'ils désignent. La haine, comme la violence, ne sont guère plus que des plaisirs esthétiques. Mais peut-être que je suis tout bonnement en train de chercher des raisons, des prétextes, des excuses pour essayer de tuer non seulement Alonso Quichano, mais aussi une idée que je me suis fait de la littérature jusqu'à ce jour. Le bien écrire et son enfumage. Passons à autre chose. Finalement, hier, il y avait six personnes au stage sur l'autoportrait avec mains. Les absents ne nous rejoindront qu'après les vacances d'hiver, en mars, et je me suis dit que, pour que tout le monde soit au même niveau à cette date, il fallait seulement se concentrer sur le dessin. Pour apprendre ce qu'est la ressemblance dans l'exercice du portrait, j'ai eu cette idée au moment où je franchissais la porte de la salle de cours : celle de leur faire faire des caricatures. Cela les aura obligés à se regarder vraiment pour décider quels traits caractéristiques grossir afin d'y parvenir. Il y a eu quelques grincements de dents, surtout chez les personnes qui n'aiment pas être photographiées, n'aiment pas leurs visages. Je leur ai dit que ce n'était pas nécessaire de s'aimer ou de se détester pour faire l'exercice. Il fallait seulement décider quels traits grossir pour tomber sur une illusion de ressemblance, et ma foi, bonne pioche. On aurait pu entendre une mouche péter. Il n'y eut plus de bruit, au moins jusqu'à la pause café. Je n'ai pas pris de photographies ; peut-être en ferais-je quand tout le groupe sera réuni en mars. Pour la représentation des mains, tout le monde est tombé dans le panneau : elles furent trop petites. J'ai pourtant dit plusieurs fois exagérez la taille des mains. Mais une sorte d'hypnose par rapport à la photographie aura été la plus forte. La photographie est tellement confondue avec la réalité que l'on voudrait la reproduire le plus fidèlement possible. Du coup, ça donne juste une photo reproduite, mais pas un dessin. Encore une fois, on peut comprendre intellectuellement une donnée comme exagérer la taille des mains, mais tant qu'on ne l'a pas mise en pratique — avec la main justement — ça ne percute pas.|couper{180}

Lectures

Lire Pierre Bergounioux

10 janvier 2023 Lu quelques pages du premier mot de Pierre Bergounioux, Gallimard 2001. Dés le début il m’est nécessaire de le lire à haute voix pour apprendre à connaître son souffle, sa respiration, sinon quasiment impossible de le lire en silence. Impression que les trois quart de l’importance de ses phrases m’échappent. Et comme à dire ses mots à lui ainsi avec ma voix à moi m’en rapproche. Sauf que cette part de moi-même qui se rapproche de ce texte est inédite dans sa plus grande présence. Je retrouve un désarroi infini d’enfant à cette lecture, un désarroi que le texte met à jour sans brusquerie , aimablement, calmement, savamment. Et c’est bien là encore que je peux mesurer l’écart entre ce que je voudrais parvenir à écrire, ce que j’imagine écrire et ce que j’écris réellement.|couper{180}

Lectures

Ce que je sais sur la composition

Le mot composition me revient. Sans doute parce que je viens de le lire. Il me revient comme ça, comme un cheveu dans la soupe ou sur la langue. Des années après, il me revient. Je ne sais pas s'il revient depuis l'époque des bancs de l'école primaire. L'époque du coin et du bonnet d'âne. Des coups de règle ou de bambou. Est-ce que je me mêlais d'écrire des compositions avant qu'elles ne deviennent soudain des "rédactions" ? Comment s'est effectué ce passage. Ce n'était pas sage d'abandonner l'idée de composer et de se lancer ( bille en tête) dans la rédaction—sans y penser, en y repensant aujourd'hui. Je fouille dans mes souvenirs, pas grand-chose ne remonte. Un ennui pour résumer. Composer m'ennuie. Sans doute parce que, comme le dit Moravia, j'ai une relation figée avec le mot composition. ( Lui disait le monde, mais je reste modeste, le monde ne m'ennuie pas autant que la composition). Cependant que pour l'approcher je dois sans cesse composer sans même m'en rendre compte. Si j'essaie avec mes faibles notions de latin de décomposer ce mot de composition il y a com et position, mais c'est plus compliqué et à la fois plus simple puisque componere signifie mettre ensemble ou encore mettre ensemble un certain nombre d'éléments pour former un tout. Mais qu'est-ce que le tout ? Et si le but était de parvenir au tout il ne resterait rien en fin de compte que ce tout qui envahirait tout. J'en suffoque déjà par avance. Dans quelques occasions je me suis composé un visage pour tenter de répondre aux circonstances. J'ai très peu composé de poèmes en vers. j'ai composé avec les évènements mais c'était bien plus des compromis que de véritables compositions. J'ai parié assez tôt que la poésie se trouve rarement où on l'attend. J'écris en prose la plupart du temps, c'est à dire que je pars sur un détail qui m'emmène à un autre et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai une sensation de satiété. Encore que je pourrais facilement dire que cette sensation de satiété est factice, qu'elle n'est jamais totalement satisfaisante car quand j'écris, et plus j'écris, plus le tout se retire et à la fin toujours la sensation du rien. Voici une liste d'expressions courantes utilisant le mot composer : Composer un bouquet Composer un menu Composer un jury Composer un roman Composer une symphonie Composer un numéro Composer son personnage Composer avec les préjugés Composer avec sa conscience Composer une liste Composer une mélodie Composer une phrase Composer un emploi du temps Composer un puzzle Composer un poème Composer un repas Composer un rôle Composer un scénarioQuelques expressions idiomatiques : ( ce sont des expressions linguistiques qui sont caractéristiques d'une langue particulière et qui ne peuvent pas être comprises littéralement. Par exemple, l'expression "avoir un poil dans la main" est idiomatique car elle signifie être paresseux, et non pas avoir réellement un poil dans la main) Composer avec : Faire des compromis ou s'accommoder d'une situation, par exemple, "composer avec les préjugés" ou "composer avec sa conscience". Composer un numéro : Former un numéro de téléphone sur un clavier. Composer son personnage : Adopter une attitude ou une expression pour paraître d'une certaine manière aux yeux des autres. Composer un bouquet : Assembler des fleurs pour créer un arrangement floral. Composer un menu : Élaborer une sélection de plats pour un repas. Composer une symphonie : Créer une œuvre musicale orchestrale. Composer un emploi du temps : Organiser ses activités et rendez-vous dans le temps. Ces expressions illustrent l'utilisation variée du mot composer dans des contextes allant de la musique à la gestion quotidienne. Comme tout est le reflet inversé de rien il ne faut pas que j'oublie le mot décomposition. Ce qui me fait penser aussitôt au passé-composé ( une action achevée dans le temps et que l'on chercherait à inverser, c'est à dire à réactiver, à rendre présente, par le phénomène de l'écriture. Si j'écris j'ai été un élève assez médiocre, c'est que je le pense toujours au moment où je l'écris.|couper{180}

Lectures

Marie-Jeanne Valet

Marie-Jeanne Vallet : La "Pucelle du Gévaudan", héroïne et figure tragique Marie-Jeanne Vallet, servante devenue héroïne populaire, s’illustra par son courage lors d’un combat face à la redoutable Bête du Gévaudan, mais son parcours ultérieur révèle une vie marquée par les épreuves et les tragédies. L’exploit d’une jeune paysanne : un acte de bravoure face à la terreur Le 11 août 1765, dans un petit vallon de la Margeride, Marie-Jeanne Vallet, alors âgée d’environ 19 ans, affronta la Bête du Gévaudan. Ce jour-là, elle se rendait avec sa sœur Thérèse à la métairie de Broussoux, lorsqu’elles furent attaquées par l’animal. Munie d’une baïonnette – un bâton prolongé d’une lame métallique – Marie-Jeanne fit preuve d’un courage exceptionnel : reculant de quelques pas pour prendre son élan, elle planta son arme dans le poitrail de la Bête. François Antoine, porte-arquebuse de Louis XV, constata par la suite que l’arme portait des traces de sang sur environ 7 centimètres, attestant de la profondeur de la blessure infligée. Si la Bête échappa à ses poursuivants, l’acte de bravoure de Marie-Jeanne marqua les esprits. Elle fut surnommée "La Pucelle du Gévaudan" en référence à Jeanne d’Arc, et sa détermination fut célébrée par le Courrier d’Avignon, qui la décrivit comme une "fille robuste, hardie et adroite". Une héroïne dans l’ombre de l’histoire L’exploit de Marie-Jeanne Vallet ne suffit pas à apaiser les tourments liés à la Bête, qui continua de hanter la région et de nourrir les peurs populaires. Malgré la reconnaissance publique de son acte, des témoignages rapportent que la jeune femme sombra dans une dépression après cet événement traumatique. Cette ombre psychologique illustre la charge émotionnelle qu’un tel combat pouvait engendrer, loin des récits glorieux relayés dans les gazettes. Un destin brisé : de la gloire à la déchéance La vie de Marie-Jeanne bascula de manière tragique après son acte héroïque. Devenue aubergiste, elle fut arrêtée en mars 1778 pour vols et perturbation du commerce de grains, dans un contexte de disette sévère dans son village. Jugée pour brigandage, elle fut condamnée à trois ans d’enfermement à la Tour de Constance d’Aigues-Mortes. Son transfert, un périple de 200 kilomètres à pied à travers les Cévennes, fut une épreuve d’une cruauté extrême. La discipline rigoureuse et les travaux forcés marquèrent un contraste saisissant avec son ancien statut d’héroïne célébrée. Libérée vers 1783, elle retourna à Paulhac, mais la tragédie continua de jalonner son existence. En 1784, elle fut confrontée à l’assassinat de son époux, un drame qui précéda de peu son propre décès, en 1787, à seulement 41 ans. Une mémoire pérenne Malgré les épreuves, la mémoire de Marie-Jeanne Vallet a survécu. En 1995, une statue fut érigée à Auvers pour commémorer son combat contre la Bête. Elle incarne non seulement l’acte de bravoure d’une jeune femme face à une menace terrifiante, mais aussi la lutte des populations rurales contre des fléaux qui les dépassaient. L’histoire de Marie-Jeanne Vallet, faite d’héroïsme et de déchéance, reste un miroir des fragilités sociales de l’Ancien Régime. De "Pucelle du Gévaudan" à criminelle condamnée, son parcours révèle la précarité du statut héroïque, mais aussi la puissance des récits qui transcendent les destins individuels. Conclusion : entre mythe et réalité Marie-Jeanne Vallet demeure une figure à la fois fascinante et tragique. Héroïne d’un jour, elle a connu la dureté d’un système qui oublie aussi vite qu’il glorifie. Son histoire, riche en contrastes, continue de captiver et de rappeler que derrière chaque mythe, il y a une réalité humaine souvent plus complexe.|couper{180}

Lectures

Scorpion, grenouille et bicyclette : sur la nature des choses

C’est dans un recueil de nouvelles de Paul Bowles que j’ai noté, un jour, cette histoire de scorpion et de grenouille. Le scorpion demande à la grenouille de le faire traverser la rivière. Elle hésite, réfléchit, puis conclut qu’il serait absurde qu’il la pique : s’il le faisait, ils mourraient tous deux. Elle accepte. Et au beau milieu du fleuve, le scorpion la pique. -- Mais pourquoi as-tu fait ça ? demande la grenouille. -- Parce que c’est ma nature, répond-il. Paul Bowles n’a pas inventé cette histoire. Elle circule sous de nombreuses formes, et son origine remonterait peut-être à Ésope — dans la fable du fermier et de la vipère, parfois appelée Le laboureur et le serpent gelé. On la retrouve aussi dans un roman russe paru en 1933, Le Quartier allemand de Lev Nitoburg, et encore chez Georgii Tushkan, dans Jura, devenu en anglais The Hunter of the Pamirs. Elle deviendra véritablement célèbre en Occident grâce à Orson Welles, dans son film Mr Arkadin, en 1955. Si cette histoire a tant inspiré les artistes russes, et ce génie du cinéma, ce n’est pas un hasard. Elle dit quelque chose d’essentiel. Un fait. Une énigme vieille comme l’humanité : certains comportements sont irrépressibles, quels que soient les risques, quelles que soient les conséquences. Et c’est précisément ce que la culture, depuis toujours, tente d’empêcher — en opposant à la pulsion la pensée, la morale, le savoir, et tout l’art de maîtriser l’émotion. Cela m’a toujours fasciné. Depuis l’enfance. En voyant les adultes se comporter de manière absurde, tout en m’enjoignant d’être sage, de bien travailler, d’apprendre et de me surveiller, pour paraître raisonnable, poli. Ce paradoxe m’a d’abord terrifié. Puis, à force, je m’y suis fait. Peut-être que la nature même de l’existence est paradoxale. Mais je n’ai jamais vraiment cherché à aller contre ma propre nature. Ni les avertissements, ni les menaces, ni les sanctions n’y ont changé grand-chose. Cette nature, après tout, m’appartient. Tout comme la culture que j’ai dû bricoler, inventer, pour pouvoir parler à mes contemporains. Et encore aujourd’hui, il m’arrive de faire bien plus confiance à cette nature qu’à ma propre culture. Car je vois bien, trop souvent, combien cette culture n’est qu’un barrage fragile face à la bêtise humaine — et à la nature elle-même, dans ce qu’elle a de sauvage et d’inévitable. Je n’ai jamais vraiment respecté grand-chose chez les humains. En revanche, j’ai toujours été attentif, respectueux, presque pieusement, de ce qui touche à la nature. La vraie différence entre la nature et la bêtise humaine, c’est que la nature s’assume, tandis que la bêtise se planque. Si chacun assumait sa propre stupidité, on verrait sans doute à quel point la vie est plus simple qu’on ne l’imagine. Je déteste tuer une mouche. Je peux passer des heures à contourner un insecte. Mais je n’ai aucun scrupule à rouler dans la farine le premier imbécile venu, surtout s’il se protège, en toute bonne conscience, derrière la loi et les bonnes manières. Je n’aime pas les zombies. Ni les gens qui parlent par slogans, répétant des phrases qu’ils ne comprennent même pas. Je n’aime pas la bêtise humaine, surtout lorsqu’elle s’abrite derrière une façade cultivée pour mieux dissimuler le peu de naturel qu’il leur reste. Ces gens-là ne vivent que dans le paraître. Autant dire qu’ils n’existent pas. Ces gens, tartinés de culture, sont à mes yeux l’incarnation de la vulgarité la plus crasse. J’ai connu des cloportes qui avaient plus d’élégance. Même en vieillissant, même si je me suis un peu adouci, je ressens encore une sorte de hargne, une allergie de peau en leur présence. Avec le temps, j’ai juste appris à mieux dissimuler. À sourire. À faire le clown, même. Inspirer la pitié ou le mépris : voilà la meilleure stratégie que j’aie trouvée pour qu’ils me laissent en paix. Ces gens n’aiment la nature que domestiquée, bien cadrée, inoffensive. Une nature qui ne déborde pas du cadre. J’ai toujours pensé que la politesse était une arme. Il faut dégainer le premier, sinon c’est toi qu’on descend. Voilà pourquoi je suis poli. Toujours poli. Affable. Respectueux. C’est une barrière que je dresse d’entrée. Et ceux que je sens lâches, mal accordés, hypocrites, je les embobine, je les saoule de paroles, je les noie jusqu’à ce qu’ils fuient. Je ne leur laisse pas le crachoir. Ils finissent par avaler leur morgue. Je ne fais plus confiance facilement. Plus maintenant. Plus je vieillis, plus je me protège. Et je préfère fuir dans la nature — la mienne, celle des bêtes, des plantes, des chemins. Plutôt que d’avoir affaire aux gens. Quand je suis là-bas, dans cet état de nature, il n’y a plus rien d’humain en moi. Je peux être un arbre, planté là pour des heures, tendu vers le ciel. Ou autre chose. Je ne suis plus séparé de rien. L’humain reste dehors. Pour repérer les cons, j’ai une question : D’après vous, cher monsieur, chère madame : est-ce qu’une bicyclette est quelque chose de naturel ? S’ils répondent à côté, tant pis pour eux. Ils n’ont rien compris au film. Je tourne les talons. Et je m’en fous.|couper{180}