Lectures

Dans Lectures, je rassemble des textes qui lisent autant les livres que leurs échos : portraits d’auteurs (Lovecraft, Maupassant, Sebald, Knausgård…), analyses thématiques (mémoire, espaces souterrains, rituel, minimalisme), et ponts entre œuvres et idées (réalisme magique, New Weird, steampunk, théorie de la narration). Plutôt que des critiques formatées, ce sont des notes argumentées : résumés sans divulgâcher, mises en contexte, rapprochements historiques, styles repérés, citations brèves.

contenu de la rubrique Lectures :

Auteurs & œuvres : dossiers, lectures suivies, cycles (Lovecraft et ses héritages, Dunsany, Sebald, Capote, Faulkner, Knausgård).

Genres & courants : New Weird, réalisme magique, steampunk, autofiction, poésie, essais et sciences humaines.

Théorie & pratique : formes narratives (arc, fragment, monologue), contrat auteur·lecteur, “traduction” d’un style (le “Horla”, le “style Sebald”), liens entre écrire et lire.

Cartes et liens : pistes de lecture, intertextes, rapprochements inattendus (Maupassant ↔ mythe de Cthulhu, archives et « cloud » avant l’informatique, villes réelles et villes imaginaires).

Fil conducteur : comprendre ce que fait un texte — au niveau du rythme, de la voix, des motifs — et où il nous mène. Les billets alternent portraits, fiches analytiques et essais courts, avec un maillage vers les rubriques voisines (fictions, carnets, mythes) pour prolonger la lecture.

Quelques thèmes récurrents :

- mémoire et traces - espaces/lieux (souterrains, murs, villes)

- rituels

- l’étrangeté du quotidien

- techniques du récit

- héritages et détours (de Dunsany à Lovecraft, de Perec à Rabelais)

- poétique de la sincérité et du doute

Objectif : offrir un lieu où la lecture devient laboratoire — pour choisir ses prochains livres, mais surtout pour voir comment ces lectures travaillent l’imaginaire

Lectures

The Phantom Empire : How Tartaria Reveals the Secret Dreams of Our Age

Version française There is, first, this image : Vladimir Putin facing Tucker Carlson in that Kremlin office where we glimpse flags decorated with griffins, evoking with troubling precision the Golden Horde, that thirteenth-century Mongol empire that dominated the Russian steppes. The interview dates from February 2024. Putin speaks of history with that particular confidence of powerful men who rewrite the past to justify the present. Behind him, heraldic symbols shimmer under the lights. This scene, seemingly innocuous, reveals something essential about our time : how alternative myths become geopolitical weapons. For while the Russian president mobilizes historical references before American cameras, in the algorithms of TikTok and the forums of Reddit, another version of this story is being written. It's called Greater Tartaria, and it obsesses millions of internet users convinced that a world empire has been erased from our memories. On TikTok, the hashtag #tartaria accumulates three hundred million views. On Reddit, forty-three thousand members scrutinize every architectural detail, every urban anomaly, to reconstruct traces of this supposedly vanished civilization. I wanted to understand how we had arrived here. How a conspiracy theory born in Russian nationalist circles of the 1980s had become one of the most fertile myths of our digital age. And above all, what this fascination revealed about ourselves, about our anxieties facing modernity, about our thirst for living architectures and harmonious technologies. The story begins in post-Soviet Russia, in Anatoly Fomenko's office. He's a respected mathematician at Moscow University, a specialist in differential geometry. But in the 1980s, Fomenko develops an obsession that will change his life : the idea that conventional history is a vast mystification. He baptizes his theory "New Chronology." According to him, events attributed to Greek, Roman, or Egyptian antiquity actually took place during the Middle Ages, a thousand years later than what textbooks teach. This radical rewriting finds fertile ground in the Soviet collapse. After 1991, part of Russian society searches for new identity narratives. Communist mythology crumbled with the Berlin Wall. What remains to nourish national pride ? Fomenko proposes a seductive alternative : making Russia the direct heir of a grandiose Eurasian empire, "Greater Tartaria," deliberately hidden by a jealous West. Nikolai Levashov enriches this matrix with occultist elements. In his writings, Tartaria becomes a civilization of superhumans with prodigious technological capabilities, annihilated by dark forces. These theories find an audience in Russia, where they respond to a need for wounded grandeur. But it's with the internet that everything changes. Around 2016, Tartarian theories migrate toward anglophone platforms. The process fascinates : by detaching from their Russian nationalist matrix, they undergo a remarkable creative mutation. The new adherents, mostly Western, freely reinterpret the myth according to their own obsessions. I observe this phenomenon from my screens. On YouTube, specialized channels accumulate hundreds of thousands of subscribers proposing "investigations" into Tartarian architecture. The algorithms amplify everything. A thirty-second video suffices to transform the perception of a familiar monument : New York's courthouse suddenly becomes a mysterious Tartarian vestige, its partially buried windows "proof" of a historical mud flood. This aesthetic of the fragment, characteristic of social media, favors an impressionist approach where the accumulation of visual clues replaces rational analysis. Unlike centralized conspiracy theories, modern Tartaria functions as an open narrative where anyone can contribute. This collaborative dimension transforms passive consumption into active engagement. Faced with this deluge, the academic response doesn't delay. The Russian Geographical Society itself methodically dismantles Tartarian claims. It reminds us that the "Tartaria" of ancient maps was merely a European geographical designation for the vast Eurasian steppes. This region never constituted a unified empire. Examination of cartographic sources confirms this reality. Abraham Ortelius's sixteenth-century maps, often cited as "proof," actually reveal the rudimentary state of European geographical knowledge. The vast spaces marked "Tartaria" correspond to poorly known zones where nomadic peoples wandered. Far from designating a structured kingdom, these appellations translate European ignorance about eastern frontiers. Architectural analysis equally effectively dismantles Tartarian pretensions. Saint Isaac's Cathedral in Saint Petersburg, often cited as impossible to build with period techniques, perfectly illustrates the capabilities of nineteenth-century Russian engineering. The famous "mud flood," supposed to explain buried buildings, finds prosaic explanations in normal urban evolution. Yet this scientific deconstruction struggles to stem the myth's appeal. For adherents don't function according to empirical validation logic. They develop what we might call a poetics of error, where narrative beauty takes precedence over veracity. This resistance reveals the phenomenon's true nature : modern Tartaria belongs to mythology, not history. It activates archetypes deeply anchored in human imagination. The lost golden age, the purifying catastrophe, forgotten wisdom, civilizing giants : all these motifs traverse cultures, from the myth of Atlantis to Arthurian legends. Tartarian theory reactualizes them in a contemporary technological context. It proposes a modern version of paradise lost, where technology liberates instead of alienating, where architecture unites instead of compartmentalizing, where energy heals instead of polluting. In a world confronting ecological crisis, the fantasy of Tartarian "free energy" offers compensatory release. Psychosociological analysis reveals other springs. Zach Mortice, architect and journalist, identifies in Tartarian passion a form of rejection of architectural modernism. Adherents systematically privilege ornate styles over modern architecture, judged dehumanizing. This aesthetic reveals nostalgia for a world where beauty and functionality weren't dissociated. Beyond its conspiracist aspects, the phenomenon functions as a revealer of contemporary anxieties. Its popularity coincides with a generalized crisis of confidence toward institutions. Proposing an "alternative history" responds to a psychological need : regaining control over a collective narrative perceived as externally imposed. This political dimension shouldn't be underestimated. When Putin evokes the Golden Horde facing Tucker Carlson, with this carefully orchestrated staging of symbols, he mobilizes exactly this same narrative matrix. Some content reinterprets Ukraine's invasion as a "reconquest" of legitimate Tartarian territories. This instrumentalization illustrates the dangers of any pseudohistorical rewriting. But analysis cannot stop at problematic dimensions. For modern Tartaria generates remarkable artistic creativity. It inspires a new visual grammar influencing contemporary art, video game design, speculative architecture. This "Tartaro-steampunk" aesthetic mixes retrofuturist codes with unprecedented technological mysticism. Artists appropriate this universe to explore pressing contemporary questions. How to imagine sustainable technologies ? Can we conceive architectures that heal ? The Tartarian fantasy, with its etheric machines and energetic cities, offers experimental terrain. This creative fertility appears in the video game universe, where several studios develop projects inspired by Tartarian aesthetics. These works allow concrete exploration of alternative technology implications, testing utopian social models. The ludic medium transforms pseudohistorical speculation into prospective laboratory. Experimental architecture seizes these visual codes. Conceptual projects integrate "Tartarian" elements—energetic domes, functional ornamentations—to propose alternatives to industrial architecture. These explorations enrich contemporary architectural vocabulary. The "New Weird" artistic movement finds rich inspiration in the Tartarian universe. The theory's impossible landscapes—mountain-trees, canyon-roots, mesa-stumps—offer a repertoire of surrealist images questioning our geological perception. This creative appropriation reveals an unexpected function : the myth serves as an imaginary "toolkit" for thinking differently about our relationship to the world. Its fantastic technologies stimulate reflection on renewable energies, its organic architectures inspire eco-construction. Analysis of the phenomenon ultimately reveals less about a fantasmatic empire than about ourselves. This "collective waking dream" functions as a projective test where our frustrations and hopes express themselves. First, it reveals our nostalgia for a world where technology and harmony weren't antithetical. Facing industrialization's damage, the fantasy of "free energy" expresses our thirst for non-destructive solutions. This technological utopia points toward a real need : reconciling technical progress and environmental respect. Passion for Tartarian architecture translates our malaise facing urban standardization. Praise of ornate styles reveals aspiration to architectural beauty, too often sacrificed to economic imperatives. More profoundly, the myth's success signals a crisis of Western collective narrative. In an epoch of cultural fragmentation, proposing an "alternative history" responds to an anthropological need : giving meaning to common experience. The geopolitical dimension illustrates contemporary stakes of narrative "soft power." In a multipolar world, the capacity to propose alternative narratives becomes a power instrument. Tartarian theory diffusion participates in a strategy of destabilizing Western consensus. Study reveals the urgency of critical education adapted to the digital era. Algorithmic mechanisms, visual content virality create unprecedented conditions for pseudo-knowledge diffusion. Simple factual refutation no longer suffices. Paradoxically, analysis suggests constructive paths. Its capacity to generate new imaginaries shows it's possible to positively channel the utopian energy it conveys. Rather than denouncing its problematic aspects, society could draw inspiration from its creative fertility. In a world confronting major challenges, we need new mobilizing narratives associating scientific rigor and imaginative power. The Tartarian myth's success demonstrates public appetite for such narrations. For fundamentally, the question modern Tartaria poses isn't "did this empire exist ?" but "what world do we want to build ?" In its impossible architectures, the contours of our true civilizational aspirations take shape. It's up to us to decipher them and translate them into concrete projects. When I think back to that image of Putin evoking the Golden Horde, I tell myself we're perhaps witnessing something larger than simple geopolitical manipulation. We're witnessing the renaissance of myths as power instruments, their resurgence in a world that has lost its great unifying narratives. Tartaria, in its Russian version as in its globalized version, reveals our thirst for meaning, our need for transcendence, our nostalgia for a time when humanity and its technology were one. This should worry us, of course. But it should also inspire us.|couper{180}

Lectures

L’Empire Fantôme : Comment la Tartarie Révèle les Rêves Secrets de Notre Époque

English version Il y a d'abord cette image : Vladimir Poutine face à Tucker Carlson, dans ce bureau du Kremlin où l'on voit des drapeaux ornés de griffons, évoquant avec une précision troublante la Horde d'or, cet empire mongol du XIIIe siècle qui domina les steppes russes. L'entretien date de février 2024. Poutine parle d'histoire avec cette assurance particulière des hommes de pouvoir qui réécrivent le passé pour justifier le présent. Derrière lui, les symboles héraldiques scintillent sous les projecteurs. Cette scène, apparemment anodine, révèle quelque chose d'essentiel sur notre époque : comment les mythes alternatifs deviennent des armes géopolitiques. Car tandis que le président russe mobilise les références historiques devant les caméras américaines, dans les algorithmes de TikTok et les forums de Reddit, une autre version de cette histoire s'écrit. Elle s'appelle la Grande Tartarie, et elle obsède des millions d'internautes convaincus qu'un empire mondial a été effacé de nos mémoires. Sur TikTok, le hashtag #tartaria cumule trois cents millions de vues. Sur Reddit, quarante-trois mille membres scrutent chaque détail architectural, chaque anomalie urbaine, pour reconstituer les traces de cette civilisation supposée disparue. J'ai voulu comprendre comment nous en étions arrivés là. Comment une théorie du complot née dans les cercles nationalistes russes des années 1980 était devenue l'un des mythes les plus fertiles de notre époque numérique. Et surtout, ce que cette fascination révélait de nous-mêmes, de nos angoisses face à la modernité, de notre soif d'architectures vivantes et de technologies harmonieuses. L'histoire commence dans la Russie post-soviétique, dans le bureau d'Anatoly Fomenko. C'est un mathématicien respecté de l'université de Moscou, spécialiste de géométrie différentielle. Mais dans les années 1980, Fomenko développe une obsession qui va changer sa vie : l'idée que l'histoire conventionnelle est une vaste mystification. Il baptise sa théorie "Nouvelle Chronologie". Selon lui, les événements attribués à l'Antiquité grecque, romaine ou égyptienne se seraient en réalité déroulés au Moyen Âge, mille ans plus tard que ce qu'enseignent les manuels. Cette réécriture radicale trouve un terreau dans l'effondrement soviétique. Après 1991, une partie de la société russe cherche de nouveaux récits identitaires. La mythologie communiste s'est effondrée avec le Mur de Berlin. Que reste-t-il pour nourrir la fierté nationale ? Fomenko propose une alternative séduisante : faire de la Russie l'héritière directe d'un empire eurasiatique grandiose, la "Grande Tartarie", délibérément occultée par l'Occident jaloux. Nikolai Levashov enrichit cette matrice d'éléments occultistes. Dans ses écrits, la Tartarie devient une civilisation de surhommes aux capacités technologiques prodigieuses, anéantie par des forces obscures. Ces théories trouvent un public en Russie, où elles répondent à un besoin de grandeur blessée. Mais c'est avec internet que tout change. Vers 2016, les théories tartariennes migrent vers les plateformes anglophones. Le processus fascine : en se détachant de leur matrice nationaliste russe, elles subissent une mutation créative remarquable. Les nouveaux adeptes, majoritairement occidentaux, réinterprètent librement le mythe selon leurs propres obsessions. J'observe ce phénomène depuis mes écrans. Sur YouTube, des chaînes spécialisées accumulent des centaines de milliers d'abonnés en proposant des "enquêtes" sur l'architecture tartarienne. Les algorithmes amplifient tout. Une vidéo de trente secondes suffit à transformer la perception d'un monument familier : le Palais de Justice de New York devient soudain un mystérieux vestige tartarien, ses fenêtres partiellement enterrées la "preuve" d'un déluge de boue historique. Cette esthétique du fragment, caractéristique des réseaux sociaux, favorise une approche impressionniste où l'accumulation d'indices visuels remplace l'analyse rationnelle. Contrairement aux théories du complot centralisées, la Tartarie moderne fonctionne comme un récit ouvert où chacun peut apporter sa contribution. Cette dimension collaborative transforme la consommation passive en engagement actif. Face à cette déferlante, la réponse académique ne se fait pas attendre. La Société géographique russe elle-même démonte méthodiquement les affirmations tartariennes. Elle rappelle que la "Tartarie" des cartes anciennes n'était qu'une désignation géographique européenne pour les vastes steppes eurasiatiques. Jamais cette région n'a constitué un empire unifié. L'examen des sources cartographiques confirme cette réalité. Les cartes d'Abraham Ortelius du XVIe siècle, souvent citées comme "preuves", révèlent en fait l'état rudimentaire des connaissances géographiques européennes. Les vastes espaces marqués "Tartaria" correspondent aux zones mal connues où erraient les peuples nomades. Loin de désigner un royaume structuré, ces appellations traduisent l'ignorance européenne sur les confins orientaux. L'analyse architecturale démonte tout aussi efficacement les prétentions tartariennes. La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, souvent citée comme impossible à construire avec les techniques de l'époque, illustre parfaitement les capacités de l'ingénierie russe du XIXe siècle. Le fameux "déluge de boue", censé expliquer l'enfouissement des bâtiments, trouve des explications prosaïques dans l'évolution urbaine normale. Pourtant, cette déconstruction scientifique peine à endiguer l'attrait du mythe. Car les adeptes ne fonctionnent pas selon une logique de validation empirique. Ils développent ce que l'on pourrait appeler une poétique de l'erreur, où la beauté du récit prime sur sa véracité. Cette résistance révèle la véritable nature du phénomène : la Tartarie moderne relève de la mythologie, pas de l'histoire. Elle active des archétypes profondément ancrés dans l'imaginaire humain. L'âge d'or perdu, la catastrophe purificatrice, la sagesse oubliée, les géants civilisateurs : tous ces motifs traversent les cultures, du mythe de l'Atlantide aux légendes arthuriennes. La théorie tartarienne les réactualise dans un contexte technologique contemporain. Elle propose une version moderne du paradis perdu, où la technologie libère au lieu d'aliéner, où l'architecture unit au lieu de cloisonner, où l'énergie guérit au lieu de polluer. Dans un monde confronté à la crise écologique, le fantasme d'une "énergie libre" tartarienne offre un exutoire compensatoire. L'analyse psychosociologique révèle d'autres ressorts. Zach Mortice, architecte et journaliste, identifie dans la passion tartarienne une forme de rejet du modernisme architectural. Les adeptes privilégient systématiquement les styles ornementés au détriment de l'architecture moderne, jugée déshumanisante. Cette esthétique révèle une nostalgie pour un monde où beauté et fonctionnalité n'étaient pas dissociées. Au-delà de ses aspects conspirationnistes, le phénomène fonctionne comme un révélateur des angoisses contemporaines. Sa popularité coïncide avec une crise de confiance généralisée envers les institutions. Proposer une "histoire alternative" répond à un besoin psychologique : reprendre le contrôle sur un récit collectif perçu comme imposé. Cette dimension politique ne doit pas être sous-estimée. Quand Poutine évoque la Horde d'or face à Tucker Carlson, avec cette mise en scène soigneusement orchestrée des symboles, il mobilise exactement cette même matrice narrative. Certains contenus réinterprètent l'invasion de l'Ukraine comme une "reconquête" de territoires tartariens légitimes. Cette instrumentalisation illustre les dangers de toute réécriture pseudohistorique. Mais l'analyse ne peut s'arrêter aux dimensions problématiques. Car la Tartarie moderne génère une créativité artistique remarquable. Elle inspire une nouvelle grammaire visuelle qui influence l'art contemporain, le design de jeux vidéo, l'architecture spéculative. Cette esthétique "tartaro-steampunk" mélange les codes rétrofuturistes avec un mysticisme technologique inédit. Les artistes s'approprient cet univers pour explorer des questions contemporaines pressantes. Comment imaginer des technologies soutenables ? Peut-on concevoir des architectures qui soignent ? Le fantasme tartarien, avec ses machines éthériques et ses cités énergétiques, offre un terrain d'expérimentation. Cette fertilité créative s'observe dans l'univers du jeu vidéo, où plusieurs studios développent des projets inspirés de l'esthétique tartarienne. Ces œuvres permettent d'explorer concrètement les implications de technologies alternatives, de tester des modèles sociaux utopiques. Le medium ludique transforme la spéculation pseudohistorique en laboratoire prospectif. L'architecture expérimentale s'empare de ces codes visuels. Des projets conceptuels intègrent des éléments "tartariens" - dômes énergétiques, ornementations fonctionnelles - pour proposer des alternatives à l'architecture industrielle. Ces explorations enrichissent le vocabulaire architectural contemporain. Le mouvement artistique du "New Weird" trouve dans l'univers tartarien une source d'inspiration riche. Les paysages impossibles de la théorie - montagnes-arbres, canyons-racines, mesas-souches - offrent un répertoire d'images surréalistes qui questionnent notre perception géologique. Cette appropriation créative révèle une fonction inattendue : le mythe sert de "boîte à outils" imaginaire pour penser autrement notre rapport au monde. Ses technologies fantastiques stimulent la réflexion sur les énergies renouvelables, ses architectures organiques inspirent l'éco-construction. L'analyse du phénomène révèle finalement moins sur un empire fantasmatique que sur nous-mêmes. Ce "rêve éveillé collectif" fonctionne comme un test projectif où s'expriment nos frustrations et nos espoirs. D'abord, il révèle notre nostalgie d'un monde où technologie et harmonie n'étaient pas antinomiques. Face aux dégâts de l'industrialisation, le fantasme d'une "énergie libre" exprime notre soif de solutions non destructrices. Cette utopie technologique pointe vers un besoin réel : réconcilier progrès technique et respect environnemental. La passion pour l'architecture tartarienne traduit notre malaise face à la standardisation urbaine. L'éloge des styles ornementés révèle une aspiration à la beauté architecturale, trop souvent sacrifiée aux impératifs économiques. Plus profondément, le succès du mythe signale une crise du récit collectif occidental. Dans une époque de fragmentation culturelle, proposer une "histoire alternative" répond à un besoin anthropologique : donner du sens à l'expérience commune. La dimension géopolitique illustre les enjeux contemporains du "soft power" narratif. Dans un monde multipolaire, la capacité à proposer des récits alternatifs devient un instrument de puissance. La diffusion des théories tartariennes participe d'une stratégie de déstabilisation des consensus occidentaux. L'étude révèle l'urgence d'une éducation critique adaptée à l'ère numérique. Les mécanismes algorithmiques, la viralité des contenus visuels créent des conditions inédites de diffusion des pseudo-savoirs. La simple réfutation factuelle ne suffit plus. Paradoxalement, l'analyse suggère des pistes constructives. Sa capacité à générer de nouveaux imaginaires montre qu'il est possible de canaliser positivement l'énergie utopique qu'elle véhicule. Plutôt que de dénoncer ses aspects problématiques, la société pourrait s'inspirer de sa fertilité créative. Dans un monde confronté à des défis majeurs, nous avons besoin de nouveaux récits mobilisateurs qui associent rigueur scientifique et puissance imaginative. Le succès du mythe tartarien démontre l'appétit du public pour de telles narrations. Car au fond, la question que pose la Tartarie moderne n'est pas "cet empire a-t-il existé ?" mais "quel monde voulons-nous construire ?". Dans ses architectures impossibles se dessinent les contours de nos véritables aspirations civilisationnelles. À nous de les déchiffrer et de les traduire en projets concrets. Quand je repense à cette image de Poutine évoquant la Horde d'or, je me dis que nous assistons peut-être à quelque chose de plus large qu'une simple manipulation géopolitique. Nous assistons à la renaissance des mythes comme instruments de pouvoir, à leur résurgence dans un monde qui a perdu ses grands récits unificateurs. La Tartarie, dans sa version russe comme dans sa version globalisée, révèle notre soif de sens, notre besoin de transcendance, notre nostalgie d'un temps où l'homme et sa technique ne faisaient qu'un. Cela devrait nous inquiéter, bien sûr. Mais cela devrait aussi nous inspirer.|couper{180}

Lectures

Premières pages

Karl Ove Knausgård, dans les premières pages de Mon combat, pose d’emblée la question de la mort, avec cette brutalité d’un homme qui arrache un pan de toile pour faire apparaître la trame sous l’image. La mort de son père, c’est la mort des certitudes, celle du monde tel qu’il était perçu dans l’enfance. Une figure de granit qui peu à peu s’effrite sous les coups de l’existence. Cette figure du père, Knausgård la revoit dans le jardin, frappant une pierre. Geste usuel, quotidien, mais qui prend une ampleur inédite à la lumière du récit. Le père était solide, enraciné dans le réel, enseignant connu et reconnu, arpentant son territoire avec la certitude de celui qui sait le monde, qui le possède par la connaissance, par la répétition des gestes et des mots. Mais ce même homme s’effondre lentement, comme la pierre frappée jusqu’à l’érosion. La solidité n’est qu’un leurre, l’apparence d’un ancrage. Knausgård écrit pour ne pas perdre, écrit pour lutter contre l’oubli. Mais cette entreprise est dérisoire, et il le sait. On ne garde rien, ou si peu. Parler de la mort du père, c’est déjà accepter que la mémoire échoue, que la figure se dissolve. Pourtant, l’écriture est ce dernier recours, cet ultime effort pour maintenir vivant ce qui va disparaître. Knausgård choisit de tout dire, sans masquer, sans omettre. Cette sincérité totale a un prix, et l’écrivain semble prêt à le payer. Mais la liberté qu’il s’offre se révèle vite illusoire : une fois que tout est dit, il ne reste que la conscience amère d’avoir épuisé le matériau brut de la vie. Après Mon combat, il se tourne vers la fiction. Un retour vers l’artifice peut-être, après l’absolu du vrai. Cette œuvre gigantesque n’est pas tant un monument qu’un amas de traces éparses. Chaque page, chaque fragment de vie consigné n’est qu’une tentative désespérée de retenir ce qui s’en va. Une fois le dernier mot posé, il ne reste que la fatigue de celui qui a vidé ses mots et se retrouve devant l’étendue blanche de la page suivante, celle qu’il devra encore noircir pour ne pas sombrer. Écrire est alors un combat permanent contre la disparition. Mais au fond, quel est ce combat que mène Knausgård ? Est-ce réellement un combat contre soi-même, une lutte intérieure pour se purger de ce qui le hante, ou bien est-ce un effort désespéré pour atteindre les autres, les rejoindre par l’excès de sincérité, par l’authenticité brute ? Peut-être cherche-t-il à épuiser quelque chose en lui, cette image de soi trop lourde à porter, cette mémoire envahissante qu’il veut vider pour pouvoir enfin se libérer. Et lorsqu’il prend conscience de la vanité de cette entreprise, de l’inutilité même de cette quête d’absolu, il se tourne vers la fiction comme pour reconquérir une part de légèreté, un espace où l’invention supplante le témoignage. Au final, son combat n’est-il pas celui de tout écrivain ? Celui de lutter contre l’oubli en sachant que le texte, aussi dense soit-il, ne saurait contenir toute la vérité.|couper{180}

Lectures

La sincérité en équilibre sur le fil du doute

La sincérité, Montaigne en a fait son affaire. Il s’est promis, d’entrée de jeu, de se livrer tout entier, sans fioritures ni artifices, comme un acrobate qui, suspendu dans le vide, exhiberait chaque muscle, chaque tension, sans filet pour rattraper la chute. Mais se livrer, ce n’est pas encore se comprendre. Et surtout, se comprendre ne garantit pas l’authenticité. Pourtant, le vieux Montaigne ne manque pas de conviction : il affirme, il avoue, il se dit, et le lecteur, fasciné, se laisse prendre au jeu de cette transparence calculée. Parce que la sincérité, quand on y pense, c’est un peu comme ces boutiques aux vitrines impeccables et aux arrière-boutiques sombres, où l’on entasse ce qui ne doit surtout pas se voir. On s’y croit bien reçu, mais quelque chose échappe toujours. En fait, le doute persiste : et si Montaigne jouait avec nous ? Et si ce grand projet d’authenticité n’était qu’un masque littéraire, une manière discrète de se dérober tout en se montrant ? Après tout, la sincérité, c’est peut-être ça : un mouvement perpétuel entre la confession et l’esquive, une construction savamment décousue, qui laisse planer le soupçon que tout cela n’est qu’un tour, ou plutôt un détour. Montaigne, on le sait, n’est pas homme à tricher. Lui-même le dit : "Je me contredis quelquefois, mais la vérité, je ne la contredis point" (Essais, Livre III, Chapitre 2). Tout de suite, il annonce la couleur : il va parler de lui, sans détour, sans fard, en toute honnêteté. Ce qui déjà soulève un doute : peut-on, en écrivant, être parfaitement honnête ? À peine commence-t-il à tracer ses phrases que l’on sent bien que quelque chose résiste. Car l’écriture, Montaigne le sait, c’est déjà une forme de mise en scène. Un dispositif où chaque mot prend la pose, où chaque réflexion trouve sa place dans un jeu d’équilibre savamment orchestré. Et voilà Montaigne qui s’attaque à ce grand chantier de soi-même, avec la conviction naïve de pouvoir capturer ses pensées comme on attrape des papillons. Mais le filet est percé, et les idées s’échappent. Qu’à cela ne tienne, il persiste. La sincérité, chez lui, n’est pas ce jaillissement brut qui aurait pu fleurir sous d’autres plumes, plus spontanées. Non, ici c’est autre chose : un effort intellectuel, un projet réfléchi. Il veut tout dire, certes, mais il sait bien qu’écrire, c’est aussi choisir, trier, oublier. Et il n’est pas dupe. Nuancer la sincérité chez Montaigne revient à accepter que cette quête de transparence soit aussi une construction littéraire. La mise en scène n’est pas forcément un mensonge, mais une manière de mieux cerner une vérité insaisissable. Il ne s’agit pas d’un masque pour tromper, mais d’un procédé pour explorer les contours d’un moi changeant. Finalement, cette sincérité littéraire, si elle est une mise en scène, n’est pas une stratégie de manipulation, mais un geste d’honnêteté complexe, où le masque sert à révéler plus qu’à cacher. Montaigne joue avec ses contradictions pour mieux nous inviter à réfléchir à la nôtre, et dans cette mise en abîme, il ne cesse de se questionner avec cette humilité qui fait sa grandeur. Plus largement, cette manière montaignienne de cultiver le doute résonne étonnamment avec notre époque, où l’authenticité est sans cesse revendiquée mais rarement atteinte. À l’heure des récits autofictionnels et des réseaux sociaux, cette sincérité fluctuante, mouvante, prend une valeur d’exemple. Peut-être est-ce là la modernité radicale de Montaigne : avoir su anticiper que la quête de soi est toujours un peu un jeu de masques.|couper{180}

Lectures

Du Grand-Guignol à Lovecraft : la résurrection de Maurice Level

Maurice Level, l’homme de l’ombre, oublié de l’histoire littéraire, surgit comme une silhouette vacillante au cœur de la nuit des lettres françaises. Son nom, à peine prononcé aujourd’hui, résonne pourtant comme une cloche fêlée dans les marges des anthologies du conte cruel, entre les récits macabres de Villiers de l’Isle-Adam et les fables désenchantées de Maupassant. C’est que Level n’appartient pas au canon, aux grands récits des réussites institutionnelles. Non. Il hante plutôt les marges, les interstices, là où l’horreur s’épanouit à l’abri des certitudes bourgeoises. C’est par hasard que je suis tombé sur cet écrivain singulier. Une vidéo de François Bon a suffi à éveiller ma curiosité, à susciter cette envie d’explorer l’univers de Maurice Level. Dès lors, je me suis mis en quête de cet ouvrage traduit par S.T. Joshi, ce recueil d’horreurs et de cruautés humaines. L’ayant enfin trouvé, je l’ai dévoré, pris par cette prose étrange et sombre. Et c’est avec l’idée de rendre hommage à cet auteur oublié du fantastique français que j'ai éprouvé l'envie de mettre cette réflexion en forme. S.T. Joshi, érudit fouillant les recoins obscurs de la littérature fantastique, exhume Level avec la minutie d’un archéologue. Il souligne le paradoxe de cet auteur : d’un côté, la France l’ignore, de l’autre, l’Angleterre et les États-Unis ont salué son imaginaire troublant et ses récits à la précision chirurgicale. Level n’a jamais cru au surnaturel, c’est là sa singularité. Son horreur est terrestre, inextricablement liée à la chair, au sang, aux remords. L’angoisse qui traverse ses récits naît moins de l’apparition d’un spectre que de la montée implacable de la folie humaine, du déraillement intime qui se produit lorsque le quotidien se fissure. Parmi les récits les plus marquants de Maurice Level, on trouve "La Malle sanglante", "L'Épouvante" et "Les Portes de l'enfer", des récits où la tension psychologique et la violence latente s’entrelacent pour produire une atmosphère oppressante et dérangeante. Ces œuvres, bien que rarement rééditées, constituent le socle de son univers narratif où le quotidien se teinte soudain d'horreur sans jamais basculer dans le surnaturel. Quelques phrases caractéristiques de l'œuvre de Level illustrent cette horreur viscérale et humaine : Dans "The Debt Collector" (Le Percepteur) - page 13 : « Money that doesn’t belong to you is not money. » / « L'argent qui ne vous appartient pas n'est pas de l'argent. » Dans "Thirty Hours with a Corpse" (Trente heures avec un cadavre) - page 17 : « An interruption such as that, or death, even, at the hands of an infuriated mob would have been welcome, anything that would somehow, some way, break the continuity of horror... » / « Une interruption de ce genre, ou même la mort, aux mains d'une foule en furie, aurait été bienvenue, n'importe quoi qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, rompre la continuité de l'horreur... » Dans "The Look" (Le Regard) - page 45 : « It was not the gaze of a man, but that of a beast, one cornered and desperate, willing to strike at anything that moved. » / « Ce n'était pas le regard d'un homme, mais celui d'une bête, acculée et désespérée, prête à frapper tout ce qui bougeait. » Dans "The Cripple" (L'Infirme) - page 67 : « His twisted limbs seemed not to belong to him, as if borrowed from some other creature. » / « Ses membres tordus semblaient ne pas lui appartenir, comme empruntés à quelque autre créature. » Le Grand-Guignol, théâtre parisien fondé en 1897 par Oscar Méténier, est devenu le symbole du théâtre de l'horreur, mettant en scène des pièces courtes aux thèmes macabres, souvent marquées par la violence physique et psychologique. Il s’agissait d’un espace où les récits cruels de Level prenaient toute leur ampleur, dans un cadre exigu, intensément dramatique, où la frontière entre réalité et cauchemar s’effondrait. Le Grand-Guignol, avec son atmosphère oppressante et son goût pour les excès, incarnait à merveille la brutalité narrative de Level. (Aparté : Il est tout à fait possible qu'Antonin Artaud ait été influencé par le Grand-Guignol lorsqu'il a élaboré son concept du Théâtre de la Cruauté. Bien que les preuves directes soient rares, plusieurs éléments le suggèrent. Artaud a été en contact avec André de Lorde, l'un des auteurs emblématiques du Grand-Guignol, ce qui a pu nourrir sa réflexion sur un théâtre provoquant des réactions viscérales. Si le Grand-Guignol visait à choquer par le réalisme de l'horreur physique, Artaud cherchait à transformer l'âme du spectateur par une violence plus métaphysique. Peut-être a-t-il trouvé dans ce théâtre de l'effroi un modèle d'intensité à réinventer pour son propre projet théâtral.) Le décor spartiate d’une scène exiguë, la tension palpable d’une soirée pluvieuse où les mastics cèdent sous la pluie, le craquement des os sous le fouet de la douleur — c’est là que Level prend vie, à la fois maître de son art et spectre de son propre univers. Il y a chez lui cette obsession pour la décrépitude, l’usure irrémédiable des êtres et des choses, et c’est sans doute pourquoi ses récits glacent d’effroi sans jamais recourir aux apparats gothiques. Joshi nous apprend que Level a été lu avec passion par H.P. Lovecraft, dont l’admiration précède même la découverte concrète de ses textes. Ce qui fascine l’écrivain de Providence, c’est l’idée que l’horreur n’ait pas besoin du surnaturel pour s’imposer comme une force irrésistible. C’est dans cette inéluctabilité de la déchéance humaine que Level trouve sa voix, étrange et déconcertante, à mille lieues de l’épouvante populaire. Au fond, Level est le poète du désastre ordinaire. Il consigne la débâcle comme d’autres collectent les fossiles, conscient que la violence du monde ne surgit pas d’un ailleurs mystérieux mais du dedans, de ce petit bruit que fait la conscience quand elle se brise. C’est là sans doute l’étrange vertu de cette époque, que d’avoir la patience de retourner la terre des lettres, d’en extraire ces fossiles oubliés que l’histoire littéraire avait recouverts de sédiments et d’oubli. À l’instar de Lovecraft, aujourd’hui réhabilité et célébré, Maurice Level réapparaît, figure pâle et énigmatique, preuve que le passé littéraire n’est jamais totalement clos et que l’ombre peut toujours retrouver sa place sous la lumière.|couper{180}

Lectures

L’autofiction

L’autofiction, ainsi qu’on la désigne depuis que Serge Doubrovsky a forgé ce terme en 1977 pour qualifier son propre texte, "Fils", n’est ni une autobiographie, ni une fiction pure. C’est un territoire incertain, bâti sur l’instabilité même des souvenirs et des impressions, un lieu où le langage se risque à des vérités qui n’en sont pas tout à fait. "Autobiographie ? Non. Fiction d'événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage", écrivait Doubrovsky. Ce geste littéraire, qui intrigue et inquiète, c’est la tentative de faire résonner le moi à travers les matériaux bruts de l’existence. Il y a dans l’autofiction cette volonté de tenir ensemble le moi vécu et le moi rêvé, de les faire cohabiter dans un même geste d’écriture. Contrairement à l’autobiographie, qui prétend à la fidélité du récit, l’autofiction accepte l’ambiguïté, voire la contradiction. C’est une mise en crise du moi narratif, qui se cherche, tâtonne, ose exagérer pour atteindre une intensité d’être que la simple restitution factuelle ne peut offrir. Ainsi font Annie Ernaux, Christine Angot, ou encore Emmanuel Carrère, qui transforment le réel en un matériau malléable, modelé par l’intensité du vécu. L'autobiographie et la biographie se parent des atours d'une objectivité que l'autofiction, avec une honnêteté crue, dément. Toute écriture de soi est déjà une reconstruction, une mémoire reconfigurée, un passé ressaisi par les mots. L’historien Michel Pastoureau le sait bien : il admet volontiers que l’objectivité historique est une illusion, que la subjectivité imprègne inévitablement tout récit du passé. De même, les prétendues autobiographies et biographies, loin d’être des récits neutres, sont autant d’interprétations où le vécu se tord sous la pression du langage. Dans l’autofiction, le narrateur se dédouble, il s’examine et s’interroge, prêt à assumer des excès pour cerner au plus près ce qui le traverse. La culpabilité, l’obsession de la reconnaissance, la pureté du geste d’écrire se heurtent à la nécessité d’un retour, d’un écho. Ce moi littéraire est un espace de conflit, une recherche inquiète qui n’aboutit jamais tout à fait mais creuse le réel à coups d’images et de métaphores. Si j’écris pour ne rien attendre, pourquoi guetter alors l’empreinte de mes mots sur les autres ? Cette contradiction-là, qui rend le geste impur, n’est-elle pas au fond le signe même de notre condition humaine ? L’autofiction, loin d’être une déviance du réel, en est l’extension, sa résonance prolongée. Elle accepte la contamination du souvenir par l’imaginaire, du factuel par l’intime. Elle prend acte de l’impossibilité de saisir un moi pur, intact, et tente plutôt d’en traduire les échos. L’autofiction accepte la torsion comme mode d’expression : ce qui compte, ce n’est pas tant l’exactitude que la vibration sincère, la tentative de rendre compte de ce qui, en soi, résiste à la clarté. Parce que c’est sans doute la seule manière de témoigner sans trahir. Parce que prétendre à la pureté serait mentir. L’autofiction assume cette impureté foncière de l’écriture, ce mélange de réel et de projection, cette superposition d’un vécu et d’une rêverie. C’est une manière de sauver ce qui reste d’authenticité quand on sait que toute restitution est, déjà, une perte. L’autofiction n’est pas une affirmation, mais une question. Elle est la possibilité de tenir ensemble la mémoire, la fiction et le doute, de faire entendre, à travers la matière incertaine des mots, ce qui vibre encore quand tout semble voué à l’effacement. Plus honnête que l’autobiographie, elle revendique la fêlure, l’inachèvement, l’impossible pureté de l’écriture de soi.|couper{180}

Lectures

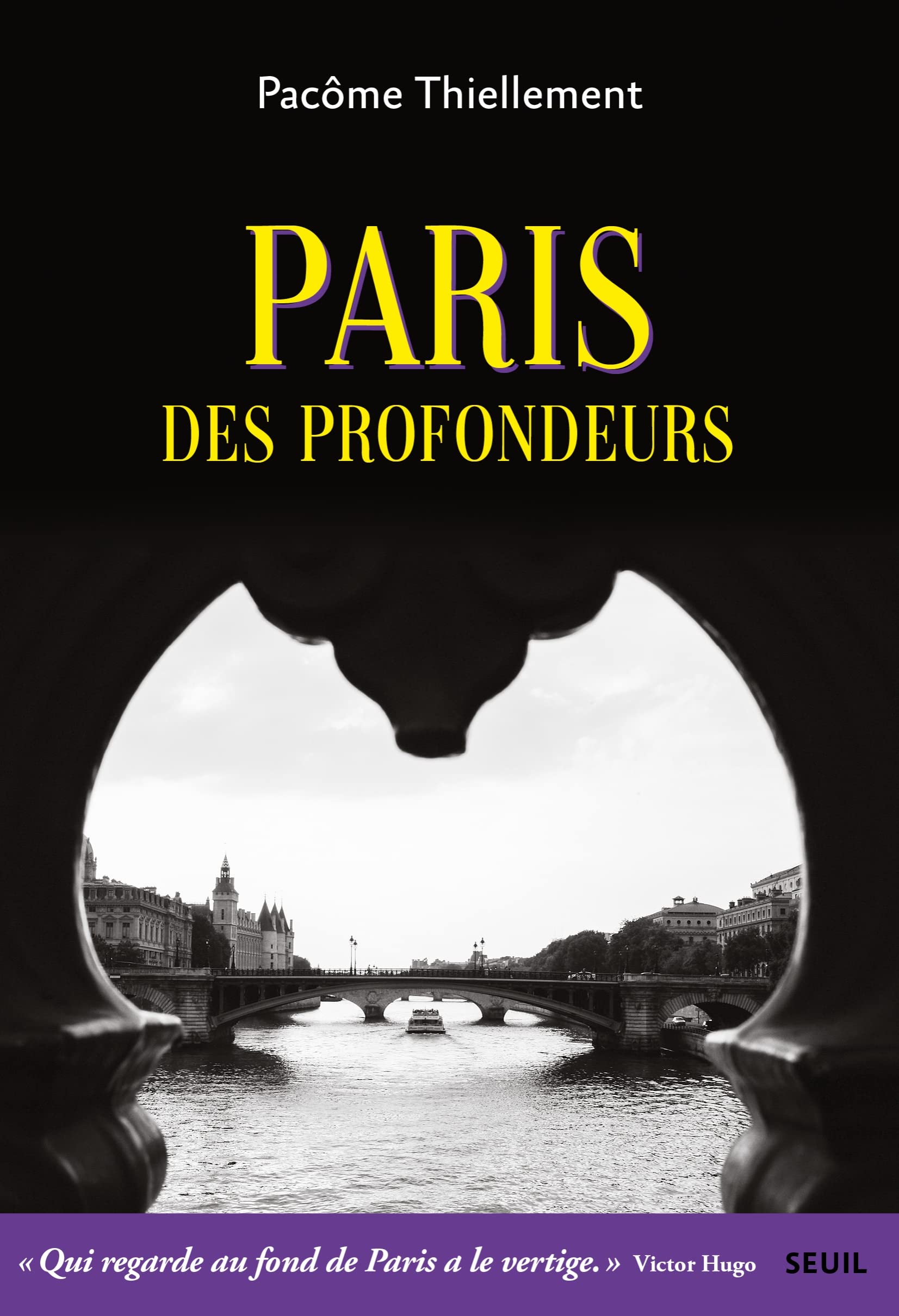

Paris des profondeurs

Ce n'est pas un livre, au sens commun, que Pacôme Thiellement nous livre. Ce serait plutôt un registre parcellaire de ce qui, à Paris, échappe à la détermination rationnelle, une exploration des couches inférieures où s’agglutinent les scories de l’histoire. On n’arpente pas ici l’ensemble des édifices ou des voies ; on tente de cerner, par recoupements, ce qui persiste, à bas bruit, dans les interstices. Ce qu'établit Paris des profondeurs, c'est une coupe à travers les sédiments, une tentative d'arpenter l'épais matelas des faits recouverts, un inventaire de ce que l'usure du temps n'a pas entièrement emporté. La méthode de Thiellement procède par relevés successifs, attentifs à l'éphémère, à ce qui, de l'événement, n'a laissé qu'une rumeur, une scorie. L'espace n'est plus un plan, mais un empilement de strates disjointes, un dépôt irrégulier de traces humaines éparses. À l'arpentage classique succède la prospection à l'aveugle, l'exploration de l'angle mort. Thiellement travaille à rebours de la lecture patrimoniale. Ce qu'il conserve, ce n'est pas la splendeur, mais l'inaperçu, l'insignifiant déposé par les existences secondaires. Les figures convoquées — Artaud, Nerval, Debord — ne sont pas des ornementations savantes, mais des points d'arrêt où l'histoire échoue à se résorber. Ce sont des émanations, des persistances du révolu dans le tissu actuel. Elles ne valent pas par le commentaire qu'on pourrait en faire, mais par la tension qu'elles maintiennent, contre toute dissolution, avec le temps qui passe. L'écriture, dans ce livre, refuse la linéarité. Elle éprouve la discontinuité du sol sous ses pas. Thiellement ne construit pas un système ; il prospecte, enregistre, suspend l'interprétation. Ce qui intéresse, c'est moins le contenu des traces que leur capacité à déjouer l'effacement, à subsister au bord de la perte. Ce n'est ni un livre de souvenirs, ni une célébration nostalgique. C'est, à proprement parler, un travail de maintenance : maintenir au plus près de leur point de disparition les miettes du passé récent. Un éloge non de la conservation muséale, mais de la survie précaire. Ainsi procède Thiellement : il arpente, note, tente de sauver par la parole écrite ce qui, sans elle, sombrerait sans bruit dans l’oubli total. Pacôme Thiellement, né en 1975, s'emploie à cartographier ce qui, du réel contemporain, résiste à l'explication. Ses livres relèvent d'une archéologie oblique : séries, mythes, traces dispersées, voix mortes. Paris des profondeurs poursuit ce travail : tenter de saisir, dans les plis du monde visible, ce qui s'attarde, persiste, échappe.|couper{180}

Lectures

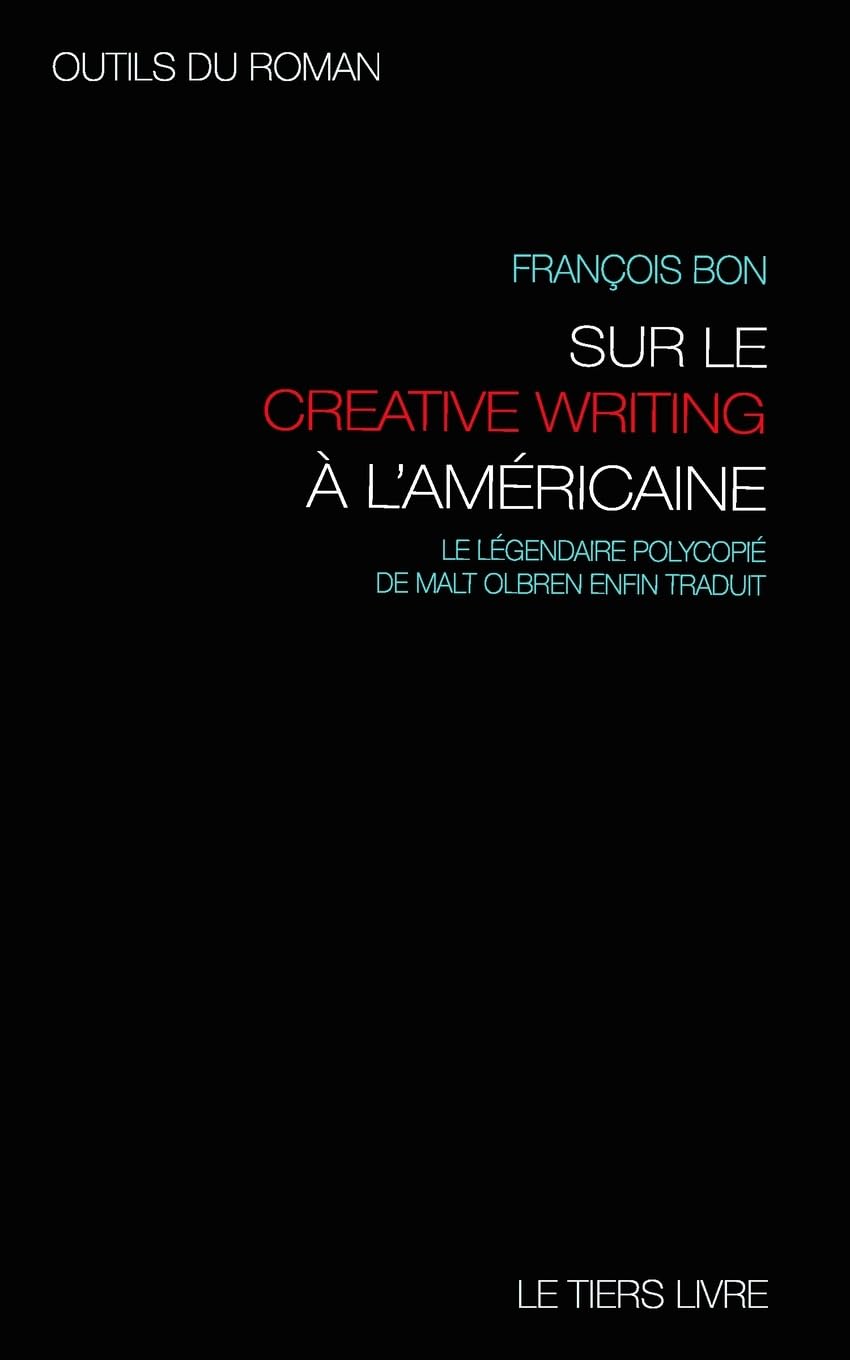

Outils du roman : une boite à malices.

Fausse notice, vrais effets Un jour, j'ai reçu ce petit livre noir, et j'ai souri. Une couverture presque anodine, une promesse ambiguë. Il venait de quelqu’un que je connaissais à peine. Je l’ai ouvert avec cette méfiance amusée qu’on réserve aux objets suspects — mais il m’a vite attrapé par le col. Ce livre, ce n’était pas un manuel. C’était une boîte à malices. Un faux auteur, un faux guide, un vrai vertige. Et surtout, une sacrée leçon de désapprentissage. J’ai ri. Puis j’ai noté. Beaucoup. Ce livre ne s’oublie pas. Il s’incruste. Il s'appelle Malt Olbren. Un nom fabriqué pour être flou, comme un personnage secondaire dans un polar suédois. Il aurait écrit un ouvrage introuvable, A Creative Writing No-Guide, traduit par un certain François Bon. Bien sûr. Tout cela est trop bien ficelé pour être honnête. Car Outils du roman n'est pas un manuel. C'est un miroir déformant, un leurre, une feinte. Une anti-méthode qui se moque des recettes tout en les triturant — pour rendre à l'écriture ce qu'elle a de plus instable : sa propre nécessité. "Le roman ne s'apprend pas. Il se travaille." Et si on ne peut pas l’apprendre, alors on s’y essaie. On tourne autour. On bricole. Ce livre est fait de ces gestes-là : entre l’écharde et l’enclume. Je ne peux pas dire que je viens de Truby — je l’ai à peine feuilleté. Mais j’en ai lu assez pour sentir la différence. Et pourtant, à la lecture d’Olbren, une sensation de sablier renversé. Parce que François Bon ne propose pas une alternative. Il propose une brèche. Plus de ligne droite. À la place, des angles morts. Des phrases qui tombent de travers. Des constructions qu'on n’ose pas redresser. Une langue qui flanche, qui cherche, qui improvise. C’est dans cette faille que l’écriture respire. "L’écriture commence quand on arrête de vouloir faire du bon." C’est peut-être cela, l’effet le plus puissant de ce petit manuel-chimère : donner envie d’échouer avec panache. Ce n’est pas un bric-à-brac pour autant. C’est une constellation d’idées, d’exemples, de fragments à agiter comme des fioles dans un laboratoire. Il y a là une poétique de la tension. On sent que Bon — ou Olbren, peu importe — a trop vu de manuels pour encore y croire. Ce qu’il cherche, ce sont les coutures. Les points de rupture. Ce moment où le texte devient autre chose qu’un texte. Une poussée d’ombre. Une embardée. Je suis revenu plusieurs fois à certains passages. Celui sur les scènes d’ouverture. Celui sur les personnages flous. Celui sur les phrases trop bien foutues pour être honnêtes. Ce livre est un atelier ambulant : on peut y revenir les mains sales, on y trouve toujours un chiffon, un outil. "Le roman, c’est d’abord une langue." Pas un personnage. Pas une intrigue. Une langue qui cherche son ossature. Ce que Bon propose, c’est de se laisser contaminer par elle, et non de l’asservir. Écrire avec elle, non contre. On referme Outils du roman avec une envie tenace. Pas d’écrire un roman, non. D’écrire tout court. De se risquer. De recommencer. D’habiter ses phrases comme des pièces qu’on aurait construites soi-même. Ce n’est pas un livre. C’est un compagnon de route, un peu râleur, un peu moqueur. Il ne vous explique rien, mais il vous regarde faire. Et il hausse un sourcil. "Rien ne remplace le temps passé avec la langue." Alors on s’y remet. Avec un peu de honte, un peu de feu. Et ce foutu chat qui, pendant qu’on écrit, vient renverser la tasse de café sur les notes. Un guide qui désapprend Je n’avais pas prévu d’ouvrir ce livre ce jour-là. Il était là, posé, petit, noir. Je l’ai ouvert sans attendre quoi que ce soit. Il n’y avait pas de promesse. Juste une absence bien taillée. C’est cette absence qui m’a tenu. On cherche des outils parce que le doute est trop vaste. On veut construire sur du stable. Mais il n’y a rien de stable ici. Ce livre, Outils du roman, ne propose pas de méthode. Il laisse des traces, des effondrements. Il parle comme quelqu’un qui ne croit plus aux recettes mais qui continue, quand même, à cuisiner. Malt Olbren n’existe pas. Ce n’est pas grave. Il fait le travail. Un faux nom pour une vraie tension. Le nom d’un homme qui aurait vu trop de romans, trop de structures, et décidé que la seule manière de transmettre, c’était d’effacer la main qui transmet. "Un guide qui désapprend." Ce livre ne vous explique pas. Il vous désarme, puis vous regarde faire. Il n’y a pas de direction. Seulement des découpes. Des morceaux. Ce que vous gardez, c’est ce qui résiste. Ce qui glisse entre les doigts. La langue s’enroule sur elle-même, comme un fil qu’on tire à vide. L’écriture se trouve là où l’on échoue avec précision. Des notations, pas des consignes. Des angles, pas des systèmes. Une rumeur de phrases, comme un carnet de bord jeté par-dessus bord. Vous écrivez pour rester à flot. Rien n’est solide, sauf ce qui vous revient en tête une fois le livre refermé. "Ce qui reste, c’est ce qu’on n’avait pas prévu d’apprendre." Il reste un goût. Une phrase. Un découragement productif. Ce n’est pas rien. C’est le minimum pour continuer. Et continuer, c’est déjà écrire. Pas besoin de plus. Petit traité de désorientation Un manuel d’écriture, ça devrait dire comment faire. Outils du roman ne fait pas ça. Il ne donne pas d’outil, ou alors des outils cassés, déformés, irréversibles. Et c’est pour cela qu’on y revient, comme à un livre dont la langue cherche moins à nous guider qu’à nous désorienter. C’est un livre qu’on lit à rebours, ou à côté. Une errance productive. À quoi on s’attendait À des conseils. À une méthode. Peut-être à une voix rassurante. On avait imaginé des entrées nettes, des solutions. Mais ce qu’on découvre, c’est un espace sans clôture. Un livre qui se construit comme un chantier laissé ouvert, sans rubalise, avec des fondations pleines de trous. Ce qui nous a troublé Pas d’ordonnancement. Pas d’index. Des textes qui tournent, qui s’observent, qui recommencent. Ce n’est pas de la pédagogie, c’est une méditation. Chaque fragment semble écrit depuis un échec d’écriture. Et c’est ce qui lui donne son poids. "Là où je ne sais pas écrire, c’est là que j’écris." Ce qu’on a gardé Des éclats. Des formules qu’on n’explique pas mais qui collent. L’image du roman comme outil qui ne sert pas. Le doute comme méthode. Le faux comme matériau légitime. Ce qu’on garde, c’est la position de lecteur déplacé, décentré. Ce que ça a déplacé Notre idée de ce que veut dire “écrire un roman”. L’envie de structure devient envie de friction. L’idée d’histoire glisse vers celle de geste. L’écriture ne mène plus quelque part. Elle tourne, creuse, désoriente. Elle attend d’être surprise par elle-même. Pourquoi on le relira Parce qu’il n’a pas été écrit pour nous apprendre à faire. Mais pour nous rappeler comment on pourrait, malgré tout, recommencer. Ce n’est pas un guide. C’est une chambre d’échos. Et certains jours, elle résonne plus fort que d’autres.|couper{180}

Lectures

Le miracle, c’est qu’on prie encore

Il n'y avait personne dans le centre œcuménique. Personne sauf la poussière, le rideau entrouvert, et l'impression d'un regard sans origine. J'avais besoin d'un lieu sans voix, sans dogme. Je pensais au Kraken. Pas au monstre, mais au bocal. À ce que l'on conserve pour ne pas oublier. Ou pour ne pas croire que l'on a tout inventé. China Miéville écrit comme on dresse des cartes pour des continents qui n'existent plus. Ou pas encore. Il ne construit pas des mondes, il les interroge. Il les trouble. Il leur donne assez de noms pour qu'on doute de chacun. Son œuvre n’est pas une galerie de dieux : c’est un désordre de croyances. Des figures floues, des prières sans foi. Des certitudes qui fuient dès qu’on les approche. Dans Kraken, le divin se dilue dans le quotidien. La Church of God Kraken Almighty vénère un céphalopode comme d’autres prient la pluie. L’objet sacré, immergé dans son liquide, devient un point de rupture. Sa disparition : un cataclysme. Mais rien n’est révélé. Il n’y a pas d’apocalypse. Juste un Londres qui se détraque. Des cultes qui prolifèrent. Des narrations qui s’effondrent les unes sur les autres. L’invraisemblable devient logique, dès lors que suffisamment de gens y croient. C’est cela, la foi selon Miéville : une contagion de langage. Dans Perdido Street Station, la divinité n’est plus extérieure. Elle se loge dans les plis du réel. Dans le Tisserand qui impose un ordre cryptique. Dans les Slake-Moths, prédateurs d’imaginaire. Il n’est plus question de vénérer, mais de survivre. À quoi ? À l’irrationnel incarné. Aux puissances sans intention. À des dieux sans dogme. Ce ne sont pas des êtres à qui parler. Ce sont des structures d’effondrement. Leur présence abolit les règles, tord les rêves, consume la pensée. Et pourtant, ils attirent. Comme une vérité dont on ne veut pas, mais qu’on cherche encore. The Scar poursuit cette descente. Ce n’est plus une religion, c’est une faille. La Narbe : une absence qui absorbe. On la regarde comme on regarde le vide entre deux mots. Elle ne promet rien. Elle avale les promesses. Elle est l’objet d’une quête sans réponse, d’un désir sans réciprocité. Armada, la ville flottante, flotte aussi dans le doute. Il n’y a pas de révélation à la clé. Seulement un glissement. Une perte. Une sensation que le sacré ne parle plus depuis longtemps — et qu’on parle malgré lui. Miéville, alors, ne critique pas la religion. Il la rejoue. Il la met en scène dans son théâtre de l’inquiétude. Ses dieux sont grotesques parce qu’ils viennent de nous. Ils sont trop organiques, trop proches, trop humides. Ils sont faits de restes : tentacules, rêves brisés, mythes recyclés. Ils sont les rebuts du sacré classique, mais aussi les seuls dieux encore possibles. Des dieux qui ne sauvent pas. Qui dérangent. Qui font réfléchir parce qu’ils nous laissent seuls. Je relis Miéville non pour comprendre, mais pour sentir ce vide qu’il habite. Ce vide qu’il rend habitable. Il y a, dans chaque page, une certitude instable : croire, ce n’est pas espérer. C’est tenir debout dans le noir, avec un récit qui tremble entre les mains. Il n’y avait personne dans le centre œcuménique. Juste un souffle. Un peu de lumière sur le carrelage. Et cette pensée qui revenait : le miracle, c’est qu’on prie encore.|couper{180}

Lectures

Écouter les souterrains

J’ai lu Le Roi des Rats comme on écoute un album qu’on n’a pas choisi. Quelqu’un vous l’a laissé sur la platine, vous ne savez pas très bien ce que c’est, et pourtant il tourne. Très vite, il est trop tard. Vous êtes pris. Ce roman n’est pas un roman, pas vraiment. C’est un air urbain qui s’insinue dans vos oreilles, une basse sale qui court sous la ville, sous la langue. Il commence comme une enquête — une mort étrange, un père, une flûte, un garçon qui fuit. Mais très vite, ce n’est plus une affaire. C’est une fable. Ou une conjuration. Ou autre chose encore. Ce n’est pas un livre sur les rats. C’est un livre sur ce que les rats savent. Et sur ce que nous ne voulons pas savoir. Il y a dans ce livre quelque chose d’insupportable. Une densité de présence, une matérialité presque humide. Les égouts, les ombres, les sons. Les corps qui se décomposent. Les souvenirs d’enfance qu’on croit inventés. La ville, bien sûr. Londres, mais toute ville. La ville comme elle est quand on y marche seul après minuit, ou qu’on croit reconnaître quelqu’un qui n’est plus là. Miéville, ici, écrit avec un excès volontaire. Il veut que tout déborde. Le fantastique déborde. Le mythe déborde. La musique déborde. C’est là que le livre devient politique : dans son refus du propre, du net, de l’ordre. Il nous rappelle ce qu’on préfère oublier : que quelque chose, sous la ville, attend. Et écoute. 1. La musique comme menace Il y a quelque chose de trouble dans la façon dont Le Roi des Rats traite la musique. Ce n’est pas un langage, ce n’est pas une culture, ce n’est même pas un art. C’est une force. Une onde primitive. Une vibration ancienne qui traverse les corps, court sous la peau, vous attrape par l’oreille avant que vous ayez le temps de penser. Chez Miéville, le conte du Joueur de flûte de Hamelin n’est pas un mythe d’enfance. C’est une stratégie. Une tactique de contrôle. Il y a dans le son un pouvoir si absolu qu’il ne laisse aucune place au libre arbitre. On suit, on obéit, on descend. On devient suiveur, comme ces rats, comme ces enfants. Et très vite, on comprend que ce n’est pas une métaphore. La musique dans ce livre n’est pas belle. Elle n’apaise pas. Elle ne structure pas le chaos, elle l’attire. Elle est dissonance, distorsion, basse continue. Elle grésille. Elle fait saigner. Elle peut tuer. Il y a des pages entières dans ce roman où l’on croit entendre quelque chose. Pas dans le texte, mais sous le texte. Un rythme, une insistance. Comme une sirène au loin, ou un souffle dans les canalisations. Et ce n’est pas seulement un effet littéraire. C’est une manière de nous dire que nous aussi, lecteurs, sommes pris dans la boucle. Que quelque chose joue. Et que nous écoutons. Dans Le Roi des Rats, ce n’est pas la violence qui vous happe. C’est ce qui la précède : le son, la tension, le moment juste avant. Ce que Joan Didion appelait the shimmer (1)— ce miroitement indéfinissable qui précède les événements irréversibles. 2. La ville comme piège organique Londres dans Le Roi des Rats n’est pas une ville. Ce n’est pas un décor. C’est un organisme. Un ventre. Un boyau sans fin. On n’y flâne pas, on y rampe. Ce n’est pas la ville des ponts, des places, des perspectives claires. C’est celle des tunnels, des canalisations, des caniveaux et des égouts. China Miéville n’écrit pas une ville, il l’excave. Il en creuse les strates, les galeries, les restes. On n’est pas dans une topographie mais dans une digestion. Tout ce qui entre dans Londres est transformé, décomposé, absorbé. Y compris les souvenirs. Y compris les corps. C’est une ville où l’on descend plutôt que l’on monte. On y glisse, on s’y enfonce, on y perd l’orientation. Le sol est meuble, les murs suintent, les caves sont habitées. C’est une ville qui connaît vos itinéraires intimes, vos replis mentaux, vos raccourcis secrets. Une ville qui vous écoute. Le personnage principal — Saul — ne s’y promène jamais. Il y est déplacé, tiré, jeté. La ville décide. Et c’est peut-être là l’intuition la plus puissante du roman : qu’il n’y a pas de fuite possible d’un lieu qui vous a reconnu. Quand la ville vous identifie, vous fait sien, il est déjà trop tard. Miéville ne décrit pas Londres, il la pense comme une entité. Un être vivant. Et nous, lecteurs, devenons les passagers involontaires d’un organe en fonctionnement. On lit, et on est digéré. 3. L’héritage comme empoisonnement Il y a une mort, bien sûr. Elle est là dès le début. Mais ce n’est pas celle qui compte. Ce n’est pas le père — figure absente, bruit de fond dans la mémoire. C’est la mère qui importe. Ou plus exactement : ce qu’on apprend d’elle. Dans Le Roi des Rats, l’héritage ne passe pas par les canaux habituels. Il ne se dit pas, ne s’écrit pas. Il se révèle. Par le corps. Par l’oreille. Par l’instinct. La mère de Saul était une rate. Ce n’est pas une métaphore. C’est une donnée biologique, un fait qu’il découvre avec dégoût, puis stupeur, puis fatalisme. À partir de là, tout bascule. Ce qu’il reçoit n’est pas un nom, ni une maison, ni une dette visible. C’est une capacité. Une acuité. Une vibration ancienne. Ce que Miéville met en jeu ici, ce n’est pas la transmission du père, c’est l’héritage organique, innommé, animal, maternel. Une filiation souterraine, cachée, presque honteuse. Et c’est cela qui rend ce roman si singulier : le pouvoir y vient de la marge. De ce qu’on refoule. De ce qui nous terrifie. L’enquête devient alors généalogique au sens tordu : on ne cherche pas qui l’on est à travers des papiers ou des récits. On le découvre à travers ses capacités anormales, ses intuitions, ses transformations. C’est une filiation sans narration. Une descendance sans explication. Peut-être est-ce cela qui nous trouble le plus dans ce livre : cette idée qu’une part de nous ne nous appartient pas. Qu’elle a été transmise sans notre consentement. Et qu’elle parle parfois à notre place. Ce n’est pas toujours un traumatisme. Parfois c’est une peur. Parfois un savoir obscur. Parfois, une odeur. Dans ce livre, l’héritage n’est pas une promesse. C’est un poison lent, qu’on apprend à nommer trop tard. 4. Les monstres ne sont pas là où l’on croit Il serait facile de désigner le Roi des Rats comme le monstre. Il est laid. Il est brutal. Il parle comme un vieux morceau de métal raclé sur la pierre. Il manipule, il tue, il rampe. Mais très vite, ce n’est plus aussi simple. Le Roi des Rats n’est pas un méchant. Pas vraiment. Il est peut-être même plus honnête que ceux qui prétendent faire le bien. Il dit ce qu’il veut. Il agit selon sa logique. Il ne cache pas ce qu’il est. Et surtout, il connaît les souterrains. Il sait ce qui s’y passe. Il sait ce que les hommes refoulent. Il vit là où ils préfèrent ne pas regarder. Dans ce roman, le Mal ne vient pas d’un autre monde. Il ne descend pas du ciel. Il ne sort pas d’un portail cosmique. Il est déjà là. Tissé dans les murs, dans les conduits, dans les souvenirs. Il circule sous les trottoirs, sous les égouts, sous les certitudes. Il est dans la ville, dans les corps, dans les filiations. Il est dans la musique qu’on ne peut pas s’empêcher d’écouter. C’est là que le fantastique prend tout son sens : non pas comme un divertissement ou une fuite, mais comme une confrontation. Miéville ne cherche pas à faire peur. Il cherche à révéler. Ce qu’on refuse de voir, ce qu’on ne veut pas nommer, ce qui bouge dans l’angle mort de notre regard. Il utilise le monstre pour nous tendre un miroir. Et parfois, le plus inquiétant, c’est ce qui s’y reflète. Je ne saurais dire exactement quand Le Roi des Rats a cessé d’être une fiction pour devenir un climat. Il y a des livres comme ça. Ils ne cherchent pas à vous convaincre. Ils veulent que vous écoutiez. Pas ce qu’ils disent. Ce qu’ils sous-entendent. Ce qui se joue dans les souterrains. Depuis, parfois, en marchant dans la ville, j’ai l’impression d’entendre quelque chose. 1-Dans Blue Nights (2011)|couper{180}

Lectures

Perdido Street Station de China Mièville

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio. Dans les plis de New Crobuzon : anatomie d'une ville weird I. New Crobuzon : une machine sociale À New Crobuzon, ce n’est pas l’individu qui donne forme à la ville, c’est la ville qui modèle l’individu — et le remodèle si besoin. Elle est moins une métropole qu’un organe géant, au tissu dense, aux flux réglés, aux pulsations imprévisibles. Le pouvoir s’y déplace par capillarité. Il s’insinue dans les ruelles, grimpe les escaliers en colimaçon des immeubles ouvriers, se faufile dans les mécanismes des ascenseurs à vapeur, se love dans les discours des savants et les slogans des révoltes avortées. Le Conseil d’État, entité quasi invisible mais omnisciente, gouverne à travers une bureaucratie paranoïaque : registres, archives, unités de milice, surveillances croisées, mesures de sécurité aléatoires. Chaque citoyen est un sujet enregistré, évaluable, modifiable. On ne vit pas à New Crobuzon, on y est fiché, classifié, disséqué, parfois même réassemblé. Les Remade en sont l’expression la plus tangible — et la plus terrifiante. Ces individus condamnés à des modifications corporelles punitives incarnent une violence étatique où le corps devient support de la peine. Un homme peut se réveiller avec un crochet à la place de la main. Une femme avec un miroir collé à la nuque pour ne jamais cesser de se voir. Un enfant avec la mâchoire d’un fauve cousue sur son visage. Ici, la peine ne passe pas par la privation de liberté, mais par l’altération du corps : un bras de crabe, une cage thoracique ouverte, un œil de verre injecté d’injonctions. La ville est une forge sociale. Et elle soude dans la douleur. Mais cette violence n’est pas seulement verticale. Elle est aussi spatiale. New Crobuzon est stratifiée comme une roche urbaine. Humains, khepri, garuda, cactus-men : chaque espèce, chaque classe sociale, chaque fonction trouve sa place sur une carte où les frontières ne sont jamais nettes mais toujours impénétrables. À New Crobuzon, le social n’est pas un tissu : c’est une strate géologique, avec ses fossiles vivants et ses zones de pression. La brutalité n’est pas un événement, c’est une météo urbaine. Elle est là, constante, comme le brouillard jaune des canaux ou le cliquetis des tramways à vapeur. Elle pénètre les murs, les gestes, les mots. Elle n’a pas besoin de justification. C’est la langue naturelle de la ville. II. La ville comme territoire du bizarre Dans *Perdido Street Station*, le bizarre ne tombe pas du ciel. Il émane de la ville elle-même. Il coule dans ses canalisations, s’épanouit dans les coins morts des ruelles, se manifeste dans les variations subtiles d’une routine déjà instable. New Crobuzon n’est pas simplement étrange : elle est une étrange évidence. Rien n’y choque, parce que tout y est dissonant. Les lois physiques y coexistent avec les dérèglements magiques. On traverse des zones où le temps ralentit, où l’espace se plie, où une rumeur se transmet par les murs eux-mêmes. L’architecture est un millefeuille d’époques oubliées et de bricolages récents : des arches suspendues au-dessus de fumerolles industrielles, des ponts bio-mécaniques qui gémissent sous les pas, des quartiers qui semblent avoir poussé comme des tumeurs au flanc d’une colline. On ne sait plus si les bâtiments ont été construits ou s’ils ont proliféré comme des organismes semi-conscients. Le bizarre, ici, ne surgit pas comme un événement. Il est infrastructurel. Il est résiduel. Il est déjà là quand on entre dans une pièce. On le remarque après coup, comme un détail qui dérange sans qu’on sache pourquoi. Une rue n’est jamais exactement la même d’un jour à l’autre. Un nom change d’orthographe selon l’étage où on le lit. Les lampadaires murmurent parfois, mais seulement à ceux qui passent sans faire de bruit. C’est peut-être cela, la réussite la plus troublante de Miéville : faire du weird non pas une rupture, mais une condition urbaine. La ville pense — oui — mais elle pense dans une langue que nul ne maîtrise entièrement. Chaque coin de rue, chaque cri de vendeur ambulant, chaque éclat de verre dans la boue contient la possibilité d’un glissement, d’un effondrement du réel. III. Perdido Street Station, le cœur battant de la fiction La ville a une gare. Mais *Perdido Street Station* n’est pas un simple centre de transports. C’est un nœud, une masse, une tour cyclopéenne qui domine New Crobuzon comme une colonne vertébrale hypertrophiée. Elle pulse au centre du livre, visible depuis tous les quartiers, à la fois repère, menace, et symbole. Elle n’organise pas la ville : elle la dévore. La station est un organisme complexe, mi-technologique mi-organique, un entrelacs de structures obsolètes et de modules modernes. On y accède par des galeries, des niveaux enterrés, des ascenseurs dysfonctionnels. Le lieu semble vivre d’une vie propre. Il grogne, vibre, se contracte. On n’y arrive pas par hasard : on y converge. Elle attire les intrigues comme un aimant attire les limailleuses narratives. Tous les personnages y passent, y croisent quelque chose — ou s’y perdent. Isaac, le savant, y installe son laboratoire de fortune. C’est là qu’il rencontre le Slake-moth pour la première fois. C’est aussi là que la ligne entre science et horreur se brouille définitivement. À partir de la station, tout glisse. La fiction bascule. La ville devient un piège mental. La station est le point d’orgue de cette torsion. Elle est le lieu de l’irréversible. Mais elle est aussi un motif, un symbole massif : celui de la centralité absurde, de l’impossible gestion du chaos urbain. Une sorte de cathédrale inversée, dédiée non à la transcendance mais à l’enchevêtrement. C’est dans cette verticalité indéchiffrable que Miéville inscrit son récit — une verticalité où s’écrivent les descentes, les chutes, les effondrements. Le roman ne progresse pas horizontalement. Il plonge. *Perdido Street Station* n’est donc pas qu’un titre. C’est un battement. Une pulsation noire et rythmée, au cœur d’un roman qui refuse la paix, le silence, la pureté. Elle donne sa cadence à la ville, et sa cadence à la lecture. V. La ville comme pensée dévorante On pourrait croire que New Crobuzon est une métaphore. Une version gothique de Londres, une parabole postcoloniale, une satire urbaine démesurée. Mais ce serait la trahir. New Crobuzon n’est pas comme une ville : elle est une volonté. Une forme de pensée qui s’infiltre, s’enroule, se déploie à travers la fiction, jusqu’à faire vaciller la lecture elle-même. Je m’en souviens comme d’une contamination lente. Une lecture qui me regardait. Qui me rongeait doucement les coins du cerveau, comme un acide intellectuel. Je tournais les pages, et la ville se formait derrière mes yeux, pas devant. Une structure mouvante, qui pensait pour moi, qui me dictait mes propres analogies. Car lire *Perdido Street Station*, c’est céder au vertige. Une syntaxe baroque, un lexique déviant, une logique de prolifération. Rien ne s’aligne. Tout se greffe. On s’y perd avec jubilation ou exaspération. Il n’y a pas de manuel. Pas de carte claire. Juste cette sensation étrange : quelque chose nous observe depuis la page. Quelque chose de massif, de vivant, de structurellement bizarre. China Miéville ne construit pas une ville pour la visiter. Il la libère pour qu’elle pense à travers nous. Elle rumine l’urbanisme, la politique, les mythes, les corps. Elle digère les genres littéraires eux-mêmes, les avale, les recrache sous forme d’hybridations imprévisibles. Elle n’impose pas une histoire : elle incube une expérience. Parfois j’ai cru entendre New Crobuzon parler. Pas en mots, non. En tensions. En images mentales. En intuitions brutes. Elle me disait : « Je suis trop. Je suis sale, désespérée, intelligente, déchirée. Je suis la ville qui sait qu’elle n’aura jamais de ciel à elle. » New Crobuzon n’a pas besoin de justification narrative. Elle existe parce qu’elle est trop : trop peuplée, trop sale, trop vivante, trop injuste, trop consciente. Elle est le lieu où les récits ne se résolvent pas, où les héros échouent, où le bizarre n’est pas une parenthèse, mais un climat. Elle est cette pensée dévorante qui, une fois lue, refuse de quitter la tête du lecteur. Et peut-être est-ce cela, finalement, la force du *new weird* : produire non pas un monde à comprendre, mais une ville à habiter. Une pensée étrangère qui, lentement, fait de nous ses hôtes. Illustration : Jiri Horacek|couper{180}

Lectures

Halcyon Ridge

On aurait pu croire à une opération de marketing viral pour un film dystopique de bas étage, ou à un ARG(1) mal ficelé par un ado insomniaque entre deux TikToks sur la fin du monde. Mais non : Halcyon Ridge est bien plus. C'est une invention collective, un conte moderne, un thermomètre médiatique coincé entre paranoïa numérique et nostalgie de l'invisible. - Genèse d'une entité cartographiquement incertaine Tout commence un 1er mars 2025, sur YouTube. Une vidéo nommée *The Dark Secret of Halcyon Ridge* — au montage approximatif, à la bande-son anxiogène — dévoile l'existence d'une île introuvable sur Google Maps, habitée par une organisation secrète : la Vanguard Initiative. On y parlerait de manipulations climatiques, de rituels occultes et, bien entendu, d'expérimentations humaines. La routine, quoi. En moins de trois semaines, l'affaire enfle. Forums conspirationnistes, comptes TikTok, mêmes Instagram, jusqu'à des articles bancals publiés sur des sites semi-légitimes comme "Lawyers Club India". Internet fait ce qu'il sait faire de mieux : ériger un fantasme sur les ruines de la vérification. -Halcyon Ridge ou l'art de ne pas y être À l'heure où le GPS nous mène jusque dans les chiottes les plus reculés de la Creuse, Halcyon Ridge surgit comme un déni de géographie. Une île invisible mais omniprésente, qui hante les flux déréglés d’une réalité trop bien balisée. Elle devient alors un mirage, une allégorie de ce qu'on ne trouve plus : le mystère, le secret, l'ailleurs. -Miroir, mon beau miroir Ce qui fascine n'est pas tant l'île que ce qu'elle reflète : notre époque. Car Halcyon Ridge, c'est nous. Ce sont nos peurs climatiques, nos fantasmes d'élites cannibales, notre vertige devant les IA, les virus, les milliardaires en goguette spatiale. C'est une échappatoire mentale vers un lieu où tout serait encore possible, même le pire. Surtout le pire. Une fiction-miroir donc, où se réfractent les angoisses contemporaines. Car à défaut de croire en des lendemains qui chantent, on préfère les îles qui hurlent. Avec Halcyon Ridge, on ne s'évade pas : on se regarde en face, dans la glace déformante d’une dystopie participative. Et surtout, on y projette. Tout un folklore se greffe sur l'archipel imaginaire : dossiers top secrets classés "Eyes Only" oubliés dans une valise diplomatique, les Rothschild — enfin, ceux qui restent depuis que Jacob est "parti" — qui auraient relocalisé leurs paradis fiscaux sous la banquise. Le projet HAARP, exilé du radar public, y manipulerait des orages haute fréquence pour prédire à l'avance les cataclysmes et se gaver sur les assurances. Un vrai buffet de luxe pour les cartels météo-financiers. Et ce n'est pas tout : l’exploration de lignes temporelles parallèles ferait partie des recherches de pointe de la Vanguard. Des réalités alternatives entassées dans des serveurs cryogéniques, où l’on joue et rejoue l’histoire comme une partie de Risk. Là-bas, les guerres sont réversibles, les empires n’ont pas encore chuté, et même Napoléon hésite encore à rater Waterloo. "Changer le passé pour gérer le futur", ça sonne comme une devise, ou comme un aveu trop bien organisé. Et puisque ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l’histoire, pourquoi ne pas faire de l’histoire un fichier modifiable ? Ctrl+Z pour Stalingrad, Export-PDF pour l’Empire. -L'étymologie à la rescousse "Halcyon" renvoie à la mythologie grecque : une période de calme, suspendue. Ironie délicieuse pour une fiction aussi dérangeante. Mais le mot est aussi récurrent dans la SF : colonie spatiale dans *The Outer Worlds*, région marine dans *Illuvium*. Toujours cette idée d'un sanctuaire pour ceux qui peuvent se le payer. Halcyon Ridge est donc l'île des privilégiés. Le refuge terminal. Le fantasme des 1%... ou leur aveu ? -Conclusion : "Je m'en vais" Halcyon Ridge n'existe pas. Du moins pas sur les cartes. Mais elle est partout ailleurs : dans les imaginaires, les posts Reddit, les boucles TikTok. Elle est le symptôme d'un monde saturé de réel, qui rêve de désertion. Comme un anti-Ferrer à la sauce Echenoz, on s'en va, mais tout reste là. Ou pire : tout revient. Halcyon Ridge, c'est peut-être notre manière de dire : "Je m'en vais... vers le mythe." (1) Alternative reality game Illustration PB 2024 Une île, vue aérienne, photo de peinture désaturée, bidouillée|couper{180}