novembre 2024

Carnets | novembre 2024

18 novembre 2024

Passage ce matin sur Le Cavalier des touches et lecture de Je viens de perdre un ami, un texte de 2014. Ça fait remonter des souvenirs. Et ce fantasme, toujours là, qu’une amitié puisse être « gratuite ». Une illusion que j’ai longtemps entretenue, avant d’y renoncer. Pourquoi ? Je ne suis pas intéressé, pas le moins du monde. Avec le recul, ça me paraît exagéré, ridicule même. Enfantin. Mais je préfère être ridicule et enfantin. Ça me va. Ça me protège. Non sans une certaine violence à l’écrire, d’ailleurs. Intéressant, tous ces commentaires sous le texte de M.W. Il précise que c’est « non biographique », mais qu’il s’appuie sur des sources précises. Des livres cités directement dans le corps du texte, pour étayer son propos. Voilà donc, par l’entremise d’une expérience personnelle, comment un billet peut devenir pointu, précis, documenté. Si l’expérience est vraie — pourquoi ne le serait-elle pas ? — le fait de creuser, d’explorer chaque détail, chaque piste, chaque nuance, ça permet deux choses : prendre du recul, ce qu’on appelle faire son deuil, et faire de la littérature. C’est peut-être ce que je fais, ici, sur ces blogs. Depuis des années. Comme Monsieur Jourdain, sans le savoir. Et aussi, je dois dire, ça me fait plaisir de voir un billet de blog aussi long. Ça devient rare. Ce matin, je me suis levé avec l’envie de vociférer par écrit. Puis je suis sorti dans la cour, pieds nus. Le ciel était clair, et j’ai aperçu la lune. Un instant, le froid et l’idée de mon insignifiance m’ont calmé. Ensuite, sans doute à cause du titre de ce blog — Le Cavalier des touches — j’ai pensé à Céline, à ses petits points de suspension, au Voyage au bout de la nuit. À cette immense colère que j’avais ressentie, la première fois que j’avais ouvert ce livre. En buvant mon café sans sucre, j’ai ressenti une autre amertume. Celle d’avoir perdu encore un peu plus de naïveté. Comme beaucoup d’entre nous. Cette naïveté qui nous allait bien. Que nous entretenions. Que nous chérissions même, parce qu’elle rimait avec confort, sécurité. Et un peu autruche, aussi. M.Z ( ou M.W) est médecin comme L.F. D. Ce qui me fait penser que l'empathie est semblable à un premier réservoir de fusée, qu'on doit forcément lâcher tôt ou tard pour s'échapper de la stratosphère, parvenir au vide sidéral. J'ai continué à recouvrir de blanc deux grands panneaux en vue de l'exposition prochaine à S. Le fait que le blanc ne soit jamais aussi blanc qu'on le voudrait est assez fascinant, je remets parfois jusqu'à cinq couches à certains endroits, puis je me recule, c'est à nouveau un gris.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

17 novembre 2024

*Le soleil luisait, les oiseaux gazouillaient, l’air était empli de parfums printaniers.* Une phrase banale, lue quelque part, reprise ailleurs, comme un motif qui se perd. Elle se réécrit, se diffuse, s’efface à force d’être transmise. L’auteur ? Oublié. Moi, je m’amuse à l’annoter à mon tour, la faisant glisser encore un peu plus dans l’anonymat. Et puis, il y a ce fil conducteur. Non pas son absence, mais mon refus obstiné de l’accepter. Il est là, pourtant, ce fil rouge qui implore qu’on le suive, qu’on lui donne sens. Mais non. Je lui crie de se taire, de disparaître. Pourquoi céderais-je ? Je n’ai aucune envie de coudre, d’assembler, de rapiécer. Laisser les morceaux séparés, c’est leur donner une existence propre. Le fil, c’est cet outil délicat qu’on fait passer dans le chas d’une aiguille, ce qui unit et transperce à la fois. Mais ici, il devient rouge sang, il rappelle les scènes d’horreur qu’on pourrait filmer à loisir, en boucle, à l'accéléré comme au ralenti. Je préfère lâcher le fil. Ne rien raccommoder. Refuser la réconciliation des morceaux disparates. Quant à "conducteur", le mot convoque d’autres images. Le métal glacial sous la paume un matin d’hiver, le portail gelé que je ne peux quitter des doigts. Mon père, conducteur d’agressivité, sa voiture garée en pente légère devant la maison, annonçant son retour comme une menace sourde. Il conduit tout et sans cesse, mais jamais moi.Il me conduira jamais. Je marche . École, dentiste, catéchisme – toujours seul, toujours à pieds. L’absence de conducteur m’a rendu autonome, mais aussi furieux dès l'origine contre le monde entier. Et c’est peut-être cela : un fil conducteur, c’est un lien. Mais aussi une contrainte, une structure imposée. Moi, je choisis de laisser les morceaux en suspens. *note sur la notion de disparate ( août 2025)* Tu écris *Refuser la réconciliation des morceaux disparates* Cela voudrait dire qu'une raison les a rendu disparates, une querelle, un conflit. Ce que tu n'acceptes pas c'est implicitement que la séparation soit "sans raison". Et donc quand tu te rends compte qu'aucune raison n'explique la disparité, tu refuses la raison. Tu refuses le fil conducteur. Question : est-ce que les choses peuvent être séparées sans raison sans conflit, simplement parce qu'ils sont de nature disparate. *Note sur le mot furieux* Tu penses aussitôt au Roland Furieux. Parce que c’est le titre français d’Orlando furioso (1516, version définitive 1532) de l’Arioste. “Orlando” est l’italien de Roland, le paladin de Charlemagne ; furioso signifie ici non pas seulement “en colère” mais “devenu fou”. Dans le poème, Roland perd la raison en découvrant que Angélique aime le soldat Medoro : il arrache son armure, ravage forêts et campements — d’où le “furieux”. La* furie* l'envahie. Et que sont les furies dans la mythologie grecque : Les Furies sont, chez les Grecs, les Érinyes (ἐρινύες) : divinités chthoniennes de la vengeance et du châtiment. Noms et nombre : à l’origine indéterminées et multiples, la tradition tardive les fixe à trois : Alecto (“l’Incessante”), Mégère (“la Rancunière”), Tisiphone (“la Vengeresse du meurtre”). Origine : selon Hésiode, elles naissent du sang d’Ouranos tombé sur la terre (Gaïa) lors de sa castration par Cronos ; d’autres traditions les disent filles de Nyx (la Nuit). Rôle : elles poursuivent sans relâche les coupables de crimes graves, surtout meurtres au sein de la famille (matricide, parricide, fratricide), parjure et impieté. Elles infligent folie, maladies, remords et malédictions jusqu’à expiation. Apparence et attributs : vieilles déesses sombres, chevelure de serpents, torches et fouets ; leur présence s’accompagne de miasmes et de cris. Culte et euphémisme : redoutées, on les appelle à Athènes les Euménides (“Bienveillantes”) par euphémisme, surtout après le procès d’Oréstes (chez Eschyle, Euménides), où elles deviennent protectrices de la justice civique. Équivalents romains : Furiae ou Dirae ; chez Virgile, Alecto et Tisiphone interviennent pour déclencher ou garder les châtiments. En bref, les Furies/Érinyes personnifient la vengeance implacable de la loi morale, née de la terre et plus ancienne que les dieux olympiens.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

16 novembre 2024

j’écris en ce moment, le matin pour le lendemain. Enfin c’est le prétexte que je me donne pour écrire le matin, pour ne pas trop écrire, pour écrire un seul texte. J’écris en ce moment sur l’éditeur de WP, c’est ici que j’écris le matin. Sinon, j’ai d’autres cordes à mon arc, je peux écrire dans Notebooklm, dans Perplexity, dans Evernote, dans Notion, dans Ulysse, dans Notes. Je ne sais pas si je n’en oublie pas. Surement, j’ai un carnet Clairefontaine de 196 pages avec seulement trois pages griffonnées d’une écriture très sérrée ,et un autre cahier de 96 pages à petits carreaux que j’ai acheté ces derniers jours- en prévision de je ne sais plus quoi – et aussitôt rangé dans un tiroir de l’atelier. Ce qui compte c’est de ne pas se poser trop de questions —c’est ce que je me disais encore ce matin avant de m’asseoir à ma table, d’ouvrir mon Ipad, de lire quelques pages de j’ai décidé d’arréter d’écrire de Pierre Patrolin. J’ai l’habitude de me heurter à l’idée de ma propre insignifiance, de plus en plus ces derniers jours. J’entends cette voix à l’intérieur qui ne cesse de me dire que tout ceci ne sert pas à grand-chose, que les jeux sont faits, que si j’avais dû être ce que j’ai rêvé d’être — mais ai-je jamais vraiment rêvé d’être ce quelqu’un d’autre— je le serais déjà. Sans doute me suis-je trop méfié de mes rêves, dès l’enfance, alors qu’on devrait au contraire faire pleine confiance à ceux-ci et à soi-même surtout. Ce doute permanent concernant la réalité et moi dans cette réalité, j’en ai désormais fait un compagnon. Peut-être le seul compagnon tangible de toute mon existence.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

14 novembre 2024

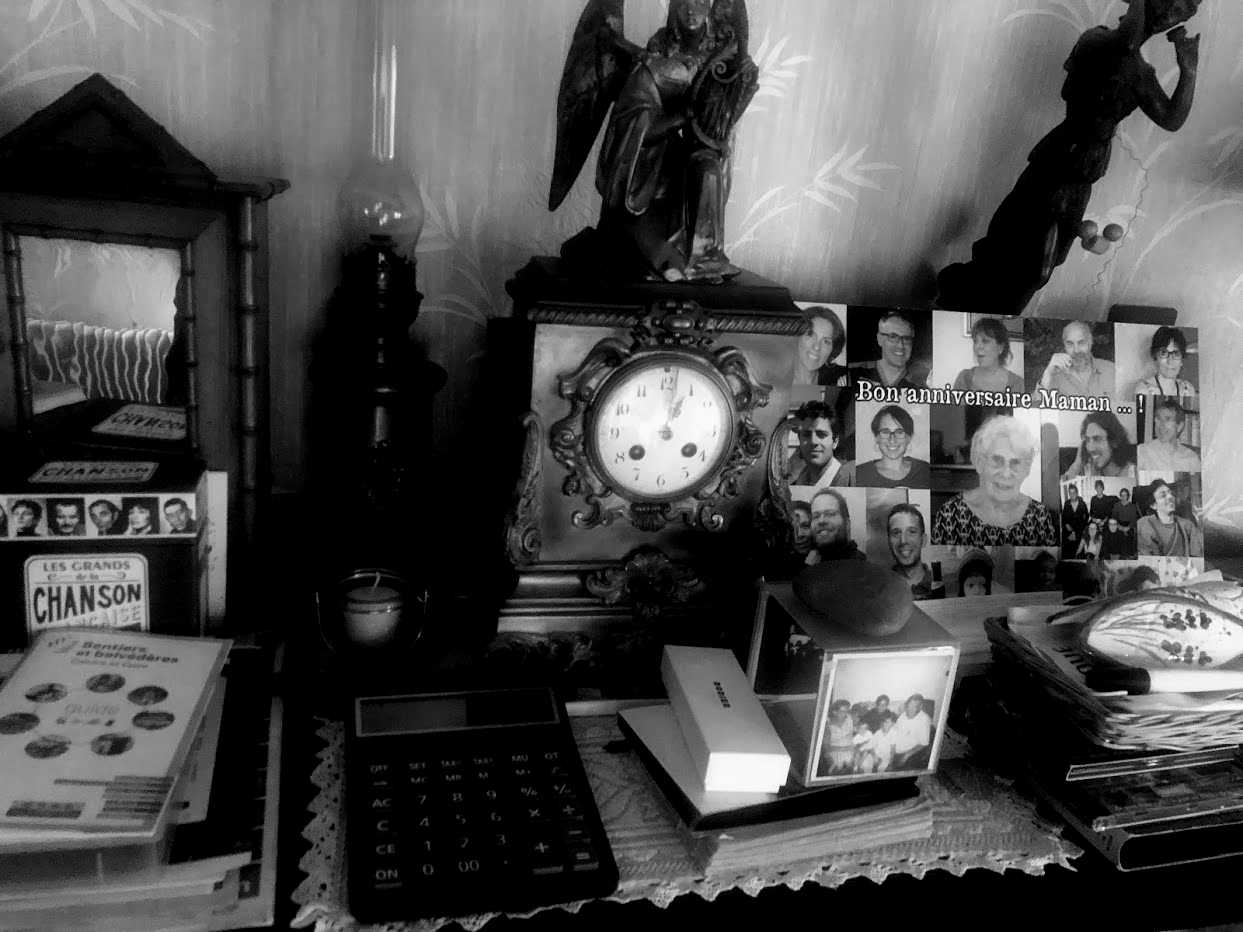

Insomnie mise à profit pour relire les deux premières parties des Emigrants de W. G. Sebald. J’essaie de me souvenir en quelle année j’avais découvert ce livre la toute première fois, sans doute à mon retour de Suisse, vers 2003, à moins que ce ne fut à Lausanne, mais bien du mal à accepter de me rappeler de cette période, j’ai oublié jusqu’au nom de la rue où j’habitais, et celle où je travaillais, voire cette librairie que je fréquentais, ce qui me fait penser par déplacement télémétrique, espérance de netteté, que c’était peut-être même dans cette autre librairie, à Yverdon en 2000. En tous cas, j’avais lu une première fois ce bouquin sans éprouver un grand enthousiasme . Les phrases m’avaient parues trop longues, alambiquées, et totalement décalées du temps dans lequel à cette époque je vivais. Ce qui oblige aujourd’hui à une certaine humilité lorsque j’y repense, je veux dire sur la manière dont on emet un jugement quel qu’il soit sur ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on lit. Et cette impression s’était déjà faite lourdement sentir dans la journée alors que je mettais une fois de plus un peu d’ordre dans mon atelier, que je retrouvais de vieilles toiles, datant de 2006 ou 2007, toiles dont je n’étais à l’époque pas peu fièr et qui, aujourd’hui, me font songer à de la boue collé sur du tissu. Voilà en gros, avec quoi il faut bien partir aujoud’hui, avec la fatigue et la modestie comme bagages, face aux effondrements successifs tout autour de soi et en soi. Ces exils relatés par le narrateur du livre font référence à la montée du nazisme, ce qui n’est sans doute pas tout à fait un hasard lorsque j’y pense d’avoir justement choisi ce livre sur l’étagère de la bibliothèque cette nuit. Ne sommes-nous pas, en ce moment même, confrontés à une situation tout à fait semblable que celle qui fit fuir les personnages de Emigrants. Etrangement je me suis aussi souvenu que j’avais effectué des recherches sur le prix des terrains avec cabane cadastrée, d’abord dans le centre de la France, vers Epineuil le Fleuriel, puis Saint-Bonnet de Tronçay, jusqu’à m’éloigner de plus en plus , vers la Bulgarie, la Crète, enfin loin d’ici, de cette vie de ces lieux de cette athmosphère de marasme permanent. J’ai jonglé avec les hypothèses d’amasser en vendant tout la somme nécessaire pour partir, pour fuir, seul évidemment, tant qu’à faire puisqu’il ne s’agissait que d’hypothèses, de rêveries d’imagination. Le fait que chaque histoire lue s’achève par un suicide du personnage principal ne m’est venue que tardivement, en écrivant ces lignes ce matin. Et puis bizarrerie supplémentaire ce que j’avais trouvé pénible à la lecture des Emigrants, notamment ces longues descriptions tellement détaillées de la nature, souvent traversées de digressions en tout genre, de détails outrageusement précis, trop précis pour être vrais avais-je alors songé, ces descriptions et digressions cette nuit m’ont apaisé voire bercé, emmitouflé à la façon d’un passager clandestin enfermé à fond de cale dans un vieux rafiot traversant des étendues liquides instables, se fabriquant ainsi dans la lecture lente des phrases de Sebald une sorte de sécurité totalement illusoire mais bien agréable cependant. Cette nuit, l’insomnie. Alors, je suis allé prendre un livre sur l’étagère : Les Émigrants de Sebald. Je ne me souvenais plus vraiment de la première fois que je l’avais lu. C’était quelque part après la Suisse, peut-être en 2003. Ou même avant, peut-être à Lausanne. À vrai dire, j’ai oublié les détails. J’ai même oublié les noms des rues où je vivais, où je travaillais. Il y avait une librairie, quelque part. Peut-être à Yverdon, peut-être pas. La première fois, ce livre ne m’avait pas vraiment parlé. Les phrases, je les trouvais longues, compliquées. Pas mon style. À l’époque, je voulais du simple, du direct. Ce genre de lecture me passait au-dessus. Et maintenant, quand j’y repense, ça me fait sourire. Il faut du temps pour savoir ce qu’on pense, du temps pour comprendre ce qu’on regarde. On ne le sait pas toujours sur le moment. Cet après-midi, je rangeais l’atelier, fouillant des vieilles toiles de 2006, peut-être 2007. À l’époque, je trouvais ça pas mal. Maintenant, ce n’est rien de plus que de la matière, une boue sèche collée sur du tissu. Ça m’a fait penser à tout ce qu’on accumule, tout ce qui s’efface. Avec le temps, tout ça ne veut plus dire grand-chose. Sebald écrivait sur l’exil, sur la fuite. Sur des vies qui se défont. Je me suis demandé pourquoi j’avais choisi ce livre-là, cette nuit. Peut-être parce que ça me parlait plus qu’avant, maintenant. Il m’est même revenu cette idée que j’avais, de trouver un bout de terre quelque part. Un terrain avec une cabane, loin d’ici. J’avais regardé vers le centre de la France, puis plus loin encore. La Bulgarie, la Crète. C’était juste un rêve. Vendre, partir, seul. Un rêve, c’est tout. Et puis, en lisant, je me suis souvenu que chaque histoire chez Sebald finit mal, souvent par un suicide. Je ne l’avais pas vu tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ça m’a frappé ce soir. Ce qui me dérangeait dans le livre, à l’époque, c’était les descriptions, les détails. Tout me paraissait lourd, étouffant. Mais cette nuit, ces phrases m’ont fait du bien. Elles avaient une lenteur rassurante, comme si elles me couvraient d’un voile. Une sorte de paix. Comme si je pouvais me cacher dans ses mots, juste pour un moment. Je suis encore là, dans la cuisine, au milieu de la nuit. Le silence pèse, le tic-tac de l’horloge s’étire. Mes mains sont posées sur la table, froides et immobiles. Je sais que le sommeil ne viendra pas. Alors, presque sans réfléchir, je me lève et me dirige vers la chambre au rez de chaussée, vers la biblitohèque. Il fait sombre.Je reste un instant là debout, sans allumer. Puis, la lumière des phares d’un véhicule qui passe dans la rue glisse à travers les stores, frôlant les livres en rang, juste assez pour en deviner les titres. Je n’ai pas besoin de chercher. Je sais déjà lequel je veux. Ma main trouve Les Émigrants de Sebald. C’est comme s’il m’attendait. Je passe les doigts sur la couverture, sentant le livre, son poids. Un souvenir vague, un moment sans contours nets. La première fois que je l’avais lu, je n’y avais rien compris, ou alors trop peu. Peut-être en Suisse, ou juste après, mais ce n’était pas clair, ni maintenant ni alors. Et cette nuit, tout me revient dans un flou, une hésitation. Je retourne m’asseoir à la table, ouvre le livre. Les premières pages sont comme je m’en souvenais : lentes, denses, presque trop détaillées. Je m’y perds volontairement, chaque mot comme un pas dans l’obscurité. Puis, entre deux paragraphes, un blanc, puis une photo. Je m’arrête. C’est une vieille photo en noir et blanc. Un visage ou un bâtiment, parfois flou, parfois d’une netteté troublante. Ces images, plantées là comme des balises dans le texte, sans explications. Elles me regardent presque, fixes, étrangères. Je tourne les pages, et les photographies reviennent. Un homme qui marche, une maison abandonnée, un paysage sans horizon. C’est comme si Sebald avait semé des indices d’un monde évanoui, une autre vie, quelque part en marge du texte. Elles font remonter quelque chose en moi, des bouts de souvenirs, sans les détails, juste les impressions. Comme si, dans chaque image, il y avait une part d’exil, de fuite – une invitation à laisser moi aussi derrière moi quelque chose. Peut-être qu’au fond, c’est pour ça que je l’ai repris cette nuit. Comme une main tendue à travers le temps. Chaque image en noir et blanc m’accroche un peu plus, des portraits d’inconnus, des bâtiments déserts. Une suite d’ombres, où je me sens presque chez moi. Les photos et les mots se mélangent, comme une marée lente qui efface les contours, brouille les lignes. Je laisse les phrases m’engloutir. Juste cette nuit, ça suffira.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

13 novembre 2024

J’ai découvert « Les choses » de Perec en 1980, probablement dans la boite d’un bouquiniste. Les bouquinistes de Paris sont installés sur plusieurs quais le long de la Seine. Sur la rive droite, ils s’étendent du pont Marie au quai du Louvre. Sur la rive gauche, ils occupent les quais de la Tournelle, de Montebello, Saint-Michel, des Grands-Augustins, de Conti, Malaquais et Voltaire. Je les arpentais tous à l’époque, bien difficile de dire lequel exactement. Les Choses (1965) est le premier roman de Georges Perec, qui lui a valu une reconnaissance immédiate en remportant le prix Renaudot. Ce roman est une critique subtile de la société de consommation des années 1960, période marquée par l’essor des Trente Glorieuses et l’apparition d’une classe moyenne aspirant à la richesse matérielle. Le roman raconte l’histoire de Jérôme et Sylvie, un jeune couple parisien qui gagne sa vie en réalisant des enquêtes d’opinion pour des agences de publicité. Bien qu’ils vivent décemment, ils sont obsédés par un mode de vie luxueux qu’ils ne peuvent s’offrir. Leurs rêves de confort matériel — meubles élégants, vêtements raffinés, objets de luxe — les plongent dans une spirale d’insatisfaction et de frustration. Ils aspirent à une vie faite de possessions, mais leur réalité est marquée par l’impossibilité d’atteindre ces idéaux. Cette quête matérialiste devient le moteur de leur existence, les éloignant peu à peu du bonheur véritable. Perec utilise ce couple pour dresser un portrait critique de la société de consommation naissante. Les personnages sont pris au piège d’un système où les objets deviennent les véritables protagonistes du récit. Les choses qu’ils désirent définissent leur identité et leur quête du bonheur. Cependant, cette obsession pour les biens matériels conduit à un sentiment d’aliénation et d’insatisfaction permanente. Le roman explore ainsi les mécanismes psychologiques et sociaux qui poussent les individus à vouloir toujours plus, sans jamais être satisfaits. Jérôme et Sylvie se heurtent constamment à la disproportion entre leurs désirs et leurs moyens, ce qui reflète la frustration généralisée dans une société où l’abondance matérielle ne garantit pas le bonheur. Le style de Perec dans Les Choses est influencé par le Nouveau Roman, un mouvement littéraire qui privilégie la description minutieuse des objets et des situations plutôt que le développement psychologique des personnages ou une intrigue traditionnelle. Les descriptions des objets sont extrêmement détaillées, presque cliniques, ce qui renforce l’idée que ce sont les choses qui prennent le dessus sur les individus. L’influence de Flaubert est également palpable dans ce roman, notamment par l’usage du style indirect libre et par un regard ironique sur ses personnages]. Comme chez Flaubert, Perec ne condamne pas explicitement ses protagonistes ni la société qu’il décrit ; il se contente d’observer et de décrire avec une certaine distance critique. Les thèmes principaux de ce roman sont l’aliénation par la consommation, le couple est prisonnier d’un cycle sans fin où l’acquisition matérielle devient un but en soi, mais ne mène jamais à la satisfaction. On y découvre également que Jérôme et Sylvie associent le bonheur à la possession d’objets luxueux, mais cette quête se révèle vaine. Malgré leurs aspirations matérielles, les personnages mènent une vie monotone et vide, où les objets prennent plus d’importance que leurs relations humaines ou leurs passions. Les Choses est une œuvre emblématique du regard lucide que Georges Perec porte sur son époque. À travers une écriture précise et descriptive, il interroge la relation complexe entre les individus et les objets dans une société dominée par la consommation. Le roman reste pertinent aujourd’hui en tant que réflexion sur les pièges du matérialisme et sur l’insatisfaction chronique qui peut en découler J’avais besoin de revenir sur ce livre et d’écrire cette première partie documentaire pour mieux me resituer dans cette période des années 80 où je le découvris. A peu près inculte, il est étonnant que ce livre ne me glissât pas des mains, tout au contraire, je crois qu’à sa lecture j’ai pu poser des mots, au moins à mi voix si ce n’est par écrit sur le vide existentiel que représentait ma vie à l’époque. Probablement parce qu’à 20 ans mon quotidien n’était pas si éloigné de celui de ces jeunes gens des années 60. Il se peut que ce livre ait été une sorte de révélation même de l’indigence intellectuelle et artistique dans laquelle je vivais à l’époque. Il est possible qu’il fut même à la source de ma première séparation de couple. Le malaise qui naquit après sa lecture, quoique violent, fut sans doute dans une certaine mesure salvateur. A cette époque je vendais des automobiles en porte à porte dans la banlieue Est. Je gagnais assez confortablement ma vie, j’avais une petite amie, un pied à terre à Paris, je n’étais pas vraiment à l’aise dans cette vie, j’éprouvais la sensation permanente de n’être pas à ma place véritable, d’être un imposteur. Aussi bien dans mon travail, dans ma relation de couple, qu’auprès des amis que nous fréquentions. Toujours cette impression d’un décalage ahurissant et en même temps la stupeur provoquée par une forme aigûe d’acrasie m’empêchait de changer de vie, de peau. Ce fut la lecture des Choses qui fut le déclic. Peu de temps après je quittais mon travail, ma petite amie disparut, je perdais mon pied à terre parisien, je découvrais la photographie noir et blanc et je me mis en tête de devenir quelqu’un d’autre que moi-même. Mais je ne savais pas plus quel autre devenir que je ne savais qui j’étais moi-même. Qu’est-ce qui, dans Les Choses, continue de me parler aujourd’hui ? Serais-je capable de vivre sans ces objets qui semblent remplir la vie des autres ? La photographie fut une réponse, une échappatoire, mais était-ce la bonne ? Sans doute pas plus que la peinture, la littérature. Ce que je comprends c’est que je n’ai jamais vécu autrement que grâce à ces échappatoires pour m’enfoncer dans un sorte d’existence immatérielle dans laquelle les objets étaient des obstacles à éviter tout comme le terme d’objectif qu’inconciemment je leur ai associé. Sources de cet article https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Choses https://www.lhistoire.fr/classique/%C2%AB-les-choses-%C2%BB-de-georges-perec https://mastersfdl.hypotheses.org/5625 https://www.pimido.com/blog/nos-astuces/georges-perec-les-choses-fiche-lecture-02-02-2022.html https://www.kartable.fr/ressources/francais/profil-d-oeuvre/les-choses/16957 https://www.litte-ratures.fr/les-choses-georges-perec/ illustration réalisée avec Flux ai.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

12 novembre 2024

La tendance à dire "on" — bravo à C. de l'avoir mise en relief ce week-end. Depuis, non seulement je me suis attelé à la traquer chez moi, mais aussi dans tout ce que je lis. Le "on" est ce pronom vicieux qui nous englobe autant que nous englobons les autres dans son usage. Le "on" prononcé inconsciemment nous met sous cloche, comme de vieux fromages moisis. Et puis, je peux voir le monde de manière différente de celle qu’on adopte quand "on" est pris dedans. Quand je dis "je", je ne suis pas dans le "on". Encore que, d'une manière tout aussi inconsciente, ce "on" familier revienne toujours à la charge — quand est-ce qu'on part, qu'on mange —on va demander de l'huile, de la farine ou du sucre aux voisins ? Lu un peu du Chemin des écluses de Lionel Bourg. J'aurais dû le découvrir plus tôt. Il en va des livres comme des légumes ou des fruits. Je devrais me renseigner un peu mieux pour apprendre à les consommer au bon moment ; mais c'est étrange que je le dise ainsi : les légumes et les fruits suivent leur destinée sans broncher, alors que moi… La question de la maturité doit forcément m’échapper, avec toute l'ambiguïté du devoir en tant que verbe ou substantif, se posant ici exactement. Retour sur le site de Guillaume Vissac et quelques observations utiles dont je peux tenir compte pour modifier le css du squelette "article" de mon propre site. Pour le journal notamment, des textes courts qui correspondent à la hauteur de la section, toujours sensiblement la même : 970x490 px (ambiguïté à cet instant entre section et paragraphe, contenu texte, encore à résoudre). Ce n'est pas la première fois que je me fais à moi-même la reflexion concernant la longueur de mes textes — toujours bien trop longs, du bavardage. En même temps que je sens bien la résistance aussitôt que, de l'extérieur, la contrainte surgit de vouloir les restreindre. Concernant l'utilisation de Perplexity et de Notebooklm, le risque d'éparpillement s'accroît au fur et à mesure que je découvre les possibilités de ce couplage. Car le problème n'est pas d'avoir des idées, mais d'apprendre à les organiser, à les classer pour pouvoir les retrouver facilement, et de comprendre ce qui les relie les unes aux autres. J'avais déjà rencontré ce même problème avec ChatGPT. L'historique était tellement volumineux que j'ai dû effectuer une sauvegarde puis un nombre conséquent de scripts Python selon la bonne vieille méthode— essai échec réussite — pour en extraire des documents textes par catégorie. Enfin, suis parvenu à injecter ces documents comme articles dignes de ce nom dans la base de données d'un SPIP local, et cerise sur le gâteau, par rubrique. L'étape suivante pourrait être le maillage des articles en utilisant des liens hypertextes. Enfin, la réalisation d'un sitemap en XML s'avère nécessaire ; soigner la possibilité de référencement étant important si je ne veux pas utiliser les réseaux sociaux pour partager de façon ostensible mes textes. L'homme croisé à H., B ne mange que deux oranges par jour. Victime de rhumatismes articulaires très jeune, il s'est tourné vers un régime hypotoxique, à l'aide de chercheurs s'inspirant de la méthode du docteur Jean Seignalet. ( 1985 ?) D'après ce que j'en ai compris il s'agit d'une véritable ascèse : Suppression des produits laitiers : Le régime exclut tous les produits laitiers d'origine animale, considérés comme inadaptés à l'organisme humain adulte Élimination des céréales modernes : Les céréales contenant du gluten (blé, orge, seigle) sont interdites. Seignalet estime que les transformations génétiques et la cuisson de ces céréales augmentent leur toxicité pour l'intestin.Seules certaines céréales non mutées comme le riz, le sarrasin et le sésame sont autorisées. Privilégier les aliments crus ou peu cuits : Le régime recommande la consommation d'aliments crus ou cuits à basse température pour éviter la formation de toxines (réaction de Maillard) Retour à une alimentation ancestrale : Inspiré du mode alimentaire des chasseurs-cueilleurs, le régime favorise les aliments non transformés et biologiques, tels que les viandes crues, poissons crus, légumes secs, fruits frais et oléagineux En tous cas, B semble se porter comme un charme, je l'ai vu découper plusieurs stères de bois en à peine une matinée. Pour se donner du coeur au ventre il chante des chansons de Férré et de Brassens. Nous parlons du son, de sa magie associée aux vieilles légendes, des Sésame ouvre toi, et autres abracadabra. Je me rends compte après coup que je n'ai pas demandé ni numéro de téléphone, ni adresse email qui pourrait aider à prendre des nouvelles, à poursuivre l'échange. JR qui loue au rez de chaussée de chez B et qui semble un peu plus civilisé, part pour plusieurs mois au Laos. B repartira en Espagne où il vit la moitié de l'année. Voilà comment je ne prends pas soin des liens. Peut-être justement parce que je n'ai pas d'autre mot que celui-là pour désigner les relations. Rapporté de H. un grand bocal d'olives, deux mangues à laisser mûrir encore quelques jours à la cuisine ainsi qu'un paquet de mangues sèchées, excellent paraît-il comme condiment dans les salades, les plats.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

11 novembre 2024

note pour une description de pierre ponce|couper{180}

Carnets | novembre 2024

10 novembre 2024

Le fait de n'avoir pris que peu de photographies de ce week-end passé au-dessus d'Albertville ne signifie pas que je n'ai pas trouvé le paysage somptueux, les gens très agréables. Au contraire, c'est sans doute pour cette raison que je n'ai guère osé sortir mon iPhone. Les seules photographies dont je dispose au retour, dimanche soir, ne semblent pas être autre chose que volées, à la sauvette, comme si, quand même, et comme malgré moi, il fallait que je prenne quelque chose à témoin. Désormais, que ce soit un nouveau paragraphe lu, de nouvelles expériences, un nouveau goût, une nouvelle odeur, une poignée de main, un regard, il apparaît que chacune de ces expériences puisse se dévider à l'infini, que je puisse devenir intarissable sur chacune d'elles. Ce qui pourrait me ravir si je ne trouvais pas cela un peu effrayant. Comme si la réalité et la fiction que je peux en tirer n'avaient de limites que le temps pris pour m'asseoir et les noter. Ce qui me renvoie soudain à la raison possible pour laquelle, un jour dans ma vie, après avoir été très amoureux de la photographie, à l'époque où elle était essentiellement argentique, je l'ai laissée choir comme une vieille chaussette, probablement aux alentours de 1995. Après avoir vendu mon dernier appareil, un précieux Leica, et tout le laboratoire qui allait avec, ainsi que le personnage du photographe que j'avais construit à l'aide de ces éléments. Personnage aussitôt jeté que je m'emparai d'une autre peau derechef, celle de l'écrivain. Sans doute à fin de me déporter d'un point de vue vers un autre, inconnu, inédit—celui du contact avec une réalité plus brute— sans la nécessité que je m'étais forgée de l'imaginer, la capturer au travers d'un oeilleton. L'abandon de la photographie correspond alors à une forme de réticence, à une forme de respect aussi, qui ne diminue en rien les moments vécus, mais souligne une vision nouvelle pour la fragilité de l'existence, des rencontres, que ce soit la rencontre d'un lieu ou des êtres qui le peuplent. Ainsi, tous les efforts effectués afin d'acquérir une technicité dans la prise de vue, le développement, la réalisation d'épreuves positives sur papier baryté, m'auront conduit à d'autres façons d'observer cette réalité, de la modifier sans doute, de modifier mon rapport à celle-ci surtout. Comme il s'agissait d'exposer des tableaux, je me suis en outre contenté de n'être que le personnage du peintre que les gens ici m'attribuèrent, tout comme ils s'étaient attribué le rôle de berger, de président d'association, du Lyonnais en retraite, de poète déclamant, de musicien revenant dans ses pénates, de compagne, d'amie arrivant les mains pleines avec des plats à gratin de crozets, de chien observant tout cela d'un air mi-figue mi-raisin, dans l'expectative qu'on jouât avec lui, qu'on lui donnât un bout de gras, une caresse sur le crâne.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

9 novembre 2024

Suis-je de gauche, de droite, du centre ? Franchement, je n'en sais rien, et ça m’est égal. La politique m’effare, m’étourdit, avec ses marées d’opinions, ses jugements tranchés, ses décisions comme autant de claques jetées au visage. Pour moi, la politique, c’est surtout de la réclame : le même manège pour séduire les foules que pour leur vendre de la lessive. Et puis, il y a cette violence, une violence qui suinte la faiblesse. Trop de bruit, de fureur, comme pour compenser un vide. Je repense souvent à cette phrase : « Un homme, ça s’empêche. » Les politiciens, eux, ne s’empêchent rien. Ils s’imposent partout, exactement comme la réclame envahit nos maisons, nos vies, qu’on le veuille ou non. Alors, fermer les écoutilles, solution tentante mais trop facile. Non, mieux vaut rester face à tout cela sans s’emballer, stoïque, calme. C’est un exercice, une résistance tranquille. Après tout, tout jugement ressemble à un boomerang aborigène : il te revient dans la main avec un peu de chance, sinon dans le cul ou dans la poire. Vieillir a un avantage : on se laisse moins berner par ses propres enthousiasmes, ses espoirs, ses déceptions. Mais c’est aussi un inconvénient, cette lucidité. Dans les bouleversements actuels, le mécanisme reste le même : ce sont les plus fragiles, les plus insouciants, qui paieront le prix de cette obsession collective de survie et d’efficacité, de la perpétuation sans fin d’un système économique corrompu. Je repense à ma réflexion de la semaine dernière : ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, ce sont les "beaufs", toujours. Obsédés par l'objectif, peu leur importent les moyens. Ce sont eux qui finissent milliardaires, hommes de pouvoir. Leur prétendue subtilité intellectuelle ? Un trompe-l’œil, un maquillage grossier. Ils sont nés pour écraser, pantins de leurs propres terreurs et la rhétorique est leur arme : interchangeable, contournable, une façade qui masque des intentions froides et des manœuvres sans état d’âme. Reste la littérature où se réfugier et peut-être tenter de résister. Parfois ça me semble tout aussi lâche que de se réfugier dans la peinture, la masturbation, la méditation, l'amour universel, les sucreries. Mais jamais vraiment été un foudre de guerre, vais pas commencer maintenant. En tous cas ce qui est évident c'est qu'on marche sur des oeufs à chaque minute de la journée. On ne sait plus rien du vrai, du faux, tout est si contradictoire. En même temps voir que tant de rationalité crée une si grande absurdité est amusant. Rire jaune. La tristesse l'emporte souvent ces derniers jours.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

08 novembre 2024

À Lyon, j'ai appris à « prendre une date ». Mon premier agenda privé, pour gérer des rencontres, des moments censés rester simples. Avant, l’agenda n’avait pas sa place dans ma vie intime. On se voyait à l'improviste : un coup de fil, une envie, un passage inattendu suffisaient pour créer ces instants. L'envie était là, immédiate, sans les lourdeurs d’une organisation. Aujourd'hui, les dates s’alignent, et le jour venu, on se questionne, hésitant : est-ce que l’envie de voir cette personne est encore là ? Souvent, la réponse est négative. Peut-être parce qu'en imagination, l’élan s’est essoufflé bien avant l’heure. Pour les expositions de peinture, c’est pire encore. Les œuvres ont vu le jour dans un élan de joie ou de douleur, appartenant à une époque révolue, à une énergie passée. Mais on a fixé une date, l’exposition doit avoir lieu. Alors, lors du vernissage, il arrive que l’artiste semble étranger à l’atmosphère, presque lunaire. De quoi, de qui parle-t-on ici ? Est-ce bien de peinture, ou d’une mémoire lointaine du peintre et de son œuvre ?|couper{180}

Carnets | novembre 2024

7 novembre 2024

La confusion est chiante mais elle a comme vertu l'obligation de prendre une décision tôt ou tard ( il vaut mieux que ce soit tôt si on ne peut faire autrement). Le fait de renoncer à la moindre opinion qui surgit en moi, pour un oui pour un non, participe-t'il de l'action, je n'en sais rien. La confusion, l'hésitation, c’est agaçant. Pourtant, les deux portent en elle une vertu inattendue : celle de me pousser, tôt ou tard, à prendre position. Autant que ce soit tôt, lorsque l’on n’a pas d’autre choix. Quant à cette étrange habitude de laisser filer la moindre opinion dès qu’elle m’effleure, pour un oui, pour un non, peut-être est-ce une façon de résister, d’agir —une forme d’action, en creux. Mais à vrai dire Je n’en suis pas sûr. La confusion, c’est comme de la crasse. Ça reste là, sous la peau. Au bout d’un moment, il faut choisir, même si ça gratte, même si ça fait mal. Mieux vaut que ce soit maintenant. Et cette manie que j’ai. De laisser tomber la moindre opinion, aussitôt qu’elle vient. Oui, non, peu importe. Est-ce que c’est agir, ou juste ne rien faire ? J’en sais rien.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

06 novembre 2024

Le mieux est de dire non, de n’accepter aucun compromis—sans fermer les yeux pour autant. Il est préférable de les garder mi-clos, effaçant ainsi les détails superflus qui ne servent qu’à disperser l’attention. Le sommet de l’art consiste à ne surtout pas en parler, même si atteindre cet état de volonté extrême ou d’abandon total n’est jamais chose facile au jour le jour. Le mot clé réside justement là, dans ce quotidien si souvent perçu comme insoutenable par mode ou par effet de groupe. C’est dans ce quotidien que la volonté et l’abandon jouent leur partition corrosive. Il s’agit de refuser, de nier. Au début, on se force, tel un ressort que l’on comprime, jusqu’à ce qu’il se relâche et que l’on glisse dans un élan d’abandon. Le monde fourmille de mouvements, et mon esprit en est tout autant agité, sans qu’une interaction soit nécessaire. Rien de transitif ici. Le monde poursuit ses rêves et ses cauchemars, et moi les miens. L’illusion du levier perd toute importance, il n’y a plus rien à soulever. Bien au contraire, il faut descendre, marche après marche, s’accrochant à la rampe, pourvu que l’on ait encore la présence d’esprit de l’apercevoir. Lorsque le silence tombe et que, là-bas, les immeubles s’effondrent lentement, les yeux toujours mi-clos, une question surgit : y a-t-il encore quelqu’un pour émerger des décombres, une silhouette, peut-être plusieurs ? Et ce désir même de les apercevoir doit être refusé, car cela adoucit l’âpreté de notre disparition imminente. Sans autrui, comment pourrait-on vraiment disparaître ?|couper{180}