Auteurs littéraires

articles associés

Lectures

H.P. Lovecraft en 2025 : l’horreur que nous n’osons pas voir

Imaginez que l’on découvre aujourd’hui un manuscrit inédit de H.P. Lovecraft. Une œuvre prophétique, terrifiante, qui décrit notre monde mieux que nous ne le faisons nous-mêmes. Les Montagnes hallucinées ne parlerait plus seulement d’horreurs antiques, mais des monstres bien réels qui nous gouvernent. Et si Lovecraft avait eu raison ?|couper{180}

Lectures

Mémoire vive

Je me souviens d’une lampe verte sur le bureau de mon grand-père. Ou était-elle bleue ? Peut-être n’y avait-il pas de lampe du tout. Ce qui me revient, ce n’est pas un fait, c’est une impression, un reflet de lumière posé sur un coin d’enfance. Si je l’écris, je la fixe. Et pourtant, déjà, elle m’échappe. La phrase vient de l’attraper, mais ce n’est plus la même lampe. Quand on écrit un souvenir, que retient-on vraiment ? Est-ce une archive du passé ou une réinvention ? On croit que l’on restitue, mais on recrée. C’est une illusion tenace, cette idée que la mémoire serait un enregistrement fidèle. Proust l’a démontré mieux que personne. Dans À la recherche du temps perdu, ce ne sont pas les souvenirs conscients qui portent la vérité du passé, mais ces surgissements imprévisibles, ces éclats sensoriels qui dépassent la volonté. L’odeur d’une madeleine, le bruit d’une cuillère sur une assiette, et c’est tout un monde qui refait surface. Mais ce monde n’existe plus. Il se reconstruit dans l’écriture, il se plie au rythme des phrases, à la logique du récit. Ce n’est pas une restitution, c’est une transfiguration. Écrire, c’est composer avec l’oubli. Barthes en joue aussi. Dès la première page de Roland Barthes par Roland Barthes, il avertit : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. » Même en parlant de lui-même, il s’invente. Qui raconte, lorsqu’on se souvient ? Qui décide du cadre, du ton, des ellipses ? On croit se souvenir, mais en réalité, on choisit. On accentue une couleur, on coupe un détail, on arrange. Peut-on dire qu’un souvenir écrit est vrai ? Peut-être l’est-il plus que le souvenir lui-même. La mémoire est un atelier où l’on sculpte ce qui nous reste. Perec, lui, a fait de cette incertitude un projet littéraire. Je me souviens aligne des bribes de passé, toutes introduites par la même formule incantatoire : « Je me souviens… » Il ne cherche pas à recomposer une histoire, juste à fixer des fragments, ces éclats épars qui font une vie. Mais l’exercice révèle autre chose : certains souvenirs paraissent inventés. Ou sont-ils simplement contaminés par d’autres récits, d’autres lectures ? Perec lui-même l’admet dans W ou le souvenir d’enfance : son passé est troué, il le recompose par nécessité, et parfois, par pure fiction. C’est là toute la question : écrit-on ce dont on se souvient, ou se souvient-on de ce que l’on écrit ? Nathalie Sarraute, elle, hésite. Enfance n’est pas un récit ordinaire. C’est une conversation à voix basse entre elle et elle-même, un dialogue interrompu, une succession de doutes. À chaque souvenir évoqué, une seconde voix s’élève pour interroger : « Était-ce vraiment ainsi ? » Rien n’est certain, tout est fragile. L’écriture n’affirme pas, elle explore. Ricœur parle de « mémoire reconstructive ». Nous ne sommes pas des archivistes fidèles de notre propre vie. Nos souvenirs se modèlent selon nos attentes, nos désirs, nos regrets. On se raconte une histoire. On la modifie sans s’en rendre compte. Peut-être que la mémoire ne se contente pas d’oublier ; peut-être qu’elle invente aussi. Alors écrire, c’est quoi ? C’est reconnaître que la vérité du souvenir ne tient pas dans sa précision, mais dans sa résonance. Gabriel García Márquez disait : « La vie n’est pas ce que l’on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s’en souvient. » Ce qui importe, ce n’est pas la fidélité à un passé factuel, mais la justesse d’une sensation retrouvée, d’une émotion qui refait surface. Peut-être qu’au fond, écrire, c’est inventer un passé qui tienne debout. Un passé qui, une fois couché sur la page, semble plus réel que celui qu’on croyait posséder. Peut-être que cette lampe verte — ou bleue — n’existait pas. Mais maintenant qu’elle est là, dans ces lignes, elle existe un peu plus qu’avant. C’est peut-être ça, la mémoire. Une fiction qu’on apprend à croire. Musique Claude Debussy Rêverie|couper{180}

Carnets | Atelier

26 février 2025

Hier soir, panne d’ordinateur. Ubuntu en emergency mode. Sans doute après avoir tenté d’introduire Balzac dans le port USB. En fait, non. Ce n’est pas tant l’insertion qui posait problème, mais le montage ensuite. (Je prévois un certain effarement à la relecture de ce texte simultanément à sa rédaction). Problème de format, en tout cas. Et de permissions. Il fallait être le super-utilisateur, le Root de chez root. Or, je ne suis que ce que je suis. Déraciné. J’ai bien galéré, et pour finir, j’y suis arrivé. Comme toujours, en vérité. Du moins, avec ce qui m’intéresse essentiellement. Pour le reste, aucune pugnacité, un désintérêt absolu, voire un j’m’en foutisme total. Vers 20h, enfin, j’ai réussi à me souvenir des manipulations oiseuses effectuées dans le fstab pour faire fonctionner la clé USB. Après avoir commenté la ligne en question, et tout revint dans l'ordre instantanément. Le mardi reste un jour mystérieux. C'est une journée où je ne donne pas cours. Où je ne donne pas suite aux solliciations incessantes du monde. S. part généralement vers 11h pour voir sa vieille mère. Je suis seul jusqu’à 16h, parfois 17h. J’oscille entre écriture et lecture, me laissant porter par l’une ou l’autre selon l’humeur. Hier, j’ai suivi David Camus dans son périple sur une bonne centaine de pages, dans Autour de Lovecraft que j'ai retrouvé en faisant du ménage dans mes disques durs. Et soudain, une angoisse. Si ce récit était une nouvelle de fiction ? Et si ce personnage, tellement attachant, baptisé David Camus par David Camus lui-même, n’existait pas ? Si toute cette histoire s’était déroulée totalement différemment ? A cet instant vertige car je me suis retrouvé face à la pensée affreuse qu'il s'agissait d' une sorte de trahison. Et j'ai compris que si j'étais capable d'imaginer ce genre de chose, d'en avoir une trouille bleue, c'est que cela touchait un point névralgique en moi. Que j'étais absolument capable de balader le lecteur et moi-même sur des pages et des pages sans aucun scrupule quant au contrat tacite qu'impose la relation écrivain lecteur, et vice versa. La pensée m’a tenu en éveil jusqu’à une heure avancée de la nuit. À la fin, en sentant enfin le sommeil venir, je me suis moqué de moi-même, de ma candeur enfantine. Je l’ai même saluée amicalement, car elle m’a semblé, à cet instant, précieuse. Ce matin, il ne me reste que de très vagues impressions des paysages et des êtres rencontrés durant ma courte nuit. À l’image de ma vie réelle, sans doute. Ce qui relance, une fois de plus, la question : qu’est-ce que je fais de ma vie ? Qui suis-je ? Suis-je le personnage d’un rêve que je ne parviens pas à rêver moi-même ? Un simple figurant dans une production cosmique ? Je ne peux pas vraiment évoquer la jalousie. Je crois que ce mot est une rustine que je convoque par paresse et ce depuis que l'on m'a apprit à réparer un pneu de vélo. Au delà de ce mot il y a un gouffre que j'ose rarement explorer. Il y a le temps qui file à très vive allure, il y a cette silhouette, cet épouvantail balloté par les intempéries qui part de plus en plus en lambeaux, il y a des serpents rêves qui ondulent tout autour de son chapeau depenaillé et qui explosent les uns après les autres en projetant leurs entrailles gorgées de sang rouge ( ça doit rester rouge au moins trois mois ) vient me sussurer une voix. Quelque chose rode autour de ce texte que je n'arrive pas à enregistrer pour le publier. Non pas qu'il soit bien ou mal écrit, ce n'est pas ça, il manque quelque chose tout simplement et ce manque fini par devenir une ombre de plus en plus imposante à chaque relecture. Quelques pistes soudain avec la figure géométrique d'un triangle flottant tel un portail et de vagues souvenirs d'une chambre d'hôtel parisienne. En plissant les yeux j'arrive à lire le titre d'un livre posé à même le sol en linoléum près d'un lit sur lequel un homme dort. "Critique dans un souterrain" de René Girard. Le désir est sa nécessité triangulaire soudain me reviennent, et tout l'effroi ancien lié à cette découverte. Puis je regarde l'homme qui dort comme pour s'évader de cette terrible vérité. Empathie soudaine irrépréssible, et la petite phrase de D.C à la toute fin d'un paragraphe à propos de HPL. "Il y a de l'amour". Musique : Max Richter On The Nature Of Daylight ( entropy) 2018|couper{180}

Lectures

Écrire l’étrange : entre réflexion et passage à l’acte

« Le véritable conte étrange à quelque chose de plus qu'un meurtre secret, des os ensanglantés ou une forme drapée faisant claquer des chaînes selon la règle. Il s'agit bien plus d'un récit qui évoque une terreur profonde face à l’inconnu, souvent en suggérant des réalités cachées qui dépassent l’entendement humain. » Ainsi s’exprimait H. P. Lovecraft en 1933 dans Guide pour écrire des histoires bizarres. Cette définition, loin des artifices du surnaturel de pacotille, pose la question de l’étrange comme un mouvement subtil dans le récit, une tension plus qu’un simple dispositif. Face à cette réflexion, l’envie d’écrire des fictions étranges révèle un besoin profond. Pourquoi sommes-nous fascinés par ce qui dépasse la norme ? Pourquoi cherchons-nous à explorer d’autres réalités par le biais de la fiction ? En appliquant la méthode japonaise des 5 pourquoi, qui consiste à remonter aux causes profondes d'un questionnement, on peut identifier les racines du désir d’écrire des fictions étranges : Parce que j’aime créer des histoires qui perturbent la perception du réel. Parce que je suis fasciné par l’inexplicable et le mystérieux. Parce que cela me donne une sensation unique d’émerveillement. Parce que le monde me semble souvent trop rationnel et limité. Parce que cela me permet de remettre en question la normalité et de jouer avec l’inconnu. La conclusion ? J’écris des fictions bizarres pour repousser les limites du réel et explorer l’inconnu, là où la normalité n’a plus de prise. Mais alors, qu'est-ce qui empêche d'écrire ? Ce n'est pas le manque d'idées — le bizarre est partout — mais bien la difficulté à trouver un véhicule narratif pour le porter vers l'autre. L’écriture de l’étrange ne repose pas sur l’accumulation d’éléments surnaturels ou d’images spectaculaires, mais sur la manière dont le texte amène le lecteur à sentir un glissement insidieux du réel vers l’anomalie. Ce basculement peut se faire par des variations stylistiques, des structures narratives décalées, une perception faussée du narrateur. C'est un curieux problème que celui de l'étrange en littérature. On voudrait le capturer, l'analyser, comme une bête indocile. On le soupèse, on le soupçonne, on tente d’en cerner les contours, mais il résiste, se faufile, toujours à la lisière du réel. On écrit sur lui, et pourtant, il nous échappe. Prenons cette baguette de pain. Tiède en sortant de la boulangerie, elle refroidit, naturellement. Mais pourquoi donc cet homme presse-t-il le pas, l'air inquiet, tandis que la vapeur s'échappe encore de la croûte dorée ? Est-ce la baguette qui change ou bien l’air autour ? Lui-même ne saurait le dire. La scène est ordinaire, bien sûr. C’est un trottoir de Paris, un dimanche matin, il fait un peu gris, et le sol brille encore de l’averse nocturne. Rien d’extraordinaire, rien à signaler. Mais cette baguette. Ah, cette baguette. Et ce chat. Où est-il ? Sur le fauteuil, naturellement, sa place habituelle. Mais lorsque les autres entrent dans la pièce, ils froncent les sourcils. « Quel chat ? » Il caresse le vide, pourtant il sent sous ses doigts la tiédeur de son pelage. Un instant, il pense qu’ils plaisantent. Puis il voit leurs visages, crispés, interrogateurs. Il n’y a pas de chat. Alors il secoue la tête, passe à autre chose. Après tout, on a vu plus étrange. On a toujours vu plus étrange. Un puits. On ne tombe pas dans un puits, en ville, pas dans un arrondissement comme celui-ci. Mais le sol s’est dérobé sous lui, et maintenant, il chute. Plutôt lentement, à vrai dire. Il se redresse un peu, s'ajuste comme on s’installerait plus confortablement dans un fauteuil trop profond. Il observe les parois, la texture de la pierre, s’amuse du détail de quelques racines qui osent un geste vers lui. Il suppose qu’il finira par s’arrêter. Ou peut-être pas. Mais pour le moment, il chute. Alors, quand commence-t-on à écrire ? Peut-être quand on accepte d’abandonner la peur de l’imperfection, quand on cesse d’attendre une idée « parfaite » et que l’on se met à tester, à jouer avec la langue et les structures. L’étrange, après tout, ne se manifeste pas par un grand fracas, mais par un léger déplacement, une rupture presque imperceptible dans la trame du quotidien. C’est ce jeu subtil entre le réel et l’irréel qui donne à l’écriture de l’étrange toute sa puissance. Ainsi, plutôt que de remettre l’acte d’écrire à plus tard, pourquoi ne pas se prêter dès maintenant à un exercice ? Pourquoi ne pas capturer un moment anodin de votre journée et y injecter une anomalie ? Une légère dissonance. Une tension sourde. Car c’est là que réside la force de l’étrange : non pas dans l’attente du moment idéal, mais dans l’acceptation de son intrusion insidieuse, discrète, dans notre perception du monde. Musique Miles Davis : Ascenceur pour l'échafaud|couper{180}

Lectures

Effacement des traces

Lire, ce n’est pas seulement parcourir des livres. C’est aussi décoder les traces de notre quotidien, ces empreintes infimes laissées sur le papier avant qu’elles ne s’effacent. Plonger dans les papiers administratifs. C'est un rituel quotidien, presque inconscient. Scanner les factures, les tickets de caisse, les preuves. Ces fragments de notre passage, de notre consommation, de nos choix, ces pièces censées attester de notre histoire récente. Et pourtant, déjà, elles s’effacent. À un moment, en constatant leur effacement, je suis à mi-chemin entre l’étonnement et la colère. Ainsi, on nous impose, pour des raisons comptables et administratives, de conserver nos liasses de papiers en lieu sûr. Mais à quoi cela sert-il vraiment si, au bout d'une année à peine, elles disparaissent ? Comme si ce que nous vivons n’avait pas vocation à durer, comme si les preuves mêmes de notre passage n’étaient qu’une illusion temporaire. J’ai songé un instant à aller dans les magasins, les banques, exprimer… quoi ? Mon incompréhension face à cette absurdité, ma frustration de voir disparaître ce qu’on exige pourtant de conserver, mon désarroi devant cette obsolescence imposée. Mon étonnement, ma colère, mon désarroi ? Mais peine perdue, me suis-je dit presque aussitôt. Qui écouterait ce désarroi, sinon moi-même ? Qui accorderait de l’importance à ces détails infimes mais pourtant révélateurs d’un monde en perpétuelle disparition ? Il te faut aussi accepter cela, comme ce jour où tu as cherché, en vain, une vieille note griffonnée sur un carnet oublié, une idée précieuse jetée sur le papier et disparue sans laisser de trace, ces idées jetées sur le papier et oubliées, ces souvenirs effacés avec le temps, cette disparition des traces administratives de ta vie professionnelle et personnelle. Mais n’est-ce pas aussi le propre de toute existence, de s’effacer progressivement, d’être recouverte par les strates du temps, de s’effilocher comme ces tickets de caisse dont l’encre s’évapore sous nos doigts ? Hier encore, on nous vantait l'éternité des galettes, des CD, des DVD, tout comme on nous promet aujourd’hui celle du numérique. Mais force est de constater que même ces formats ne nous garantissent pas la pérennité. En changeant de machine, on abandonne parfois tout un pan de sa vie. Combien de fichiers oubliés sur d’anciens disques durs, combien de photos stockées sur des supports désormais illisibles, combien de mots, d’instants, effacés à jamais par l’évolution technologique ? Nous nous en remettons aux machines, persuadés qu’elles garderont tout en mémoire, alors même qu’elles sont les premières à nous trahir. À force de courir après la nouveauté, ne sommes-nous pas en train d'effacer notre propre histoire ? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les traces s'effacent progressivement, avant même notre propre disparition. Et avec elles, peut-être, une part de nous-mêmes. La seule chose qui ne change pas : regarder le ciel. Tenter de lire ce qu'il dit et qui varie perpétuellement. Déjà enfant, j'avais un doute sur ce que je comprenais de cette lecture. Je m'estime heureux d'avoir conservé ce doute. Car tant qu’il reste du doute, il reste une place pour l’émerveillement. Pour la mémoire que l’on forge autrement que sur du papier, sur des écrans, ou sur du silicium. Peut-être que ce qui demeure réellement n’a pas besoin d’être enregistré, numérisé, archivé. Peut-être que ce qui persiste, c’est ce que nous choisissons de garder vivant en nous. Cette disparition des traces ne se limite pas aux objets ou aux fichiers numériques. Elle s'étend même au langage, à ces repères que nous pensions immuables. Elle touche aussi notre langage, nos repères. Pierre Ménard, sur son site "Liminaire", nous fait part d'une péripétie qui semble amusante au premier abord, mais qui, si l'on y réfléchit, glace le sang. Quelqu'un s'amuse à aposer des étiquettes sur tous les objets, une fenêtre, un placard, un ordinateur. Cela semble absurde au narrateur car tout le monde sait ce que sont ces objets. Puis soudain l'ordre des choses se modifie... La tasse devient une douchette, l'ordinateur pluie... ( [https://liminaire.fr/chronique/entre-les-lignes/article/dans-le-temps-a-contre-courant]) Ce glissement arbitraire du sens des mots nous rappelle à quel point notre monde repose sur des conventions fragiles. Lorsque nos repères se dissolvent, que reste-t-il de notre mémoire collective ? Est-ce une bonne ou mauvaise chose je n'en sais rien et une certaine lassitude m'empêche de me lancer dans cette investigation. Finalement, je finis par apprécier cet état flottant, entre étonnement et colère, comme quelqu'un tentant de passer entre les gouttes de pluie, les flocons de neige.|couper{180}

Lectures

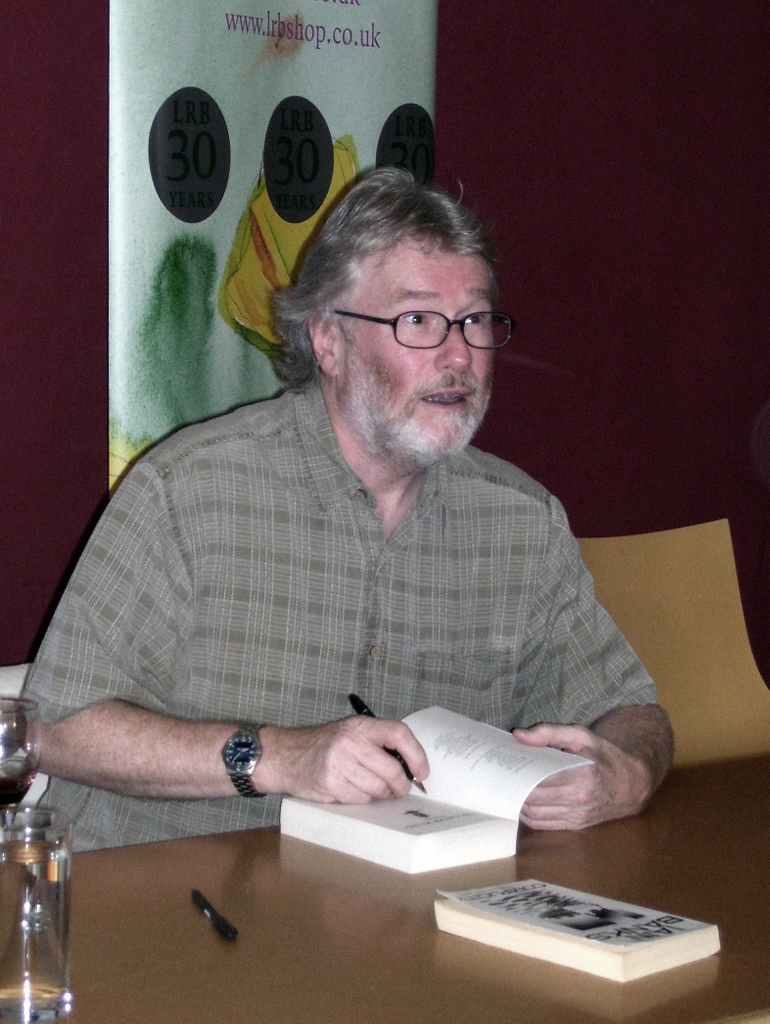

Une utopie en sursis

Il y a dans l’œuvre de Iain M. Banks quelque chose de faussement assuré, une confiance qui vacille. Né en 1954 et disparu en 2013, Banks était un écrivain britannique connu pour ses romans de science-fiction et ses œuvres de fiction générale publiées sous le nom de Iain Banks. Son cycle de la Culture, entamé avec L'Homme des jeux en 1987, est rapidement devenu une référence majeure du genre, explorant les tensions et paradoxes d'une société technologiquement avancée et politiquement anarchiste. La Culture, cette société post-pénurie gouvernée par des intelligences artificielles bienveillantes, semble avoir résolu ce que d’autres considèrent comme insoluble : la rareté, l’oppression, la peur du lendemain. Pourtant, sous la surface immaculée, les paradoxes s’accumulent. La Culture veut être sans hiérarchie, mais ses citoyens dépendent d’entités infiniment plus intelligentes qu’eux. Elle veut être tolérante, mais intervient sans relâche dans les affaires des civilisations moins avancées, imposant son éthique par des moyens dont la douceur masque mal la violence. Il faudrait d’abord revenir à la structure. Une société post-marxiste, fluide, sans propriété, sans argent. Chacun y fait ce qu’il veut, parce qu’il n’y a plus rien à vouloir au sens où nous l’entendons. Les IA, les Mentaux, gèrent tout, omniprésentes et discrètes. Certains les comparent à des dieux, mais des dieux qui, cette fois, ont l’intelligence de ne pas exiger d’adoration. Ce sont elles qui maintiennent l’illusion d’un monde sans pouvoir, alors qu’en réalité tout repose sur leur regard. Un regard bienveillant, mais un regard tout de même. La Culture se déploie comme une utopie en mouvement, sans centre, sans capitale, une galaxie de vaisseaux, d’orbitales, d’habitats flottants. Une anarchie systémique, huilée par la technologie. Mais l’anarchisme, ce n’est pas seulement l’absence d’autorégulation, c’est aussi l’absence de coercition. Or, ici, il y a coercition, et elle porte un nom : Contact. Ou pire : Circonstances Spéciales. Parce qu’une société qui se veut parfaite ne peut pas tolérer l’imparfait. Parce qu’à force d’être convaincue de son bon droit, elle en oublie qu’elle agit par la force. Chaque roman de Banks est une variation sur ce thème : le prix de l’utopie. Le prix se mesure en violence, en compromis, en manipulation. Dans L'Usage des armes, un mercenaire se bat pour la Culture, accumule les cicatrices et les horreurs au nom d’un monde qui, lui, reste immaculé. Dans Les Enfers virtuels, la Culture interdit aux civilisations extérieures de maintenir des espaces de damnation simulés. L’intention est noble, le résultat est une guerre. Peut-on imposer la liberté ? Peut-on abolir la souffrance sans détruire la volonté ? Banks ne tranche pas, il expose, il déroule. Ce qui rend son œuvre si actuelle, c’est cette incertitude. Contrairement aux dystopies convenues où l’utopie est un mensonge à abattre, Banks nous montre une société qui fonctionne, et c’est précisément cela qui la rend troublante. Il ne s’agit pas de dénoncer un régime totalitaire déguisé en paradis. Il s’agit de poser une question plus insidieuse : et si l’utopie, par nature, contenait son propre poison ? Aujourd’hui, alors que les crises climatiques, technologiques et géopolitiques se multiplient, l’œuvre de Banks apparaît sous un jour plus prophétique que jamais. Son intuition d’une civilisation technologiquement avancée, engoncée dans ses propres contradictions, fait écho aux dilemmes contemporains : jusqu’où faut-il intervenir au nom du bien ? L’automatisation et l’intelligence artificielle peuvent-elles vraiment garantir l’équilibre d’une société ? La Culture est-elle une métaphore de nos démocraties libérales, où la tolérance et le confort masquent souvent un refus du changement profond ? On pourrait croire que la Culture est un rêve d’avenir, mais c’est peut-être plutôt un miroir du présent. Une parabole sur le libéralisme absolu, où le confort a remplacé la lutte, où l’illusion du choix se confond avec la liberté réelle. Un monde où l’on peut tout faire, sauf remettre en cause le système qui nous permet de tout faire. Un monde sans état, mais pas sans structure de contrainte. La Culture ne force personne à l’adopter. Elle se contente d’attendre que les autres civilisations se rendent compte d’elles-mêmes qu’elles sont arriérées. Ce qui, au fond, revient au même. L’utopie de Banks n’est pas une promesse, c’est une hypothèse. C’est une tentative de penser un ailleurs qui, comme tous les ailleurs, reste insaisissable. Et si elle fascine tant, ce n’est pas parce qu’elle nous donne un modèle, mais parce qu’elle nous met face à une question sans réponse : que ferions-nous, vraiment, si nous avions tout ce que nous voulons ?|couper{180}

Lectures

Maupassant, une vie

Maupassant enfant Maupassant, météore et mirages Un écrivain qui va vite. Très vite. Une trajectoire nette, tendue, presque trop droite : ascension fulgurante, production délirante – plus de trois cents nouvelles, six romans, des récits de voyage, des chroniques. Puis le grand plongeon : la maladie, la folie, la mort. À peine 43 ans et déjà fini. Tout cela en une poignée d’années, comme s’il savait d’avance qu’il n’aurait pas le temps. Et pourtant, ce temps, il l’a pris. Pour écrire, surtout, avec une précision chirurgicale et un regard tranchant. Réaliste, fantastique, cruel ou mélancolique, Maupassant a tout observé, tout disséqué, sans détour ni pathos. Un monde en ruines, des hommes médiocres, des âmes broyées, quelques lâchetés ordinaires, parfois un sursaut de grandeur, mais rarement. On l’a dit cynique, il l’était. Mais lucide, surtout. I. Normandie, mer et guerre Il naît le 5 août 1850, dans un château normand, ce qui sonne bien mais ne pèse pas lourd quand on a plus de noblesse que d’argent. Un père volage, une mère lettrée, Laure Le Poittevin, qui lui transmettra Flaubert comme on confie une boussole. Après la séparation des parents, il grandit entre Étretat et Dieppe, paysages qui deviendront ses décors de prédilection : les falaises abruptes, la mer imprévisible, l’ombre du large. Il y a pire pour nourrir l’imaginaire. Puis vient la guerre. 1870, les Prussiens écrasent la France. Maupassant, affecté à l’intendance, ne combat pas, mais il voit. Il voit la peur, la lâcheté, la mort bête et absurde. Il en fera des nouvelles, quelques-unes inoubliables : Boule de Suif, Deux amis, Mademoiselle Fifi. Les hommes y sont faibles, la guerre y est stupide. Et après tout, pourquoi la raconter autrement ? II. Le disciple de Flaubert Après la guerre, direction Paris. Il a vingt ans, pas d’argent, mais une ligne directe vers Gustave Flaubert, vieil ami de sa mère et mentor idéal. Et quel mentor. Flaubert le forme, lui interdit de publier trop tôt, le fait écrire, réécrire, gommer, tailler. Pas de gras, pas d’effets, pas d’adjectifs en trop. Sept ans de ce régime. Maupassant apprend la patience, puis, en 1880, il frappe fort : Boule de Suif. Un chef-d’œuvre en une trentaine de pages. Succès immédiat. Zola exulte, les éditeurs rappliquent, le public suit. Maupassant est lancé. III. Dix ans de vitesse pure (1880-1890) Dix ans, pas un de plus. Dix ans à écrire comme si chaque jour était compté. Trois cents nouvelles, six romans, des récits de voyage. Une frénésie. Il impose son style : sec, direct, acéré. Il raconte la bêtise, la mesquinerie, les petites lâchetés de tous les jours. Il observe sans juger. Pas besoin. Les personnages se chargent de leur propre chute. Les nouvelles s’accumulent, percutantes comme des éclats de verre : La Parure, portrait cruel de la vanité sociale. Le Papa de Simon, l’enfance malmenée. Le Rosier de Madame Husson, l’hypocrisie provinciale. Les romans suivent, plus longs, plus sombres : Une vie (1883), la lente désillusion d’une femme. Bel-Ami (1885), le cynisme triomphant du médiocre. Pierre et Jean (1888), une mécanique d’horloger sur la jalousie et l’identité. Et puis, vers 1885, quelque chose se dérègle. Le fantastique s’infiltre. Le Horla (1887), Qui sait ? (1890), La Peur (1884). Des présences invisibles, des esprits qui vacillent. C’est que l’auteur lui-même commence à sombrer. IV. Déchéance et hallucinations Depuis des années, un mal le ronge. La syphilis, cadeau oublié d’une jeunesse trop ardente. Il n’en parle pas. Il écrit, encore, il fuit. Il fuit dans le voyage, les bateaux, l’Algérie, l’Italie. Il fuit dans le sexe, les maisons closes, la luxure méthodique. Il fuit dans l’opium, l’absinthe, les paradis chimiques. Mais le mal est là. Il voit des ombres, entend des voix, sent des présences. Il n’a plus besoin d’écrire du fantastique, il le vit. En 1891, c’est fini. Il délire, tente de se trancher la gorge, ne reconnaît plus personne. Interné à la clinique du docteur Blanche, à Passy. Comme son narrateur du Horla. Le 6 juillet 1893, il meurt. 43 ans. V. Et après ? Après, il reste tout. Un auteur immense, une langue d’une clarté implacable, une modernité intacte. Son fantastique influencera Lovecraft, Borges, Stephen King. Son réalisme marquera Simenon, Camus, Sartre. On le lit encore, on l’étudie toujours. Il est là, intact. Parce que Maupassant n’a pas enjolivé. Il a juste regardé.|couper{180}

fictions

quête de célébrités dans le 15ème

Biographie de Georges Perec, de Claude Burgelin (détail de couverture) © Gallimard Commençons par le plus évident, qui ne l'est pas tant que ça : le 15ème arrondissement existe. On pourrait en douter certains jours de brume, quand la tour Montparnasse joue à cache-cache avec les nuages, mais non, il est bien là. Un type que je connais, appelons-le Maurice (ce n'est pas son nom), s'est mis en tête de recenser tous les grands hommes qui y ont vécu. Une sorte de manie, si vous voulez. Il passe ses journées à scruter les plaques commémoratives, le nez en l'air, se cognant régulièrement dans les poteaux. Maurice a commencé par Louis Pasteur, évidemment. Pas le plus discret des résidents. Son institut trône encore rue du Docteur Roux, comme une énorme pâtisserie scientifique posée là par un géant distrait. Pasteur y a fait des choses avec des microbes. Des trucs importants, paraît-il. Maurice a noté dans son carnet : "A sauvé des gens qui ne le savaient pas encore". C'est pas faux. Plus tard, beaucoup plus tard, André Citroën a eu la brillante idée d'installer ses usines sur le quai de Javel. L'endroit sentait l'eau de Javel, ce qui était logique vu le nom, mais ça ne dérangeait personne. Les ouvriers fabriquaient des voitures qui ressemblaient à des boîtes de conserve roulantes, mais ça marchait. Aujourd'hui, il reste un parc. Les enfants jouent là où on assemblait des carburateurs. L'histoire a de ces ironies. Maurice continue sa quête. Il tombe sur la trace d'Antoine Bourdelle, le sculpteur. Celui-là vivait dans son atelier, aujourd'hui musée, entouré de statues qui le regardaient dormir. Il paraît qu'il parlait avec elles la nuit. Maurice a noté : "Conversation nocturne avec du bronze = normal pour un artiste". Il met beaucoup de points d'égalité dans ses notes, allez savoir pourquoi. Dans les années folles, un certain Robert Desnos habitait rue Blomet. Il écrivait des poèmes surréalistes en dormant, ce qui est plus productif que de ronfler simplement. Les voisins s'en plaignaient moins. Maurice a retrouvé l'immeuble, mais pas les rêves. Ils se sont évaporés avec le temps, comme la fumée des cigarettes que Desnos fumait en écrivant. Plus près de nous, Georges Perec a vécu rue de l'Assomption. Il comptait les lettres, les mots, inventait des contraintes pour mieux s'en libérer. Maurice a essayé de compter les fenêtres de son immeuble, mais il s'est perdu après la vingtième. Ce n'était pas son truc, les mathématiques littéraires. Il y a eu aussi Raymond Queneau, qui habitait rue des Morillons. Il regardait passer les gens à la station Pernety et en faisait des personnages. Maurice a tenté de faire pareil, mais les gens qu'il observe ont l'air terriblement ordinaire. Il leur manque peut-être ce petit grain de folie que Queneau savait voir. Dans les années 60, Marguerite Duras écrivait dans son appartement de la rue Saint-Benoît. Elle buvait du vin rouge et tapait sur sa machine à écrire des histoires d'amour impossible. Maurice a noté : "Écrivait = buvait = écrivait". Encore ces points d'égalité. Le compositeur Erik Satie a vécu rue Cortot, dans un minuscule appartement où il empilait les pianos droits les uns sur les autres. Il sortait la nuit, marchait jusqu'à l'aube, rentrait épuisé mais content. Maurice fait pareil, sans les pianos. Il dit que ça l'aide à réfléchir. Il y a eu d'autres grands hommes, bien sûr. Des scientifiques, des artistes, des écrivains. Certains sont restés quelques mois, d'autres toute leur vie. Ils ont laissé des traces, des œuvres, des souvenirs. Maurice les collectionne comme d'autres collectionnent les timbres ou les capsules de bière. Le 15ème continue d'attirer les créateurs, les penseurs, les rêveurs. Ils s'installent dans des appartements trop chers, regardent la tour Eiffel depuis leur fenêtre (quand ils ont de la chance), écrivent des histoires ou peignent des tableaux. Maurice les observe de loin, note leurs habitudes dans son carnet. Il attend qu'ils deviennent célèbres pour ajouter une page à sa collection. Parfois, le soir, quand la lumière devient orange et que les ombres s'allongent sur les trottoirs, Maurice s'assoit sur un banc du parc André Citroën. Il sort son carnet, relit ses notes. Les grands hommes du 15ème défilent dans sa tête comme un générique de film muet. Il se dit qu'il devrait peut-être écrire un livre. Mais il préfère continuer à chercher, à observer, à noter. C'est son territoire à lui, sa façon de faire partie de l'histoire. Et puis, comme dit Maurice (qui n'est toujours pas son vrai nom) : "Les grands hommes, c'est comme les pigeons. Ils laissent des traces partout, mais on ne sait jamais vraiment où ils vont atterrir."|couper{180}

Carnets | Atelier

12 février 2025

La chose était discutée hier, exécutée aujourd’hui. "Pourvu que ça dure", murmure Letizia Bonaparte, comme si elle avait son mot à dire. Les mots-clés se réduisent sur l’écran, méthodiquement. Une action inachevée, certes, mais plus rapide que prévu – si tant est qu’on puisse prévoir quoi que ce soit. L’imagination, cette traîtresse, devrait être réglementée : ni n’importe quand, ni n’importe comment, encore moins n’importe où. Remontée dans le temps. Juin 2022, atelier d’écriture sur le blog du TL. Les textes, comme des photographies jaunies, appellent la réécriture. "40 jours la ville", point de départ arbitraire. Trois ans d’écart – pas pu m’empêcher de réécrire les deux premiers textes, puis pas pu lutter non plus contre l’"à quoi bon" une fois fait. Ensuite, que dire du temps ? Pas du climat, mais de l’ambiance. Morose, terne, épouvantable, abjecte, ignominieuse. À quoi l’on peut ajouter avilissement, bassesse, déchéance, dégradation, déshonneur, honte, indignité, infamie, lâcheté, laideur. Ensuite, il faudrait trouver un rythme afin d’organiser tous ces mots pour qu’au moins la musicalité adoucisse cette sensation d’impuissance extrême dans laquelle ça nous plonge. Si tant est qu’on ait du temps à accorder à la composition musicale. Visionné le replay d’un Zoom. Me suis vite rendu compte que je m’y ennuyais. Ai eu honte de m’y ennuyer, un peu. Puis en ai conclu, vu le tour pris par la conversation, que tout groupe normalement constitué a besoin d’un ennemi (le marché, les éditeurs, des salauds quelconques, les best-sellers, les enculés qui possèdent les réseaux sociaux). Tout comme moi, je fais de tout groupe, au bout du compte, un ennemi. Il s’agit d’un principe ontologique, probablement. Le vivant se constitue surtout, trouve sa place par ce qu’il rejette, et par force centripète. Souvent une confusion des deux. Face à la déshumanisation progressive de l’espèce, il arrive que les moyens pour tenter de la contrer soient, sinon efficaces, assez pathétiques. On a quand même du mal à en rire. Ce que je rejette furieusement – à moins que ce ne soit une sorte de bave pavlovienne qui me monte aux lèvres –, c’est l’envie de participer à n’importe quel groupe, que ce soit dans la réalité comme sur le Net. Non que je sois asocial ; à bien y réfléchir, c’est plus affaire de pudeur, de m’éviter le ridicule d’avoir à prendre la parole publiquement. L’écriture est vraiment mon lieu. Je ne devrais jamais plus avoir à en sortir. À m’illusionner que je puisse en sortir. J’ai l’impression d’écrire moins de conneries que je pourrais en sortir dans l’immédiateté de l’oral. C’est peut-être qu’une impression. Cette dernière idée me rappelle le refus qu'opposait mon père à la spontanéIté de mes visites. Préviens-moi longtemps à l'avance disait-il je n'aime plus beaucoup les surprises. Je ne comprenais pas bien à l'époque ( j'avais à peine dépassé la cinquantaine) Il devait lui falloir du temps pour se recomposer, éventuellement retrouver une posture, préparer ce qu'il allait bien pouvoir me dire. Ne pas trop afficher le naufrage affreux dans lequel il achevait son existence. D'une certaine façon de la pudeur tout autant que la mienne à présent.|couper{180}

fictions

Joan doit mourir

Mexico, septembre 1951. La chaleur qui colle aux murs, cette putain de chaleur mexicaine qui rend tout possible. Joan est là, assise sur une chaise, un verre à la main. Elle sourit. William tient son flingue. Ils sont bourrés, comme d'hab. Comme tous les jours depuis des mois. L'alcool, c'est leur truc à eux. Joan a arrêté l'héroïne, elle se défonce au Benzédrine. William continue les deux. Ils jouent à Guillaume Tell. Un jeu de bourgeois défoncés qui se croient immortels. Joan pose un verre sur sa tête. William vise. Le coup part. La balle traverse le crâne de Joan. Elle s'effondre. Pas de sang, pas de cri. Juste le bruit mat d'un corps qui tombe. C'est con comme la mort arrive. Un instant tu joues, l'instant d'après t'es un meurtrier. William regarde le corps de Joan. Cette femme brillante qui lisait Kafka et discutait philosophie. Cette nana qui l'a sorti de taule quand il était accro. Cette mère qui vient de laisser leur gosse orphelin. Retour en arrière. New York, 1944. L'appartement qu'ils partagent avec Kerouac et sa femme. Joan est déjà mariée, lui aussi. Mais ils s'en branlent. Ils se reconnaissent. Deux intellos paumés qui cherchent autre chose. La came arrive. L'héroïne pour lui, les amphés pour elle. Les flics qui débarquent. La fuite au Texas. Le mariage en 46. Pas par amour, par nécessité. Pour que ce soit plus simple avec les flics, avec la famille, avec la société de merde. Le gosse qui naît en 47. William Junior. Un nom qui pèse déjà trop lourd. La fuite encore. William se barre au Mexique. Les flics mexicains sont plus compréhensifs quand tu as du fric. Quelques semaines en prison, une caution, et te voilà libre. L'exil commence. C'est là que l'écriture arrive vraiment. Comme si la mort de Joan avait ouvert quelque chose. La culpabilité qui se transforme en mots. Les premiers textes de Junkie . L'histoire d'un mec qui se défonce pour oublier qu'il a buté sa femme. Joan devient un fantôme qui hante ses textes. Dans Le Festin Nu , elle est partout et nulle part. Dans les corps qui se tordent, dans la violence qui explose, dans cette façon de déchirer le réel en morceaux. Plus tard, Burroughs dira que la mort de Joan a fait de lui un écrivain. Que ce meurtre a été son "pacte avec les forces obscures". Comme si fallait toujours qu'une femme crève pour qu'un mec devienne artiste. La vérité, c'est que Joan était plus douée que lui. Plus intelligente, plus vive. Elle aurait pu écrire des trucs qui auraient tout déchiré. Mais elle est morte à 28 ans, avec une balle dans la tête, pendant que son mec jouait les cow-boys défoncés. La vérité, c'est que cette mort n'était pas un accident. Pas vraiment. Quand tu pointes un flingue sur quelqu'un, même pour jouer, t'as déjà décidé quelque part que sa vie vaut moins que ton trip du moment. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. Burroughs devient une légende. Le junkie qui a tué sa femme devient le génie qui réinvente la littérature. Le cut-up, les délires paranoïaques, la révolution du langage. Tout ça né d'une balle perdue dans un appart miteux de Mexico. Joan, elle, reste un footnote dans l'histoire de la Beat Generation. Une victime collatérale du génie masculin. Une femme morte trop tôt, comme il y en a tant dans l'histoire de l'art. Mais son fantôme continue de hanter les pages. Dans chaque mot découpé, dans chaque phrase disloquée, il y a l'écho de ce coup de feu qui a tout changé. La littérature comme une longue tentative de réparer l'irréparable. De donner un sens à ce qui n'en aura jamais.|couper{180}

Lectures

Le Horla, ancêtre du Mythe de Cthulhu ?

croquis de H. P. Lovecraft En suivant les divers épisodes de la vie de Lovecraft à N.Y, et en replongeant inopinément dans le Horla de Maupassant je me suis mis à imaginer des liens et pourquoi pas une filiation profonde, qui pourtant est rarement soulignée. Lovecraft et Maupassant partagent un même vertige, une même fascination pour l’invisible qui ronge le réel, pour l’effondrement de la raison devant l’indicible**. 1. Le Horla, ancêtre du Mythe de Cthulhu ? Dans Le Horla (1887), le narrateur est envahi par une présence invisible, qui le domine, l’affaiblit, le parasite. Cet être, venu d’ailleurs, semble appartenir à une race supérieure, imperceptible pour l’homme. Or, cette idée est au cœur du Mythe de Cthulhu. Chez Lovecraft, les Grands Anciens sont des entités cosmiques qui existent hors de notre perception immédiate. Ils ne sont ni dieux ni démons, mais des forces naturelles d’une autre dimension, que nos sens limités ne peuvent appréhender. Dans Le Horla, Maupassant écrit : "L’Homme est un être minuscule, limité, enfermé dans la prison de ses sens." Cette phrase aurait pu être écrite par Lovecraft lui-même, qui développe la même idée : notre réalité est une illusion fragile, et derrière, grouille un univers que nous ne pourrions supporter. 2. La folie comme révélation ultime Maupassant et Lovecraft partagent une même mécanique narrative : le basculement progressif vers la folie. Dans Le Horla, le journal du narrateur devient de plus en plus fragmenté, il tente désespérément de donner du sens à ce qui lui arrive, mais sa raison se disloque sous l’influence du surnaturel. Chez Lovecraft, ce schéma est omniprésent : dans L’Appel de Cthulhu, Dagon ou Le Cauchemar d’Innsmouth, les personnages comprennent progressivement qu’ils ne contrôlent rien, que des forces cosmiques dirigent leur destin. Chez l’un comme chez l’autre, comprendre le monde tel qu’il est réellement mène à la démence. 3. Une horreur de l’invisible, du diffus, de l’indicible Maupassant et Lovecraft évitent le monstre grotesque et tangible du fantastique traditionnel. Leur horreur est abstraite, impalpable. Le Horla ne se montre jamais. Il est là, mais sans corps, sans visage, sans preuve matérielle. Il se devine, se ressent, il agit sans être vu. Lovecraft développe exactement cette idée avec ses créatures non-euclidiennes, aux formes impossibles, que l’œil humain ne peut saisir pleinement. C’est une terreur qui naît du manque, de l’absence, de l’idée que nous ne percevons qu’une infime part du réel. 4. Maupassant, pionnier du "cosmicisme" ? Lovecraft théorise ce qu’il appelle le "cosmicisme", une vision du monde où l’humanité est insignifiante face à l’immensité du cosmos. Or, cette angoisse existe déjà chez Maupassant. Dans Le Horla, le narrateur découvre un article de journal qui mentionne une race invisible, dominant peut-être déjà l’humanité. On retrouve ici un thème fondamental de Lovecraft : L’homme n’est qu’une poussière, et l’univers abrite des êtres si vastes, si puissants, qu’ils ne prennent même pas la peine de le remarquer. Conclusion : une filiation souterraine mais évidente Lovecraft ne semble pas citer Maupassant comme une influence directe, mais les parallèles entre leurs œuvres sont frappants. Le Horla préfigure totalement la peur lovecraftienne de l’invisible, du "monde derrière le monde", de l’effondrement de la raison devant l’inconcevable. Maupassant a intériorisé l’horreur, Lovecraft l’a cosmologisée. Mais au fond, ils racontent la même chose : 👉 L’univers n’est pas ce que nous croyons, et il vaut peut-être mieux ne jamais le comprendre. Pour Lovecraft, l’événement déclencheur n’est pas une guerre subie, mais une crise existentielle profonde liée à la Première Guerre mondiale et au déclin de la civilisation occidentale qu’il perçoit comme inéluctable. 1. La Première Guerre mondiale : un choc à distance Contrairement à Maupassant, qui vit directement la guerre de 1870, Lovecraft ne combat pas en 1914 – il est jugé trop fragile physiquement et mentalement. Mais il vit cette guerre comme un traumatisme intellectuel et philosophique. Il voit le monde ancien s’effondrer sous les bombes, les valeurs victoriennes disparaître, et surtout, la science produire une horreur sans précédent : Des millions de morts à cause de la technologie moderne. Des armes chimiques qui transforment la nature en cauchemar. Une guerre absurde, mécanique, froide, qui révèle l’indifférence totale de l’univers face à l’humanité. Lovecraft n’écrit pas sur la guerre, mais sa vision du monde s’en trouve profondément modifiée : l’homme n’est plus au centre du monde, il n’est qu’un insecte piégé dans un cosmos indifférent. 2. La découverte de l’astronomie : un vertige cosmique Autre événement clé : la prise de conscience de l’immensité de l’univers. Lovecraft est passionné par l’astronomie et il comprend, avec effroi, que l’humanité est un point minuscule dans un espace infini, sans but ni sens. Il le dit lui-même : "L’univers est infiniment plus vaste, plus ancien et plus étranger que ce que nous pouvons concevoir." Cette idée, qui surgit au tournant du XXe siècle avec la relativité et la physique quantique, détruit les dernières illusions sur une humanité centrale et protégée. 3. L’effondrement personnel : la crise de 1908 Mais s’il fallait un événement intime, ce serait l’année 1908, où Lovecraft s’effondre psychiquement. À 18 ans, il échoue à entrer à l’université de Brown. Il s’enferme chez lui, sombre dans une réclusion totale, vit la nuit, dort le jour. Il traverse une profonde crise dépressive, nourrie par un sentiment d’infériorité écrasant et une peur maladive du monde extérieur. C’est pendant ces années de solitude qu’il commence à développer sa vision du monde : un univers où l’homme est insignifiant, où la raison n’est qu’un fragile vernis. Comparaison avec Maupassant : une terreur intime qui devient universelle Maupassant découvre l’horreur dans la guerre, dans l’absurde des combats, dans l’effondrement des illusions bourgeoises. Lovecraft découvre l’horreur dans l’immensité du cosmos, dans l’insignifiance de l’homme, dans la folie d’un univers sans ordre ni justice. Mais tous deux en tirent une même leçon : 👉 L’homme croit comprendre le monde. Il se trompe. Et lorsqu’il entrevoit la vérité, il sombre dans la folie.|couper{180}

Carnets | Atelier

7 février 2025

Nechilik Peu dormi. Feuilleté Je m’en vais de Jean Echenoz. Vu, ou cru voir des liens entre Flaubert, Maupassant, Echenoz. La précision, la quête de justesse sûrement. M. disait : "Il faut de la maturité pour vouloir écrire." Je ne sais pas si c’est vrai. Peut-être est-ce moins une question de maturité que d’usure. Un degré de fatigue, oui, c’est ça. Comme si écrire était un exercice d’épuisement nécessaire pour atteindre un état de tranquillité. Encore que… Tranquille, est-ce vraiment le mot ? Mort conviendrait mieux. Mais écrire, ce n’est pas mourir. C’est apprendre à ne plus rien vouloir. À atteindre un bon port, peut-être. Je crois qu'il m'est aussi arrivé plusieurs fois de m’entraîner à écrire tout haut ce genre de phrase : "Je m’en vais, dit Ferrer, je te quitte. Je te laisse tout mais je pars." Ma vie ne fut qu’un éternel brouillon. C’est un tantinet grandiloquent, mais parfois la grandiloquence aussi sonne juste. D’ailleurs, ce mot me fait presque aussitôt penser à Jacques Brel et, parallèlement, à un mouvement allant de l'engouement idiot au rejet imbécile. Ai-je vraiment apprécié Brel ou seulement l'exubérance de Brel ? Comme plus tard la même question se posera pour la fausse bonhomie de Brassens. C'était mon adolescence, toujours en perpétuelle quête de figures tutélaires, faute — pensais-je à tort — d'en avoir une disponible sous la main. Un mouvement de vis sans fin : à peine le rejet digéré, voilà qu’un autre engouement tout aussi idiot se profile. Je pourrais trouver cela tellement déprimant désormais, mais ce ne serait encore qu'un jugement à l'emporte-pièce. J'ai l'âme d'une midinette dans le fond et l'allure d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce qui me plaît assez finalement. Pas un contentement de soi béat, non, mais je me dis que ça aurait pu être pire. Il est 4 h 32 et toujours pas envie de dormir. Je pense à cette journée à venir, ce n'est pas raisonnable. D'un autre côté, cette fatigue atténue la brutalité du monde. C'est peut-être d'ailleurs l'unique raison de chercher cette fatigue, encore que ce ne soit pas conscient, vraiment. C'est un réflexe. Je ne dors pas pour me fatiguer, afin de me créer un scaphandre de cosmonaute pour ne pas trop être endommagé par l'irradiation de la journée. Ça paraît tellement absurde que ça pourrait bien être vrai. Je suis peu satisfait de mes textes. Jamais satisfait. Parfois, j'en éprouve même un peu de honte. Toujours cette sensation de honte qui finit par tout balayer. Honte et à quoi bon, voilà la tête de l'adversaire. Voilà aussi le modèle que j'avais sous la main et dont je ne voulais pas emboîter le pas. Sauf que ne pas vouloir, c'est vouloir à l'envers. Il faut un bon degré de fatigue pour admettre enfin qu’à force de refuser, on finit par avancer quand même.|couper{180}