L’instituteur

L’arrière-grand-père n’est pas né dans une année quelconque, mais au moment précis où l’État français, incarné par Ferry, décrétait que des millions de petits Français, dont lui, auraient un destin différent de celui de leurs parents. L’État a tracé un chemin, et Charles Brunet a marché dessus, jusqu’à devenir celui qui, à son tour, le traçait pour d’autres.

Notre date de naissance nous place d’emblée dans un flux d’Histoire, avec ses lois, ses guerres, ses révolutions techniques et ses courants de pensée qui vont nous modeler autant que notre famille. Mon intention est de ne pas les séparer. De montrer comment le carrelage rouge et blanc de la cuisine et les lois scolaires de 1883 sont les deux faces d’une même vie.

C’est cette conversation entre le grand et le petit, l’intime et le collectif, qui donne à cette quête, je l’espère sa puissance et son universalité. je ne veux pas raconter seulement une vie, mais montrez le tissage d’un siècle.

Le Peuple de 1883 : Une France rurale et ouvrière

Une marée paysanne : Imaginez une France où 4 Français sur 10 sont des paysans. Ce n’est pas encore l’exode rural massif ; c’est son point de bascule. Les campagnes sont pleines, vivantes, mais la mécanisation commence tout juste. Le travail est à la fois collectif (les moissons) et d’une solitude immense (la ferme isolée). C’est le monde que l’école de Ferry va chercher à "civiliser".

Le fourmillement des artisans et des ouvriers : L’industrie n’en est plus à ses balbutiements. C’est l’âge d’or du textile, de la métallurgie et de la mine. Dans le Nord et l’Est, les cheminées d’usine crachent une fumée qui symbolise autant le progrès que l’aliénation. La classe ouvrière se constitue, dure à la tâche, souvent misérable, et commence à s’organiser.

Une bourgeoisie triomphante : C’est "le monde d’hier" de Proust en gestation. Une bourgeoisie d’affaires, industrielle et rentière, qui impose son mode de vie et ses valeurs dans les beaux quartiers de Paris et des grandes villes.

Les Artères de la Nation : Vitesses et Lenteurs

Le cheval, souverain incontesté : Dans les villes, c’est le trot des fiacres, le pas lourd des chevaux de trait qui tirent les omnibus. À la campagne, la charrette est le moyen de transport universel. Le rythme est celui du pas du cheval. Les distances sont longues, le village est souvent le seul horizon.

Le rail, révolution en cours : Le réseau ferré français est en pleine expansion. Le train n’est plus une curiosité, c’est devenu le système nerveux de la nation. Il rétrécit l’espace et le temps. Il permet l’unité nationale (on diffuse les journaux parisiens), l’acheminement des marchandises, et commence à vider les campagnes en offrant une fuite vers la ville et ses usines. C’est le premier grand prédateur de la France rurale.

La bicyclette, une curiosité : Le vélocipède à grande roue existe, c’est un objet de sport pour riches excentriques. La "petite reine" démocratique n’arrivera que plus tard.

Le Paysage Sonore et Olfactif

Les odeurs : L’odeur du crottin de cheval est partout en ville. Celle du charbon, de la suie et de l’acier chaud dans les faubourgs industriels. À la campagne, c’est l’odeur du fumier, du foin et de la terre labourée.

Les bruits : Le martèlement des marteaux-pilons dans les forges, le sifflet de la locomotive, le tocsin de l’église qui rythme encore le temps, le silence écrasant des nuits sans électricité, troublé seulement par le vent et les animaux.

C’est ce monde-là, à la charnière entre la civilisation du cheval et celle de la machine, entre la France des villages et celle des banlieues ouvrières, que l’instituteur de la IIIe République a pour mission d’unifier et de moderniser. Il est le soldat d’une guerre pacifique contre l’ignorance et le particularisme local, au moment même où les forces qui vont transformer en profondeur le visage de la France sont déjà à l’œuvre.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX FRANÇAIS

-

L’Âge d’Or des Lois Laïques (Suite des Lois Ferry)

L’école publique devient le creuset de la République. L’instruction obligatoire, gratuite et laïque (lois de 1881-1882) commence à s’appliquer sur tout le territoire.

C’est l’année où l’État forme les premiers instituteurs laïcs qui remplaceront les congrégations religieuses. Charles Brunet est littéralement un enfant de ce projet.

-

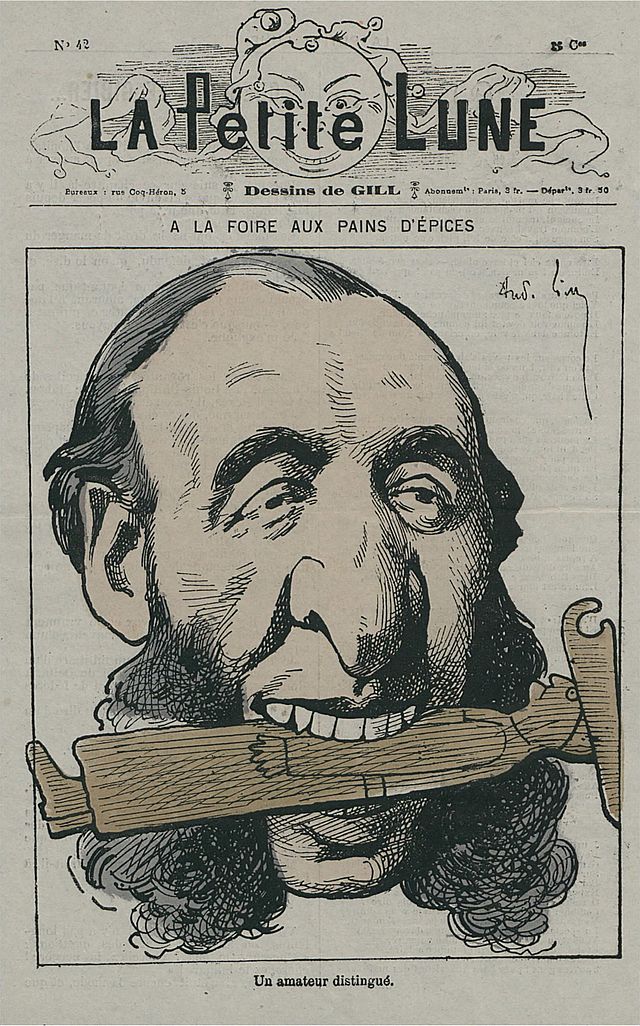

L’Affaire du Tonkin et la Chute de Jules Ferry (30 mars)

Le gouvernement Ferry est renversé à la Chambre, accusé d’être trop "mou" dans l’expédition coloniale au Tonkin (Nord-Vietnam).

C’est la fin du "Grand Ministère" de Jules Ferry, bien que son œuvre scolaire lui survive. Cet événement montre les profondes divisions entre partisans de la Revanche (contre l’Allemagne) et partisans de l’Expansion Coloniale.

-

L’Affaire de la Rue des Rosiers (27 août)

À Paris, dans le quartier juif du Marais, une rixe entre ouvriers français et ouvriers immigrés juifs d’Europe de l’Est tourne au pogrom. La foule crie "Mort aux Juifs !".

Cet événement, souvent oublié, est un symptôme de la montée d’un nationalisme xénophobe et antisémite qui marquera la fin du siècle (et préfigure l’Affaire Dreyfus).

-

Inauguration du Musée Grévin (5 juin)

Ouverture du célèbre musée de cire à Paris. C’est un symbole de la nouvelle culture de masse et du divertissement bourgeois qui se développe.

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

-

Éruption du Krakatoa (Indonésie, 26-27 août)

L’explosion volcanique la plus violente de l’histoire moderne ravage les îles indonésiennes et provoque un tsunami meurtrier.

Ses cendres modifient le climat planétaire pendant des mois, créant des "soleils bleus" et des couchers de feu spectaculaires dans le monde entier, y compris en France. C’est un événement médiatique mondial grâce au télégraphe.

-

Pacte de la Triple-Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie)

Renouvellement secret de l’alliance militaire qui oppose la France en Europe. Ce système d’alliances qui divise l’Europe en deux blocs hostiles rendra la Première Guerre mondiale quasi inévitable.

-

Ouverture du Métro de Londres (Électrification)

La première ligne de métro électrifiée entre en service. C’est la démonstration éclatante de la supériorité technologique et industrielle des grandes puissances.

-

Fondation de la Ligue de l’Enseignement en Belgique

Sur le modèle français, création d’un mouvement laïque pour l’éducation populaire. Preuve que les idéaux républicains de Ferry essaiment au-delà des frontières.

SYNTHÈSE : LE MONDE EN 1883 VU PAR UN NOUVEAU-NÉ

L’année de naissance de Charles Brunet est celle où :

La République installe son école dans le moindre hameau comme à Huriel.

La France se déchire déjà entre colonialistes et revanchards.

La science montre à la fois sa puissance (électricité, trains) et ses limites face aux cataclysmes naturels (Krakatoa).

L’Europe se prépare silencieusement à la guerre par des traités secrets.

C’est dans ce monde en tension - entre progrès technique et poussées nationalistes, entre idéaux républicains et tentations autoritaires - que mon aïeul a grandi, pour devenir plus tard l’un de ces instituteurs qui devaient précisément apaiser ces tensions par l’instruction et la raison.

LE PAYSAGE ARTISTIQUE FRANÇAIS : ENTRE OFFICIEL ET RÉVOLTE

-

La Peinture : L’Impressionnisme s’impose, le Post-Impressionnisme naît

Le Triomphe Contesté : L’Impressionnisme, après des débuts scandaleux, commence à être reconnu. Manet expose Un bar aux Folies Bergère (1882), œuvre-manifeste qui fascine et déroute par sa complexité spatiale. Monet est à Giverny et commence sa série des Maisons de Parlement à Londres. Renoir, lui, est en pleine "crise ingresque", revenant à un dessin plus classique.

La Nouvelle Génération : C’est l’heure des héritiers révoltés. Georges Seurat, 24 ans, travaille dans l’ombre à son immense toile Une baignade à Asnières. Il invente une technique nouvelle, rigoureuse et scientifique : le Divisionnisme (ou Pointillisme), qui sera révélée au public en 1884 et fera l’effet d’une bombe.

Le Salon Officiel : Au Salon des Artistes Français, la peinture "pompier" règne encore en maître, célébrant l’histoire, la mythologie et la vertu dans un style lisse et académique. C’est le genre d’art que l’État achète et que le grand public admire.

-

La Littérature : Naturalisme et Décadence

L’Apogée du Naturalisme : Émile Zola est au sommet de sa gloire et de son influence. Il publie Au Bonheur des Dames, célébration et critique du nouveau capitalisme des grands magasins. Le roman observe la société avec la froideur d’un scientifique.

La Réaction : En réaction contre ce matérialisme, l’esthétique de la Décadence et du Symbolisme émerge. Joris-Karl Huysmans publie À rebours, bible du mouvement, qui prône le culte de l’artificiel, du rare et de la sensation raffinée. C’est une œuvre culte pour toute une génération d’artistes en rupture.

La Poésie : Stéphane Mallarmé tient ses "mardis", réunissant dans son appartement parisien les jeunes poètes (comme Paul Valéry) qu’il initie à sa poésie hermétique et pure.

-

La Musique et le Spectacle

Opéra et Opérette : C’est l’époque de Charles Gounod et de Jacques Offenbach. La musique est encore très mélodique et romantique.

Les Cafés-concerts : Lieux de divertissement populaire par excellence, ils voient naître les premières "stars" de la chanson, comme Thérésa, connue pour sa voix puissante et son répertoire comique ou sentimental.

LE PAYSAGE INTERNATIONAL : LES GERMES DE LA MODERNITÉ

-

Architecture et Arts Décoratifs : La Révolution en Marche

La Première Maison en Béton Armé est construite aux États-Unis par William E. Ward. C’est une révolution structurelle qui annonce l’architecture du XXe siècle.

Le mouvement Arts & Crafts, initié par William Morris en Angleterre, prône un retour à l’artisanat et une synthèse de tous les arts, en réaction à la laideur de l’industrie. Il influencera profondément l’Art Nouveau.

-

Littérature Étrangère

Friedrich Nietzsche (Allemagne) publie Ainsi parlait Zarathoustra (1ère partie). Son prophète solitaire annonce la "mort de Dieu" et l’avènement du Surhomme. C’est un séisme philosophique dont les ondes mettront du temps à atteindre la France.

Robert Louis Stevenson (Écosse) publie L’Île au trésor, qui définit pour longtemps le roman d’aventures moderne.

Mark Twain (États-Unis) publie Life on the Mississippi, mêlant souvenirs et réflexions sur l’Amérique.

-

Musique

Richard Wagner meurt à Venise. Son influence est immense et controversée en France, divisant le monde artistique entre "wagnériens" fervents et anti-wagnériens nationalistes. Sa conception de l’œuvre d’art totale (Gesamtkunstwerk) inspire profondément les symbolistes.

SYNTHÈSE : L’ANNÉE 1883, UNE CHARNIÈRE INSOUPÇONNÉE

Le paysage artistique de 1883 est donc un monde d’une incroyable dualité :

D’un côté, un art officiel et populaire qui célèbre le réel, la narration et la beauté conventionnelle (Zola, le Salon, l’opérette).

De l’autre, un art d’avant-garde qui, partout, cherche à s’en échapper :

Soit par la sensation pure (les Impressionnistes),

Soit par la théorie et la science (Seurat),

Soit par le rêve et l’artificiel (les Décadents),

Soit par la révolte philosophique (Nietzsche).

Quand Charles Brunet naît à Huriel, Vincent van Gogh, 30 ans, erre encore en Hollande, cherchant sa voie. Paul Cézanne, 44 ans, travaille dans l’isolement à Aix-en-Provence. Leurs révolutions, qui éclateront quelques années plus tard, couvent déjà.

C’est dans ce bouillonnement créatif, entre le tangible et l’invisible, entre la description du monde et sa réinvention, que grandira l’instituteur. Et il est fascinant de penser que, des décennies plus tard, il aurait pu tenir entre ses mains, dans sa classe de Saint-Bonnet-de-Tronçais, un manuel illustré par des reproductions de tableaux qui, en 1883, faisaient encore scandale.