Autofiction et Introspection

Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.

C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.

articles associés

Carnets | Atelier

22 février 2025

Coincé entre dystopie et utopie, écrire quelque chose qui ne serait pas complètement idiot. Qui ne s'autodétruirait pas presque aussitôt l'avoir écrit ? C'est sans doute pour cette raison que la bêtise devient un vecteur. On s'accroche à la bêtise, à la blague, à la connerie comme à une fusée espérant qu'elle nous emportera vers d'autres cieux. Mais comme tout est inversé, c'est dans les profondeurs de la fosse des Mariannes que l'on s'enfonce sans jamais voir le bout. Dans ce no man's land, une foule d'ectoplasmes aux yeux blancs dévisagent les égarés. Le sourire se fige en un rictus crispé. Ici pas d'Atlantide, pas de base extraterrestre, que de vagues méduses dansant un ballet lent dans la profondeur du rien. La blague, dans l'effort de lucidité qu'elle tente de masquer à peine, tombe à l'eau au plus profond de l'eau. Les maux de dents repartent de plus belle, poire pour la soif, l'attention s'y accroche de toute sa force pour s'extraire de la force centrifuge de l'horreur environnante. Ce n'est pas parce que j'écris :" je vais chez le dentiste" que c'est vrai. C'est juste pour ne pas passer pour un parfait imbécile. La perfection m'étant à ce point insupportable même dans ma propre imbécilité. S'il n'y avait pas d'être humain, le monde existerait vraiment tel qu'il est, sans bien ni mal. De là à souhaiter l'extinction, d'en éprouver de la peur comme du désir, ce ne serait pas idiot. Cette ambivalence de l'être humain, qui peut à l'origine permettre aux voyants d'équilibrer effroi et merveille, demande un effort surhumain à présent et plus que de simples dons de clairvoyance. Le dégoût monte d'autant plus rapidement que la foi s'amenuise. Non pas le dégoût de l'autre, qui permet toujours des rassemblements, de s'inventer l'adversaire, mais le dégoût de soi. Et le pire est qu'on n'a même pas envie de philosopher plus avant, de se perdre dans un labyrinthe de conjectures sur les raisons d'un tel dégoût. Pas une seule graine de haricot magique disponible pour s'évader dans la supputation, la pénitence, le pardon, la sympathie, l'empathie. Peut-être est-ce là la seule forme de transcendance possible : un ricanement étouffé dans l'abîme, une ironie glacée qui évite l'écueil de l'espoir. Nous ne nous envolons pas, nous coulons avec une certaine grâce, une chute en apesanteur. La pensée elle-même se dissout dans cette immersion totale. Tout est disséqué, analysé, démystifié, et pourtant tout nous échappe. Un univers sans Atlantis, sans utopie, juste des profondeurs aveugles où l'on devine, entre les ombres, les contours d'un mirage que personne ne pourra jamais atteindre. Ainsi, écrire reste un acte ambigu, un geste de fou qui inscrit dans l'eau une trace appelée à disparaître. Mais c'est peut-être dans cette absurdité même que réside la réponse : ne rien attendre, ne rien chercher à sauver, juste jouer le jeu de la dérive et voir où cela mène, si tant est qu'il y ait un ailleurs. Musique : Tim Hecker – Virgins / incense at Abu Ghraib (Abu Ghraib est une prison utilisée pour détenir des prisonniers pendant la guerre en Afghanistan, où de nombreux abus horribles ont eu lieu. La pochette de l' album montre un homme qui pose pendant une séance de torture. Ce même homme a plaidé non coupable de multiples accusations portées contre lui, mais a quand même subi tous les coups et agressions. Il était essentiellement « vierge » au milieu de la violence.)|couper{180}

Carnets | Atelier

21 février 2025

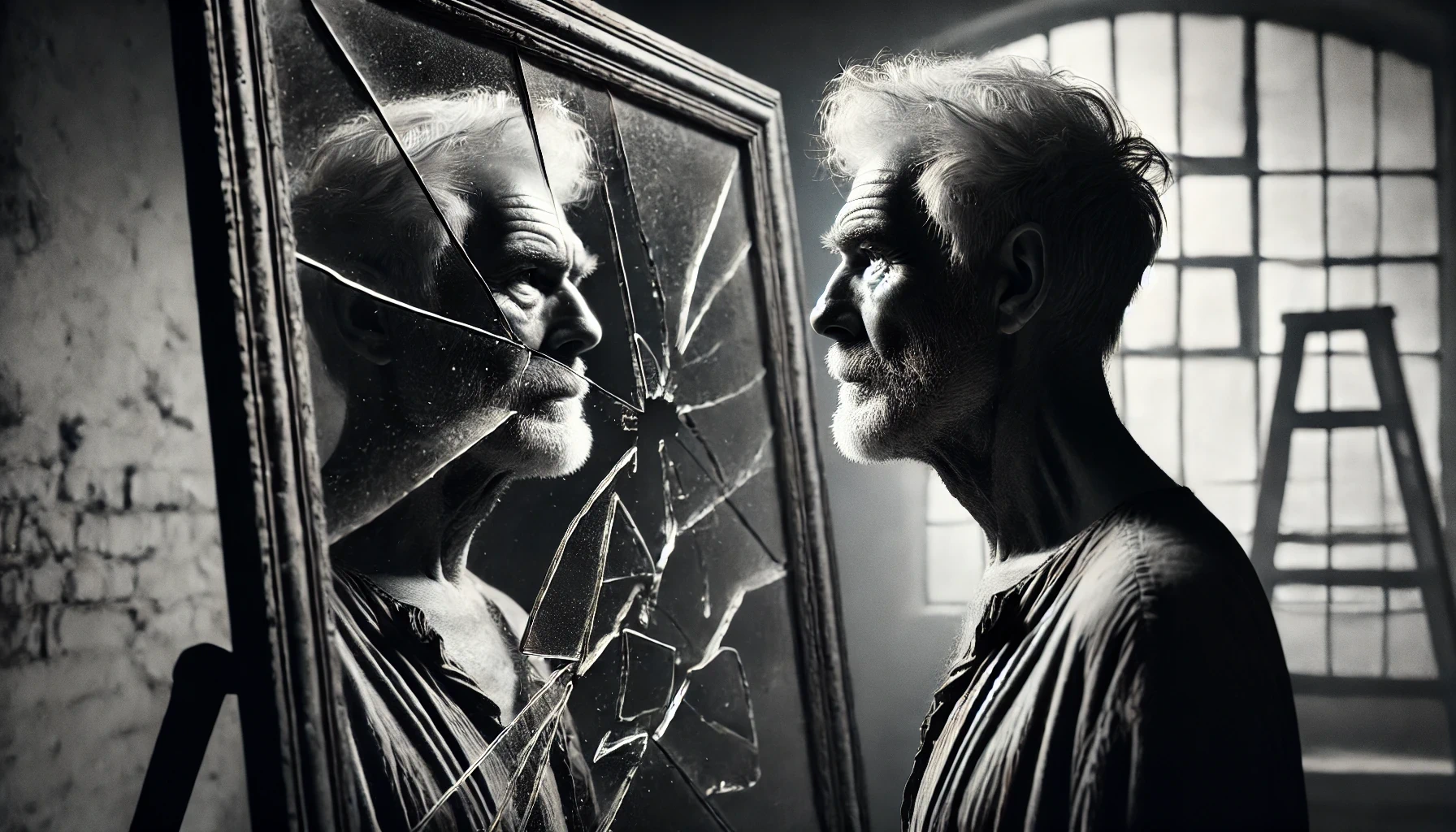

Carnet de mémoire : L'attente ou l'amour ? en écho à un texte écrit sur l'utopie dans la rubrique lectures. Un amour du passé qui hante. L'idée s'impose d'abord comme une évidence. Mais quelque chose cloche. Trop affirmatif. Après tout, rien n’est certain. Impossible d’en faire une généralité. Replonger dans cette histoire, et le doute s'installe. Sommes-nous hantés par l’attente de l’amour plus que par l’amour lui-même ? Peut-être est-ce cette illusion, cette promesse, qui obsède davantage que les êtres aimés. Et si, au fond, ce qui compte n’a jamais été l’amour, mais cet état d’expectative, ce vertige du "peut-être" ? Un récit qui explore cette zone grise, là où l’amour ne se vit pas encore et où, paradoxalement, il est peut-être à son apogée. Comme une utopie qui n’existe que dans la distance, un idéal insaisissable qui recule dès qu’on s’en approche. Le désir se nourrit de ce qui échappe, de ce qui ne se possède jamais vraiment. L’été s’annonce immobile. À peine arrivé sur le quai de la gare, une chape invisible s’abat. Un mélange d’ennui et de langueur, une torpeur inévitable. G.-p. attend, en cotte noire, maculée de taches anciennes, le regard dissimulé sous la visière de sa casquette. Un hochement de tête, une main qui agrippe le bras, et sans un mot, la route vers la ferme. Première nuit. Le tic-tac de l’horloge emplit la maison, se diluant dans l’odeur d’encaustique et de tabac froid. Couché dans le lit étroit, à l’écoute des bruits du dehors – des coucous dans le lointain, le vent froissant les peupliers – une certitude s’impose : l’été sera long. Les journées s’étirent avec la lenteur propre à la campagne. Matinées passées à errer sur les chemins, mains dans les poches, mâchant un brin d’herbe sèche. Après-midis à retrouver P., le fils du facteur, près de la mare. Des lianes séchées en guise de cigarette, peu de paroles. La rumeur du village s’élève, étouffée par la chaleur. Puis un jour, B. apparaît. Derrière les prunelliers, un éclat de rire. Une robe légère, des jambes brûlées de soleil. P. devient rouge comme une pivoine, bégayant des mots absurdes, l’accent du pays s’alourdit dans sa bouche. Un regard qui balaie l’assemblée, un sourire en coin, bras croisés sur la poitrine, déjà en position de force. Mais ce n’est pas elle qui bouleversera cet été. Ce sera N., sa sœur aînée. Un soir de pluie, toute de blanc vêtue, les cheveux blonds collés à la peau par l’humidité. Un regard moqueur, une démarche assurée. Tout en elle semble hors de portée. Dès le lendemain, un rendez-vous tacite s’installe. Chaque soir, après le dîner, une sortie prétextée. Toujours la même attente derrière la barrière. Un menton levé, un sourire qui oscille entre retenue et insolence. Des marches sur les sentiers, frôlant les fossés bordés d’orties. Des mains s’approchant sans jamais se toucher. L’air du soir imprégné de camomille et de paille humide. Un rire discret, une tête détournée. Que peuvent bien attendre les filles d’un garçon ? Ignorance totale des règles du jeu. L’espoir secret d’un premier pas de sa part. Et, paradoxalement, la crainte de ce moment. Les nuits se succèdent, équilibre fragile entre attente et retenue. Puis l’été s’achève. Une adresse échangée. Peu de foi en une réponse. Pourtant, quelques semaines plus tard, une enveloppe oblitérée de Vallon-en-Sully. Un cœur battant au moment de l’ouvrir, à l’abri des regards. Des mots simples, banals, prudents. Mais ils sont là. Une réponse. Puis une autre. Bientôt, des lettres quotidiennes. Une impatience douloureuse à chaque attente. L’hiver passe, réchauffé par cette correspondance secrète. Puis l’été revient. Le voyage entrepris seul. Huit kilomètres sous le soleil, valise à la main, cœur en feu. Aucun avertissement préalable. Chaque instant doit être savouré. Sur le chemin, la maison de N. apparaît. Dans la cour, un homme en blouson de cuir. Une étreinte. Elle, suspendue à son cou. Un regard échangé. Pas de surprise. Pas de trouble. Un léger sourire, un geste distant. Demi-tour. Retour chez G.-p., un sourire figé, l’estomac noué. Les lettres de N. restent longtemps dans une boîte, jusqu’au jour où elles sont brûlées. Un autre temps. L’amour s’est transformé, devenu autre chose. Peut-être à cet instant son véritable visage se révèle-t-il : le désir, ce désir de posséder l’autre plus que tout. Une incapacité neuve d’attendre quoi que ce soit – une fille, une femme, une prétendue sécurité affective, un soi-disant bonheur. Et encore, sans doute qu'à l'époque, tout cela n’était qu’une illusion de plus : imaginer le dégoût de posséder l'autre alors qu’il ne s'agissait que du reflet d'une impossibilité plus profonde – celle de se posséder soi-même. Certains souvenirs dorment, bien rangés, attendant d’être déterrés. Comme des peintures oubliées dans un grenier, suspendues à un regard qui leur rendra enfin leur importance. Ce qui est caché définit souvent bien plus que ce qui est montré. Pendant longtemps, ces histoires semblent n’intéresser personne. Puis, un jour, une oreille attentive. Quelqu’un qui comprend. Et le passé reprend vie. À la relecture de cette histoire des années plus tard, une interrogation persiste : l’attente de l’amour n’est-elle pas, en fin de compte, plus précieuse que l’amour lui-même ? Peut-être est-ce cette promesse, ce vertige du possible, qui confère au désir sa force et son mystère. Comme si toute possession portait en elle la fin de l’enchantement, la dissipation de l’illusion. Un mécanisme silencieux, une mécanique intime qui trouve un écho troublant dans ce monde où l’on chérit plus l’illusion d’un avenir radieux que la réalité d’un présent atteint. Peut-être l’amour, comme tout ce qui se convoite, ne se vit-il pleinement que dans le manque qu’il creuse.|couper{180}

Carnets | Atelier

19 février 2025

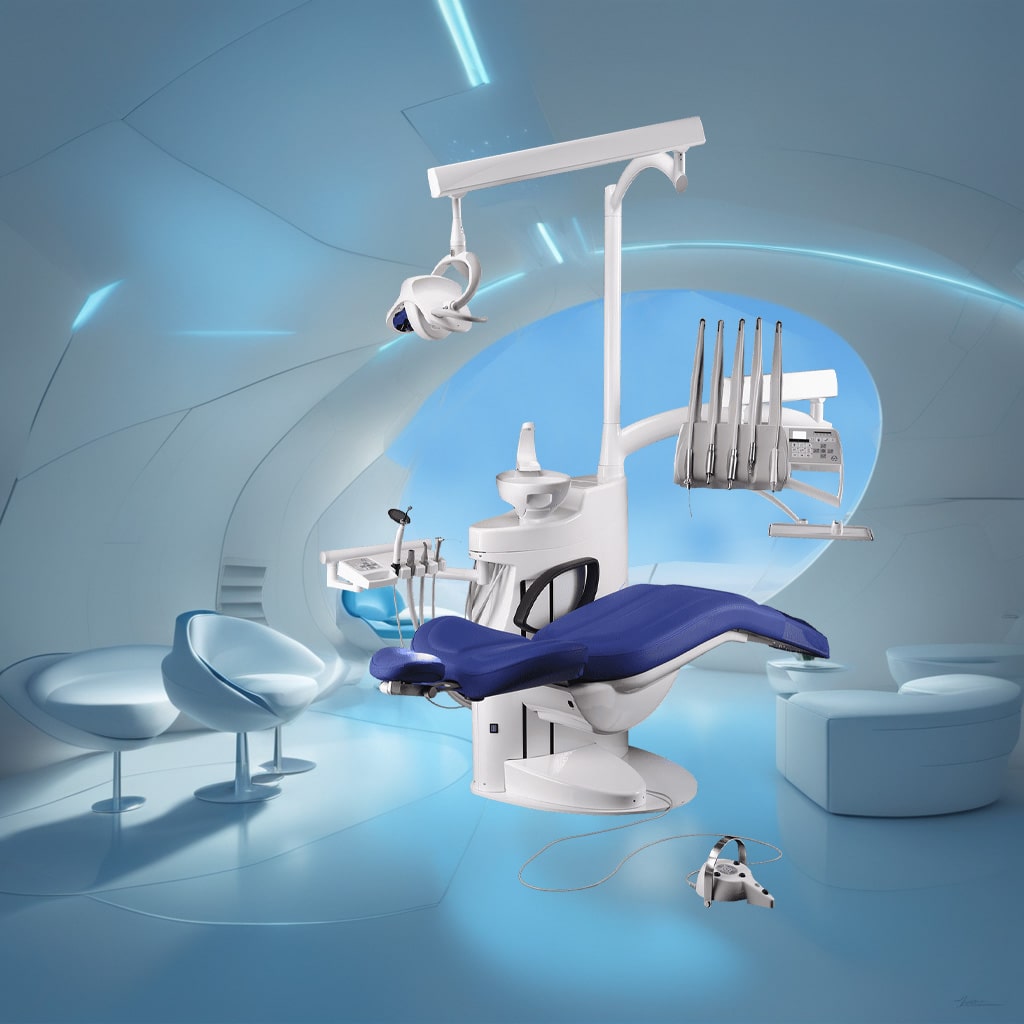

Il pense que c’est fini. Que cette boucle, il va encore la boucler, pour la forme, histoire d’être sûr. Depuis plusieurs jours, une douleur assez précise, assez tenace — une dent, disons, mais pas n’importe laquelle, celle qui fait mal — l’empêche de penser correctement, ou du moins d’avoir l’illusion qu’il pense correctement. Il résiste, encore, dans une posture qui tient autant du stoïcisme que du pur entêtement. Il observe, avec une sorte de patience scientifique, la douleur monter, descendre, pulser, se diffuser, revenir plus vive. Pendant ce temps, le monde s’effondre, paraît-il. Ce n’est pas une exagération, c’est juste une observation factuelle : guerres, famines, politiques absurdes, températures record. Une dystopie de série B qui s’écrit en temps réel. Il pourrait s’en alarmer, il pourrait agir, mais la douleur de la dent a ceci de pratique qu’elle ramène tout à une échelle plus proche. Plus domestique. Un nerf exposé, une mâchoire qui proteste. Un micro-drama dans un macro-chaos. Il n’ira pas chez le dentiste. Pas encore. Pas maintenant. Pourquoi ? Toutes les raisons d’y aller semblent évidentes, toutes les raisons de ne pas y aller également. Il reste là, dans cet entre-deux parfait où la nécessité ne s’impose jamais vraiment. Autrefois, il aurait attendu qu’une femme s’en mêle. Un appel, une voix légèrement inquiète, une main sur son bras : Tu devrais vraiment consulter. Mais il sait qu’il ne l’écouterait même plus. Il hoche peut-être la tête, marmonne une promesse vague, mais rien ne suit. Il n’y croit pas plus qu’à tout le reste. Et pourtant, il écrit. C’est sa seule concession au mouvement.Une lucidité qu’il qualifie de terrifiante certains jours, d’apaisante d’autres. Une lucidité qui ne sert à rien, mais qui est là, qui tient bon, qui le garde debout. Voilà où il en est : pas guéri, pas fichu, pas sauvé. Juste là. Quelques heures plus tard : Dans ces cas-là, la sagesse, autant qu’elle puisse exister, impose de se rendre chez le dentiste. Musique douce, basculement du fauteuil vers l’arrière, bouche grande ouverte, la sensation un peu désagréable d’un doigt caoutchouteux qui pénètre dans la bouche. Une voix jeune, presque joyeuse : "Et là, ça vous fait mal ?" C’est à ce moment qu’il pense au "de base" que ne cessent de dire les petits-enfants. De base, il suffit de se rendre chez le dentiste pour ne plus savoir quelle dent fait mal. Et c’est vrai. Maintenant qu’il est là, impossible de désigner avec certitude le point d’origine. Il a mal, oui, mais où exactement ? Cette molaire, celle du fond, ou plutôt celle d’à côté ? La douleur se dérobe au moment où elle devient soignable. Forcément. Bon, a dit la voix jeune derrière lui, je vois plusieurs caries donc on va soigner tout ça. Mais avant, je vais vous faire un petit détartrage. C’est là qu’il demande qu’on le pique. Sans doute à cause de la volonté d’amoindrir le supplice du détartrage par l’adjectif qualificatif apposé. "Un petit détartrage." Non, il ne veut pas de ce "petit". Il sait ce que ça cache. Il ne veut pas d'euphémisme, ni de la douceur feinte. Il veut l’anesthésie, tout de suite, avant qu’on ne tente de lui faire croire que ça ne fait pas mal. La voix jeune hésite, sourit. Le doigt en caoutchouc bat en retraite. Un patient qui réclame une anesthésie pour un détartrage, ce n’est pas si fréquent. "Vous êtes sûr ?" Il l’est.|couper{180}

Carnets | Atelier

8 février 2025

Des fois, j’ai honte, des fois non. Ça dépend de la résonance du monde. Si j’ouvre la fenêtre et que j’entends les oiseaux, oui. Si j’entends le camion-poubelle, non. La honte ne dépend pas que de moi. C’est la résultante d’une mise en scène, à la fois côté cour et côté jardin. Il est assez rare d’avoir honte assis dans une salle de cinéma. Cela ne m’est arrivé que trois fois, au collège, lorsqu’on m’infligea la vision d’Auschwitz, le père Kolbe se sacrifiant à la place d’un autre. Mais honte pour nous tous. Pour l’espèce. Ensuite, la honte est une prémisse. Je reste rarement figé de honte, empêtré dans la honte. Honteux n’est pas un état stable, mais volatile. Ou du moins, une fois la honte bue, il reste ce dépôt crasseux au fond du verre, sur lequel on ne se gênera pas pour resservir du rouge à son voisin. Si tant est qu’un voisin, dans les environs, soit assez cinglé ou ignorant pour venir boire un coup à la maison. Bien sûr, il y a de la honte, mais elle se transforme généralement assez vite en rage, en haine. C’est la pente naturelle de la chose. Il faut attendre parfois des mois pour que certaines hontes se transforment en trésor. Toujours la vieille histoire de dragon et de meurtre. Tout cela est imaginaire, virtuel évidemment. Mais, quand même, à chaque fois, on y laisse un petit bout de cœur ou de cerveau bien réel. J’aurais du mal à être ami avec quelqu’un qui ne montrerait aucune réticence à table. Qui engloutirait de bon cœur du bifteck, des choux-fleurs, tout en parlant d’autre chose que de la tendreté de la viande, de l’onctuosité des crèmes. Je veux dire, dans le fond, que j’ai simplement bien du mal désormais à vouloir être ami avec qui que ce soit. À la fois parce que ma honte naturelle m’en empêche, et d’autre part parce que la sienne, au bout d’un temps, de même. Voilà où va l’humanité, dans ce lieu où l’on n’ose plus être ami parce qu’on ne veut jamais le croupion, toujours la cuisse. Passé une sale journée comme prévu. Maux de gorge, nez coulant, du coup, parlé au minimum. Même mis de la musique pour meubler. Travail à l’encre de Chine le matin, collages l’après-midi. Et toujours ces phrases : **ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Il faisait un vent à décorner les cocus l’après-midi. **Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Bruits de voiture passant dans la rue. Train qui fonce sur la voie ferrée. Porte qui claque dans la profondeur du bâtiment. **Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Peut-être que chaque texte que j’écris dans ce journal est un *çaneresemblarien*, un *jenesaipasouj’vais.* La honte vient aussi du fait de se rendre compte que l’on n’est pas seul à éprouver les mêmes hontes. C’est un réflexe étonnant. De même qu’il est aussi étonnant de voir que les amis qui disparaissent le plus vite sont ceux qu’on a le plus aidés. Comme si la honte et une forme d’ingratitude étaient étroitement liées. La honte, en fait, peut désormais surgir de toute part, et je ne peux pas croire que ce n’est pas voulu. À nous tenir ainsi dans la honte perpétuelle de qui l’on est, on nous gouverne certainement bien plus efficacement. On ne partage que très peu ses hontes, on les conserve comme des têtes réduites accrochées au sombre réduit de la maison. Nos hontes sont nos mânes, nos lares, nos lémures, nos génies tout autant. — **"Voilà, gars, appelle-moi génie"**, me dit le dibbouk en conservant les yeux fermés quand il fait semblant de lire par-dessus mon épaule. Cette fois-ci je n'y fais pas attention. Je ne réplique même pas. je sais à présent que le dibbouk peut être aussi con que moi, aussi honteux parfois, encore que de le savoir me fait une belle jambe.|couper{180}

Carnets | Atelier

6 février 2025

© Florie Cotenceau Le mot articule, quand il s'agit d'un impératif, me fait encore pouffer sitôt que je l'entends. Puis le mot abattis s'amène avec sa tête de comptable. Et derrière lui, toute une armée d'abrutis. Numérote tes abattis, disent-ils tous en chœur. Je ne me souviens pas avoir regardé ces mots dans un dictionnaire. Leur rencontre frontale m'a enseigné un sens figuré et personnel. Voilà comment je me figure (si tu te figures qu'ça va qu'ça) le borborygme incessant du monde qui m'environne et cherche par tous moyens possibles, imaginables, à me phagocyter. Mais revenons à articule, je voulais dire quelque chose et ça m'a tellement vite échappé. Réticules serait un sac à main rempli de bruits de clefs, de cartilages en décomposition, d'osselets blancs. Quant à pédoncule, il n'indique qu' un filet baveux laissé par les limaces traversant les champs de batavia. Je dis tout ça de bonne heure pour ne pas l'oublier. Parce que j'ai lu encore qu'un homme de mon âge s'était présenté à l'hôpital pour des maux de tête et qu'on lui a diagnostiqué un océan d'eau dans le crâne. Je ne m'intéresse plus guère qu'aux événements arrivant aux femmes et aux hommes de mon âge. Il faut bien faire un choix. Parfois, je m'accorde un peu de distraction pour aller voir ce qui peut bien se passer chez les septuagénaires, voire quelques octogénaires, mais c'est tellement déprimant que je reviens vite au temps présent. À tout ce qui a l’heur d'être de mon âge. C'est de son âge, disait-on au café après avoir englouti la poire et le fromage. Sous-entendu, ça lui passera. L'âge et ses inconvénients, je suis bien désolé de le dire, ne passent jamais : ils filent, ils emportent tout sur leur passage. L'âge, le nôtre, indubitablement, nous conduit vers la pourriture, la décomposition à la fois psychologique et physique. Du coup, je me serais laissé emporter, je ne sais plus très bien où j'en suis. Un océan liquide dans le crâne, voilà. Savez-vous que ce ne serait pas pour me déplaire ? Et même, ça me botterait. Moi qui ai toujours eu des velléités de pêcheur au harpon ou de baleine blanche. Dans un crâne, certainement, les contradictions, les paradoxes s'abordent-ils copieusement, se sabrent. Hier, vers 17h30, j'ai soulevé un loup. J'étais en train de relire ce bon vieux Horla quand, tout à coup, j'ai repensé à ces impressions étranges que j'avais traversées adolescent en parvenant sur le seuil de La Ville sans nom. Comme il était l'heure du thé, j'ai laissé en plan, non sans faire un nœud à mon mouchoir afin d'y repenser vers 19h, heure à laquelle je suis suffisamment tranquille pour penser à des choses absconses, idiotes, affreusement inutiles. Figure-toi, me suis-je dit, que L. ait lu Le Horla, qu'il ne l'ait dit à personne et s'en soit inspiré. Et à partir de là, trois petits articles que l'on pourra trouver dans la rubrique lectures. Quand ils seront prêts évidemment, il faut encore les relire, sait-on jamais qu'on voie encore des pans entiers de mystère se lever, numéroter leurs abattis et, quelque part, au-dessus de cette masse grouillante et gluante, une espèce de bouffon en guenilles hurlant : — ARTICULE ! ARTICULE ! L’empereur impérial, impérativement. Le dibbouk a sorti un vieux mouchoir sale de la poche de sa redingote et l'a agité devant lui. --Adieu raison, vaches et cochons ! a t'il ajouté en se moquant bien sûr. De mon côté je me suis demandé si je n'allais pas me raser c'est jeudi, l'heure d'aller enseigner arrive à grand pas.|couper{180}

Carnets | Atelier

26 janvier 2025

Réveil à 11h. Passé la nuit à retravailler des textes, à m'arracher quelques poils du nez ou des oreilles pour tenter de comprendre ce que je voulais dire. Des voix venues d'un tréfonds insondable, abscons. Mais qu'il faut respecter malgré cela. Il faut tout respecter, même ce qui se présente comme l'irrespectuosité flagrante. Non pas dans cette sorte de servilité abominable qu'affichent les collabos malgré eux, encore qu'elle soit respectable aussi, si l'on veut. À condition de le vouloir, d'être en suffisamment bonne forme, d'avoir bu un café fort et sans sucre, amer, et d'être prêt à affronter le vaste ciel bleu qui s'étend au-dessus de la ville. Il y a dans l'auto-sabotage une forme de joie sauvage qui peut prendre la place de la mélancolie pathologique. Ce que permet le réseau social, cette mise en scène de l'auto-sabotage, est-elle un acte purement narcissique ou un acte de résistance, de révolte ? Pas à toi de le dire. Il faut sans doute ne pas vouloir le savoir pour poursuivre. L'algorithme en perd son latin et toi, tu apprends la déclinaison.|couper{180}

Carnets | Atelier

25 janvier 2025

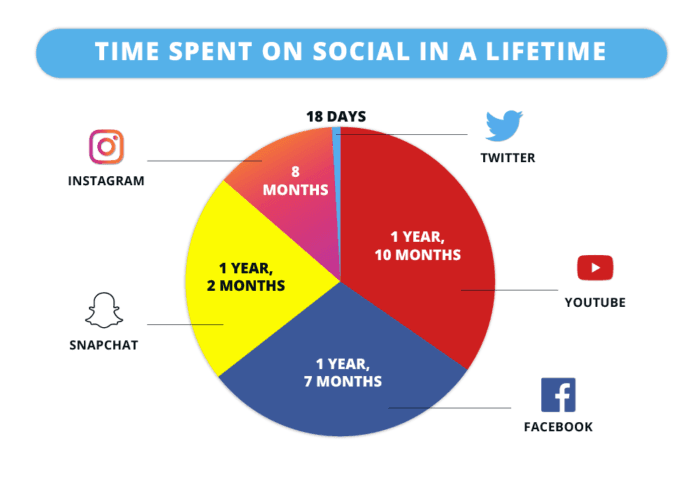

La saturation prend à la gorge dès l'ouverture d'un fil d'actualité. Cinq milliards qu'ils sont maintenant, tous là, à scroller sans fin dans le fil des catastrophes. Le doigt qui glisse et l'œil qui suit, mécanique bien huilée de notre temps. Deux heures vingt-trois en moyenne qu'on y passe, à s'intoxiquer de ces fragments de monde qui nous explosent à la figure. Le cerveau est comme ça. Plus on lui balance du négatif, plus il en redemande. Circuit de la récompense qu'ils appellent ça, les scientifiques. On cherche la menace, on fouille dans les recoins sombres de l'actualité. Comme si ça pouvait nous préparer au pire. Illusion de contrôle, qu'ils disent. L'algorithme, lui, il connaît la chanson. Il te sert ce qui fait mal, ce qui choque, ce qui indigne. Plus tu cliques, plus il t'en donne. Huit personnes sur dix qui ne lisent que les titres, alors il faut que ça saigne dès la première ligne. Dans les têtes, ça travaille. La fatigue informationnelle, nouveau mal du siècle. Le stress monte, l'anxiété s'installe, la dépression guette. On appelle ça le "doomscrolling" maintenant - ce besoin compulsif de plonger toujours plus profond dans les mauvaises nouvelles. Les chiffres sont là pour témoigner. Huit minutes de moins cette année , sur ces réseaux. Comme si le corps, quelque part, commençait à dire non. Mais c'est pas si simple de décrocher quand la peur de rater quelque chose te tient par les tripes - la FOMO qu'ils appellent ça, ces spécialistes en acronymes. Et pendant ce temps-là, la machine tourne à plein régime. Des millions de textes, de vidéos, d'images qui déferlent chaque jour. L'attention, denrée rare dans cet océan de stimuli. Tous se battent pour un bout de cerveau disponible, pour un clic, pour un like. La surcharge fait son œuvre. Cognitive qu'ils disent, les experts. Modification de la mémoire à long terme, altération du jugement, indécision. Le cerveau qui sature, qui dit stop, mais la main qui continue de scroller. Alors certains, ils commencent à lever le pied. La JOMO - la joie de rater des trucs - nouveau mantra de ceux qui veulent reprendre leur souffle. Dix, vingt minutes par jour, pas plus. Se fixer des limites, comme un sevrage. Le paradoxe est là : plus on est connecté, plus on se sent seul. Plus on consomme d'infos, moins on comprend le monde. La saturation qui mène à la paralysie, à l'impuissance. Mais peut-être que c'est ça, la vraie résistance : réapprendre à respirer entre les nouvelles. Laisser le temps au temps, comme on disait avant. Quand les écrans n'avaient pas encore avalé nos vies. La saturation, elle nous guette tous. Mais peut-être qu'il suffit parfois de lever les yeux, de regarder ailleurs. — Le monde continue de tourner même quand je ne scrolle pas- dites-le 20 fois le matin, comme un avé Maria.|couper{180}

Carnets | Atelier

24 janvier 2025

Le simple fait du vivant impose de lui-même le respect, qui est une forme de responsabilité. Ce que Lévinas nomme la responsabilité éthique envers autrui, mais étendu à la totalité du monde vivant.|couper{180}

Carnets | Atelier

23 janvier 2025

Rouge. Encore. Toujours. L’écran reflète la lumière comme une alerte. Atelier en attente. Les doigts sur le clavier. Rien. Trop. Le gras, dit le dibbouk. Mais lequel ? L’image ? Le bruit ? Les plateformes, villes flottantes. On y entre comme en exil. Mastodon. Seenthis. Bluesky. “On vient de X.” Ça marque. Ça trahit. On part, on reste. Pas pour la technique. Pour l’image qu’on donne. Qu’on perd. Reprendre le contrôle. Peut-être. Savoir se taire. Penser aux caves de l’Occupation. Machines à écrire qu’on étouffait. Papiers qu’on faisait circuler. L’urgence de dire sans se montrer. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Tout se montre. Rien ne tient. Le bruit monte. Scroll. Stop. Scroll. Stop. Prière muette. Geste nerveux. La planète brûle. On regarde. On continue. Trier. Filtrer. Laisser des traces dans la boue numérique. Mais qui regarde ? Qui suit ? Le désert gagne. Mais j’écris. Encore.|couper{180}

Carnets | Atelier

21 janvier 2025

Nouvelle proposition d’écriture reçue hier. Lue en diagonale. Pas visionné encore la vidéo. Le mot qui me vient par rapport à ma participation : décousu. Ce qui renvoie à effiloché, termes empruntés au vocabulaire de la couture. Le rapiècement n’est pas loin. Et toujours se tenir à ce rocher comme une moule : je n’écris jamais que des brouillons, l’œuvre sera pour plus tard. C’est pathétique à mon âge. Cette rébellion qui ne me quitte pas depuis mes premières tâches d’encre violette, mes tous premiers pâtés, mes débordements dans la marge. Que sais-je du point-virgule qui ne soit pas seulement un théâtre ? Pas grand-chose. Ça ressemble à une parole de Normand : pt’ête ben que oui, pt’ête ben que non. Plus longue la pause que la virgule, pas autant que le point. Marque la séparation entre deux propositions indépendantes. Hier donc, j’ai reçu une proposition d’écriture ; bien content que ce ne soit pas une énième publicité ; tout en épluchant des carottes. Il était d’ailleurs temps : elles commencent à devenir molles. Je suis revenu sur le bouquin de Tiago Forte. L’histoire de la chorégraphe qui, lorsqu’elle commence un nouveau projet, inscrit le nom du projet en caractères gras et noirs sur une étiquette, puis la colle sur une boîte. Voilà une phrase difficile à dire d’un jet. La longueur des phrases est une préoccupation : longues ou courtes, avec ou sans ponctuation ? Et s’il y en a, s’il en faut, laquelle ? Virgule, parenthèses, tirets en tout genre… Il faut que je le dise : je n’en sais rien. Je n’ai jamais vraiment voulu le savoir. Pas plus que la patate chaude. Mais à un moment — et c’est peut-être le bon désormais — il faut quand même s’y intéresser ; ça peut même créer un semblant de motivation. La prise de notes est un poème. Du moins cela peut s’en approcher. Ce que l’on conserve comme substantifique moelle d’une lecture, d’une conversation, d’une balade au bord du Rhône, d’une nuit de sommeil, d’un repas, d’une partie de jambes en l’air… Se contraindre à tendre vers un essentiel, à cerner une sensation, un embryon d’idée. C’est aussi à cela que ce petit carnet de L. doit lui servir : pour compresser au maximum toute l’information qu’il juge importante dans une journée. Ensuite il s’en sert pour écrire ses longues lettres à ses tantes. Et la combinaison des deux certainement n’est pas innocente : c’est de l’écriture ; ce n’est pas que de la correspondance ; pas seulement de la chronique ; c’est du boulot. Les longues phrases de L., en voit-il le bout quand il les commence ? Peut-être à la fois la peur et le désir de parvenir au bout ; une phrase est une vie miniature ; on écrit sa phrase comme on respire — ou bien l’inverse. Donc ces textes quotidiens, les miens, sont une sorte de mélange entre une volonté de laconisme et le refus du laconisme. La question est de savoir si je suis du genre saproxilique ou lacédémonien. Le chemin le plus court prenant souvent l’aspect rebutant d’une autoroute, possible que je préfère le papier qui — si l’on réfléchit bien — se rapproche assez bien du bois mort, de la putrescibilité : quelque chose proche d’un essentiel, de ce qui reste du rêve d’une graine voulant atteindre le ciel ; de la stupeur de celle-ci voyant autant d’encre versée sur elle en fin de partie. Donc j’en étais à cette chorégraphe, à son étiquette, à sa boîte. Elle fourre tout ce qui peut avoir le moindre lien avec son projet. Pêle-mêle : des photos, des audios, des textes… absolument tout. Et aussi sur deux fiches bristol sur lesquelles elle résume en une phrase le pourquoi de son projet. Deux fiches parce qu’on peut avoir des motivations personnelles et altruistes. L’erreur serait donc d’avoir trente-six boîtes pour se faire croire qu’on a trente-six projets et dans aucune les deux fiches bristol qu’on verrait peu à peu s’enfoncer comme des graines dans le terreau de la matière accumulée.|couper{180}

Carnets | Atelier

17 janvier 2025

Il n’y a rien. Pas d’idée, pas de phrase. Juste le vide. Je regarde l’écran, la fenêtre. Il fait nuit. J’attends. Rien ne bouge. Les mots ne viennent pas. Je cherche, je force un peu, mais tout reste bloqué. Chaque fois que je commence une phrase dans ma tête, elle s’efface. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Ce ne sera pas la dernière. Et chaque fois, le doute revient. Stupeur et tremblements. Je me demande si ça reviendra, si je vais pouvoir continuer. Aller, un peu de drama, histoire d’exalter mes globules sanguins slaves. Mais je reste. Je connais la musique. J’attends encore un peu. Je pose une phrase. "Il n’y a rien." Voilà la phrase. Elle flotte. Elle baigne comme un vieux mégôt dans une flaque de café froid. Je la regarde. Elle ne s’enfonce pas sous la surface. Elle surnage. Ça pourrait être une île. Une autre arrive. Elles ne se répondent pas vraiment. Ce sont des îles isolées, le début d’un archipel, ou ce qu’il reste d’un continent englouti. Je les observe. D’autres affleurent de ce prétendu néant. Elles s’accrochent l’une à l’autre. Le vide recule un peu. Tout commence comme ça. Pas avec des idées claires. Pas avec des mots précis. Seulement avec un geste. Celui d’écrire une phrase, même si elle vacille. Puis une autre. C’est tout. Le rien, on le fuit. On le prend pour une impasse. Mais ce n’est pas ça. C’est un espace. Un endroit où quelque chose peut naître. Il ne faut pas le forcer. Juste rester. Laisser les mots venir. Je pense à Beckett. "Fail again. Fail better." Ce n’est pas une leçon. C’est une méthode. Recommencer. Accepter que rien ne soit parfait. Écrire mal. Écrire quand même. Perec fait ça aussi. Il regarde les objets, les gestes simples, ce qui ne semble pas compter. Il commence par rien. Et ce rien devient quelque chose. Les jours comme aujourd’hui, je fais pareil. Je n’attends pas l’inspiration. Je ne cherche pas la phrase juste. J’avance dans le brouillard. Je pose des mots. Ils ne me paraissent pas bons. Tant pis. Ce n’est pas important. Ce qui compte, c’est qu’ils soient là. Qu’un acte soit posé. Au bout d’un moment, ça change. Rien de spectaculaire. Ce n’est pas rapide. Ce n’est pas extraordinaire. Il faut évacuer cette idée d’extraordinaire, je crois. La chasser, plisser un peu les yeux. Quelque chose bouge. Les phrases s’alignent. Comme les déchets que l’on voit flotter dans un bassin. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que les choses qui se ressemblent s’assemblent. Il faut des heures à ne rien faire, des jours, des années, peut-être une vie entière pour voir ça. Les choses s’assemblent par nature. Les phrases aussi. Elles trouvent leur rythme. Elles poussent. Je ne sais pas comment ça arrive. Ça vient juste parce que je décide de résister à la résistance. Je regarde le texte. Il tient debout. Pas comme je l’aurais voulu. Pas comme je l’avais imaginé. Mais il est là. Je pose une phrase. Il n’y a rien. Et cette fois, je sais que c’est faux.|couper{180}

Carnets | Atelier

6 janvier 2025

Peinture : Gérard Garouste Le savoir, c’est très bien. Mais désormais, il semble accessible à profusion, partout, tout le temps. Ce qui ne change pas, ce sont les rivalités qu’il suscite. Les vénérations absurdes. Les jalousies. C’est aussi pour ça que je recule devant des expressions comme : "Tu sais", "Moi, je sais", "Comment ? Mais tu ne sais pas ça ?". Elles m’agacent. Elles me fatiguent. F.B., lui, avance. Il s’est lancé dans une entreprise folle : décrypter les carnets de Lovecraft, ces deux lignes quotidiennes, sèches et laconiques autour de quoi il recrée toute une vie et toute une époque en parallèle de la notre 1925-2025. Je regarde ses vidéos, hypnotisé. Lovecraft écrivait peu à chaque fois, mais chaque jour dans ces commonplace books. Deux lignes par jour la plupart du temps. Moi, j’écris beaucoup, souvent pour rien. Je ne dispose pas de la faculté de concision, qui nécessite celle du tri, du rangement, propre à une certaine rigidité d'esprit. Ce qui n'empèche pas le "vouloir écrire" l'aspect obsessif ( j'ai vu qu'on pouvait désormais remplacer obsessionnel par obsessif ) Je repense à ce que disait Daniel Oster, à propos de la façon dont Apollinaire a inventé son nom. Un nom comme un Non. Un refus craché au monde. Combien de fois ai-je rêvé de m’allonger sous un chêne, attendre que les choses invisibles m’appellent par mon vrai nom ? Mais rien n’est venu. Juste quelques cacas d’oiseau. Alors je me fabrique un couvre-chef de brindilles, la tête haute. Lefol, Lepitre tu portes bien ton nom ! crient encore les gamins en riant. Mais moi, je continue d'avancer je suis César, Jésus, ou Saint Jean-Baptiste transpercé de flèches. PORC-ÉPIQUE ensanglanté. Peut-être que c’est ça, écrire : une navigation entre les brindilles et les livres, les épines , la candeur, la lucidité, le silence et le trop-plein. Peut-être que c’est dire non, à chaque fois, tout en cherchant dans ce chaos la vérité d’une seule ligne. Quelque chose qui tienne, donne l'illusion de l'unité, jusqu’au lendemain. À la fin de la journée, au début d’une autre, j’ai toujours l’impression de sortir d’un rêve. Comme d’une vidéo, d’une lecture, d’une séance d’écriture. Un tout petit moment de lucidité, extrêmement douloureux. Comme une agrafe plantée dans le pouce. Ça ne dure pas. Presque aussitôt, après être remonté à la surface, je m’enfonce à nouveau : un somnambulisme obligé pour supporter la déliquescence générale de l’époque.|couper{180}