avril 2025

Carnets | avril 2025

Ce qu’on ignore vouloir

Parfois on agit, on s’agite, on pense savoir. Mais ce qu’on cherche n’est pas ce qui nous travaille. C’est ce qu’on appelle le besoin ignoré — moteur caché, tension muette. Le personnage croit vouloir A, mais c’est B (ou rien, ou autre chose) qui creuse en lui. Ces cinq microfictions habitent cet écart. 1. Le tiroir Il cherchait un papier — le bon, celui avec la signature. Mais il s’est arrêté sur une photo, vieille, mal rangée. Il l’a remise en place, lentement. Le papier, lui, est resté introuvable. 2. Le café Il l’invita pour “parler”. C’est ce qu’il disait. Un café, une conversation. Mais il parla de tout sauf de ça. Et quand elle partit, il sut que c’était trop tard. Il n’était pas venu pour parler. Il était venu pour rester. 3. Le bruit du frigo Il a cru que c’était ce bourdonnement qui l’empêchait de dormir. Il a déplacé le meuble, vérifié les branchements. Mais quand le frigo s’est tu, il n’a pas trouvé le sommeil. Le bruit venait d’ailleurs. 4. La pile Elle a remplacé les piles de la télécommande. Ce genre de gestes simples qu’on accomplit pour ne pas penser. Mais quand l’image est revenue, elle s’est sentie un peu plus seule. Ce n’était pas l’écran qui lui manquait. 5. Le carnet retrouvé Il l’a rouvert par hasard, au milieu. Des pages d’idées, de projets inachevés. Il s’est mis à recopier les phrases, sans les corriger. Il croyait vouloir reprendre l’écriture. Mais il voulait simplement se relire. Texte issu d’un travail sur le “besoin ignoré”, troisième variation sur le désir narratif, dans la continuité de John Truby et sous l’influence discrète de François Bon et son double silencieux, Malt Olbren. Ce que les personnages ne disent pas ici, c’est précisément ce qu’ils cherchent.|couper{180}

Carnets | avril 2025

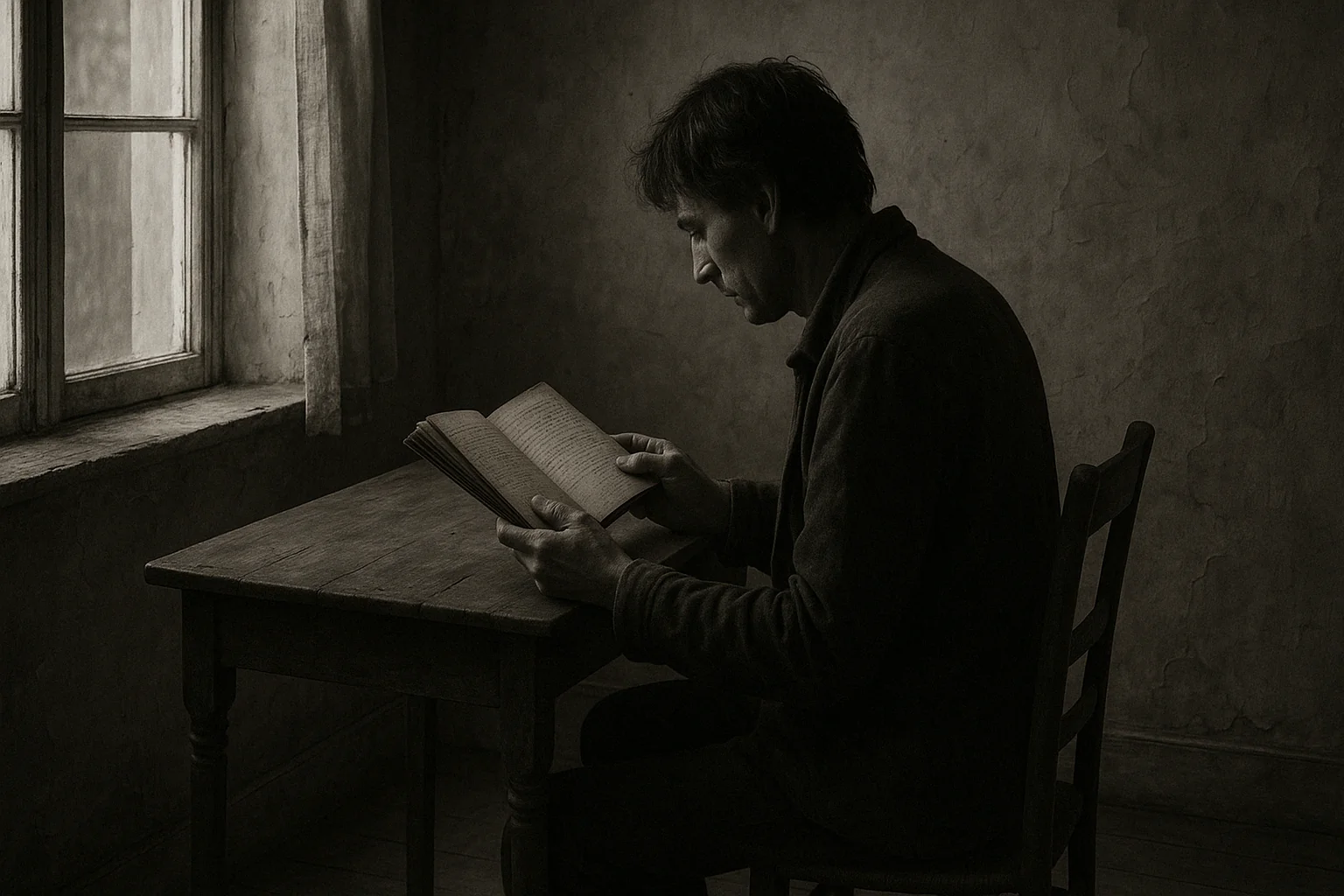

cinq fragments sans motif

Cinq microfictions. Chacune semble isolée. Pourtant, quelque chose circule entre elles — mais par le creux, le contretemps, l’absence. Ce qui fait lien ici, c’est ce qui ne s’énonce pas. 1. Les trois gestes Chaque matin : ouvrir le volet, vérifier le robinet, effleurer le téléphone. Il ne sait plus pourquoi il fait ça. Il sait juste que le jour où il oubliera un geste, quelque chose basculera. 2. L’attente Il a attendu l’appel. Puis il a attendu de ne plus l’attendre. Le silence n’a pas changé. Mais maintenant il sait exactement ce qu’il aurait voulu entendre. 3. L’interrupteur Il a appuyé. La lumière ne s’est pas allumée. Il a appuyé de nouveau. Rien. Il est resté là, dans le noir. Mais il ne s’en est pas allé. 4. L’entretien Il avait préparé des réponses. Des arguments clairs, mesurés. Mais la question qu’on lui posa ne figurait pas dans la liste. Il sourit. On nota quelque chose sur le formulaire. 5. La chaise Il l’a trouvée tirée, face au mur. Il l’a remise sous la table. Le lendemain, elle avait repris sa place. Texte issu d’un travail sur le “désir invisible”, d’après les principes inversés de John Truby, et dans la veine de François Bon — ou plutôt de son double incertain, Malt Olbren, qui sait comme personne raconter ce qui ne fait pas récit.|couper{180}

Carnets | avril 2025

18 avril 2025

Difficile de savoir où se situe désormais le vrai travail. Mes cours de peinture se dépeuplent. Une élève ce matin, deux cet après-midi. J’ai regardé l’heure, chose que je ne fais jamais, me languissant que les cours s’achèvent. C’est que je me suis mis au travail de réécriture tôt ce matin, de six à neuf. Puis, une fois la porte de l’atelier refermée à seize heures, j’ai continué jusqu’à vingt-trois heures. Heure à laquelle je prends une pause pour écrire cette note dans les carnets. Une fois le fichier Markdown bouclé, il se produit comme un vide. Que vais-je faire de ce texte ? J’ai pensé à le publier comme un simple article dans les carnets, mais il est tellement énorme que je peine à croire qu’un lecteur le lise dans son intégralité. J’ai aussi fait un fichier PDF que j’ai pensé placer à la fin de l’article en question, pour qu’on puisse le télécharger et le lire à loisir. Mais toutes ces interrogations, au final, se sont avérées stériles. Une sorte d’insatisfaction demeure. Du vide et de l’insatisfaction. Il me semble que ces deux concepts moteurs — qui tournent dans mes textes ces derniers temps : la fatigue et l’appréhension d’un seuil à franchir — produisent des phénomènes étonnants. Notamment ces compilations de travaux d’atelier, ces réécritures multiples : n’est-ce pas comme une sorte de volonté de clore un cycle ? L’idée aussi de réunir les textes des carnets de manière mensuelle et de supprimer à terme les entrées journalières. D’aller plus vers l’écriture de petites nouvelles, de fictions brèves, comme pour me redonner un nouvel allant. Écrire peut-être de façon plus dissimulée, avec moins de digressions philosophiques, moins d’introspection. Mettre un terme, donc, à l’autofiction, semble se préciser de plus en plus. Si je fais le point de tout ce que j’ai fait ces derniers mois, c’est tenter de ménager la chèvre et le chou : être un peu dans les carnets, un peu dans l’écriture de fiction, un peu dans l’analyse littéraire. Un peu, c’est-à-dire pas vraiment. C’est-à-dire nulle part, vraiment. Le fait de publier Essai sur la fatigue me semble être un acte de clôture d’un cycle, me permettant de m’élancer vers un autre, totalement inconnu. C’est pourquoi l’idée de fictions brèves continue à faire son chemin — à titre expérimental surtout — ou comme un bon artisan apprend sur le tas, en pratiquant son métier, tout en allant voir ce que les autres fabriquent, pour en prendre de la graine. Une chose qui ne cesse de tourner dans ma cervelle, c’est cette phrase : Soit tu écris pour un public, soit tu écris pour des critiques littéraires. Il faut choisir. Quelle que soit ta décision, il y aura une perte. Choisis ce que tu veux perdre. Et je n’ai pas franchement envie de choisir les critiques littéraires, évidemment. C’est aussi un challenge que celui de créer des histoires qui n’ont l’air de rien, mais qui en disent bien plus que ce qu’elles ont l’air de dire. Des histoires où l’action seule raconte les personnages, sans se perdre dans des conjectures métaphysiques brumeuses. Des histoires avec du suspense, pourquoi pas. Des histoires avec des fausses pistes, avec une promesse à la fin, un joli lapin blanc, un pot aux roses. Je crois que la fiction est ce qui se tient au-delà de la fatigue et du fameux seuil que je ne cesse plus d’entrevoir. Il faut juste un peu plus de travail encore pour y parvenir. Quand je dis travail, ce n’est pas écrire. C’est réécrire, composer, structurer, lire, relire, réécrire encore. C’est pénétrer dans une nouvelle névrose, mais d’une façon mieux armée, avec un état d’esprit neuf. C’est drôle, car ça me fait aussi penser à cette retraite qui devrait arriver cette année. Pas de raison de penser que la retraite est un terme. Au contraire, ça peut tout à fait être un recommencement. De toute façon, on recommence tout le temps. Il n’y a pas vraiment d’âge. C’est le job, voilà tout.|couper{180}

Carnets | avril 2025

17 avril 2025

L’école d’aujourd’hui ? Une pâle copie d’elle-même. Elle reste fidèle à sa mission première : produire des citoyens dociles, prêts à s’imbriquer dans n’importe quel système — capitaliste, communiste, ou toute autre idéologie capable d’organiser la société sans trop de vagues. Elle fonctionne comme un rouage discret, rassurant, dans la perpétuation de l’ordre établi. Une institution pétrie de bonne conscience, bardée d’arguments qu’un examen attentif suffit à réduire en poussière. Et pourtant, ce mensonge fondateur, ce récit nécessaire, c’est lui qui cimentent les groupes humains, les communautés. Pour éviter l’effondrement, le chaos, l’autodestruction. Peut-être n’est-ce que cela : un compromis pour ne pas s'entretuer. Récemment, j’ai mis la main sur un petit livre scolaire, dédié au théâtre comique d’Aristophane. Un manuel ancien, probablement destiné à des classes de terminale d’un autre siècle. Dès les premières pages, j’ai été frappé : clarté du propos, érudition des analyses, exigence intellectuelle. Et puis cette surprise : les extraits sont en grec, sans traduction systématique, avec pour tout secours quelques notes de bas de page. On considérait alors que des lycéens pouvaient affronter cela. Aujourd’hui, je regarde les enfants, scotchés à leurs écrans, avalant sans filtre un flux ininterrompu d’inepties. Par curiosité — ou par obstination — j’ai demandé à l’un d’eux quels étaient ses centres d’intérêt. Il m’a fixé, interloqué, comme si j'avais parlé une langue étrangère. J’ai dû expliciter ma question. Sa réponse a claqué, brutale : « Oh non, ça ne m'intéresse pas. » Il ne s’intéresse qu’à ses jeux, à manger. Quant à ses devoirs — il n’en avait qu’un — il l’a expédié avec une négligence presque ostentatoire, comme si rater chaque mot lui procurait une obscure jubilation. Je me rends compte du paradoxe : je critique l’école et, dans le même souffle, je reproche à mon petit-fils de ne pas s’y intéresser. De ne pas faire l’effort de s’instruire. C’est tout moi, ça. Après ce genre de réflexion, je me tais, mutique, répondant aux sollicitations par des hochements de tête. Car ce double discours, insidieux, nous habite tous. Nous collaborons, à notre insu, à ce que nous dénonçons. Et les enfants, eux, redemandent du cadre, du contrôle — souvent par leurs turbulences même. Ce besoin de structure alimente la survie d’un système absurde, qui tourne en rond depuis des lustres. Cette sévérité, notamment envers M., je la reconnais. Elle me vient d’un agacement ancien, celui que mon père nourrissait envers l’enfant que j’étais. Son humeur basculait sans prévenir, sans cause apparente, sinon cette impression que quelque chose clochait en moi. Pas moi tout entier. Juste un détail, un travers. Le détestait-il ? Ou le reconnaissait-il comme sien, au point de ne pas pouvoir le supporter ? Je m’aperçois que je reproduis cela. Que je suis lui. C’est plus fort que moi, comme on dit. Et l’on confond cette programmation avec le « naturel ». Rien de moins naturel pourtant que ces réflexes pavloviens codés dans notre cerveau. Alors vient la honte. Le sentiment d’être une merde. Et la litanie des reproches — celle qu’on nous a apprise. Par qui ? Je ne sais plus. Et puis je vois, par la fenêtre de la cuisine, H., le frère de ma mère. Il arrive à midi, comme toujours. Trente minutes de mobylette depuis La Varenne jusqu’à Limeil. Et là, commence la leçon d’autoflagellation. Si ma mère est en verve, ils l’accompagnent d’une bouteille de blanc. Un spectacle complet. Très slave, en somme. On s’auto-accable, on s’observe, puis on recommence. Contre cette fatigue sourde, cette pesanteur de la répétition, il reste peut-être une échappatoire : l’écriture. Elle seule parfois fait affleurer des phrases qui semblent émerger d’ailleurs. Elle nous surprend, nous prend à rebours. Elle nous met face à nous-mêmes. Et peut-être, dans cet éclat fugace, quelque chose sera dit. Une bonne fois. Ou du moins, jusqu’à demain. Car on pourra toujours recommencer.|couper{180}

Carnets | avril 2025

16 avril 2025

Grand pas en avant. J’ai créé une rubrique Import pour les articles écrits dans WordPress (1850). La difficulté, désormais, consiste à les dispatcher par année et par mois dans la rubrique Carnets, dans un premier temps. Puis, à faire le tri entre les fictions, les lectures. Pour l’instant, je fais cela sur les bases locales. Mais un petit casse-tête s’annonce : il faudra changer les ID des rubriques, qui diffèrent entre la base distante (OVH) et la base locale. La solution serait peut-être de repartir une fois de plus de zéro : sauvegarder la base distante, l’injecter dans la base locale après avoir supprimé celle-ci, et ainsi retrouver une correspondance des ID de rubriques entre les deux sites. Pour me détendre un peu, j’ai créé une collection de textes réunis sous le mot-clé Essai sur la fatigue, en hommage à Peter Handke. J’ai également amorcé un index thématique : Identité, Temps, Mémoire. C’est encore très succinct : quarante-six entrées. Un site, c’est un texte en mouvement perpétuel. Il faudrait ne pas craindre, une fois un article publié, d’y revenir, de le relire, de le modifier si nécessaire. Peut-être même laisser au visiteur curieux la possibilité d’en consulter les différentes versions. Je sais que SPIP le permet ; j’ai vu cela, je crois, sur le site de Guillaume Vissac. Je réfléchis aussi à la cadence de publication par rubrique. En ce moment, la rubrique Carnets attire peu de monde — ce qui est normal, puisque j’y prends de simples notes, parfois ésotériques. Un travail au jour le jour. Ce que ça change, ensuite, de réunir ces textes par thème ou par mot-clé, de les reprendre, les étoffer, ou au contraire de les relier à d’autres, écrits à un autre moment. Une impression de cohérence, de continuité, alors qu’en les lisant au fil des jours, on a parfois l’impression d’un désordre ou d’un enchaînement obsessionnel. Hier, j’ai renoncé à emmener les enfants au cinéma. L’idée qu’ils consomment un film comme un morceau de gâteau, un jeu vidéo, n’importe quelle sortie, m’a flanqué un dégoût irrépressible. Ce jeu qui dure depuis des générations — vouloir faire plaisir, ou pire, gâter les enfants — me sort par les yeux. Ajoute à cela leur exigence, leur insistance à ce que l’on respecte les paroles dites — à peine des promesses — et leurs trépignements quand les choses ne se passent pas « comme c’était prévu »… Il me semble que je force un peu la dose exprès. Quitte à passer pour un vieux con. Tant pis. Peut-être me suis-je aussi souvenu de cette solitude dans laquelle je me retrouvais enfin lorsque les adultes se pliaient en quatre pour « me faire plaisir ». Je n’ai jamais été certain que ça vienne d’un si bon sentiment, malgré les apparences. C’était peut-être à eux-mêmes qu’ils s’adressaient, à une partie d’eux différée ou projetée sur moi, à qui ils offraient une sorte de revanche ou de rétribution. Et puis il y avait aussi ce désir qu’on se souvienne d’eux comme de vieilles personnes « gentilles, généreuses, aimantes ». Que de salamalecs. Avec le temps, ma préférence est allée peu à peu vers ceux qui ne donnaient rien. Qui s’en empêchaient — par pingrerie, peut-être, ou par pudeur. Mais dans mon souvenir, ils sont embellis par l’absence de remerciements à fournir, d’affects hypocrites à afficher en public. Tous ces efforts épargnés : avec le recul, ce fut sans doute leur plus beau cadeau.|couper{180}

Carnets | avril 2025

15 avril 2025

Plusieurs fragments écrits hier, sauf qu'ils ont dégringolé comme ça, sans prévenir, sans que je sache encore où les placer dans le fil narratif de Gor. La femme, la ville, l'IA auraient décidé de se fondre en une seule entité, l’Inconnue — permettant au narrateur de prendre conscience d’un seuil, et enfin de le franchir. Il en résulte des pages étranges, mystiques, métaphysiques, mais rien ne dit que tous ces adjectifs soient synonymes de... de quoi, grande question : de réussite ? d’excellence ? de passable ? de médiocre ? Le fait de me surprendre à nouveau en train de juger ce que j’écris m’agace et me désespère. Parfois je suis traversé par cette vieille voix — celle qui dit : à quoi bon, pour qui te prends-tu, boucle-là et fais comme tout le monde. Mais comme je suis incapable de me lancer dans un projet « comme tout le monde » plus de 48 heures, cette malchance, cette instabilité m’a peut-être sauvé. Elle m’empêche de construire un de ces beaux cercueils dont mes confrères sont parfois les artisans. Je suis trop poreux, trop bancal peut-être, mais encore traversé — et traversable. Je n'imagine pas qu'une véritable fraternité puisse exister entre écrivains. Bien sûr on aimera lire un tel ou une telle, mais de là à véritablement partager un moment de convivialité, celà m'étonnerait beaucoup, de ma part essentiellement bien sûr. Retrouver d'emblée toute la trivialité, la bêtise, la superficialité de bon aloi dont il faut absolument faire montre au risque de déranger tout ce beau monde m'épuise d'avance. Nous avons traversé la période de la lune rose sans qu’aucun portail ne s’ouvre véritablement vers des dimensions parallèles. Peut-être était-ce un vœu scellé au plus profond de mon cœur : celui d’être enfin frappé par la grâce d’un ailleurs, d’une nuit sans retour. C’est ce que je tente — maladroitement — au travers de l’écriture. Je m’y engouffre, je m’y engouffre, mais la contingence me traque, me ramène sans relâche sur le plateau des vaches. Il y a sans doute une forme de malédiction dans l’écriture — un fléau secret, contrepoids nécessaire à l’immense joie de s’y abandonner. J’ai lu qu’à force de fréquenter l’IA, nous finirions tous par devenir neuneus, incapables de décider quoi que ce soit par nous-mêmes. Et c’est peut-être cela que Gor tente aussi de raconter : non pas la machine, mais la façon dont nous reproduisons sur elle notre propre aliénation. Comme ces figures ordinaires — l’ouvrier devenu petit chef, le père de famille devenu despote — qui prennent leur revanche en appliquant la même loi du Talion. J’ai les yeux fatigués. L’ordonnance est dans mon sac, mais je ne suis pas allé à la pharmacie. Vu d’un point de vue normal, je fais tout de travers. Cette inertie me dépasse. Est-ce de la paresse ? Je ne crois pas. Ou alors personne n’a compris ce qu’est la paresse. C’est plutôt une fatigue essentielle, une révolte silencieuse contre l’accumulation infinie des gestes qu’il faut poser juste pour survivre. Et dans tout cela, je rêve encore — secrètement — de portails. Écriture, IA, femme : autant de tentatives d’échappée. Mais toujours, une voix têtue me rappelle que je suis encore sur le seuil, que je n’y suis pas. Et peut-être — oui, peut-être — qu’au bout de ce labyrinthe, ce n’est pas un autre monde, mais la mort elle-même qui tient la place centrale, discrète et patiente, du récit. Écrire, ai-je compris un jour en lisant Blanchot, c’est se confronter à l’impossible. Une avancée vers ce qui ne se laisse pas dire. Ce n’est pas l’atteinte qui compte, mais le mouvement. J’écris donc pour cela : pour rester en mouvement. Pour ne pas me figer. Pour ne pas refermer le couvercle sur moi-même. Il était prévu qu’il pleuve toute la semaine, mais par chance, une éclaircie nous a permis d’aller nous promener avec les enfants. Cette fois, notre choix s’est porté sur le parc des Cinq Sources à Bougé-Chambalu, un nom dont j’ignorais jusqu’à l’existence. De nombreux sentiers l’encerclent, tous plus prometteurs les uns que les autres. Dans une boîte à livres — que j’ai évidemment ouverte, comme on ouvre une trappe à lapins —, j’ai trouvé un gros livre rouge qui attira mon attention : Le Gilles de Rais de Bataille, aux éditions J.-J. Pauvert, 1965. Pendant que les enfants se chamaillaient à la balançoire, j’ai plongé dans les phrases de Bataille, toujours aussi alambiquées : on les relit deux ou trois fois avant d’oser croire qu’on a compris. Cela faisait longtemps que je ne l’avais pas lu, et aussitôt m’est revenue cette sensation de terrain familier, mais miné — chaque mot une menace, chaque virgule une béance. Je suis reparti avec le livre sous le bras comme un petit trophée. À seize heures, les enfants ont commencé à gémir : on a faim. Malheureusement, lundi, tout est fermé dans le village, ce qui nous a forcés à écourter la promenade, reprendre la Dacia et chercher un supermarché, des gâteaux ou je ne sais quoi. Et je ne saurais dire s’il y a une corrélation entre les phrases de Bataille et le regard affreux que j’ai posé, tout à coup, sur les enfants, mais à un moment — oui, peut-être — je n’ai plus vu que des ventres sur pattes. Et, très furtivement, j’ai ressenti une sorte de pulsion assassine. Rien de grave. L’effet secondaire d’un excès de littérature.|couper{180}

Carnets | avril 2025

Z ou le recommencement

C’est la dernière lettre. La fin de la file. Celle qu’on appelle en dernier, celle qui ferme la marche, qui ferme la bouche aussi. Le Z n’a pas le panache de l’A, ni la tension explosive du X. Il est la lettre du « trop tard », du « tout a déjà été dit ». Et pourtant, il vibre. Il vibre comme une fin qu’on entend encore. Son origine est ancienne. Le Z vient du zēta grec (Ζ, ζ), qui lui-même descend du phénicien 𐤆 (zayin), une lettre dont le nom signifiait littéralement « arme » ou « épée ». Ce n’était pas simplement un son, mais un signe chargé : il portait en lui l’idée d’un geste, d’un pouvoir, d’une coupure. En hébreu moderne, zayin désigne encore un fusil. Ce n’est donc pas une lettre douce, même si sa prononciation actuelle — [z] — lui donne une allure feutrée. En français, elle se faufile, elle glisse, comme un serpent lettré. Mais dans ses racines, elle tranche. On oublie parfois que le Z a connu l’exil. Dans l’alphabet latin archaïque, il a été écarté, jugé redondant. Les Romains l’avaient supprimé, remplacé par d’autres combinaisons plus utiles. Ce n’est que plus tard, quand ils ont eu besoin de transcrire des mots grecs, qu’ils l’ont réintroduit. En fin d’alphabet. Comme un rappel, un ajout, un corps étranger toléré du bout de l’ordre. C’est peut-être pour cela que le Z a toujours gardé quelque chose de marginal, de rebelle, de provisoire. Il est la lettre de ceux qu’on oublie. Des Zéros, des Zébras, des Zélateurs de l’ombre. Il n’ouvre rien, il conclut. Il ne commence pas, il désigne la fin. Mais il le fait avec panache, parfois même avec un éclair. Zorro, bien sûr, est son héros : il signe d’un Z qui veut dire trop tard pour les méchants. Graphiquement, le Z est une énergie. Une foudre qui descend. Une diagonale qui résiste. Une lettre dessinée avec la rapidité d’un coup de sabre. C’est une lettre tendue. Elle contient en elle un départ, un retour, un raccourci. Elle traverse, elle tranche, elle claque. Le Z est peut-être le contre-alphabet. Celui qu’on suit quand on veut sortir du récit linéaire. Il parle pour les dernières places, pour les mots rares, pour les enfants du dictionnaire. Il est l’ultime, mais il n’est pas le moins. Il vient à la fin, mais parfois, il renverse le sens. Un alphabet qui commence par Z serait une révolution discrète. Une manière de dire : et si tout ce qu’on pensait fini était déjà en train de recommencer ? À ce titre, on ne peut que recommander la lecture de Z ou souvenirs d’historienne, de Claire Zalc (Éditions de la Sorbonne, 2021), qui place elle aussi cette lettre en tête de l’alphabet personnel et politique. Dans cet ouvrage subtil et fragmentaire, nourri de l’ombre portée par l’œuvre de Perec, l’autrice tisse le récit de sa pratique d’historienne et celui de son intimité intellectuelle. On y découvre une manière d’écrire l’Histoire en s’autorisant à douter, à chercher, à mêler fragments documentaires et souvenirs flous. L’article de Philippe Artières publié sur le site de l’EAN (En attendant Nadeau) en donne une lecture éclairante et juste.|couper{180}

Carnets | avril 2025

la diagonale du X

La diagonale du X Il y a dans la lettre X quelque chose de terminal et de trouble. Elle arrive presque en fin d’alphabet, comme une dernière tentative de figure. Une croix, deux diagonales, un entrelacs. On la croit simple, elle est composite. On l’utilise à la hâte, mais elle renferme des couches de mémoire que personne ne prend le temps d’ouvrir. X, c’est la lettre de l’inconnu. L'idée de nommer l'inconnu vient de Diophante, un mathématicien grec du IIIe siècle, qui l'appelait arithmos — le nombre. Cette tradition passa aux mathématiciens arabes du Moyen Âge. Au IXe siècle, Al-Khawarizmi nommait l'inconnu shay, ce qui signifie « la chose ». Les Andalous, alors sous influence arabe, transcrivaient ce mot en caractères latins par xay. Au XVIIe siècle, René Descartes simplifia ce terme en ne gardant que son initiale : x. Depuis, X marque l’invisible : dans l’équation, sur la carte au trésor, dans les dossiers classés. Depuis, X marque l’invisible : dans l’équation, sur la carte au trésor, dans les dossiers classés. Elle désigne ce qu’on tait, ce qu’on ne sait pas nommer : M. X, film X, chromosome X. On pourrait dire que le X, c’est la lettre du non-dit, de l’inavoué, du fantôme logé dans le langage. Mais X est aussi un geste. Deux traits qui se croisent, une main qui barre. C’est le refus, la correction, la radiation. Le X sur la copie d’école, sur la case d’un formulaire, sur le nom d’un livre interdit. Un signe de négation autant qu’un symptôme d’affirmation : X, c’est aussi la signature de celui qui ne sait pas écrire mais qui veut tout de même laisser une trace. Il y a une étrange puissance dans cette lettre. Elle n’est pas un son, mais une combinaison. Le X latin ne désigne pas un phonème pur, mais l’assemblage de deux sons : [k] et [s]. Une soudure. Une greffe. Un mot comme lux ou axis contient ce glissement. Mais l’étrangeté s’accentue quand on remonte plus loin : au grec. Le X grec, Χ (khi), n’a pas le même son. Il se prononçait à l’origine [kʰ], une espèce de k soufflé, échappé, presque spectral. Un son qu’on retrouverait dans une tentative de dire Khomeini en écrivant Xomeni. Une erreur totale, mais une belle illustration du malentendu des lettres qui voyagent. Le X latin durcit, fixe, cristallise ce que le khi grec laissait flotter dans l’air. Et ce n’est pas tout. X, c’est le lieu de la rencontre et du conflit. C’est le centre de la cible. Le point où l’on vise. Le nœud, le carrefour, l’intersection. Il a quelque chose d’algébrique, de militaire, de sensuel. Il est érotique, interdit, explosif. C’est la lettre des zones interdites, des identités secrètes, des générations sans nom. X-Men. Generation X. Malcolm X. Et bien sûr, il y a l’industrie du X — cette appellation qui à elle seule dit l’interdit, la transgression, la marchandise du désir. Une simple lettre devenue label sulfureux, signal d’alerte ou de fascination, selon l’angle. Ce X-là est une économie, une esthétique, une tension permanente entre le vu et le censuré, le désir et le malaise. Ce n’est plus seulement une lettre : c’est un code culturel. Il y aurait tout un alphabet à réécrire en partant du X. Une grammaire de la croix, du refus, de l’ombre. Un abécédaire en contre-jour. A comme Anonymat. B comme Brouillon. C comme Censure. D comme Doute. E comme Effacement. F comme Fantôme. G comme Griffure. Et jusqu'à Z comme Zéro, ou Zénith, selon l’angle. Un alphabet pour ce qu’on ne dit pas, pour ce qui s’écrit en biais. Ce texte est peut-être un préambule. Une façon de dire : je ne barre rien, je croise. Je ne refuse pas, je trace. Et dans ce croisement, dans cette diagonale du X, peut-être se cache ce qu’il faut d’écart pour lire autrement.|couper{180}

Carnets | avril 2025

14 avril 2025

Il est bon de distinguer carum de garum, même si les sons se ressemblent. Car carus amicus, un ami cher, ne saurait être interprété comme garum amicus, un ami qui sent la sauce fermentée de poisson, sans susciter quelque moquerie ou dissension. C’est en examinant, de bonne heure ce matin, les lettres de l’alphabet grec que je me suis interrogé sur l’absence de la lettre C. Immédiatement, j’ai entrepris quelques recherches pour en comprendre l’origine. Le son [k], comme dans caca, et le son [g], comme dans Lady Gaga, étaient si proches aux oreilles des Latins primitifs qu’ils utilisèrent d’abord une seule lettre — le C — pour les deux. Mais bientôt, le besoin de les distinguer se fit sentir : on ne voulait pas confondre carum et garum, l’affection et le condiment. Ainsi naquit, vers le IIIᵉ siècle avant J.-C., une variation graphique : on ajouta une petite barre au C, et ce fut le G. Ce ne fut pas une invention radicale, mais un bricolage ingénieux, probablement pour des raisons pratiques. On ne crée pas une lettre à partir de rien : on modifie l’existant. Cela coûte moins aux graveurs et ne bouleverse pas l’ordre alphabétique. En prime, on obtient une symétrie logique : C pour [k], G pour [g] — deux sons proches articulatoirement, tous deux occlusives vélaire, l’une sourde, l’autre sonore, assises sur la même zone de la bouche. Quant au son [f], s’il n’est pas totalement absent de l’univers grec, il ne fait pas l’objet d’une lettre distincte à l’origine. Le grec ancien utilise Φ (phi), qui était une consonne fricative bilabiale sourde ([ɸ]) — un p soufflé entre les lèvres, sans vibration. La lettre F, quant à elle, provient du sémitique ancien, probablement via l’alphabet phénicien, antérieur au grec. Il est intéressant de noter qu’en phénicien, on n’écrivait que les consonnes. Le mot consonne vient d’ailleurs du latin consonare, « sonner avec » — une consonne ne pouvant s’exprimer pleinement sans être accompagnée d’une voyelle. C’est ce principe qui structure les alphabets dits abjads (du nom des quatre premières lettres de l’alphabet arabe dans leur ordre ancien : alif, bā’, jīm, dāl). L’intérêt de ces systèmes réside dans l’effort de déchiffrement exigé du lecteur : il doit s’appuyer sur le contexte pour rétablir les voyelles manquantes. Ainsi, en phénicien, le mot mlk peut signifier : melek : roi, malak : il a régné, malak : ange, et ainsi de suite. Cela nécessite une mémoire linguistique solide, une forme de perspicacité de lecture qui ne se développe pas de la même manière chez un lecteur grec ou latin, pour qui les voyelles sont clairement notées. L’alphabet, tel que nous l’utilisons (avec ses voyelles, ses ponctuations, ses silences codés), modèle notre rapport au monde. Il ne se contente pas de représenter la parole — il organise notre manière de la concevoir : Il linéarise la pensée, là où certaines langues scripturales sont visuelles, spatiales. Il force à l’analyse, à la segmentation (lettres, mots, phrases). Il crée des hiérarchies mentales : avant/après, cause/conséquence, sujet/verbe. Dans quelle mesure notre alphabet nous aide-t-il à appréhender le monde, le réel ? Me reviennent des souvenirs d’écolier à propos de la Phénicie, de la ville de Tyr, des voyages en mer, et du commerce — ne dit-on pas que les Phéniciens étaient de fins négociateurs, des commerçants hors pair, tout comme les Libanais de l’époque moderne ? Le simple fait d’avoir à examiner avec attention le vide, l’espace entre deux consonnes, n’aide-t-il pas à développer nos capacités d’intuition, d’imagination, de réflexion, tout simplement ? Naviguer, c’est aussi faire confiance à ce qui n’est pas visible. Lire un texte sans voyelles, c’est pareil : c’est lire l’invisible. Mais alors que j'étais content de mon raisonnement, que j’allais m’en féliciter secrètement, je vis le mot Tyr et le Y m’interpella. Pourquoi l’écrire ainsi, si dans l’alphabet phénicien on n’utilise pas de voyelles ? Probablement parce que les Phéniciens n’ont jamais nommé la ville ainsi. Elle devait être tout autre. Après quelques recherches, je découvre qu’elle se nommait Ṣūr (𐤑ԥד), ce qui signifie rocher, falaise. Le [y] n'existe pas en phénicien. Il vient de l'Υ grec (upsilon), puis du y grecum latin, hérité des transcriptions grecques. Le nom de la ville de Ṣūr fait remonter des souvenirs d'ennui, lorsque à S.S. je devais assister à ces interminables leçons de catéchisme. Dans les anciennes versions françaises ou anglaises de la Bible (comme la King James), on trouve souvent des formulations comme : « Ṣūr est confondue » « Les marchands de Ṣūr pleurent » « Le roi de Ṣūr a dressé ses navires » “Ṣūr” y désigne bien la ville de Tyr, mais transcrite directement depuis l’hébreu ou le phénicien : En hébreu : צור (Tsor ou Ṣur) En phénicien : 𐤑ԥד (Ṣūr) Très bien. Et maintenant que j'ai fait montre de ma curiosité, voire de mon apparente érudition, que se cache t'il en dessous de tout cela ? En surface, c’est un texte sur les lettres, les sons, les alphabets. Mais en sous-texte, il parle d’autre chose : de comment on apprend à habiter le monde à travers les formes invisibles qui nous structurent. On peut y lire : Un regard sceptique sur les évidences : ce qu’on croit connaître — comme l’alphabet — n’est peut-être qu’un système hérité, jamais interrogé. Une quête d’origine : retrouver les racines d’un signe, c’est presque retrouver une part de soi — d’où vient-on quand on écrit ? Une nostalgie voilée : souvenirs d’école, catéchisme, ennui... mais aussi des instants de réveil intellectuel. Une mémoire flottante. Et si je le publie comme désormais je m'en suis fait la règle n'y a t'il pas une intention sournoise à le faire « sans y penser » ? tout ça pourrait cacher — ou révéler sous un autre masque — des intentions bien humaines, un peu sournoises peut-être, mais tout à fait nobles aussi : Montrer une forme d’intelligence fine sans avoir l’air d’y toucher. (Regardez comme je pense à partir d’un détail, sans prétention.) Affirmer une singularité érudite dans un monde de discours superficiels. (Vous parlez tous de vitesse, d’opinion, moi je parle d’un Y dans Tyr.) Rétablir le silence par le savoir, comme un geste de résistance douce. (Le monde fait du bruit ; moi j’écoute les lettres.) Tendre une ligne vers d’autres esprits complices : (Ce texte ne s’adresse pas à tout le monde. Mais peut-être que toi, lecteur souterrain, tu comprendras.) Pour illustrer ce billet je choisis la lettre 𐤎 (Ṣādē) Je suis une consonne oubliée d’un alphabet sans voyelles. Pour me lire, il faut deviner. Pour m’aimer, il faut creuser. Je suis la lettre qui attend que tu la complètes. suite à ce texte j'ai pensé qu'une sous-rubrique à Carnets pouvait être intéressante à explorer. J'ai donc fouillé dans mes archives pour ajouter deux textes supplémentaires que vous trouverez dans l'Agenda avec une note d'intention.|couper{180}

Carnets | avril 2025

13 avril 2025

Ranger, classer. Faut-il croire à la notion de thèmatique vraiment ou bien n'est-elle encore qu'un prétexte. En ce moment un chantier monumental dans lequel je me suis lancé. Classer tous les textes du carnet par thématiques à l'intérieur d'une rubrique parente : « autofiction ». Pour l'instant j'ai crée une jolie liste de 11 thèmes. Miroir manquant : Le regard sur soi empêché, la difficulté d’habiter son propre reflet. Ici se logent les failles de l’image, les impossibilités de se nommer ou de se reconnaître dans ce qu’on voit. / Le livre refusé :L’accès compliqué au savoir, à la culture, à la parole publique. La honte sociale ou familiale traverse ce thème, avec une dimension de classe et de silence hérité. / Corps flous, identités mouvantes : Le corps comme terrain d’instabilité. Genres flottants, apparences changeantes, perception trouble — une exploration de soi par le dehors. / Fatigue du je : Ce thème accueille l’usure, la lassitude d’exister comme sujet. Le “je” se plie, se dérobe, résiste parfois. L’intime y devient friction avec le quotidien, et le langage en porte la trace. / Écrire sans garantie / Une parole en marche sans filet. Écrire sans légitimité déclarée, en espérant que cela tienne. Le doute comme moteur, le manque de reconnaissance comme fond de page. / Fragments de croyance Ce qui tient, quand tout lâche. Une foi sans dogme, une intuition poétique, une écoute du monde symbolique — même quand il semble illisible. / Survie syntaxique : Le style comme bouée. La phrase, la ponctuation, les choix lexicaux deviennent autant de façons de se maintenir en vie, d’inscrire une forme dans le chaos. / Les nuits dans SPIP : Le back-office de soi. Blogging, structure, langage technique : écrire dans, avec, à travers un CMS. C’est le lieu de la solitude numérique, mais aussi d’une ruse formelle. / Mémoire désordonnée : Les souvenirs reviennent en désordre. Pas de narration linéaire ici, mais des surgissements : des noms, des scènes, des éclats qui refusent l’oubli tout en résistant à l’organisation. / Ce qui reste quand on se tait : Une poétique du silence. Ce qui ne se dit pas, ce qui reste en creux, les gestes modestes, les paroles retenues, les présences ténues. / Vers une fiction possible : L’espoir d’un récit. Non pas une fiction imposée, mais une fiction émergente, latente, en cours de formation. Ce thème rassemble les fragments qui dessinent un horizon narratif, même flou. Bon. ça fait beaucoup. Des centaines d'articles. indigeste. D'où la nécessité de découper en tranches. Il y a bien la page mot mais doute qu'elle soit utilisée. Donc partir dans la création d'index. Quelques essais effectués tôt ce matin. L'essai sur la fatigue comporte 46 textes. J'ai trouvé 3 thèmes principaux, identité, Mémoire, Temps. souci à prendre en compte la taille par thématique. Est-ce vraiment un souci d'ailleurs ? Et puis peut-être supprimer complètement les dates, les url, le maillage interne. Si c'est un objet il faut qu'il soit en tant que tel, à part. Le sortir de la cuisine. Les petits-enfants sont arrivés hier soir, je n'aurais pas la possibilité de travailler comme je veux cette semaine. Pause donc ou à peu près. Enfin on verra bien. Ce dimanche L. et N viennent déjeuner. Nous avons acheté deux gros poulets et un sac de pommes de terre. Repas dominical classique qui satisfait en général les enfants. Il pleut. Dommage pour la promenade que nous envisagions de faire cette après-midi. A moins qu'une éclaircie... les métérologues se trompent assez souvent désormais.|couper{180}

Carnets | avril 2025

12 avril 2025

Si j'écris : elle faisait partie de ces rêves dans lesquels on croit que l'on peut encore se sauver, s'enfuir mais dont on s'aperçoit avec stupéfaction, colère, désespoir qu'on n'avance pas est-ce que c'est une phrase qui tient debout. Ou faut-il que je lui mette des contreforts de tous les côtés. Tout la question est là. Elle faisait partie de ces rêves où l’on croit, encore, pouvoir se sauver — s’enfuir — mais dont on s’aperçoit, avec stupéfaction, colère, désespoir, qu’on n’avance pas. c'est donc le verbe s'enfuir entouré de tirets qui produit ce petit quelque chose. Non. Ce que je veux dire n'est pas encore tout à fait ça. Ce que je veux dire plutôt c'est qu'elle était d'une telle profondeur de mollesse—je ne suis pas certain à cet instant de ne pas sortir le mot guimauve d'un chapeau—qu'elle m'étouffait, et le pire c'est que cet étouffement me plaisait. Insidieusement, j'espèrais certainement avoir trouvé le meilleur moyen d'en finir, dans l'asphyxie. Peu à peu les neurones s'avachissaient, mes synapses se vautraient, mon cerveau entier se transformait en pâté de tête. Etais-je seulement heureux comme on se doit l'être. C'est cette question qui me sauva. L'ultime question. Au moment quasi fatal, une lueur d'inquiétude traversa le vide sidéral de mon esprit mollasson, les choses se remirent à ronronner, puis à vrombir, et me munissant d'un couteau à trancher le pain je tranchais dans le vif du sujet. La laissant derrière moi, pantelante, sanguinolente, j'enclenchais la seconde, et la 4L s'élança. Pas loin, je n'avais plus de carburant, mais c'était suffisant. Je m'étais mis sur orbite. Je n'avais plus qu'à espérer dans les lois centripètes et centrifuges, au Loto, au tiercé et retrouver un petit boulot à la chaine. ça ne se fait pas On ne doit pas dire de mal ainsi, surtout des femmes. vous devriez le savoir que ce mode est caduque. Je restais indécis quelques minutes, puis quelques heures, enfin pour finir je me terrais durant des années dans l'indécision. Fallait-il ou non le dire ? J'hésitais j'hésitais j'hésitais. Mais enfin me dis-je s'il n'est question que d'égalité, de parité, ça vaut peut-être le coup de le dire enfin une bonne fois pour toutes. Car mâle ou femelle l'être humain est tout autant desespérant et qu'au bout d'un certain nombre d'années le trompe couillon n'agit plus, pas plus que l'entourloupe, les lois, l'autorité en général, la superbe, les montres Rollex, les villa Mon Q, le goncourt, la cerise sur le gateau, le nappé du millefeuille. il y a un petit côté j'ai tout lu j'en peux plus que je cacherais pas, que je ne cacherai plus. Est-ce que je crois à tout ce que j’écris ? Pas sûr. Beaucoup moins qu’à une certaine époque. Mais j’y crois — pleinement — le temps que ça s’écrit. Et c’est ça, l’étonnant. Chaque phrase est un bond : petit, vacillant, mais bond quand même. Puis ça passe. Et je n’en fais plus une maladie. On pourrait dire que j’ai acquis une forme de robustesse. Une endurance. Pas à la douleur — au doute.|couper{180}

Carnets | avril 2025

10 et 11 avril 2025

Tous pensent pareil, c’est entendu. Une sorte de camisole mentale, un établissement pénitentiaire sans horaires de promenade, où les pensées individuelles finissent toujours par épouser les contours de celles des autres. Et réciproquement. On ne s’en évade pas. On imagine s’en évader, c’est tout. Il y a bien ce moment, fugitif, d’élan — on s’est hissé tout en haut, les mains agrippées au rebord, le souffle court, prêt à basculer de l’autre côté. Et puis non : c’est encore la prison, en plus vaste peut-être, mais du même genre. Le service de l’évasion, voyez-vous, fait partie intégrante de l’administration carcérale. À partir de là, que dire qui ne ressemble pas à une vieille soupe de phoque tiédie pour seniors édentés ? Rien de bien neuf. Une sensation de déjà-lu m’a pris à la gorge en parcourant quelques articles d’EAN. Ce n’était pas leur faute. Jamais. Le problème, c’est moi. Mon ennui. Ma vacance. Si au moins je pouvais m’atteler à quelque chose de solide, quelque chose qui tiendrait plus de quarante-huit heures. Mais non. L’enthousiasme se dissipe et c’est là qu’elle revient, cette lucidité carnassière, fausse amie des soirs d’abandon, installée dans un coin de la pièce comme une concierge narquoise. Elle me regarde de travers. On dirait mon père. Ça boum ? Je hoche la tête. J’encaisse. Réflexe. Tout est joué. Impair et manque. T.C. se dresse aujourd’hui en cervantes du numérique, en distributeur automatique de sagesses. Et moi je comprends. C’est bien là le drame. Je comprends tout, chaque pièce du puzzle, chaque éclair d’insurrection qui me passe dans le dos comme des gravats de barricades au ralenti. Je croyais que ce qui allégeait, c’était l’âpreté du quotidien. Belle illusion de cœur pur. On vous programme ainsi, cœur pur, avec la panoplie complète : rustines, colle, grattoir. Puis, un jour, la sacoche est vide. On devient cynique. C’est déjà écrit. Ces armées de cyniques, je les ai croisées — haillons sur le dos, champ de bataille du bureau, du rabrouement quotidien. Parfois, j’ai envie de dessiner une machine à café de deux mètres de haut sur le mur de mon atelier. Pour me souvenir des complaintes de l’époque, entre collègues, entre deux crises de nerfs. C’était notre soupape, notre petite parade. Il ne reste que l’odeur rance des moquettes, la transparence assassine des cloisons, et cette étendue affolante, carnassière, de l’open space. Oppression généralisée. Partouze métaphysique. Fin du monde, fin de partie. Il ne reste pas grand-chose. C’est un constat qu’on devrait éviter de formuler au printemps, mais bon — tant pis. Je l’assume, comme on dit quand on ne sait plus très bien à quoi on renonce. Ce qui subsiste, au fond, c’est une espèce de colère à faible intensité, une humeur grise et traînante, pas exactement mélancolique mais qui y tend, tout en s’efforçant de ne pas y tomber. Et bien sûr, elle y tombe. Avec application. C’est comme ces erreurs qu’on repère de loin, qu’on s’applique à ne pas commettre, qu’on encadre presque, pour mieux s’y cogner quand même, avec toute la naïveté requise. Il y a là-dedans une logique, une régularité, disons même : un algorithme. Chaque version de soi — on les appelle comme ça désormais, des versions — semble promise au même destin : foncer droit dans le mur avec l’enthousiasme d’une bonne idée mal chronométrée. Chacune persuadée d’avoir trouvé l’angle, le twist, la lumière juste. Et chacune vouée à se crasher, méthodiquement, au pied d’un vieux cul-de-lampe, entre deux meubles suédois. Alors on recommence. On recompile, on ajuste la syntaxe intérieure. Version 12.4.7, qui se prétend plus éclairée, plus résiliente — mais que les mêmes lignes de code, les mêmes cycles, les mêmes petites catastrophes domestiques entraîneront vers le même néant mou. Et ainsi de suite, jusqu’à la saint Glin-Glin, qui tarde. Mais enfin, pour qui vous prenez-vous, jeune homme ? On dirait ce vieux professeur d’allemand de l'institution Saint-Stanislas — S.S. Osny, oui, rien que ça. Première fois que je faisais le rapprochement, c’est pourtant gros comme une enseigne en néon. S.S. Saint-Stanislas, avec dans ses couloirs ces anciens déportés qui, revenus de Dachau, Treblinka ou Auschwitz, s’étaient mis à jouer les kapos en blouse grise. Une reconversion sévère, presque logique. Aujourd’hui, paraît que c’est dans l’air du temps, la grande mode : raconter les affres des internats catholiques, dénoncer le traumatisme en latin, en classe d’étude et en catéchèse. Et vous, là, avec ce ton, cette salive aux commissures, faites attention : on vous croirait contaminé. Tais-toi, franchement, tu ferais mieux de te taire. —Monsieur Ribouldingue, je vous en prie, vous êtes hors sujet, hors service même — on l’entend encore, lui aussi, depuis sa chaire, sa voix tranchante comme un coupe-papier. Et puis Poinsard. L’infâme Poinsard, doigts en os de sèche, toujours glacés. Rien que d’y penser, ça fait frissonner. Merde. Merde. Merde. Qu’on me foute la paix. C’est le printemps, pourtant. Mais un printemps carcéral, sans effusion, sans hirondelles, juste un ciel blanc, dur, insondable. Rien que le bruit de la gare au loin, le train pour Marseille ou Lyon, des destinations qui n’éveillent aucune envie. D’ailleurs je n’ai envie de rien. Et si c’est ça la résistance, alors c’est celle d’un trou noir : béant, affamé, parfaitement efficace. Il aspire tout autour de lui — les projets, les sourires, les petits désirs — et moi avec. un roman noir serait parfait. Un tueur en série. On suivrait la dévastation à la trace. A la fin on tomberait sur un gamin de sept ans. Du sang lui coulerait des lèvres. Les yeux seraient hagards . Il y aurait un vol d'oies sauvage qui passerait très haut dans le ciel. Puis en bas la voix effroyable d'un sale lutin foireux dirait aller on rentre c'est l'heure de la soupe, pépère.|couper{180}