Autofiction et Introspection

Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.

C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.

articles associés

Carnets | Atelier

Le masque n’est plus étanche/ We Have a Leak

le masque n'est plus étanche J’ai coupé la machine vers une heure du matin. Le masque n’est plus étanche. Il y a ce sifflement léger de l’air qui s’échappe, insupportable. Comme une métaphore, sans doute — quelque chose fuit, se dégonfle, lâche prise, et bien sûr, l’agacement que ça provoque me fixe droit dans les yeux, comme un psy suffisant qui demanderait : « et ça te fait ressentir quoi, ça ? » J’ai scrollé sur YouTube. Ça m’a énervé aussi. En fait, tout m’énerve en ce moment. Même lire Beckett m’énerve. L’existence, dans toute sa grande platitude, m’exaspère profondément, viscéralement. Et ce n’est pas une histoire de regret, ni de nostalgie, ni de désir de jeunesse — pas question de rembobiner la cassette, de retrouver une version antérieure de moi-même. Juste foncer droit dans le pire, puis dans le plus pire encore. Je crois que Cioran a écrit quelque chose là-dessus — cette espèce d’élan vers le désastre. Je ne me souviens plus exactement. Et j’ai pas envie de vérifier. À quoi bon ? Pour faire le malin ? Franchement. Si c’est tout ce que j’ai à offrir, alors on est déjà jusqu’aux genoux dans la tragi-comédie. Entre deux et trois heures du matin, j’ai fini par somnoler, allez, quarante minutes tout au plus, et j’ai rêvé d’une idée de nouvelle. À propos d’un type — persuadé d’être radicalement à gauche, progressiste jusqu’à la moelle — qui glisse lentement, imperceptiblement, vers l’extrême droite. Ironie, détachement, et une petite dose de Now™. Le genre de truc qu’on entend partout en ce moment — dans la rue, au supermarché, même dans ton salon pendant l’apéro. C’est devenu d’un banal lassant. Comme une performance d’identité et de conviction, emberlificotée, à la limite du porno. Les gens s’emmerdent à mourir ou flippent leur race. La vieille question « qu’est-ce que je vais bien pouvoir foutre de moi-même » refait surface. Parfois je me dis que le mieux serait de tout couper. Boucher les fissures, sceller les aérations, empêcher la moindre goutte de ce foutu Dehors™ de s’infiltrer. Peut-être même inventer un nouveau nez. Ou une sorte de délicatesse artificielle — comme ces ultra-riches qui font semblant d’avoir du goût tout en écrasant les gencives des pauvres édentés, la masse crade, tu vois le genre. La délicatesse, ça n’a jamais été mon truc. J’ai essayé. Mais je sais trop bien d’où ça vient, et ce savoir-là me la rend insupportable. Alors je me retire. Quelques taches de sauce sur le torse, presque rassurantes. Comme des petites médailles de résistance à la grâce. L’élégance, par contre — c’est autre chose. Diogène était élégant à sa manière, même s’il était répugnant. Mais aujourd’hui, tout est brouillé. Les mots, les idées, les gestes, les identités — tout balancé dans un wok conceptuel. On ajoute un peu de sauce soja, de ciboulette, de persil, de coriandre, on touille bien. Puis on verse dans un verre et on sirote à la paille comme un cocktail post-genre. Faire semblant, en gros, pile au moment où le genre — et peut-être même le sens — s’effondre. L’ironie est totale. we have a leak I turned off the machine around 1 a.m. The mask isn’t airtight anymore. There’s this faint hiss of escaping air, maddening. Like a metaphor, probably — something is leaking, deflating, giving up, and of course the irritation it causes looks me dead in the eyes, like some smug therapist saying “so what does that make you feel ?” I scrolled through YouTube. That pissed me off too. Honestly, everything pisses me off right now. Even reading Beckett pisses me off. Existence, in its grand dull totality, is just deeply, profoundly aggravating. And this isn’t about regret or nostalgia or longing for youth — no rewinding the tape, no yearning for an earlier version of me. Just full throttle into worse and worser. I think Cioran might’ve had a thing like this — this momentum toward disaster. I don’t remember exactly. Don’t feel like looking it up either. Why bother. Showing off my knowledge ? Please. If that’s all I’ve got, then we’re already knee-deep in tragicomedy. Between 2 and 3 a.m., when I managed to doze off for, like, forty minutes max, I dreamt up this idea for a short story. About a guy — totally convinced he’s hard-left, progressive to the core — who slowly, imperceptibly, slides to the far right. Irony, detachment, and a touch of Now™. The kind of thing you overhear everywhere lately — in the streets, supermarkets, even in your own living room during the pre-dinner drinks. It’s all become tediously normal. Like a convoluted performance of identity and belief, bordering on the pornographic. People are bored stiff or scared shitless. The age-old what to do with myself question flares up again. Sometimes I think the best move would be to shut it all off. Seal the cracks, block the vents, just keep the whole festering mess of Outside™ from oozing in. Maybe invent a new nose. Or a kind of artificial delicacy — like the ultra-wealthy pretending to have taste while standing on the necks of the toothless poor, the dirty masses, you know the type. Delicacy’s never really been my thing. I’ve tried. But I know too well where it comes from, and that knowledge makes it unbearable. So I pull back. A few sauce stains on the chest, almost comforting. Like little badges of resistance to grace. Elegance, though — that’s something else. Diogenes was elegant in his own way, despite being utterly disgusting. But these days, everything’s blurred. Words, ideas, gestures, identities — all tossed into the same conceptual stir-fry. Add some light soy sauce, chopped scallions, parsley, coriander, and stir well. Then pour it in a glass and sip it through a straw like it’s a post-gender cocktail. Fake it, basically, right at the point where gender — and maybe meaning — collapses entirely. The irony couldn’t be more thorough.|couper{180}

Carnets | Atelier

Stay on the side of necessity.

Stay on the side of necessity. I try. Not always easy. The ground gives way. Contradictions crawl in. Fine. Let them. If I had none, I wouldn’t be here. But I am. That’s the evidence. So this morning, once again, I write a text. About digital interaction. Post a text. Get a comment. Don’t reply. Still go see. Same name, many places. Same finger. Same reflex. Automatic ? Signal ? Little code ? I read you. Now read me. Perhaps. Human, after all. Same old rule, stated plainly : “If you want to be read, comment first.” I get it. But the conditional — tires me. You might be read if… That if could fill a long book. Not today. My point of view. Not the best. But mine. I think interaction, here, is a sham. Same as out there. Unspoken rules. If you don’t read me, I won’t read you. All right. I live with that. My task is writing. Posting. Then forgetting. No watching, no waiting, no wishing. Better not to be answered. It clarifies the dirt in me. Vanity, mostly. Pride. Filth. My own. That’s hygiene. They ask : Why post if you don’t care ? Simple. I found no better place to speak to myself iin public. Then comes the hesitation. Again. Not like this.This one’ll bring trouble. Again. Trouble’s fine too. Like contradiction. But not both at once. Let’s go slow Objections (anticipated) “You don’t care about readers, yet you write a whole text about them.” → Naming a trap is how one avoids it. “You despise comments, but you post on a platform for that.” → A tool is not a demand. Sidewalks don’t ask you to wave. “You speak alone, but in front of people.” → I speak before, not to. Let them pass. “You sound contemptuous.” → Not of others. Of myself. Of what in me wants praise. “If everyone did like you, no one would read anything.” → Fine. I’m not everyone. “Why publish publicly if you expect nothing ?” → Because I write in front of the world, not for it. Not to win. Just to go on. Still, I wrote. Not the text I meant. A different one. No clearer than the last. But enough to go on. That’s all. français|couper{180}

Carnets | Atelier

12 juillet 2025

Rester du côté de la nécessité. J’essaie de rester du côté de la nécessité. Ce n’est pas toujours facile. Il arrive que le sol soit glissant, que je m’emmêle dans mes propres contradictions. Ce qui est d’ailleurs très bien, très utile. Si je n’avais pas de contradictions, je ne serais pas de ce monde. Or c’est indéniable : je suis de ce monde. Donc ce matin, j’écris un texte — une fois de plus — sur l’interaction numérique. Publier un texte, recevoir un commentaire, ne pas répondre. Aller voir tout de même. Constater que la même personne a laissé des commentaires partout, sur plusieurs auteurs. Geste automatique ? Tentative d’alerte ? Message codé ? J’ai lu, maintenant à toi de me lire. Peut-être. C’est humain. Même logique que celle énoncée par l’auteur du blog : “Si vous voulez être lu, commentez les textes des autres.” Je comprends. Mais le conditionnel me fatigue. Vous pourriez être lu si… Ce “si” mériterait un long livre. Mon point de vue n’est pas le meilleur, mais c’est le mien. Je pense que l’interaction numérique est un leurre. Comme dans la vie quotidienne, elle obéit à des règles tacites. Si tu ne me lis pas, je ne te lirai pas non plus. Très bien. Je m’en arrange. Mon travail, c’est d’écrire. De mettre des textes en ligne. Puis d’oublier qu’ils y sont. Je ne guette pas les lectures, ni les commentaires. Je préfère qu’on ne me réponde pas. Cela m’aide à voir clair dans ma propre prétention. C’est mon hygiène. Et si l’on me demande pourquoi je publie ici, alors que je me fiche des avis ? Je réponds simplement : Parce que je n’ai pas trouvé mieux que ce blog pour me parler à moi-même en public. Puis je réfléchis à sa publication. Et je me dis : non, pas comme ça. Ça va m’attirer encore des problèmes, je le sens. Je pourrais apprécier les problèmes autant que les contradictions, mais tout de même — une chose après l’autre. Après avoir exposé mon point de vue, j’ai listé toutes les contradictions possibles : “Tu dis que tu te fiches des avis, mais tu écris un texte entier sur le sujet.” → Parler d’un mécanisme ne signifie pas y adhérer. C’est précisément en le nommant que je cherche à m’en extraire. “Tu critiques les commentaires mais tu publies sur une plateforme faite pour ça.” → La plateforme est un outil, pas une injonction. On peut publier sans solliciter. On peut marcher dans la rue sans saluer tout le monde. “Tu te poses en solitaire, mais tu parles quand même à un public.” → Je parle devant, pas à. C’est une parole posée dans un espace traversé. Elle n’attend pas de réponse. “Tu as l’air de mépriser les autres sans le dire.” → Non. Je me méfie surtout de moi-même, de mes attentes mal placées. Je ne juge pas ceux qui commentent — je dis pourquoi je ne le fais pas. “Si tout le monde faisait comme toi, plus personne ne lirait personne.” → Peut-être. Mais je ne propose pas un modèle. Je tente juste de formuler ce qui, pour moi, fait sens, ici et maintenant. “Pourquoi alors publier publiquement, si tu n’attends rien ?” → Parce que j’ai besoin d’écrire devant le monde, pas au monde. Je n’écris pas pour convaincre. J’écris pour continuer. En fin de compte, j’ai tout de même écrit un texte. Ce n’est pas celui que je pensais écrire. C’est un autre texte. Il n’explique pas mieux les choses que le précédent. Mais c’est un texte pour continuer. Voilà tout. english|couper{180}

Carnets | Atelier

11 juillet 2025

Sans doute que tout ce que j'écris n'inspire qu'une sorte de malaise. Ce n'est pas étonnant étant donné que l'écriture est une sorte de rustine que je tente de placer sur ce malaise pour le colmater. Je pourrais conserver ces écrits dans un tiroir. Faire preuve d'un peu de pudeur, mais ce serait insatisfaisant sur le plan intellectuel. Si je publie ce que j'écris c'est d'une part pour l'évacuer mais ce n'est pas pour me venger de quoi que ce soit, je ne le crois pas ou plutôt je ne le crois plus. Si je publie ce que j'écris c'est pour montrer une sorte de chemin que je n'ai cessé d'emprunter depuis l'âge de trente ans. Ce n'est pas de la littérature à proprement parler. Ce n'est pas non plus de la philosophie, de la psychologie, ce n'est pas non plus de l'art. C'est une sorte d'objet indéfinissable ( en tout cas pour moi ). De mon côté c'est ainsi mais là aussi je sais que je manque de moyens pour en juger et le fait de publier ces textes est une manière aussi de dire c'est à vous à toi collectivité de le dire, tout en prenant bien soin de mon côté de ne pas vraiment vouloir entendre ce que l'on pourra en dire. Ce n'est pas que ça ne m’intéresserait pas, mais le risque que ça fige cet ensemble dans une définition me demanderait encore un surcout d'énergie pour ne pas en tenir compte. Il faut donner la part aux fauves parce que les fauves sont de ce monde comme je suis probablement de ce monde. Leur jugement quel qu'il soit est leur nourriture. Ils sont heureux peut-être ainsi parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Ils sont dans l'hypnose produite par la recherche de ce plaisir pré déterminé. Ce plaisir là je l'ai traversé en son temps mais l'hyper vigilance qui me frappe depuis toujours m'interdit de m'y reposer trop longtemps. Il me faut aussi lutter contre un jugement interne que je ne cesse d'entretenir envers ce que je produis et qu'il m'arrive de qualifier de déballage exhibitionniste Ce que Winnicott nomme la crainte du faux self : La peur d’être trop, mal placé, déplacé — la peur que le vrai soit lu comme impudique, que le nu soit lu comme obscène. Mais je ne peux rien faire pour m'opposer avec vigueur ou bon droit à cette éventualité que tout ce que j'écris soit ainsi perçue. Cette blessure anticipée est déjà cautérisée avant qu'elle n'advienne tant l'immersion dans mon propre ridicule, ma version risible a été traversée tant et tant de fois comme une jungle qu'on explore. Certains pourraient et moi-même parfois aussi penser qu'il s'agit d'un écrit très présomptueux, voire même méprisant envers le lecteur. C'est aussi un risque à prendre que celui de montrer dans quelle prison de jugement nous sommes reclus à chaque instant. Et si cela peut permettre à l'un ou l'autre d'en prendre un peu plus conscience, alors ce texte n'aura pas été si totalement inutile que je le pense par réflexe. july-11-2025 Perhaps everything I write only provokes a kind of discomfort. That would make sense, since writing is a kind of patch I try to place over that discomfort to seal it. I could keep these texts in a drawer. Show a little modesty. But that would be unsatisfying, intellectually. When I publish what I write, it’s partly to evacuate it, but it’s not to take revenge for anything — at least I don’t believe that anymore. I publish what I write to show a sort of path I’ve kept to since I was thirty. It isn’t really literature. It isn’t philosophy, or psychology, or even art. It’s a kind of object I can’t define — at least not from where I stand. I know I lack the tools to judge it, and publishing is also a way of saying : here, it’s for you, for others, for the collective to name it — while also taking care not to really want to hear what might be said. It’s not that I wouldn’t be interested, but the risk of having the whole thing pinned down, turned into a definition, would demand another layer of energy just to resist or ignore it. You have to feed the beasts, because the beasts are of this world, as I probably am too. Their judgment, whatever it may be, is their nourishment. They may be happy that way, because they know no other. They’re hypnotized by the pursuit of a certain kind of predetermined pleasure. I’ve passed through that kind of pleasure too, but the hypervigilance I’ve always carried won’t let me rest there for long. I also have to fight with an internal judgment I constantly direct at what I produce, which I sometimes call an exhibitionist outpouring. What Winnicott called the fear of the false self : the fear of being too much, poorly placed, somehow misaligned — the fear that what is true will be read as indecent, that the bare will be read as obscene. And there’s nothing I can really do to stop this eventuality, that everything I write might be seen that way. That wound is already cauterized before it happens. I’ve passed through my own ridiculousness, my risible version, so many times — like a jungle crossed over and over. Some may think — and at times I do too — that this is a presumptuous piece of writing, perhaps even contemptuous of the reader. That, too, is a risk : to reveal the prison of judgment in which we are held, moment to moment. And if this helps even one person to become more aware of it, then maybe this text will not have been entirely useless, even if I tend to think so by reflex.|couper{180}

Carnets | Atelier

9 juillet 2025

Une femme, la cinquantaine, vit seule à Aubervilliers, persuadée d’être artiste, mais effacée du monde — froide, muette, invisible. Le narrateur se souvient sans certitude d’une femme silencieuse, dont l’existence semble s’effacer au moment même où il tente de la saisir. Le style de ce narrateur repose sur l’absence, l’incertitude, les traces incomplètes, les rues précises et les souvenirs flous. Une présence à peine entrevue devient centrale, comme un reflet égaré dans un Paris périphérique, suspendu dans le temps. Il se rend sur Google Earth et au 8, rue du Moutier, Aubervilliers. Une image réelle vient ancrer la fiction dans un lieu concret, rendant le fantôme plus tangible. Le récit pourrait devenir une enquête par fragments : notes, observations, gestes, indices d’une vie non vérifiée. Fatigue rien que de l'imaginer. sursaut cependant : Et si cette femme était la seule à exister vraiment — les autres étant devenus des ombres pressées à traverser la rue ? quel est le lien ? Le personnage est une projection : ce personnage de femme porte l’effacement que le narrateur redoute pour lui-même. à cet instant surgit une phrase qui pourrait bien être la phrase centrale. Je n’ai pas le pouvoir de sauver quiconque de l’effacement. Je ne peux que témoigner de leur présence. Mais aussitôt il faut trouver un moyen en urgence de couper court : Je ne suis pas certain de ce que je veux faire moi-même envers moi-même. A woman, in her fifties, lives alone in Aubervilliers. She believes she is an artist, though the world has forgotten her — cold, mute, invisible. The narrator remembers her, but not with certainty. He recalls a silent woman whose presence seemed to fade the moment he tried to fix it in words. His voice rests on absence, on what cannot be held : incomplete traces, exact streets, blurred recollections. A presence barely glimpsed becomes central — like a reflection misplaced on the edges of a peripheral Paris. He looks it up on Google Earth : 8, rue du Moutier, Aubervilliers. A real image anchors the fiction in a physical place, making the ghost more tangible. The story could become an investigation in fragments : notes, gestures, incomplete evidence of a life not quite verified. Already he feels the fatigue of imagining it. Still, a jolt : What if she were the only one who truly existed — and the others were merely shadows, rushing across the street ? What is the link ? She is a projection. She carries the erasure the narrator fears for himself. And then, a sentence appears — it might be the central one : I have no power to save anyone from erasure. I can only testify to their presence. But almost immediately, there is a need to cut it short : I’m not sure what I want to do with myself, towards myself.|couper{180}

Carnets | Atelier

july 06 2025

Judment is silence Fine. Let’s go. Me, I can go years without saying a word. P.? Haven’t spoken in thirty-five years. M.? Maybe two. Others ? It goes back even further. Judgment is silence. And silence is death. When you stop talking to someone, it’s like they died. And yeah, it works the other way too. Which means we die more than once in a lifetime. Every time you turn your head away. Every time you turn a corner. That’s why—on this precise point of silence— we’re all killers. No need to act surprised. At first, I didn’t get it. Or I got it wrong. Or I just didn’t want to get it. I thought silence meant someone was mad at you. Sometimes, sure. But it’s not just that. Sometimes they’re just silent because, to them, you don’t exist. Maybe you existed five minutes. Fifteen for Andy. But they didn’t want to hear more. Maybe you made them uncomfortable. Maybe they didn’t get it. Maybe they didn’t give a shit about not getting it. Maybe it was all of that at once. So they turned around. Disappeared. Never gave a sign again. Killed you, plain and simple. No headlines. No dramatic music. Just—that’s it. They don’t give a fuck about you. That’s the truth. You don’t believe it at first. You hold on. You think there are rules, ties, some kind of community. Family, maybe. But family’s like school. Like the workplace. Like church. A nice storefront for control. You think they care ? You’re wrong. You’re just a LEGO block in the shrine of their ego. Useful as long as you fit. Then—trash. The basement. The oubliette. We wrap it all up in culture, in morals, in democracy. But really, it’s this : there are assholes on one side, and on the other, all the lost souls asking : Is this okay ? Can I do this ? I don’t know… This morning at 8 a.m. sharp, I blasted Bikini Kill. Kathleen Hanna ? That’s me too. I threw the window wide open. Let the neighbors deal. Reject All American. Reject all fascists. All dicks. Sometimes I think, like her—yes, it’s worth it. Fucking with the neighbors is a form of self-care. Like : still jerking off at sixty-five, knocking back three whiskys before lunch just to say yes, I’m bored, tossing weird obscure words into random café convos, rehearsing being the freak, flipping off some bourgeois lady who expects me to hold the door. And : never answering the phone, even though I have one, and never call anyone anyway. I read something this morning. Can’t remember exactly— something about bad writing. Like : If it’s bad, don’t show it. It just adds pain to pain. Seriously ? Fuck that. If it’s bad—show it more. Throw it at people. We need more good-bad to wipe out the bad-good. Oh—and Kathleen Hanna ? Apparently, she stripped too. Just like Kathy Acker. No idea if that matters. But I’m writing it down. (Okay—it matters.) Rage isn’t exclusive. Why should rage belong to just one kind of person ? That’s what I was thinking as I hit play again. For the third time. Sunday. Eight a.m. To remind the world : I’m not dead. I can make noise. Author recruitment. Well, more like a spontaneous submission. June Abattoir. Born in a motel on the outskirts of Houston, on June 13th, under a tornado warning. Raised between a bingo hall and an abandoned library, she started writing at the same age other kids discovered glitter glue. Trained in the school of cutting narratives and loaded silences, she published her first pieces under fake names in post-industrial feminist zines. Her work oscillates between muted scream and sudden laughter, intimate trash and the fine lace of the real. She currently lives between an ashtray, an empty glass, and a Wikipedia tab open on emotional taxidermy. Visual : pure Riot Grrrl. french|couper{180}

Carnets | Atelier

6 juillet 2025

Le jugement, c’est le silence. Très bien. Allons-y. Personnellement, je peux rester sans rien dire pendant des années. P. — trente-cinq ans que je ne lui ai plus adressé la parole. M. — deux ans, je crois. Pour certain·e·s, ça remonte encore plus loin. Le jugement, c’est le silence. Et c’est la mort. Quand tu ne parles plus à quelqu’un, c’est comme s’il ou elle était mort·e. Et ça marche dans l’autre sens aussi. Ce qui fait qu’on meurt bien plus d’une fois dans une vie. À chaque fois que tu tournes la tête. À chaque fois que tu tournes à l’angle d’une rue. C’est pour ça que, sur ce point précis du silence, nous sommes tous des victimes et des assassins. Pas la peine de se la jouer. Je ne comprenais pas, au début. Ou je comprenais mal. Ou je ne voulais pas comprendre. Je croyais que le silence signifiait qu’on était fâchés. Ça peut arriver, oui. Mais ce n’est pas que ça. Parfois, ils sont silencieux simplement parce que, pour eux, tu n’existes pas. Tu as peut-être existé cinq minutes. Un quart d’heure pour Andy. Mais ils n’ont pas eu envie d’en entendre plus. Soit ça les dérangeait, soit ça les mettait mal à l’aise, soit ils ne comprenaient pas, soit ils s’en foutaient de ne pas comprendre, soit un mélange de tout ça. Alors ils ont tourné les talons. Ils ne t’ont plus jamais donné signe de vie. Ils t’ont tué, tout simplement. Sans gros titre. Sans jingle spécial fait divers. C’est comme ça. Ils n’en ont rien à foutre de toi. C’est ça, la vérité. Tu ne veux pas y croire au début. Tu t’accroches. Tu te dis qu’il y a des règles, des liens, une espèce de communauté. La famille, tiens. Mais la famille, c’est comme l’école. Comme l’entreprise. Comme l’église. Des façades. Des vitrines. Tu crois qu’ils s’intéressent à toi ? Tu te gourres. Tu n’es qu’une pièce de LEGO dans l’édifice de leur ego. Un machin utile tant que tu rentres dans le moule. Après, poubelle. Le cul de basse-fosse. Les oubliettes. On a beau tout enrober : culture, morale, religion, démocratie… La vérité nue, c’est qu’il y a les enculés d’un côté — et de l’autre, des paumé·e·s qui se demandent : est-ce que ça se fait ? est-ce que j’ose ? j’hésite… J’ai lancé Bikini Kill à fond ce matin, huit heures tapantes. Kathleen Hanna, c’est un peu moi aussi. Elle a gueulé, j’ai ouvert la fenêtre. Histoire de faire chier le voisinage. “Reject All American.” Tous les fachos. Tous les trous du cul. Des fois, oui, comme elle, je crois que ça vaut le coup. Faire chier le voisinage, c’est un principe d’hygiène. Comme : continuer à se branler à soixante-cinq balais, boire trois whiskys de suite à l’apéro, juste pour bien montrer qu’on s’y emmerde, glisser deux ou trois mots complètement abscons dans une conversation au café ou à la caisse du Franprix, s’entraîner à être montré du doigt comme un timbré, faire un doigt d’honneur à un bourge qui s’attend à ce que tu lui tiennes la porte. Comme aussi : ne jamais répondre au téléphone, même si tu en as un, même si tu n’appelles jamais personne avec. J’ai lu un truc ce matin, j’essaie de m’en souvenir. Ça parlait des mauvais textes. Oui, c’est ça. Quelqu’un disait : “Quand c’est mauvais, il vaut mieux ne pas le montrer. Ça ne fait qu’ajouter de la peine à la peine.” Mon pauvre. Je me suis dit : le contraire. Quand c’est mauvais, profites-en. Publie-le encore plus. Il faut opposer le bon mauvais au mauvais bon. Je découvre que Kathleen Hanna était aussi strip-teaseuse. Comme Kathy Acker. Je ne sais pas si ça a un rapport. Mais je le note. (Si, sûrement.) Rage non exclusive Et puis, pourquoi la rage serait-elle l’apanage d’une seule minorité ? C’est ce que je me disais en relançant la bande-son pour la troisième fois. Un dimanche, à huit heures du mat. Histoire de bien montrer que je ne suis pas mort. Que je suis capable de faire du bruit. recrutement d'auteur, candidature spontanée plutôt. June Abattoir. Née dans un motel en périphérie de Houston, un 13 juin sous alerte tornade. Élevée entre une salle de bingo et une bibliothèque désaffectée, elle commence à écrire à l’âge où d’autres découvrent la colle à paillettes. Formée à l’école des récits coupants et des silences pleins, elle publie ses premiers textes sous pseudonyme dans des fanzines féministes post-industriels. Son œuvre oscille entre le cri rentré et l’éclat de rire, le trash intime et la dentelle du réel. Elle vit désormais entre un cendrier, un verre vide, et un onglet Wikipédia sur la taxidermie affective. l'illustration très riot grrrl english|couper{180}

Carnets | Atelier

05 juillet 2025

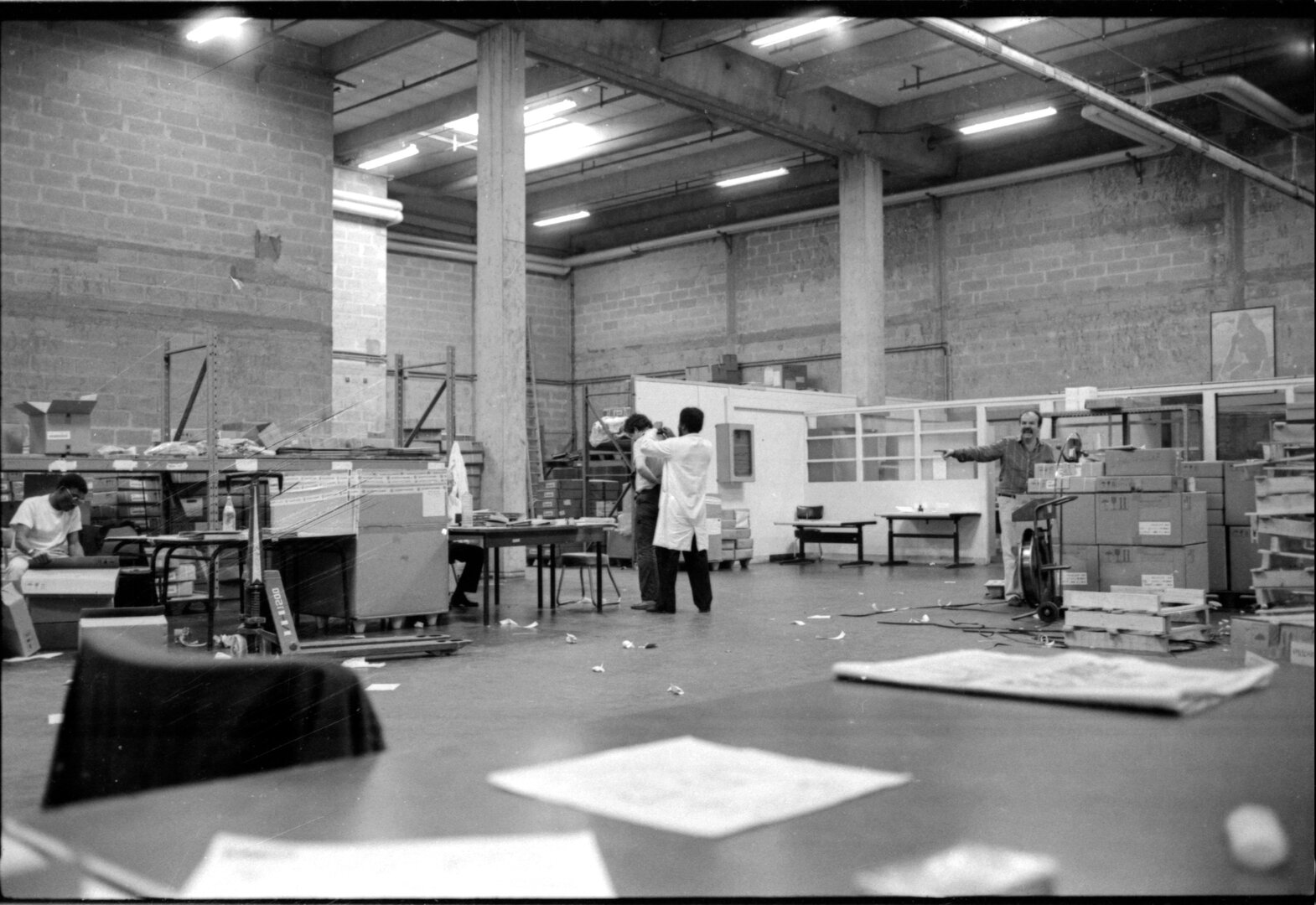

Lu quelques pages de Capucine et Simon Johannin (Ninon dans la nuit). J’y reconnais quelque chose, bien que je me méfie toujours de ce mot « reconnaître ». Une densité. Ce qui me fait penser à ma propre densité. Ce qui me fait penser que l’idée de densité ne s’accroche plus chez moi à autre chose qu’à l’écriture. Reçu un commentaire pour ma réponse numéro deux à l’atelier d’écriture de l’été. Je n’ai encore pas su quoi répondre. Ça m’interroge. Pourquoi je n’arrive plus à répondre à ces commentaires ? Quelque chose d’implacable semble me barrer aussitôt le chemin, sitôt que je pense seulement l’emprunter. Même si je pense qu’il faut du courage pour oser m’écrire un commentaire. Même si, allez, je me dis : ça vient du cœur, tu ne peux pas laisser passer ça sous silence. Même avec tous ces si, je n’arrive pas à revenir dans ma peau d’individu lambda, d’idiot banal, de pauvre type indécrottable qui répondrait un simple merci à ce commentaire. Il y a peu, je pouvais encore dire merci. Juste ça. Et aujourd’hui, quelque chose d’implacable me l’interdit. C’est mieux de ne rien dire, c’est ce que ça me dit. C’est mieux de la boucler. C’est encore plus terrible, ce silence. Il me fait très peur. Mais qu’on me laisse tranquille si je veux m’enfoncer dedans, que je me laisse, moi, tranquille à y sombrer corps et âme. Hier soir, A. et L. sont arrivés vers 19 h et ils sont tout de suite allés voir le tableau dans l’atelier. Ils l’ont examiné sous toutes les coutures. Je les ai regardés faire. Je me sentais à la fois un peu angoissé à cause de l’argent, et en même temps immensément tranquille. Ce genre de tranquillité qui surgit quand le monde entier te dit que tu te trompes et que toi, tu sais que tu as raison. Ce n’est même pas le fait d’avoir raison, c’est la certitude d’être juste à cet instant précis. Comme si tu étais le seul point stable à cet instant, quand tout se met à douter, à vaciller. À la fin, ils m’ont demandé mon RIB. J’étais soulagé, et en même temps pas vraiment. C’est dingue : il a fallu, un peu plus tard dans la soirée, que je parle d’écriture. Je savais, en le disant, au moment même, que c’était une erreur. Je savais aussi que cette erreur avait une fonction, sans que je sache laquelle. Je savais que ne pas le savoir avait aussi une importance. C’est au moment où ils m’ont demandé s’ils pouvaient lire ce que j’écris que j’ai bredouillé : « Non, vous ne pouvez pas. » J’ai reconnu, à cet instant, la même force implacable que pour répondre au moindre commentaire. Ensuite, nous sommes vite passés à autre chose. Je n’étais pas rassuré du tout. Une sorte de panique intérieure s’est emparée de moi et je n’ai pas pu fermer l’œil avant tard dans la nuit. Du coup, j’ai carrément oublié de me flanquer le masque pour respirer.|couper{180}

Carnets | Atelier

03 juillet 2025

Nulle part où aller, il n'y a plus d'issue. Il s'est enfoncé dans les galeries étroites au plus profond de la grotte, et maintenant il ne peut plus revenir en arrière. Il a atteint une grande salle, sa voûte immense s'élevant dans l'obscurité, barrée au fond par un lac aux eaux sombres, presque noires d'onyx. Les parois lisses de la salle, sculptées par des millénaires d'érosion, révèlent des strates massives de calcaire gris et des bancs de roche plus sombres, striés de laminations fines. Ici et là, des fissures suintantes laissaient perler l'humidité sur une patine glissante. Il s'est assis, épuisé, le sol argileux et rocailleux sous lui, et a fouillé ses poches pour attraper son carnet. Il n'a pas besoin de lumière. Dans la pénombre, il voit suffisamment. Ses yeux se sont habitués à l'obscurité, percevant les contours des concrétions qui pendent comme des menaces silencieuses du plafond et la brume légère au-dessus de l'eau stagnante. Il se souvient : nul besoin de voir pour conter grandeurs et petitesses des héros ici-bas. L'image d'Homère aperçue autrefois dans des manuels scolaires, celle d'Ulysse, d'Achille, d'Hector, d'Agamemnon. Tout n'est que mensonge. La vérité n'est pas le moindre de ces mensonges. C'est certainement cette prise de conscience qui l'a poussé à rejoindre ce gouffre, cette descente vers la nappe phréatique, les profondeurs insondables. Au fur et à mesure de la descente dans les entrailles de la terre, à travers les diaclases et les cheminées naturelles, il avait vu se dénouer ses illusions, des plus évidentes aux plus ténues. Et maintenant, parvenu à la grande salle, devant ce lac noir, cet ultime siphon, il se rend compte qu'il a enfin touché au but. Il a atteint le fond, il en a terminé avec l'idée de revenir en arrière ou d'aller au-delà. Il est assis et il le note, poussé par une fidélité de chien envers son maître imaginaire. C'est la seule chose qui vient ce matin. Cet embryon d'histoire. Comme si je ne pouvais pas m'en empêcher, cette compulsion inéluctable de conter. C'est la fin. La fin du monde, cet anéantissement annoncé ; la fin de tout, cette vacuité abyssale ; ma propre fin, cette dissolution inévitable. Et cependant, je ne trouve rien d'autre à faire que de me raconter des histoires, encore et encore, jusqu'à cet écœurement profond que m'impose désormais la moindre fiction, la moindre fabulation. La chaleur est un peu moins accablante ce matin. Les stridences des martinets déchirent l'air, une déchirure presque tangible dans la quiétude matinale. J'ai trouvé une solution pour faire durer plus longtemps les sachets de pâtée de la chatte ; je ne lui donne que la moitié le matin, la moitié le soir. Entre temps, je réserve le sachet au frigo. Si elle a encore faim, il y a toujours des croquettes à côté. Ces derniers jours, la souffrance viscérale des corps – bêtes et humains – était le liant, la seule connexion tangible. Nous nous traînions, mus par une sorte d'empathie primale provenant de l'accablement généralisé. Et qui, ce matin, s'évanouit avec la fraîcheur éphémère. Aucune pitié pour ce gros insecte qui n'arrive plus à se remettre sur ses pattes. J'ai attrapé une godasse et je l'ai écrabouillé sur le béton brut de la cour. Puis j'ai pris le balai et l'ai poussé vers la bouche d'évacuation des eaux de pluies, sous la vasque de la cour, vers un gouffre plus insignifiant, mais tout aussi définitif. J'essaie de me souvenir. Comment faisait-il face autrefois ? Face à l'absurdité crue, face à l'horreur indicible. L'observation était une lame à aiguiser jour après jour, heure après heure. L'observation permettait de prendre appui sur quelque chose de tangible, de concret. Elle permettait d'évaluer les situations, de les relativiser, d'avoir un minimum de distance, de recul salvateur. Souvent, cette vigilance constante s'achevait en ironie cinglante, parfois aussi en cynisme mordant. C'était aussi une sorte de descente dans un gouffre, l'idée de rejoindre le trou du cul du monde. Une fois parvenu au point d'orgue, au terminus, il se produirait peut-être enfin quelque chose. Un choix décisif à opérer entre stalactite et stalagmite. Entre le cynisme dévastateur et l'amour rédempteur. C'est bien un tableau, l'ébauche primale d'une œuvre en gestation, la strate inaugurale d'une création. Son modus operandi demeure intuitif, une quête délibérée sans feuille de route. Il s'abstient résolument de toute destination prédéterminée, procédant par impulsions aléatoires sur la toile. Ici, une figure ample émerge ; là, une silhouette plus discrète se dessine, tandis qu'ailleurs, des notes ténues prennent corps. L'enjeu réside dans la découverte d'une modalité inédite d'investir l'espace pictural. Le peintre, encore à tâtons, s'interroge sur la nature de cette occupation, sur sa corrélation intrinsèque avec l'espace, et sur la raison d'être de leur coexistence. Le fait d'user d'un vocabulaire distinct l'amuse. Il y a quelque chose de profondément sérieux dans cet amusement. C'est un mouvement pour sortir d'une langue habituelle, s'essayer à pénétrer une autre, encore inconnue. Essayer de traduire la même chose avec des mots différents. N'est-ce pas là la même démarche que de prendre des tubes de couleurs primaires et d'en extraire de nouveaux mélanges, si possible ceux que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser, des nuances inédites ? Pour ce texte ce n'est pas parti de Voltaire mais de La Boétie, de Pierre Pachet, de Remue.net un article de 2018|couper{180}

Carnets | Atelier

28 juin 2025

À droite de l'écran se dresse d'abord un mur vert percé d'une fenêtre grande ouverte en raison de la chaleur que l'on cherche à expulser pour la remplacer par la fraîcheur matinale. Considérations climatiques futiles qui m'auront échappées puisque j'étais parti pour décrire les lieux. Mais j'y reviendrai peut-être. Sur le climat. Donc, nous avons une fenêtre de forme rectangulaire, il est rare par ici de voir des fenêtres carrées. Les rondes ou en losange sont encore plus rares. Ici aussi je crois qu'on pourra se passer de la géométrie. Au-delà de la fenêtre, un mur qui monte jusqu'à une ligne taillée en biseau, et qui est tout simplement le fait souligné d'une ombre encore plus noire que la pénombre. Si l'on veut laisser l'œil s'élever encore on peut avoir un triangle de ciel gris bleu dans la partie supérieure de la fenêtre. Avec peut-être une légère nuance purpurine. Description qui n'est que l'écho d'une page lue ce matin. Ce qui me fait penser à Laurent Mauvignier quand on lui demande quels sont les auteurs qui l'ont inspiré. Il parle de cet écho chez d'autres auteurs d'un quelque chose qu'il cherche à dire. Est-ce cela l'inspiration, je ne sais pas. Peut-être que ça parle de solipsisme prometteur plutôt. Comme si à la lecture on avait franchi un mur. On aurait découvert cette percée, cette fenêtre que j'évoque au début, on passerait par celle-ci et l'on se retrouverait dans un jardin, dans une ville, dans ce que l'on voudra, une bibliothèque. La seule chose dont on ne pourrait plus douter c'est que c'est à soi de s'occuper des lieux. Car pas de jardinier ici, pas d'éboueur pour ramasser les ordures, pas de bibliothécaire pour épousseter les ouvrages, balayer les sols. Tout nous appartiendrait, d'accord. Mais nous serions les seuls responsables à la fois des merveilles qu'on y trouve comme des dégâts qu'on y cause. Une idée fugace passe, laisse-la passer, ne la retiens pas. Patience. Si elle revient une seconde fois note qu'elle se représente avec un léger étonnement. Mais laisse-la passer encore. La troisième fois cependant note-la car il y a de grandes chances qu'elle ne se représente plus. Cet espoir de retrouver goût à la lecture lui tomba dessus comme la grâce. Qu'allait-il en faire lui qui dans chaque espoir décelait déjà les prémisses d'une deception à venir. Donc le mot propriété revient par la bande. C'est à dire que tu lis un livre, tu le lis parfois plusieurs fois, tu t'en imprègnes et à la fin de voici étrangement devenu son propriétaire . Je ne parle pas de placer le livre sur l'étagère de la bibliothèque, évidemment. Je parle de cette sorte d'avidité incroyable au fond de soi qui s'accapare le monde de toutes les manières dont on peut imaginer que le monde se présente à soi. Que ce soit une rue que l'on arpente à période régulière et dont on fait sa familère, comme jadis on parlait de favorite. Que ce soit les fleurs du jardin que l'on arrose le matin pour qu'elles ne dépérissent pas trop vite. Que ce soit les livres que l'on lit et dans lesquels parfois on se reconnaît plus ou moins. L'idée d'être assisté pour respirer. Par une machine. L'agacement soudain s'additionne à la chaleur, se cumule, s'amplifie. Vers 23h j'arrache le masque. C'est à dire que le confort au bout d'un moment m'est tout aussi insupportable que tout le reste. C'est à ce moment, ne parvenant plus à dormir que j'ouvre les Nouvelles Complètes de Conrad, chez Quarto. Je n'avais jamais lu la préface de Jacques Darras. Il évoque la présence de Rimbaud et de Jozef Konrad Korzeniowski au même moment à Marseille, en 1875. Et surtout cet attrait des deux jeunes hommes pour les langues étrangères notamment l'anglais et le français pour le jeune polonais. "L'oreille devient organe majeur, les recherches linguistiques saussuriennes sont proches d'une formulation théorique". Hier encore je m'interrogeai sur l'utilité d'un récit de voyage et aussitôt que je lis ces pages ce sont les noms de lieux qui attirent l'oeil. l'île de Bangka au nord de Sumatra Semarang Singapour et Bornéo Aden Kinshasa Stanley Falls Harar L'hôpital de la Conception à Marseille.|couper{180}

Carnets | Atelier

27 juin 2025

Relu quelques textes de 2019. Notamment ce récit d'un voyage Quetta-Karachi effectué en 1986, relaté en novembre 2019 durant l'époque des confinements. La première idée : corriger le texte, l'améliorer. Quelque chose me tarabuste. Ça ressemble à un récit qui se donnerait pour objectif de relater une sorte de vérité des faits. Mais assez vite, ce n'est pas le doute concernant les faits qui me dérange — c'est un doute sur la narration même, sa raison d'être. J'imagine que c'est parce que ce voyage, je ne l'ai jamais mené au bout. L'hépatite attrapée, le rapatriement, le trait tiré sur ce grand reportage, sur ces rêves d'autrefois. Devenir grand reporter, grand photographe, grand. Devenir grand tout simplement. Car c'était effarant de comprendre à 26 ans qu'on est encore un enfant. C'est une honte. Qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait pour mériter ça ? Alors on remet toute l'existence en question, à commencer par la sienne. Partir vers l'inconnu. Partir vers le pire, la guerre. Avec le recul : il n'y a qu'un gamin pour oser ça. Puisqu'il faut passer par le pire du pire pour être un homme, selon les traditions rapportées. Selon les modèles imposés. A-t-on les moyens de remettre en question ces modèles ? Ce serait la première mission de la jeunesse justement : douter, inventer autre chose. Mais je me rends compte qu'on invente probablement des versions du même. Une sorte de clonage d'un mécanisme qui date de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Une chasse au tigre à dents de sabre. Tu ramènes une dent en pendentif, te voilà un homme. Et ensuite tu raconteras tes exploits — ou tu verras ceux-ci se transformer d'abord dans ton propre crâne, puis s'amplifier dans la communauté, devenir une sorte de légende. Est-ce vraiment ça que tu voulais à 26 ans ? Pas sûr que ce soit si simple. Tu voulais faire quelque chose de ta vie. Déjà l'idée de repartir de zéro te tenaillait. Tout ce que tu fais n'est pas suffisant. Ne l'est jamais. Quelque chose ou quelqu'un te regarde. Tu es un acteur qui joue sur une scène de théâtre devant ce quelque chose, ce quelqu'un. Tu en es un peu conscient. C'est peut-être un peu toi aussi, le spectateur. C'est celui qui se raconte une histoire, qui ne sait pas encore qu'il se trompe en se prenant pour un photographe. En fait, il est déjà écrivain. Il écrit déjà avant d'écrire, comme dirait Blanchot. Et oui. Une petite erreur de casting qui va déclencher toute une série de bourdes, de catastrophes à venir. Il avait dit 16h, il est arrivé à 16h. L'homme apportant la machine. La machine censée pallier l'apnée, améliorer la qualité du sommeil. Il est sympathique. Il prend le temps d'expliquer dans le détail, très pédagogue. Ses ongles sont bien taillés, ses cheveux sont bien taillés, sa barbe est bien taillée. Son ton est parfaitement mesuré — à la fois empathique, professionnel, pas un mot plus haut que l'autre — et tout ça avec le sourire. La machine n'est pas très imposante. Moins que ce que j'avais imaginé. C'est surtout le tuyau blanc et le masque. Je me demande comment je vais pouvoir dormir avec ça sur le visage. Il y a même un aspect pratique à la visite : il me fait démonter-remonter les différentes pièces de la bécane. J'ai l'impression de me retrouver face à une arme. Tout juste si je ne ferme pas les yeux. "Une minute pour démonter-remonter, allez, et on essaie de s'améliorer." Mais non : "Prenez votre temps, et si vous voulez je peux vous remontrer, prenez votre temps." Panique. Il a diagnostiqué ma faille tellement vite. Ne pas vouloir être pris en défaut. Être capable de. Ne pas dévoiler ma gigantesque inaptitude à être ou à vivre. "Et si on faisait un essai pour de vrai, allongé ?" me dit-il. Je dis oui. Et d'aller m'allonger sur le canapé du salon, ainsi affublé de ce masque relié à cette machine posée sur la table basse, à côté du puzzle de 1000 pièces que termine S. On ne se rend pas compte à quel point nous traversons des scènes étranges, surréalistes. L'enchaînement des faits vers des buts inventés nous semble si normal. Bref, je m'allonge. Je ne sens rien au début. Impression de respirer tout à fait normalement. C'est quand je le dis — "C'est drôle, je ne sens rien, j'ai l'impression de res... pir... rer... nor... ma... le... ment" — que je comprends qu'il se passe quelque chose d'étrange. Le type se marre. "Et oui, vous verrez, on s'habitue. J'ai des clients qui arrivent à parler en même temps, avec un peu d'entraînement. Je vous laisse expérimenter, je vais remplir les papiers en attendant." En vrai, je me sens bien. J'ai presque envie de me laisser aller, de m'endormir. Mais au bout de deux minutes, ça suffit : et si je m'endormais vraiment ? J'aurais l'air fin. Je me relève, retire le masque qui émet un chuintement de mécontentement. J'appuie sur le bouton on/off. J'arrive en disant : "Bon, ce n'est pas la mer à boire." On prend rendez-vous pour dans une semaine et il repart. Ce type fait tout l'Isère et un peu de la Drôme aussi. Ça fait de la route. Que peut-il y avoir derrière son masque d'amabilité ? Peut-être de l'amabilité seulement. Amélioration du squelette de compilation mensuelle. Désormais il y a un bouton et une liste de choix pour créer un article SPIP ou un fichier markdown à télécharger. Pour le moment, réservé seulement à la partie privée du site — la rubrique d'archivage restant invisible au public. Ce qui fait désormais un outil vraiment pertinent pour repasser de nombreux textes à la moulinette. J'ai même prévu un versioning : version 2, version 3, etc. Même si je versionnais une fois par jour un seul texte, je ne vivrai pas assez longtemps pour épuiser les possibilités de stockage de la base de données. Ce qui signifie que je devrai me contraindre à deux ou trois versions maximum et étaler dans le temps, pourquoi pas. Rien ne presse. Se dire que tout ça ne prendra sens qu'après. Longtemps après, sans doute. Après moi.|couper{180}

Carnets | Atelier

17 juin 2025

Toujours le 17 mais le 17 vraiment. La chaleur n'enlève rien à l'agacement. Elle le confit. Il devient mou, gras, onctueux. Donc je disais qu'un petit vent de révolte planait. Je m'en souviens. C'était hier encore. À cause des commentaires. Ce n'est pas la première fois. Je devrais créer un livre avec tout ce que j'ai déjà dit sur le commentaire en général. Il y aurait matière. Mais je ne le ferai pas. Bien sûr que non. Je suis encore bien trop bien élevé pour cela. Bien dressé à dire : « Oh mais tout ça, n'allez pas songer que c'est vrai. » Le fameux « c'était pour rire », vous savez. J'ai dû le sentir passer celui-là, pas qu'une fois. On te jette à terre, ou dans l'eau, ou du haut d'une falaise, et quand tu ressors : « Oh, fais donc pas la gueule, c'était pour rire, allez. » Je résume en une phrase à peine désormais, c'est bien, ça n'en mérite pas plus. Et maintenant s'ajoute à la pitrerie la guerre. Ça devait les démanger. Toute une génération qui ne l'aurait pas connue. On ne pouvait pas mourir tranquille sans au moins avoir assisté à cela. Déjà en 1990 ou 1991, la première guerre du Golfe excitait les cervelles. Même la mienne, c'est pas peu dire. La nuit je faisais des rêves de déserts et de balles traçantes et je me disais qu'esthétiquement ce n'était pas mal. L'esthétisme nous aide beaucoup dans la foirade, je l'ai souvent remarqué. Oh, pas la Joconde, pas Quentin de La Tour, pas même Picasso ni Pollock ni Opalka. Un esthétisme débarrassé de modèle plutôt. Un esthétisme dépouillé — c'est-à-dire de la poésie au final, ce mystère. Mais je ne vais pas faire un cours magistral ce matin. Trop las. Revenons au code. En ce moment j'alterne entre haine du monde, haine de moi, et code. Impression que le code c'est imparable. Pas de tergiversation possible. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est la première étape. Ensuite vient l'esthétique. Le problème c'est qu'il faut tout inventer de ce côté-là encore. Enfin moi, je pars de rien. Comme d'habitude. Je crois que si rien n'existait pas, je serais bien embêté, car je ne pourrais jamais partir. Donc je resterais là, accroché à quelque chose. Vous savez, ce quelque chose qui a l'air tangible mais qui dès qu'on l'effleure tombe en poussière. Rien de ce que je peux classer dans la catégorie « quelque chose », voire « quelqu'un », n'est encore là pour me prouver le contraire. Tout ce qui portait cette étiquette s'est effacé, les définitions ont glissé, le dictionnaire n'est plus tout à fait le même. Alors quoi ? À quoi se fier ? Je vous le demande sans vous le demander. Hier soir tout de même, un bon moment. Apéritif chez B.E., à la sortie de Roussillon — là-bas le repère c'est la borne d'incendie. Le rosé était bien frais et claquait sur la langue, mais on s'est contenté de raconter et d'écouter l'accident, le pied coincé dans un rocher en Bretagne. La difficulté de marcher dans le sable. Il y avait aussi de petits morceaux de melon avec du jambon fumé très fin, de petits paquets enroulés sur eux-mêmes, prêts à bondir jusqu'à la bouche au bout d'un pique. Et puis deux chats dont l'un est sourd et qui ne s'entendent plus. Et puis le cerisier au fond du jardin qui allait bien donner jusqu'à ce que les fortes pluies tombent. Et puis c'est dommage parce qu'on aime tous le clafoutis et que c'est un souvenir d'enfance. Et que nous, on gardait les noyaux, tandis qu'eux non. Et de chercher ainsi tout un tas de petits sujets pour confectionner une jolie conversation très anglaise finalement, ou britannique, british. Une conversation somme toute polie, agréable, sans heurt aucun, et où à la fin tout le monde peut se lever et repartir avec cette impression d'avoir passé un bon moment, sans trop savoir pour quelle raison vraiment. Que serait ce monde sans tous les bavardages, les commentaires, sans la musique au creux de tout ce tintamarre ? La question subsiste. C'est ce qui est capital pour parler comme les riches. Still the 17th but the 17th for real. The heat doesn't take away the irritation. It preserves it. Like fruit in syrup. The irritation becomes soft, greasy, unctuous. So I was saying that a little wind of revolt was hovering. I remember that. It was only yesterday. Because of the comments. It's not the first time. I should create a book with everything I've already said about comments in general. There would be material. But I won't do it. Of course not. I'm still far too well-bred for that. Well-trained to say : "Oh but all that, don't go thinking it's true." The famous "it was just a joke," you know. I must have felt that one coming, not just once. They throw you to the ground, or into the water, or off a cliff, and when you surface : "Oh, don't make that face, it was just a joke, come on." I summarize in barely a sentence now, that's good, it doesn't deserve more. And now war gets added to the clowning. It must have been itching at them. A whole generation that wouldn't have known it. We couldn't die in peace without at least having witnessed that. Already in 1990 or 1991, the first Gulf War was exciting brains. Even mine—that's saying something. At night I would dream of deserts and tracer bullets and I would tell myself that aesthetically it wasn't bad. Aesthetics helps us a lot in the mess-up, I've often noticed. Oh, not the Mona Lisa, not Quentin de La Tour, not even Picasso or Pollock or Opalka. An aesthetics stripped of models rather. A stripped-down aesthetics—that is, poetry in the end, that mystery. But I'm not going to give a lecture this morning. Too weary. Let's get back to code. Right now I'm alternating between hatred of the world, hatred of myself, and code. Impression that code is foolproof. No room for prevarication. It works or it doesn't work. That's the first step. Then comes aesthetics. The problem is that I have to invent everything on that side too. Well, I start from nothing. As usual. I think that if nothing didn't exist, I'd be pretty embarrassed, because I could never leave. So I'd stay there, clinging to something. You know, that something that seems tangible but that the moment you brush against it turns to dust. Nothing that I can classify in the category "something," or even "someone," is still there to prove me wrong. Everything that bore that label has been erased, the definitions have slipped, the dictionary is no longer quite the same. So what ? What to trust ? I'm asking you without asking you. Last night all the same, a good time. Drinks at B.E.'s, at the edge of Roussillon—over there the landmark is the fire hydrant. The rosé was nice and cold and snapped on the tongue, but we contented ourselves with telling and listening about the accident, the foot caught in a rock in Brittany. The difficulty of walking in sand. There were also little pieces of melon with very thin smoked ham, little packages rolled up on themselves, ready to spring to your mouth at the end of a toothpick. And then two cats, one of which is deaf and who don't get along anymore. And then the cherry tree at the back of the garden that was going to produce well until the heavy rains came. And then it's a shame because we all love clafoutis and it's a childhood memory. And we used to keep the pits while they don't. And searching like that for a whole bunch of little subjects to make a pretty conversation, very English in the end, or British, British. A conversation all in all polite, pleasant, without any friction, and where in the end everyone can get up and leave with that impression of having had a good time, without really knowing why. What would this world be without all the chatter, the comments, without the music in the hollow of all that racket ? The question remains. That's what's essential for talking like the rich.|couper{180}