22 septembre 2025

Cette étrange mentalité, aristocratique plus que petite-bourgeoise, cette maladie obstinée qui persiste à considérer l’argent comme de la merde et, dans le même mouvement, à se complaire dans son absence, comme si le manque lui-même devenait une forme de distinction, tout en caressant malgré soi l’idée — vague, honteuse, presque interdite — qu’un jour, par un retournement aussi imprévisible qu’espéré sans vraiment l’être, la roue se décidera à tourner et que l’on retrouvera alors son rang, sa noblesse, non par le travail ni par l’effort ni par la patience, mais au terme d’une suite d’opérations hasardeuses, hasardeuses au point d’en être risibles, qu’on s’empressera aussitôt, pour se préserver, pour sauver la façade, de rebaptiser d’un nom plus digne, plus acceptable, presque solennel : Providence, cette mentalité enfantine — peut-être, à ce stade, le doute est-il encore permis — mais le doute, à l’instar du manque, n’est-il pas du même ordre, inversé, dont tu te sers depuis toujours pour t’expliquer à toi-même, surtout cette obsession d’indigence chronique, miroir parfait de cette autre obsession, celle d’une abondance dont tu ne saurais que faire parce que le verbe t’évoque cette chose sombre, souterraine, abjecte et répugnante, ce fer dont on se sert pour imposer sa force, son pouvoir en écrasant l’autre d’un point à l’autre de la planète, ce fer qui pénètre les chairs, qui détruit des vies, qui ruine les projets modestes bâtis de père en fils, ce fer dans la paume de qui domine parce qu’il possède, lui, l’argent, le choix, la décision de t’anéantir quand bon lui semble, et cette rage — cette folie qu’apporte cette rage, exactement semblable à la folie du pouvoir — que tu ne pourras jamais, toi, montrer vraiment parce que la loi, bien sûr, règne désormais dans ton crâne, émissaire bouffon de ceux qui possèdent cet argent, ce pouvoir, cette même folie que la tienne mais par cooptation, par association, par malignité et supercherie, et qui ne te renvoient jamais que devant le même mur, ce mur de la honte que tu reconnais aussitôt, que tu avais déjà rencontré, que tu retrouves encore et contre lequel tu t’appuies d’abord pour tenir puis pour céder, jusqu’à n’avoir plus de front, plus de mots, seulement ce martèlement sourd — ta plainte, ta colère, ta honte — mais cela aussi fait partie du procédé : t’occuper ainsi, te laisser dans ce trépignement tandis qu’ils s’engraissent encore et encore en se moquant de toi et de ton trépignement, et qu’ils refondent ainsi toute une échelle de valeurs dont tu seras l’exclu, parce que pour eux être c’est exclure, parce que pour eux être c’est avoir, et qu’ils passent le plus clair de leur temps à t’avoir — regarde, regarde comme ils t’ont, ils t’ont comme ils ont eu ton père et tous les autres avant, et probablement tous ceux qui viendront après, et ça n’aura jamais de cesse, tu le sais à présent, ça ne s’arrêtera qu’au terme de tous les génocides, quand ils seront seuls les uns face aux autres, tous ceux de la même caste, et qu’ils découvriront que leur haine de l’autre n’est que haine d’eux-mêmes, et qu’ils s’entretueront une dernière fois encore, sous la voûte étoilée, devant le regard des étoiles indifférentes, d’un univers qui ignore leur existence et qui, la connaîtrait-il, resterait muet, incapable du moindre jugement — et c’est alors, dans ce silence cosmique, que tu sens l’amertume descendre déjà dans ton corps comme une coulée souterraine, et qu’elle s’installe, patiente, dans tes veines jusqu’à devenir ce poids qui te fait vieux d’un coup, qui te fatigue, qui t’éteint dans cette surdité volontaire face à leur bruit comme au tien, car les cris et les pleurs n’y changeront rien, tout cela est au programme de la perte de temps décidée en amont, et si par ce que tu nommes encore hasard l’idée te prenait de te lever pour marcher vers eux et les détruire jusqu’au dernier, les derniers seraient aussitôt remplacés par d’autres dont tu ne saurais même pas que tu fais partie — et quel effroi soudain de t’apercevoir que tu en fais partie, indéniablement tu en fais partie, comme chacun de nous, diront-ils dans leur dernier souffle en ricanant, fiers d’avoir renversé leur échelle pour bâtir le gouffre, et dans ce gouffre tu tombes, tu tomberas avec eux.

Post-scriptum

hautVous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | Atelier

30 septembre 2025

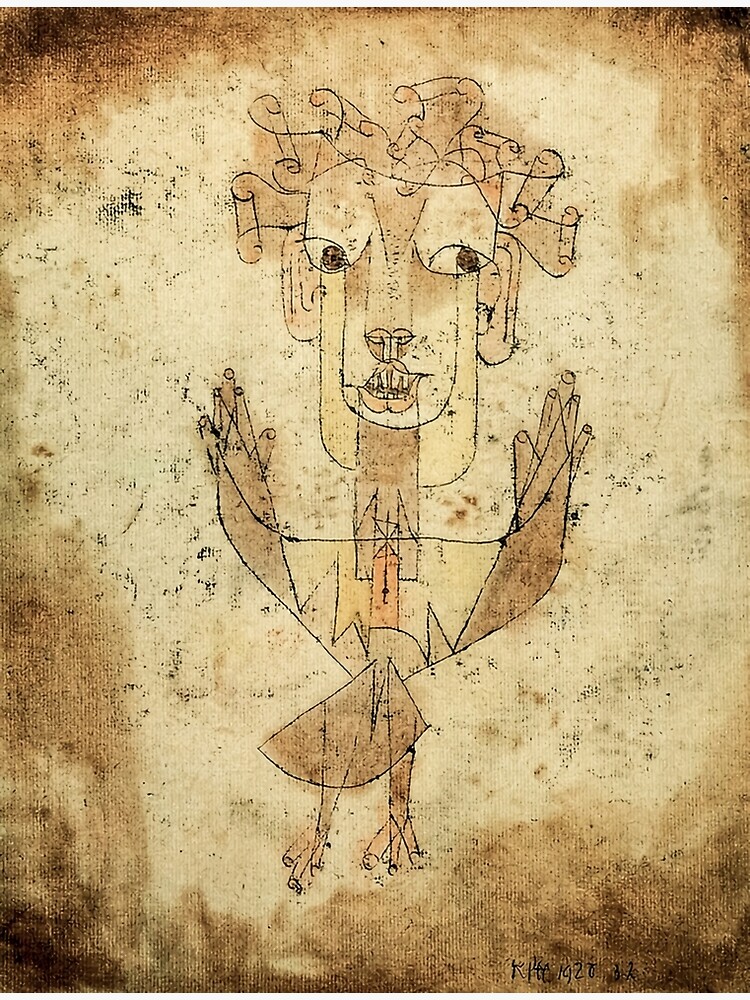

Sans la comédie, la tragédie, que serions-nous, que ferions-nous. Osciller de l'une à l'autre durant l'espace d'une journée nous procure un ersatz d'existence, nous sommes ainsi spectateurs de nous-mêmes, parfois applaudisant la prestation, parfois la conspuant. Chez Beckett, après la chute du rideau, il ne reste qu’un reste minimal : une chaise, un souffle, un mot qui revient. Le théâtre n’a plus besoin de personnage, ni d’histoire. C’est l’usure du langage, son extinction programmée. L’après-scène, chez lui, c’est la désolation : tout est tombé, ne survit qu’une voix résiduelle. Chez Novarina, l’après-scène prend la forme inverse : non pas le silence mais le trop-plein. Quand les personnages ont quitté la scène, quand le théâtre réaliste s’est effondré, il laisse venir une profusion de voix, un langage qui ne représente plus mais s’auto-engendre. L’après-scène est ce moment où les mots continuent à parler alors que le spectacle est fini, comme une coulée verbale qui ne reconnaît plus ni acteur ni spectateur. En somme, Beckett dit : après la scène, il n’y a plus rien que le vide. Novarina dit : après la scène, il n’y a plus que le langage lui-même. Mais dans les deux cas, c’est la même déconstruction : le théâtre ne raconte plus une histoire, il met à nu ce qui reste quand on retire l’illusion. Que resterait il dans l'écriture si je retirai soudain la reflexion, l'explication qui sont aussi des personnages familiers de ces textes. Si tu retirais la réflexion et l’explication, il resterait le plateau nu des phrases. Le geste, le souffle, l’objet. Non plus « dire ce que cela veut dire », mais simplement déposer ce qui est là. La tasse qui se vide, le rideau qui tombe, le bois du plancher sous les pas. Ce qui partirait, ce sont les commentateurs intérieurs — ces doubles qui analysent, qui éclairent. Ce qui resterait, c’est une écriture plus proche du théâtre de Beckett : phrases réduites à leur matérialité, séquences sans justification. Une sorte de présence brute : ni comédie ni tragédie, ni explication, seulement ce qui survit quand on a enlevé la logique. Tu toucherais à une écriture de la coulisse absolue, où même la pensée cesse d’être un rôle. L’énigme n’est plus résolue ni même posée : elle se donne dans le silence entre deux gestes. Sans la comédie, sans la tragédie. Le rideau est tombé. La salle vide garde l’odeur de poussière et de bois chauffé. Une chaise demeure, rien d’autre. On entend encore le craquement du plancher, peut-être un souffle, puis plus rien. Pas d’applaudissements, pas de sifflets, pas de spectateurs. Ne subsistent que des mots isolés, sans explication, des restes qui ne jouent plus aucun rôle et qui pourtant persistent. Peut-être que ce qui subsiste, après la comédie, la tragédie, après les voix et les inventaires, ce n’est rien d’autre que cela : quelques phrases encore debout, une chaise, un souffle. L’arbitraire a parlé, et c’est lui qui tient la scène. Illustration Angelus Novus Paul Klee, 1920|couper{180}

Carnets | Atelier

29 septembre 2025

Tout contact rompu avec M-A. La vraie raison : ce feu où j’ai jeté mes carnets. Pas tant pour leur contenu que pour le sacrifice. La perte inconsolable. Le chantage — réel ou imaginaire. “Écrire ou vivre.” Pas de rancune. L’incompréhension, l’égoïsme — le sien, le mien. Ce jour-là j’ai cru tout perdre. Vingt ans sans écrire. J’ai choisi de vivre, et ce fut un calvaire. Plus de filet, plus d’amortisseur. J’ai dévalé ces années à m’en cabosser le corps entier. M-A, j’espère, vit la vie qu’elle voulait. Moi, il m’arrive d’avoir envie de tout détruire. Appuyer sur “suppr”. M’effacer. Juliet n’aide pas. Ni ce crépuscule de septembre. Le silence, je le supporte. C’est l’impossibilité de parler qui m’écrase. Tout contact rompu avec M. Je n’ai pas envie de nouvelles. La curiosité se lève, retombe en dégoût. L’affection reste, étouffée. Perdre le contact est ma spécialité. Je n’attends pas qu’on m’écrive. C’est une discipline. Une préparation. On meurt seul. De Juliet j’ai retenu l’ennui. Lire la même chose, sans fin, sous tant de formes. Aussitôt la peur que mes textes fassent pareil. Ce qu’il manque — et je n’ai pas le droit de dire “il manque” — ce sont les moments quotidiens, pris dans la réalité. Trop rares. C’est ce que j’aime chez Léautaud, chez Calaferte : l’attendrissement, les animaux, les colères, les injustices. Un visage humain qui traverse. Dans Ténèbres en Terre froide, rien de tout cela. Je me souviens de G., et de M.H lorsqu’elles parlaient de Juliet. Cette emprise qu’elles convoquaient sous couvert de sentiments maternels. C'était leur écrivain, comme on aurait pu dire c'était leur enfant. Détestable. Comme ces mères qui veulent garder leurs fils pour elles seules. Leur victoire : qu’aucune autre femme ne puisse jamais les remplacer. À moins que les fils ne se retournent, les massacrent pour en finir. Inventaire des violences. Toujours le même chemin. Pas de nostalgie. Juste une énergie perdue, une résistance qui tourne à vide. Ne pas avoir écrit pendant vingt ans explique sans doute le décalage que je ressens avec ceux qui se targuent d’écrire. Comme si ce silence avait été un passage obligé. Ce qui est sûrement idiot. J’ai laissé Juliet pour Bernhard. Perturbations. Un médecin et son fils traversent une région autrichienne, croisent des figures de folie et de ruine. Le livre culmine dans la logorrhée du prince Saurau, enfermé dans son château. Je l’avais lu dans les années 80. Cette fois, en le reprenant, une sensation étrange : comme une mise au point télémétrique. On croit atteindre la netteté, puis tout se brouille. Relire est essentiel. Relire autrement, encore plus.|couper{180}

Carnets | Atelier

28 septembre 2025

La première chose qui surgit, sans secousse, c’est le décalage. Présent depuis longtemps, mais soudain visible. Un nez. On discute sans y penser et, dans un silence bref, il apparaît : excroissance étrange, deux trous, et juste en dessous une autre ouverture, plus large, garnie de dents. Une bouche. L’étrangeté, c’est ça : interroger ce qui ne s’interroge jamais. Non pas un détail, mais une évidence logée au milieu du visage. Nous possédons tous ce nez, en même temps qu’il nous possède. Comme l’index qui frotte l’écran. Le défilement commence : images, annonces, miettes de phrases, un chien, une guerre, un sandwich. Tout s’enchaîne sans ordre, comme si la machine connaissait le rythme de nos pupilles. On croit choisir, mais c’est l’œil qui est choisi, l’index happé. La bouche reste close, tandis que le doigt scrolle, scrolle encore. Le véritable organe, c’est le doigt. Fascinant et terrifiant à la fois. Car l’humanité, c’est la main. Qu’elle soit réduite aujourd’hui au doigt et à l’œil laisse perplexe. Comme si nous avions consenti à cette obéissance, à cette croyance aveugle en des évidences qui n’en ont jamais été. Sans doute écrire sert-il à cela. Je ne peux parler que pour moi, bien sûr. Écrire me sert à traverser les évidences. C’est ce qu’on nommait autrefois, je crois, « enfoncer des portes ouvertes ». Hier matin Su. est revenue. Je n’étais pas certain qu’elle revienne à cause du prix. Elle n’a pas de ressources comme C., il y a quelques années. C. nous passe d’ailleurs le bonjour. Séance agréable, malgré la tristesse de Ca., qui avait enterré son bélier au petit matin. À un moment, elle me montre une photographie : elle voudrait en faire un tableau, dit-elle. Les cornes du bélier, en spirale. J’ai pensé à la suite de Fibonacci, à cette façon qu’ont tant d’éléments de s’organiser en chaos apparent sous forme de spirale. Il faisait douze degrés dans l’atelier, mais j’avais allumé les radiateurs un peu à l’avance : on a atteint un bon dix-neuf. Les chipolatas étaient succulentes, m’avoue S., qui mange peu de viande. Puis nous sommes montés vers Lyon où L. et N. nous attendaient. Ils avaient trouvé une place juste devant le Monoprix, rue de Cuire, ce qui nous a évité de trop souffrir pour trimbaler cartons et sacs — toutes ces vieilleries que S. adore récupérer pour ses vide-greniers. Au retour, discussion autour de la notion d’appartement. Et si nous vendions la maison ? Et si nous trouvions un appartement ? J’ai pensé à toutes ces vieilleries dont il faudrait d’abord se débarrasser avant un hypothétique déménagement. Une grande partie de moi disait oui, riche idée. Une petite résistait : après tout ce que tu as vécu ici, tout ce que tu as fait, créé, aimé, tu accepterais de tout quitter ? Et j’ai reconnu ce gamin de neuf ans auquel je ressemble sans doute ces derniers temps. Ce gamin colérique qu’on bringuebalait de lieu en lieu, incapable de s’enraciner.|couper{180}