Autofiction et Introspection

Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.

C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.

articles associés

Carnets | décembre 2024

24 décembre 2024

D'abord, il y avait ce mot. **Exposition**. Rien de spectaculaire à première vue, juste un mot comme un autre. Mais les mots, parfois, sont des pièges. On croit les saisir, et c’est eux qui vous attrapent. Alors, à partir de ce mot, on décide de chercher, d’explorer, de faire tourner un moteur de recherche pour déterrer tout ce qu’il a pu produire, inspirer, contaminer. Résultat : une centaine de pages. Des fragments, des éclats, des débuts et des fins tronquées. Le tout copié-collé sur un document Word. C’était un début. Le document, lui, est soumis à une machine. Une intelligence artificielle. On lui demande d’organiser ces morceaux : numéroter, découper, agencer, tout ce que nous, humains, avons la flemme de faire. La machine obéit, docile. En quelques secondes, tout est classé, numéroté, prêt à servir. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas demander à cette même machine d’imaginer des combinaisons, de tisser des liens ? C’est là que ça devient intéressant. On confie à la machine des tâches barbantes, elle les exécute ; ensuite, elle propose des axes, elle éclaire des pistes. Son travail est précis, mais sa logique nous échappe. Et c’est justement ce qui compte. Exposition. Le mot revient, tourne, insiste. La machine en décline les variations, les interprétations, les sens possibles. Exposition comme révélation : Ce qui est offert au regard, montré, parfois malgré soi. Exposition comme vulnérabilité : Se mettre à nu, s’exposer au danger, au jugement. Exposition comme espace : Les lieux, les frontières, les passages entre intérieur et extérieur. Exposition comme processus : Comment expose-t-on une idée, une œuvre, ou soi-même ? Tout cela pourrait sembler théorique, mais non. L’exercice a réveillé une vieille scène. Une conversation, en apparence anodine. Avec « F. ». Une mise en garde lancée comme ça, un soir, au détour d’un échange : « Tu ne trouves pas que tu prends des risques à t’exposer comme ça ? » Une phrase. Une réplique. À l’époque, on la balaie d’un geste, d’une pirouette. Pfff. Les risques, quelle blague. Moi, bien au-dessus de ça, confortablement assis sur le trône bancal de ma toute-puissance imaginaire. Mais aujourd’hui, avec le recul, la scène s’éclaire différemment. On n’est plus acteur, on devient spectateur. On regarde le moment, détaché, comme un spectateur devant une pièce de théâtre. Deux personnages, deux rôles. Le premier croit émettre une vérité ; le second, dans son rôle de roi déchu, esquive sans réfléchir. Sauf qu’en réalité, ces rôles nous dépassent. Ce qu’on dit, ce qu’on fait, ce qu’on balaye d’un revers de la main, tout cela s’inscrit dans quelque chose de plus vaste, de plus opaque. F. lui-même n’était peut-être pas maître de cette phrase, qui a jailli de sa bouche comme une réplique dictée par une force extérieure. Peut-être qu’une fois dite, il en a été effaré, se demandant d’où elle venait. Mais elle était là, la réplique. Et moi, je l’ai ignorée. Tout cela revient, bien sûr, parce qu’au fond, c’est ça, l’exposition : ce qui nous échappe. Ce qui est montré, livré, parfois contre notre gré. Les mots qu’on dit, les textes qu’on écrit, les pensées qu’on partage. Une fois exposés, ils ne nous appartiennent plus tout à fait. Ils s’évadent, trouvent leur chemin, rebondissent sur des lecteurs, sur des critiques, sur des malentendus. Et nous ? Nous restons là, figés, à regarder ce qui était à nous devenir quelque chose d’autre. Alors, ces fragments numérotés par la machine, ces éclats d’écriture, qu’en faire ? Comment les relier ? La méthode, aussi froide et impersonnelle soit-elle, laisse émerger des motifs : des récurrences, des oppositions, des échos. On commence à voir des lignes, des structures. On pourrait croire qu’on contrôle tout cela. Mais c’est faux. On s’imagine maître de l’organisation, mais ce sont les fragments eux-mêmes qui décident. On leur donne une direction, vaguement, et ensuite ils nous échappent. Et c’est peut-être là tout l’enjeu de l’écriture. Accepter cette perte de contrôle. Accepter qu’en s’exposant, on se livre à l’inconnu. Tout comme ces fragments exposés à la machine. Tout comme cette conversation avec F. Tout comme cette réflexion qui, à l’instant, m’échappe encore une fois, et je perds le fil. ça m'a échappé. C'est très bien que ça m'échappe. Je ne vais pas m'en plaindre, au contraire. Puisque ça m'échappe ça peut se transformer, rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme. ça pourrait se transformer en du Duras : "L’exposition. Oui, le mot. Toujours le même. Exposition, c’est ce que ça veut dire : être là, dehors. Être vu. Même quand on ne veut pas. Quand on veut rester. À l’intérieur. Ça traverse, malgré tout. C’est dans l’air. La machine organise, c’est son rôle, sa fonction, mais elle ne sent pas. Pas comme nous. Nous, on sait. Que l’exposition blesse. Et que l’exposition crée aussi. On le sait. Même si on n’en parle pas." ça pourrait se transformer en du Perec : "On commence par un mot. Exposition. Ce mot se répète. On l’imprime, on le classe, on l’ordonne. Mais on s’aperçoit qu’il n’a pas qu’un seul sens. Il en a quatre, cinq, dix peut-être. Et si l’on multipliait les sens à l’infini ? Exposer, c’est montrer. Ou se montrer. Montrer, c’est risquer. Risquer, c’est perdre. Mais perdre, c’est gagner. Non ?" Ou encore si ça passe par Annie Ernaux : "J’ai toujours écrit pour m’exposer. Même quand je disais que non, que ce n’était pas pour ça. L’exposition, c’était la peur et le désir en même temps. La peur qu’on me voie, qu’on me juge. Le désir qu’on me voie, qu’on me comprenne. Quand F. m’a dit cette phrase – « Tu prends des risques à t’exposer » – c’était une phrase comme une autre, banale, mais elle est restée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu’elle disait quelque chose que je savais déjà mais que je ne voulais pas entendre. Aujourd’hui encore, je l’entends." On peut aussi essayer de passer la patate chaude à Laurent Mauvignier : "Et puis il y a F., un soir, qui dit ça, comme ça, sur un ton presque neutre, presque rien, une phrase lâchée au milieu d’un autre sujet, comme une flèche qu’on ne voit pas venir mais qui frappe quand même, et il dit : « Tu prends des risques à t’exposer comme ça. » Et je me vois, à ce moment-là, sourire – oui, sourire –, comme si c’était rien, rien du tout, un conseil qu’on balaye parce qu’on n’a pas envie de s’arrêter, pas envie d’écouter, pas envie de sentir ce qu’il y a derrière, la vérité peut-être, ou la peur qu’il a pour moi, ou la peur que j’ai pour moi mais que je ne veux pas admettre." il ne faudrait pas oublier non plus Nathalie Sarraute : "« Exposition… » Voilà, c’est dit. Le mot revient, s’installe, s’étale. Il ne devrait pas peser autant, mais il pèse. Trop lourd, ce mot, il déborde. Et pourtant on le garde. On veut le comprendre. On veut le disséquer. Comme si c’était possible. Mais non, il reste là, opaque, glissant, insaisissable. Et puis F. qui parle, qui dit ça, une phrase, une question, comme un coup, pas violent, pas brutal, non, mais là, juste là où ça fait mal. Et tout de suite, cette pirouette, cette façon d’éviter, de détourner, d’échapper… Pourquoi ? Pourquoi cette peur de répondre ?" Et, pour finir, en tout bien tout honneur par "F" lui-même : "Expositio, dis-je, ce mot latin, plein de savante résonnance et d’exquisité, combien est-il fertile en sens et en subtilitez ! Certes, il vient du noble verbe exponere, qui vault à dire « mettre dehors », « exposer au jour », mais aussi « expliquer », « découvrir et monstrer ». Ce mot est de nature à contenir tant de faces diverses qu’on le prendroit pour ung diamant facetté, chascune de ses parois refletant une lumière nouvelle. Premièrement, voyez l’expositio comme revelation. C’est ung geste solennel et majestueux, le lever de rideaux, le monstrer d’une chose jadis taincte (cachée) et occulte. Tel estoit le labeur des bons doctes, tant ès scolastiques qu’en saincte théologie, lorsqu’ils exposoient par sermons, gloses et exégèses les obscurs passages des sacrez livres. Mais sçachez bien que ce geste noble est aussi dangereux ! Car voici venir le second sens de l’expositio : c’est la mise en danger, la vulnérabilité. Qui s’expose, ô mon amy, se met en adventure. Estre exposé, c’est se tenir nud devant les yeux curieux et parfois méchans. C’est offrir son flanc au glaive, au brocart et au venin des langues jalouses. Rappelez-vous des enfans qu’on exposoit aux champs ou sur les degrés des églises, laissés au sort du hasard et du vent. Ainsi, expositio est toujours pleine de péril. Mais ce n’est mie tout. L’expositio se fait aussi lieu, espace, frontière. C’est ung seuil où le dedans rencontre le dehors, où l’ombre fait courtiz à la lumière. C’est l’entrée d’ung chasteau, la grand’salle où tout se passe. C’est la plaine où viennent se rencogner les errans et se rencontrer les esprits curieux. Bref, c’est ung lieu d’entre-deux, où rien n’est clos ni certain. Et finalement, voyez le dernier sens de l’expositio : c’est la création. Car exposer une idée, une œuvre, c’est la faire naistre, la tirer hors du ventre de la pensée et la mettre au monde. Mais ici encore, tout enfantement est douleur, tout geste est perte. Car ce qui est exposé ne demeure plus nostre. Les mots s’envolent comme oysillons, et jamais plus ne reviennent. L’expositio est une offrande et une séparation. Or, que penser de ce mot, mes amis ? Est-il bonté ou malechance ? Don ou dépouillement ? Sachez-le : il est tout cela à la fois. Et plus encore, il est une énigme, ung jeu où le hasard, la hardiesse et le génie se rencontrent. Et si vous le craignez, c’est que vous ne comprenez pas qu’au fond, tout est expositio en ce monde"|couper{180}

Carnets | décembre 2024

21 décembre 2024

Ce matin, je me sens vide. Si plein de rien. Un trop-plein de rien. Débordant d'absence. Pourtant, je n’en éprouve plus de honte. C'est presque obscène d'y apercevoir comme une jouissance. Je goûte pleinement cette sensation. C’est un acte de résistance. Je refuse de croire que le vide est une faute. Ce vide, c’est mon luxe personnel. L’opposé de cette opulence qu’on m’a toujours vantée, celle qui cache les manques sous des artifices inutiles. Me voici à la source du désir. Là où rien n’est nommé, où tout peut commencer. J’entends les voix qui murmurent : comme c’est enfantin. Mais qu’importe. Ce vide est un espace creux, mais habité. L’enfant que j’étais, l’adolescent révolté, le jeune homme arrogant, le vieillard larmoyant – tous continuent d’y exister, à leur manière. Je ne les fuis pas. Je sais ce que je dois au monde pour avoir la force de dire "je". Mais je sais aussi ce que je dois à ce "je" pour m’extraire du poids du monde. Ce vide n’est ni une fuite ni une faiblesse. C’est un point de départ qui se confond avec l'arrivée. Un lieu où je peux être, simplement. C'est comme prendre le temps de s'asseoir au bord de la rivière et regarder passer les nuages se reflétant à la surface. Puis l'injonction de se relever, de revenir de nouveau dans le mouvement, le brouhaha, ressurgira tôt ou tard, elle revient toujours, pour tenter d'imposer silence à jamais.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

10 décembre 2024

H.P. Lovecraft Retour de la permanence à Saint-Donat en écoutant des textes de H.P Lovecraft lus sur la chaine Youtube Tindalos. Plus que l'histoire en elle-même, mon attention est sur la prononciation de chaque phrase. Je me suis amusé à repéré l'accent tonique, à compter le nombre d'adverbes, d'adjectifs destinés à inspirer l'horreur. Il en résulte à la fin une sorte de gaité, de bonne humeur, une euphorie. Notamment cette histoire du Temple, cet Allemand qui reste seul dans son sous-marin après que tout son équipage a perdu la raison et c'est enfui ou noyé, sans doute les deux. Cette rigidité qui revient dans un rythme lancinant en parallèle du récit— Ma volonté allemande, mon intelligence prussienne, ma volonté teutonne, le tout primant sur le simple péquin vivant par hasard au bord du Rhin au bout d'un moment fait rire . Ce mélange d'humour, d'adverbes et d'adjectifs sensés installer la peur tout au contraire me met en joie. C'est que c'est le style justement l'important dans toute cette histoire, un style exagérément gonflé, superfétatoire, dont on ne prend pas la mesure exacte lors des lectures adolescentes de HP Lovecraft. Il faut que je note sur nom J. B, cette peintre qui vit à Bourg de Péage et qui est restée un long moment à me montrer ses tableaux sur son smartphone. J'ai eu peur au début, elle parlait de Notre Dame, que Notre Dame l'avait inspirée. Qu'elle avait commencé à peindre cette série de tableaux ( 12 ) depuis l'incendie de Notre Dame. Heureusement dans ces cas là on attend que ça passe poliment, que ça s'arrète tout seul si on ne relance pas. Et puis je ne sais pas est-ce que l'on se présente aux gens en disant dans les années 77 j'ai beaucoup vendu, c'est tout à fait grossier, c'est même carrément vulgaire. Puis j'apprends qu'elle a traversé toute une cohorte de malheurs, je m'attendris, je compatis. Je n'irais pas mettre un cierge pour autant. Lui ai laissé mon adresse mail au cas ou elle veuille m'inviter à son exposition prochaine. Une demie- heure après mon arrivée à la maison coup de fil de S. qui me hurle dans l'oreille qu'elle est perdue que son GPS ne marche pas qu'elle ne sait pas où elle est. Qu'est-ce que j'y peux ? je monte voir la carte sur l'ordinateur Eysin Pinet tu as le choix entre revenir en arrière vers Pont l'Eveque, ensuite Vienne ou bien te diriger vers cours et Buis et il y aura une route sur ta droite directe pour Vienne. Elle me hurle à nouveau dans l'oreille Je suis perdue , je suis perdue. J'en ai marre —qu'est-ce que j'y peux ? ... on raccroche . Elle me rappelle je suis perdue j'en ai marre etc. Calme toi tu conduis. Je répète. On raccroche encore. Du coup suis énervé aussi maintenant Je suis redescendu pour aller visiter le frigo. Pas grand chose. Je vais faire des pâtes. Il reste un peu de fromage rapé et du beurre. Tout va bien. Je me demande ce que ça pourrait donner si je racontais ça dans le style de Lovecraft. Et tiens bizarre, pas beaucoup de personnages féminins dans ses histoires maintenant que j'y pense.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

09 décembre 2024

« Il ne faut pas avoir honte de se souvenir qu'on a été un « crevard », un squelette, qu'on a couru dans tous les sens et qu'on a fouillé dans les fosses à ordures [...]. Les prisonniers étaient des ennemis imaginaires et inventés avec lesquels le gouvernement réglait ses comptes comme avec de véritables ennemis qu'il fusillait, tuait et faisait mourir de faim. La faux mortelle de Staline fauchait tout le monde sans distinction, en nivelant selon des répartitions, des listes et un plan à réaliser. Il y avait le même pourcentage de vauriens et de lâches parmi les hommes qui ont péri au camp qu'au sein des gens en liberté. Tous étaient des gens pris au hasard parmi les indifférents, les lâches, les bourgeois et même les bourreaux. Et ils sont devenus des victimes par hasard. » — Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 1978 Il écrit aussi comme la prison l'a aidé pour écrire. Ou peut-être ce que l'on attend comme prétexte pour écrire. Il est tout à fait possible également— toute proportion gardée — que je comprenne désormais bien mieux la notion de prétexte pour faire ceci ou cela. Ou plutôt ne pas le faire. La jeunesse a besoin de prétexte, comme la violence. Mais le prétexte n'a jamais été vraiment une raison, même pas une excuse. Repense encore une fois à tout ça, en écoutant cette émission sur Chamalov ( France Culture) sur la route de Saint-Donat à ces années passées d'une chambre d'hôtel à une autre, à l'indigence volontaire dans laquelle je me suis obligé de vivre sous prétexte que l'art, la peinture, l'écriture exigeait que l'on assassine ce qui nous est le plus cher pour récupérer des boyaux, fabriquer des cordes de violon. D'où l'expression joue moi un p'tit air de violon, aller. Une prétention à l'exacte mesure du total manque de confiance en soi. Qu'aurais-je supporté encore pour avoir ne serait-ce que le droit d'écrire une seule ligne sans m'en rendre malade, je n'en ai jamais eu le droit alors je l'ai pris voilà tout. Avec l'effroyable suite de conséquences que l'acte d'écrire provoque. Ecrire c'est provoquer, je suis toujours parti de ce principe, rien ne dit qu'il soit bon ou nécessaire voire utile. C'est comme pisser dans un violon parfois aussi. Il fait si froid. Nous avons mis en route les chauffages mais la surface est si grande et ce ne sont que des grille-pains. Le Palais Delphinal n'a rien à voir avec Sevvostlag un des plus grands réseaux de camps de la région de la Kolyma, où Chalamov a été transféré en 1937. J'ai récupéré "récits de la Kolyma" que je parcours durant cette journée de permanence, j'ai même eu le temps de réorganiser un peu mes notes pour rédiger un billet dans la rubrique "lectures". Autre idée qui me vient : écrire un article plus spécifique sur la poétique du froid chez Chalamov. À la Kolyma, le froid est omniprésent, inévitable. Il n’est pas un simple élément du décor, mais un véritable protagoniste qui détermine les actes et les pensées des prisonniers. Dans un passage saisissant, Chalamov écrit : « Le froid était une force universelle, indifférente à la volonté humaine. Il tuait, il brisait, il gouvernait. » Ce froid n’a pas de visage, mais il est doté d’une volonté propre. Il réduit l’homme à un état de survie, rappelant que la nature, dans sa neutralité absolue, est souvent plus implacable que la cruauté humaine. Pour les prisonniers, le froid est le premier et le dernier ennemi, celui contre lequel aucune lutte n’est vraiment possible. Le froid, chez Chalamov, n’est pas seulement une température, mais une métaphore du dépouillement. Tout se réduit à l’essentiel : l’homme perd ses illusions, ses ambitions, ses croyances. Le froid efface les détails superflus pour ne laisser qu’une réalité brute. Dans ce cadre, les mots de Chalamov sont eux-mêmes taillés dans une langue glaciale et précise. Pas de place pour les fioritures ou les ornements. Il écrit : « Le froid nous apprenait l’économie de tout—des gestes, des mots, des pensées. Une sorte de silence gagnait même nos esprits. » Dans cette poétique du froid, l’écriture elle-même reflète cette économie. Chaque phrase semble gelée dans sa perfection austère, comme si la survie de l’idée dépendait de la précision du mot choisi. Dans cet environnement polaire, l’homme devient pierre. Chalamov décrit cette lente transformation, où le corps se durcit, où les émotions s’éteignent. Le froid agit comme une machine à effacer, réduisant l’être à un simple organisme luttant contre l’entropie. Dans l’un de ses passages les plus frappants, il écrit : « La neige recouvrait tout. Les corps, les chemins, les souvenirs. Nous devenions nous-mêmes de la neige, quelque chose qui pouvait disparaître sans laisser de trace. » Cet effacement n’est pas seulement physique. La personnalité, les liens sociaux, même le langage se dissolvent sous la pression du froid. L’homme, dans la poétique de Chalamov, devient un fragment anonyme du paysage. Mais Chalamov ne se contente pas de décrire le froid comme une force oppressive. Il le transforme en une épreuve métaphysique, un test ultime pour l’esprit et le corps. Face au froid, les prisonniers sont confrontés à des questions fondamentales : qu’est-ce que vivre ? Qu’est-ce que l’humain ? Dans un passage clé, il observe : « Nous n’étions pas des héros. Le froid décide pour nous. Il montre que l’esprit n’est pas plus fort que le corps. Que ce sont toujours les instincts qui gagnent. » Ce constat pourrait sembler nihiliste, mais il contient une forme d’éloge paradoxal de la condition humaine. Même réduit à l’essentiel, même confronté à sa propre annihilation, l’homme endure. Cette résilience passive devient une forme d’éthique, un humanisme minimaliste ancré dans la survie elle-même. Une esthétique du vide Le paysage polaire de la Kolyma n’est jamais décrit comme spectaculaire ou sublime. Chalamov rejette tout exotisme. Pourtant, dans cette austérité, une beauté paradoxale émerge. Le vide, la blancheur, le silence deviennent des éléments esthétiques à part entière. Il écrit : « Dans ce monde où il n’y avait rien, nous découvrions que ce rien avait un poids. Le vide nous entourait, mais il était vivant, il était palpable. » Cette esthétique du vide reflète l’état d’âme des prisonniers, pris entre la mort et la survie, entre l’épuisement et une sorte de transcendance inconsciente. En milieu d'après-midi le visage jaune part pour Romans, c'est la soeur de O. qui l'achète, l'opération a duré même pas cinq minutes. Encore une fois ne jamais se faire d'idée sur les lieux, le public qui visite les expositions, sur l'issue bonne ou mauvaise de celles-ci. Aperçu une nouvelle proposition d'écriture passer mais j'étais si profondément installé dans le bouquin de Chalamov et la rédaction de mes notes que je ne l'ai pas encore regardée en détail. Si encore nuit d'insomnie la quatrième à la suite cette semaine , j'aurai le temps certainement.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

07 décembre 2024

Il y a un hiatus, entre ce que j'éprouve face au réel et ce que je suis en mesure, ou non, d'en dire. Quand je veux en dire quelque chose c'est rarement ce que je veux dire qui est dit. Cela peut s'en approcher. Je peux avoir l'impression d'avoir dit quelque chose qui colle à la réalité. Puis quand je relis ensuite non, pas du tout. C'est un oignon avec de nombreuses peaux, et parfois il n'y a même pas de germe.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

05 décembre 2024

Hier aprés-midi. Sur la route.Hier, j'hésite. Un ou une aprés-midi. Je ne savais plus mon genre. Et ma conjugaison. Plus trés sûr de rien. Plus sûr du tout. Ce qui me rappelle quelque chose. Chose. Un personnage. Le petit Chose de Daudet. Non. Chose qui croît au phallus de la mère. Chose comme dans Le Meurtrion. Il fait beau et voilà que tout à coup je pense à ce Chose ou cette Chose. Tout s'entrechoque. La langue. Et me voici face aux éoliennes. Du côté de Fay-le-clos. Je suis monté pour redescendre. Pas que ça m'enchante. C'est le boulot. Mais les arbres ne sont pas encore nus. Le soleil tape sur les feuilles jaunes. Le premier mot qui vient c'est l'or. Puis du métal en fusion. Une chose en fusion. Ce qui fut utile. Car à Saint-Donat, tout était glacé. J'ai dû voir au moins six personnes. Leur tête disparaissait. Leur tête était interchangeable. Un Cerbere divisé. s'essayant à l'autonomie. Individualisé. Mais tu gardes quoi comme enfer. Essouflé au bout de trois marches gravies de ce grand escalier. Observé une mouche qui montait.Observé la même qui descendait. Entre un panneau de bois frappé de soleil et la vitre dont le verre ( le mot m'échappe pour dire sa nature de verre qui rend le monde flou) Peut-être bien "dépoli". La mouche donc monte et descend. Le même trajet durant un bon quart d'heure. Et mes globes oculaires la même chose. On commence à devenir chose par l'oeil si ça se trouve. C'est à partir de là que le hiatus démarre. Dire ensuite ce que l'oeil voit si possible or voilà la plupart du temps, justement, c'est impossible. Et donc tout le jeu ( passionnant mais fatiguant, éreintant, exténuant) consiste à se rapprocher de ça en s'éloignant de papa, maman, la bonne et moi. C'est à peu près ainsi que le démoniaque se manifeste. Bouh ! Comment vas-tu vieille chose me dit-il. Pas très bien. Pas très bien. L'écart m'a eu. Pas encore jusqu'à la corde. Je m'y aggripe. Sacré Je, si je ne t'avais pas. Mon petit fil à la patte, mon lambeau de chair qui pend entre la gencive et la dent. Breloque.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

01 décembre 2024

Dans la salle d’attente du pavillon C de l’hôpital Herriot à Lyon, ce dimanche matin, j’attends. Un panneau représentant un personnage en fauteuil roulant blanc sur fond bleu turquoise sombre est occupé par une corbeille de plastique sombre dans laquelle on a placé un sac souple de plastique sombre également. Le bord ouvert du sac poubelle, visiblement plus grand que son récipient, a été retourné autour du bord du récipient. C'est un quart d'heure plus tard que j'ai vu qu'il y avait un strapontin replié contre le mur. Les murs sont d’une couleur indéfinissable, entre blanc cassé et beige clair, avec par endroits, selon les éclairages, des rehauts de jaune. L’éclairage est composé de quatre appliques à l’intérieur desquelles on peut imaginer des ampoules LED. Sur ma gauche, accroché au mur, un large écran semblable aux écrans plats de télévision affiche en noir les noms des patients qui se trouvent ici dans la salle d’attente. À chaque fois qu’un nouveau ou une nouvelle venue entre en disant bonjour, presque tous les autres répondent à son bonjour. Certains sont plus audibles que d'autres. La plupart se réfugient aussitôt sur l'écran de leurs smartphones. Certains encore portent des lunettes noires. Les sièges sont constitués de plastique dur, ajournés par endroits, dossier et emplacement pour s’asseoir (formant sur ce dernier un genre de motif en forme de demi-lune). Sur un des murs, un palmier, tronc noir feuillage vert sapin, agrémenté de cactus aux coloris divers, bleu pâle, vert de vessie. Quelques fleurs rouges parachevant le tout. Ce qui rompt (un peu, à condition qu'on prenne le temps de le remarquer) avec l'austérité des lieux. À travers tout cela, des images de cuisine diverses et variées me parasitent l'esprit. Notamment les images pêle-mêle de coins cuisine. Une table bancale le plus souvent, un morceau de toile cirée, un réchaud à deux feux et quelque part dans la chambre l'affichette "Gaz à tous les étages". Lu la nouvelle proposition de F.B., mais pas encore visionné la vidéo. J'ai décidé de reporter une fois la rédaction de la proposition 02 achevée et publiée. D'ailleurs, j'ai fait exactement la même chose la semaine passée. Une semaine plus tard, je ne me souviens plus du tout du contenu de la proposition précédente. Ce qui entraîne, par conséquent, qu'il faudra que je lise à nouveau la proposition 02 et que je visionne la vidéo que j'avais reportée car je rédigeais la proposition 01. J'essaie de ne pas penser à ces fêtes de fin d'année en feuilletant Espèces d’espaces encore une fois de retour de l'hôpital. J'en profite pour prendre quelques notes que je pourrai placer dans une entrée des carnets pour ce 1er décembre 2024. Chez Perec, les contraintes formelles peuvent être soumises à des transformations de complexité croissante : l'oubli, qui s'accompagne souvent de sa propre désignation métaphorique ; la suspension momentanée, zone libre dans l'espace textuel réglé ; le dysfonctionnement volontaire ou « clinamen », affectant les règles du texte ou les structures de la langue ; la surcontrainte, qui ajoute une ou plusieurs exigences supplémentaires ; la métacontrainte : contrainte prévoyant à l'intérieur d'elle-même ses propres mécanismes d'autotransformation, ou modification d'une contrainte par une autre. Par ces diverses manœuvres, Perec impose au lecteur une activité de repérage, de mise ensemble et d'interprétation : bref, au contraire de la fascination passive, un défi tonique et jubilatoire. (découvert et recopié en passant un bout d' article sur ce site : https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1990-v23-n1-2-etudlitt2242/500924ar.pdf) Dans Espèces d’espaces, Perec écrit : « Les tableaux effacent les murs. Mais les murs tuent les tableaux. Ou alors il faudrait changer continuellement, soit de mur, soit de tableau, mettre sans cesse d’autres tableaux sur les murs, ou tout le temps changer le tableau de mur. » Et encore : « Les immeubles sont à côté les uns des autres. Ils sont alignés. Il est prévu qu’ils soient alignés, c’est une faute grave pour eux quand ils ne sont pas alignés : on dit alors qu’ils sont frappés d’alignement, cela veut dire que l’on est en droit de les démolir, afin de les reconstruire dans l’alignement des autres. » Perec m’accompagne dans cette salle d’attente, où l’alignement des objets, des murs, des noms sur l’écran, semble imposer un ordre rigide mais vide de sens. Je traque, comme lui, les détails inutiles, les failles dans cet alignement — un strapontin replié, un palmier artificiel, un bonjour à peine audible.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

24 octobre 2023

La fièvre est tombée, mais quatre jours perdus à claquer des dents, grelotter, se sentir vidé. Tout l’équilibre ne tient à rien. J’avais l’impression de traverser une nouvelle de Kafka. Cloporte à l’envers, ventre rempli de boue. Et puis, dès qu’on ouvre les yeux, l’URSSAF. Les taxes. De tous les côtés. L’étau se resserre. Logiquement, il faudrait plus d’élèves, plus de stages, plus d’argent. Mais c’est l’injustice qui revient. Celle que j’avais déjà sentie, enfant, à l’école, quand on apprenait la taille et la gabelle. Mon premier drame peut-être. Je résiste, profondément, à tout ce qui ressemble à de la paperasse. Rendre compte. Rendre des comptes. Ça m’a toujours semblé un outil de contrôle. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c’est pour le bien commun. Mais ce mot — loyauté — passe mal. Les grandes entreprises fraudent avec art. Des armées d’avocats. Pendant que les petits, eux, prennent tout dans la gueule. On bloque leurs comptes. Ils tombent malades. Et à côté : les fêtes à Versailles, les chaussures neuves. 1789 n’est pas loin. Le privilège agace, depuis toujours. Je me demande si je suis responsable. Peut-être que je ne suis pas assez malin. Peut-être que je ne triche pas assez. Moi, je déclare tout. J’aurais du mal à ne pas le faire. Question de dignité, je crois. Il règne un climat plus mortifère que jamais. Et les fièvres n’aident pas. Elles amplifient. Même FB, sur sa chaîne, murmure la difficulté d’être auteur. 1,60 € sur un livre à 16. Moi, peintre, c’est pareil. Si je calcule mes heures, mes kilomètres, mes dépenses… je suis payé bien en-dessous du SMIC. C’est comme si être à son compte, c’était une faute. Et être artiste, une faute aggravée. Alors je serre les dents. Les quelques qu’il me reste. J’écris quelques lignes, comme on se caresse la joue en se disant : ça ira. Mais parfois, non. Parfois, le cœur manque. On est à terre. On le sent dans le corps. On essaie de se relever. On retombe. Alors quoi ? Quant au reste — la guerre, la violence, les scandales, le faux, le vrai, les opinions — je passe mon tour. Chaque mot nous classe. Boîtes partout. Et j’ai l’horreur des boîtes. Un soulèvement mondial des petites gens ? Pour dire : assez. Assez de cette vie-là. Utopie. Chacun est trop enfermé dans ses nœuds. Il faudrait un miracle pour que ça lâche. sous-conversation C’est revenu, la fièvre. Et puis la haine. Non — l’injustice. Non — l’écoeurement. Le sentiment que tout ça… que tout ça... Une main cherche un appui dans l’air. La mâchoire serre. C’est ça qu’il reste. La mâchoire. Une mâchoire qui dit : je ne veux plus. Je n’en peux plus. Et pourtant, encore ce petit effort. Écrire. Une ligne. Deux. Ce n’est pas beaucoup. Mais c’est plus que tomber sans bruit. Il faudrait tout dire. Mais dire, ça classe. On nous range, étiquette. Alors mieux vaut… quoi ? Se taire ? Non. Mieux vaut parler en crabe. Mieux vaut écrire en diagonale. Comme une toile. Une couche. Puis une autre. Huile sur toile. Mauvaise santé sur colère sur solitude. note de travail Il revient. Il est plus clair, plus fatigué aussi. Il a écrit dans la fièvre, maintenant il écrit après elle. Il parle d’URSSAF, mais il parle d’enfance. D’un sentiment archaïque d’injustice. L’école. La gabelle. La taille. Ce mot “taille” — je le note. Double tranchant. Ce n’est pas un texte sur les impôts. C’est un texte sur la loyauté blessée. Il veut croire au bien commun, mais il voit la triche, la disproportion, l’humiliation de celui qui fait “juste ce qu’il faut”. Il parle de dignité. C’est le mot central. Il ne veut pas tricher, et c’est cela qui le rend vulnérable. Il tient à une certaine forme de vérité. Ce n’est pas économique. C’est éthique. Et cela l’épuise. Il évoque son corps : à terre. Et sa résistance : serrer les dents, écrire quelques lignes. Un mécanisme de survie, mais aussi de création. À la fin, il renonce à commenter le monde. Il sait que commenter, c’est se faire capturer. Il cherche une issue. Elle passe peut-être par une utopie qu’il ne croit pas. Mais qu’il écrit quand même. C’est ce "quand même" qui m’émeut. C’est ça, la trace du vivant.|couper{180}

Carnets | octobre 2024

9 octobre 2024

Cela faisait dix ans qu’il n’avait pas pleuré. Mais face à la douleur des autres, il se découvre vulnérable, emporté par des larmes qu’il ne contrôle pas. Entre honte et sincérité involontaire, le narrateur tente de comprendre pourquoi une telle tristesse l’envahit lors d'une cérémonie funéraire. Peut-on être sincère sans le vouloir, et que révèle cette émotion qui surgit sans prévenir ?|couper{180}

fictions

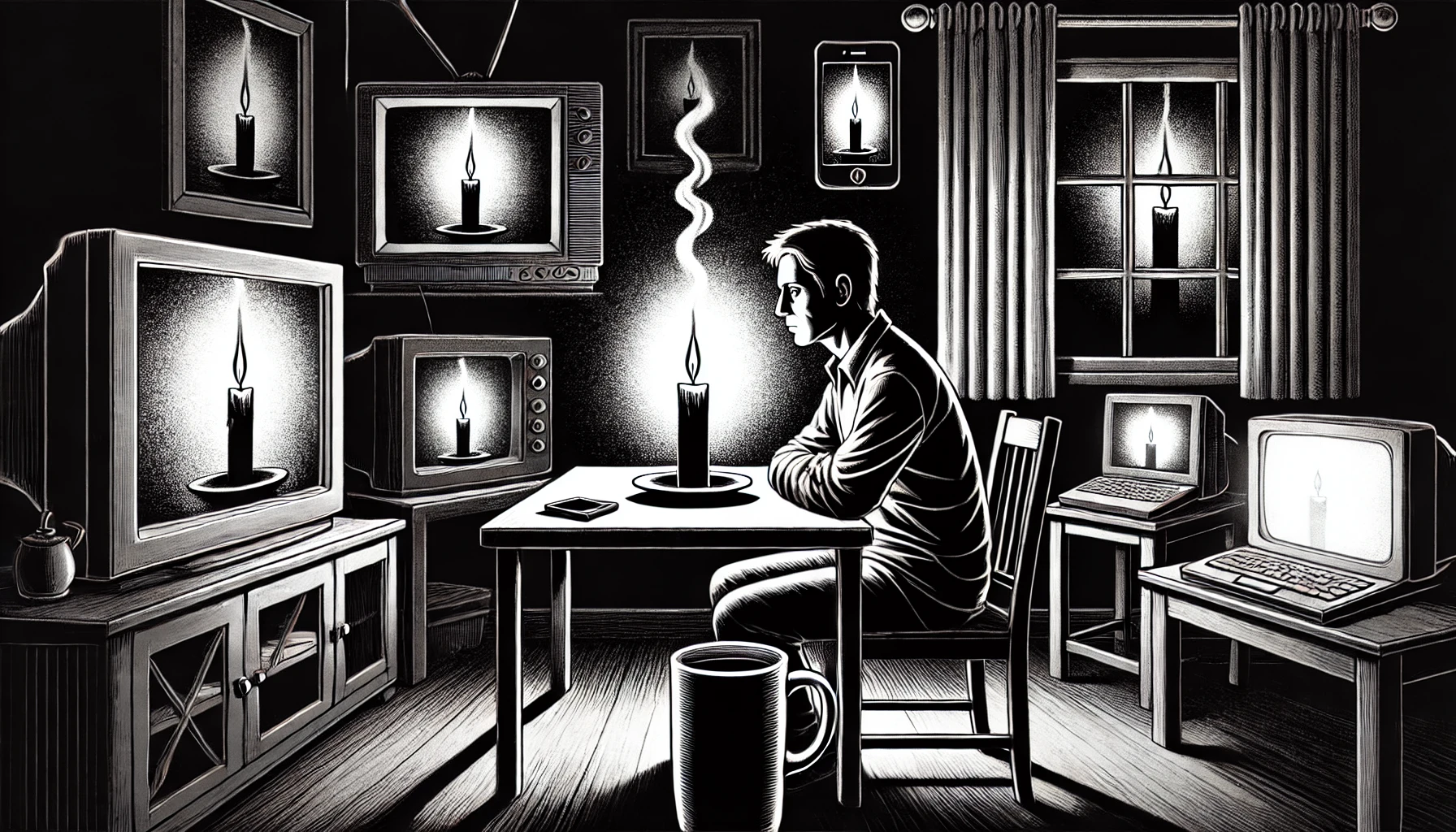

L’angoisse sous silence

Dans un monde saturé par les bruits médiatiques, ce texte plonge dans les réflexions d’un homme qui, après avoir éteint chaque écran, se retrouve face à lui-même, confronté à une angoisse qu’il ne peut plus fuir. Un récit introspectif sur l’impuissance, la peur de l’inconnu et le besoin d’accepter le vide pour avancer|couper{180}

Carnets | octobre 2024

1er octobre 2024

Tout le monde ne rêve pas d’être un génie, mais pour ceux qui le souhaitent, il existe un grand secret : il suffit de se le dire. Dans cette réflexion humoristique, découvrez comment la simple auto-proclamation peut transformer votre vision du génie, de la reconnaissance et du libre-arbitre. Après tout, c’est celui qui le dit qui l’est.|couper{180}

Carnets | septembre 2024

Habiter l’inhabitable

Des chambres d’hôtel. Trop de chambres. Barbès, Château Rouge, Goutte d’Or. Endroits fatigués. Draps humides. Odeur de moisi et de parfums sans nom. Des lieux de passage. Pas faits pour rester. Et pourtant, j’y reviens. L’habitude s’installe. Je reconnais le sol qui grince, les heures de lumière, les cris de la rue. Je sais où poser mes affaires. Ce qui m’avait semblé inhabitable devient vivable. Pas confortable. Vivable. Je me surprends à m’y sentir presque chez moi. L’inhabituel devient un décor. Une routine. Je ne cherche plus à décorer, juste à survivre. Et parfois, au petit matin, une lumière douce. Un silence rare. Quelques secondes d’apaisement. Suffisantes pour tenir. Je ne hais plus ces chambres. J’y dépose des souvenirs sans le vouloir. J’habite sans y croire. Mais j’habite quand même. Et c’est peut-être ça, habiter l’inhabitable. Ne plus fuir. S’adosser à ce qu’on a. Même si c’est gris, froid, temporaire. Parce que dans le pire, on finit par trouver un détail qui retient. Une lueur. Un appui.|couper{180}