Autofiction et Introspection

Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.

C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.

articles associés

Carnets | Atelier

31 mars 2025

Invasion visqueuse Stupéfiante, la vitesse du glissement. Comme une trappe qui s’ouvre sous les pieds : on croyait marcher sur du béton, c’était de la vase. D’un instant à l’autre, ça bascule. L’horreur s’écoule dans le grotesque, l’un nourrit l’autre, et ce qui monte alors, ce n’est pas la peur, non, c’est une nausée rampante, acide, tenace. Une marée interne. Le monde régurgite. Et moi, aspiré. Le fil d’actualités — un effleurement suffit. L’écran s’allume — ils sont déjà là. À cracher. Leur lumière sale. La voix dans les haut-parleurs vous injecte la lie du siècle. Alors je ferme. Je m’évide. Je m’extrais. Citadelle bricolée : un livre, un crayon, des pas réguliers sur le trottoir mouillé. Rien d’autre. L’occupation ? Elle est douce, elle est flasque. Un silence de feutre. Pas de bottes. Pas de cris. Juste une présence qui vous imprègne. Et on l’appelle comment ? « Nazie », faute de mieux, faute d’un mot plus précis. Parce que le vieux mot fait encore peur. Il sent encore quelque chose. Mais qui croire ? Pas eux. Surtout pas eux. Ceux qui protestent à grands gestes, ceux qui jouent l’alternative comme on jouerait un rôle. Mêmes ficelles, même théâtre. Même odeur. Et là-haut ? Ils rigolent, eux. Ils attendent que ça se crève, que ça suppure. La Bourse, le Golem financier. L’Intérêt calculé à la décimale. Ça ronge, ça digère. Et en renfort, les machines. L’algorithme. Froid, parfait, sans faute ni foi. Ils n’ont plus besoin de nous haïr : ils n’ont même plus besoin de nous voir. Et moi, là-dedans ? Parano ? Peut-être. Mais si la lucidité était aussi vérolée que le reste ? Si cette impression d’y voir clair n’était qu’un résidu du même venin ? La lumière elle-même falsifiée. Étiquetée. Capitaliste, marxiste, maoïste — étiquettes délavées sur des bocaux vides. Alors je serre. Je ferme. Le dedans. Le petit. Le net. Le chaud. Le seul possible. sous-conversation — …c’est là, oui… ça suinte… — ne pas penser, surtout pas penser… — regarde pas, regarde pas, regarde pas — mais si tu vois ! tu vois trop bien justement… — non c’est trop, c’est trop… — boue chaude… dans les veines… pas dehors, non… dedans… — ferme. — plus fort. — encore. — tiens-toi. — les objets… un ordre… ne plus vaciller… — mais ça appuie, tu sens ? sur les tempes, sur la cage, partout… — et eux, là… — ils savent ? — ils attendent. — ils veulent que tu exploses. — que tu y crois. — ou que tu n’y crois plus. — ça revient au même. — chute. — silence. — c’est eux qui parlent dans ta tête. — ou bien c’est toi ? — impossible de trier maintenant. — ça devient visqueux. note de travail – Entrée clinique n°317 : « Celui qui se referme » Patient : non identifié formellement, se présente sous la forme d’un texte à la première personne – fragments de carnet, rythme irrégulier, ton inquiet. Date de la séance : inexacte, mais contemporaine d’un état du monde saturé d’écrans, d’ondes, de chiffres. Il vient sans venir. Il s’écrit, plutôt. Se déploie sur la page comme un filet de voix dont les contours restent flous. Ce patient-là ne me parle pas : il s’adresse au vide, ou à lui-même, ou à une présence qu’il suppose hostile – société, machine, voix médiatique – il n’est pas certain. Son discours oscille entre l’indignation lucide et l’implosion paranoïde. Il dit que le monde va trop vite. Il dit que le grotesque et l’horreur s’échangent comme des fluides. Il dit que tout cela le dégoûte, physiquement. Ce n’est pas une métaphore : il parle de nausée, de gorge serrée, de marée qui monte. Comme si penser le monde aujourd’hui équivalait à l’ingérer de force. Ce que je note – et qui m’interpelle – c’est sa stratégie de survie. Il se replie. Il cartographie son espace de respiration comme on poserait des amulettes : le crayon, la page, le rangement, la marche. Des rituels simples, rassurants. Il ne cherche pas la guérison, ni même la compréhension. Il cherche à tenir. Mais alors, moi, là-dedans, que suis-je ? Je veux dire : moi, analyste, lecteur, scripteur de notes ? Je suis le témoin d’une subjectivité qui se défend comme elle peut, mais qui doute déjà de ses propres défenses. Quand il parle de lucidité, il dit qu’il la hait. Qu’elle est peut-être elle-même une émanation du système qu’il vomit. Il commence à douter de la seule chose qui le tenait debout : son regard critique. Et c’est là que je vacille. Car je le comprends trop bien. Il y a chez lui un refus de la folie spectaculaire – celle qui s’agite dans le vacarme politique, dans les flux algorithmés, dans les postures d’opposition recyclée. Mais il n’est pas pour autant indemne. Il se méfie de tout, même de ses propres pensées. C’est un homme qui vit sous scellé, dans une conscience à double fond. Ce qui m’émeut (car j’ai le droit, je ne suis pas que psy), c’est qu’il ne cherche ni à convaincre ni à séduire. Il n’est pas poseur, il est usé. Il écrit pour se taire un peu mieux. Il parle pour ne pas exploser. Alors, faut-il diagnostiquer ? Si oui, alors disons : paranoïa diffuse à composante dépressive, défense obsessionnelle par la ritualisation du quotidien, tendance à la déréalisation exacerbée par la surstimulation médiatique. Mais si je suspends le geste médical, si j’écoute au lieu de décrypter, alors je dirais qu’il est… contemporain. Lucide jusqu’au malaise, et pourtant encore capable de gestes minuscules pour rester vivant. Et peut-être que ce refus de la normalité est, paradoxalement, la forme la plus poignante de santé mentale aujourd’hui.|couper{180}

Carnets | Atelier

30 mars 2025

Porte refermée. Soulagement. Le dibbouk n’a pas attendu : il s’est mis à tournoyer, cabossé, ravi. « On va s’en mettre jusqu’au collet », qu’il a dit. Moi, j’avais juste faim. Une faim grise, logistique. Chez l’épicier turc : lamelles de kébab surgelées, les mêmes que la dernière fois. Trois baguettes chez le boulanger. Congélation immédiate. Prévision : quatre jours de paix. « À nous deux », j’ai soufflé — pas à lui, évidemment. Ensuite ? Rien. D’abord rien. Allumé la télé. Noir et blanc, Gabin-Bardot. Vieillerie datée. Mon père, un peu. Les expressions : « ma petite fille » — insupportable. Sommeil. Réveil 17 h. Écriture. Lecture : Le Roi des Rats, Miéville. Le concept de dibbouk s’effondre, comme tout le reste. Pas surpris. Ou alors juste pour la forme. Puis la sonnette. Frisson. Recommandé ? Non. La mère de L. Venue s’excuser. Négociations. Diplomatie de palier. Accord trouvé : L. viendra le mercredi, 13 h 30 à 14 h 30. Avec sa sœur. Et moi, je referme. Je range. Je note. Je respire. C’est déjà pas mal.|couper{180}

Carnets | Atelier

29 mars 2025

On n’a pas besoin de grand-chose : un pas, un petit écart, rien qu’un pas de côté. On quitte la route, on s’enfile dans un sentier, un de ceux qu’on ne trouve pas sur les cartes, et très vite, voilà, c’est comme si on tombait dans une réserve d’humilité, une sorte de clairière intérieure, sans panneau indicateur. C’est plus simple que prévu, cette posture-là, d’autant qu’on peut être sûr que personne ne regarde. Il y a bien des arbres, des bêtes discrètes, des herbes diverses et variées, mais ce sentiment-là – l’humilité donc – ne semble pas très concerné. Je voulais me fondre. Pas disparaître, non, je tenais encore à certaines textures, à l’odeur de la terre mouillée. Je voulais me mêler au mystère. Ce mystère sans majuscule, cette matière vague qui palpite derrière les choses. Je rêvais de devenir un arbre. Une fougère. Un oiseau. Pas un faucon, trop majestueux. Un de ceux qu’on entend sans les voir. Un oiseau de doute. Peut-être qu’un oiseau rêve aussi de devenir homme. Peut-être que rien n’est jamais satisfait de son sort. Que cette insatisfaction fait tourner les saisons. Il y a des mots qui reviennent sans qu’on les convoque. Ces temps-ci, le mot seuil. Pas un concept. Une vibration. Quelque chose à franchir. Ou à habiter. Un endroit entre. Entre moi et l’autre. Entre l’avant et l’après. Ce texte n’est peut-être que cela : une tentative de rester un peu plus longtemps au bord, sans fuir. D’observer ce qui bouge quand on ne bouge plus. Changer de style, ou croire qu’on le peut, c’est sentir que le langage n’est pas une cage mais un terrain modulable. Peut-être que le style profond est justement le seuil lui-même. Et chaque variation est une manière de l’explorer. De se chercher en traversant. Écrire comme on change de fréquence. Les deux femmes sont arrivées à dix heures trente. J’avais rassemblé leurs toiles dans la bibliothèque, pas question de les laisser entrer plus avant. Pas dans l’atelier. J’aurais pu, bien sûr. Je n’étais pas opposé à l’idée. Jusqu’à ce dernier message, sec, nerveux, saturé de colère. Je n’ai pas été malade. Je n’ai pas été soulagé. J’ai noté l’événement, avec une certaine distance. Leurs visages étaient tendus. J’ai dit : approchez la voiture, ce sera plus simple. J’ai aidé à charger. Y. a tenté un mot, un appel, une relance. J’ai dit peu. J’ai dit que tout cela était sûrement pour le mieux, mais qu’on ne le voyait pas encore. Puis je leur ai dit au revoir. Sept ans. Surprendre une telle rancœur, ça m’a frappé. Mais je n’ai rien montré. J’ai gardé cette manière calme d’être là. Comme si la vie avait ses plans. En voyant le camélia en fleur j'ai eu envie de prendre une photographie. Une véritable orgie de fushia et de rose, presque obscène. Peut-être demain.|couper{180}

Carnets | Atelier

27 mars 2024

Ce monde est une maison qui fuit. On colmate comme on peut, avec un peu de quiche, un carnet, une page d’agenda, un morceau de tendresse. Et parfois, le plombier arrive vraiment.|couper{180}

Carnets | Atelier

26 mars 2025

Il faut faire son truc. On ne sait pas trop lequel, au début, mais ça suffit. L’idée seule du faire, sans programme ni plan de carrière. Ça tient. Et puis, à force, on se demande : pourquoi ? À quoi bon ? Dans quel but ? Toujours cette fringale de sens, ce besoin de comprendre. Surtout à vingt ans, ou alors bien plus tard, quand on a traversé des années sans bien savoir ce qu’on y cherchait. Entre les deux, les rails. La famille, les enfants, la connexion fibre, l’administratif. Tout ça remplit le temps et empêche les grandes questions. On avance mécaniquement, sans trop savoir de quelle gare on vient ni vers laquelle on file. Et puis un jour, le train freine. Il y a un frottement, une secousse. Et la question revient, en douce : pourquoi j’ai fait ce truc, bon sang ? C’est dans ce genre d’humeur que j’ai surpris une conversation dans un replay de Zoom. À propos de la prise de notes. Faut-il faire des fiches de lecture ? L’un avait essayé deux jours, puis avait laissé tomber. Une autre avouait qu’elle oubliait. La discussion a bifurqué vers les outils, les applis, les méthodes. Mais la vraie question, à mon sens, c’était : est-ce qu’on en a besoin, vraiment, maintenant, de ces notes-là ? J’en ai pris, autrefois. Beaucoup. Avant l’informatique. Trente carnets Clairefontaine au bas mot, écriture serrée, feutre à pointe fine. J’y mettais tout : états d’âme, blagues oubliées, extraits d’auteurs, poèmes de comptoir, débuts d’histoires morts-nés, listes de dettes. Tout ça, un jour, est parti en fumée dans une prairie suisse. Mais c’est une autre histoire. Peut-être qu’écrire ici, dans ce coin du site, c’est une manière de reprendre. Mais sans l’idée de mémoire. Je ne cherche plus à tout garder. Ce n’est plus cette obsession. Ce n’est même plus un projet. C’est juste un truc. J’écris, je fais ce truc. Je pars de ce que j’ai : une idée, un mot, une peur, un reste de rêve. Peu importe. Et puis les choses s’enchaînent. Je convoque un personnage, le jeune homme, le dibbouk, le double flou. Il parle, il objecte. Moi, je fais semblant d’écouter. Parfois je prends note, souvent non. Ce n’est pas pour lui que j’écris. Ni pour me convaincre. Ni même pour comprendre. Je fais le truc. Peu importe lequel. Je le fais parce que c’est ça qu’il faut faire. Et pourtant — ce serait mentir que de ne pas l’avouer — ce billet m’inquiète un peu. Pas dans son contenu, non. Mais dans ce qu’il dit sans le dire. Il me paraît louche. Comme un retour en arrière déguisé en bond en avant. Comme un chat qui hésite avant le saut, sauf que je ne suis pas un chat.|couper{180}

Carnets | Atelier

22 mars 2025

Seuil Hier après-midi, j’ai rangé l’atelier. Pas un simple nettoyage, non : un déplacement minutieux des objets, un tri des pots, des tubes, des pinceaux, des restes de projets passés, un froissement d’archives techniques et affectives. Dans le silence qui suivit, une évidence : j’allais créer un sous-domaine OVH, installer un Spip supplémentaire. Le geste était net, presque doux. Il s’agissait de proposer une aide, des services pour fabriquer des sites – Spip, ou autres, mais je préfère Spip. Cela va sans dire. Le soir, je me suis lancé en local. Tailwind, des logos surgis de DALL·E 3, un squelette de site sobre, discret, qui tenait debout sans effort. Rien de clinquant. Juste un espace. Quelque chose de stable, de calme. J'aimerais proposer mes services à des artistes essentiellement. Mais en vérité, ce n’est pas de code que j’avais envie. Et il faut que j'arrive à faire la part des choses. C’était de fiction. Quelque chose insiste, là, depuis quelques nuits. L’idée d’un seuil, un vrai. Un seuil qu’on ne franchit pas en pensant mais en glissant. Pas de pensée. Juste écrire. Depuis le corps. Depuis cette sensation de presque-sommeil. Les images viennent quand on les oublie. Elles clignotent, elles apparaissent-disparaissent selon qu’on les regarde ou non. Ce n’est pas un monde. C’est une intermittence. Nécessité d'un emploi du temps plus drastique, se resserrer sur l'horaire, les tâches à faire, celles détestables ou moins appréciées les premières, et le reste ensuite. Sauf que je n'ai jamais fait ça. Tous les poncifs des gourous de l'organisation m'ont toujours paru risibles. Et jeudi matin, il y a eu ce moment précis, ce basculement imperceptible mais décisif avec le groupe d’élèves. Quelque chose s’est passé – un passage, une bascule, un seuil franchi ensemble, sans qu’on s’en rende compte immédiatement. Je dois le noter ici, dans cette rubrique des seuils. Ce sont eux qui comptent. Même si on ne les reconnaît qu’après. Hier, j’ai reçu une réponse – un message effaré, presque agressé – parlant de ce moment comme d’un truc « intolérable », avec les mots KO, « je suis sur le cul » et autres formules stupéfaites. L’idée fait son chemin, c’est déjà ça. Surtout dans ma tête. Ce qui m’a frappé, c’est que je ne me suis même pas rendu compte, à la première lecture, que le message ne m’était pas directement adressé. Que j’étais sur WhatsApp, dans un groupe, et que le message a été supprimé quelques secondes plus tard. Alors j’ai pensé : Y s’est trompée d’appli, elle écrivait ça pour d’autres, dans le dos, ou plutôt dans l’interstice. Et moi, j’ai répondu du tac au tac, sans prêter attention non plus à l’interface, mais moi je n’ai pas supprimé mon message. Si d’autres l’ont lu, tant mieux. C’est curieux, ces déplacements d’espace, ces seuils-là aussi : technologiques, sociaux, invisibles, mais très réels. Plus ça va, plus je sens qu’il faut que je me réinvente. Trouver de nouvelles ressources, peindre autrement, faire entrer un peu d’argent sans y perdre l’élan. La routine, ça va un moment, mais ça fatigue tout le monde. Les élèves, moi. J’estime que tout ça a assez duré. Et puis j’ai visionné quelques vidéos de Philippe Annocque. Le rythme de sa voix, son calme, son retrait apparent – tout cela me donne envie de lire à voix haute aussi. Pas mes textes, pas encore. Ceux d’autres, surtout des récits de new weird, à lire dans le noir, au bord du sommeil, quand la pensée lâche prise. Il y a là un désir de plus en plus impérieux : celui d’installer un nouvel univers. Dans l’atelier. Dans l’écriture. Dans le code. Dans les services que je pourrais proposer et monnayer sans trahir ce que je cherche. Quelque chose veut prendre forme. Et peut-être que cette fois, je le laisserai faire. Illustration : PB Seuils acrylique sur toile 40x40 2025|couper{180}

Carnets | Atelier

21 mars 2020

Ce que la fiction peut encore|couper{180}

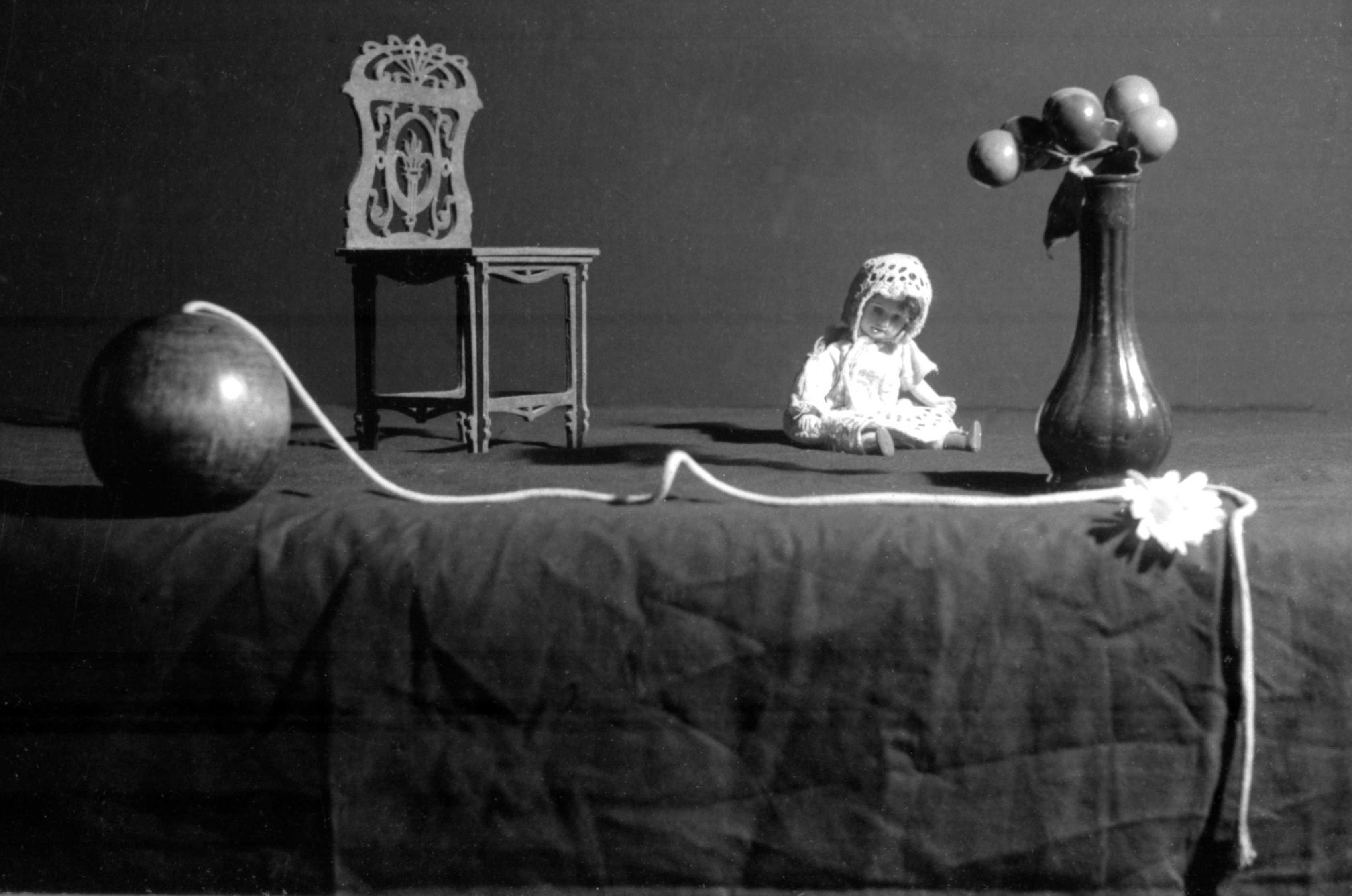

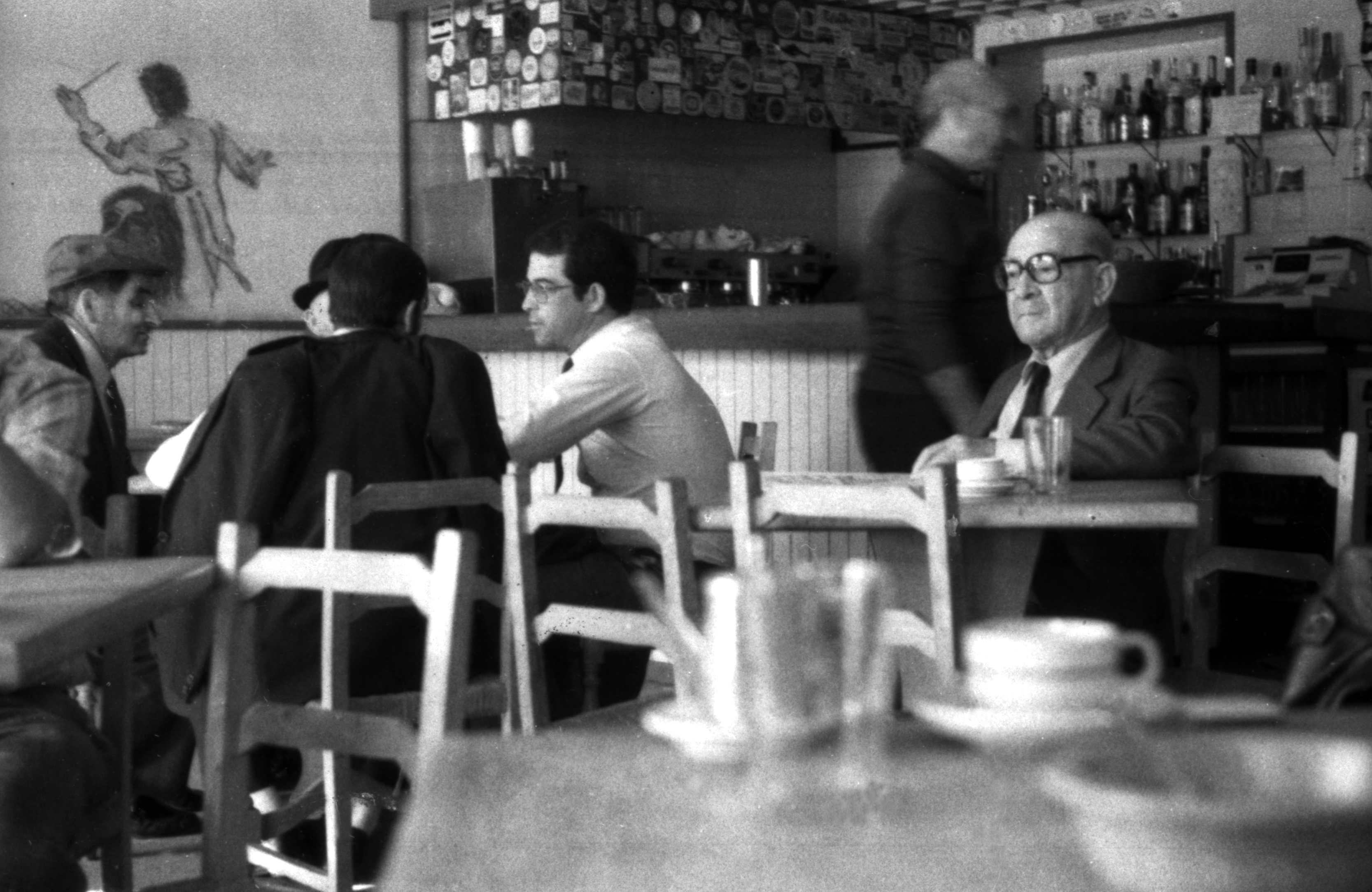

Photographie

exil au Portugal

Lorsqu’en 1989, gavé de lectures et de solitude, je quittai Paris pour m’installer au Portugal, ce n’était pas tant une fuite qu’un ajustement nécessaire. Mon but, inspiré, sans doute, par mes lectures ethnographiques – notamment Tristes Tropiques de Lévi-Strauss –,était de copier ces Indiens Hopi qui, devenus pères, doivent partir quelques jours dans la jungle pour rétablir l’équilibre du monde. Je n'étais certes pas père mais j'étais l'auteur d'un bon nombre d'inepties qui me renvoyaient une image peu glorieuse de ma vie. Je m’étais installé dans une petite maison à une demi-heure de marche du village de C. C’était une bicoque que l’on me louait à un prix dérisoire. Sans confort, sans électricité, au beau milieu des eucalyptus, essence principale des forêts ici dans la région. Leur parfum entêtant s’infiltrait jusque dans mes pensées, imprégnant mes nuits d’un relent sucré qui semblait dialoguer avec mes rêves. Chaque matin, j’émergeais dans un monde où seul le bruissement du vent dans les feuillages venait troubler le silence profond, un silence qui, loin de m’éloigner de moi-même, me confrontait à mon propre vertige intérieur. Cette maison modeste et inconfortable semblait être la projection parfaite, bien qu'assez proche d'une image d'Epinal de cette rudesse à laquelle m'obligeait l'écriture.Chaque matin, j’allais au village pour boire un café, et j’avais fini par sympathiser avec J. et H., une Française qui était tombée amoureuse du pays et d’un de ses autochtones. Je m’asseyais dans un coin après quelques échanges polis, mais mon but n’était pas d’entretenir une amitié. Au contraire, je désirais à cette époque m’enfoncer dans la plus grande des solitudes, propice, l’imaginais-je, à me permettre de mieux explorer ma propre langue, ma vraie voix, ou ma vraie musique. J’étais encore accroché à ce concept désuet de vérité quand il s’agissait, mais je ne l’appris que des années plus tard, après de nombreuses désillusions et errances, de trouver simplement la justesse. Ce fut à force d’écrire sans cesse, de réécrire même les phrases les plus anodines, que je compris que la vérité était une quête vaine et que seul comptait ce fragile équilibre entre précision et sincérité. Encore que d'autant plus amateur d'en découvrir une solide que je m'étais aperçu de la rapidité avec laquelle chacune que l'on m'avait brandi s'était effritée. L'unique café du village était un lieu modeste, fait de bois fatigué et de chaises dépareillées. Une lumière jaune filtrait à travers les persiennes, tamisant la fumée des cigarettes que les habitués laissaient se consumer lentement. J’y retrouvais, chaque jour, les mêmes visages : l’homme au veston élimé qui buvait son aguardente en silence, les trois compères qui refaisaient le monde en portugais rugueux, et ce serveur chauve qui glissait entre les tables comme un automate bien rodé. Tout ici était immuable, comme suspendu dans un temps que le reste du monde semblait avoir oublié. Je trouvais dans cette immobilité un apaisement rare, un sentiment de détachement presque parfait. Il me fallut des semaines pour comprendre que ce silence apparent n’était pas un vide, mais une densité. Chaque murmure portait un fragment d’histoire, chaque regard pesait d’un passé que je n’aurais jamais la prétention de comprendre. Peu à peu, je cessai d’exiger de moi cette solitude absolue, comprenant qu’elle était une chimère, un concept sans chair que le réel avait tôt fait d’éroder. Cela me parut soudain absurde, sans doute en raison du décor dans lequel j'essayais de la créer... Il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre à quel point tout est interdépendant ici. Le bruissement des eucalyptus, la présence silencieuse des habitués du café, les gestes quotidiens que je finissais par anticiper, tout cela formait un tissu dans lequel je m'étais malgré moi inscrit. Je compris que la solitude absolue était une illusion, une abstraction que je voulais imposer à un monde qui, lui, ne fonctionnait que par liens et résonances. Non pas que je voulusse m’intégrer, mais le simple fait d’exister dans ce café, d’y être reconnu sans être interpellé, me suffisait. Je n’avais pas besoin d’être compris, ni même d’être écouté. Laisser les autres parler autour de moi, c’était déjà être là. Avec le temps, j’appris à discerner les nuances du matin au village : l’heure exacte où la première cigarette s’allumait sur la terrasse, le moment où le facteur déposait son sac sur le comptoir avant de commander un café noir. J’appris aussi que J. et H. n’étaient pas seulement des étrangers tombés amoureux du pays, mais des êtres profondément ancrés dans ce territoire, dans ses habitudes, dans son rythme. J’admirais leur capacité à être là sans chercher à posséder, à comprendre sans toujours questionner. Et moi ? J’étais venu pour me perdre, et finalement, je m’étais juste laissé absorber par une autre cadence, un autre relief du quotidien. Parmi les innombrables jobs que j'avais effectués dans la ville, celui de laborantin dans un studio photographique m'avait fait rencontrer Cartier-Bresson, déjà très âgé à cette époque. Nous avions sympathisé autour de ses dessins qui m'avaient donné un mal de chien pour reproduire leur légèreté, m'échinant sur l'absence presque totale de contraste dont ils paraissaient souffrir. Après m'avoir sermonné gentiment, Henri m'avait dit qu'il ne fallait pas que je développe ses images comme moi je l'entendais mais plutôt que je fasse l'effort de réfléchir à ce que lui avait voulu montrer. Puis nous avions enchaîné sur la lecture et il m'avait suggéré de lire L'art chevaleresque du tir à l'arc et le zen, un petit ouvrage rédigé par un Allemand, Herrigel. Dans cet ouvrage, il est question du moment propice où l'archer doit lâcher la corde. Cela ne peut pas venir du vouloir, mais du moment, exactement comme lorsqu'on est dans un moment photographique et que l'on doit appuyer sur le déclencheur. Depuis lors, je n'ai jamais fait de photographie autrement qu'ainsi, en essayant d'éviter de vouloir obtenir quelque chose. Cette photographie qui illustre mon récit n’a rien d’extraordinaire. Et pourtant, elle est juste. Juste pour moi, sans doute, mais cela suffit. Je ne trouvais donc pas cette vérité que je croyais être venu chercher. Mais quelque part entre le silence des eucalyptus et le brouhaha du café, entre la solitude espérée et la présence muette des autres, je découvris une chose plus précieuse encore : la justesse du moment.|couper{180}

Carnets | Atelier

18 mars 2025

Il suffit parfois de s’allonger. De laisser la pesanteur faire son office, d’appuyer l’arrière du crâne contre une surface plane, de s’assurer que l’on est bien réparti de façon homogène, comme une pâte à tarte trop travaillée. Il suffit ensuite de suivre sa respiration, en bon spectateur, sans interférer. L’air entre, l’air sort. Tout se passe bien. Enfin, normalement. Avant cela, bien sûr, il y a la résistance. L’esprit s’agite, fait du bruit, remue des archives entières de conversations passées, ressasse d’antiques préoccupations administratives et tente d’ouvrir un dossier classé sans suite depuis trois ans. Il veut prouver son existence. Mais il suffit d’attendre. On le laisse parler, il finira bien par se lasser. Puis, sans tambour ni trompette, on le débranche. C’est alors que l’on traverse sa propre bulle. On passe d’un espace exigu, saturé de réminiscences inutiles, à une sorte d’expansion floue, comme une salle d’attente où il ne se passe rien mais où l’on est bien. Rien de mystique, juste une légèreté bienvenue, une fluidité inhabituelle. La pensée n’a pas disparu, elle est là, mais en version atténuée, en sourdine, comme un téléviseur qu’on aurait oublié d’éteindre. Et puis parfois, dans cet état de flottement, quelque chose bascule. La conscience s’efface presque totalement, le corps devient un simple contour. C’est précisément là que tout s’emballe. Un fourmillement électrique gagne les extrémités, le cœur s’emballe comme s’il venait de rater une marche. Une sensation idiote, en somme, mais d’une efficacité redoutable : en une fraction de seconde, on se retrouve à donner un coup de poing sur le sol ou le matelas, avec l’élégance d’un boxeur sans adversaire. Juste pour s’assurer que l’on est bien toujours là, que l’on n’a pas définitivement glissé de l’autre côté, où que ce soit. La peur de crever, probablement, ou pire : la peur de ne pas revenir. Mais si l’on ne donnait pas ce coup de poing ? Si, au lieu de réagir, on laissait faire ? Si l’on se laissait couler, traverser l’instant sans le heurter, sans chercher à se récupérer ? Peut-être que le corps, au lieu de se raidir, finirait par s’étirer à l’infini, que la pensée se dissoudrait sans heurt, comme une plume qui se laisse porter par le vent. Peut-être que rien ne se passerait, ou au contraire, tout. Peut-être que l’on découvrirait que la chute tant redoutée n’en était pas une, qu’il n’y avait pas d’autre côté, juste une continuité imperceptible. Peut-être. Et puis, bien sûr, il y a cette hésitation. Ce moment absurde où l’on se demande si ce n’est pas exactement la même chose qui se joue face à une toile vierge ou une page blanche. Ce seuil où l’on pourrait basculer, mais où l’on préfère rester en équilibre, bien accroché à ce qui nous retient. Et quand on ouvre les yeux, tout est exactement pareil. Pourtant, tout a changé. Illustration : : John Everett Millais Ophélia Musique : Erik Satie- Gnossienne n°1"|couper{180}

Carnets | Atelier

17 mars 2025

Nous passons notre temps à colmater des brèches, à obstruer des failles, et puis un jour, à force d’avoir vidé nos peurs, rincé nos rêves, essoré tout notre être, il ne reste plus de nous qu’une écorce décharnée, un agrume pressé jusqu’à la dernière goutte, bon pour la poubelle ou, à la rigueur, pour un tas de compost, ce qui est un moindre mal. On peut aussi, pour plus de discrétion, s’arranger d’un cercueil six pieds sous terre. Tout cela ne change pas grand-chose : les trous demeurent, béants, et ceux qui restent tentent de les combler comme ils peuvent, c’est-à-dire pas du tout. Ce qui rejoint cette évidence cosmique : il y a plus de vide que de plein, partout. Ce que nous tenons pour solide, ce bureau, ce mur, ce corps, tout cela est un assemblage bancal d’atomes capricieux, flottant dans l’incertitude. Et pourtant, nous nous obstinons à croire en la fermeté des choses, à nous appuyer sur des structures qui ne tiennent qu’à un fil. C’est même étrange, cette confiance aveugle dans la stabilité, cette manière de nous laisser berner par une illusion d’équilibre qui, au fond, ne trompe personne. Je ne sais plus très bien si c’était hier soir, juste avant de m’endormir, ou en pleine nuit, pris dans l’entrelacs d’un rêve, ou bien au matin, dans cette zone floue où les idées affleurent avec une netteté suspecte. Toujours est-il que ces pensées, parfaitement claires, se sont imposées : il suffirait d’un rien pour abattre les cloisons de ce gigantesque simulacre, une chiquenaude, une micro-faille dans le décor. Ce seul constat m’a procuré une étrange quiétude, comme la résonance d’une fréquence oubliée, enfouie sous les strates du quotidien et dont je ne me souvenais pas avoir un jour perçu l’existence. Une quiétude pourtant si tangible qu’elle semblait s’infiltrer par un interstice, une brèche minuscule dans le décor, comme une odeur connue mais inexplicable, croisée par hasard sur un trottoir et qui, en un instant, convoque tout un monde disparu. J’essayais de rester à la lisière, sur le seuil exact de toute définition du mot familier, en équilibre instable, ce qui demandait, il faut bien l’admettre, quelques efforts considérables. Car immédiatement, un défilé d’images invraisemblables et absurdes s’était mis en marche, un cortège qui avançait sans que je puisse en contenir le flux. Des visages apparaissaient : ma mère, mon père, mon frère, mes grands-parents, ces êtres que j’avais toujours cru connaître avec une certitude sans faille, comme s’ils faisaient partie de mon propre décor intérieur, comme s’ils avaient été déposés là dès l’origine, sans même que la question de leur présence se pose. Et puis, il y avait cette clarté. Une lumière trop franche, venue de cette fissure dans la cloison de ce que j’avais toujours nommé familiarité, une lumière qui me frappa au point de me faire vaciller. Car à mesure qu’elle s’intensifiait, elle produisait un effet tout à fait paradoxal : non pas l’illumination réconfortante qu’on attendrait d’une révélation, mais un trouble diffus, un soupçon grandissant. Cette lumière m’amenait à douter de mes propres sentiments envers ces figures pourtant si ancrées en moi, si évidentes, tellement habituelles que je n’avais jamais pris la peine de les questionner. Et en même temps qu’un double sentiment, fait d’une peur sourde et d’une joie indéterminée, je sentais quelque chose m’appeler. Une invitation, ou plutôt une injonction silencieuse, à franchir moi aussi cette clarté étrange. L’effort produit pour résister, pour ne pas céder ni à la peur ni au désir de m’engouffrer dans cette coque soudain étonnamment vide du mot familier, me coûta tant d’énergie que j’ai dû m’assoupir. Ce qui n’est pas une preuve que je me sois totalement endormi, bien entendu. D’ailleurs, depuis plusieurs mois déjà, j’ai remarqué chez moi cette faculté inquiétante : celle de douter de ma propre existence dans ce que l’on nomme, un peu vite, la veille ou le sommeil. Rien de très spectaculaire en soi, juste un flottement, une hésitation légère, mais tenace. Il me semble que pour donner une image assez fidèle de cette sensation, on pourrait penser à ce chat enfermé dans un caisson de verre, ce fameux chat dont on ne sait plus s’il est vivant ou mort, selon que l’on choisit de l’observer ou non. Le chat de Schrödinger. C’est exactement ça. Un état suspendu, une vibration entre deux réalités, et surtout cette idée qu’il suffirait d’un rien pour basculer d’un côté ou de l’autre, sans même savoir si l’un de ces côtés existe réellement. Peut-être que tout cela est dû à mes lectures récentes, à leur contenu trouble, voire maléfique, dont je crois me protéger par une analyse rigoureuse, presque clinique, des textes. Cela suffirait, en principe. Et pourtant, malgré cette vigilance, il semble bien que quelque chose ait fini par s’infiltrer, par me polluer l’esprit—si tant est que ce terme ait encore un sens. Il me semble d’ailleurs de plus en plus plausible que toute frontière posée de façon arbitraire entre la réalité rassurante et l’effroi de l’inconnu ne tienne qu’à un fil. Qu’un jour ou une nuit, elle tombe soudain. Et que, dans le même élan, l’horreur ou la grâce m’emporte. Illustration Richard Dadd , The Fairy Feller's Master-Stroke Musique Tim Hecker – "Ravedeath, 1972" In the Fog 1|couper{180}

Carnets | Atelier

14 mars 2025

On le voit moins. C'est comme ça que ça commence, l'effacement. Par touches discrètes, sans tapage, petit à petit qu'il s'efface. Sa voix qui s'estompe. Et puis d'un coup cette question : a-t-il vraiment existé ? Peut-être juste imaginaire. Peut-être fragment d'un rêve ou cauchemar. Ce type sur la photographie noir et blanc. Prise à Aubervilliers. Les lieux, eux, s'identifient plus facilement. D'ici, cette impression première d'un personnage falot, la torsion de sa silhouette lors de la prise de vue, cette impossibilité à le cerner. Avais tenté de sympathiser puis trop compliqué, laissé tomber. C'était après 1981, il revenait de Bonn, Allemagne. Habitions Aubervilliers. Le nom de la rue perdu, face à un supermarché je crois. Immeubles bas. Pas plus de deux étages, vivions tous ensemble au second. Les fenêtres ouvraient sur ce supermarché et si on penchait un peu plus la tête on apercevait le canal Saint-Denis. La photographie prise sur une de ses berges. Négatif abîmé. Revenait de Bonn. Ne me souviens plus pour quelle agence de presse. Avait fallu qu'il parte très vite. Parce qu'il parlait allemand. Ou bien avait prétendu parler allemand quand on l'avait questionné. Neuf ans d'allemand à l'école, on doit bien savoir un peu. En tous cas pas dégonflé. Parlait anglais aussi. Neuf ans pareil. Avait pris un train le soir même, train de nuit. Difficile de savoir s'il disait toujours vrai. Me souviens qu'à l'époque nous avait raconté avoir pris le Trans Europe Express première classe. L'agence paie le trajet, avait-il ajouté. Jamais donné de précision supplémentaire. Crois que certains mots l'incitaient à mentir. D'ailleurs mentait-il vraiment. Peut-être qu'à l'invocation de certains mots disposait d'une faculté de modifier sa propre réalité selon sa convenance. Peut-être n'était-ce pour lui que sa vérité à lui, inadéquate avec celle plus générale, et plus terne aussi, la nôtre. Retrouvé peu de photographies de ce voyage à Bonn. Faut préciser : jamais été champion du rangement, pas plus du classement – comme s'il avait vécu dans une sorte de fixité temporelle qui n'en nécessite pas. Quand on a retrouvé les milliers de négatifs dans une caisse en carton ils étaient en vrac, sans même la moindre pochette de cristal pour les préserver. Ce qui explique leur état dégradé. Aussi retrouvé un ouvrage d'Albert Schweitzer "Jean-Sébastien Bach, le musicien poète" sous les milliers de négatifs. De ce voyage à Bonn n'en a parlé qu'une fois, à son retour, pas le genre d'événement qu'on aime reprendre, examiner, édulcorer, embellir. On ne sait pas non plus si le commanditaire du reportage a utilisé le matériel rapporté. Essentiellement des photographies noir et blanc. Parce que la couleur c'est trop vulgaire, disait le gars. Dans ce domaine jamais vraiment cédé, la couleur en photographie ne l'a jamais intéressé. Des années plus tard quand il s'installera comme peintre, fera autre chose de la couleur, mais pour le moment est dans ce mouvement de torsion étrange, près du canal Saint-Denis, une indécision profonde. À moins qu'il ne s'adresse au photographe dont nous oublierions de parler dans cette histoire.|couper{180}

Carnets | Atelier

12 mars 2025-2

Prendre un personnage. Cette expression me hante. Peut-on vraiment "prendre" quoi que ce soit dans l'acte d'écriture ? Voler serait plus juste. Dérober une âme fictive aux limbes de l'imaginaire. Non pas la survoler comme un rapace guettant sa proie, mais la capturer, l'arracher à son néant. Emprunter ? Illusion. Nous ne rendons jamais ce que nous empruntons à l'univers des possibles. Chaque personnage sort transformé de notre atelier intérieur. Penser à un personnage ? Ce serait le maintenir à distance, le contempler sans jamais l'habiter. L'imaginer ? Trop facile, trop éphémère. Alors quoi ? Comment s'attacher véritablement à cette créature de mots ? Une corde, peut-être. Non pas pour l'étrangler, mais pour me lier à lui. Me pendre à son cou comme un enfant s'accroche à sa mère. Cette image me poursuit - cet abandon, cette confiance. Se pendre au cou d'un personnage comme on s'abandonne à un amant. Comme on enlace un animal familier dont la présence nous rassure. Je revois ces rêves récurrents : mes doigts agrippés à l'encolure d'un cheval noir (pourquoi toujours noir ?), galopant vers un horizon qui se dérobe. Le mot "se pendre" se métamorphose alors, comme les mots se transforment dans les rêves, glissant vers un autre territoire. S'éprendre. Voilà le véritable chemin. S'éprendre d'un personnage. L'aimer assez pour accepter ses contradictions, ses zones d'ombre, ses métamorphoses imprévisibles. Car l'amour véritable n'exige pas de savoir où il nous mène. Et c'est précisément ce qui te trouble. Cette incertitude. Avant de t'éprendre, tu voudrais connaître la destination. Comme si le temps était un sentier rectiligne qu'il suffirait de suivre pour atteindre un but prédéterminé. Mais rien n'est vraiment droit dans l'univers. Tu l'as toujours su, toujours voulu ainsi. La ligne droite t'ennuie - trop prévisible, trop courte. D'un point à un autre, sans surprise. Tu préfères la courbe, le méandre, la sinuosité qui multiplie les perspectives. Un cœur de serpent bat dans cette poitrine. Ce serpent est peut-être le véritable personnage. Mais peut-on l'aimer ? Peut-on s'éprendre de lui suffisamment longtemps avant qu'il ne mue, qu'il ne se transforme en une créature inconnue . Le personnage est ce serpent qui se mord la queue - à la fois je, tu,elle, il et autres, créations, créatures et créateurs. Nous muons ensemble dans l'espace confiné de la page, prisonniers les un(e)s des autres, libres seulement dans notre capacité à nous réinventer mutuellement.|couper{180}