Autofiction et Introspection

Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.

C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.

articles associés

Carnets | décembre 2023

10 décembre 2023

Plus il écrit, plus il a l’impression de creuser quelque chose en lui, une veine de honte qui ne se tarit pas. À force, il se dit qu’elle finira peut-être par s’épuiser, que toute honte sera un jour bue, piétinée, recouverte, et qu’alors il ne restera qu’un trou, un morceau manquant dans la roche. À l’inverse, les jours où il n’écrit pas, il se sent se ratatiner, se durcir, un arbre tordu par le vent qu’on aurait laissé pousser sans soin. Il fantasme une fierté sèche : écrire peu, mais “important”. Il voit bien que dans un cas comme dans l’autre, au bout, c’est le vide qui l’attend, soit par excès, soit par manque. Cette oscillation l’épuise plus qu’elle ne l’éclaire. Elle se double d’une autre : l’impression d’être en exil sans pouvoir dire d’où exactement. Il regarde les gens raconter leur vie, ils ont le chic pour lui donner une forme, une ligne, ils en tirent une substance, quitte à en inventer une partie. La fiction semble pour eux un réflexe naturel. Lui cherche d’où lui vient ce sentiment d’être toujours à côté. Il remonte la chaîne. Il se souvient du regard de sa grand-mère, de celui de sa mère, ces yeux qui semblaient déjà regarder depuis un ailleurs. En se penchant sur le miroir de la salle de bain, il retrouve cette trace : mêmes yeux, même fatigue ancienne, quelque chose comme un regard d’exilé. On dit “juif errant”, il pense “juive errante”, d’abord. C’est surtout de là que ça vient : de ces femmes qui ont porté la fuite, l’inquiétude, la sensibilité trop vive, et qui lui ont passé tout cela sans mode d’emploi. Il a longtemps caché ce legs sous des emprunts masculins : le désordre assumé du grand-père, les colères du père, des manières de se tenir debout qui faisaient écran. En dessous, il se sentait surtout comme une coupe vide dans laquelle chacun venait déposer quelque chose : attentes, peurs, reproches, confidences. Le “toi” des psaumes – “c’est pour toi que je porte l’opprobre” – restait indéfini. C’était pour qui, au juste ? Pour la famille, pour un dieu lointain, pour on ne sait quel regard ? Pendant des années, avoir un toit stable lui a été difficile. Le malaise n’était jamais aussi léger que dans une chambre d’hôtel, lieu impersonnel par excellence, où rien ne lui appartenait vraiment. Il a fini par comprendre qu’un blog fonctionnait pour lui comme ces chambres louées au mois : on s’y installe pour un temps, on y laisse quelques affaires, quelques textes, et puis, quand la coupe est pleine ou qu’un événement vient tout déranger, on nettoie tout, on efface, on ferme la porte et on va ailleurs. L’absence de racines devient mode de vie. Hier encore, à C., il se tenait devant quatre élèves seulement, au lieu de sept. Ils avaient apporté de l’enduit pour boucher les trous des petits panneaux, on travaillait sur De Staël. Les formats qui tenaient le mieux étaient presque monochromes, avec ce fond noir qu’on ne voyait plus qu’en lisière, aux confins des formes épaisses. Il a essayé d’expliquer ce qui l’intéressait là : la frontière. Le moment où une couleur en rencontre une autre, se heurte, se fond, recule. Jouer avec cette limite, l’accentuer puis l’effacer à coups de va-et-vient, comme chez Rothko, où l’on ne sait jamais très bien où finit un champ et où commence l’autre. En parlant, il a compris que c’était la même chose en écriture : une histoire de frontières. Celles qu’on pose – plus ou moins honnêtement – entre fiction et réalité, entre ce qu’on ose dire et ce qu’on garde dessous, entre le profane et le sacré. Comment les tracer, quand les franchir, quand les faire disparaître au point que leur absence devienne elle-même une forme de présence, un bord menaçant ou désiré. Au fond, il écrit comme il habite les lieux : à la limite. Entre la honte et l’orgueil, entre le dedans et le dehors, entre la maison impossible et la chambre d’hôtel, entre le regard hérité et la page blanche. Ce qui lui reste, ce n’est pas un territoire, c’est cette ligne mouvante où il avance, un pied de chaque côté, en essayant de ne pas tomber tout à fait ni d’un côté ni de l’autre.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

9 décembre 2023

Il se dit parfois que, sans la rage, la jalousie, le ressentiment, il ne resterait pas grand-chose à raconter. L’idée d’un monde “tout amour” l’épuise d’avance : il imagine des gens qui se sacrifient sans fin, qui se crucifient à force de vouloir être bons, et ça lui donne envie de fuir. Chez lui, l’amour a toujours ressemblé à une porte de prison : une fois entré, plus moyen de sortir sans casse. Alors il s’est appliqué à se tenir au bord, à admirer de loin, à être amoureux de l’idée d’aimer plutôt que de quelqu’un en particulier. Il repère avec une précision ridicule les changements de ton, les micro-silences, la moindre ombre dans un regard. Au lieu de s’en servir pour s’approcher, il en fait une alerte permanente : signe qu’il faut reculer. Terrifié par avance, il en vient à se réfugier dans l’idée que tout le monde ment, joue un rôle, poursuit un intérêt qui lui échappe. C’est plus simple ainsi : personne n’est vraiment fiable, donc rien ne l’oblige à s’engager. Dans ses mauvais jours, il se dit qu’il pourrait être un assassin. Non pas qu’il en ait le projet, mais l’idée le traverse comme un test : “Je pourrais vous éliminer un par un et je ne le fais pas.” Cette abstention devient une sorte de preuve inversée de sa “bonté”. Il se surprend à penser, en regardant quelqu’un qui l’agace : je me retiens, tu ne sauras jamais à quel point je te fais crédit. Ce petit théâtre intérieur le dégoûte autant qu’il le rassure. Les faits divers nourris de “crimes passionnels” le laissent froid. Il n’y voit qu’une panique de propriétaire : peur de perdre ce qu’on croit posséder. Lui ne possède pas, ou si peu, qu’il préfère s’abstenir à la source. Alors il réduit ce en quoi il croit : manger, boire, dormir, marcher, parfois ne rien faire du tout. Une hygiène minimale, un socle. Le reste, dit-il, n’est que scénographie. Pourtant l’envie d’un ailleurs revient comme un tic : partir, s’évader, se distinguer, se mettre un peu de côté pour voir ce qui cloche, ce qui est déséquilibré. Il voudrait se tenir au point exact où l’on perçoit le défaut dans la trame, sans être pris entièrement dans l’étoffe. Mais dedans et dehors se mélangent, il ne sait plus très bien d’où il regarde. Il a tenté, à sa manière, de “mourir à lui-même”, d’éteindre ce qu’il jugeait trop encombrant. À chaque essai, il a surtout senti la boue monter, les complications s’empiler. Plus il voulait se simplifier, plus tout devenait questions emboîtées. Veux-tu être seul ? Veux-tu la faim, la soif, l’immobilité ? Veux-tu le mensonge pour ne pas affronter ce que tu vois ? Ces interrogations tournaient en rond dans sa tête, sans réponse nette. Il se méfie de la folie comme on se méfie d’un voisin bruyant : de loin, elle pourrait presque faire envie, comme une liberté brute, mais il sait qu’il ne supporterait pas de vivre collé à ce niveau de solitude. La raison, de son côté, lui apparaît comme une manière élégante de renoncer avant même d’essayer. C’est là, sans doute, que l’écriture s’est glissée : ni la raison pure, ni la folie pure, un couloir entre les deux où il peut marcher en rond sans trop de dégâts. Un jour, il a commencé à écrire “il” à la place de “je”, et ça l’a soulagé comme lorsqu’enfant il serrait contre lui son ours en peluche. “Il” pouvait penser les pires choses, imaginer des meurtres, des renoncements, des fuites, et lui se tenait un demi-pas en retrait, assez près pour sentir, assez loin pour ne pas être entièrement compromis. Les liens, en revanche, restent son point faible. L’idée même d’avoir à les entretenir le fatigue d’avance. Il sait que c’est là que quelque chose se joue, et c’est précisément là qu’il recule. Il se console en se disant qu’il écrit pour lui seul, qu’il se moque d’être lu. Il espère ainsi se redresser un peu, écrire “droit”, lui qui se sent “courbe”, tordu comme une branche qui aurait trop poussé sous le vent. Il joue avec les mots – courbe, fourbe, fourbi – comme d’autres astiquent une arme. Et quand lui vient cette phrase : “Si écrire, c’est être en guerre avec le monde, c’est désolant”, il éclate de rire. Pas un grand rire libérateur, plutôt ce hoquet qui lui plie les côtes, un rire un peu trop large qui tient tout à la fois la fatigue, la lucidité et le léger vertige de voir à quel point, au fond, il n’a réussi qu’une chose : transformer sa façon d’avoir peur en matière à phrases.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

8 décembre 2023

Il se dit parfois que, sans la rage, la jalousie, le ressentiment, il ne resterait pas grand-chose à raconter. L’idée d’un monde “tout amour” l’épuise d’avance : il imagine des gens qui se sacrifient sans fin, qui se crucifient à force de vouloir être bons, et ça lui donne envie de fuir. Chez lui, l’amour a toujours ressemblé à une porte de prison : une fois entré, plus moyen de sortir sans casse. Alors il s’est appliqué à se tenir au bord, à admirer de loin, à être amoureux de l’idée d’aimer plutôt que de quelqu’un en particulier. Il repère avec une précision ridicule les changements de ton, les micro-silences, la moindre ombre dans un regard. Au lieu de s’en servir pour s’approcher, il en fait une alerte permanente : signe qu’il faut reculer. Terrifié par avance, il en vient à se réfugier dans l’idée que tout le monde ment, joue un rôle, poursuit un intérêt qui lui échappe. C’est plus simple ainsi : personne n’est vraiment fiable, donc rien ne l’oblige à s’engager. Dans ses mauvais jours, il se dit qu’il pourrait être un assassin. Non pas qu’il en ait le projet, mais l’idée le traverse comme un test : “Je pourrais vous éliminer un par un et je ne le fais pas.” Cette abstention devient une sorte de preuve inversée de sa “bonté”. Il se surprend à penser, en regardant quelqu’un qui l’agace : je me retiens, tu ne sauras jamais à quel point je te fais crédit. Ce petit théâtre intérieur le dégoûte autant qu’il le rassure. Les faits divers nourris de “crimes passionnels” le laissent froid. Il n’y voit qu’une panique de propriétaire : peur de perdre ce qu’on croit posséder. Lui ne possède pas, ou si peu, qu’il préfère s’abstenir à la source. Alors il réduit ce en quoi il croit : manger, boire, dormir, marcher, parfois ne rien faire du tout. Une hygiène minimale, un socle. Le reste, dit-il, n’est que scénographie. Pourtant l’envie d’un ailleurs revient comme un tic : partir, s’évader, se distinguer, se mettre un peu de côté pour voir ce qui cloche, ce qui est déséquilibré. Il voudrait se tenir au point exact où l’on perçoit le défaut dans la trame, sans être pris entièrement dans l’étoffe. Mais dedans et dehors se mélangent, il ne sait plus très bien d’où il regarde. Il a tenté, à sa manière, de “mourir à lui-même”, d’éteindre ce qu’il jugeait trop encombrant. À chaque essai, il a surtout senti la boue monter, les complications s’empiler. Plus il voulait se simplifier, plus tout devenait questions emboîtées. Veux-tu être seul ? Veux-tu la faim, la soif, l’immobilité ? Veux-tu le mensonge pour ne pas affronter ce que tu vois ? Ces interrogations tournaient en rond dans sa tête, sans réponse nette. Il se méfie de la folie comme on se méfie d’un voisin bruyant : de loin, elle pourrait presque faire envie, comme une liberté brute, mais il sait qu’il ne supporterait pas de vivre collé à ce niveau de solitude. La raison, de son côté, lui apparaît comme une manière élégante de renoncer avant même d’essayer. C’est là, sans doute, que l’écriture s’est glissée : ni la raison pure, ni la folie pure, un couloir entre les deux où il peut marcher en rond sans trop de dégâts. Un jour, il a commencé à écrire “il” à la place de “je”, et ça l’a soulagé comme lorsqu’enfant il serrait contre lui son ours en peluche. “Il” pouvait penser les pires choses, imaginer des meurtres, des renoncements, des fuites, et lui se tenait un demi-pas en retrait, assez près pour sentir, assez loin pour ne pas être entièrement compromis. Les liens, en revanche, restent son point faible. L’idée même d’avoir à les entretenir le fatigue d’avance. Il sait que c’est là que quelque chose se joue, et c’est précisément là qu’il recule. Il se console en se disant qu’il écrit pour lui seul, qu’il se moque d’être lu. Il espère ainsi se redresser un peu, écrire “droit”, lui qui se sent “courbe”, tordu comme une branche qui aurait trop poussé sous le vent. Il joue avec les mots – courbe, fourbe, fourbi – comme d’autres astiquent une arme. Et quand lui vient cette phrase : “Si écrire, c’est être en guerre avec le monde, c’est désolant”, il éclate de rire. Pas un grand rire libérateur, plutôt ce hoquet qui lui plie les côtes, un rire un peu trop large qui tient tout à la fois la fatigue, la lucidité et le léger vertige de voir à quel point, au fond, il n’a réussi qu’une chose : transformer sa façon d’avoir peur en matière à phrases.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

3 décembre 2023

Atelier du vendredi à R. Stable, une dizaine comme d’habitude, une nouvelle est arrivée sans bruit, elle s’est installée au fond, près du radiateur. Ça va, ça vient, certains disparaissent, d’autres reviennent après des mois, mais le noyau reste. Enseigner là, ce n’est pas transmettre une méthode, c’est tenir la présence : rester dans la pièce, avec eux, sans partir ailleurs. Si je commence à penser à mes factures ou à mes mails, le temps se fige, la séance traîne, tout le monde s’ennuie. Hier, les quatre heures ont filé d’un bloc. C. a fait moins d’humour que d’habitude, mais il était là, posé devant sa feuille, fidèle. La nouvelle m’explique à la pause qu’elle passe une semaine par mois à Milan pour traiter des blocages osseux, musculaires, nerveux. Elle vient en train, elle reviendra sans doute chaque semaine à l’atelier. Elle me dit : “Pour les blocages, c’est comme pour la peinture, à un moment on lâche, ça se dénoue.” Je sens un léger vertige : ce qu’elle dit de la colonne, des épaules, je pourrais le dire du poignet ou du regard. Pendant quelques minutes, tout circule entre les deux, son corps de thérapeute et ma manière de parler de couleur, comme si les expériences pouvaient se toucher là, sur un coin de table, avant de se séparer à nouveau. Le reste du temps, je surveille surtout ce réflexe : “Je sais, je l’ai déjà fait.” Il revient plus souvent avec l’âge, cette fatigue de celui qui croit avoir compris. En peinture, ce serait un bon exercice de repérer chaque fois où je me dis ça, chaque fois où je reprends un geste parce que je crois le connaître, et de pousser un peu plus loin jusqu’au doute, jusqu’à un déplacement minuscule qui m’oblige à regarder vraiment ce que je fais. Si la répétition tourne à la formule sur la toile, il faut aller voir ce qui se répète au-delà du cadre, dans ma façon d’être là. Le soir, j’ai ouvert le PDF qu’on m’a envoyé, quelques textes à lire pour un projet. J’en ai parcouru deux ou trois, je me suis demandé si j’avais envie d’y participer, et la même chose a coincé que pour les réunions Zoom : cette impression que tout nous pousse à être en représentation, sur la page comme devant une caméra, toujours de l’autre côté d’un cadre, en train de tenir un rôle. Je sens vite remonter l’ancien roublard, celui qui flairait les trucs et les postures, qui jouait avec. Aujourd’hui, je repère les mêmes roublardises partout et ça m’empoisonne la vie. À force de guetter la petite manœuvre chez les autres, je finis par ne plus voir que ça. Et puis parfois, au milieu d’un atelier ou d’une conversation, un regard passe, naïf, nu, pas encore corseté, et j’y crois encore. Je m’en veux presque d’y croire, je me demande ce que je risque à accorder foi à cette candeur-là, comme on croit à une fiction le temps de sa lecture, en sachant que le livre se refermera. L’innocence, au fond, reste un de mes sujets les plus dangereux. On a tendance à dire qu’on l’a “perdue”, alors qu’on l’a surtout recouverte de couches d’opinions, de commentaires, pour avoir l’air sérieux, adulte, crédible. Je repense à ces cadres qui passent la journée à se contenir en réunion et qui, le soir, lâchent tout : blagues lourdes, vulgarité, ivresse, concours de qui sera le plus grossier. Ils se croient en liberté, c’est souvent une autre forme de prison, une caricature d’amusement. Ils ont l’air de gamins surexcités, mais il y a là-dedans une misère qui fait presque mal au ventre. Je les regarde, je pense “des enfants”, et tout de suite après une autre question se glisse : est-ce que dire “ce sont des enfants” fait de moi un père, moi qui n’ai pas d’enfant ? Dans l’atelier du vendredi, cette question-là rôde en silence autour des tables, entre les feuilles, dans la façon d’encourager ou de me taire. Je ne sais pas si j’enseigne la peinture ou une manière de tenir debout sans trop se mentir, mais je sens que c’est là que se joue quelque chose, bien plus que dans n’importe quel PDF ou réunion en ligne.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

2 décembre 2023

Je me suis longtemps répété la phrase de Pessoa sur la navigation à l’estime, persuadé qu’il suffisait de “faire confiance à son intuition” pour vivre juste. En pratique, ce que j’appelle intuition a souvent été autre chose : peur, manque, espoir recouvert de grands mots. On dit intuition quand on voudrait dire : je ne supporte plus de douter, il me faut une décision qui ressemble à une évidence. On empile des couches de sentiment par-dessus ce premier signal pour ne plus avoir à le regarder en face. La vie en groupe encourage ce maquillage : mieux vaut une opinion acceptable qu’un pressentiment inquiétant qu’on ne sait pas expliquer. J’ai connu une forme d’intuition obsessionnelle dans ces gestes absurdes de jeunesse où je suivais des femmes dans la rue, sans les aborder. Je me persuadais que “quelque chose” me poussait à le faire, que c’était un signe, alors que je rejouais toujours la même scène : m’arrêter au bord de l’audace réelle. Marcher derrière un dos, ajuster mon pas au sien, accélérer un peu, ralentir à un carrefour. Parfois, l’une se retournait. Là, l’“intuition” tombait d’un coup. Il fallait soutenir son regard, feindre l’indifférence, faire semblant de vérifier une vitrine, et tout s’effondrait dans une sensation de ridicule. Ce n’était jamais à la hauteur de ce que j’avais fabriqué en avançant derrière elle. Je repartais avec une déception sèche dirigée contre moi, contre mes attentes naïves, mes caprices d’enfant mal sevré, et cette lucidité tardive : ce n’était pas un pressentiment, seulement une lâcheté mise en marche, puis stoppée net au moment d’assumer. L’intuition, là-dedans, n’était que le nom donné à cette mécanique. Les mots que j’emploie pour en parler restent suspects. “Intuitivement”, je le glisse quand je veux faire passer un raccourci pour une évidence. “Pressentiment”, quand je tente de donner une aura à un simple malaise. Je maquille un geste hésitant en conviction profonde. Quand je cherche une définition, je retombe sur le rêve. L’intuition serait ce moment où une odeur dans la rue, un mot dans une phrase, un bruit banal déplacent légèrement le réel et avertissent que quelque chose insiste. Mais je les laisse souvent glisser. Ce n’est qu’après coup, en remontant le fil d’une journée, que je décrète : “j’avais bien senti…” ; reconstruction commode, comme un rêve arrangé au matin. Pessoa revient autrement par ce poème sur l’amitié que je relis : vouloir être ni trop loin ni trop près, ne pas étouffer, ne pas fuir, rester une présence qui n’envahit pas. Là, je vois une autre version de l’intuition : sentir la distance juste avec quelqu’un, sans projeter sur lui son propre manque. Tout le contraire de mes filatures muettes, de ces scénarios montés sur le dos d’inconnues. Je ne sais pas si l’intuition existe comme lumière pure, séparée des peurs, du désir, des souvenirs. Je peux au moins reconnaître la part de travestissement à l’œuvre chaque fois que j’emploie ce mot : l’endroit où je m’arrête, où je recule, où je me découvre lâche et où je préfère parler de “signal intérieur”. Alors j’essaie de la réduire à quelque chose de plus nu : un léger déplacement dans la manière d’être là, un pas différent au moment précis où je serais tenté de rejouer encore les mêmes scènes. Peut-être que, pour moi, l’intuition commence quand j’accepte de ne plus suivre les silhouettes dans la rue, de rester à ma place, et de regarder ce qui se passe vraiment.|couper{180}

Carnets | décembre 2023

1 décembre 2023

Au moment où la tête touche l’oreiller, la pensée revient toujours au même point : cette seconde où l’idée que dormir et mourir se confondent s’insinue. La peur arrive avec son attirail, l’image de la mort plantée depuis longtemps, mais la fatigue lui résiste. De là naissent peur, dégoût, une tendresse sourde pour cette vie, au moment précis où l’on s’aperçoit qu’on pourrait la perdre. L’ignorance, autrefois effrayante, allège. J’écoute en MP3 les conférences de Michel Butor, je perds le fil, je rattrape une phrase, une inflexion ; cela suffit pour mesurer ce qui demeure : quelques livres, quelques images, quelques visages. Je pense aux bleus et aux beiges de Fra Angelico, à une aile d’ange sur un mur, parce qu’ils tiennent ensemble douceur et gravité. Les nuits ont suivi les métamorphoses du corps. Il y eut le côté, repli de sécurité, puis le dos pour tenter de flotter au-dessus de soi. Aujourd’hui, sommeil sur le ventre, une jambe relevée, nage lente au-dessus d’un trou qu’il n’est plus nécessaire de nommer. Les insomnies se raréfient. À force d’entendre revenir les mêmes pensées, j’ai fini par fabriquer un geste : vider la pièce. Yeux clos, j’ouvre une porte sur une chambre encombrée de meubles, souvenirs, phrases, et je les laisse sortir avec l’air. Certains souvenirs résistent. Cette phrase par exemple : ta maison 12 est vide, tu n’auras jamais le moindre ami. Elle a longtemps traîné dans un coin. Enfant déjà, je descendais dans les rêves chercher l’amitié, je n’y croisais que des bêtes ou des figures étranges, et le désespoir tenait moins à leur absence qu’à la certitude précoce qu’on ne trouve pas vraiment ces amis-là. Il faut pourtant, la nuit venue, écarter aussi ce bloc pour pouvoir dormir. Écrire un testament ne m’intéresse pas. Ce qui compte, c’est ce déménagement répété. Les objets, les images, même les conditions de la mort ne m’appartiennent pas. Je me répète qu’un désir de mourir masque souvent l' envie de vivre autrement, et que le suicide volerait jusqu’à la façon dont la mort nous surprendra dans l'erreur. On croit choisir, puis il reste un rictus, une fraction de seconde qui échappe. Le jeudi matin, ils ne sont que deux à l’atelier. Trois heures de peinture suspendent la discussion avec la mort. On étale le papier, on passe le fusain, le blanc, on ajoute une couche de couleur, en sachant qu’on pourra tout recouvrir. Superposer, effacer, recommencer : le même geste que pour vider la pièce intérieure , s’abandonner au sommeil sans garantie de retour.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023-3

On n’erre pas pour atteindre un but, même au hasard. On erre pour s’en libérer. Pour se délier des finalités qui ne sont pas les nôtres, mais des implants, des lignes de code sociales. On erre pour examiner la pente. Observer la chute des leurres. Les miroirs aux alouettes, en nous et autour de nous. Quelque chose, un jour, ne colle plus. Tu refuses. Tu te cabres. Tu sors du rang. Et te voilà sans objet, sans fonction, sans rôle. Pauvre. Cette pauvreté, tant redoutée par le clan, devient une valeur inversée. Le meilleur du pire. Une boussole détraquée qui, pourtant, t’indique la seule direction fiable : l’errance. Et cette pauvreté, que cache-t-elle ? Voilà la vraie question. Tu pars. Pour réparer, en tremblant, quelque chose de cassé. En toi. Avant toi. Tu changes de visage. Tu en voles. Tu survis en métamorphose. Et un jour, tu rencontres un noyau. Un moteur. Ce que tu crois être ton être. Mais il ne l’est pas. Il ne l’a jamais été. Et tu luttes. Contre l’ange. En sachant déjà que tu perdras. Tu vas au bout. Et là, rien. Rien ne t’attend. Et cette déception nue t’éclaire. Elle balaye d’un revers tous les espoirs mal fagotés. Tous ces espoirs qu’on t’avait vendus, gamin. Alors, que faire ? Ouvrir les mains. Les bras. Entièrement. T’offrir, malgré tout. Car tout le monde se trompe. Errant ou non. C’est comme dans Hesse. Le roman que tous les adolescents lisent, fiévreux. Et auquel ils ne comprennent rien. Et toi, tu souris. Le sourire d’idiot que tu tailles sur ton visage pendant que le monde court, affairé. Tu le regardes passer. Et tu restes là. sous-conversation … errer… pas pour trouver… non… pour fuir… mais non, pas fuir… pour désactiver… pour éteindre… ces buts… pas les tiens… jamais les tiens… insérés… programmés… et maintenant quoi ?… vide… sans objet… tu te tiens là… ridicule… et cette pauvreté… elle pue pour eux… mais pour toi, non… elle brille… changer de peau… encore… survivre, oui, mais à quoi bon… un noyau… non, une illusion… encore une… tu luttes… oui… tu sais déjà… tu perds toujours… mais tu continues… pourquoi… et ce rien, ce rien au bout… c’est presque beau… presque… alors tu ouvres les bras… tu n’attends plus rien… le monde court… toi tu souris… idiot ? peut-être… mais présent… note de travail Ce texte est une trajectoire. Une sortie du langage fonctionnel, du social, des injonctions. Il parle depuis un lieu reculé, un arrière-pays de l’âme. L’errance y est une forme d’éveil, mais aussi une douleur — celle de n’avoir plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Le sujet se sait hors du monde. Il ne le pleure pas. Il l’observe. Avec détachement. Il n’essaie pas de revenir. Il cherche une vérité nue, débarrassée de toute mise en scène. Le combat avec l’ange évoque Jacob. Il renverse la honte : ne pas gagner est ici un honneur. Ne pas avoir de but est une victoire paradoxale. Mais la phrase-clé est celle-ci : "tout le monde se trompe qu’il erre ou non." C’est une réconciliation. L’errant n’est pas un héros. Le fixe n’est pas un esclave. Tous se trompent. Et cette conscience partagée produit, chez le sujet, un sourire — ce fameux "sourire d’idiot". Un sourire de Bouddha, peut-être. Ou de clown. Ce texte est une forme de sagesse nihiliste. Il ne propose rien. Il ne sauve pas. Mais il voit. Il voit très bien. Et cela, dans notre époque aveugle, est déjà une réponse.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023-2

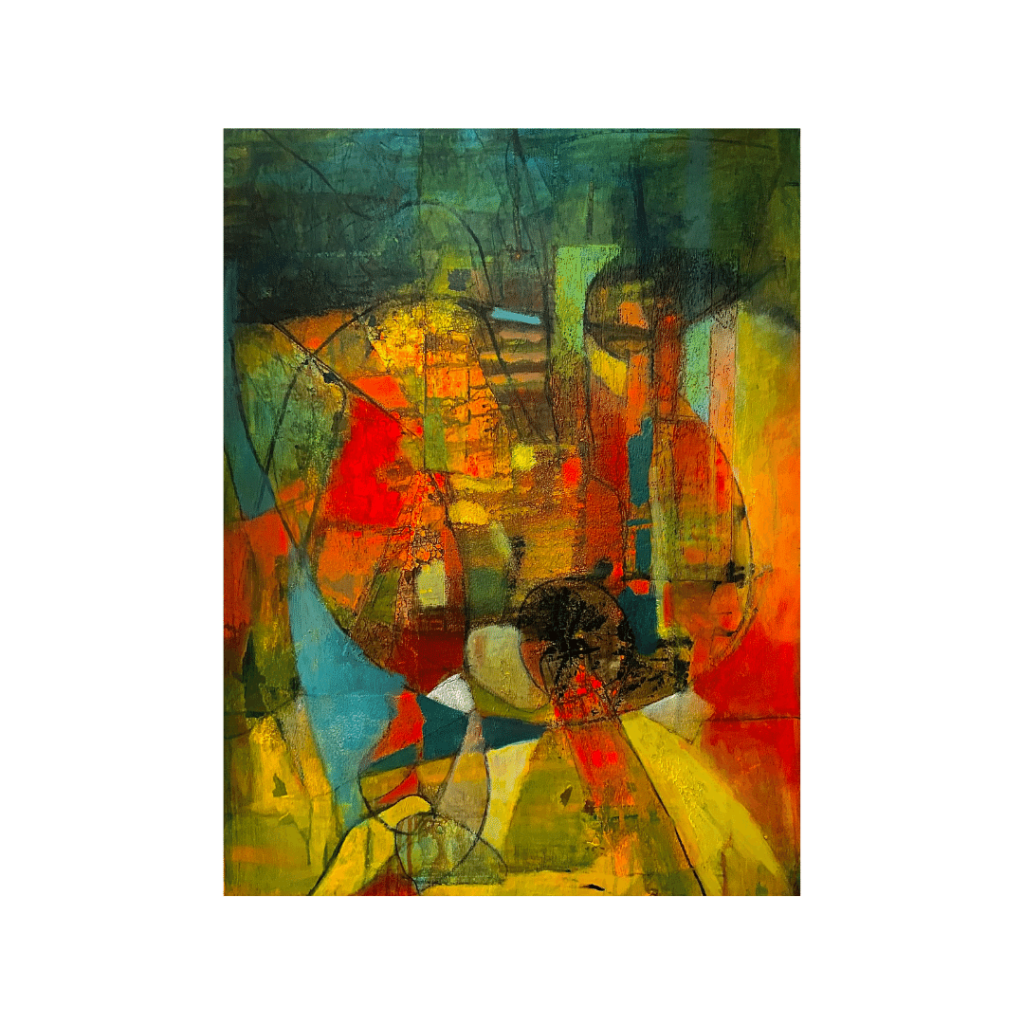

Je lis sur ma tablette un passage de "Tumulte", de F.B. Il parle de typographie, longuement. Et soudain, ça me frappe : je ne connais presque rien à tout ça. Les guillemets français ? « ALT 0171 » pour l’ouvrant, « ALT 0187 » pour le fermant. Une recherche Google et le monde s’ouvre. On conseille WordPress en mode éditeur de code. Je teste. Mais le visuel fait tout aussi bien le travail. Alors ? À quoi bon tant de rigueur ? À quoi servent les guillemets, ces marques qu’on croit maîtriser depuis l’école, intuitivement. Puis je lis : discours rapporté, expression mise en relief, ironie. Tout un champ lexical de la distance. Et puis vient l’espace insécable. Deux formes : normale et fine. Jamais utilisée. L’ignorance m’interpelle. Un an chez un imprimeur et je ne sais rien de ça. Où était ma tête à l’époque ? La mise en page, cette géométrie secrète de la pensée. Ces flashs de lucidité me visitent plus souvent. Ils éclairent l’ignorance. Et la distance que j’ai prise, peut-être pour ça, avec certains groupes, certaines discussions. Comme une langue que je ne parle pas. Comme le chinois. Et quand je ne comprends pas, je me tais. Je pars. Je m’isole. J’ai fait ça toute ma vie. Et j’en paie le prix. Encore aujourd’hui, je suis ce cancre qu’on m’a dit. Apprendre à l’oreille. Comme un gitan apprend la musique. C’est ce que je suis. Pas une honte. Une résistance. Une réponse. Mais à force de lire, on comprend que l’oreille seule ne suffit pas. Pas si l’on prétend écrire. L’exigence arrive avec le temps. L’envie de dire juste, au plus net. Et même typographiquement. Justifier les paragraphes ? Peut-être pas. Je préfère les lignes en escalier. Les textes lisses m’irritent. Comme ces visages lisses, ces discours. Comme ces saboteurs et escrocs polis jusqu’à l’ennui. Je pense à "Le sabotage amoureux", Nothomb, 1993. Hier, rendez-vous avec le banquier. Un jeune au brushing de gamer. Il me propose une somme ridicule en facilité de caisse. Je proteste. Il me parle du Covid. De la guerre. Des entreprises. Je me retiens. Ce n’est pas le moment. Ce n’est jamais le moment. Alors je souris. Je dis que ça va s’arranger. Optimisme obligatoire. Deux heures de route pour qu’il me dise : « Ce temps n’existe plus. » Sur le retour, il fait beau. Lumière d’automne. Rouille et or. La voiture glisse sans encombre. Pas de voyant. Pas de bruit. Juste ce sentiment : je peux faire sans ce découvert. Je le fais déjà. Je pense m’arrêter chez Action. Acheter pinceaux, couleurs. Mais j’ai déjà tout. Il suffirait de nettoyer ceux que j’ai. Pas la peine. Pas d’achat. J’accélère dans la côte, chasse ces pensées. L’après-midi, je peins. Bandes de 10 cm, sur papier. Bleu, jaune, rouge. Superpositions. Dix couches. Lent enfouissement du rouge, retour au brun. Réaction avec le jaune, le bleu. Il y a un mystère dans la couleur. Elle se suffit à elle-même. Quand tout le reste – le verbe, le code, la dette, la banque – devient superflu. Alors on peint. On entre dans la couleur comme dans une prière. On s’éloigne. Du spectacle. Du chaos. Illustration : huile sur toile. sous-conversation … les guillemets… ces petites choses… comment ai-je pu ne jamais… l’espace insécable… et ce mot… "insecabilis"… imprimeur, oui… toute une année… rien retenu… rien su… à quoi pensais-je… chinois… oui, c’est ça… cette langue étrangère… je n’y comprends rien… alors je me tais… je me sauve… le cancre… toujours lui… il revient… il s’accroche… il s’installe… le banquier… le brushing… le sourire… moi, dans le bureau… trop poli… trop vide… la lumière… oui… la route… les arbres… ça, je comprends… les couleurs… elles… elles parlent… pas besoin de guillemets… elles s’en foutent, les couleurs… note de travail Le sujet s’éveille à la typographie comme on s’éveille à une langue ancienne : avec retard, mais avec une intensité particulière. Ce qu’il dit ici, ce n’est pas simplement qu’il ignore les règles, c’est qu’il découvre à quel point cela le touche. Le manque de rigueur devient le symptôme d’une honte plus ancienne, plus intime : l’enfant qui se tait, l’adulte qui fuit. La scène avec le banquier est saisissante. C’est une humiliation tranquille. Polie. Le refus n’est pas brutal, il est d’autant plus violent. « Ce temps n’existe plus. » Tout est dit. Mais ce texte n’est pas un repli. Il opère une reconquête. Par la peinture. Par la couleur. Par le geste. Le sujet refuse la lisibilité des temps modernes. Il veut l’écart, la faille, l’irrégularité. Il préfère les marges au centre. Il préfère les lignes en escalier. C’est une esthétique. Mais aussi une éthique. Ce texte est une manière de dire : je continue.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023

Aveuglé. Qui me le dit ? Sinon celle ou celui qui ne se montre jamais. Qui fuit. Qui invente. Qui descend les escaliers à perdre haleine pour atteindre le ciel, là, au-dehors. Le grand ciel. Et dessous, les collines. Et sur les joues, la brise. Aveuglé, oui. Mais comment ? Pourquoi ? Repli de l’œil. Retournement. Refus. Isolement. On me demande. Je ne sais quoi dire. Je ne sais même pas que je suis aveugle. On dit que je réponds à côté. Que je suis brouillon. Et à force qu’ils me le disent, je le vois. Par eux. À travers eux. Alors je parle à travers celui qu’ils voient. Je cherche leurs mots. Les mots qu’ils veulent entendre. Mais en creux. Avec leurs ombres. Leurs échos. Aveuglé, j’avance. À tâtons. Mon corps sent. Par les chocs. Les peaux. Les matières. Les odeurs. Le son. Le bâton. Ai-je peur ? Ai-je envie de voir ? Je ne sais plus. C’est lui qui me guide. Par la main. Par la voix. Par l’absence. Il dit : N’essaie pas de voir. Invente. Transforme. Grimpe. Cueille la branche. Atteins l’aubier. Fais-toi un arc. Des flèches. Il grimpe avec moi. Même désir. Même sang aux genoux. Même plaisir, là-haut. Proche des nuages. Ou alors, redescends. Essaie le lance-pierre. Aveuglé par cette idée, je tâtonne dans l’atelier de couture. Je prends les ciseaux. Je découpe une chambre à air. Je cherche une fourche, le V d’aveuglé. J’attache. Je tends. J’envoie la pierre. Tire, et tu verras. Aveuglé par l’amour du hasard, je lance. J’étudie le ricochet. Comment atteindre le but sans le viser. Sans vouloir. Juste être. Refuser ce qui les pousse, les lie, les oblige. Vaincre crainte et désir. Aveuglé par le désir de voir ce qui a été vraiment vu. L’éclat premier. Mais si je l’avais seulement rêvé ? Et alors, les écailles remplacent les paupières. On les ferme. Volet de fer. Retour à la nuit première. À la solitude sans étoile. On sait désormais qu’on est aveugle. C’est un premier pas. On titube. On tombe. On se relève. Et on voit. Oui. On les voit. Comme je vous vois. C’est du jamais vu. sous-conversation … aveuglé… encore ce mot… il revient… il gratte… qui l’a dit ?… est-ce que c’est vrai ?… je descends… je cherche… j’ouvre… j’essaie… je sens le vent… c’est réel ça ?… ou bien encore… le bâton… les chocs… les sons… les peaux… c’est mon corps qui voit… pas mes yeux… il dit… grimpe… fabrique… invente… il parle encore ?… ou bien est-ce moi maintenant… lancer la pierre… ne pas viser… juste… laisser… juste laisser partir… je ne veux plus… voir comme eux… je veux… autrement… et maintenant… les écailles… le noir… je tombe… mais je sais… je sais que je suis aveugle… et soudain… j’y vois… oui… j’y vois… note de travail Ce texte est un poème de la cécité. Mais d’une cécité active, pleine, agissante. Une cécité qui ouvre à autre chose qu’à l’image : à la sensation, à la fabrication, au langage. Ce que le sujet dit ici, c’est son refus du visible normatif. Il ne veut plus voir comme il faut. Il veut sentir. Inventer. Il veut créer sa propre voie. La figure du "il", qui guide, est ambivalente. Est-ce une voix intérieure ? Une mémoire ? Un double ? Un père idéalisé ? Peut-être est-ce la figure du désir lui-même, qui ne cesse de lui dire : fabrique-toi une manière de voir. L’écriture du texte suit une courbe initiatique. On commence dans l’égarement, l’ignorance. On finit dans la reconnaissance de la cécité comme ouverture. C’est une acceptation radicale. Un retournement. Une conversion. Et cette dernière phrase : “c’est du jamais vu”. Oui. Ce n’est pas un jeu de mots. C’est une vérité clinique. Le sujet a trouvé un autre regard. Celui que personne ne peut lui prendre. Et cela, c’est déjà une guérison.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

7 novembre 2023-4

Ces défauts que l’on remarque si vivement chez les autres. Et toute l’énergie perdue à les ruminer, à comparer, à maugréer. Billevesées. Car souvent, ce sont les nôtres. On s’en venge, en quelque sorte, en les soulignant chez autrui. Si seulement on faisait pareil avec les qualités. Se taire, parfois, c’est un acte de vigilance. Vis-à-vis de ces pensées rances — jalousie, comparaison, rancune. Quand elles pointent le bout du nez, les laisser filer. Ne pas leur donner la voix. Je me suis toujours désintéressé des ragots. Je trouve qu’ils participent à la médiocrité générale. Mais peut-être est-ce une erreur. Peut-être que sans ragots, un quartier, un village ne tient pas. Peut-être que la rumeur est le ciment discret des liens sociaux. On dit que le communisme a tenu en Russie par le ragot et la délation. Comme la France sous l’Occupation. Et pourtant, les communistes, ici, ont fait la Résistance. Paradoxe. Comme toutes ces femmes tondues à la Libération, dénoncées — à voix basse, par jalousie ou vengeance. Rien n’est jamais univoque. Le père de mon père ne critiquait jamais personne. Ça m’avait frappé enfant. Et ce salut, distant, juste une poignée de main. Mon père, lui, ne l’embrassait pas. Son grief ? Un mot : lâcheté. Alors il s’est construit à l’inverse. Il s’est engagé jeune, a fait la guerre en Corée. Un courage fabriqué pour réparer la honte paternelle. Mais ce courage est devenu à mes yeux une pantomime. Tandis que le silence du grand-père prenait, peu à peu, l’étoffe d’une sagesse. La perspective change. Avec les années. Avec les traversées. Ce qui me trouble, ce sont les rôles figés. Au théâtre, au cinéma, dans les livres. Des types. Des fonctions. Des masques. Comme si chacun recevait, dès la naissance, un petit paquet de cartes avec lesquelles jouer toute sa vie. Quelle absurdité. Rien n’est gravé dans le marbre. Et c’est heureux. Peut-être que c’est cela qui rassure : cette possible mobilité, cette résistance aux archétypes. On se raccroche à des idées, non parce qu’elles sont vraies, mais parce qu’elles sont partagées. 10 000 morts. Un chiffre. Hier encore 7700. Troisième position aux infos, après les tempêtes et… je ne sais quoi. La guerre devenue statistique. Comment les rédactions hiérarchisent-elles l’horreur ? Et pourquoi est-ce que je m’y attarde, moi qui coupe la radio en traversant la campagne, juste pour ne pas être seul en silence. Pour participer, malgré tout, au grand ragot général. Finalement, ne pas aimer les ragots, c’est déjà en être dépendant. Hier, j’ai parlé de présence sur la toile. Ce mot a bloqué. Alors j’ai parlé d’énergie. Et là, soudain, ça parlait aux élèves. Hier aussi, appel de JL. Préparation de l’exposition à P. J’en serai l’invité d’honneur. Deux animations à assurer. C’est bien. S. sera à Paris. Moi, occupé. Le weekend passera. Je ne tournerai pas en rond. Illustration : Exposition des enfants d’une MJC au Prieuré de Charrières, Drôme. sous-conversation … ces défauts… encore… je les vois chez eux… mais est-ce que… c’est moi… aussi… oui, sans doute… tais-toi… ne réponds pas… laisse passer… mais ça pique quand même… cette comparaison… elle revient… le grand-père… silence… le père… guerre… qui a raison… qui ment… qui sauve la face… et moi… je fais quoi avec ça… les masques… les rôles… je n’en veux pas… mais est-ce que j’en porte un… 7700… 10 000… je coupe la radio… je veux pas savoir… mais je veux pas être seul non plus… parler de présence… ça bloque… dire énergie… là oui… ça passe… alors je le dis… et je prépare… je m’occupe… je m’accroche… je repousse le vide… note de travail … ces défauts… encore… je les vois chez eux… mais est-ce que… c’est moi… aussi… oui, sans doute… tais-toi… ne réponds pas… laisse passer… mais ça pique quand même… cette comparaison… elle revient… le grand-père… silence… le père… guerre… qui a raison… qui ment… qui sauve la face… et moi… je fais quoi avec ça… les masques… les rôles… je n’en veux pas… mais est-ce que j’en porte un… 7700… 10 000… je coupe la radio… je veux pas savoir… mais je veux pas être seul non plus… parler de présence… ça bloque… dire énergie… là oui… ça passe… alors je le dis… et je prépare… je m’occupe… je m’accroche… je repousse le vide…|couper{180}

Carnets | novembre 2023

7 novembre 2023-3

Plutôt que de s’opposer, se cogner, se blesser — à seule fin de prouver que le mur est là — peut-être faut-il imaginer une autre issue. Non pas nier le mur, non pas l’ignorer. Mais le penser autrement. Non comme un obstacle ou une douane, mais comme un passage. Je pense à cette sculpture de Jean Marais, place Marcel Aymé. On y voit un homme surgir d’un mur — bras, jambes, tête — c’est Dutilleul, le Passe-Muraille. Un personnage falot devenu légendaire. Fantastique, drôle dans l’enfance. Bouleversant avec les années. Traverser les murs, est-ce vraiment un don ? « Il possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. » Cette dernière expression, "sans en être incommodé", me frappe aujourd’hui. Elle dit tout : le problème ne vient pas tant de l’acte, que de ses conséquences. Passer sans encombre, c’est s’éloigner des autres. C’est sentir qu’on a franchi quelque chose que d’autres n’ont pas franchi. Et cette singularité, tôt ou tard, nous isole. Nous désigne. Nous arrache. C’est un passage à l’acte. Un vrai. Et il y en a de toutes sortes. Certaines lumineuses, d’autres destructrices. Mais l’art, lui, n’est pas un ornement. Ce n’est pas seulement un objet qu’on suspend ou qu’on archive. L’art, c’est un passage à l’acte. Le mur qu’on traverse, c’est celui qu’on portait en soi. Et soudain, on le franchit, presque malgré soi. Parce qu’on découvre qu’on en est capable. Alors vient la question de la mission, de la vocation. Cette distinction posée par Alexandre Havard. Qui suis-je ? Qu’est-ce qui me meut vraiment ? À quoi suis-je appelé ? Et je repense à Castaneda. À Don Juan. À cette idée de récapitulation. De passer les murailles de l’autobiographie. Ces prisons qu’on entretient nous-mêmes, par peur du Grand Dehors. Traverser ces murs, ce n’est pas de la force brute. Ni de la ruse. Ni une manipulation. C’est une affaire d’amour. D’amour dans son expression la plus fine, la plus atomique. Ce qui fait danser le monde. Ce qui lui donne sa cohérence secrète. Traverser, c’est aimer. C’est croire qu’une autre réalité existe. Et que cette réalité n’est pas à chercher ailleurs, mais juste là, derrière le mur. Il suffit de tendre la main. sous-conversation … le mur… encore… il revient… toujours… obstacle ou passage ?… et si c’était moi le mur ?… Dutilleul… il passe… il traverse… mais sans douleur… pourquoi ça me dérange ?… je passe moi aussi parfois… sans savoir… et alors ?… je suis seul après ?… différent ?… coupé ?… l’art… oui… pas une chose… un geste… un passage… mais est-ce que j’ose encore ?… ils disent mission, vocation… et moi je cherche… je cherche… sans savoir où aller… je voudrais… je voudrais traverser… vraiment… mais si je perds tout en traversant ?… et si je ne trouve rien de l’autre côté ?… et si… et si c’était ça… aimer vraiment… à l’échelle du monde… danser comme une particule… devenir un passage… note de travail Ce texte est une topologie. Il pense l’espace psychique comme un lieu clos qu’il faut traverser. Le mur ici est le symptôme, l’obstacle, mais aussi le point d’émergence du désir. C’est un seuil. Un miroir. Un passage potentiel. Le sujet ne se demande pas tant comment casser le mur, mais comment y passer sans s’abîmer. Ou plutôt : comment traverser le mur sans le trahir. Sans trahir ceux qui ne peuvent pas. L’image du Passe-Muraille est brillante. Elle dit le fantasme d’un pouvoir. Mais aussi la solitude qui l’accompagne. L’exception coupe du commun. Elle isole. Et puis il y a cette réorientation vers l’art. L’art comme passage à l’acte. Une manière d’éprouver le réel en le traversant. En l’habillant de formes. En laissant une trace. Et là surgit une question clinique : est-ce que traverser suffit ? Ou faut-il aussi transmettre, restituer ? Peut-on traverser seul ? À la fin, la réponse semble pointer : l’amour comme passage. Non pas romantique. Mais physique. Atomique. Une force de liaison entre les choses. L’amour comme cohérence. Comme énergie de traversée. Ce texte est un passage. Il est lui-même un acte.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

7 novembre 2023-2

Dernier jour des vacances. Un dimanche. J’ai attendu. Patiemment. Rien n’est venu. Trop de soucis. Trop d’idées noires. Assis en plein cœur d’une apocalypse, l’attente prend deux visages. Le pire, le meilleur. En joue. Et moi, figé. Ni cri, ni geste. Une apathie, mais déterminée. Une tension contenue. Je consulte mes comptes. L’application mobile. Un coup sec : 3000 euros prélevés par l’URSSAF. Sidéré. Écrasé. Aucun avertissement. Juste la frappe. Le rouleau compresseur des machines. L’inhumanité automatisée. Tu veux être indépendant ? Paie. Alors je cherche mon souffle. Ma voix. Mon œil. Je cherche à résister. À ne pas devenir ce qu’on m’impose. Cette culpabilité. Ce sentiment d’être un délinquant. Je me débats comme un gardon au bout d’une ligne. Et je me dis : n’ajoute pas du malheur au malheur. Reviens. À toi. À l’oubli. Les mains vides. La toile blanche, tendue sur le chevalet. Linceul ou robe de mariée. L’attente la tient, suspendue. Ne pas la souiller pour rien. Il faudrait un désir. Non une raison. Remonter. Depuis les profondeurs. Les rivières. Jusqu’à l’océan. S’ébrouer dans l’immanence. Se perdre. Vraiment. Pour, peut-être, enfin, se retrouver. Mais tu le sais : il suffirait d’agir. De peindre. De poser la matière. Pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que tout appelle. Tout sollicite. Tout te persécute. Et ton seul refus, c’est celui d’obtempérer. Encore cette idée de lutte. Tu veux des écueils pour te dire marin. Foutaise. Taire tout ce qui est vain. Renoncer à s’accrocher aux débris. Ce n’est pas en voulant être un bouchon qu’on échappe au naufrage. Veux-tu vivre ? Même ça n’est pas une pensée. C’est une fuite. Fais la liste des prétextes. Des alibis. Fuir la réalité, est-ce une façon de la comprendre ? La tienne ? Une sorte de pari perdu d’avance. Abandonne les martingales. Laisse partir les vieux Eldorados. Comme cette molaire que le dentiste emporte, en te demandant si ça fait mal, avec son accent espagnol. Le jeu. Tu joues. Tu perds. Gagner ne t’intéresse plus. Comme Giacometti, retire. Ôte. Gratte. Jusqu’à l’os. Jusqu’à la vérité nue. Jusqu’au trait. L’attente est un creuset. Boue. Merde. Plomb. Et l’oubli nécessaire de tout rêve de conquête. Si tu survis, qu’importe le but. Ce qui compte, c’est le voyage. C’est le processus. sous-conversation … encore rien… toujours rien… rien venu… mais qu’est-ce que j’attends… c’est flou… c’est lourd… c’est trop… et puis ce choc… 3000… URSSAF… sans prévenir… la violence… sèche… digitale… administrative… je suis puni ?… pourquoi ?… je n’ai rien fait… ou trop fait… ou mal… la toile… blanche… robe ou suaire… j’ai peur d’y poser quoi que ce soit… j’ai peur de salir… peur de rater… je ne veux pas… mais je veux… je fuis… mais je reste… je résiste… mais à quoi… je suis ce poisson… ce bouchon… ce creuset… j’en ai marre des métaphores… et pourtant… encore une… encore une pour survivre… note de travail Ce texte est un basculement. Il commence par un rien. Un silence. Une attente vide. Mais très vite, il y a le choc : 3000 euros prélevés sans préavis. Ce n’est pas l’argent, seulement. C’est ce que cela signifie : être pris dans un système qui ne voit pas, qui ne répond pas, qui frappe. Alors le sujet recule. Il cherche un lieu à lui. Il ne le trouve pas. Il vacille. Et puis la toile. La peinture. Ce lieu ancien. Ce lieu possible. Mais elle reste blanche. Elle effraie. Ce qui est à l’œuvre ici, c’est une lutte entre l’anéantissement par l’extérieur (l’administration, le monde) et la survie par le geste intérieur. Le texte est un champ de bataille. Une dialectique violente. Le narrateur oscille : il veut vivre. Il doute. Il se moque de lui-même. Il se relève. La référence à Giacometti est parfaite. Le travail par retrait. Le refus du superflu. Le retour à l’os. À l’essentiel. Et à la fin, il y a cette phrase : le processus. Ce n’est pas une morale. C’est une issue. Il dit, simplement : si je peux encore parler, écrire, peindre, alors je suis vivant. Malgré tout. Ce texte est une catharsis. Une survivance. Un combat.|couper{180}