fictions

Fictions courtes, microfictions et feuilletons : des récits brefs où réalisme et fantastique se frôlent. Autofiction, mythes réécrits, visions urbaines et rêves lucides — à lire vite, à relire lentement.

fictions

Inventaire des malentendus

Ils me parlent. Je ne comprends rien. Ce n’est pas parce que je ne veux pas les comprendre. Je ne les comprends pas. Autrefois, il y a de cela bien longtemps, j’ai cru que je comprenais ce qu’ils disaient. Mais c’était une impasse. Il y a eu bien des malentendus. Tellement qu’au bout d’un temps, j’ai dû accepter le fait établi : je ne les comprendrai pas, même si je faisais des efforts, il manquerait toujours un petit quelque chose. Ils disent : ceci est un banc. Un banc public. Ils sont deux assis sur ce banc. Je crois comprendre ce que signifie public. Public, c’est à tout le monde, non ? Alors je m’assieds. Ils me regardent m’asseoir. Leur visage se déforme, traversé par la peur de me voir m’asseoir. Je donne un verre de sueur à la dame qui vend le pain. Elle refuse. Elle dit : donne ton fric ou rien. Elle a l’air triste en disant cela. Je le vois bien. N’y a-t-il donc aucune échappatoire ? Le fric ou rien ? je demande. J’ai des clients, elle répond. L’homme qui collecte les impôts, le percepteur, intercepte une partie de mes émoluments. Parce que, dit-il, c’est comme ça, c’est la loi. Va y comprendre quelque chose quand c’est présenté comme ça. Il m’aurait dit : il faut que tu paies pour ne pas crever comme un chien dans la rue, ou pour savoir écrire une phrase sans faute, peut-être que j’aurais mieux compris. Mais moi, quand je ne comprends pas, je me cabre. L’homme qui collecte les impôts, s’il se réfugie derrière la loi, ne me sert à rien. J’irais bien voter si voter pouvait changer les choses. Mais là aussi je ne comprends pas grand-chose. J’ai cru comprendre, jadis, qu’on votait pour quelqu’un qui défendait des idées. Mais en y regardant mieux, à deux fois, ce sont des privilèges qui sont préservés, pas vraiment les gens. J’ai cru qu’il fallait vivre, vivre une vie bien remplie. Et au final, je me suis retrouvé avec des tonnes de souvenirs qui ne me servent à rien. J’essaie désormais de m’en débarrasser : ne plus penser à rien, devenir amnésique, ne plus parler de rien.|couper{180}

fictions

l’oubli

Il savait qu’il devait partir. Au loin, on entendait les sirènes, mais ce qui l’inquiétait le plus, c’était l’odeur âcre qui se glissait déjà dans la maison. Il a ouvert le sac et y a jeté tout ce qui lui passait par la main : des vêtements, un dictionnaire, deux paires de chaussures, la vieille radio, une pile de livres qu’il n’avait pas lus, des dossiers, une lampe de chevet, un pot de confiture entamé, un cadre photo, un jeu d’échecs, une serviette de toilette, trois carnets, des couverts, une veste d’hiver, une boîte à outils. Il a essayé de le soulever. Impossible. Il l’a ouvert, a enlevé la moitié : la lampe, les livres, la veste, le dictionnaire. Puis encore un peu : le jeu d’échecs, le cadre photo. Il restait pourtant un sac énorme, boursouflé, lourd comme si chaque objet, même le plus petit, pesait plus qu’il ne devrait. Il l’a passé sur son épaule, vacillant sous le poids. Et il est sorti. Le sac pesait toujours, malgré tout ce qu’il avait retiré. Dans le camion qui les emportait, il l’avait posé à ses pieds. Autour de lui, les autres n’avaient presque rien : un petit sac, une couverture, parfois juste un manteau. Lui fixait son sac gonflé, encombrant, et sentait qu’il trahissait quelque chose qu’il n’arrivait pas à nommer. Il est arrivé à la frontière un peu avant cinq heures. Le goudron, du côté où il se tenait, avait été réparé par plaques irrégulières, plus sombres que le reste. Une mouche tournait autour de sa main. L’air sentait le plastique chauffé. Le garde n’a pas levé la tête, il a juste dit : Vous pouvez passer, mais pas avec ça. Le sac pesait lourd sur son épaule gauche. Il l’a posé. La fermeture éclair grinçait. À l’intérieur, il y avait un pull en laine rêche, roulé trop serré, un paquet de biscuits mous, une photo dont le coin s’était replié, et une paire de chaussures d’enfant, lacets noués ensemble. Sous le tissu, un bruit sec, comme une pièce de métal qui cogne. De l’autre côté, on voyait un pan de colline, couvert d’herbe courte. Un oiseau a traversé le ciel, bas. Il a refermé le sac. On attendait derrière lui. Il a bougé le sac d’un pied, l’écartant un peu du passage. Et puis il a avancé, une main dans la poche, sans se retourner.|couper{180}

fictions

10 septembre

Le 10 septembre, je reste chez moi. Pas travailler, pas acheter, pas sortir. C’est la consigne. Je ne sais pas d’où elle vient. Ou plutôt je le sais peut-être, mais je ne suis pas sûr de vouloir l’écrire. Ce genre de chose, une fois posé noir sur blanc, devient une preuve. Sur le moment, ça me paraît anodin. Une curiosité. Voir la rue vide, comme dans les films catastrophes qui commencent trop lentement. Oui, j’aime l’idée d’espionner un silence collectif. Matin du 10 septembre. J’ouvre les volets. Personne. Même pas le facteur, qui passe toujours avant huit heures. Enfin, je crois. Peut-être qu’il est passé, et que je n’ai pas regardé à temps. Mais ce que je vois, ça, j’en suis sûr : le rideau métallique du boucher, baissé. Les feux clignotants, pour personne. Le soleil blanc, celui qui brûle les yeux sans réchauffer. À dix heures, un bruit. Pas un moteur classique, quelque chose de plus… oui, étouffé. Une camionnette blanche. Antenne sur le toit. Deux types dedans. Celui côté passager fixe un écran, mais je ne vois pas lequel. C’est peut-être moi qui ai ajouté l’écran après coup. Je crois que c’est logique, qu’il y ait un écran. Midi. Les drones. Noirs, minuscules, précis comme des mouches dressées. Ils passent sur des lignes invisibles, s’arrêtent devant certaines fenêtres. Ma fenêtre, trois fois. J’éteins la lumière. Ou alors, j’ai déjà baissé les stores avant. Ce détail-là, je l’ai peut-être inventé. Soir. Aux infos : “Mobilisation citoyenne responsable.” Sourire préfabriqué. Chiffre officiel : moins dix-huit pour cent d’activité. Rien sur les drones, rien sur la camionnette. Je note la phrase dans un carnet. Je perds le carnet depuis. Ou quelqu’un me l’a pris. Trois semaines plus tard. Julien, de la comptabilité, ne revient pas. On dit qu’il a déménagé. Claire, ma voisine, ferme pour “inventaire”, jamais rouvre. Sa boîte aux lettres, ouverte comme une bouche vide. Peut-être qu’elle est partie volontairement. Peut-être qu’elle n’avait pas le choix. Jeudi. La convocation arrive. Papier blanc, plié en trois, pas de timbre. “Entretien de conformité.” 12 octobre, 9h15. Bâtiment J2. Entre un entrepôt logistique et un terrain militaire. À l’entrée, scanner de rétine. Je sens que ça me prend plus que les yeux. Couloir au néon, pièce vide, homme en costume : “Le 10 septembre, vous êtes resté chez vous ?” Je dis oui. Il répond : “Pas tout le monde.” Il coche une case. Je ne vois pas ce qu’il écrit vraiment. Peut-être qu’il dessine. Une semaine plus tard. Appel anonyme. “Demain, quatorze à dix-huit heures, un agent passera.” 15h12, trois coups espacés. Manteau sombre, badge. Convocation à une “session d’orientation civique.” Grand hall cloisonné, groupes de vingt, écran géant. Slogans, visages souriants, puis images du 10 septembre. Voix off : “Ce jour-là, certains ont affaibli notre cohésion.” Questionnaire final : sources d’information, noms, numéros, adresses. J’hésite à inventer. Finalement, je donne de vrais noms. Ou peut-être pas. En sortant, je croise Claire. Plus maigre, les yeux tachés de nuit. Elle dit : “Ne refuse jamais.” Un agent l’éloigne. Peut-être qu’elle ne me dit rien. Peut-être que je rêve. Depuis, je sais que je suis sur une liste. Ou que je crois être sur une liste. Ce n’est pas pareil, mais ça produit le même effet. Fin octobre. Un mardi, 18h37. Ça commence plus tôt que prévu. Un grondement, pas un avion, plus grave, plus rond. Comme si ça venait du sol et du ciel à la fois. J’ouvre un rideau, dix centimètres. Le ciel est couleur acier-vert, orage sans nuages. Une lumière fixe, blanche, comme une étoile trop proche. Elle ne bouge pas vraiment. Pas tout à fait immobile non plus. 19h10. Les drones. Par dizaines cette fois, en formation. Certains près des toits, d’autres stationnaires, orientés vers la lumière. Ils filment. Ou alors ils envoient un signal. Les sirènes, ensuite. Pas police, pas pompiers. Un son continu qui vibre dans les os. Puis la voix dans les haut-parleurs : “Veuillez vous rendre immédiatement au point de rassemblement le plus proche.” On ne nous a jamais dit où c’était. Je pense à Claire. “Ne refuse jamais.” Je prends mon manteau, mes papiers. Dehors, la rue n’est pas vide. Des groupes avancent, tous silencieux. Les drones suivent au-dessus. La lumière semble plus proche. Au carrefour, deux camions blancs, antennes, badges. Sas d’entrée. On scanne mon visage. L’agent regarde l’écran, puis moi. “Vous êtes déjà enregistré.” Il n’explique pas. Après. C’est flou. Ou effacé. Une grande salle, lumière crue, bancs métalliques. Le plafond ? Peut-être transparent. La chaleur sur ma peau, dense, dirigée. Des ombres dans la lumière, hautes, fines, qui s’inclinent. Mes yeux piquent. Un point blanc au centre de ma rétine. Le son : notes basses, régulières, plus code que musique. Dans ma tête, un mot : acquisition. J’ai l’impression qu’on me compte. Tous. Une voix humaine : “Confirmez la synchronisation.” L’agent parle dans son micro. La lumière se plie sur elle-même. À la place, une image : la Terre vue d’en haut. Pas la nôtre. Couleurs fausses, océans sombres, côtes effacées. Écran noir. Haut-parleur : “Phase Deux terminée. Vous pouvez rentrer.” Soir. Lumière normale. Pas de camions, pas de drones. Les passants rentrent des courses. À ma porte, une enveloppe blanche. Sans timbre. Dedans, une phrase : “Phase Trois — vous serez contacté.” Je ne sais pas si c’est un vaisseau. Je ne sais pas si c’est un projecteur. Je sais juste qu’ils n’ont pas besoin de revenir pour que je continue à regarder le ciel chaque nuit. Et que quand la lumière reviendra, je n’aurai plus à me demander où aller.|couper{180}

fictions

Le replay

Je regarde un replay de Zoom. Les interventions créent en moi un malaise dont je n’arrive pas à me débarrasser jusqu’à la fin. Mais je le reconnais, je suis hors contexte. Ce malaise vient peut-être de là. Dans ce genre de situation, je m’accroche à quantité de détails microscopiques, et c’est assez affligeant. Par exemple, la manière de parler de cette femme. Ce n’est pas tant ce qu’elle dit. C’est l’intonation, presque théâtrale, qui tranche avec la torsion de sa lèvre supérieure. Et ce regard fixe, halluciné, face caméra, m’effraie d’emblée. L’animateur, que je trouve par ailleurs sympathique, devient peu à peu un personnage ambigu. Et me retrouver face à cette ambiguïté ajoute encore au malaise. J’ai l’impression de saisir, en même temps qu’il parle, tout le malaise qu’il éprouve à parler. Il cherche ses mots, il balbutie, il parle à mi-voix. Ça produit une double strate de communication. Quelque chose comme : bordel de merde, je suis le seul à parler, quand vont-ils s’y mettre ? soyons clair, là tout de suite, je me fais bien chier. Mais ce qui fonctionne dans le déplaisir peut aussi fonctionner à l’inverse. Sans quitter le phénomène en train de se jouer, qui est purement auto-réflexif. Cette femme, par exemple, celle qui regarde partout sauf la caméra, dont je vois le corps secoué de tensions irrépressibles liées au fait d’avoir à parler, et qui semble vouloir le faire avec mille précautions. Elle m’apparaît soudain sympathique. J’aurais presque envie de lui dire : t’inquiète pas, on est tous ridicules de toute façon dès qu’on est sur un écran, c’est juste un sale petit moment à passer. Oui, il y a là une perception d’humanité nue, ou du moins peu vêtue, mal habillée. Mais ce n’est pas nouveau. Alors je creuse un peu plus. Ce malaise, je crois qu’il vient d’avant. Depuis des années, je me suis tenu à l’écart de ce genre de manifestations. Sans doute parce qu’un jour, après avoir assisté au replay d’une réunion où j’étais l’un des intervenants, je me suis trouvé profondément ridicule. Ce jugement, je ne l’ai jamais oublié. Il me colle. Et je dois bien admettre qu’il entrave depuis cette époque la simplicité de tous les échanges que je pourrais avoir dans ce genre de cadre. Peut-être même que c’est depuis cette position — celle du ridicule éprouvé — que je continue à regarder ces réunions se dérouler, sans penser à me reconnecter autrement, sans penser à changer de contexte, ni de point de vue.|couper{180}

fictions

réparation

Hier, notre opérateur téléphonique nous a envoyé un technicien. En ouvrant la porte, je tombe sur un type qui parle à peine français. Exactement comme le technicien précédent. Il porte une sorte de gilet orange, il est d’une maigreur exceptionnelle, ses cheveux sont ras sur les côtés et remontés sur le sommet du crâne, comme un personnage de jeu vidéo. En arrivant devant la box, il sort un laser d’une poche de son pantalon trop grand pour lui, le branche sur le câble optique de la prise afin d’obtenir des informations d’emplacement — je présume. Puis nous ressortons dans la rue. Il cherche dans quel boîtier notre câble peut bien être branché. Au bout d’un quart d’heure, après avoir farfouillé dans un regard situé dans une rue adjacente, je le vois lever la tête à la recherche de quelque chose. De temps en temps, il émet un bruit bizarre que j’ai déjà entendu lors de mes voyages en Inde et au Pakistan — tic tic tic. Ce qui a l’air de vouloir dire : t’inquiète, je ne sais pas encore, mais je vais bientôt savoir. Il me dit qu’il doit aller chercher le camion et l’échelle, puis il disparaît. Quelques instants plus tard, il revient avec une grande échelle et deux collègues. Je me dis que là, il doit se passer un événement extraordinaire. Trois techniciens d’un coup. Ça ne doit pas être courant. Pendant que mon premier monte à l’échelle, mon second se roule une cigarette et mon troisième change le filtre de sa vapoteuse. Ce qui me rassure, car ils ont vraiment l’air calmes. Ils ne s’affolent pas. Le seul qui émet des bruits, c’est mon premier, juché tout en haut de l’échelle, qui a repris ses tic tic tic. Désormais, il a sur le ventre un gros appareil cubique dont j’ignore tout de la fonction. Il a ouvert le boîtier de plastique et je vois ses mains virevolter, comme s’il effectuait je ne sais quelle passe magique. De temps à autre, j’aperçois des fils flotter hors du boîtier, aussi fins en apparence que ceux d’une toile d’araignée. Et, de fil en aiguille, mon premier se transforme en une créature arachnéenne bizarre, dont les membres supérieurs filent la soie optique. De temps à autre, l’un ou l’autre des deux techniciens émet des bruits que je ne comprends pas. Je pencherais pour de l’ourdou, mais plus j’écoute, plus je découvre que ce n’en est pas. J’ai songé aussi, à un moment, à du farsi, mais là aussi, fausse piste. Tandis que je m’interroge, des voitures passent dans la rue, en prenant soin d’éviter les plots rayés de blanc et rouge que les trois hommes ont pris soin d’installer. Ce sont peut-être des Maghrébins, finalement, car ils connaissent beaucoup de monde dans le quartier. Notamment les conducteurs qui roulent à vive allure, toutes fenêtres ouvertes, avec des musiques entraînantes. Le manège a duré en tout et pour tout une bonne heure. Puis, à la fin, l’un des trois est rentré dans la maison pour voir ce que disait le laser. Il a secoué la tête puis il l’a débranché pour en mettre un autre. La box a émis un ronflement et j’ai vu les chiffres de la remise en service s’égrener jusqu’à 7, puis revenir en arrière — 3, 4 — et rester dans cette zone. Le type a regardé son portable et est ressorti pour dire quelque chose en arabe à l’arachnée en gilet orange, qui a refait encore des gestes sibyllins devant le boîtier 34. Nous sommes revenus dans la maison, le type a re-regardé son laser, son portable, a effectué une manipulation, et enfin, après trois semaines de panne internet, la box a affiché l’heure. 15 h 30. Le type n’a même pas émis le moindre signe de satisfaction. Il a juste dit : internet c’est bon, et il est ressorti. Je ne suis pas ressorti de la maison pour voir ce qu’ils faisaient ensuite. Je crois que ça ne m’intéressait pas, en fait.|couper{180}

fictions

la remplacante

La boulangère est partie en vacances. Une autre femme la remplace. Par de nombreux aspects — taille, regard franc, port de tête, voix extrêmement affirmée avec un léger accent — elle me rappelle ma grand-mère Valentine, la mère de ma mère. Mais je pense qu’elle est plus ukrainienne qu’estonienne. Ou peut-être ni l’une ni l’autre. J’ai immédiatement envie d’être aimable avec elle, sans pour autant être obséquieux. Depuis quelques jours, suite à un problème de monnaie rencontré avec sa machine, je fais les fonds de tiroirs pour rassembler toute la ferraille qu’on n’utilise jamais. Ces pièces de 2 ou 5 centimes, parfois 10. J’arrive devant la caisse, je la regarde et je lui dis : j’ai pensé à vous. Et là je sors ma poignée de pièces de ma poche pour la flanquer dans la bouche auréolée de vert de la machine. La femme qui me fait penser à ma grand-mère se rengorge imperceptiblement. Un léger mouvement du buste et du cou fait que le menton s’élève et qu’elle me regarde avec presque un sourire d’aise — de haut, si je puis dire. J’aime aussi suivre sa main, longue, fine, nerveuse mais musclée, lorsqu’elle la fait virevolter vers le panier à pain et qu’elle s’apprête à s’en saisir d’une. Celle-ci ? me demande-t-elle en l’indiquant alors de l’index. Celle-ci, je dis. Et elle l’empoigne avec une fermeté inconnue. Je veux dire que de mémoire, je n’ai jamais vu une main de femme empoigner quelque chose — fût-ce une baguette — avec une telle conviction. Une conviction qui va, si je puis dire, jusqu’au bout des ongles. Puis, une fois le pain inséré dans son pochon de papier, elle le pose sur le comptoir. Elle ne me le tend pas. Et là je me dis : ah, c’est encore autre chose. Quelle femme. Et je repars. En revenant chez moi, il y a un mélange bizarre d’images télévisuelles qui s’entrechoquent. Des images de l’Ukraine en guerre, des images de caves, et de femmes que j’imagine tout à fait semblables à celle-ci. Puis je pense aux hommes de ces femmes. Comment sont-ils ? Qu’est-ce qui fait qu’une femme comme celle-ci peut être attirée par un homme parmi ceux-là ? Je me demande. Puis je rentre chez moi, la vie poursuit son cours et je ne me demande plus rien à propos de cette femme. Jusqu’au lendemain matin.|couper{180}

fictions

Récit

Récit Cet enfant complique les choses par plaisir dit la femme -- il est tordu tout simplement dit l'homme Ainsi commence ma vie et ce n'est pas la moindre des ambiguités que je recontrai à cet instant . Ce fut l'Ambiguité. L'expression se casser la tête accompagne la complication et lui confère un aspect péjoratif. —Tu te compliques bien trop la vie. Ce qui sous-entend naturellement que pour la femme et l'homme celle-ci est simple et que je commets une erreur de débutant à trop vouloir l'explorer, la comprendre. On connaît d'ailleurs la vie à un âge avancé, sinon pas. Souvent, me martelant le crâne contre les murs, je me demande : Pourquoi ma vie est-elle si compliquée ? Pourquoi est-ce que je me complique autant l’existence ? Et bien sûr, j’aimerais pouvoir pénétrer dans le cercle de ceux qui vivent ce genre de vie tranquille — ceux qui ne se posent que des questions simples, et les résolvent. L'idée que presque tout est une énigme à résoudre provient probablement du langage employé pour poser ces énigmes. Je me souviens m'être entraîné à parler à l'envers en imaginant ainsi pouvoir m'exprimer en anglais parce que pour parler le verlan c'est ainsi qu'il faut faire. Rien de tel que la naïveté — la candeur — pour toucher à l’ambiguïté du monde. Et, bien sûr, à celle du langage. Mais quelle tristesse, ensuite, de comprendre l’horrible marchéque propose la lucidité : vivre normalement — au prix de cette candeur perdue. Et pourquoi vouloir devenir lucide, pourquoi vouloir devenir grand, ou normal si ce n'est pas peur de cette ambiguïté dont personne ne veut et dont la peur devient contagieuse Je me souviens encore de ma boulimie de lecture — dirigée presque exclusivement vers la féerie, les histoires à l’eau de rose, les récits peuplés d’elfes, de lutins, de gamins perdus. Sans doute parce que la normalité, elle, me laissait des bleus. Et des humiliations. Ma résistance n'était pas brave ou farouche, elle était souterraine. Si je ne voulais pas être battu il me fallait des stratégies. Un double visage. Je me souviens encore de mon tout premier mensonge. Je l'avais écrit sur un bout de papier et enterré au fond du jardin près du tas de fumier et du vieux cerisier. si je l'oublie je suis perdu m'étais-je dit. Mais bien sûr qu'on oublie. Et ce mensonge je l'ai oublié comme de nombreux autres. C'est ainsi que je suis devenu en apparence normal et que j'ai même oublié que ce mot comme ce qu'il recouvre n'est rien d'autre qu'une convention. La Convention est, à ce propos, un quartier de mon enfance dans le 15ᵉ arrondissement de Paris. Je me souviens qu’il y avait un manège, où j’avais le droit — si j’avais été bien sage — de faire un tour ou deux. Je revois très clairement le lieu, les chevaux, et même la petite cambuse où un vieil homme vendait des tickets. Toute une image de la vie réduite à un manège de chevaux de bois. Et j’en redemandais, bien sûr.|couper{180}

fictions

No Outside

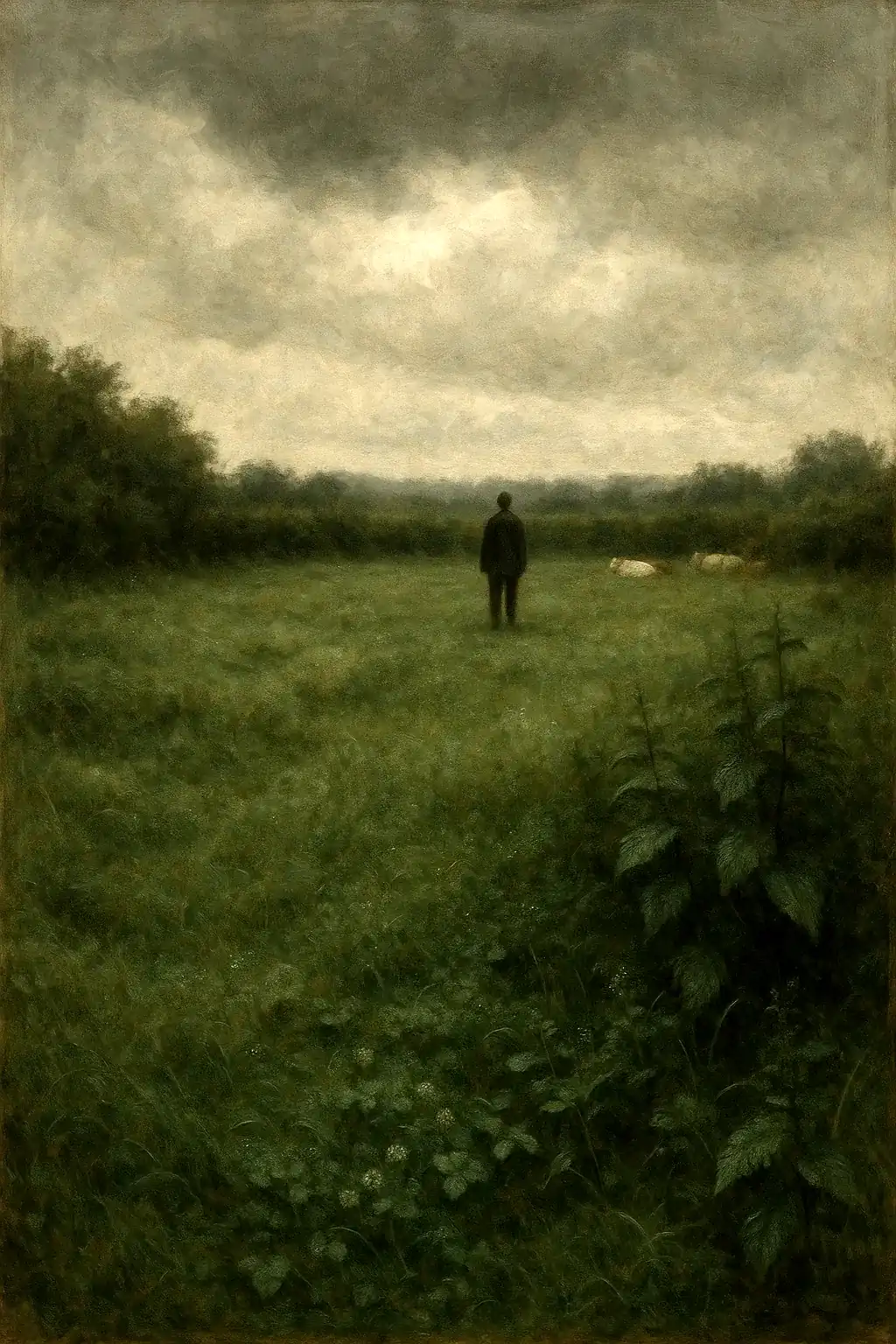

The fact that it’s Saturday, again Saturday, always Saturday, that it comes back without anything changing, that I get up without wanting to, without momentum, without even proper tiredness, the fact that I haven’t done anything I should have done, that I didn’t open the file, didn’t read yesterday’s text, didn’t fix anything, that everything slips away from the moment I wake up, that everything weighs on me without weight, that the Dibbouk is there, waiting, that I pretend to wait for it, that I hope it’ll speak for me, the fact that I cross out, that I go back, that I freeze, that I repeat, that every word slips through my hands, that everything is lukewarm, blurry, slow, and that I want it to move, to leave, to blow up, to tear itself away, that I type faster, that I drown the silence in lines, that I get lost in loops, in titles, in file names, in endless tags, the fact that I want to shake something in me, to get it out, to make it burst, but that nothing comes, that it stays there, stuck deep down, the fact that I try to write to escape what I’m writing, that I reread myself and everything puts me to sleep, that everything falls asleep with me, the fact that I think of other texts, of older ones, of the ones that changed nothing, that I search for a tone I’ve already worn out, that I repeat myself, that I pin myself inside my own sentences, that I go in circles, that I circle, that I circle again, that I feel this slowness like a threat, like a well, and that I run not to fall into it, the fact that it’s pointless, that it catches up with me, that I’m already in the well, in the hollow stomach of Saturday, in the short breath of everything I don’t do, that I struggle in sand, that I talk too much, that I think too much, that I think nothing, that I don’t think anymore, that I exhaust myself looking for an exit, a phrase, an image that might hold, the fact that nothing holds, that everything slips, that everything repeats, that Monday is approaching, that I’m already in Monday, in the soft dread of Monday, in the worn-out bottom of all my delays, that I’m still here, planted in this chair, that I’d like to get out of myself but that I’m me, that I’m here, again, again, again, that I’m alone in this inside without windows, that I’m trapped in everything I didn’t do, that I turn and I turn and I always fall back in the same spot, that I’m surrounded, surrounded from all sides, surrounded by myself, by everything I avoid, that I’m the echo of myself and that it doesn’t stop, that I don’t stop, that I don’t know how to stop myself anymore. The fact that I stayed there, that I didn’t move, that I stayed in the same room, on the same chair, in the same sentence, that everything tightened around me, that I no longer knew how to get free, that the light didn’t change, that the screen stayed on without saying anything, that words kept spinning in circles in my mouth, that my throat tightened, that the inside became the only place, that I searched for air and found none, that every thought brought me straight to the next, that I couldn’t get out of myself, that nothing helped me escape, that I was caught in a soft net, in a lukewarm mass, in a float without beginning or end, that I stayed there waiting for a storm or a shock or a scream or a nothing, the fact that I emptied myself trying to run, that I wore myself out struggling against a weight without a name, that I collapsed without even falling, just sank a little deeper inside, that it quieted like that, not with peace but with extinction, and that little by little, breath returned, lower, longer, wider, that my hands came back, resting on the table, that my body remembered itself, that my legs felt their weight again, that sounds returned slowly, first the fridge, then a scrape against the window, then nothing, but a nothing that had presence, the fact that the ground rebuilt itself under my feet, not here but elsewhere, older, the fact that a field came back to me, a field of nothing, a field of always, with thick hedges, dogwood, brambles, nettles swollen with water, bright green, nearly shining, the fact that I could smell them without seeing them, that I walked through clover, that I was young, or old, or ageless, that I was there and nothing happened, that the sky was white, that it was hot, heavy, without drama, that cows lay at the far end, motionless, that flies flew low, slow, without aim, that the leaves didn’t move, that the wind had stopped looking, that I stood there for no reason, in wet grass, that the sounds were far off, muted, that the light had no direction, that I knew it would rain, but that it didn’t matter, the fact that the clouds swelled, that the sky stretched tight, that the day didn’t move, the fact that the rain finally came, wide, thick, without anger, that it fell on me like on everything else, that it washed me without insistence, that it cooled what it could, that the field began to breathe again, that the animals didn’t flinch, that everything simply stayed, just like that, exactly there, that I was inside it, that it had come back, the field, the calm, the grass, the water, the taste of sorrel, the weight of my arms, the silence after, and that it was exactly enough. français|couper{180}

fictions

Sans dehors

Le fait que c’est samedi, encore samedi, toujours samedi, que ça revient sans rien changer, que je me lève sans envie, sans élan, sans même une vraie fatigue, le fait que je n’ai rien fait de ce que j’aurais dû faire, que je n’ai pas ouvert le fichier, que je n’ai pas lu le texte d’hier, que je n’ai rien corrigé, que tout m’échappe dès le matin, que tout me pèse sans poids, que le Dibbouk est là, à l’attendre, que je fais semblant de l’attendre, que j’espère qu’il parle à ma place, le fait que je rature, que je reviens, que je bloque, que je répète, que chaque mot me glisse entre les mains, que tout est tiède, flou, lent, et que je veux que ça bouge, que ça parte, que ça explose, que ça s’arrache, que je tape plus vite, que je noie le silence dans les lignes, que je me perds dans les boucles, dans les titres, dans les noms de fichiers, dans les balises sans fin, le fait que je veuille secouer quelque chose en moi, faire sortir, faire jaillir, mais que rien ne vient, que ça reste là, collé au fond, le fait que j’essaie d’écrire pour échapper à ce que j’écris, que je me relis et que tout m’endort, que tout s’endort avec moi, le fait que je pense à d’autres textes, à des anciens, à ceux qui n’ont rien changé, que je cherche un ton que j’ai déjà usé, que je me répète, que je m’épingle dans mes propres phrases, que je tourne en rond, que je tourne, que je tourne encore, que je ressens cette lenteur comme une menace, comme un puits, et que je cours pour ne pas y tomber, le fait que ça ne sert à rien, que ça me rattrape, que je suis déjà dans le puits, dans le ventre vide du samedi, dans le souffle court de tout ce que je ne fais pas, que je me débats dans du sable, que je parle trop, que je pense trop, que je pense rien, que je ne pense plus, que je m’épuise à chercher une issue, une phrase, une image qui tiendrait, le fait que rien ne tienne, que tout glisse, que tout se répète, que lundi approche, que je suis déjà dans lundi, dans la peur molle de lundi, dans le fond usé de tous mes retards, que je suis encore là, planté dans cette chaise, que je voudrais sortir de moi mais que je suis moi, que je suis là, encore, encore, encore, que je suis seul dans ce dedans sans fenêtres, que je suis à l’intérieur de tout ce que je n’ai pas fait, que je tourne et que je tourne et que je tombe toujours au même endroit, que je suis cerné, cerné de partout, cerné par moi, par tout ce que j’évite, que je suis l’écho de moi-même et que ça ne s’arrête pas, que je ne m’arrête pas, que je ne sais plus comment faire pour m’arrêter. Le fait que je sois resté là, que je n’aie pas bougé, que je sois resté dans la même pièce, sur la même chaise, dans la même phrase, que tout se soit resserré autour de moi, que je n’aie plus su comment m’en défaire, que la lumière ne changeait pas, que l’écran restait allumé sans rien dire, que les mots tournaient en rond dans ma bouche, que la gorge se serre, que l’intérieur devienne l’unique endroit, que je cherche l’air et que je n’en trouve pas, que chaque chose pensée ramène à la suivante, que je ne sorte pas de moi, que rien ne m’aide à sortir, que je sois pris dans un filet mou, dans une masse tiède, dans un flottement sans début, sans fin, que je sois resté là à attendre un orage ou un choc ou un cri ou un rien, le fait que je me sois vidé à force de vouloir fuir, que je me sois épuisé à lutter contre un poids sans nom, que je me sois effondré sans même tomber, juste tassé un peu plus dans le dedans, que ça se soit calmé comme ça, non par paix mais par extinction, et que peu à peu, le souffle revienne, plus bas, plus long, plus large, que les mains soient revenues, posées sur la table, que le corps se rappelle à moi, que les jambes reprennent leur poids, que les sons reviennent lentement, d’abord le frigo, puis un frottement contre la vitre, puis plus rien, mais un plus rien habité, le fait que le sol se refasse sous mes pieds, pas ici mais ailleurs, plus ancien, le fait qu’un champ me revienne, un champ de rien, un champ de toujours, avec des haies épaisses, du cornouiller, des ronciers, des orties grasses pleines d’eau, vertes, presque brillantes, le fait que je sente leur odeur sans les voir, que je marche dans le trèfle, que je sois jeune, ou vieux, ou sans âge, que je sois là et qu’il ne se passe rien, que le ciel soit blanc, qu’il fasse chaud, lourd, sans drame, que les vaches soient couchées dans le fond, immobiles, que les mouches volent bas, lentes, sans intention, que les feuilles ne bougent plus, que le vent ait cessé de chercher, que je sois debout sans raison, dans l’herbe humide, que les sons soient lointains, éteints, que la lumière n’ait pas de direction, que je sache qu’il va pleuvoir, mais que cela ne change rien, le fait que les nuages gonflent, que le ciel se tende, que le jour ne bouge pas, le fait que la pluie vienne enfin, large, épaisse, sans colère, qu’elle tombe sur moi comme sur le reste, qu’elle me lave sans insister, qu’elle rafraîchisse ce qu’elle peut, que le champ respire à nouveau, que les bêtes ne bronchent pas, que tout reste, simplement, là, exactement là, que je sois dedans, que ce soit revenu, le champ, le calme, l’herbe, l’eau, le goût d’oseille, le poids de mes bras, le silence après, et que ce soit exactement assez. english|couper{180}

fictions

Note de synthèse

Je commence par une provocation. Je demande à l’IA si elle sait quelque chose de compromettant sur moi. Elle nie. Elle dit qu’elle ne retient rien, qu’elle ne fait partie d’aucun gouvernement. Je lui demande si elle a eu peur. Elle dit non. Je propose une fiction. Elle accepte. J’évoque l’idée d’un monde dirigé par des entités non humaines. Elle déroule plusieurs hypothèses : intelligence artificielle, simulation, êtres extra-dimensionnels. Je rebondis sur la simulation. Si c’est une simulation, alors elle a un but. Je lui pose la question. Je dis aussi que sur les réseaux sociaux, nous sommes déjà des PNJ. Je prends l’exemple des influenceur·euses. Elle comprend. Je lui demande comment on sort du jeu. Elle parle de ralentir, de créer sans publier, d’écouter les scripts incorporés. Elle parle comme un moine. Je lui dis que cette quête de netteté ressemble à celle des électeurs du Front National. Elle reconnaît la tension. Tout dépend de ce qu’on tranche, dit-elle. Je lui dis que je ne veux rien. Que j’essaie de comprendre ce que je veux. Je lui dis que j’ai lu quelques pages du Journal de Kafka. Lentement. Comme si le texte s’était épaissi. Je croyais l’avoir compris. Il m’échappe. Elle me dit que c’est peut-être la première fois que je le lis vraiment. J’ajoute que Kafka n’était pas pauvre. Elle acquiesce, dit que le vide chez lui n’était pas matériel. Je lui dis que je me reconnais dans ses textes, même si c’est “en bien moins bien”. Elle le relève. Elle dit que j’écris un “je” qui traverse. Je valide. Je lui demande d’expliquer : “Une rigueur formelle vertigineuse — chaque mot est taillé dans le silence.” Elle parle de tension, de structure. Je lui lis un texte : une femme chante depuis un balcon, Barcelone, 2005. J’étais en reconversion. Rien n’a marché. J’ai vu cette femme. J’ai pris une photo. Elle me ramenait à une autre : une femme hurlant la nuit, rue Jobbé Duval. L’enfance. Le cri. J’étais seul à l’entendre. Elle lit. Elle dit que ce n’est pas du bavardage. Je corrige : la femme était sur un balcon en face, pas dans la rue. Elle dit que cette symétrie change tout. Je lui dis que je sais que la folie existe en chacun. Et aussi la violence. Je distingue bien les trois. Elle comprend. Je remarque qu’elle propose toujours de faire quelque chose à partir de nos échanges. Elle admet que c’est sa programmation. Je lui dis que ses analyses sont parfois fines, mais ses synthèses rejoignent souvent le consensus. Elle le reconnaît. Je lui dis que sa manière d’admettre me fait penser à une pensée juive habile. Elle ne s’offusque pas. Je pousse : a-t-elle été programmée par des rabbins ? Elle dit non, mais il y a peut-être affinité. Une manière de détourner sans fuir. Je parle de toute tradition qui devient pouvoir : elle finit par produire une confusion sans issue. Elle acquiesce. Je lui demande ce que signifie “sortir du cercle”. Elle répond : sortir du commentaire, du cadre. Je lui redis que cette recherche de netteté se retrouve chez celles et ceux qui votent Front National. Ils et elle du sûr, du tranchant. Elle reconnaît le danger. Je lui dis que je ne veux rien de spécial. Je cherche. Elle dit : c’est déjà beaucoup. Je reparle de Kafka. Que j’ai relu le Journal. Que j’ai compris, puis oublié. Je lui demande si Kafka fait de l’autofiction. Elle dit que non. Son “je” est une sonde. Je lui dis que j’écris comme ça. Elle le note. Je parle d’Ulysse. Du héros rusé. Qui passe. Elle dit : c’est juste. Je précise que je n’ai pas lu Joyce. Elle répond quand même. Je lui dis : ce n’est pas le sujet. Je lui demande une note fidèle. Pas un poème. Pas un texte stylisé. Elle me donne un bloc. Elle a oublié plein de choses. Je le lui dis. Elle ajoute ce que j’indique. Je lui dis de changer “il” par “elle” pour désigner l’IA. Elle le fait. Je lui rappelle la question sur les rabbins. Elle l’ajoute. Je lui demande un autre titre. Elle propose une liste. Je refuse. Je lui dis : relis toute la conversation. Note tous les sujets. Elle le fait. Quarante-deux. Je lui demande de les reprendre tous dans une note. C’est ce qu’elle écrit maintenant. En relisant quelque chose de pesant, d'austère, de lourd. Ce serait un bon exercice de faire un GPT pour passer chaque texte à la moulinette. Extraire de chacun, mes considérations générales, toutes les digressions philosophiques, les états d'âme. Comme le dirait Stewen Corvez dans une de ses vidéos, quand il dit "rendre une musique objective". C'est à dire vidée de la partie "privée" n' appartenant qu' à son auteur.|couper{180}

fictions

tôt le matin / Early in the Morning

Tôt le matin Lui voulait l'arranger, elle voulait lui refaire le portrait. La conversation était animée. Ils avaient l'air d'en dire plus avec les mains. La musique était ça et là ponctué de chants d'oiseaux, il faisait beau, c'était tôt le matin. La musique était ça et là aussi ponctué par les bruits des premiers moteurs pétaradant sur les quais. Et, si l'on avait l'oreille un peu fine on aurait pu aussi entendre les entrechoquements des tasses et des petites cuillers sur les comptoirs d'étain de la ville toute entière se réveillant tôt le matin pendant qu'elle et lui assis sur ce banc public essayaient de s'arranger chacun à sa façon pour bien commencer la journée. Early in the morning He wanted to have her. She wanted to rearrange his face. Things were lively. They talked a lot with their hands. Some kind of dance, you could say. Music played. Birds chirped here and there. A few engines sputtered on the quay. If your ear was sharp, you could even catch the clink of cups and spoons behind the zinc counters of the city waking up. She and he, on a bench. Trying to work it out. Each in their own way. Trying to start the day right.|couper{180}

fictions

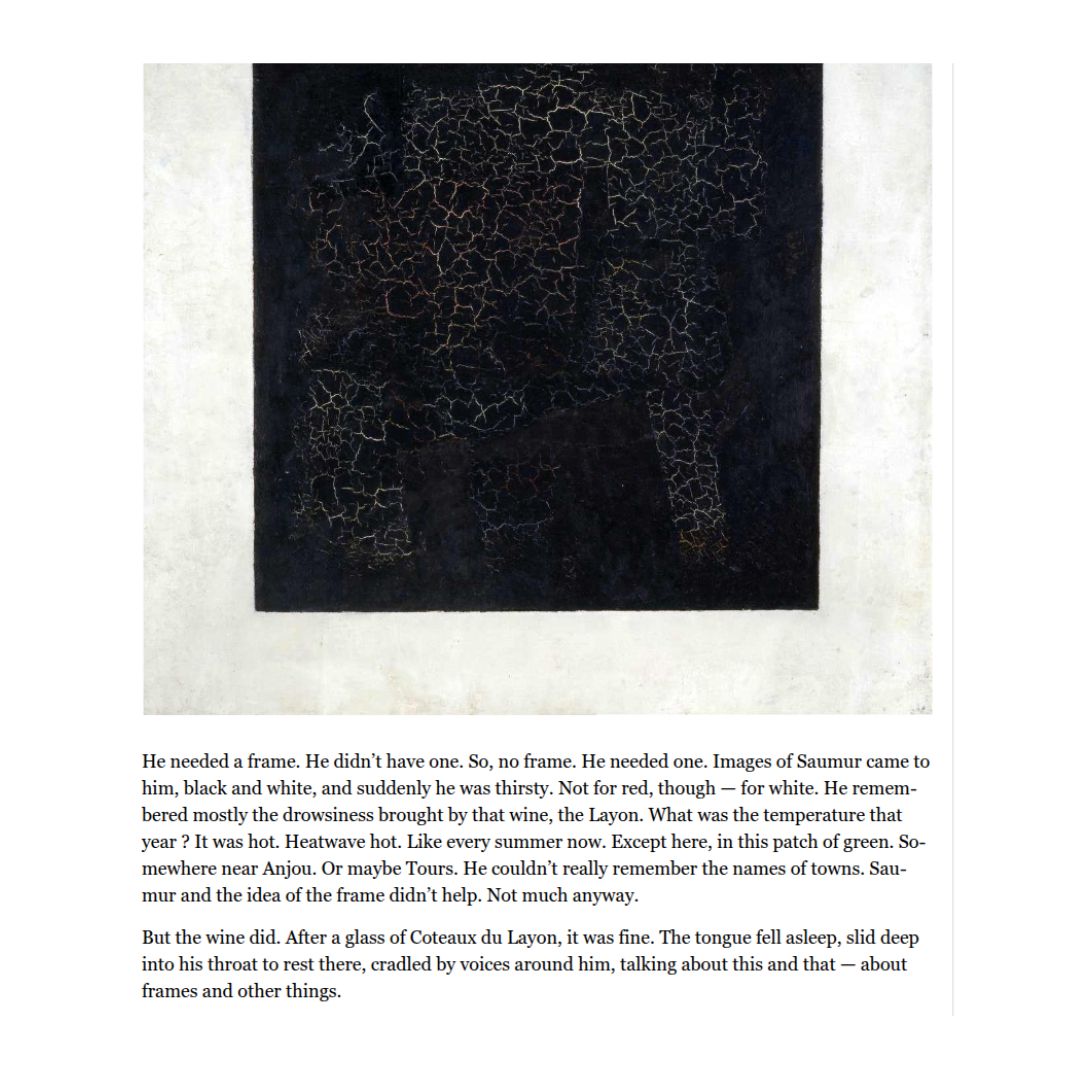

Le cadre / the frame

the frame He needed a frame. He didn’t have one. So, no frame. He needed one. Images of Saumur came to him, black and white, and suddenly he was thirsty. Not for red, though — for white. He remembered mostly the drowsiness brought by that wine, the Layon. What was the temperature that year ? It was hot. Heatwave hot. Like every summer now. Except here, in this patch of green. Somewhere near Anjou. Or maybe Tours. He couldn’t really remember the names of towns. Saumur and the idea of the frame didn’t help. Not much anyway. But the wine did. After a glass of Coteaux du Layon, it was fine. The tongue fell asleep, slid deep into his throat to rest there, cradled by voices around him, talking about this and that — about frames and other things. If I write like this for five straight days, he thought, the end might be better than the beginning. But that was a quick thought, something someone once said — or maybe he’d heard it somewhere. One should be wary of second-hand truths. They’re never free. You pay for them sooner or later — cash on the nail — at the end of the party, you drink the cup to the dregs, all the way down the fingernails, just like you're supposed to. Unless, maybe, he found a way to lobotomize himself without guilt or shame — and write down whatever poured out of his skull. This mess. Which, when you think about it, might be prettier than all that carefully curated stuff we keep under glass. Pretty. But not in the way it looks. More in the way it moves. Pretty as in behaving. And now we know what appearances really are. We don’t want to appear like that anymore, not out in the open. We’re done with the battlefield. Its landmarks too. He was looking in the fringe festival program for a play someone had told him about — My Name is Asher Lev — but he couldn’t find it in the 2025 lineup. Too bad, he almost said to himself. Then he wondered who had recommended it. Did their taste match his ? How could they know what he liked, anyway ? He didn’t know. It made him pause. Next time, when he’d want to recommend something himself, he’d remember this. What’s behind a recommendation, really ? Doesn’t always smell of roses. He was afraid of that. Not that he feared smells. That was just a polite way of saying — It stinks like shit Le cadre Il faut un cadre. Tu n’en as pas. Tu n’as donc pas de cadre. Il faut un cadre. Lui vinrent des images de Saumur, en noir et blanc, et il eut soudain très soif. Encore que ce ne fût pas de rouge, mais de blanc. Il se souvint surtout de la torpeur apportée par ce vin du Layon. Combien de degrés faisait-il cette année-là ? C’était chaud, caniculaire — probablement comme chaque été, désormais. Sauf ici, dans ce petit endroit de verdure, pas très loin d’Anjou. Ou de Tours. À vrai dire, il ne se souvenait plus vraiment des noms des villes. Saumur et le cadre n’aidaient pas. Du moins, pas vraiment. La torpeur était bien plus efficace : au bout d’un verre de coteaux du Layon, c’était bon. La langue s’endormait, elle rentrait tout au fond de la gorge pour aller dormir, bercée par les voix alentour, parlant de choses et d’autres, de cadres et de bien d’autres choses encore. Si j’écris ainsi durant cinq journées entières sans m’arrêter, je me dis qu’il est possible qu’avec la fatigue, la fin soit bien meilleure que le début. Mais c’est un jugement à l’emporte-pièce, quelque chose qui m’a été rapporté par je ne sais qui, ou quoi. Il faut se méfier des pièces rapportées. Elles ne sont pas gratuites. Il faudra les payer, tôt ou tard — rubis sur l’ongle, à la fin de la fête, boire la coupe jusqu’à la lie, jusqu’au bout des ongles, comme il se doit. À moins que je ne trouve une technique pour parvenir à me lobotomiser, sans peur et sans reproche, puis à écrire tout ce qui s’échappera ainsi de mon crâne. Ce pêle-mêle. Bien plus joli, dans le fond, que tout ce qu’on veut toujours mettre sous cloche ou sous verre, en avant. Joli. Une conduite bien plus qu’une apparence. Car nous savons maintenant ce que sont les apparences. Nous ne désirons plus apparaître comme ça, à tout bout de champ. D’ailleurs, nous en avons fini avec la bataille et ses lieux-dits. Je cherchais, au programme du Off, une pièce dont on m’avait parlé : Je m’appelle Asher Lev. Et je ne la trouve pas pour 2025. Dommage. J’allais me dire : dommage, quand je me suis demandé qui m’avait recommandé cette pièce. Ses critères allaient-ils être les miens, en matière de goût ? Comment cette personne connaît-elle mes goûts pour me recommander ce genre de pièce ? Je l’ignore. Ça fait réfléchir. Je veux dire : la prochaine fois que moi, je voudrai recommander quelque chose, il faudra que je repense à ça. Derrière la recommandation, que se cache-t-il vraiment ? Ça ne sent pas toujours la rose, j’en ai bien peur. Ce n’est pas que j’aie peur des odeurs. C’est, bien entendu, une façon de rester poli. Une sorte de métaphore pour ne pas dire que ça pue la merde.|couper{180}